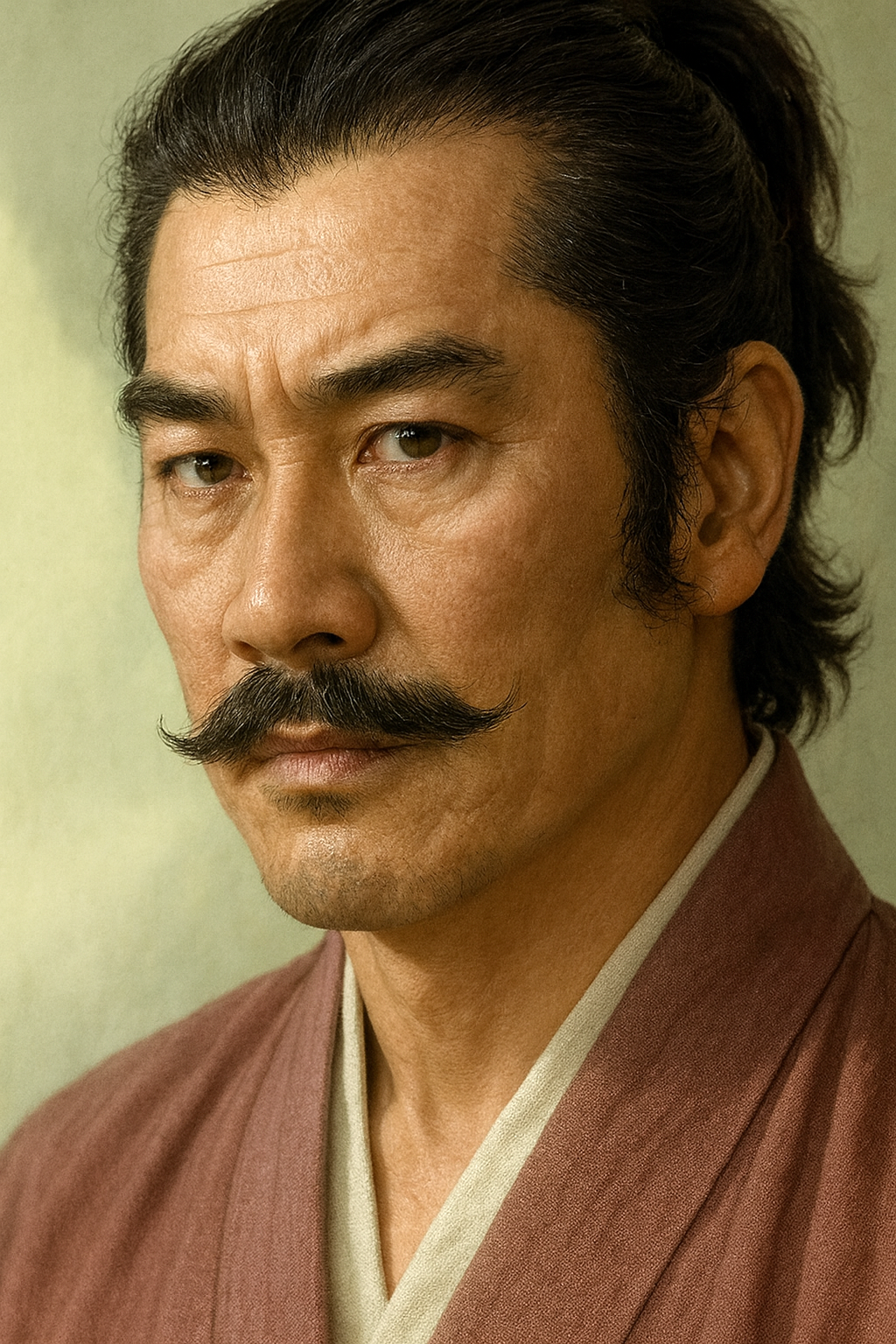

小早川弘平

小早川弘平は戦国初期の安芸国人領主。大内・尼子氏の狭間で、沼田小早川家の後見人となり一族の分裂を回避。水軍を強化し、毛利氏台頭の礎を築いた政治家・調停者。

戦国初期における安芸の調停者 ― 小早川弘平の実像と歴史的役割

はじめに

本報告書は、戦国時代初期の安芸国における国人領主、竹原小早川氏第12代当主、小早川弘平(こばやかわ ひろひら)を研究対象とする。弘平の生没年に関しては、1469年生-1529年没とする説や、生没年不詳とする記録が混在しているが 1 、本報告では現存する史料を総合的に分析し、その生涯と歴史的役割を可能な限り正確に再構築することを目指す。

小早川弘平は、一般に、本家である沼田小早川家の家督継承問題に際し、当主の座を望まずに幼い主君の後見人として一族の分裂を回避した忠臣として認識されている 1 。しかし、この評価は彼の多面的な活動の一側面に過ぎない。弘平の行動を単なる忠義心の発露として捉えるだけでは、彼が生きた時代の複雑な権力構造と、その中で彼が果たした戦略的な役割を見誤る可能性がある。

本報告書は、弘平を単なる「忠臣」としてではなく、西国の二大勢力である大内氏と尼子氏の狭間で、一族の自立と存続をかけて行動した卓越した「政治家」であり「調停者」として再評価することを目的とする。第一章では、弘平が登場するまでの小早川氏の歴史的背景と、彼が置かれた政治的環境を概観する。第二章では、彼の中央政局への関与と、安芸国内における指導的地位の確立について論じる。第三章では、彼の政治家として最も重要な功績である惣領家後見人としての役割を深掘りし、その絶妙な政治判断を分析する。第四章では、水軍力を核とした領国経営と、大内氏麾下での軍事活動の実態に迫る。第五章では、弘平の死と、その後の小早川家の変遷、そして彼の生涯が後の毛利氏台頭に与えた意図せざる影響を考察する。最終的に、これらの分析を通じて、弘平の総合的な人物像とその歴史的意義を提示する。

第一章:竹原小早川家の出自と弘平の登場

第一節:小早川氏の源流と沼田・竹原両家の分立

小早川氏の起源は、平安時代末期から鎌倉時代初期にかけて活躍した相模国の有力武士団、土肥氏に遡る 4 。土肥実平の子、遠平が源平合戦の功により安芸国沼田荘(現在の広島県三原市本郷町一帯)の地頭職に補任され、この地へ下向したことが、安芸小早川氏の始まりである 5 。

鎌倉時代、小早川氏の惣領家は沼田荘を本拠とし、「沼田小早川氏」と称された。彼らは沼田荘の要害である高山城を拠点として勢力を築いた 4 。一方で、惣領・茂平の三男であった政景は、父から安芸国都宇・竹原荘(現在の広島県竹原市)を分与され、木村城を築いて本拠とした 7 。これが庶流である「竹原小早川氏」の始まりである。

当初は明確な惣領・庶子の関係にあった両家だが、時代が下るにつれてその力関係は変化していく。特に竹原小早川氏は、その本拠地が瀬戸内海に面しているという地理的優位性を活かし、水運業や海外貿易に関与することで経済力と軍事力を蓄積した 4 。室町時代に入る頃には、竹原小早川氏はもはや単なる庶子家ではなく、惣領家である沼田小早川氏と勢力を二分し、時に拮抗し、時に協力し、また時には内訌を繰り返すという、独立性の高い複雑な関係を築き上げるに至った 4 。

第二節:弘平の家督相続と応仁・文明の乱後の情勢

小早川弘平は、こうした状況下で勢力を伸張した竹原小早川家の第11代当主・小早川弘景の子として誕生した 2 。彼が元服する際、当時の西国における最大の実力者であった周防・長門の守護大名、大内政弘から偏諱(名前の一字を賜ること)を受け、「弘平」と名乗った 2 。これは竹原小早川家が大内氏との緊密な関係を構築し、その権威を自らの正統性に取り込むことを重視していた家の慣例を示すものである。この事実は、弘平が単なる地方の土豪ではなく、より広域な政治秩序の中に位置づけられる家系の後継者であったことを物語っている。

応仁元年(1467年)、弘平は父・弘景から家督を譲り受け、竹原小早川氏の当主となった 2 。奇しくもこの年は、日本全土を巻き込む大乱、応仁の乱が勃発した年である。この乱において竹原小早川家は西軍に属して戦ったため、乱の終結後、東軍を主導した室町幕府との関係は一時的に疎遠となった。

しかし、弘平の政治的手腕は早くから発揮される。文明17年(1485年)12月には幕府から赦免され、翌18年(1486年)には中務少輔の官位に任じられた 2 。さらに、将軍直属の親衛隊ともいえる奉公衆の地位にも復帰を果たしている。応仁の乱後の政治的劣勢から、わずかな期間で中央政界における公的な地位を回復したこの事実は、弘平自身、あるいは彼の周辺に、幕府や西国の大大名と渡り合える優れた外交能力と人脈が存在したことを強く示唆する。彼は生まれながらにして、地方国人としての在地支配の論理と、中央政局における権威と秩序の論理を理解し、その双方を巧みに使い分ける必要のある環境に置かれていた。この経験が、後の彼の複雑な政治判断の基盤を形成したのである。

第二章:安芸国人領主としての活動と中央政局への関与

第一節:大内義興の上洛と船岡山合戦

弘平の当主としての活動が本格化する16世紀初頭、中央政局は管領・細川政元が家臣に暗殺された「永正の錯乱」によって極度の混乱状態に陥っていた 2 。この機を捉え、西国随一の実力者であった大内義興は、政元によって京から追放されていた前将軍・足利義尹(後の義稙)を保護し、その復権を大義名分として大軍を率いて上洛を開始した 2 。

この歴史的な軍事行動に、小早川弘平は安芸国の有力国人領主の一人として従軍した。彼は大内軍の中核として、永正8年(1511年)に京都で繰り広げられた船岡山合戦に参陣し、敵対する細川澄元軍との戦いで軍功を挙げたとされる 1 。この上洛と参戦は、竹原小早川氏が名実ともに大内氏の指揮下にある有力な同盟者であることを内外に示す重要な意味を持った。同時にそれは、安芸の一国人が、日本の政治の中心地で展開される天下の動向に直接関与し、影響力を行使する機会でもあった。この経験は、弘平の政治的視野を広げ、彼の安芸国内における権威を一層高める結果となった。

第二節:安芸国人一揆盟約の締結と弘平の地位

大内義興が将軍・足利義稙と共に京都に滞在していた永正9年(1512年)、国許の安芸では、領主不在の隙を突いた領地紛争や外部勢力の侵攻に備えるため、有力国人衆による地域的な同盟、すなわち「国人一揆」が結ばれた 2 。この盟約には、毛利興元(元就の父)、吉川元経、天野興次・元貞、平賀弘保、阿曽沼弘定・弘秀といった、当時の安芸国を代表する顔ぶれが名を連ねた。

この一揆盟約の連署状において、極めて注目すべき事実が記録されている。それは、小早川弘平が「沼田・竹原両小早川家を代表して」署名している点である 2 。当時、小早川一族の惣領家は沼田小早川家であり、当主は興平であった。しかし、興平がまだ幼少であったことを考慮しても、本来は庶流の当主である弘平が、一族全体の代表者としてこの重要な盟約に名を連ねたことは、彼の地位が単なる分家の長に留まっていなかったことを明確に示している。

この事実は、弘平個人の器量と、船岡山合戦などで証明された軍事的な実績が、毛利氏や吉川氏といった他の有力国人領主から高く評価され、小早川一門を束ねる事実上の指導者として公に認知されていたことの証左に他ならない。この時点で弘平は、単なる「竹原小早川家の当主」という立場を超え、「小早川一門の盟主」かつ「安芸国人社会の中核メンバー」という二重の傑出した地位を確立していた。そして、この確固たる地位こそが、次章で詳述する惣領家の家督継承問題という一族最大の危機に、彼が決定的な役割を果たすことを可能にしたのである。

第三章:惣領家との関係と「調停者」としての役割

第一節:沼田小早川家の家督問題と大内氏の介入

永正5年(1508年)、小早川氏の惣領家である沼田小早川家の当主・小早川扶平が若くして死去した 3 。家督は、わずか3歳の嫡男・小法師丸(後の小早川興平)が継承することになったが、この幼い当主の登場は、小早川一族の未来に大きな不確定要素をもたらした。

この状況を鋭く注視していたのが、中国地方の覇権を狙う大内義興であった。そもそも、亡くなった扶平は、大内氏と長年対立関係にあった中央の権力者、管領・細川政元と親しい関係にあったため、大内義興は沼田小早川家の動向を潜在的な脅威として警戒していた 11 。義興にとって、この当主交代は、沼田小早川家を自らの影響下に置く絶好の機会であった。彼は、自身の忠実な麾下にあり、船岡山合戦などでの軍功によって信頼も厚い竹原家の小早川弘平に沼田家の家督を継がせ、これによって分裂状態にあった小早川一族全体を、自身の強力な支配下に完全に統合しようと画策したのである 12 。

第二節:後見人就任の経緯と絶妙な政治的均衡

西国一の実力者である大内義興からの、惣領家継承という破格の提案は、弘平にとって自家の勢力を飛躍させるまたとない機会であった。しかし、この大内氏の介入に対し、沼田小早川家の家臣団は激しく反発した。彼らにとって、これは惣領家の乗っ取りであり、ひいては小早川家が大内氏の直接支配下に組み込まれることを意味したからである 12 。

ここで弘平は、彼の政治家としての真骨頂を示す決断を下す。彼は、大内義興から提示された惣領職とそれに伴う広大な所領を、敢えて固辞したのである。そしてその代わりに、正統な当主である幼い興平の「後見人」に就任するという道を自ら提案し、関係各所を説得してこれを実現させた 1 。

この決断は、一見すると無欲で忠義心に厚い行動に見えるが、その背後には極めて高度な政治計算があった。この「後見人就任」という選択は、

- 大内義興に対しては、その信頼する弘平が沼田家の実権を握ることで、義興の顔を立て、その意向を実質的に反映させる。

- 沼田家の家臣団に対しては、興平の当主の座と惣領家の家名は安泰であることを保証し、彼らの懸念を払拭する。

- 小早川一族全体にとっては、内紛による弱体化と、それに乗じた外部勢力(特に尼子氏)の介入を未然に防ぎ、一族の分裂を回避する。

という、対立する全ての勢力の利害を調整し、誰もが受け入れ可能な唯一の着地点を提供するものであった。弘平は、目先の利益である惣領職よりも、一族の長期的な安定と自立性という大局を優先した。彼は、大内氏という外圧、沼田家家臣団という内圧、そして自身の竹原家という三者の力学を正確に読み解き、その均衡点に「後見人」という新たな政治的地位を創出したのである。これは、彼が単なる武将ではなく、利害が複雑に絡み合う状況を打開できる優れた「調停者(Balancer)」であったことを何よりも雄弁に物語っている。

第三節:養子縁組に見る両家融和策とその顛末

後見人となった弘平は、両家の結束をさらに強固なものにするため、次の一手を打つ。永正10年(1513年)、彼は後見する当主・興平の弟である福鶴丸を、自身の養子として竹原家に迎えたのである 4 。この養子縁組は、当時まだ実子のいなかった弘平の後継者を福鶴丸とすることで、将来的に竹原家の家督を沼田家の血筋が継承し、両家の血統を一体化させるという深謀遠慮に基づいていた。

しかし、この融和策は予期せぬ形で頓挫する。縁組から6年後の永正16年(1519年)、弘平に待望の実子・興景が誕生したのである 2 。竹原家の跡継ぎが生まれたことで、福鶴丸との養子縁組はその意義を失い、まもなく解消された。実家である沼田家に戻された福鶴丸は、後に別家を立てて船木氏を名乗り、船木常平と称した 12 。

この一件は、後に一族内に新たな悲劇の火種を生むことになった。船木常平は、小早川惣領家が最終的に大内方についたのとは袂を分かち、尼子方に与し続けたとされる。その結果、天文10年(1541年)、彼はかつての主家であった小早川惣領家の軍勢に居城の三石城を攻められ、自刃に追い込まれるという末路を辿った 12 。弘平が両家の融和を願って進めた養子縁組が、意図せずして一族内に新たな対立軸を生み出し、かつての養子を死に追いやるという皮肉な結果を招いたのである。

表1:永正年間における両小早川家の関係と弘平の役割

|

時期 |

家名 |

当主/後見人 |

主要関係者 |

対外勢力との関係 |

主要な出来事 |

|

永正5年 (1508) |

沼田小早川家 |

小早川興平 (3歳) |

(父) 扶平 |

(父は)細川方 |

扶平が早世し、興平が家督相続。 |

|

|

竹原小早川家 |

小早川弘平 |

- |

大内方 |

惣領家の不安定化。 |

|

永正5年-9年 |

沼田小早川家 |

小早川興平 |

後見人: 弘平 |

大内義興 |

大内義興が弘平に惣領家継承を打診。 |

|

|

竹原小早川家 |

小早川弘平 |

(主君) 大内義興 |

大内方 |

弘平は惣領職を固辞し、後見人に就任。 |

|

永正10年 (1513) |

沼田小早川家 |

小早川興平 |

(弟) 福鶴丸 |

大内・尼子 |

興平の弟・福鶴丸が弘平の養子となる。 |

|

|

竹原小早川家 |

小早川弘平 |

養子: 福鶴丸 |

大内方 |

両家の血統的統合による融和策。 |

|

永正16年 (1519) |

沼田小早川家 |

小早川興平 |

(弟) 船木常平 |

大内・尼子 |

福鶴丸が実家に戻り、後に船木氏を名乗る。 |

|

|

竹原小早川家 |

小早川弘平 |

実子: 興景 |

大内方 |

実子・興景の誕生により養子縁組を解消。 |

第四章:領国経営と軍事活動

第一節:瀬戸内海の水運掌握と乃美氏の役割

竹原小早川氏の領国経営の根幹をなしていたのは、その本拠地(現在の広島県竹原市)が持つ瀬戸内海航路の要衝という地理的特性であった 4 。弘平はこの地の利を最大限に活用するため、水軍力の維持・強化に心血を注いだ。

その具体的な現れが、庶子家であり水軍の中核を担った乃美氏の重用である。弘平は、乃美賢勝といった有能な人材を登用し、竹原小早川氏の西方、すなわち芸予諸島方面への経略を担当させた 15 。現存する一次史料である『乃美文書』には、弘平が乃美賢勝に宛てた書状が残されている。その中で弘平は、当時瀬戸内海で強大な勢力を誇った能島村上水軍との緊張関係に触れつつ、「上乗(うわのり)」(戦闘用の大型船か、あるいは熟練の水夫を指すか)の準備を怠らないよう具体的に指示している 16 。この文書は、弘平が単に水軍を保有していただけでなく、周辺勢力との関係を睨みながら、その質的・量的な強化に直接関与していたことを示す貴重な証拠である。

第二節:大内氏麾下としての軍事行動の実態

大永年間(1521-1528)に入ると、出雲の尼子氏がその勢力を安芸国にまで及ぼし始め、大内氏との対立が激化する。大内方に属していた弘平は、この尼子氏の南下を防ぐための軍事行動の第一線に立つことになった。

大永4年(1524年)、大内氏に反旗を翻した厳島神社の神主・友田興藤を討伐するため、弘平は重臣の乃美賢勝を安芸国佐西郡(現在の広島県廿日市市周辺)に派遣した。さらに、弘平自身が後方から援軍を差し向けており、その際の書状では、能美兵庫助や倉橋右馬助といった武将名と共に、派遣する兵船の数まで細かく指示している 17 。これは、彼が戦況に応じて的確な部隊を編成し、派遣できる優れた軍事指揮官であったことを示している。

同時に、彼は単なる軍事指揮官に留まらなかった。同じ頃、麾下の能美兵庫助と、大内氏の直臣である能美仲次との間で所領を巡る紛争が発生した。この際、弘平は自ら大内氏の重臣である陶興房と直接交渉を行い、部下の権益を守るために奔走している 17 。この事実は、彼が軍事と外交を一体のものとして捉え、大内氏という巨大な軍事同盟の枠組みを巧みに利用しながら、自家の領国と家臣団の安定を図る現実的な領主であったことを浮き彫りにしている。彼の領国経営は、水軍力を核とする海洋への志向性と、大内氏との同盟関係を最大限に活用する現実的な軍事・外交戦略によって特徴づけられていたのである。

第五章:弘平の死と小早川家の未来

第一節:没年に関する諸説の検討と「二人の弘平」

小早川弘平の没年については、史料によって情報が錯綜しており、明確に特定することは難しい。ある資料では「1529年没」と記されているが 1 、他の多くの資料では「生没年不詳」とされているのが現状である 2 。

この混乱の一因として、江戸時代の地誌『芸藩通志』に引用されている椋梨(むくなし)八幡宮の棟札の記述が挙げられる。そこには「天文24年(1555) 小早川弘平建」と記されており 18 、もしこの「小早川弘平」が竹原小早川家の当主本人であれば、彼の没年は1555年以降ということになる。

しかし、この解釈には大きな疑問符が付く。小早川氏の家臣団には、沼田小早川家の一族で、後に重臣となった「椋梨弘平(むくなし ひろひら)」(1530-1605)という、竹原家の弘平と同名の人物が存在したのである 19 。天文24年(1555年)という年代を考慮すると、この棟札に名を刻んだのは、竹原家の当主・弘平ではなく、家臣の椋梨弘平である可能性が極めて高い。

したがって、本報告では、後年の記録に見られるこの混同を排し、弘平が後見した沼田家の興平が死去(1526年)した後、まもない大永年間(1520年代末)、おそらくは1529年前後に没したとする説 1 を最も妥当性の高いものとして採用し、以降の論を進める。

第二節:後継者・興景の時代と竹原小早川家の血脈的終焉

弘平の死後、竹原小早川家の家督は、彼の実子である小早川興景が継承した 2 。興景もまた父・弘平と同様に、大内氏麾下の有力な国人領主として、激化する尼子氏との戦いに従軍した。しかし、天文12年(1543年)、尼子氏の居城・月山富田城を攻めるための出雲遠征に従軍中、陣中にて若くして病没してしまう 4 。

興景には世継ぎとなる男子がいなかった。これにより、鎌倉時代から続いた竹原小早川家の直系男子の血脈は、ここに断絶することとなった 4 。

第三節:弘平が遺した歴史的遺産と毛利氏の台頭

弘平の死後、彼が心血を注いで安定させた小早川一族は、再び指導者不在の危機に瀕する。弘平が後見した沼田家の当主・興平もまた、大永6年(1526年)に22歳の若さで早世 1 。その後を継いだ子の正平も、興景と同じ天文12年(1543年)の出雲遠征からの退却中に討死し、さらにその跡を継いだ幼い繁平は、3歳で失明するという不幸に見舞われた 1 。

このように、竹原・沼田の両小早川家が相次いで強力な指導者を失い、弱体化した権力の空白を突く形で安芸国に介入してきたのが、当時、急速に台頭しつつあった毛利元就であった。天文13年(1544年)、元就は、嗣子を失った竹原小早川家に対し、三男の徳寿丸(後の小早川隆景)を養子として送り込むことに成功する。これは、亡き興景の妻が元就の姪であったという縁を利用した、巧みな政治工作であった 6 。

竹原家を乗っ取った隆景は、その勢いを駆って、当主が幼く不安定であった沼田小早川家をも統合。ここに、長年分裂していた両小早川家は、毛利氏の血を引く隆景の下で再統一された 6 。

この一連の流れを俯瞰すると、歴史の皮肉な巡り合わせが見て取れる。弘平は、生涯をかけて対立していた沼田・竹原両家の融和を図り、小早川一族を一つの強力な政治的・軍事的単位として機能させることに成功した 2 。この「安定し、統一された小早川家」という存在は、安芸国における非常に価値のある政治的資産となった。しかし、弘平とその正統な後継者たちが相次いで早世したことで、この価値ある資産は主を失った状態に陥った。毛利元就は、この権力の真空を見逃さなかった。彼が行ったのは、ゼロから新たな勢力を築くことではなく、弘平が安定させた「小早川家」という完成された器に、自らの息子である隆景という新たな中身を注ぎ込むことであった。結果として、弘平の一族安定化への努力は、彼自身の血統にとっては実を結ばなかったものの、小早川家という組織そのものを存続・強化させ、後の毛利氏による中国地方支配の礎の一つを築くという、彼自身が意図せざる歴史的役割を果たすことになったのである。

結論

小早川弘平の生涯を詳細に検討した結果、彼は単に主家を支えた「忠臣」という一面的な人物像に収まる存在ではないことが明らかになった。彼は、応仁の乱後の混乱から本格的な戦国時代へと移行する激動期において、中央政局の動向を的確に読み、安芸国内の勢力均衡を巧みに利用し、分裂の危機にあった一族をまとめ上げた、極めて有能な「政治家」であり「調停者」であったと再評価できる。

彼の政治家としての手腕が最も発揮されたのは、沼田小早川家の家督継承問題においてであった。西国一の実力者・大内氏の介入という強大な外圧と、惣領家乗っ取りに反発する沼田家家臣団という内圧が衝突する絶望的な状況下で、彼は自らが「後見人」に就任するという絶妙な政治的妥協点を見出し、一族の内乱と外部勢力による支配強化という最悪の事態を回避した。これは、彼が武力だけでなく、状況を俯瞰し、各勢力の利害を調整する高度な交渉力と類稀なバランス感覚を兼ね備えていたことの証左である。

弘平の生涯は、戦国時代初期の国人領主が、いかにして大内・尼子という二大勢力の狭間で自立を模索し、生き残りを図ったかを示す典型的な事例といえる。そして、彼が築き上げた一族の安定と統一が、皮肉にも次世代の英雄である毛利元就とその子・小早川隆景による飛躍の足掛かりとなったという事実は、個人の意図や願望を超えてダイナミックに展開していく歴史の非情さと面白さを象徴している。小早川弘平は、後の小早川隆景、そして毛利氏の時代へと至る安芸国の歴史の、重要かつ見過ごされがちな「前史」を体現する人物として、歴史上、より高く評価されるべきである。

引用文献

- 小早川 - 『信長の野望蒼天録』武将総覧 http://hima.que.ne.jp/souten/data/soutendata.cgi?equal20=6100

- 小早川弘平 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8F%E6%97%A9%E5%B7%9D%E5%BC%98%E5%B9%B3

- 【第二章】 沼田小早川氏代々の居城 - 本郷町観光協会 ... http://www.hongoukankoukyoukai.com/img/file13.pdf

- 武家家伝_小早川氏 - harimaya.com http://www2.harimaya.com/sengoku/html/kobaya.html

- 小早川家系図 桓武天皇~毛利元潔 - 所蔵文書検索 – 山口県文書館 http://archives.pref.yamaguchi.lg.jp/msearch/detail_doc/9451

- 小早川氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8F%E6%97%A9%E5%B7%9D%E6%B0%8F

- 竹原小早川氏 - 戦国日本の津々浦々 https://proto.harisen.jp/sizoku1/takehara-kobayakawa-si.html

- 小早川氏(こばやかわうじ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%B0%8F%E6%97%A9%E5%B7%9D%E6%B0%8F-65794

- 【広島県】木村城【竹原市新庄町】 – 山城攻城記 - サイト https://gosenzo.net/yamajiro/2021/05/22/%E3%80%90%E5%BA%83%E5%B3%B6%E7%9C%8C%E3%80%91%E6%9C%A8%E6%9D%91%E5%9F%8E%E3%80%90%E7%AB%B9%E5%8E%9F%E5%B8%82%E6%96%B0%E5%BA%84%E7%94%BA%E3%80%91/

- 室町・戦国期の小早川氏の領主制 https://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/bitstream/2433/249894/1/shirin_049_5_651.pdf

- 小早川興平 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8F%E6%97%A9%E5%B7%9D%E8%88%88%E5%B9%B3

- 船木常平 - Wikiwand https://www.wikiwand.com/ja/articles/%E8%88%B9%E6%9C%A8%E5%B8%B8%E5%B9%B3

- 『信長の野望蒼天録』武将総覧 - 火間虫入道 http://hima.que.ne.jp/souten/data/soutendata.cgi?or25=pkadd%20prize;sort=down8;target=390;max=1990;print=25;p=6

- 【特集】毛利元就の「三矢の訓」と三原の礎を築いた知将・小早川隆景 | 三原観光navi | 広島県三原市 観光情報サイト 海・山・空 夢ひらくまち https://www.mihara-kankou.com/fp-sp-sengoku

- 三津 - 戦国日本の津々浦々 https://proto.harisen.jp/minato1/mitsu.html

- 仁保嶋 にほじま - 戦国日本の津々浦々 ライト版 https://kuregure.hatenablog.com/entry/2021/03/14/191011

- 能美 兵庫助 のうみ ひょうごのすけ - 戦国日本の津々浦々 ライト版 https://kuregure.hatenablog.com/entry/2021/05/18/215413

- 平成28年度講座の講演 終了 - 三原市 https://www.city.mihara.hiroshima.jp/uploaded/attachment/38673.pdf

- 椋梨弘平 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A4%8B%E6%A2%A8%E5%BC%98%E5%B9%B3

- 戰國武將簡傳連載-(0563)-椋梨弘平(1530~1605) - 日本史專欄 http://sengokujapan.blogspot.com/2023/01/blog-post_10.html

- 椋梨氏とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E6%A4%8B%E6%A2%A8%E6%B0%8F

- 講演会の実施状況 各グループの活動状況 - 三原市 https://www.city.mihara.hiroshima.jp/uploaded/attachment/47307.pdf

- 小早川隆景の武将年表/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/65038/