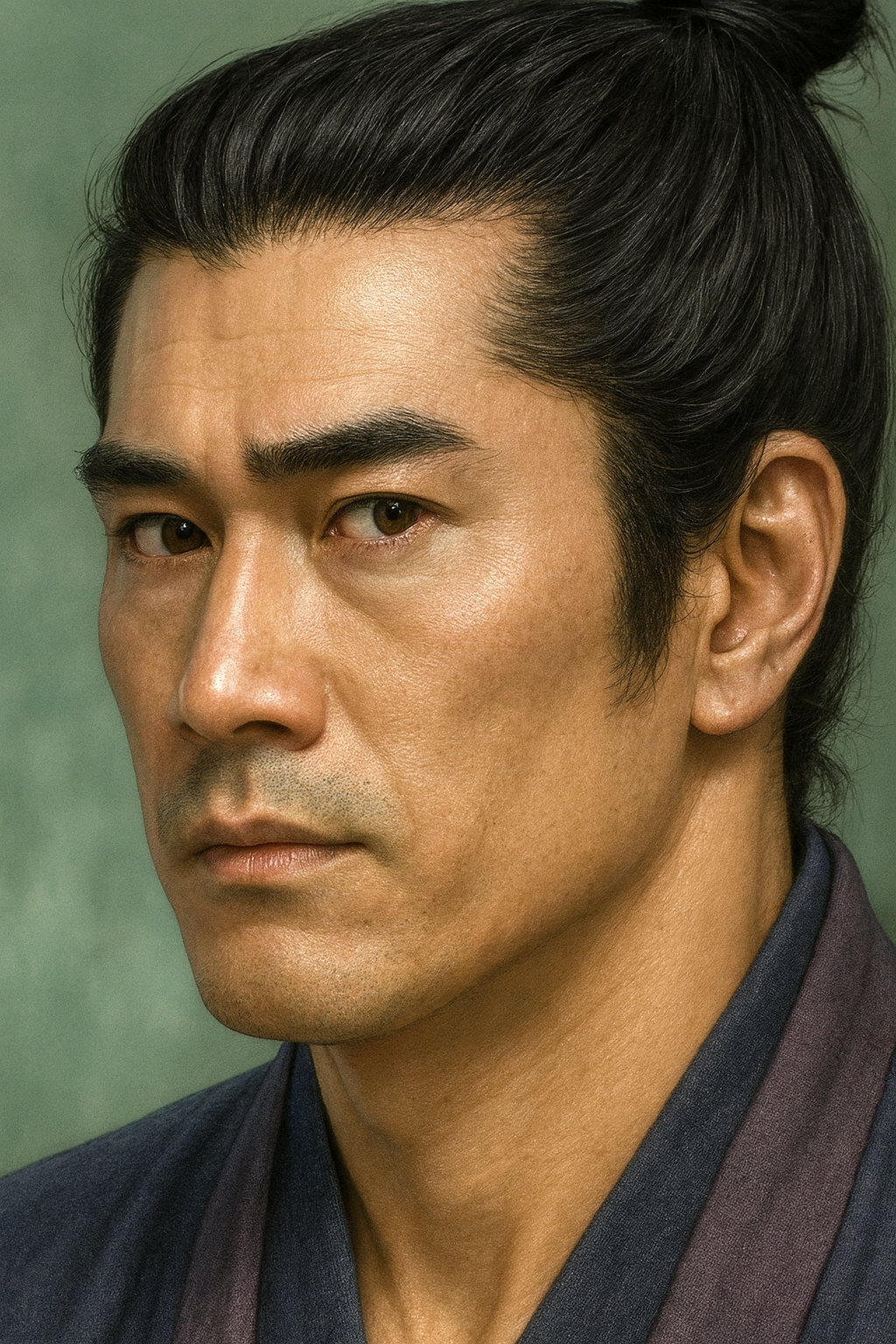

小早川扶平

備後三原を得た小早川扶平は、政元暗殺と大内義興上洛で窮地に。去就を決めぬまま24歳で病死。小早川氏独立終焉、毛利氏台頭の遠因に。

岐路に斃れし当主、小早川扶平 ― 中央政局の動乱と安芸国人の苦悩

序章:戦国初期の隘路に立つ小早川氏

日本の戦国時代史において、毛利元就の三男・隆景が継承したことで知られる安芸の小早川氏。その隆景以前、一族が存亡の危機に瀕した激動の時代があったことは、あまり知られていない。本報告書が光を当てるのは、その渦中にあって、志半ばで夭逝した一人の当主、沼田小早川氏第13代・小早川扶平(こばやかわ すけひら)である。

利用者によって提示された「細川家に属して活躍…去就を決せぬまま早世」という概要は、扶平の生涯の核心を的確に捉えている 1 。彼は、室町幕府の権威が失墜し、中央の権力構造が激変する戦国時代初期という時代の転換点に生きた。その生涯は、中央権力の変質(管領細川氏の盛衰)と、西国における地方勢力の台頭(大内氏の上洛)という、二つの巨大な歴史の潮流が交錯する隘路そのものであった。扶平の悲劇は、彼個人の資質の問題に留まらず、当時の国人領主たちが等しく直面したであろう、抗いがたい時代の奔流の過酷さを象徴している。

本報告書は、小早川扶平という一人の武将の生涯を丹念に追うことを通じて、戦国時代初期の政治的力学を解明することを目的とする。具体的には、第一部で扶平が登場するまでの小早川氏の歴史的背景、特に本家である沼田小早川氏と分家である竹原小早川氏との構造的な対立関係、そして父・敬平が築いた中央政局との連携路線を明らかにする。第二部では、扶平の治世と、彼の運命を決定づけた中央政局の激震、すなわち庇護者であった細川政元の暗殺(永正の錯乱)と、それに続く大内義興の上洛という二大事件を詳述する。第三部では、内憂外患の極限状況に追い詰められた扶平の苦悩と、彼の早すぎる死が小早川一族、ひいては安芸・備後地方の勢力図に与えた深刻かつ長期的な影響を分析する。

この分析を通じて、小早川扶平の生涯を、単なる一地方領主の悲運の物語としてではなく、旧来の秩序が崩壊し、新たな秩序が形成される過渡期において、国人領主がいかにして自らの存続を図ろうとし、そして時に挫折したかを示す、歴史の重要な証言として再評価を試みるものである。

【表1】小早川扶平 関連年表

報告書全体の時間軸を俯瞰するため、扶平の生涯と、彼を取り巻く中央・地方の主要な出来事を時系列で整理する。これにより、扶平の行動が常に外部環境と密接に連動していたことが視覚的に理解できる。

|

西暦(和暦) |

小早川扶平・沼田小早川氏の動向 |

中央政局(幕府・細川氏)の動向 |

西国(大内氏・その他)の動向 |

関連国人(竹原小早川氏・毛利氏など)の動向 |

|

1473年(文明5) |

父・敬平が家督相続、応仁の乱で上洛し東軍に属す 2 。 |

細川勝元死去。政元が家督相続 3 。 |

大内政弘は西軍の主力として在京。 |

|

|

1485年(文明17) |

小早川扶平、誕生 1 。 |

|

|

|

|

1493年(明応2) |

|

細川政元、将軍・足利義材(義稙)を追放し、足利義澄を擁立(明応の政変) 4 。 |

|

|

|

1499年(明応8) |

父・敬平死去。 扶平、15歳で家督相続 1 。 |

|

|

|

|

1501年(文亀元) |

細川政元の支援を受け、備後三原を自領とする 1 。 |

|

|

|

|

1504年(永正元) |

備後三原の代官職を認められる 5 。 |

|

|

|

|

1507年(永正4) |

|

6月、 細川政元、養子らの争いにより暗殺される(永正の錯乱) 3 。 |

11月、大内義興が前将軍・足利義稙を奉じ、上洛の軍を発す 4 。 |

毛利興元、元服 7 。竹原小早川弘平、大内義興への恭順を表明か 1 。 |

|

1508年(永正5) |

1月14日、大内方への去就を決めぬまま、 心労により病死(享年24) 。長男・興平(4歳)が跡を継ぐ 1 。 |

4月、細川澄元・将軍義澄が近江へ逃亡。細川高国が入京 4 。 |

6月、大内義興、足利義稙を奉じて入京。管領代に就任 9 。 |

毛利興元、大内義興に従い上洛 7 。 |

|

1511年(永正8) |

|

船岡山合戦。細川高国・大内義興軍が勝利。足利義澄は戦いの直前に病死 9 。 |

|

|

|

(後日談) |

興平、元服時に大内義興より偏諱を受け「興平」と名乗る。これにより沼田小早川氏の大内氏への従属が確定 8 。 |

|

|

|

第一部:沼田小早川氏の権勢と扶平の登場

第一章:小早川氏の起源と安芸・備後における勢力基盤

小早川扶平の生涯を理解するためには、まず彼が背負っていた一族の歴史と、その所領が持つ地政学的な特性を把握する必要がある。

相模土肥氏からの系譜と西遷

小早川氏は、その源流を辿ると、相模国(現在の神奈川県)の有力な鎌倉御家人であった土肥氏に行き着く 12 。土肥実平は源頼朝の挙兵以来の側近として源平合戦で武功を挙げ、その功績により備前・備中・備後の三国惣追捕使(守護)に任じられた 5 。実平の子・遠平は、父祖の地である相模国早河荘にちなんで「小早川」の名字を名乗り始めたとされ、父と共に安芸国沼田荘の地頭職を得た 5 。これが、関東に本拠を置く武士団が西国に所領を得て移住する「西遷御家人」の典型として、小早川氏の安芸における歴史の幕開けとなった。

本拠地・高山城の確立

西遷した小早川氏は、沼田荘(現在の広島県三原市本郷町一帯)を支配の拠点とした。その中心となったのが、沼田川流域を一望する要害の地に築かれた高山城である 5 。この城は、遠平の孫にあたる茂平の代に築城されたと伝えられ、以後、戦国末期に至るまで約350年間にわたり、沼田小早川氏の本拠地として機能した 5 。高山城は、谷を挟んで東西二つの尾根上に、本丸や千畳郭など多数の郭が連なる連郭式の山城であり、その規模と堅固な縄張りは、小早川氏がこの地で築き上げた権勢の大きさを物語っている 5 。この城から沼田荘全体を掌握し、一族は安芸・備後における有力国人としての地位を固めていった。

沼田・竹原両家の分立と相克

小早川氏の歴史を複雑にし、後の扶平の時代に決定的な影響を与えることになるのが、一族の早期の分裂である。鎌倉中期、4代当主・茂平は、その所領を子息たちに分割相続させた。この時、三男の雅平が沼田本荘と高山城を継承して惣領家(本家)である「沼田小早川氏」となり、四男の政景が都宇・竹原荘(現在の広島県竹原市一帯)を継承して分家「竹原小早川氏」が成立した 13 。

この分立は、単なる家の分裂に留まらなかった。両家は当初から拮抗する勢力を持ち、時に協力し、時に反目し合うライバル関係となった 17 。この対立の背景には、単なる家督争いを超えた、より根深い構造的な要因が存在した。

沼田小早川氏の本拠地・高山城周辺は、沼田荘という広大な荘園を基盤とする内陸の農業地帯であった 5 。彼らの権力基盤は、土地とそこから上がる年貢に依存しており、その支配を正当化し安定させるためには、幕府や管領といった中央の権威との結びつきが不可欠であった。事実、沼田家の当主たちは、将軍家との関係強化に努める傾向が見られる 17 。

一方、竹原小早川氏が本拠とした竹原は、瀬戸内海に面した良港であった 18 。彼らは三津(現在の東広島市安芸津町)などの港湾も掌握し、瀬戸内海の海上交通や交易に深く関与することで経済力を蓄えていた 20 。彼らの利害関心は、必然的に西国の海上勢力、特に周防・長門を拠点に日明貿易を掌握していた大内氏との関係に向けられることになる。

このように、内陸の農業領主である沼田家と、沿海の海洋領主である竹原家とでは、その経済基盤と地政学的な利害が根本的に異なっていた。この構造的な差異が、両家の外交方針の違いを生み、長年にわたる対立の火種となり続けた。扶平が直面する一族内の亀裂は、この鎌倉時代にまで遡る根深い構造に起因するものであり、彼の悲劇を理解する上で不可欠な視点である。

第二章:父・敬平の時代 ― 細川京兆家との連携強化

小早川扶平が家督を継いだ時、彼が受け継いだのは単なる所領だけではなかった。それは、父・敬平が築き上げた「親細川・反大内」という明確な外交路線と、その成功体験であった。

応仁・文明の乱と父祖の選択

15世紀後半、日本全土を巻き込んだ応仁・文明の乱(1467年-1477年)は、全国の武家を東軍(管領・細川勝元方)と西軍(山名宗全・大内政弘方)の二つに分断した。この国家的な内乱において、扶平の祖父・煕平(ひろひら)と父・敬平(たかひら)は、一貫して東軍の細川勝元方に与して上洛し、西軍の主力であった大内政弘の軍勢と京で戦った 2 。

この選択は、小早川氏の基本的な外交スタンスを決定づけた。安芸・備後の隣国に強大な勢力を誇る大内氏を敵に回し、中央の管領・細川京兆家との連携を深めるという路線である。これは、地政学的に大内氏の圧力を常に受ける立場にあった小早川氏にとって、遠交近攻の理に適った戦略であったと同時に、大きなリスクを伴う選択でもあった。

中央とのパイプを活かした勢力拡大

乱後、父・敬平は幕府との関係を巧みに利用して、小早川氏の戦国領主化を推し進めた。彼は奉行制度を確立して領国支配体制を整備するなど、内政面で大きな成果を上げた 2 。これにより、小早川氏は単なる地方の国人から、より集権的な支配力を持つ戦国領主へと脱皮を遂げ、その勢力を拡大させた。この敬平の治世は、小早川氏の歴史における一つの画期であったと言える 13 。

扶平が家督を継承したのは、この敬平が築き上げた安定と繁栄の絶頂期であった。彼にとって、父の成功は輝かしい遺産であると同時に、重い足枷ともなった。敬平の治世の成功は、「細川氏との連携こそが小早川氏の安泰と繁栄の道である」という強力な規範、あるいは一種の「家訓」を一族内に形成したと考えられる。

したがって、後に扶平が直面する「大内氏に与するか否か」という問題は、単なる外交方針の転換を意味するものではなかった。それは、成功した父の路線を自ら否定し、一族の伝統を覆すという、極めて困難な決断を迫られることを意味した。この過去の成功体験が、変化した政治状況への柔軟な対応を阻む心理的な障壁となり、彼を「去就を決せぬまま」という苦境に追い込んだ一因であったと分析できる。扶平の悲劇は、かつての成功モデルが、時代の激変によって通用しなくなった瞬間に始まったのである。

第二部:扶平の治世と中央政局の激震

父・敬平が築いた盤石な基盤の上に、若き当主・扶平の治世は順調な滑り出しを見せた。しかし、その足元を支えていた中央政局の地盤は、彼の予測をはるかに超える速さで崩れ去ろうとしていた。

第一章:家督相続と細川政元政権下での躍進

文明17年(1485年)に生まれた扶平は、明応8年(1499年)、父・敬平の死去に伴い、15歳という若さで沼田小早川氏の家督を相続した 1 。幼名を又鶴丸といい、元服後は又太郎と称した 1 。

若き扶平は、父が敷いた路線を忠実に継承し、中央の実力者であった管領・細川政元との連携をさらに深めた。政元は「明応の政変」(1493年)で将軍・足利義材(後の義稙)を追放し、自らが擁立した足利義澄を将軍の座に据えるなど、幕府を完全に掌握し、「半将軍」と渾名されるほどの絶大な権力を誇っていた 3 。扶平はこの当代随一の権力者を後ろ盾とすることで、自らの勢力拡大を図ったのである。

その最大の成果が、備後国三原の獲得であった。文亀元年(1501年)、扶平は政元の計らいにより、杉原氏の所領であった備後三原を自らの領土とすることに成功した 1 。さらに永正元年(1504年)には、幕府から正式に三原の代官職に任じられている 5 。これは、扶平の治世における最大の功績であり、彼の権勢が細川政元の存在と分かちがたく結びついていたことを象徴する出来事であった。

三原の獲得は、沼田小早川氏にとって極めて大きな戦略的意義を持っていた。三原は瀬戸内海に面した良港であり、海上交通の要衝であった。また、この地は「三原物」として全国に名を馳せた刀剣の一大産地でもあり、特に室町中期の刀工・正家は最上大業物に位列される名工として知られていた 23 。この経済的・軍事的に重要な拠点を手中に収めたことは、内陸に本拠を置く沼田小早川氏の力を飛躍的に高めるものであった。それはまた、港を基盤とするライバルの竹原小早川氏に対抗する上でも、決定的に重要な一手であったと評価できる。

なお、扶平(すけひら)という名に含まれる「扶」の字が誰からの偏諱(一字拝領)であるかは、史料上明らかではない。当時の武将の名前は、主従関係や政治的同盟を示す重要な記号であった。しかし、彼の庇護者であった細川政元やその養子たち(澄之、澄元、高国)の名に「扶」の字は見られず、将軍家にも該当者はいない 3 。この謎の「扶」の字は、彼の政治的背景に未だ解明されていない側面があることを示唆しているが、いずれにせよ、彼の権力基盤が細川政元政権と深く結びついていたことは疑いようがない。

第二章:永正の錯乱 ― 庇護者の突然の死

順風満帆に見えた扶平の治世は、永正4年(1507年)6月23日、突如として暗転する。この日、京の自邸において、彼の最大の庇護者であった細川政元が、家臣の香西元長、薬師寺長忠らによって暗殺されたのである 3 。

この事件は、政元が生涯独身で実子がおらず、澄之、澄元、高国という三人の養子を迎えていたことに起因する後継者問題が爆発したものであった 4 。この政元の横死と、それに続く細川京兆家の内紛は「永正の錯乱」と呼ばれ、中央政局を瞬時に無秩序状態へと陥れた。

政元の死後、養子たちは京兆家の家督を巡って凄惨な争いを開始した。澄之は一度は家督を奪うもすぐに澄元方に討たれ、その澄元もやがて高国と対立し、細川家は「両細川の乱」と呼ばれる長期の内戦状態に突入していく 4 。

扶平にとって、これは自らの権勢の源泉が、一夜にして枯渇したことを意味した。彼が頼みとしていた「管領・細川京兆家」という巨大な権力機構そのものが崩壊し、機能不全に陥ったのである。備後三原の領有を保障してくれた後ろ盾は消え、扶平は荒れ狂う政治の奔流の中に、羅針盤を失った小舟のように取り残されることとなった。

第三章:大内義興の上洛 ― 西国からの圧力

中央政局の混乱は、西国に潜んでいた龍を呼び覚ました。周防・長門を本拠とし、九州北部にまで勢力を伸ばしていた西国随一の雄、大内義興である。

好機と見た大内義興

大内義興は、かつて細川政元によって京を追われた前将軍・足利義稙(よしたね、義材から改名)を長年自領で保護していた 6 。彼は細川政元の死という中央の権力空白を、千載一遇の好機と捉えた。永正4年(1507年)末、義興は「追放された正統な将軍を復位させ、幕府の秩序を回復する」という、誰もが反論しがたい大義名分を掲げ、足利義稙を奉じて上洛の軍を起こしたのである 4 。

安芸・備後国人への動員令

大内義興率いる数万の大軍は、周防から海路と陸路を進み、安芸・備後を経て京を目指した。その進路上に所領を持つ安芸・備後の国人領主たちにとって、これは究極の選択を迫られる事態であった。義興は彼らに対し、自軍への参加と忠誠を強烈に要求した 4 。

扶平にとって、これはまさに悪夢であった。大内氏は、祖父・煕平、父・敬平が応仁の乱で敵として戦った仇敵である。そして自らは、大内氏と敵対する細川政元の庇護を受けて勢力を伸ばしてきた。その旧主・細川家(当時は澄元が家督を継承)への恩義を反故にし、父祖の代からの宿敵である大内氏の軍門に降ることは、小早川家の当主として到底受け入れがたい屈辱であった。

しかし、大内義興の戦略は巧みであった。彼は単に武力で服従を迫ったのではない。「正統な将軍の復位」という大義名分を掲げることで、彼に逆らうことは、すなわち幕府の権威に弓を引く逆賊であるかのような政治的構図を作り出した 6 。扶平が直面したのは、単なる「細川家か大内家か」という二者択一ではなかった。「恩義はあるが、内紛で分裂し権威が失墜した細川家」と、「大義名分を掲げ、現実的な大軍を擁して眼前に迫る大内家」という、あまりにも非対称な選択肢であった。

この大内義興の巧みな政治的フレームワークこそが、扶平をはじめとする安芸の国人たちを精神的に追い詰め、その選択の自由を奪った重要な要因であった。抵抗すれば滅ぼされ、従えば裏切り者のそしりを受け、一族の誇りを失う。扶平は、出口のない迷路に追い込まれていった。

【表2】永正の錯乱をめぐる主要人物と勢力図(永正5年頃)

扶平が直面した複雑な政治状況を視覚的に整理するため、当時の主要人物と勢力関係を図示する。これにより、扶平がいかに政治的・軍事的に孤立していたかが明らかになる。

|

陣営 |

主要人物 |

旗印(将軍) |

畿内における同調・基盤勢力 |

安芸・備後における同調勢力 |

備考 |

|

陣営A:大内・義稙 連合 |

大内義興 |

足利義稙 (前将軍) |

細川高国(後に合流) 4 |

竹原小早川弘平 1 , 毛利興元 7 , 吉川国経, 宍戸元源など、安芸国人の大半 27 |

現実的な軍事力と「将軍奉戴」の大義名分を保持。安芸・備後で圧倒的優位。 |

|

陣営B:澄元・義澄 連合 |

細川澄元 |

足利義澄 (現職将軍) |

三好之長ら阿波勢 4 |

沼田小早川扶平 (旧恩により潜在的にこちらに属する) |

政元暗殺後の内紛と大内軍の上洛により、急速に弱体化。畿内での求心力を失いつつあった。 |

この勢力図が示すのは、扶平にとって絶望的な状況である。彼が忠誠を尽くすべき「陣営B」は、庇護者であった政元の死によって中央での力を失い、遠国の阿波勢を頼るのみとなっていた。一方で、彼の本拠地である安芸・備後では、分家である竹原小早川弘平をはじめ、毛利氏、吉川氏といった有力国人のほとんどが、現実的な力と大義名分を兼ね備えた「陣営A」になびいていた 1 。扶平は、自らの足元で完全に孤立無援の状態に陥っていたのである。

第三部:引き裂かれた忠誠と早すぎる死

中央政局の激変と、地元における孤立。内と外からの絶え間ない圧力が、若き当主・扶平の心身を蝕んでいった。

第一章:内憂外患 ― 扶平の苦悩

扶平が置かれた状況は、まさに「内憂外患」という言葉でしか表現できない。

外患は、言うまでもなく大内義興の上洛軍であった。日増しに強まる軍事的圧力は、扶平に即時の決断を迫っていた。しかし、旧主・細川家への恩義を考えれば、安易に大内方に寝返ることはできない。もし細川方が奇跡的に勢力を盛り返した場合、真っ先に裏切り者として討伐の対象となるのは目に見えていた。

この苦境を、さらに絶望的なものにしたのが内憂、すなわち一族内部の亀裂であった。分家である竹原小早川氏の当主・小早川弘平は、本家である扶平の方針を無視し、いち早く大内義興に恭順の意を示した 1 。これは単なる外交方針の違いではない。惣領家当主の決定を待たずに独断で敵方に通じるという行為は、本家の権威に対する公然たる挑戦であり、小早川一族の事実上の分裂を意味した。

これにより、扶平は西から迫る大内軍の圧力と、自らの足元からの分家の突き上げという、二正面作戦を強いられることになった。弘平の行動は、扶平から「一族をまとめて抵抗する」という選択肢、あるいは「一族を代表して有利な条件で降伏交渉を行う」という選択肢さえも奪い去った。扶平は、自らの家臣団以外に頼るべき勢力を失い、完全に手詰まりの状態に陥ったのである。

第二章:決断なき終焉

この逃れようのない重圧と、来る日も来る日も続く心労は、若き扶平の心と体を確実に蝕んでいった。史料は、彼が病に倒れたと簡潔に記している 1 。

そして永正5年(1508年)1月14日、小早川扶平は、大内方につくか、細川方として戦うかの最終的な決断を下すことのないまま、本拠地・高山城で息を引き取った 1 。享年わずか24。その死は、あまりにも早く、そして無念なものであった。

扶平個人の墓所の所在を明確に示す史料は現存しない。しかし、沼田小早川氏代々の菩提寺は、高山城の麓近くにある米山寺(べいさんじ)であった 28 。この寺の墓域には、現在も20基に及ぶ歴代当主や一族の墓塔(宝篋印塔)が整然と並んでおり、その壮観な様は往時の小早川氏の権勢を偲ばせる 28 。扶平の跡を継いだ興平、正平、繁平といった子や孫たちの墓もこの地に確認できることから、扶平もまたこの米山寺の一角に葬られた可能性が極めて高い 29 。彼の墓が明確に特定されていないこと自体が、彼の治世が混乱のうちに終わり、その死が急であったことを静かに物語っているのかもしれない。

第三章:扶平の死が小早川氏に与えた影響

一人の若き当主の死は、一個人の悲劇に留まらなかった。それは沼田小早川氏の運命を決定的に変え、ひいては数十年後の安芸・備後地方の勢力図を塗り替える、巨大な連鎖の起点となったのである。

幼主・興平の相続と大内氏の介入

扶平の死後、沼田小早川氏の家督は、長男の興平が継承した。しかし、彼は父の死の時点でわずか4歳の幼児であった 8 。強力な指導者であった扶平を失い、幼君を戴くことになった沼田小早川氏は、もはや大内氏の圧力に抗する術を完全に失っていた。家臣団は、幼い当主を守り、一族を存続させるために、大内氏の軍門に降る以外の選択肢を持つことができなかった。

偏諱拝領 ― 従属の象徴

沼田小早川氏が大内氏の支配下に組み込まれたことを示す、何より雄弁な証拠が、興平の元服名である。興平は元服に際し、大内義興から「興」の一字を偏諱として与えられ、「興平」と名乗った 8 。これは、沼田小早川氏が大内氏の麾下に入り、その一翼を担う国人領主となったことを天下に示す、紛れもない従属の証であった。

扶平が生涯をかけて悩み、最後まで下すことのできなかった決断は、彼の死によって、一族にとって最も屈辱的と言える形で下されることになった。父・敬平が築き、扶平が守ろうとした「独立した国人領主」としての沼田小早川氏の歴史は、ここに事実上の終焉を迎えたのである。

この一連の出来事は、さらに長期的な影響を及ぼした。扶平の夭逝がもたらした「権力の空白」は、まず大内氏による介入を招き、沼田小早川氏の自立性を失わせた。そして、この大内氏への従属という状況が、約40年後、大内氏内部で重臣・陶晴賢が主君・大内義隆を討つという謀反(大寧寺の変)が起きた際に、新たな展開を生む土壌となった。

同じく大内氏の傘下にあった毛利元就は、この大内家の内紛を機に勢力を拡大し、自立を目指す。その過程で、元就は、依然として大内氏の影響下にあった沼田小早川氏と、当主が夭逝し断絶の危機にあった竹原小早川氏の両家に介入する。最終的に、元就は三男の徳寿丸(後の隆景)を竹原小早川家の養子に入れ、さらに沼田小早川家の当主・繁平(扶平の孫)を退かせることで、両小早川家を統合し、隆景にその家督を継がせたのである 15 。

このように歴史を俯瞰すれば、永正5年(1508年)の扶平の死は、単に沼田小早川氏の独立を終わらせただけでなく、巡り巡って、毛利元就による安芸・備後の統一と、戦国大名毛利氏の飛躍という、より大きな歴史の潮流へと繋がる遠因となっていたことがわかる。一人の当主の悲劇的な死が、数十年後の地域全体の勢力図を根底から塗り替える連鎖の起点となっていたという事実は、歴史の皮肉とダイナミズムを我々に示している。

結論:小早川扶平の生涯が示す戦国初期の国人領主の実像

小早川扶平の生涯は、輝かしい武功や偉大な治績に彩られたものではない。むしろ、それは苦悩と葛藤、そして無念の夭逝という悲劇の物語である。しかし、だからこそ彼の生涯は、戦国時代という時代の転換点を生きた地方領主の実像を、我々に生々しく伝えてくれる。

扶平は、父・敬平が築いた「中央(細川氏)との連携」という成功の道を忠実に歩もうとした。彼の治世前半における備後三原の獲得は、その路線がもたらした輝かしい成果であった 1 。しかし、その道を支えていた細川政元という巨大な支柱が「永正の錯乱」によって突如として崩れ去った時、彼の運命は暗転する。旧来の秩序が崩壊し、大内義興という新たな実力者が「将軍奉戴」という大義名分を掲げて西から迫る中、扶平は旧主への恩義と、現実的な脅威との間で引き裂かれた。さらに、一族内部からの分家の離反が、彼の立場を決定的に追い詰めた 1 。

彼の悲劇は、個人の能力や意思だけでは到底抗うことのできない、時代の巨大なうねりの過酷さを見事に体現している。それは、室町幕府の権威が名実ともに失墜し、国人領主たちが自らの実力のみを頼りに生き残りを模索し始めた「戦国時代」という時代の本質そのものであった。

小早川扶平は、歴史の表舞台で華々しく活躍した英雄ではない。しかし、彼の苦悩と早すぎる死は、旧来の秩序(室町幕府―管領体制)と、新たな秩序(実力主義の下克上)が激しく衝突する狭間で、一人の領主が何を考え、どう行動し、そしていかにして斃れていったかを克明に物語る。彼は、過渡期の領主が直面した悲劇を一身に背負った人物として、戦国史の中に確固たる位置を占めるべき存在である。その短い生涯は、後の世に生きる我々に対し、時代の転換点における意思決定の困難さと、歴史の非情さについて、静かに、しかし力強く語りかけている。

引用文献

- 小早川扶平 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8F%E6%97%A9%E5%B7%9D%E6%89%B6%E5%B9%B3

- 小早川敬平 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8F%E6%97%A9%E5%B7%9D%E6%95%AC%E5%B9%B3

- 細川政元 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B4%B0%E5%B7%9D%E6%94%BF%E5%85%83

- 閑話 永正の錯乱 - 【改訂版】正義公記〜名門貴族に生まれたけれど、戦国大名目指します〜(持是院少納言) - カクヨム https://kakuyomu.jp/works/16816452219435992138/episodes/16816927859159598000

- 【第一章】 沼田小早川氏誕生と高山城 ① 小早川氏の祖 土肥実平・遠平父子 http://www.hongoukankoukyoukai.com/img/file13.pdf

- 「大内義興」乱世の北九州・中国の覇権を確立。管領代として幕政にもかかわった西国最大の大名 https://sengoku-his.com/811

- 没後500年記念企画展 毛利興元 - 安芸高田市 https://www.akitakata.jp/akitakata-media/filer_public/42/62/42623ffd-6cee-4e0b-9b51-d765260cea14/kanseiban-_kikakuten-mouri-kyou-moto-ura.pdf

- 小早川興平 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8F%E6%97%A9%E5%B7%9D%E8%88%88%E5%B9%B3

- 永正の錯乱 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%B8%E6%AD%A3%E3%81%AE%E9%8C%AF%E4%B9%B1

- 大内義興 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E5%86%85%E7%BE%A9%E8%88%88

- 「永正の錯乱(1507年)」細川政元の3人の養子による家督相続争い - 戦国ヒストリー https://sengoku-his.com/74

- 鎌倉期の小早川氏に関する若干の考察 - CORE https://core.ac.uk/download/pdf/227464952.pdf

- 小早川氏とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E5%B0%8F%E6%97%A9%E5%B7%9D%E6%B0%8F

- 高山城跡 - 三原市ホームページ https://www.city.mihara.hiroshima.jp/soshiki/50/139858.html

- 高山城跡 | 三原観光navi | 広島県三原市 観光情報サイト 海・山・空 夢ひらくまち https://www.mihara-kankou.com/sightseeing/3203

- 一 小早川隆景の支配 - データベース『えひめの記憶』|生涯学習情報提供システム https://www.i-manabi.jp/system/regionals/regionals/ecode:2/64/view/8023

- 武家家伝_小早川氏 - harimaya.com http://www2.harimaya.com/sengoku/html/kobaya.html

- 第1章 竹原市の歴史的風致形成の背景 https://www.city.takehara.lg.jp/material/files/group/19/03_dai1shouR4.pdf

- 竹原本庄 たけはらほんじょう - 戦国日本の津々浦々 ライト版 https://kuregure.hatenablog.com/entry/2022/01/04/172654

- 三津 - 戦国日本の津々浦々 https://proto.harisen.jp/minato1/mitsu.html

- 風早 式部 かざはや しきぶ - 戦国日本の津々浦々 ライト版 https://kuregure.hatenablog.com/entry/2023/09/09/122858

- 小早川煕平 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8F%E6%97%A9%E5%B7%9D%E7%85%95%E5%B9%B3

- 第3章 三原市の歴史文化の特徴 https://www.city.mihara.hiroshima.jp/uploaded/life/165897_534375_misc.pdf

- 正家 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AD%A3%E5%AE%B6

- 細川氏綱の実名について―「氏綱」って何やねん論 https://monsterspace.hateblo.jp/entry/hosokawaujitsuna-name

- 戦国最初の天下人、大内義興はどうして京都を放棄したのか? - ほのぼの日本史 https://hono.jp/sengoku/yoshioki-ouchi/

- 安芸国人一揆 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%89%E8%8A%B8%E5%9B%BD%E4%BA%BA%E4%B8%80%E6%8F%86

- 米山寺(べいさんじ)宝篋印塔群 - 石仏と石塔! https://kawai24.sakura.ne.jp/hirosima-beisanji.htm

- 米山寺・小早川隆景墓(広島県三原市沼田東町納所) - 西国の山城 http://saigokunoyamajiro.blogspot.com/2010/06/blog-post_54.html

- 小早川隆景とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E5%B0%8F%E6%97%A9%E5%B7%9D%E9%9A%86%E6%99%AF