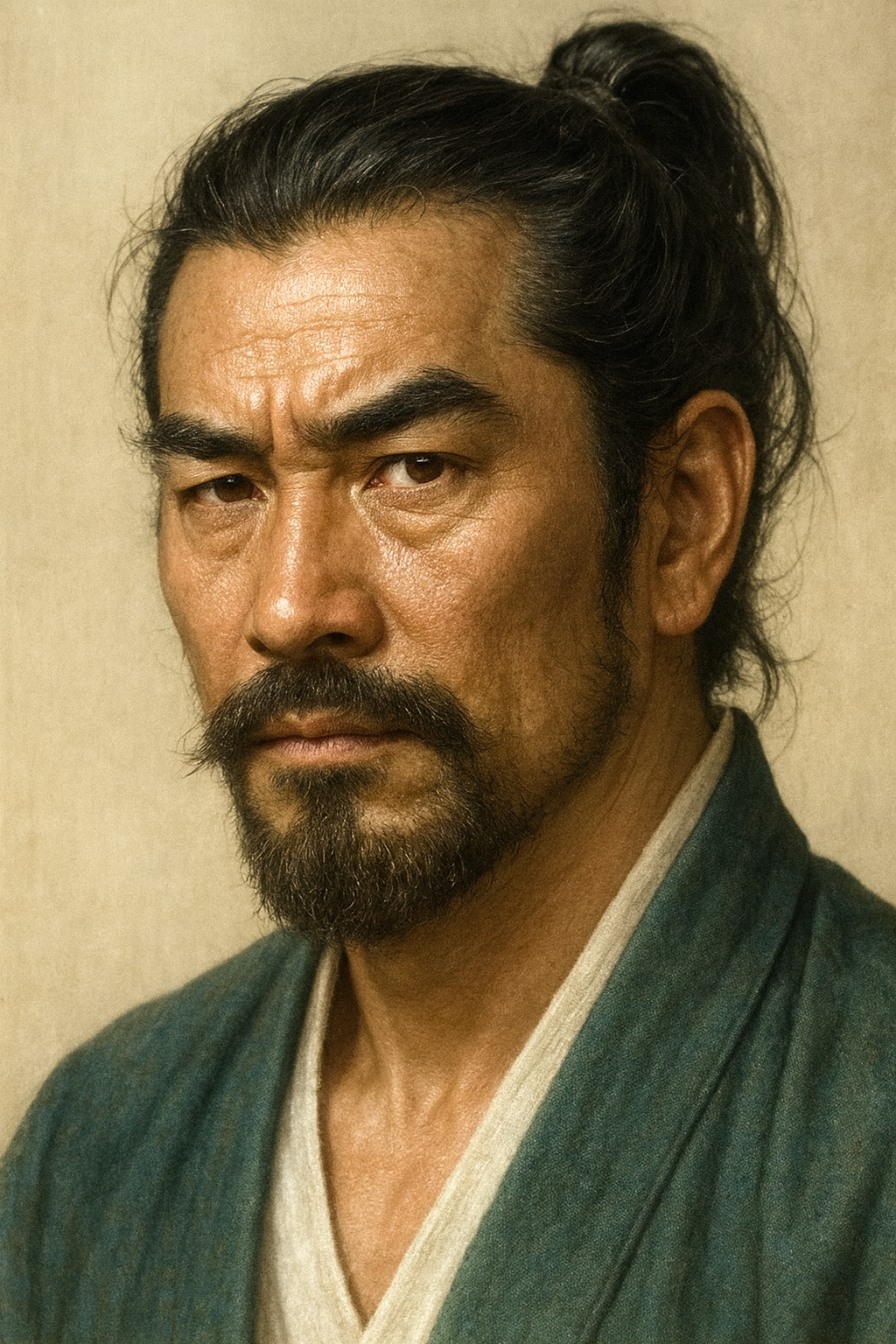

小早川敬平

応仁の乱を生き抜いた小早川敬平は、明応の政変を機に大内氏と親類契約を結び、領国経営を強化し戦国領主へ転換。小早川氏中興の祖と評価される。

小早川敬平の生涯:応仁の乱から戦国黎明期を生きた安芸国人の軌跡

小早川敬平 関連年表

|

西暦(和暦) |

沼田小早川氏(煕平・敬平)の動向 |

竹原小早川氏の動向 |

中央・周辺勢力の動向 |

|

1441年(嘉吉元) |

父・煕平、将軍義教から竹原家への家督移譲を迫られるが、嘉吉の乱により免れる 1 。 |

小早川盛景、幕府より沼田小早川氏の家督を宛がわれる 3 。 |

6代将軍足利義教、嘉吉の乱で赤松満祐に暗殺される 1 。 |

|

1452年(享徳元) |

小早川敬平、煕平の長男として誕生 4 。 |

|

|

|

1467年(応仁元) |

煕平、東軍の細川勝元に与し上洛 2 。敬平(当時16歳)、在国し政務を執る 4 。 |

当主・弘景(二代)、西軍の大内政弘に与し、沼田方と対立 6 。 |

応仁・文明の乱が勃発。細川勝元(東軍)と山名宗全(西軍)が対立 7 。 |

|

1473年(文明5) |

煕平、陣没。敬平(当時22歳)、家督を継ぎ、上洛して東軍として参戦 4 。 |

弘景、西軍大将・足利義視の御内書を背景に、沼田本領の高山城を攻撃 6 。 |

東軍総帥・細川勝元、西軍総帥・山名宗全が相次いで病死。 |

|

1477年(文明9) |

敬平、竹原方と和睦。沼田領の本郷・梨子羽郷の一部を割譲する 6 。 |

弘景、沼田方との和睦に応じ、領地を獲得 6 。 |

応仁・文明の乱が終結。 |

|

1491年(延徳3) |

敬平(当時40歳)、将軍・足利義材の六角高頼征伐に従軍 5 。 |

|

9代将軍・足利義尚が死去し、10代将軍に足利義材(義稙)が就任。 |

|

1493年(明応2) |

敬平、河内出陣中に 明応の政変 に遭遇。帰国を申請し、長年の敵・ 大内政弘と「親類契約」を締結 5 。帰国後、乃美郷の紛争を解決 9 。 |

|

管領・細川政元がクーデター(明応の政変)を起こし、足利義澄を11代将軍に擁立。義材は追放される 5 。 |

|

1499年(明応8) |

敬平、48歳で死去 4 。長男の扶平が家督を継ぐ 4 。 |

|

|

序論:応仁・文明の乱と安芸国人・小早川敬平

室町時代中期、享徳元年(1452年)に生を受け、明応8年(1499年)に没した小早川敬平は、安芸国(現在の広島県西部)を本拠とした沼田小早川氏の第12代当主である 4 。彼の生涯は、室町幕府の権威が失墜し、日本全土が実力主義の戦国乱世へと移行する、まさに時代の大きな転換点と重なる。

敬平が生きた時代、彼のような地方の有力国人領主は、「在京して将軍に仕える幕府奉公衆」と、「在地にあって自らの領国を治める領主」という二重の性格を帯びていた。中央の権威に奉仕することで自らの地位の正統性を担保しつつ、領国では実力で勢力を維持・拡大しなければならないという、常に緊張を強いられる立場にあった。

この構造的矛盾が最も先鋭的な形で噴出したのが、応仁元年(1467年)から文明9年(1477年)にかけて日本全土を巻き込んだ応仁・文明の乱であった 7 。この大乱は、敬平の青年期を決定づけ、彼の政治的・軍事的判断の根幹を形成した。彼は、父祖から受け継いだ一族内の根深い対立という火種を抱えながら、この未曾有の国難に立ち向かわなければならなかった。

本報告書は、小早川敬平という一人の武将の生涯を多角的に検証するものである。彼が応仁・文明の乱という激動をいかに生き抜き、中央政局の変動を巧みに利用して一族の安泰と発展を図ったのか。そして、その過程で旧来の「国人領主」から、自律的な領域支配を目指す「戦国領主」へと、いかにしてその性質を変貌させていったのか。その軌跡を、史料に基づき詳細に追跡・分析することを目的とする。

第一章:動乱の序章 ― 敬平誕生以前の沼田小早川氏

小早川敬平が家督を継いだ時点で、小早川一族は既に深刻な内紛の種を抱えていた。彼の生涯にわたる苦闘の多くは、この父祖の代に端を発する根深い対立構造に起因する。本章では、敬平の行動原理を理解するための不可欠な前提として、その背景を解明する。

第一節:父・煕平の家督相続と内紛の勃発

敬平の父である第11代当主・小早川煕平(ひろひら)の家督相続は、尋常な形ではなかった。煕平は応永23年(1416年)、小早川則平の次男として生まれた 1 。本来、家督は4代将軍・足利義持から偏諱を賜った長兄・持平が継ぐべきであり、事実、父・則平は一度持平に家督を譲っている 1 。しかし、則平は晩年になって煕平を偏愛し、永享4年(1432年)、突如として持平から家督を取り上げ、煕平に与えたのである 1 。

この異例の家督交代は、則平が没した永享5年(1433年)以降、小早川氏内部に深刻な対立と混乱をもたらした 1 。この内紛に対し、時の6代将軍・足利義教が調停に乗り出す。幕府は当初、煕平の家督相続を承認したものの、嘉吉元年(1441年)になると、今度は一転して小早川氏の分家である竹原小早川家の当主・小早川盛景に沼田惣領家の家督を継がせるよう圧力をかけた 1 。これは、有力国人の弱体化を狙った義教の強権的な内政干渉の一環であった。

結果として、同年に発生した嘉吉の乱で将軍義教が暗殺されたため、この命令は実行されず、煕平はかろうじて惣領家の地位を保った 1 。しかし、この一連の出来事は、小早川氏の家督問題が幕府の政治的都合によって容易に覆されうるという危険な前例を作ってしまった。そして何よりも、本家である沼田小早川氏と、惣領家の地位を約束されながら反故にされた分家の竹原小早川氏との間に、修復不可能なほどの亀裂と不信感を生み出す決定的な原因となったのである。

この対立の根源には、単なる本家と分家の勢力争いを超えた、より深刻な問題が横たわっていた。それは、幕府の恣意的な介入によって「惣領家家督の正統性」そのものが揺らいでしまったという事実である。竹原小早川氏の立場から見れば、沼田惣領家の地位は絶対的なものではなく、幕府の権威を借りれば自らがそれに取って代わることも可能であるという認識が生まれた。逆に沼田小早川氏は、常に幕府の権威に頼り、自らの正統性を外部に示し続けなければならないという不安定な立場に置かれた。この根深い正統性を巡る疑義こそが、後年の応仁の乱において両家が東西両軍に分かれ、互いに惣領家の存亡を賭けて徹底的に争うに至った最大の要因と考えられる。

第二節:応仁の乱前夜の安芸国

応仁の乱が勃発する以前から、安芸国は二大勢力の角逐の舞台となっていた。西国の雄として周防・長門を支配する大内氏と、室町幕府の管領として中央政界を牛耳る細川氏である。

この対立構造は、そのまま安芸国人の勢力図に反映された。竹原小早川氏は、地理的にも近い大内氏と早くから結びつきを強めていた 1 。これに対し、煕平率いる沼田小早川氏は、大内氏と敵対関係にあった管領・細川勝元や、同じく安芸の有力国人である安芸武田氏、毛利氏、吉川氏らと連携して対抗するという構図が形成されていた 1 。寛正年間には、両陣営は実際に安芸国内で武力衝突を起こしており、敬平が生まれた頃には、すでに関係は一触即発の状態にあったのである 1 。

小早川敬平は、このような複雑かつ危険な政治環境の中で生まれ育ち、やがて一族の命運をその双肩に担うこととなる。彼が家督を継ぐことは、単に一つの家の当主になることを意味するのではなく、安芸国、ひいては西日本全域を巻き込む巨大な権力闘争の渦中に、主体として身を投じることを意味していた。

第二章:戦火の中で ― 応仁・文明の乱と敬平の苦闘

小早川敬平の青年期は、応仁・文明の乱という未曾有の内乱の時代と完全に重なる。この戦乱は、彼に当主としての試練を与え、その後の政治思想を形成する決定的な経験となった。本章では、乱における敬平の具体的な行動と、それが小早川氏に与えた影響を詳述する。

第一節:二つの戦線 ― 在京と在国

応仁元年(1467年)、京都を主戦場として応仁・文明の乱が勃発すると、父・煕平はかねてからの関係に基づき、細川勝元率いる東軍に与してただちに上洛した 2 。この時、長男である敬平は16歳であったが、父に代わって本拠地である安芸国沼田荘の高山城に留まり、領国の政務を執ることになった 4 。これは、若くして領国経営と防衛の全責任を負うという重責であり、彼の政治家としてのキャリアの始まりであった。

しかし、戦況は敬平に安穏な留守居役を許さなかった。文明5年(1473年)、父・煕平が京都の陣中にて死去する 2 。これにより、敬平は22歳で、まさに戦乱の渦中で家督を相続することとなった。彼は父の跡を継ぎ、自らも小早川軍を率いて上洛し、東軍の一員として西軍との戦いに身を投じた 4 。

一方で、国元では最悪の事態が進行していた。西軍に与した分家の竹原小早川弘景が、この機を逃さなかった。弘景は、西軍の総大将であった足利義視(将軍義政の弟)から「煕平の所領を弘景に与える」という内容の御内書(命令書)を得ていた 6 。これを大義名分として、弘景は他の西軍方国人と共に、沼田小早川氏の本拠・高山城に猛攻をかけたのである 5 。

この結果、敬平は京都での幕府への奉公(在京軍役)と、本国での領地防衛という、二つの戦線を同時に戦う「二正面作戦」を強いられることになった。これは、当時の国人領主が直面した困難を象徴する状況であり、敬平の軍事力と経済力を著しく消耗させるものであった。

第二節:苦渋の和睦 ― 高山城の攻防と領地割譲

高山城を巡る攻防は長期にわたった。敬平方の留守部隊は必死の防戦を続けたが、竹原方を主力とする西軍の包囲を破ることはできなかった 5 。京都と安芸、二つの戦線で戦力を分散させざるを得ない敬平にとって、状況は日に日に悪化していった。

文明9年(1477年)、11年にわたる大乱もようやく終息に向かう中、敬平はこれ以上の戦闘継続は不可能と判断し、竹原小早川弘景との和睦交渉に応じる。しかし、その条件は敬平にとって極めて厳しいものであった。すなわち、沼田小早川氏が代々領有してきた本郷(現在の広島県三原市本郷町)や梨子羽郷(同市高坂町)の一部を、竹原方に割譲するという内容であった 5 。

この和睦は、沼田小早川氏にとって事実上の敗北に近いものであり、長年の戦乱がいかに自らを疲弊させたかを物語っている。敬平は、一族の存続と引き換えに、父祖伝来の土地を手放すという苦渋の決断を強いられたのである。

この一連の経験は、若き敬平に重要な教訓を刻み込んだに違いない。それは、幕府や管領といった中央の権威は、もはや絶対的なものではなく、それに従っているだけでは自らの領国の安全すら保障されないという厳しい現実であった。東軍として「公」の戦いに参加しながら、その「公」の権威は、同じく「西軍の公」を掲げる竹原方の侵攻を防ぐには全くの無力であった。最終的に領国の帰趨を決したのは、地域の軍事バランスという冷徹な実力だったのである。この応仁の乱での苦い経験は、敬平の思考を、観念的な忠誠を重んじる「幕府奉公衆」から、現実的な勢力均衡を追求する「戦国領主」へとシフトさせる、決定的な契機となったと分析できる。

第三章:中央政局への関与と外交的転換

応仁・文明の乱の終結後も、敬平の人生は中央政局の動向と密接に結びついていた。本章では、乱後の敬平の動向、特に彼の生涯における最大のハイライトであり、その政治家としての資質を最もよく示す「明応の政変」への対応と、それに伴う外交方針の大転換を分析する。

第一節:将軍奉公衆としての務め ― 六角征伐への従軍

応仁の乱が終結した後も、敬平は幕府奉公衆としての立場を維持し、在京を続けた 5 。これは、幕府との関係を維持することが、依然として国人領主の地位を安定させる上で重要であったことを示している。

延徳3年(1491年)、10代将軍・足利義材(後の義稙)が、幕府の権威回復を目指して近江の六角高頼を討伐するための親征を開始すると、敬平もこれに従軍した 5 。この出陣に際し、梨子羽氏や土倉氏といった沼田小早川氏の庶子家が、軍事動員に応じる見返りとして国元の配慮を惣領である敬平に求める文書が残されており(「小早川家文書」)、惣領家と庶子家の間に存在する緊張関係が垣間見える 5 。敬平は、こうした内部の結束を固めながら、将軍の軍勢の一翼を担い、近江へと赴いた。

第二節:明応の政変と一大転機 ― 大内氏との「親類契約」

近江の六角氏を降した将軍・義材は、続いて明応2年(1493年)、河内国の畠山氏を討伐するため再び親征を行う。敬平もこの軍勢に加わっていた 5 。しかし、この遠征の最中に、京都で驚天動地の事件が発生する。管領・細川政元が、将軍の不在を突いてクーデターを起こし、義材を廃して新たな将軍・足利義澄を擁立したのである。これが「明応の政変」である 5 。

この政変により、河内に出陣していた将軍・義材は捕らえられ、彼に従っていた敬平ら諸将は、一夜にして「賊軍」の将として絶体絶命の政治的危機に陥った。ここで敬平は、驚くべき政治的嗅覚と行動力を見せる。彼はまず、クーデターの首謀者である細川政元に対し、「国元で庶子家との確執が再燃した」という極めて巧妙な口実を設けて帰国の許可を申請し、この危険な戦線から合法的に離脱することに成功した 5 。

そして、まさにこの政変と同時期に、敬平は生涯で最も大胆な外交的転換を図る。長年にわたり敵対してきた西軍のかつての総帥であり、西日本における最大の勢力である周防の大内政弘に対し、「親類契約」、すなわち同盟関係の樹立を申し入れたのである 5 。これは、数十年にわたる敵対関係を清算し、昨日までの敵と手を結ぶという、まさにコペルニクス的転回であった。

この判断は、単なる場当たり的な危機回避策ではなかった。それは、中央政局の流動化を瞬時に見抜き、自らの政治的立場を再定義した、卓越した戦略的決断であった。敬平は、もはや京都の将軍や管領の権威が頼りにならないこと、そして今後の安芸国、ひいては西日本の情勢を左右するのは、現実の最大権力者である大内氏であることを、応仁の乱の経験から痛感していた。

この「親類契約」は、敬平に複数の戦略的利益をもたらした。第一に、地域最大の脅威であった大内氏を味方に変え、領国の西側を安定させることができた。第二に、大内氏の権威を後ろ盾とすることで、依然として対立関係にある竹原小早川氏の動きを牽制し、国内の主導権を確立することができた。事実、この契約後、敬平は帰国して長年の懸案であった乃美郷の帰属問題を、大内氏の威光を利用して有利に解決している 9 。第三に、追放された前将軍・義材は後に大内氏を頼って亡命することになるため、将来義材が復権した場合の保険にもなった。

この一連の動きは、敬平が室町的な主従観念から完全に脱却し、地域のパワーバランスを冷静に計算する戦国的な現実主義(パワーポリティクス)へと舵を切った瞬間であった。明応の政変という危機を、自らの勢力基盤を強化するための好機へと転換させたこの外交手腕は、小早川敬平が単なる武将ではなく、非凡な資質を備えた政治家であったことを雄弁に物語っている。

第四章:戦国領主への脱皮 ― 領国経営の強化

明応の政変という中央の動乱を巧みに乗り切り、大内氏との同盟によって外交的な安定を確保した敬平は、その後の治世を領国経営の強化に注力した。本章では、彼が戦国時代を生き抜くための強固な基盤をいかにして築き上げたかを、内政面に焦点を当てて検証する。

第一節:奉行制度の確立と支配体制の近代化

帰国後の敬平が取り組んだ最も重要な内政改革の一つが、「奉行制度」の確立であった 4 。これは、それまでの一族の有力者や重臣たちの合議によって物事を決定する旧来の統治体制から、当主の命令を直接執行する行政官僚機構へと移行させる、画期的な試みであった。

この改革の背景には、敬平自身の経験があった。応仁の乱やその後の長い在京生活を通じて、彼は惣領家の権力が庶子家や有力な被官によって容易に掣肘される危険性を痛感していた 5 。当主が不在の際に領国が分裂・混乱するリスクを克服するには、血縁や個人的な主従関係に依存する統治ではなく、より客観的で恒久的な行政システムが必要であると判断したのである。

この奉行(行政官)として重用されたのが、田坂氏一族であった。田坂氏は、応永元年(1394年)に小坂郷の領主となって以来、代々沼田小早川家の「執権職」、すなわち家政の最高責任者を務めてきた譜代の重臣である 13 。敬平は、この田坂氏のような忠実な家臣を中核とする奉行衆を組織的に機能させることで、当主の意思決定を領国の末端まで迅速かつ正確に伝達する体制を整えた。これは、当主権力の一元化を目指すものであり、後の小早川隆景による強力な領国支配体制の原型となった点で、敬平の先見性を示すものと言える。

第二節:勢力拡大と小早川氏の基盤構築

内政改革と並行して、敬平は外交で得た安定を背景に、勢力の拡大にも着手した。幕府や大内氏との関係を巧みに利用し、備後国方面へと影響力を伸長させた。その具体的な成果の一つが、明応2年(1493年)、現在の広島県久井町にあたる杭荘(くいのしょう)の代官職を幕府から認められたことである 14 。これは、単なる領土の拡大に留まらず、小早川氏の公的な支配権が備後国に及んだことを示す重要な事例である。

これらの軍事的、外交的、そして内政的な成功を通じて、敬平は父・煕平の代から続いた家中の混乱を収拾し、応仁の乱で疲弊した家勢を再興させることに成功した。彼の一連の改革は、小早川氏を中世的な国人領主の連合体から、強力な当主権力のもとに統一された近世的な戦国領主へと変貌させる道筋をつけたものであった。

明応8年(1499年)4月17日、敬平は48年の生涯を閉じた 4 。その跡は、長男の扶平(すけひら)が継いだ 15 。敬平は、戦国時代の本格的な到来を前に、小早川氏が次代の荒波を乗り越えるための強固な礎を、まさに一代で築き上げたのである。

結論:小早川敬平の歴史的評価

小早川敬平は、室町幕府の権威が崩壊し、新たな秩序が模索される時代の大きな転換点に生きた、極めて有能な武将であり、卓越した政治家であった。彼の生涯は、中世的秩序の崩壊という危機に直面しながらも、卓越した現実感覚と戦略的思考をもって一族を導き、次代への礎を築いた国人領主の典型的な成功例として評価することができる。

敬平の最大の功績は、第一に「小早川氏を滅亡の危機から救い、存続させた」ことにある。父の代からの家督問題、応仁の乱における二正面作戦、そして明応の政変という絶体絶命の危機を乗り越え、家を安泰させた手腕は高く評価されるべきである。

第二に、彼の現実主義的な外交政策が挙げられる。長年の宿敵であった西国最大の雄・大内氏と「親類契約」を結ぶという大胆な決断は、地域の安定化と自家の勢力拡大に直結した 5 。これは、名分よりも実利を重んじる戦国領主としての思考への転換を象徴するものであり、彼の政治家としての非凡さを示している。

第三に、奉行制度の確立に代表される内政改革である 4 。当主権力の一元化と統治機構の近代化は、小早川氏が戦国大名として飛躍するための強固な国内基盤を築いた。後の毛利元就の三男・小早川隆景による小早川家の継承と、その後の目覚ましい発展も、敬平が築いたこの政治的・経済的基盤なくしてはあり得なかったであろう。

しかし、歴史は皮肉な結果をもたらす。敬平が心血を注いで再興し、強固にした小早川家であったが、彼の死後、息子の扶平をはじめ後継者たちが相次いで若くして死去したことで、家運は再び傾き始める 17 。そして、敬平が築いた強固な家臣団と安定した領国そのものが、かえって毛利氏のような新興勢力にとって魅力的な「乗っ取り」の対象となり、最終的に敬平の血統は数代で途絶えることになった 18 。

総括として、小早川敬平は、毛利元就や小早川隆景といった著名な武将の陰に隠れがちであるが、戦国時代の黎明期において、時代の変化を的確に読み、危機を好機に変えることで一族を導いた「隠れた名将」として再評価されるべき人物である。彼は、安芸国の一国人に過ぎなかった小早川氏を、戦国の荒波を乗り越えうる強靭な政治・軍事組織へと変貌させた、まさしく「小早川氏中興の祖」と呼ぶにふさわしい存在であったと結論付ける。

引用文献

- 小早川煕平 - Wikiwand https://www.wikiwand.com/ja/articles/%E5%B0%8F%E6%97%A9%E5%B7%9D%E7%85%95%E5%B9%B3

- 小早川煕平 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8F%E6%97%A9%E5%B7%9D%E7%85%95%E5%B9%B3

- 広島県史年表(中世2) 嘉吉1(1441)~慶長 5(1600) https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki_file/monjokan/nenpyou/nenpyou-cyusei2.pdf

- 小早川敬平 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8F%E6%97%A9%E5%B7%9D%E6%95%AC%E5%B9%B3

- 梨子羽 元位 なしわ もとただ https://kuregure.hatenablog.com/entry/2022/01/28/221306

- 小早川弘景 (二代) - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8F%E6%97%A9%E5%B7%9D%E5%BC%98%E6%99%AF_(%E4%BA%8C%E4%BB%A3)

- 応仁の乱 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BF%9C%E4%BB%81%E3%81%AE%E4%B9%B1

- 「応仁の乱」の意味や使い方 わかりやすく解説 Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E5%BF%9C%E4%BB%81%E3%81%AE%E4%B9%B1

- 地方水軍呉衆の興亡 第3回 波多見島紛争史 |戦国日本の津々浦々 https://proto.harisen.jp/koramu/kureshuu3.htm

- 土倉 民部少輔 とくら みんぶのしょう - 戦国日本の津々浦々 ライト版 - はてなブログ https://kuregure.hatenablog.com/entry/2022/06/11/001448

- 【第二章】 沼田小早川氏代々の居城 - 本郷町観光協会 ... http://www.hongoukankoukyoukai.com/img/file13.pdf

- 【広島県】高山城【三原市本郷町】 – 山城攻城記 - サイト https://gosenzo.net/yamajiro/2021/05/16/%E3%80%90%E5%BA%83%E5%B3%B6%E7%9C%8C%E3%80%91%E9%AB%98%E5%B1%B1%E5%9F%8E%E3%80%90%E4%B8%89%E5%8E%9F%E5%B8%82%E6%9C%AC%E9%83%B7%E7%94%BA%E3%80%91/

- 田坂義詮 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%B0%E5%9D%82%E7%BE%A9%E8%A9%AE

- 三原市文化財保存活用地域計画 令和5年12月 広島県三原市 https://sitereports.nabunken.go.jp/files/attach/58/58981/139195_1_%E4%B8%89%E5%8E%9F%E5%B8%82%E6%96%87%E5%8C%96%E8%B2%A1%E4%BF%9D%E5%AD%98%E6%B4%BB%E7%94%A8%E5%9C%B0%E5%9F%9F%E8%A8%88%E7%94%BB.pdf

- About: 小早川扶平 https://ja.dbpedia.org/page/%E5%B0%8F%E6%97%A9%E5%B7%9D%E6%89%B6%E5%B9%B3

- 小早川扶平 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8F%E6%97%A9%E5%B7%9D%E6%89%B6%E5%B9%B3

- 武家家伝_小早川氏 - harimaya.com http://www2.harimaya.com/sengoku/html/kobaya.html

- 小早川氏とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E5%B0%8F%E6%97%A9%E5%B7%9D%E6%B0%8F

- 小早川氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8F%E6%97%A9%E5%B7%9D%E6%B0%8F