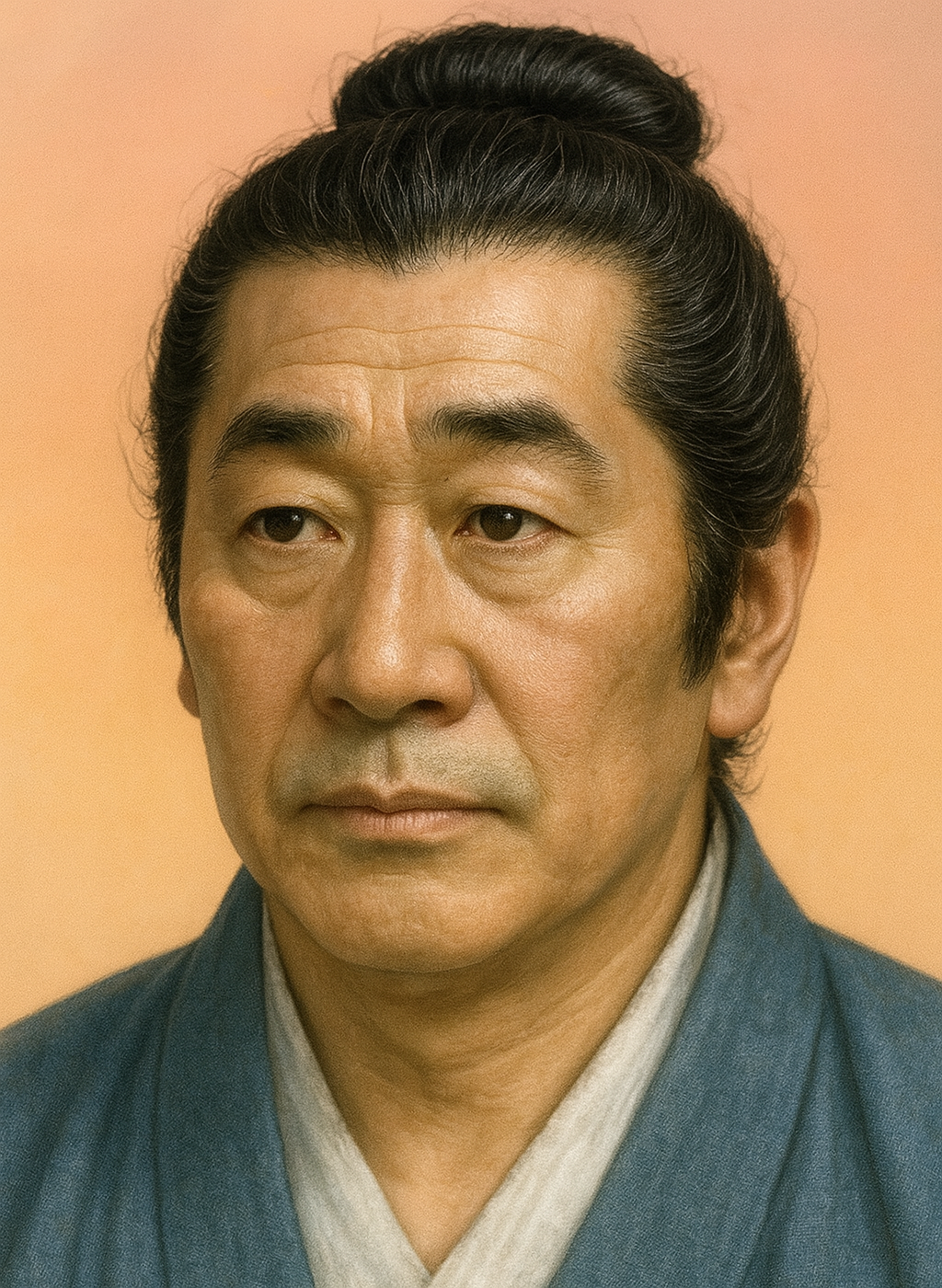

小田成治

小田成治は、享徳の乱で父を失い幼くして家督を継承。古河公方への忠誠を貫き、後に扇谷上杉家と結ぶなど、激動の時代を生き抜いた。晩年には息子たちの内紛で苦悩した。

報告書:常陸小田氏第十三代当主・小田成治の生涯と時代背景

序章:享徳の乱と小田成治―戦国関東の幕開けを生きた武将

本報告書は、15世紀後半から16世紀初頭にかけて、常陸国(現在の茨城県)南部に広大な勢力を有した名門・小田氏の第十三代当主、小田成治(おだ しげはる)の生涯を、同時代の関東地方における政治的・軍事的動乱と密接に関連付けながら、詳細かつ徹底的に解明することを目的とする。

まず、極めて重要な点として、本報告書の主題である小田成治は、後世において「戦国最弱」の武将として、また「常陸の不死鳥」の異名で知られる第十五代当主・小田氏治(おだ うじはる)とは全くの別人であることを明確に指摘しておきたい 1 。成治は、氏治の祖父にあたる人物であり、彼の治世は、小田氏が戦国乱世の荒波に本格的に飲み込まれていく過程を理解する上で、不可欠な前提となる時代である。

小田成治が生きた15世紀後半は、日本史における大きな転換期であった。中央では応仁・文明の乱(1467-1477年)が室町幕府の権威を根底から揺るがし、地方では各地の武士が自立を強め、実力主義の世が到来しつつあった。特に関東地方においては、この動きがより早期かつ大規模に顕在化した。享徳3年(1454年)、第五代鎌倉公方・足利成氏(あしかが しげうじ)が、自らを補佐する関東管領・上杉憲忠を謀殺した事件に端を発し、「享徳の乱」と呼ばれる未曾有の大乱が勃発した 3 。この戦乱は、単なる公方と管領の対立に留まらず、幕府と鎌倉府、そして関東に割拠する全ての国衆を巻き込み、約30年にもわたって関東全域を焦土と化したのである 5 。

この享徳の乱こそ、関東における実質的な戦国時代の幕開けであった。旧来の公方―管領体制という中世的秩序は崩壊し、国衆は自らの存亡をかけて、離合集散を繰り返しながら新たな秩序を模索せざるを得なくなった。小田成治の生涯は、まさにこの激動の時代そのものを体現している。彼の選択、苦悩、そして悲劇は、単なる一地方領主の伝記に留まらない。それは、中世から戦国へと移行する時代の狭間で、一個の武家がいかにして生き残りを図ったかを示す、貴重な歴史的ケーススタディなのである。

第一部:常陸の名門・小田氏の系譜と政治的基盤

小田成治の行動原理と、彼が背負った歴史的背景を理解するためには、まず小田氏そのものの出自と、彼らが築き上げた政治的・軍事的基盤について深く掘り下げる必要がある。

小田氏の出自と家格

小田氏は、鎌倉幕府の創設に多大な功績を挙げた有力御家人・八田知家(はった ともいえ)をその祖とする、関東でも屈指の名門武家であった 6 。八田知家は源頼朝の信任が極めて厚く、初代の常陸守護に任じられた人物であり、鎌倉幕府の最高意思決定機関である「十三人の合議制」の一員にも名を連ねている 8 。その子孫である小田氏は、鎌倉時代を通じて常陸国に深く根を張り、南北朝時代には南朝方の拠点として、北畠親房が『神皇正統記』を執筆した場所としても知られている 8 。

このような輝かしい家系の歴史は、戦国時代においても小田氏にとって重要な意味を持っていた。単なる自負心の問題ではなく、それは外交や同盟、領土支配の正当性を主張する上での強力な「政治的資産」であった。関東の諸大名の中でも「関東八屋形」の一つに数えられるほどの高い家格は、小田氏に他の新興勢力にはない権威を与えていたのである 1 。

本拠地・小田城の重要性

小田氏の権威と実力を象徴するのが、本拠地である小田城(現在の茨城県つくば市小田)である 11 。この城は、鎌倉時代から安土桃山時代に至るまでの約400年間にわたり、一度も本拠地を移すことなく小田氏歴代当主の居城であり続けた 2 。この事実は、小田氏にとってこの地がいかに重要であったかを物語っている。

近年の発掘調査によれば、小田城は単なる防衛拠点としての「城」ではなく、政治・文化の中心としての「館」の性格を色濃く持っていたことが判明している 12 。本丸内部の建物配置や庭園の様式には、京都の足利将軍家の御所や管領邸との類似性が見られ、これは小田氏が自らの家格を強く意識し、それを具現化しようとしていた物証と言える 9 。小田城は、常陸南部における政治、軍事、そして経済の中心地であり、この城を維持することこそが、小田氏の存立基盤そのものであった。

しかし、この「名門」としての出自と格式は、諸刃の剣でもあった。それは小田氏に権威をもたらす一方で、家の伝統や格式を維持しなければならないという、ある種の「呪縛」としても機能した。後の時代に台頭する後北条氏のような、旧来の権威に囚われない徹底した実力主義を貫くことが、名門であるがゆえに困難であった側面は否定できない。この権威と伝統という資産が、変化の激しい戦国乱世において、時に柔軟な戦略的判断を妨げる足枷となった可能性も視野に入れる必要がある。

第二部:享徳の乱の渦中へ―若き当主の誕生と古河公方への忠誠

小田成治の生涯は、関東の歴史を塗り替えた大乱「享徳の乱」と共に始まった。彼の幼少期と青年期は、この戦乱の動向と不可分に結びついている。

享徳の乱の勃発と関東の二分

享徳3年12月27日(1455年1月15日)、第五代鎌倉公方・足利成氏が、対立を深めていた関東管領・上杉憲忠を鎌倉の自邸に呼び寄せて謀殺するという衝撃的な事件が発生した 3 。これをきっかけに、成氏と、亡き憲忠の跡を継いだ上杉一門との間で全面戦争が勃発。室町幕府は成氏を「朝敵」と断じ、将軍・足利義政の異母兄である足利政知を新たな鎌倉公方として関東へ派遣した 14 。

しかし、成氏の勢力は根強く、政知は鎌倉に入ることができず伊豆の堀越に留まり「堀越公方」と称されることになる 16 。一方の成氏は、鎌倉を追われた後に下総国古河(現在の茨城県古河市)に本拠を移し、「古河公方」として関東の反上杉・反幕府勢力を結集した 18 。これにより関東は、古河公方・足利成氏を支持する「公方方」と、堀越公方・足利政知および山内・扇谷両上杉家を支持する「幕府・管領方」に二分された。両陣営の境界線は概ね利根川であり、関東の国衆は否応なくどちらかの陣営に属して、約30年にも及ぶ泥沼の戦いを繰り広げることとなったのである 5 。

父の戦死と成治の家督相続

この関東を二分する大乱において、常陸の小田氏は一貫して古河公方・足利成氏を支持した 5 。小田氏の本拠地である小田城が、古河公方の本拠地・古河城と地理的に近かったことに加え、より根源的な理由が存在した。それは、鎌倉府の時代から関東管領として強大な権力を保持してきた上杉氏の専制に対する、関東国衆の根強い反発である 5 。足利成氏は、そうした反上杉感情の受け皿となり、小山氏、結城氏、千葉氏といった多くの名門国衆が彼の旗の下に集った。小田氏の選択もまた、上杉氏の勢力拡大を抑え、自家の常陸における権益を確保するための、極めて戦略的な判断であった。

しかし、その選択は大きな犠牲を伴った。享徳4年(1455年)、乱の初期の戦闘において、成治の父である第十二代当主・小田朝久(おだ ともひさ)が戦死してしまう 22 。これにより、文安6年(1449年)生まれの成治は、わずか7歳という幼さで小田家の家督を継承することとなった 22 。当初は、祖父である小田持家(おだ もちいえ)が後見人として政務と軍事を代行し、幼い当主を支えたと記録されている 22 。

「成治」の名に込められた忠誠

成治が元服するにあたり、主君である古河公方・足利成氏から「成」の一字を与えられ、「成治」と名乗ったことは、彼の生涯を方向づける重要な出来事であった。当時、主君が家臣に自らの名の一字(偏諱)を与えることは、両者の間に強固な主従関係が存在することを内外に証明する、極めて重い政治的意味を持つ行為であった。古河公方の家臣団には、宇都宮成綱や小山成長など、同様に「成」の字を拝領した武将が数多く見られる 18 。小田成治もその一人であり、この名は、彼と小田家が古河公方陣営の有力な一員であることを示す、忠誠の証だったのである。

第三部:勢力図の変転―長享の乱と成治の政治的選択

約30年にわたって関東を疲弊させた享徳の乱は、文明14年(1482年)に「都鄙合体」と呼ばれる和睦によって一応の終結を見る 4 。しかし、関東に訪れた平和は束の間のものであり、すぐに新たな戦乱の時代が幕を開ける。この中で、小田成治は大きな政治的決断を迫られることになった。

享徳の乱の終結と新たな対立軸

享徳の乱の和睦は、古河公方と堀越公方の並立を認めるという、極めて妥協的なものであった。根本的な対立構造が解消されないまま迎えた平和は脆弱であり、乱の終結からわずか5年後の長享元年(1487年)、今度は関東管領を世襲してきた上杉氏の内部で深刻な対立が表面化する。本家筋である山内上杉家と、分家である扇谷上杉家との間で「長享の乱」が勃発したのである 22 。

この内紛により、関東の政治勢力図は劇的に変化した。かつての「古河公方方 対 幕府・管領方」という単純な二元論的対立は過去のものとなり、古河公方、山内上杉、扇谷上杉という三つの勢力を軸に、関東の国衆がそれぞれの利害に基づいて離合集散を繰り返す、より複雑で流動的な情勢へと移行した 25 。

成治の立場転換―扇谷上杉家への与力

この新たな政治状況の中で、小田成治は驚くべき政治的選択を行う。享徳の乱を通じて、父の代から約30年間にわたり敵対してきた上杉氏の一翼、扇谷上杉家方に与して活動を開始したのである 22 。これは、かつての主君である古河公方・足利成氏との主従関係を事実上清算し、新たな同盟関係を構築することを意味する、重大な戦略転換であった。

この立場転換の背景には、極めて冷静な情勢分析があったと考えられる。長きにわたる享徳の乱によって古河公方の権威と実力は相対的に低下し、もはやかつてのように関東の国衆を束ねる力は失われていた。一方で、上杉氏内部の抗争は激化の一途をたどり、関東の覇権を巡る争いの主軸となっていた。このような状況下で、旧来の主従関係に固執することは、小田家の存続にとって得策ではない。成治は、より現実的な選択として、当時勢力を伸長しつつあった扇谷上杉家と手を結ぶことで、自家の政治的・軍事的立場を確保しようとしたのであろう。

この決断は、小田成治が単なる忠義一辺倒の中世的武将ではなく、関東全体のパワーバランスを冷静に読み解き、自家の利益を最大化するために行動する、優れた政治感覚を持った「戦国領主」へと変貌を遂げていたことを明確に示している。

周辺勢力との関係変化

成治の立場転換は、常陸国内の勢力図にも直接的な影響を及ぼした。彼は長享の乱の最中においても、引き続き近隣の国衆である江戸氏や常陸大掾氏と激しい抗争を繰り広げている 22 。これらの戦いは、もはや単なる領土争いという側面だけではなく、長享の乱における山内上杉家と扇谷上杉家の代理戦争という性格を帯びていた可能性が極めて高い。小田氏が扇谷方についたことで、彼らと敵対する江戸氏や大掾氏は、必然的に山内上杉家との連携を深めることになる。こうして、関東中央の政争が常陸という一地方の国衆間の争いにまで投影され、地域の対立をより一層深刻化させていったのである。

第四部:治世後期の苦悩―一族の内紛と血の悲劇

長年にわたる戦乱を乗り越え、巧みな政治判断で家の舵取りを行ってきた小田成治であったが、その治世の後半期、彼は外部からの脅威以上に深刻な、内部からの危機に直面することになる。それは、自らの息子たちによる、家督を巡る血で血を洗う内紛であった。

家督を巡る内紛の勃発

史料によれば、成治の治世の終わり頃、彼の長男である小田治孝(おだ はるたか)と、次男の小田顕家(おだ あきいえ)との間で、次期当主の座を巡る深刻な内紛が勃発した 22 。この争いは単なる兄弟間の不和に留まらず、家臣団を二分し、小田家そのものを分裂させるほどの激しいものであった。

この内紛がなぜ、そしてどのようにして起こったのか、その詳細を伝える史料は乏しい。しかし、この争いの背景には、当時の関東の政治情勢が深く関わっていたと推測することは可能である。単なる個人的な対立ではなく、それぞれを支持する家臣団の派閥争いや、外部勢力の介入が、事態を破局へと導いたと考えられる。

内紛の背景と悲劇的結末

この内紛の構造を解き明かす鍵は、次男・顕家の名にある。彼の名「顕家(あきいえ)」に含まれる「顕(あき)」の字は、当時、山内上杉家の当主であった上杉顕定(うえすぎ あきさだ)をはじめ、同家が歴代当主や有力な家臣に与えてきた通字(一族で代々用いられる特定の漢字)であった。一方で、父である成治は、前述の通り扇谷上杉家に与していた。つまり、山内上杉家と扇谷上杉家は、長享の乱において敵対関係にあったのである。

この事実から導き出される仮説は、極めて示唆に富んでいる。次男・顕家は、父・成治とは敵対する山内上杉家の支援、あるいは影響下にあった可能性が非常に高い。一方で、長男・治孝は、父と共に扇谷上杉家方の立場にあったと考えられる。もしこの仮説が正しければ、小田家の内紛は、単なる家督争いではなく、関東の覇権を争う山内・扇谷両上杉家の代理戦争そのものであったということになる。外部の対立構造が小田家内部に持ち込まれた結果、兄弟間の争いは凄惨を極め、ついには治孝と顕家の両者が共に命を落とすという、小田家にとって最悪の結末を迎えたのである 22 。

一人の領主として、そして一人の父親として、成治が味わった絶望は計り知れない。彼は、長年にわたる統治の末に、自らの血を分けた息子たちを二人同時に失い、小田家の正統な血筋による後継者を完全に喪失するという、断絶の危機に瀕したのである。この悲劇は、多くの戦国大名が経験した「家」の存続の困難さを象徴する、典型的な事例と言えよう。

第五部:後継者・小田政治の謎―実子か、養子か

二人の息子を内紛で失い、家督継承者が不在となった小田家は、存亡の岐路に立たされた。この未曾有の危機を乗り越えるため、小田成治は「小田政治(おだ まさはる)」という人物を後継者として立てた。しかし、この政治の出自を巡っては、複数の説が入り乱れており、小田氏の歴史における大きな謎の一つとなっている。

後継者問題と諸説の比較検討

小田政治の出自に関する情報の混乱と錯綜は、単なる記録の不備とは考えにくい。むしろ、それは当時の小田家が直面していた後継者問題の深刻さと、その解決策が極めて政治的で、かつ物議を醸すものであったことを物語っている。主要な説を比較検討すると、それぞれの背景にある政治的意図が浮かび上がってくる。

- 実子説: 江戸時代に小田氏の旧領で編纂された『小田事蹟』や、幕府が編纂した『系図纂要』では、政治を成治の三男としている 28 。これは、小田家の家系を内部で完結させ、その正統性を主張する意図が働いた可能性が高い。後世から見た場合、最も穏当で波風の立たない記述である。

- 堀越公方養子説: 一部の系図や伝承に見られる説で、政治は堀越公方・足利政知(あしかが まさとも)の実子であるとする 22 。足利政知は、享徳の乱において古河公方・足利成氏の宿敵として幕府から派遣された人物である 14 。もしこの説が事実であれば、小田氏がかつての敵対陣営の筆頭から養子を迎えたことになり、その政治的立場を根底から覆す、極めて重大な出来事であったことを意味する。内紛で弱体化した小田氏が、新たな後ろ盾を求めて政敵と手を結んだのか、あるいは強大な勢力に屈服した結果なのか、様々な解釈が可能となる。

- その他諸説: 幕末期に編纂された地誌『新編常陸国誌』などでは、室町幕府の将軍・足利義澄や足利義稙の子とする説も併記されているが、いずれも根拠となる同時代の一次史料に乏しく、信憑性は低いと見なされている 28 。

これらの諸説を以下の表に整理する。

|

史料・説 |

政治の出自に関する記述 |

史料の性格と信憑性に関する考察 |

政治的含意 |

|

実子説 (『小田事蹟』『系図纂要』) |

小田成治の三男 28 |

江戸期に小田氏旧領や幕府によって編纂。小田家の家系を内部で完結させ、正統性を主張する意図があった可能性がある。 |

小田家内部の継承であり、外部勢力の介入はない。最も波風の立たないシナリオ。 |

|

堀越公方養子説 (一部系図) |

堀越公方・足利政知の子 22 |

根拠となる同時代史料は確認されていないが、政治的に最もインパクトが大きい説。政知は古河公方の敵対者 14 。 |

敵対陣営からの養子。内紛後の弱体化した小田氏が、新たな後ろ盾を求めたか、あるいは強大な勢力に屈服した結果の可能性。関東の政治秩序の再編を象徴する出来事となりうる。 |

|

将軍家養子説 (『新編常陸国誌』等) |

将軍・足利義澄または義稙の子 28 |

幕末期の地誌であり、諸説を併記している。伝承の域を出ない可能性が高い。 |

堀越公方説と同様、小田氏が中央の権威と結びつこうとしたことを示すが、根拠はより薄弱。 |

真実が何であったにせよ、重要なのは「出自が疑われる当主」が立ったという事実そのものである。もし政治が実子であったなら、これほど多様で政治的な憶測を呼ぶ説が後世まで残ることは考えにくい。この情報の錯綜自体が、政治の家督継承が平穏無事ではなかったこと、そしてその正統性が当時の人々から必ずしも盤石なものとは見なされていなかったことを示唆している。この不安定な継承は、その後の小田家の立場を脆弱なものとし、戦国乱世をさらに厳しく戦い抜かなければならない次代への、重い負の遺産となったのである。

終章:小田成治の歴史的評価

小田成治は、永正11年(1514年)にその波乱の生涯を閉じた 22 。彼の人生は、関東地方が中世の枠組みを脱し、戦国という新たな時代へと移行する、最も混沌とした過渡期と完全に重なっている。彼の生涯を総括することは、戦国黎明期の関東における地方領主の実像を浮き彫りにすることに他ならない。

成治の治世は、享徳の乱という未曾有の大乱の中で始まった。彼は父を戦で失い、幼くして家督を継ぐという逆境にありながら、祖父の後見のもと、一貫して古河公方方として戦い抜いた。これは、関東の国衆としての意地と、上杉氏の専制に対抗するという明確な戦略的意図に基づいた行動であった。

続く長享の乱においては、さらに高度な政治判断能力を発揮する。旧来の主君であった古河公方との関係性に見切りをつけ、かつての敵であった扇谷上杉家と手を結ぶという大胆な戦略転換を行った。これは、変化する勢力図の中で自家の存続と利益を確保するための、極めて現実的な選択であり、彼が時代の変化に対応できる優れた適応能力を持っていたことを示している。成治の最大の功績は、この二つの大乱と、絶え間なく続く周辺勢力との抗争の中で、約半世紀にわたり常陸南部における領地と、名門小田氏の家名を維持し続けた点にある。

しかし、その治世は輝かしい側面ばかりではなかった。晩年、彼は自らの息子たちが家督を巡って相争い、共に命を落とすという最大の悲劇に見舞われた。この血を分けた者同士の争いは、彼の築き上げてきたものを根底から揺るがし、家の存続を、出自すら定かではない後継者・小田政治に託さざるを得ないという状況を招いた。

この事実は、小田成治の時代が、後の小田氏治の時代に繋がる重要な過渡期であったことを示している。成治が直面した、外部勢力との絶え間ない抗争と、内部の継承問題という二重の苦難は、小田家の国力が徐々に、しかし確実に消耗していく過程そのものであった。彼が残した不安定な家督継承は、孫の氏治の代に佐竹氏や後北条氏といった強大な勢力と渡り合っていく上で、大きなハンディキャップとなったことは想像に難くない。

結論として、小田成治は、戦国黎明期の関東において、旧来の権威と新たな実力主義が激しく交錯する中で、家の存続のために奮闘した、有能かつ苦悩多き領主として評価されるべきである。彼は決して歴史の主役ではなかったかもしれない。しかし、彼の生涯は、時代の大きなうねりに翻弄されながらも、必死に自らの足で立とうとした一人の武将の姿を、そして戦国という時代の非情さと複雑さを、我々に雄弁に伝えているのである。

引用文献

- 小田氏治 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8F%E7%94%B0%E6%B0%8F%E6%B2%BB

- 【BS11】偉人・敗北からの教訓 第101回「小田氏治・乱世に挑んだ常陸の不死鳥」 2025年7月26日放送分見逃し配信 - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=VLAQeW3TA-g

- 享徳の乱 - 一万人の戦国武将 https://sengoku.hmkikaku.com/dekigoto/16sagami/14541227kyoutokunoran.html

- 享徳の乱 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%AB%E5%BE%B3%E3%81%AE%E4%B9%B1

- 享徳の乱(房顕の時代) - 箕輪城と上州戦国史 https://minowa1059.wiki.fc2.com/wiki/%E4%BA%AB%E5%BE%B3%E3%81%AE%E4%B9%B1%EF%BC%88%E6%88%BF%E9%A1%95%E3%81%AE%E6%99%82%E4%BB%A3%EF%BC%89

- 纂を行った。地誌や歴史書の記述には、基礎史料として古 https://rikkyo.repo.nii.ac.jp/record/1447/files/AN0009972X_58-02_04.pdf

- 【論稿】鎌倉期常陸小田氏についての一考察 - Henkipedia https://historyofjapan-henki.hateblo.jp/entry/2021/02/08/170000

- 小田城跡歴史ひろば案内所 - つくば市 https://www.city.tsukuba.lg.jp/material/files/group/156/oda.pdf

- 【小田城 解説】中世の"館"から戦国城郭のすべてが見られる茨城の名城!ここだけでしか見られない国指定史跡!! - YouTube https://m.youtube.com/watch?v=0b9QXR7VRdg&t=0s

- 小田城 ~常陸の不死鳥の居城 - 城なび https://www.shiro-nav.com/castles/odajo

- 小田氏 - 関東鉄道 https://kantetsu.co.jp/img/pocket/pdf/vol25-odajo.pdf

- 中世のつくばで活躍した小田氏 小田城の移り変わりと生活の様子 https://www.city.tsukuba.lg.jp/material/files/group/156/odajou.pdf

- 古城の歴史 小田城 https://takayama.tonosama.jp/html/oda.html

- 足利政知 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B6%B3%E5%88%A9%E6%94%BF%E7%9F%A5

- 【堀越公方】 - ADEAC https://adeac.jp/lib-city-tama/text-list/d100010/ht050930

- 伝堀越御所跡 | 伊豆の国市観光協会 https://izunotabi.com/sightseeing/goshoato/

- 「足利政知」幕府の傀儡でしかなかった堀越公方の野望とは | 戦国ヒストリー https://sengoku-his.com/440

- 足利成氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B6%B3%E5%88%A9%E6%88%90%E6%B0%8F

- 古河公方 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%A4%E6%B2%B3%E5%85%AC%E6%96%B9

- コラム(古河公方関連) - 古河史楽会 http://koga-shigakukai.com/column/column_kubou/kubou-03.html

- 武家家伝_信太氏 http://www2.harimaya.com/sengoku/html/h_sida.html

- 小田成治 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8F%E7%94%B0%E6%88%90%E6%B2%BB

- 古河公方・足利成氏 |昔の出来事(8) | 菅田山 光得寺 https://koutokuji.ashikaga.org/%E5%8F%A4%E6%B2%B3%E5%85%AC%E6%96%B9%E3%83%BB%E8%B6%B3%E5%88%A9%E6%88%90%E6%B0%8F%E3%80%80%E8%B6%B3%E5%88%A9%E3%81%AE%E6%98%94-8/

- 【第1回】群雄割拠の幕開け/戦国時代は関東から始まった!(1438~1505年) https://www.kashikiri-onsen.com/kantou/gunma/sarugakyou/sengokushi/commentary01.html

- 太田窪と岩槻城 - さいたま市 https://www.city.saitama.lg.jp/004/005/006/013/002/p078002_d/fil/daitakuboto-chuhenn-jou.pdf

- 【鎌倉府】鎌倉府の政治組織はどのようなものであったのか?〔パート1〕|Nao@フォロバ100 https://note.com/nao_1216_/n/n7ea3acbf2f74

- 大掾氏とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E5%A4%A7%E6%8E%BE%E6%B0%8F

- 武家家伝_小田氏 - harimaya.com http://www2.harimaya.com/sengoku/html/f_oda.html