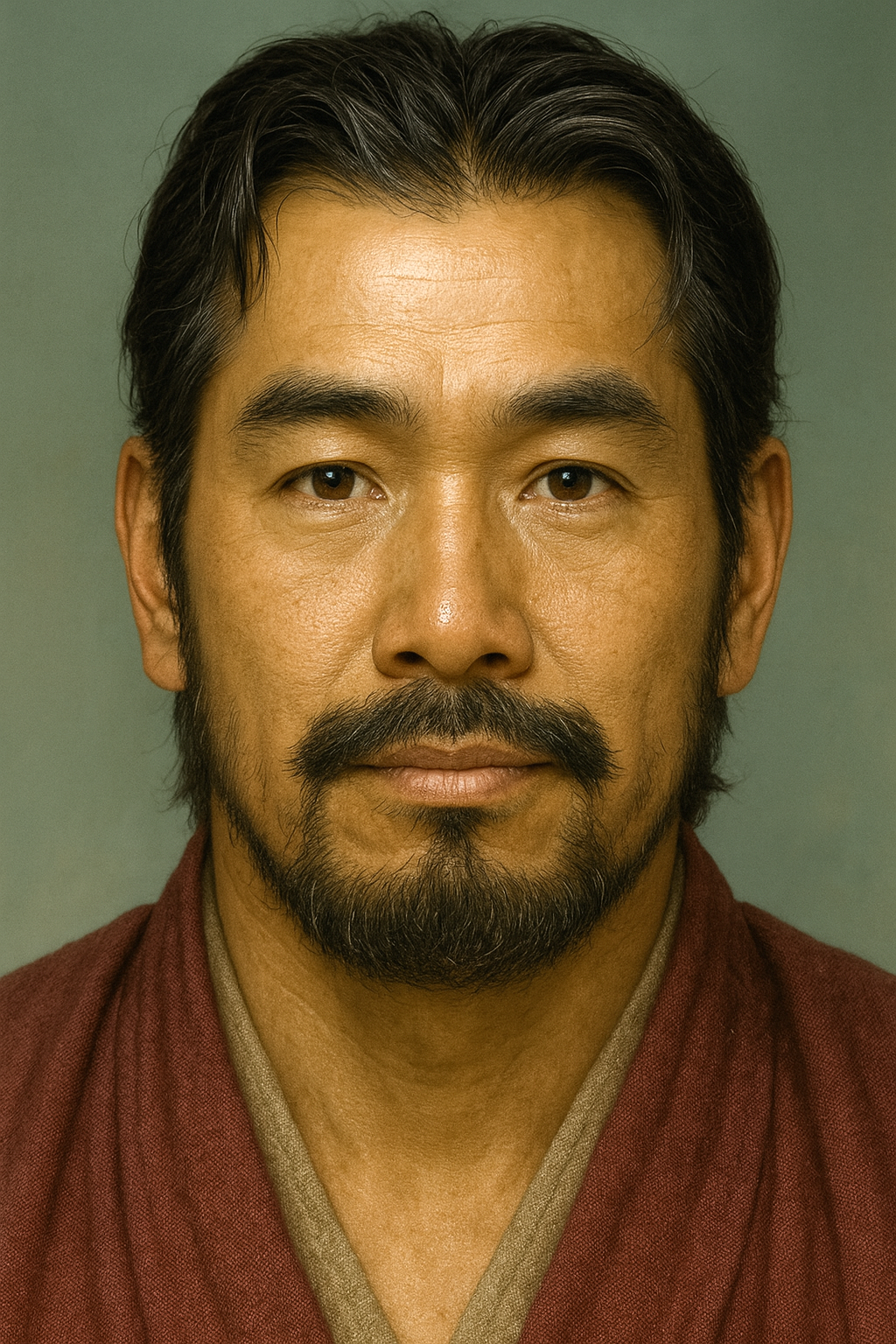

小笠原貞朝

小笠原貞朝は信濃守護として、分裂した一族と周辺勢力に囲まれながら、林城・深志城を築き領国経営を強化。武家礼法の継承者でもあり、次男を後継者に据え、小笠原氏の存続に尽力した。

信濃守護 小笠原貞朝 - 分裂と統合の狭間で生きた武将の実像

序章:戦国乱世の信濃と小笠原氏

応仁元年(1467年)に始まった応仁の乱は、十年以上にわたって京の都を焦土と化し、室町幕府の権威を根底から揺るがした。この乱を境に、日本各地では守護の権威が失墜し、実力を持つ者が領国を支配する「下剋上」の風潮が蔓延、世は戦国乱世へと突入する。

中でも信濃国(現在の長野県)は、一国を統一する強力な戦国大名がすぐには現れず、極めて複雑な政治情勢を呈していた。名目上の最高権力者である守護・小笠原氏、北信濃に強大な勢力を誇る村上氏、そして諏訪大社の権威を背景に南信に割拠する諏訪氏といった有力な国人領主たちが、互いに牽制し合い、一進一退の攻防を繰り広げていたのである 1 。

本報告書は、このような分裂と抗争が常態化した信濃国において、府中小笠原氏の当主として、また信濃守護として、一族の存亡をその双肩に担った武将、小笠原貞朝(おがさわら さだとも、1461年 - 1515年)の生涯に光を当てるものである。彼の名は、しばしば林城や深志城(後の松本城)の築城主として語られるが、その功績は単なる城主や名目上の守護という枠に収まるものではない。

本報告では、貞朝が生きた時代背景、すなわち小笠原一族が抱えた深刻な内部分裂の構造を解き明かし、その上で彼の具体的な生涯を、周辺勢力との角逐、領国経営の巧みさ、そして武家文化の継承者としての側面に至るまで、多角的な視点から徹底的に掘り下げていく。これにより、彼が戦国時代初期の地方権力者としていかなる課題に直面し、それにいかにして対処したのか、そして次代に何を残したのかを明らかにする。分裂する名門の存続をかけ、武と文の両面で奮闘した一人の武将の実像に迫ること、それが本報告書の目的である。

第一部:分裂する名門 - 貞朝に至る小笠原氏の内訌

小笠原貞朝の行動原理と彼が置かれた状況を深く理解するためには、彼が家督を継承する以前から続いていた、小笠原一族の深刻かつ構造的な内部分裂の歴史を避けて通ることはできない。この根深い対立こそが、貞朝の生涯を通じての課題であり、彼の政策決定における重要な背景となっていた。

第一章:嘉吉の内訌と三家分立の宿痾

小笠原氏の分裂を決定づけたのは、室町時代中期の嘉吉年間(1441年 - 1444年)に発生した家督相続を巡る内紛、いわゆる「嘉吉の内訌」である。信濃守護として一族の最盛期を築いた小笠原政康が嘉吉2年(1442年)に没すると、その遺言により惣領職は子の宗康に継承された。しかし、これに本流の家督を主張する政康の甥・持長が強く反発。両者の対立は武力衝突に発展し、ついに持長が宗康を討ち果たすという悲劇に至った 4 。

この事件は、清和源氏の名門として信濃に君臨してきた小笠原氏に、修復困難な亀裂を生じさせた。幕府の裁定は二転三転し、一族は互いに不信と憎悪を募らせ、結果として信濃国内に三つの家系が鼎立し、相争うという宿痾を抱えることになったのである 2 。

-

府中小笠原氏(深志小笠原氏)

持長を祖とし、その子・清宗、孫・長朝、そして本報告の主題である貞朝へと続く家系である。信濃国の府中(現在の松本市)に拠点を置き、当初は平地の居館である井川館、後に戦乱の激化に伴い山城の林城を本拠とした 4。信濃守護の職を保持し、名目上は小笠原氏の惣領家であったが、その権力は松本盆地周辺に限定されていた。 -

松尾小笠原氏

政康の子で、宗康の弟にあたる光康が伊那郡の松尾城(現在の飯田市)に拠点を置いたことに始まる家系。伊那地方に強固な地盤を築き、府中小笠原氏の権威に公然と挑戦する最大のライバル勢力であった 4。 -

鈴岡小笠原氏

嘉吉の内訌で非業の死を遂げた宗康の子・政秀が、叔父の光康に庇護された後、伊那の鈴岡城(現在の飯田市)に拠って再起した家系である 4。府中小笠原氏と連携することもあれば、松尾小笠原氏と争うこともあり、信濃の政治情勢に応じて複雑な立ち回りを見せた。

貞朝が家督を継ぐ直前の時代、父・長朝は鈴岡家の政秀と激しく争った。政秀は府中に攻め込み、一時は長朝を追い払うほどの勢いを見せたが、最終的には長朝を自らの養子に迎えるという奇策によって和睦を図るなど、両家の関係はまさに一進一退の攻防を繰り返していた 4 。このような状況下で貞朝が継承した「信濃守護」という地位は、常に一族内の敵対勢力によって脅かされる、極めて不安定なものであった。

第二章:周辺勢力との相克 - 信濃の地政学

小笠原氏の内部対立は、単なる一族内の権力闘争にとどまらず、信濃国全体の地政学的な勢力図と密接に絡み合っていた。特に、南信濃の宗教的・軍事的な一大勢力であった諏訪大社との関係は、三家の力関係を左右する重要な要素であった。

諏訪大社は古くから上社と下社に分かれ、それぞれが独自の勢力圏を持ち、時には対立することもあった。この諏訪社の内紛に、小笠原氏の各家が介入し、自派に有利な状況を作り出そうとしたのである。具体的には、貞朝の府中小笠原氏は諏訪下社と連携し、対する松尾小笠原氏は諏訪上社と手を結ぶという構図が形成されていた 6 。

この関係性は、小笠原氏の内訌が、諏訪社を舞台とした代理戦争の様相を呈していたことを示している。府中小笠原氏と松尾小笠原氏は、単独では相手を完全に屈服させることが困難であったため、信濃のもう一つの有力者である諏訪氏を味方につけることで、軍事的・政治的な優位を確保しようとした。したがって、貞朝が後に行う松尾家との和睦交渉なども、常に諏訪上社・下社の動向という外部要因を考慮に入れながら進められた、複雑な外交戦略の一環であったと見ることができる。

一方で、北信濃には、守護である小笠原氏の権威に必ずしも服さない、独立した大勢力として村上氏が君臨していた 1 。村上氏は葛尾城(現在の坂城町)を本拠とし、鎌倉時代以来の強大な国人領主として、小笠原氏の信濃支配における潜在的な障壁であり続けた 11 。貞朝の時代に、府中小笠原氏と村上氏との間で大規模な軍事衝突が起きたという記録は多くない。しかし、北信に睨みを利かせる村上氏の存在は、貞朝が領国経営や軍事行動を展開する上で、常に念頭に置かねばならない重圧であったことは想像に難くない。

表1:信濃小笠原氏 三家関係図

|

家系 |

祖 |

主要人物 |

本拠地 |

連携勢力 |

備考 |

|

|

府中小笠原氏 |

小笠原持長 |

清宗 → 長朝 → 貞朝 |

井川館、林城(松本市) |

諏訪下社 |

信濃守護職を世襲。貞朝の系統。 |

|

|

松尾小笠原氏 |

小笠原光康 |

家長 → 定基 → 貞忠 |

松尾城(飯田市) |

諏訪上社 |

府中小笠原氏の最大のライバル。 |

|

|

鈴岡小笠原氏 |

小笠原宗康 |

政秀 → 長貞 |

鈴岡城(飯田市) |

- |

当初は松尾家と、後に府中家と関係を持つ。政秀の代に勢力を拡大するも、暗殺により衰退。 |

|

|

注:上記の連携勢力は基本的な構図であり、時代によって変化する。貞朝は娘を松尾家の貞忠に嫁がせ、婚姻による和睦を図っている 11 。 |

|

|

|

|

|

|

第二部:武と文の継承者 - 小笠原貞朝の生涯

分裂した名門という重い宿命を背負い、戦国の動乱期に生きた小笠原貞朝。彼は、内外の困難に立ち向かうため、武将として、そして文化の継承者として、その生涯を通じて多岐にわたる活動を展開した。ここでは、彼の具体的な生涯と業績を時系列に沿って詳述し、彼が次代へと繋いだ遺産を明らかにする。

表2:小笠原貞朝 年表

|

年号 |

西暦 |

年齢 |

主要な出来事 |

出典 |

|

寛正2年 |

1461年 |

1歳 |

9月18日、小笠原長朝の子として生誕。幼名は豊松丸。 |

13 |

|

文明年間 |

1469-87年 |

9-27歳 |

在京し、室町幕府9代将軍・足利義尚の弓馬師範を務める。 |

13 |

|

文明17年 |

1485年 |

25歳 |

父・長朝より弓馬兵法の秘伝を授かる。 |

14 |

|

文亀元年 |

1501年 |

41歳 |

父の死により家督を継承。尾張守護・斯波義寛の要請で遠江へ出兵し、今川氏親と交戦。 |

13 |

|

永正元年 |

1504年 |

44歳 |

家臣の島立貞永に命じ、深志城(後の松本城)を築城させる。 |

3 |

|

永正6年頃 |

1507年頃 |

47歳 |

娘を宿敵である松尾小笠原家の貞忠に嫁がせ、和睦を図る。 |

11 |

|

永正9年 |

1512年 |

52歳 |

次男・長棟に自ら師範となり、小笠原流の弓馬礼法を伝授する。 |

11 |

|

時期不詳 |

- |

- |

長男・長高を廃嫡し、次男・長棟を後継者と定める。 |

11 |

|

永正12年 |

1515年 |

55歳 |

6月3日、死去。享年55。法名は固山宗堅。 |

3 |

第一章:京での経験と家督継承

小笠原貞朝の人物像を形成する上で、若き日の京都での経験は極めて重要であった。彼は文明年間に京にあり、室町幕府9代将軍・足利義尚の弓馬師範という大役を務めた 13 。これは、小笠原家が武家の礼法・弓馬術の宗家として、中央の幕府からもその権威を認められていたことの証左である。貞朝は、この経験を通じて、単なる信濃の一地方領主ではない、幕府の秩序に連なる「信濃守護」としての自覚と、小笠原流の正統な継承者としての矜持を育んだと考えられる。

文亀元年(1501年)、父・長朝の死を受けて家督を継承した貞朝は、直ちにその力量を試されることになる 13 。尾張守護であった斯波義寛からの要請に応じ、遠江国二俣(現在の静岡県浜松市)へ出兵し、駿河・遠江に勢力を拡大しつつあった今川氏親と干戈を交えたのである 11 。

この家督継承直後の軍事行動は、彼のキャリアの出発点を示す上で示唆に富んでいる。第一に、彼の最初の大きな軍事行動が、信濃国内のライバルとの戦いではなく、他国の守護からの要請に基づく公的な出兵であった点である。これは、貞朝が、弱体化しつつも未だ機能していた室町幕府の守護体制という、より大きな政治的枠組みの中で行動していたことを物語っている。自国の領土拡大のみを追求する戦国大名というよりは、幕府から任じられた「信濃守護」としての公的な役割を果たそうとする意識が、この時点ではまだ強く働いていたことが窺える。この遠征の際、幕府(斯波氏)の意向で、長年の宿敵であった松尾家の小笠原定基と一時的な和睦を結んでいることも、彼の行動が個人的な利害を超えた、公的な文脈の中にあったことを裏付けている 11 。

第二章:信濃守護としての領国経営 - 権力基盤の確立

信濃に帰国した貞朝は、分裂した一族と周辺の有力国人に囲まれた厳しい環境の中で、自らの権力基盤を確立すべく、精力的に領国経営に取り組んだ。その中核をなすのが、拠点の整備と強化であった。

それまで小笠原氏の居館は、松本盆地内の平地に位置する井川館であった 7 。しかし、戦乱が激化する時代にあって、平地の館では防御面に大きな不安があった。そこで貞朝は、より防御能力に優れた山城である林城(現在の松本市)を本格的な本拠地として整備・強化した 16 。林城は、金華山に築かれた規模の大きい「大城」と、福山に築かれた「小城」の二つの城郭からなる複合城塞であり、谷を挟んで馬蹄形に配置することで、谷に侵入した敵を両側から挟撃できる、極めて堅固な構造を持っていた 16 。この拠点移転は、戦国の世を生き抜くための現実的な判断であった。

そして、貞朝の領国経営における最大の功績として挙げられるのが、永正元年(1504年)に行った深志城(後の国宝・松本城)の築城である 3 。彼は、家臣の島立貞永(通称は右近)に命じ、松本盆地のほぼ中央に位置する湿地帯に、新たな城を築かせた 3 。この事業は、単なる支城の建設にとどまらない、小笠原氏の支配戦略における画期的な転換を示すものであった。

山城である林城が、有事の際の防衛・籠城拠点であるのに対し、平城である深志城は、政治と経済の中心地としての機能を担うことを意図して築かれた。交通の要衝に位置し、広大な松本平野という経済基盤を直接管理・支配する上で、深志城は林城よりも遥かに優位性があった 16 。これは、有事の「防衛拠点(林城)」と平時の「統治拠点(深志城)」という役割分担を明確にする、高度な戦略思想の表れである。守護から戦国大名へと脱皮していく過渡期にあった小笠原氏にとって、深志城の存在は、領域全体を面的に支配するための不可欠な装置であった。貞朝はこの城の城代として島立右近を置き、自身は林城の館に住んだと伝えられている 3 。この先見の明のある投資が、後の松本城下町の繁栄の礎を築いたことは言うまでもない 24 。

また、貞朝はこうした拠点整備と並行して、松本平における支配権の確立にも努めた。近隣の豪族であった山家光家を滅ぼしたという伝承は、父・長朝の代から続く、筑摩郡・安曇郡における在地勢力との闘争の一環であり、貞朝が武力をもって着実に地盤を固めていったことを示している 26 。

第三章:後継者問題 - 一族の未来を賭けた決断

安定した領国経営には、強力な後継者の存在が不可欠である。貞朝は、一族の未来を賭けて、極めて重大な決断を下す。それは、嫡男であった小笠原長高の廃嫡と、次男・小笠原長棟の後継者指名であった 11 。

この後継者交代の背景には、単なる親子の情愛や個人の資質の問題を超えた、信濃の地政学を反映した高度な政治的判断があった可能性が指摘されている。史料によれば、長高の母は甲斐武田氏の娘、一方の長棟の母は信濃の有力国人である海野氏の娘であったと伝えられている 11 。

当時の信濃において、隣国・甲斐の武田氏は、将来的に信濃へ侵攻してくる可能性を秘めた潜在的な脅威であった。その武田氏の血を引く長高を当主に据えることは、将来、武田氏による家督介入の口実を与えかねないという大きなリスクを伴う。一方で、信濃土着の有力氏族である海野氏の血を引く長棟を後継者とすることは、信濃国内の国人衆との連携を強化し、足場を固める上で極めて有利に働く。

このことから、貞朝の決断は、外部勢力(武田)との関係性よりも、内部(信濃国人)との協調を優先するという、一族の存続をかけた戦略的な選択であったと推論できる。彼は、永正9年(1512年)、自らが師範となって長棟に小笠原流の弓馬礼法を正式に伝授した 11 。これは、長棟こそが武と文の両面において小笠原家の正統な後継者であることを、一族内外に強く宣言する儀式であった。

この決断は、小笠原家に二つの異なる未来をもたらした。廃嫡された長高は、信濃を去って尾張、三河を経て、最終的に遠江で今川氏に仕官し、難攻不落の名城・高天神城を拠点とする高天神小笠原氏の祖となった 11 。一方、家督を継いだ長棟は、父・貞朝が築いた基盤の上に立ち、天文3年(1534年)には宿敵であった松尾小笠原氏を屈服させ、分裂していた一族の一時的な統一を成し遂げることになるのである 1 。貞朝の一つの決断が、その後の小笠原氏の歴史を大きく左右したことは間違いない。

第三部:文化人としての貞朝 - 小笠原流の担い手

小笠原貞朝は、戦乱の世に生きた有能な武将であったと同時に、小笠原家に伝わる武家文化の正統な継承者でもあった。彼が残した業績は、軍事や政治の領域にとどまらない。武士としての精神性や行動規範を体系化した文化人としての側面を理解することなくして、その人物像を正しく捉えることはできない。彼はまさに、小笠原氏が持つ「武」と「文」の二面性を体現した人物であった。

第一章:武家故実の集大成『和礼儀統要約集』

貞朝の文化人としての側面を最も象徴するのが、彼が自ら著した『和礼儀統要約集』の存在である 11 。この著作は、彼が小笠原流の単なる実践者であっただけでなく、その膨大な知識を体系化し、理論として後世に伝えようとした、優れた知性の持ち主であったことを証明している。

小笠原流とは、一般に堅苦しい礼儀作法として認識されがちだが、その本質は遥かに奥深い。それは、弓術や馬術といった武芸から、日常生活における立ち居振る舞い、食事の作法、衣服の着脱に至るまで、武士としての心構えと行動規範の全てを網羅した、総合的な人間形成の道であった 31 。そして、その教えの根底に流れているのは、「礼とは他人への心遣いである」という思想であり、形式の奥にある他者への思いやりや、いたわりの精神を最も重視した 34 。

貞朝が、下剋上が横行し、旧来の権威や秩序が崩壊しつつあった戦国乱世の只中にあって、なぜこのような「礼」の書を著したのか。その背景を考察することは極めて重要である。武力のみが支配する時代にあって、彼は武士社会の秩序と精神性を「礼」によって再確認し、維持しようとしたのではないだろうか。武力だけでは組織や社会は成り立たない。主君と家臣、あるいは武士同士の関係性を律する共通の規範、すなわち礼法を明文化し、共有することこそが、崩壊しつつある武家社会を内側から支えると考えたのである。

この観点から見れば、『和礼儀統要約集』は、単なる作法のマニュアル本ではない。それは、混迷の時代に対する貞朝なりの処方箋であり、武門の宗家たる小笠原家が果たすべき文化的責務の表明でもあった。彼は、武力による支配の確立と並行して、文化と精神性による秩序の維持をも追求した、稀有な指導者であった。

第二章:弓馬の達人と「怪物退治」伝説

貞朝は、理論家であると同時に、当代随一の武芸の達人でもあった。彼が「弓術の奥儀をきわめ、優れた武将であった」という評価は、複数の史料に共通して見られる 3 。若き日に将軍の弓馬師範を務めたという輝かしい経歴は、その卓越した技量を何よりも雄弁に物語っている。

彼の弓の名手ぶりを象徴する、興味深い伝説が残されている。それは、領内で怪物騒動が起こった際、貞朝が小笠原家伝来の秘術である「蟆目(ひきめ)の術」をもって鏑矢(かぶらや)を放ち、見事に怪物を退治したという物語である 3 。

この伝説は、もちろん史実として受け取るべきものではない。しかし、この物語が生まれ、語り継がれた背景には、当時の社会状況と、守護大名が領民に対して果たした役割が色濃く反映されている。中世から戦国期にかけては、飢饉や疫病、絶え間ない戦乱によって社会不安が増大し、人々は目に見えぬ災いや超自然的な存在、すなわち「妖怪」や「もののけ」の存在を身近に感じていた時代であった 35 。

この伝説における「怪物」とは、こうした社会不安や人々の恐怖心が具現化した象徴と解釈することができる。そして、領主の最も重要な役割の一つは、領民の物理的な安全を保障するだけでなく、こうした精神的な不安を取り除き、心の安寧をもたらすことであった。

貞朝が、一族に伝わる神聖な弓の技で「怪物」を退治するという物語は、領民に対して「我々の殿様は、目に見える敵だけでなく、目に見えぬ災いからも民を守ってくれる、特別な力を持った存在なのだ」という強力なメッセージを発信する。これにより、貞朝の権威は、単なる武力や家柄に由来するものから、神聖性を帯びたカリスマへと昇華される。この伝説は、彼の治世における巧みなイメージ戦略の一環であり、領国支配の正当性を精神的な側面から強化する、極めて有効なプロパガンダとして機能したのである。

終章:小笠原貞朝の歴史的評価

永正12年(1515年)6月3日、小笠原貞朝は55年の生涯を閉じた 3 。彼が生きた時代は、後に甲斐の武田信玄による本格的な信濃侵攻が始まる、いわば「嵐の前の静けさ」とも言える時期であった。彼の死後、信濃の情勢は一層激動の度を増していくことになる。

貞朝の生涯を総括するならば、彼は信濃を完全に統一した英雄ではなかった。彼が家督を継いだ時点で抱えていた小笠原一族の分裂という宿痾は、彼の代で完全に解消されることはなく、その対立は次代にも持ち越された。しかし、彼は府中小笠原氏が戦国の荒波を乗り越え、存続していくための確固たる基盤を築き上げた、極めて有能で多面的な指導者として再評価されるべきである。

彼が残した遺産は大きい。

第一に、 軍事的・政治的遺産 である。堅固な山城・林城の強化と、政治・経済の拠点となる平城・深志城の築城は、松本平における小笠原氏の物理的な支配権を不動のものとした。この二つの城を核とする防衛・統治システムは、次代の長棟が宿敵・松尾家を圧倒する上での大きな力となった。

第二に、 人的遺産 である。嫡男・長高を廃嫡し、信濃国人との連携を重視して次男・長棟を後継者に据えた政治的決断は、結果として府中小笠原氏の勢力拡大への道筋をつけた。この非情ともいえる決断なくして、長棟による一時的な一族統一は成し得なかったであろう。

そして第三に、 文化的遺産 である。戦乱の世にあって武家の故実を軽んじることなく、むしろ『和礼儀統要約集』として体系化し、後世に残した功績は計り知れない。これは、武力だけではない小笠原家の権威の源泉を守り抜き、武門の宗家としての矜持を示したものであった。

結論として、小笠原貞朝は、分裂する一族、台頭する周辺勢力という二重の困難に直面しながらも、武力、外交、築城、文化、そして後継者指名という、およそ考えうるあらゆる手段を駆使して、自らが率いる府中小笠原氏の存続と発展に尽力した人物であった。彼の築いた礎がなければ、子・長棟の活躍も、孫・長時による武田信玄との抗争も、そして今日の国宝・松本城の繁栄もなかったかもしれない。彼は、来るべき激動の時代を前に、自らの家が立つべき土台を懸命に突き固めた、戦国時代初期の信濃における最も重要な人物の一人として、その歴史的価値を認められるべきである。

引用文献

- 信濃国武将 - 小助官兵衛の戦国史 http://koskan.nobody.jp/hoka.html

- 武家家伝_府中小笠原氏 - harimaya.com http://www2.harimaya.com/sengoku/html/ogasa_k.html

- 【十五代 小笠原貞朝】 - ADEAC https://adeac.jp/miyako-hf-mus/text-list/d200040/ht053350

- 松尾・鈴岡小笠原氏略歴 - 飯田市ホームページ https://www.city.iida.lg.jp/site/bunkazai/ogasawarashi.html

- 小笠原家(伊奈松尾小笠原家)のガイド - 攻城団 https://kojodan.jp/family/41/

- 小笠原持長 (信濃小笠原氏) - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8F%E7%AC%A0%E5%8E%9F%E6%8C%81%E9%95%B7_(%E4%BF%A1%E6%BF%83%E5%B0%8F%E7%AC%A0%E5%8E%9F%E6%B0%8F)

- 小笠原氏の館跡と城跡(信濃国) – 歴史を読み解く - レキシノワ https://rekishinowa.com/%E5%B0%8F%E7%AC%A0%E5%8E%9F%E6%B0%8F%E3%81%AE%E9%A4%A8%E8%B7%A1%E3%81%A8%E5%9F%8E%E8%B7%A1%EF%BC%88%E4%BF%A1%E6%BF%83%E5%9B%BD%EF%BC%89/

- 小笠原一族(小笠原一族と城一覧)/ホームメイト - 刀剣ワールド 城 https://www.homemate-research-castle.com/useful/16988_tour_069/

- 小笠原政秀とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E5%B0%8F%E7%AC%A0%E5%8E%9F%E6%94%BF%E7%A7%80

- 車山高原レア・メモリーが語る室町、戦国時代の諏訪の武将達 https://rarememory.sakura.ne.jp/justsystem/suwasi/si.htm

- G454 小笠原貞朝 - 清和源氏 - 系図コネクション https://www.his-trip.info/keizu/G454.html

- 発刊にあたって - 坂城町 https://www.town.sakaki.nagano.jp/lifestudy/murakamishiforum/sinanomurakmisifo-ramu.pdf

- 小笠原貞朝とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E5%B0%8F%E7%AC%A0%E5%8E%9F%E8%B2%9E%E6%9C%9D

- 小笠原貞朝(おがさわら さだとも)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%B0%8F%E7%AC%A0%E5%8E%9F%E8%B2%9E%E6%9C%9D-1061787

- 小笠原貞朝 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8F%E7%AC%A0%E5%8E%9F%E8%B2%9E%E6%9C%9D

- 「大城」と「小城」の2つの郭をもった豪壮な名城『林城』【長野 ... https://www.rekishijin.com/26135

- 林城 - 埋もれた古城 表紙 http://umoretakojo.jp/Shiro/TokaiKoshin/Nagano/Hayashi/index.htm

- 林城 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9E%97%E5%9F%8E

- 小笠原氏ゆかりの林城跡(林大城) – 歴史を読み解く - レキシノワ https://rekishinowa.com/%E5%B0%8F%E7%AC%A0%E5%8E%9F%E6%B0%8F%E3%82%86%E3%81%8B%E3%82%8A%E3%81%AE%E6%9E%97%E5%9F%8E%E8%B7%A1%EF%BC%88%E6%9E%97%E5%A4%A7%E5%9F%8E%EF%BC%89/

- 松本城 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%BE%E6%9C%AC%E5%9F%8E

- 松本城 | 場所と地図 - 歴史のあと https://rekishidou.com/matsumotojo/

- 松本城::100名城データ https://www.a-daichi.com/j100catsles/data/029.html

- 石川数正 どうする家康/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/89469/

- 善光寺街道から発展した松本城下町/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/44015/

- 国宝松本城:歴史の中で輝く黒い城 - 日ノ本文化財団 https://hinomoto.org/blog/matsumoto-castle/

- 史跡小笠原氏城跡 保存活用計画 - 松本市 https://www.city.matsumoto.nagano.jp/uploaded/attachment/56646.pdf

- 小笠原長高 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8F%E7%AC%A0%E5%8E%9F%E9%95%B7%E9%AB%98

- 小助の部屋/滋野一党/信濃諏訪氏/信濃小笠原氏/信濃木曽氏 https://koskan.nobody.jp/teki_nansin.html

- ogasawara - 名字の由来 https://www.myouji.org/MFDocuments2/ogasawara.htm

- 武家家伝_高天神小笠原氏 http://www2.harimaya.com/sengoku/html/ogasa_tk.html

- 小笠原家 Ogasawara - 一般財団法人 小笠原財団 http://ogasawarafoundation.org/ogasawara03.html

- 小笠原流 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8F%E7%AC%A0%E5%8E%9F%E6%B5%81

- 小笠原流(オガサワラリュウ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%B0%8F%E7%AC%A0%E5%8E%9F%E6%B5%81-39735

- 小笠原の道統を継承する者は、その道について熟練熱心でなか ったら相伝は許されないという厳しい定めがあったからだと思われる。 http://miyako-museum.jp/digest/pdf/toyotsu/5-3-9-4.pdf

- 妖怪 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A6%96%E6%80%AA

- 中日両国における妖怪文化現状の違いと原因の分析 ―妖怪の娯楽化を中心に - 山形大学 https://www.yamagata-u.ac.jp/jp/files/6216/4568/6267/15bdd7d18794127297cb7dcc39044aaa.pdf

- 17 世紀前後における日本の「妖怪」観 https://nichibun.repo.nii.ac.jp/record/2162/files/kosh_045__147__145_161__147_163.pdf