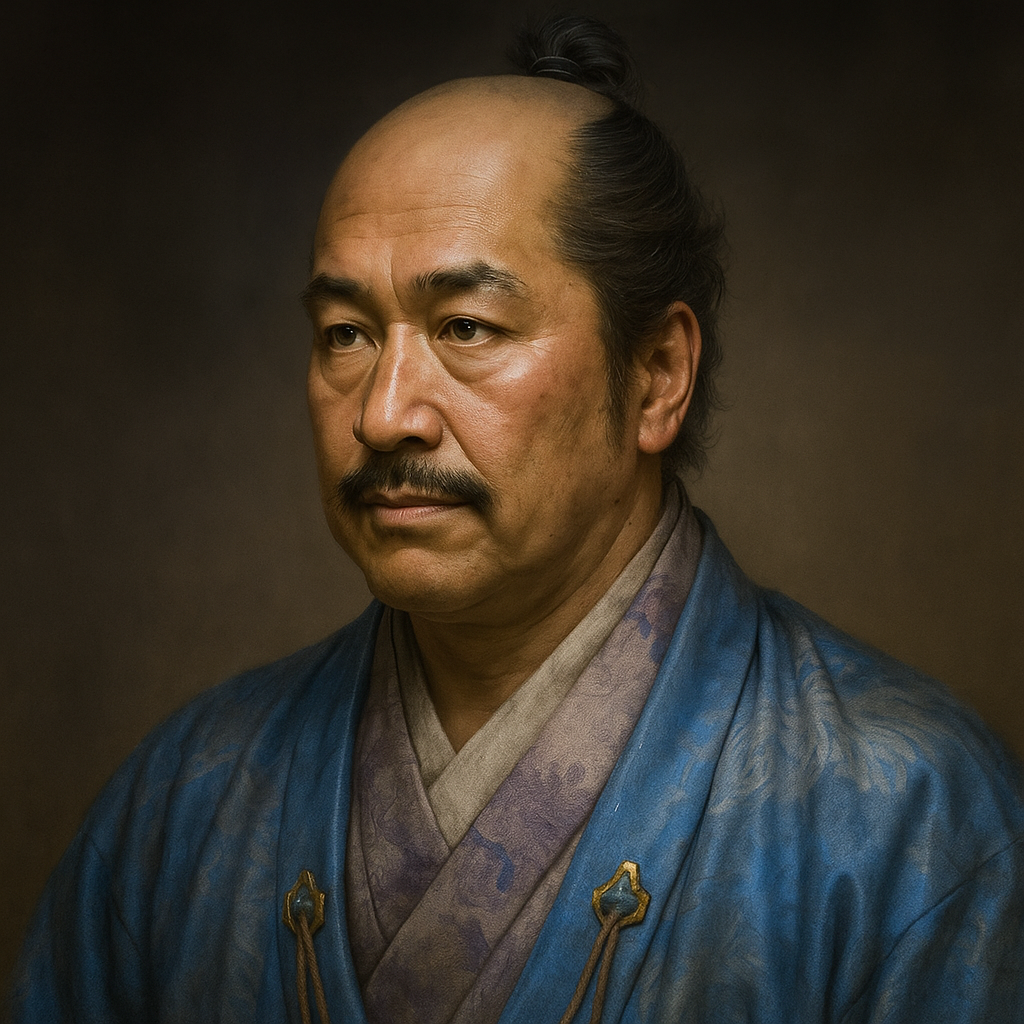

小野崎従通

小野崎従通は、常陸国の国人。藤原秀郷流小野崎氏の出身で、額田城主。佐竹氏の領国統一政策に反抗し、伊達政宗と密約を結ぶ。額田城落城後、伊達氏を頼り越後へ。後に水戸徳川家に仕え、名を照通と改めた。

常陸の独立精神―戦国武将・小野崎従通の生涯と時代

序章:乱世に抗う者、小野崎従通

本報告書は、日本の戦国時代、常陸国(現在の茨城県)にその足跡を刻んだ武将、小野崎従通(おのざき つぐみち、またはよりみち)の生涯を、現存する断片的な史料から徹底的に再構築し、その人物像と歴史的意義を明らかにすることを目的とする。従通に関連する人物として「昭通(あきみち)」「照通(てるみち)」の名も散見されるが、本稿ではこれらの人物像の錯綜も含めて分析の対象とする。

従通が生きた時代は、戦国大名が領国の一元化を推し進め、やがて豊臣秀吉、徳川家康による中央集権体制へと日本社会が大きく移行する激動期であった。常陸国においては、守護大名であった佐竹氏が、当主・佐竹義宣(さたけ よしのぶ)のもとで、豊臣政権の強大な権威を背景に、国内に割拠する国人領主たちを次々と支配下に組み込もうとしていた 1 。

この大きな時代の潮流に対し、小野崎従通は、自家が長年培ってきた独立性を維持しようと最後まで抗った国人領主の典型として位置づけられる。彼の主家に対する反抗と、その後の流転の生涯は、中世以来の地方勢力が中央の論理に飲み込まれ、変質を迫られていく過程を象徴する、極めて重要な事例である。

第一部:小野崎氏の系譜と額田家の成立

藤原秀郷流の名門、小野崎氏の出自

小野崎氏は、平安時代中期の武将で鎮守府将軍を務めた藤原秀郷(ふじわらのひでさと)を遠祖と仰ぐ、武家としての高い家格を誇った一族である 3 。その歴史は、秀郷の玄孫にあたる通延(みちのぶ)が天仁二年(1109年)に常陸国久慈郡太田郷の地頭に任じられ、太田城を築いて「太田大夫」と称したことに始まる 4 。

その後、清和源氏の流れを汲む佐竹昌義(さたけ まさよし)が同地に拠点を移し、太田城を接収したことに伴い、通延の孫である通盛(みちもり)は拠点を瑞龍小野崎(現在の常陸太田市瑞竜町)へと移した。この時、新たな本拠地の名をとって初めて「小野崎」の姓を名乗ったと伝えられる 4 。この時点から、小野崎氏は佐竹氏の家臣団に組み込まれ、主従関係が始まったと考えられる 4 。

南北朝時代の動乱期に入ると、小野崎氏は佐竹氏に従って各地を転戦し、一族は大きく発展・分化する。当時の当主・小野崎通胤(みちたね)の子らの代に、宗家と主要な分家が形成された。嫡男の通春(みちはる)は山尾城(現在の茨城県常陸太田市)を拠点とし、宗家である 山尾小野崎氏 の祖となった。そして、次男の通房(みちふさ)は 石神小野崎氏 、三男の通業(みちなり)は 額田小野崎氏 の祖となり、それぞれが独立した城主として勢力を扶植した 6 。これらの分家は、佐竹氏の重臣として軍事力を担う一方で、それぞれが自立性の高い領主としての性格も色濃く有していた 6 。

額田城主家の誕生と江戸氏との血縁

小野崎従通が属する額田小野崎氏は、その成立過程において極めて特徴的な経緯を辿る。当初、額田城(現在の茨城県那珂市)は佐竹氏の分家である佐竹系額田氏が治めていたが、この一族が佐竹本家との内乱(山入の乱)に加担して滅亡した。その後、佐竹氏の命により、小野崎通業の孫にあたる通重(みちしげ)が新たな城主として入城したのが、額田小野崎氏の始まりである 11 。

しかし、初代城主となった通重には子がなかったため、水戸城主であった江戸通房(えど みちふさ)の子・通栄(みちよし)を養子として家督を継がせた 8 。これにより、額田小崎氏は二代目にして、血統上は常陸国におけるもう一つの有力豪族である江戸氏の系統となったのである。

この「血統のねじれ」こそが、額田小野崎氏の政治的立場を複雑にし、その後の行動を決定づけた重要な要因と考えられる。名跡上は佐竹氏の家臣である小野崎氏でありながら、その血筋は、佐竹氏としばしば対立関係にあったライバル、江戸氏に連なる。この二重性は、彼らが佐竹氏への完全な従属を心理的にためらい、独自の外交・軍事行動を追求する精神的、そして政治的な基盤となった可能性が高い。他の分家である山尾小野崎氏や石神小野崎氏と比較して、額田小野崎氏が際立って反抗的であった背景には 6 、この複雑な出自があった。彼らの行動は、佐竹氏の視点からは「謀叛」と映るが、彼ら自身の立場からすれば、佐竹氏とは異なる「江戸氏」というもう一つの政治的アイデンティティに根差した「自立」の維持をかけた戦いであったと解釈できるのである。

第二部:従通、昭通、照通―記録に見る人物像の錯綜

額田小野崎氏の最後の城主を巡る記録は、「従通」「昭通」「照通」という複数の名前が登場し、その関係性が史料によって異なるため、人物の同定に著しい混乱が見られる。これは、本報告書の核心的な論点の一つである。

諸説を比較検討すると、主に以下の三つの可能性が浮かび上がる。

- 親子説 : 那珂市の歴史民俗資料館が示す系図では、「篤通(あつみち)-従通-昭通」と記されており、従通が父、昭通がその子という関係になる 11 。

- 兄弟説 : 額田城の家臣団に関する記録をまとめた別の資料では、「城主 小野崎従通 父 小野崎篤通... 弟 小野崎昭通」とあり、従通と昭通が兄弟であった可能性を示唆している 17 。

- 同一人物・改名説 : 多くの軍記物や後世の解説では、天正年間の反乱から落城に至る一連の出来事の主体を「従通・昭通」あるいは「昭通(のちの照通)」としており、一人の人物が時期や状況に応じて異なる名乗りをしていた可能性を示唆している 6 。特に「昭通」から「照通」への改名は、水戸徳川家に仕官した後のこととして具体的に記されている 6 。

この情報の錯綜を視覚的に整理するため、以下に主要な史料に見られる系図の異同をまとめる。

|

史料(出典) |

5代目当主 |

6代目当主 |

7代目当主 |

8代目当主 |

関係性の記述 |

|

『那珂市史』系図 11 |

就通(しゅうつう) |

盛通(もりみち)/篤通 |

従通 |

昭通 |

篤通の子が従通、従通の子が昭通(親子説)。 |

|

『額田城家臣団』記録 17 |

- |

篤通 |

従通 |

昭通 |

篤通が父。従通が城主で、昭通はその弟(兄弟説)。 |

|

Weblio辞書(解説) 6 |

- |

- |

従通・昭通 |

- |

従通・昭通を併記し、落城後の人物を昭通(照通)とする。 |

この記録の混乱自体が、額田小野崎氏が滅亡へと向かう天正後期の、急速な政治情勢の変化と、その後の家系の断絶・流浪という過酷な運命を反映していると考えられる。安定した治世であれば記録は整理されるが、当主が短期間で交代したり(兄弟説)、当主とその嫡子が立て続けに歴史の表舞台に立ったり(親子説)、あるいは一人の人物が激動の中で複数の名前を使い分けたり(改名説)した結果、後世の記録に揺れが生じたのであろう。危機的状況下では、当主(従通)とその後継者(昭通)が共同で采配を振るうこともあり得、外部から見ればどちらが最終的な意思決定者か判然とせず、両者の名が混在して記録された可能性も否定できない。

以上の分析に基づき、本報告書では特定の説に断定的な立場を取ることを避け、以下の方針で記述を進める。天正16年(1588年)の「神生の乱」から天正19年(1591年)の額田城落城までの期間、城の舵取りを担った最後の当主(群)を**「小野崎従通・昭通」 と併記し、その一連の行動として分析する。落城後の流浪と再仕官の道を歩んだ人物については、記録の一貫性から 「昭通(のち照通)」**として記述を統一する。

第三部:佐竹氏との相克

天正期の常陸国と佐竹義宣の領国統一政策

天正14年(1586年)、父・義重から家督を継いだ佐竹義宣は、中央の豊臣政権と積極的に結びつくことで、常陸国内の領国支配を強化・一元化する方針を採った 1 。天正18年(1590年)の小田原征伐にいち早く参陣した義宣は、豊臣秀吉から常陸一国(約54万石)の支配を公的に認められる 1 。これにより、彼は国内の不服従勢力を「公儀への反逆者」として討伐する絶対的な大義名分を手に入れた。

義宣は、豊臣政権から課される過大な軍役(奥州仕置や朝鮮出兵など)を遂行するため、また領国を完全に掌握するために、太閤検地や知行割を強力に推進した 1 。これは、国人領主たちが中世以来保持してきた伝統的な所領支配権(知行)を否定し、佐竹氏による石高制に基づいた一元的な支配体制、すなわち近世大名領国へと移行させるものであった。

この佐竹氏の政策は、小野崎従通・昭通のような独立志向の強い国人領主にとって、自らの存立基盤を根底から覆すものであった。彼らの反乱は、単なる主家への個人的な不満ではなく、中世以来の「国人領主の自立性」という旧体制が、近世的な「大名による一元支配」という新しい時代の秩序に飲み込まれる過程で起きた、構造的な摩擦の必然的な表れであった。彼らの戦いは、佐竹義宣個人との戦いであると同時に、豊臣政権がもたらした「天下統一」という新しい秩序に対する、地方の伝統的勢力の最後の抵抗であったと解釈できる。

反骨の狼煙―「神生の乱」と伊達政宗との密約

佐竹氏への反抗が表面化する直接のきっかけは、天正16年(1588年)に発生した「神生の乱」であった。これは佐竹氏配下の有力国人・江戸氏の家中で起きた内紛で、当主・江戸重通が家臣の神生(かのう)氏を攻撃した事件である。この時、敗れた神生氏は額田城の小野崎氏を頼って逃亡した 22 。従通・昭通はこれを庇護し、佐竹氏が支援する江戸重通と公然と敵対した 4 。これは、主家である佐竹氏に対する明確な反旗であった。

この動きに呼応したのが、当時、南奥州で勢力を拡大し、佐竹氏と覇を競っていた伊達政宗である。政宗は常陸国内の反佐竹勢力に積極的に調略を仕掛けており、従通・昭通にも密書を送った。その内容は、佐竹氏に反旗を翻せば「江戸一跡」(江戸氏の旧領)を与えるという、破格の条件での内応の誘いであった 4 。従通・昭通はこれに応じ、佐竹氏の背後を脅かす、伊達方の一翼を担う危険な存在となったのである 1 。

天正十九年、額田城の攻防

小田原征伐後、常陸一国の支配権を確立した佐竹義宣は、国内の「仕置」を急いだ。天正18年(1590年)12月には、長年のライバルであった江戸氏の水戸城を電撃的に攻略し、返す刀で府中城の大掾(だいじょう)氏を滅ぼした 19 。これにより、常陸国内で佐竹氏に公然と歯向かう勢力は、伊達氏と通じる額田小野崎氏のみとなった。

天正19年(1591年)2月、義宣はついに額田城へ大軍を差し向けた。従通・昭通は籠城と野戦を交えて激しく抵抗したが、豊臣政権という後ろ盾を得た佐竹氏の圧倒的な物量の前に、次第に追い詰められていく。野上河原での決戦に敗れた後、額田城はついに落城した 11 。これにより、額田小野崎氏は城主としての歴史に幕を閉じたのである。

第四部:流転の後半生と終焉

落城、そして流浪の始まり

額田城を失った昭通は、事前に伊達政宗と交わした密約通り、政宗を頼って陸奥国へと落ち延びた 1 。これは、戦国時代の武将が戦に敗れた際に、敵の敵を頼るという、典型的な生き残りのための行動パターンであった。

越後の仕官と新たな主君

昭通の人生に大きな転機が訪れるのは、慶長11年(1606年)のことである。伊達政宗の長女・五郎八姫(いろはひめ)が、徳川家康の六男・松平忠輝(まつだいら ただてる)に嫁ぐ際、昭通は五郎八姫に付けられた付属家臣として忠輝に仕えることになった 6 。忠輝が信濃川中島から越後高田へと加増転封されると、昭通もそれに従って越後高田藩士となった。

この仕官の経緯は、戦国末期から江戸初期にかけての武士のキャリアが、個人の能力や主君への忠誠だけでなく、大名間の政略結婚という、より大きな政治的枠組みの中でいかに形成されたかを示す好例である。昭通は、伊達政宗が信頼する武人として、いわば「嫁入り道具」の一部として、娘婿である忠輝の家臣団に組み込まれた。これは、政宗が徳川家の一門である忠輝の家中に、自らの影響力を及ぼすための布石でもあった。昭通のキャリアは、こうした大名間の複雑な人間関係と政治的力学の網の目の中で、新たな道を切り拓いていったのである。

故郷への帰還と水戸藩士として

しかし、安住の地は長くは続かなかった。元和2年(1616年)、主君・松平忠輝が不行跡などを理由に改易されると、昭通は再び主を失い、浪人の身となった 6 。

浪人となった昭通は、故郷である常陸国額田へと戻った。その頃、常陸国は、かつての仇敵・佐竹氏が関ヶ原の戦いでの曖昧な態度を咎められて秋田へ転封された後、徳川家康の子・頼房(よりふさ)を藩祖とする水戸藩が成立していた。江戸の増上寺の仲介もあり、元和4年(1618年)、昭通は旧領の新支配者である水戸徳川家に600石で召し抱えられることになった 6 。

伝えられるところによれば、当時まだ15歳であった若き藩主・頼房は、昭通の戦国乱世を生き抜いた武功と経験を高く評価し、「このような武功の人材を他国に流出させてはならない」と語ったという 6 。この時、名を「昭通」から「照通」へと改めたとされる 6 。

照通は寛永7年(1630年)に62歳でその波乱の生涯を閉じたと伝わる 4 。墓所は水戸市酒門の共有墓地にあり、現在もその跡を留めている 4 。

第五部:人物像の再構築

武人としての評価

小野崎従通・昭通の生涯を俯瞰すると、二つの相貌が浮かび上がる。一つは、主家からの自立を目指し、そのためには主家の敵である伊達政宗と手を結ぶことも厭わない、戦国後期における独立志向の強い国人領主の典型的な姿である。彼の抵抗は、佐竹氏による常陸統一を最後まで阻み、北関東の政治情勢に一定の影響を与えた。

もう一つは、敗北後の現実主義的な処世術である。城を失い、全てを失った後も、彼はいたずらにプライドに固執することなく、伊達、松平、そして最後は旧領の新支配者である水戸徳川家と、時々の有力者に仕えることで家名を存続させた。これは、時代の大きな変化を冷静に読み、一族の生き残りを最優先する、したたかで現実主義的な生存者としての側面を示している。

文化人としての側面―「画才」の逸話をめぐって

利用者から提示された情報には、「画に巧みであった」という逸話が存在する。この点について、今回調査した史料群( 6 から 30 、 31 から 32 、 27 から 33 )を精査したが、彼の画才を直接的に、かつ具体的に証明する記述は見当たらなかった。文化的な活動を示唆する唯一の物証として、近年発見された彼の直筆とされる手紙の存在が確認されているに過ぎない 27 。

しかし、歴史的な文脈からこの逸話を考察することは可能である。当時の武士、特に大名や有力な国人領主には、武芸だけでなく、茶の湯や和歌、書画などの教養を身につける「文武両道」が求められた。彼の主君であった佐竹義宣自身も、文化人として高く評価されている。このため、額田小野崎氏の当主であった従通・昭通が、武将としての嗜みとして画の心得を持っていた可能性は十分に考えられる。だが、具体的な作品や確たる記録が存在しない以上、この逸話は、彼の人物像に彩りを添える「伝説」の域を出ないものとして、慎重に扱うべきであろう。

終章:歴史に刻まれたもの

小野崎従通・昭通の生涯は、戦国乱世の終焉期において、地方の独立勢力が「天下統一」という巨大な権力のうねりにいかにして向き合い、そして翻弄されたかを示す、極めて貴重な事例である。

彼の抵抗は、佐竹氏の常陸統一を遅らせ、伊達政宗の南下政策と連動するなど、北関東の政治情勢に確かな影響を与えた。そして、彼の流転の後半生は、敗者が新たな秩序の中でいかに生き抜いていくかという、近世移行期の武士のリアルな姿を我々に伝えている。

結論として、小野崎従通・昭通は、自家の独立という中世的な価値観を守るために戦い、そして敗れた「滅びゆく者」であると同時に、変化した時代の中で新たな主君を見出し、家名を後世に繋いだ「したたかな生存者」でもあった。彼の物語は、勝者だけでなく、敗者の視点からも歴史を見つめることの重要性を教えてくれる。

付録:小野崎従通(昭通)関連年表

|

西暦 |

和暦 |

小野崎従通・昭通の動向 |

佐竹氏の動向 |

国内・周辺情勢 |

|

1581 |

天正9年 |

従通の名が史料に初見される 10 。 |

- |

- |

|

1586 |

天正14年 |

- |

佐竹義宣が家督を相続する 1 。 |

豊臣秀吉、太政大臣に就任。 |

|

1588 |

天正16年 |

江戸氏の内紛「神生の乱」に介入し、佐竹氏と対立する 10 。 |

江戸重通を支援する。 |

- |

|

1589 |

天正17年 |

伊達政宗と密約を結ぶ 4 。 |

伊達政宗との対立が激化する。 |

伊達政宗、摺上原の戦いで芦名氏を滅ぼす。 |

|

1590 |

天正18年 |

佐竹氏に従い小田原征伐に参陣する 6 。 |

小田原征伐に参陣。秀吉から常陸一国を安堵される。12月、水戸城を攻略 19 。 |

豊臣秀吉、小田原北条氏を滅ぼし天下統一。 |

|

1591 |

天正19年 |

2月、佐竹義宣に額田城を攻められ落城。伊達政宗を頼り亡命する 11 。 |

額田城を攻略し、常陸統一を完成させる。本拠を水戸城に移す 28 。 |

- |

|

1600 |

慶長5年 |

伊達方として関ヶ原の戦いに関与した可能性が示唆される 29 。 |

関ヶ原の戦いで去就が問題視される。 |

関ヶ原の戦い。徳川家康が勝利。 |

|

1602 |

慶長7年 |

- |

秋田へ転封となる 6 。 |

- |

|

1606 |

慶長11年 |

伊達政宗の娘・五郎八姫に付属し、松平忠輝に仕官する 6 。 |

- |

- |

|

1616 |

元和2年 |

主君・松平忠輝が改易され、浪人となる 6 。 |

- |

徳川家康、死去。 |

|

1618 |

元和4年 |

故郷に戻り、水戸徳川家に600石で仕官。名を「照通」と改める 6 。 |

- |

- |

|

1630 |

寛永7年 |

62歳で死去。水戸酒門の墓地に葬られる 4 。 |

- |

- |

引用文献

- 第十一章 佐竹氏の領国統一 - 水戸市 https://www.city.mito.lg.jp/uploaded/attachment/10828.pdf

- 佐竹義宣の歴史 - 戦国武将一覧/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/38335/

- 根本氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A0%B9%E6%9C%AC%E6%B0%8F

- 「小野崎氏と根本氏」 https://nemotosyo.secret.jp/H30koukai2.pdf

- 小野崎城(常陸太田市) - 茨城県:歴史・観光・見所 https://www.ibatabi.com/siro/onozakijyou.html

- 小野崎氏とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E5%B0%8F%E9%87%8E%E5%B4%8E%E6%B0%8F

- 瑞竜城砦群 - 北緯 36度付近の中世城郭 http://yaminabe36.tuzigiri.com/ibaraki2015/zuiryu.htm

- 額田悠久の歴史-鎌倉・室町時代 https://www.nukada.jp/history/kamakura-muromachi.html

- 小野崎氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8F%E9%87%8E%E5%B4%8E%E6%B0%8F

- 額田小野崎氏 https://kotabe.e-naka.jp/i/company_c3.html

- ① 額 田 城 跡 - 那珂市 https://www.city.naka.lg.jp/data/doc/1572498804_doc_359_0.pdf

- 額田城の歴史 - 額田城跡保存会 https://www.nukada.jp/nukadajo/history.html

- 額田城 余湖 http://otakeya.in.coocan.jp/info01/nukadan.htm

- 2024/1/25 1 12.額田氏 https://urizura.web.fc2.com/mreport2023-no2-2-2.pdf

- 額田悠久の歴史-安土桃山時代 - 額田城跡保存会 https://www.nukada.jp/history/aduchimomoyama.html

- 額 田 城 跡 - 那珂市 https://www.city.naka.lg.jp/data/doc/1744957159_doc_902_0.pdf

- 額田城家臣団1570年代 城主小野崎従通 おのざきよりみち - 茨城県那珂市額田観光案内(額田城・額田藩等の名所・史跡・パワースポット):額田城跡保存会|最新情報 https://www.nukada.jp/news/kasinnn.html

- 額田城(茨城県) | いるかも 山城 https://jh.irukamo.com/nukadajo/

- 額田城 - 埋もれた古城 http://umoretakojo.jp/Shiro/Kantou/Ibaraki/Nukada/index.htm

- <佐竹義宣> - 茨城県立歴史館 https://www.rekishikan.museum.ibk.ed.jp/06_jiten/rekisi/satakeyosinobu.htm

- 佐竹義宣(さたけ よしのぶ) 拙者の履歴書 Vol.38 ~常陸の名門、秋田の礎 - note https://note.com/digitaljokers/n/n30523ca65894

- 第八章 江戸氏の水戸地方支配 https://www.city.mito.lg.jp/uploaded/attachment/10825.pdf

- 額田小野崎氏の成立と展開 https://www.city.naka.lg.jp/data/doc/1709104563_doc_776_0.pdf

- 那珂市の歴史を知ろう(解説シート)※R7.4.24更新 https://www.city.naka.lg.jp/edu-board/bunkazai/rekishiminzoku/page005939.html

- 額田城 - 城びと https://shirobito.jp/castle/713

- 額田城の見所と写真・200人城主の評価(茨城県那珂市) - 攻城団 https://kojodan.jp/castle/593/

- 茨城県那珂市額田観光案内(額田城・額田藩等の名所・史跡・パワースポット):額田城跡保存会|最新情報 https://www.nukada.jp/news/news_all_u1.html

- 佐竹義宣 (右京大夫) - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BD%90%E7%AB%B9%E7%BE%A9%E5%AE%A3_(%E5%8F%B3%E4%BA%AC%E5%A4%A7%E5%A4%AB)

- ある不動産業者の地名由来雑学研究~その参拾伍~ - トータルプラン長山に。 https://www.totalplan.co.jp/sub9-H19-35.html

- 秋田県公文書館 https://www.pref.akita.lg.jp/uploads/public/archive_0000000396_00/kiyou19.pdf

- 【常陸佐竹家】佐竹義重と家族・家臣一覧 - 武将どっとじぇいぴー https://busho.jp/sengoku-busho-list/satake/

- ある不動産業者の地名由来雑学研究~その壱拾四~ - トータルプラン長山に。 https://www.totalplan.co.jp/sub9-H19-14.html

- ある不動産業者の地名由来雑学研究~その弐拾六~ - トータルプラン長山に。 https://www.totalplan.co.jp/sub9-H19-26.html