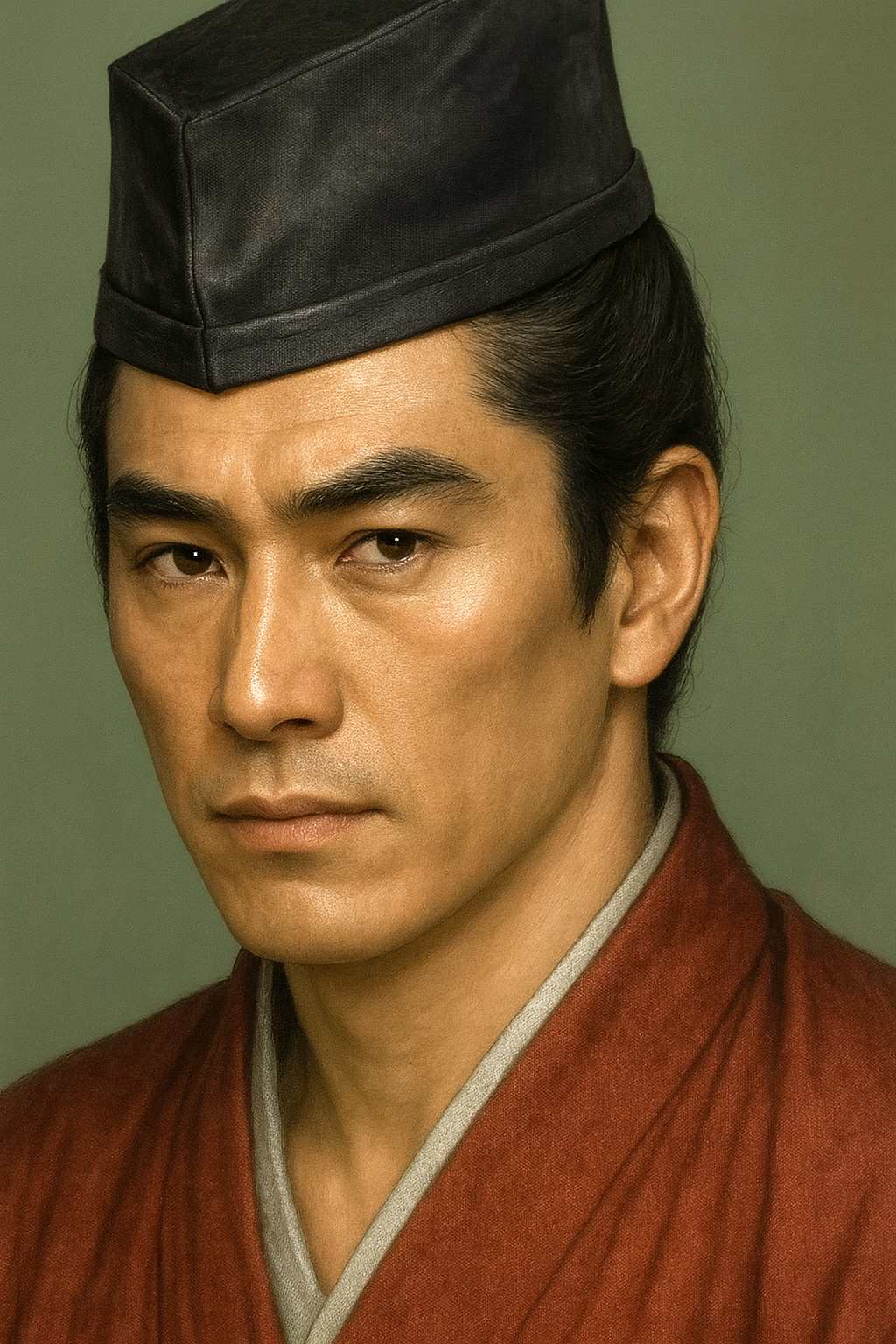

尼子政久

尼子政久は経久の嫡男。阿用城攻めで笛を吹き、敵に討たれる悲劇的な最期を遂げた。彼の死は尼子氏に後継者問題をもたらし、孫・晴久の台頭と、後の新宮党事件の遠因となった。

夭折した麒麟児―尼子政久の生涯と歴史的意義に関する調査報告

序章:戦国の驍将、尼子経久とその嫡男

戦国時代、数多の武将が下剋上をもって成り上がったが、その中でも特に「雲州の狼」「十一州の太守」と綽名され、一代で山陰・山陽に広大な勢力圏を築き上げた人物が尼子経久である 1 。彼が活躍した時代は、室町幕府の権威が地に墜ち、旧来の秩序が崩壊する一方で、新たな地域権力が覇を競い合う、まさに激動の時代であった 4 。経久は、守護代という立場から実力で主家を凌駕し、戦国大名として独立を遂げた、この時代の象徴的な存在と言える 3 。

本報告書が主題とする尼子政久は、この経久の嫡男として生を受けた。彼は、父が築き上げた新興勢力・尼子氏の未来を一身に背負う存在であり、その権力を次代へ安定的に継承するための要であった。その若き生涯は、父の覇業を支え、やがてはそれを超えることが期待されていた。しかし、彼の運命はあまりにも早く、そして劇的な形で終焉を迎える。

尼子政久の物語は、単なる一個人の悲劇に留まるものではない。それは、戦国時代における権力継承の脆弱性と、一つの偶発的な出来事がいかにして一族の運命を劇的に変えうるかを示す象徴的な事例である。彼の死は、尼子氏の権力継承計画を根底から覆し、世代を一つ飛び越えた幼い孫・晴久への継承を余儀なくさせた。この政治的転換点が、尼子氏のその後の栄光と、やがて訪れる衰亡の双方に、いかに深く関わっていくのか。本報告は、政久の短い生涯を丹念に追いながら、その死が持つ歴史的な重層性を解き明かすことを目的とする。

第一章:尼子政久の出自と実像

第一節:生誕と家系

尼子政久の生年は、確実な一次史料によって裏付けられているわけではない。しかし、江戸時代に成立した軍記物『陰徳太平記』には、彼が享年26歳で没したと記されており、その没年から逆算して明応二年(1493年)の生まれと推定するのが通説となっている 6 。

父は、前述の通り尼子氏を戦国大名へと飛躍させた尼子経久である。政久には複数の兄弟がいたことが知られている。次弟の尼子国久は、後に尼子氏の精鋭軍事集団「新宮党」を率いて武威を轟かせることになるが、その強大すぎる力がやがて一族内の悲劇を招く 4 。三弟の塩冶興久は、出雲の名族・塩冶氏の養子となるが、後に父・経久に対して反乱を起こし、討伐されるという末路を辿った 2 。政久は、こうした個性と野心に溢れた弟たちをまとめるべき、次代の宗主として位置づけられていた。

彼の「政久」という名乗りは、当時の尼子氏が置かれていた政治的立場を雄弁に物語っている。父・経久は、若き日に主君であった出雲守護・京極政経のもとで元服し、その偏諱(主君などが家臣に自身の名の一字を与えること)を賜り「経久」と名乗った 1 。政久もまた、父と同様に京極政経から「政」の一字を拝領したと考えられている 11 。これは、尼子氏がまだ京極氏の権威を認め、その家臣(守護代)としての体裁を保っていた時代の証左である。しかし、その水面下で経久は着々と実力を蓄え、最終的には主君・政経を追放して事実上の国主となる 11 。つまり、「尼子政久」という名は、尼子氏が守護代から独立した戦国大名へと変貌を遂げる、まさにその過渡期に生きた人物であることを象徴している。彼の名には、父が解体しようとしていた旧来の主従関係の最後の名残が刻まれているのである。

第二節:嫡男としての立場と役割

尼子政久は、紛れもなく尼子氏の嫡男であり、次代の当主として一族の期待を一身に集める存在であった 3 。戦国大名の嫡男には、単に戦場で武勇を示すだけでなく、複雑化する領国経営、家臣団の統率、近隣勢力との外交交渉など、多岐にわたる高度な政治能力が求められた。政久もまた、父・経久の下で、これらの統治術を学ぶ日々を送っていたと推察される。

しかし、彼の具体的な政治的・軍事的業績に関する記録は、その最期を飾る阿用城攻めを除いて、驚くほど乏しい。これは、彼の活動を伝える一次史料が極めて少ないことを示唆している。享年26歳という年齢を考えれば、既に父の代理としていくつかの戦や政務を経験していても不思議ではない。記録が少ない理由としては、いくつかの可能性が考えられる。第一に、単に史料が後世に伝わらなかった可能性。第二に、「雲州の狼」とまで呼ばれた偉大な父・経久の存在感があまりにも圧倒的で、その活動がすべて経久の功績として記録され、政久個人の働きが埋もれてしまった可能性。そして第三に、対外的な軍事行動よりも、記録に残りづらい領国統治の補佐や、一族・家臣団の内部調整といった内向きの役割を中心に担っていた可能性である。

いずれにせよ、政久の歴史的評価は、その生前の功績によってではなく、彼の死の劇的な逸話によってほぼ全てが形成されていると言っても過言ではない。彼の名は、生前の具体的な手腕よりも、その悲劇的な最期によって後世に記憶されることになった。この「記録の空白」こそが、彼の人物像を考察する上で、我々に多角的な推測を促す重要な鍵となるのである。

第三節:文化的素養―運命の笛

諸々の軍記物が一致して伝えるところによれば、尼子政久は武勇に優れた武将であっただけでなく、笛の名手でもあった 9 。これは、彼が武辺一辺倒の人物ではなく、雅な教養を兼ね備えた文化人であったことを示している。この文化的素養は、父・経久もまた武芸のみならず和歌や絵画などの芸術に長けた文武両道の人物であったと伝えられていることから 13 、尼子氏の家風であった可能性も考えられる。

しかし、より重要なのは、政久にとって笛が単なる趣味や慰めではなかったという点である。後述する阿用城攻めにおいて、戦が膠着し兵士たちの間に厭戦気分が広がり始めた際、彼はこの得意の笛を吹くことで味方の士気を鼓舞しようと試みた 9 。この逸話は、彼が笛を、兵士の心を掴み、集団を動かすための「リーダーシップの道具」として認識し、活用しようとしていたことを示唆している。武力や恩賞といった物理的な手段だけでなく、音楽という文化的な力を用いて人心を掌握しようとするその姿勢は、彼の洗練されたリーダーシップ像を浮かび上がらせる。だが、皮肉にも、この雅やかな行為こそが、彼の命を奪う直接的な引き金となるのであった。その死は、戦場の非情な現実の前では、高潔な文化も時として致命的な脆弱性となりうるという、時代の二律背反を象徴している。

表1:尼子政久 関連年表

|

西暦(和暦) |

主要な出来事 |

尼子経久の年齢 |

尼子政久の年齢 |

尼子晴久の年齢 |

関連史料・備考 |

|

1486年(文明18年) |

経久、月山富田城を奪回し、出雲国での覇権確立を開始する。 |

29歳 |

- |

- |

『陰徳太平記』 6 |

|

1493年(明応2年) |

尼子政久、生誕 (推定)。 |

36歳 |

1歳 |

- |

『陰徳太平記』の享年から逆算 6 |

|

1513年(永正10年) |

経久、政久に桜井宗的の反乱鎮圧を命じる(『陰徳太平記』では1518年)。 |

56歳 |

21歳 |

- |

諸説あり 13 |

|

1514年(永正11年) |

尼子晴久(詮久)、生誕 。 |

57歳 |

22歳 |

1歳 |

15 |

|

1518年(永正15年) |

阿用城攻めの最中、政久が戦死 (享年26歳)。 |

61歳 |

26歳 |

5歳 |

『陰徳太平記』 6 |

|

1537年(天文6年) |

経久が隠居し、孫の 晴久が家督を継承 。 |

80歳 |

- |

24歳 |

政久の死から約19年後 17 |

|

1541年(天文10年) |

尼子経久、死去(享年84歳)。 |

84歳 |

- |

28歳 |

10 |

第二章:阿用城の戦いと悲劇的な最期

第一節:戦いの背景―新旧秩序の激突

永正年間、尼子経久は出雲国内の国人衆を次々と支配下に置き、出雲一国の完全掌握に向けて最終段階に入っていた 4 。経久は自身の本拠地である月山富田城に有力国人衆を召集し、その権威を示そうとした 9 。しかし、この経久の動きに公然と反旗を翻したのが、西出雲の要衝・阿用城(あよじょう、別名:磨石城)の城主、桜井宗的(さくらい そうてき)であった 19 。

桜井氏の抵抗の根底には、尼子氏という新興勢力への反発と、旧主である守護・京極氏への忠義があったと伝えられている 9 。桜井宗的にとって、守護代の家柄に過ぎない尼子氏が、主家をないがしろにして出雲の支配者として振る舞うことは、伝統的な主従の秩序を破壊する許しがたい「下剋上」と映ったのであろう。彼は経久からの召集命令を拒絶し、隣国の伯耆の国人衆と連携して軍備を整え、尼子氏への対決姿勢を鮮明にした 9 。

この阿用城の戦いは、単なる一国人の反乱という規模を越え、より大きな歴史的文脈の中で捉えることができる。それは、守護・守護代という室町時代以来の旧来の権威秩序と、実力主義に基づく新たな戦国大名の権力との間の、イデオロギー闘争の側面を持っていた。桜井宗的が掲げる「旧主への忠義」と、尼子経久が体現する「実力による支配」。阿用城は、まさにこの中国地方における新旧二つの秩序が激突する最前線となった。この戦いの帰趨は、経久が築きつつあった新体制の正統性を占う、重要な試金石だったのである。

第二節:戦況の推移と運命の瞬間

永正十五年(1518年)、経久は反抗する桜井氏を討伐すべく、嫡男・政久を大将の一人として大軍を率いて阿用城へと進軍した 1 。しかし、阿用城は磨石山という天然の要害に築かれた堅城であり、尼子の大軍をもってしても容易には陥落しなかった 12 。経久は力攻めを避け、城の周囲に五つの付城(包囲用の砦)を築いて兵糧攻めに切り替え、戦いは長期戦の様相を呈し始めた 9 。

日数が経過するにつれ、戦果の上がらない尼子軍の内部には次第に厭戦気分が蔓延し、兵士たちの士気は低下していった 9 。この状況を憂慮したのが、嫡男・政久であった。彼は味方の兵を鼓舞するため、夜ごと陣中にあって得意の笛を奏でたという 9 。月明かりの下、静かな山中に響き渡る美しい笛の音色は、疲弊した兵士たちの心を慰めたことであろう。

しかし、この雅やかな行為が、悲劇の引き金となった。城内で籠城していた桜井方の兵士たちは、毎夜聞こえてくる笛の音の方角に、敵の総大将がいるに違いないと見当をつけた。そして、ある夜、音だけを頼りに闇夜に向かって強弓を引き絞り、矢を放った 9 。放たれた矢の一本は、見事に政久の喉を射抜き、彼は即死したと伝えられている 12 。『陰徳太平記』によれば、この出来事は永正十五年(1518年)9月6日のことであった 6 。尼子氏の未来を担うはずだった若き麒麟児は、享年26歳という若さで、あまりにも唐突にその生涯を閉じたのである 7 。

第三節:史料批判―物語られる「死」

尼子政久のこの劇的な最期の物語は、今日我々が知る形のほとんどが、江戸時代に成立した軍記物、特に河本隆政が著したとされる『雲陽軍実記』や、香川景継らによる『陰徳太平記』に依拠している 6 。これらの書物は、戦国時代の山陰・山陽地方の動向を知る上で貴重な史料ではあるが、その記述を鵜呑みにすることはできない。

『雲陽軍実記』は、尼子氏の元家臣が自身の見聞を基に著したとされ、尼子氏の視点が色濃く反映されている可能性がある 22 。また、軍記物というジャンル自体が、歴史的事実を核としつつも、読者の興味を引くための物語的な面白さや、登場人物の行為に教訓的な意味合いを持たせるために、出来事を脚色・創作する傾向が強い 23 。笛の音を頼りに放たれた矢が総大将に命中するという展開は、あまりにも劇的であり、後世の文学的な脚色が加わった可能性は否定できない。

しかし、この物語がなぜこのように構築され、語り継がれたのかを考察することにこそ、歴史的意義がある。この「美しき死」の物語は、いくつかの重要な機能を果たしている。第一に、具体的な功績の記録が乏しい嫡男・政久を、笛の音と共に散った「悲劇の貴公子」として人々の記憶に深く刻みつける効果を持つ。第二に、父・経久がこの後、桜井氏を情け容赦なく攻め滅ぼした行為を、単なる残忍な侵略ではなく、最愛の息子を奪われた父親の悲痛な「弔い合戦」として正当化し、感情的な共感を呼ぶ役割を担っている 9 。したがって、この逸話の歴史的価値は、その完全な事実性の証明にあるのではなく、後世の人々がこの出来事をどのように解釈し、一族の物語の中に意味づけていったかという点に見出すべきであろう。

第三章:政久の死が尼子氏に与えた影響

第一節:弔い合戦と権力の誇示

後継者である最愛の嫡男を、予期せぬ形で失った父・経久の悲嘆と怒りは、凄まじいものであったと伝えられている 9 。悲しみに暮れる間もなく、経久は全軍に総攻撃を命じた。次男の国久、三男の興久を先鋒とし、弔い合戦に臨んだ尼子軍の猛攻は、それまでの膠着状態が嘘のように阿用城を圧倒した 9 。あれほど堅固を誇った城は一挙に陥落し、城主・桜井宗的をはじめとする桜井一族は悉く討ち果たされた 9 。

この迅速かつ徹底的な報復は、単なる感情的な行動に留まらなかった。それは、尼子氏に刃向かう者がどのような運命を辿るかを、出雲国内の他の国人衆に強烈に見せつける示威行為でもあった。嫡男の死という多大な犠牲を払いながらも、結果的にこの戦いに完勝したことで、出雲国内における経久の支配権は、もはや揺るがすことのできない絶対的なものとして確立されたのである。

第二節:後継者問題と尼子晴久の台頭

政久の死は、尼子氏に深刻な後継者問題をもたらした。順当な権力継承の道筋が、完全に断たれてしまったのである 15 。経久は、政久の嫡男、すなわち自身の孫にあたる三郎四郎(後の尼子晴久)を後継者に指名した 16 。しかし、父・政久が戦死した時点で、晴久はまだ4、5歳の幼児に過ぎなかった 15 。

このため、既に60歳を超えていた経久は、隠居して家督を譲ることができなくなった。彼は自らが後見人となり、孫の晴久が成人して一族を統率できる年齢になるまで、引き続き尼子氏の最高権力者として君臨し続けることを余儀なくされたのである 2 。晴久が正式に家督を継承し、尼子氏の当主となったのは、父の死から実に19年もの歳月が流れた天文六年(1537年)のことであった 17 。

政久の死という短期的な大混乱は、逆説的に、尼子氏の権力基盤を長期的に安定させるという意図せざる結果をもたらした可能性がある。もし政久が生存し、順当に家督を継承していた場合、強大な軍事力を背景に持つ次弟・国久や、後に反乱を起こす三弟・興久との間で、深刻な権力闘争が発生した可能性は否定できない。しかし、政久の死によって後継者は疑いようもなく幼い晴久に一本化された。そして、一族の誰もが逆らうことのできない絶対的なカリスマ創業者である祖父・経久が、約20年という長期にわたって後見人として君臨し続けた。この強力な中央集権体制が、他の多くの戦国大名家で見られたような兄弟間の後継者争いを未然に防ぎ、晴久が盤石な基盤の上で円滑に権力を継承することを可能にした、という逆説的な見方も成り立つのである。

第三節:歴史の皮肉―最盛期と衰亡の萌芽

祖父・経久による長期の後見の下で成長した尼子晴久は、家督継承後、その才能を開花させる。石見銀山を大内氏から奪取して巨大な財源を確保し、備前・美作へと勢力を拡大、一時は山陰・山陽八カ国の守護を兼任するに至った 15 。尼子氏の版図は、父祖・経久の時代をも凌ぐ最大のものとなり、まさに最盛期を迎えたのである 3 。

しかし、歴史の皮肉と言うべきか、政久の死がもたらした権力構造は、この栄光の裏で、やがて来る衰亡の萌芽をも育んでいた。晴久の治世下では、彼の叔父にあたる尼子国久が率いる精鋭部隊「新宮党」が、数々の戦功を背景に一族内で絶大な権勢を誇るようになっていた。晴久にとって、この叔父の一派は頼もしい軍事力であると同時に、自身の当主としての権威を脅かしかねない潜在的な脅威でもあった。この両者の間の微妙な緊張関係は、宿敵・毛利元就の巧みな離間策によって増幅され、ついに天文二十三年(1554年)、晴久が新宮党を粛清するという一族内の悲劇(新宮党事件)へと至る 4 。この粛清は、尼子氏最強の軍団を自らの手で葬り去るに等しい行為であり、尼子氏の軍事力を決定的に弱体化させ、毛利氏による本格的な出雲侵攻を許す最大の遠因となった。

尼子政久の死は、尼子氏の歴史における決定的な分岐点であった。もし彼が生きていたら、尼子氏の歴史はどうなっていただろうか。彼が父・経久ほど有能であったか、あるいは野心的な弟たちを晴久よりも巧みに制御できたかは、誰にも分からない。しかし、確かなことは、彼の死が、息子・晴久による「最盛期」への道を開いたと同時に、晴久と叔父・国久との間に横たわる、後の致命的な対立の構造を固定化させたということである。政久の死という一点から、尼子氏の栄光と悲劇、二つの未来への道が伸びていたのである。

結論:歴史に刻まれた悲劇の貴公子

尼子政久は、その生前の具体的な功績によってではなく、あまりにも劇的で悲劇的な死と、それがもたらした深刻な政治的影響によって、戦国史にその名を刻んだ人物である。彼は、戦国の荒々しい武将でありながら、陣中に響かせた笛の音と共に散った「悲劇の貴公子」として、後世の人々に記憶されている。

彼の夭折は、尼子氏の権力継承に巨大な空白を生み出したが、それは皮肉にも、絶対的権力者である祖父・経久による長期後見体制を現出させ、結果として息子・晴久の代における尼子氏の最盛期を準備するという、歴史の複雑な一面を示している。しかし同時に、その死がもたらした権力構造の変化は、一族内の不和を助長し、遠い未来の滅亡の種子をも内包していた。

政久の生涯は、特にその最期の逸話が『雲陽軍実記』といった軍記物語という媒体を通じて語り継がれることで、史実と文学的想像力が融合した、忘れがたい物語となった。彼の存在は、単なる歴史上の一人物という枠を超え、戦国という時代の栄光と、その裏にある生命の儚さ、そして一つの死が持つ計り知れない歴史の重みを、現代の我々に静かに語りかけているのである。

引用文献

- 尼子經久- 維基百科,自由的百科全書 https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E5%B0%BC%E5%AD%90%E7%B6%93%E4%B9%85

- 尼子经久- 维基百科,自由的百科全书 https://zh.wikipedia.org/zh-cn/%E5%B0%BC%E5%AD%90%E7%B6%93%E4%B9%85

- 尼子一族盛衰記 | 安来市観光ガイド - 安来市観光協会 https://yasugi-kankou.com/amagoitizokuseisuiki/

- 尼子家の「御一家再興」戦争と山中幸盛 - 島根県 https://www.pref.shimane.lg.jp/life/bunka/bunkazai/event/plusonline/online2.data/1kou.pdf

- 尼子経久は何をした人?「牢人に落ちぶれるも下克上で国を奪って謀聖と呼ばれた」ハナシ|どんな人?性格がわかるエピソードや逸話・詳しい年表 https://busho.fun/person/tsunehisa-amago

- 歴史の目的をめぐって 尼子経久 https://rekimoku.xsrv.jp/2-zinbutu-01-amago-tsunehisa.html

- 歴史の目的をめぐって 尼子政久 https://rekimoku.xsrv.jp/2-zinbutu-01-amago-masahisa.html

- 尼子国久- 维基百科,自由的百科全书 https://zh.wikipedia.org/zh-cn/%E5%B0%BC%E5%AD%90%E5%9C%8B%E4%B9%85

- 【より道‐117】「尼子の落人」と家訓が残るほどの物語_尼子政久という男|LittleVaaader - note https://note.com/vaaader/n/n9df4b31e0fa4

- 尼子経久 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%BC%E5%AD%90%E7%B5%8C%E4%B9%85

- 尼子氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%BC%E5%AD%90%E6%B0%8F

- 尼子政久 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%BC%E5%AD%90%E6%94%BF%E4%B9%85

- 尼子伊予守経久 - 伯耆国古城・史跡探訪浪漫帖「しろ凸たん」 https://shiro-tan.jp/history-a-amago-tsunehisa.html

- 三刀屋城 牛尾城(三笠城) 大西城(高麻城) 佐世城 阿用城 岩熊城 三刀屋じゃ山城 近松城 余湖 http://mizuki.my.coocan.jp/simane/unnansi.htm

- 尼子晴久 日本史辞典/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/history/history-important-word/amago-haruhisa/

- 「尼子晴久」山陰山陽8カ国の守護となり、尼子最盛期を築く! - 戦国ヒストリー https://sengoku-his.com/759

- 尼子晴久 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%BC%E5%AD%90%E6%99%B4%E4%B9%85

- 【より道‐119】「尼子の落人」と家訓が残るほどの物語_尼子晴久という男|LittleVaaader - note https://note.com/vaaader/n/n57427cf1c362

- 【島根県】阿用城【雲南市大東町東阿用】 – 山城攻城記 - サイト https://gosenzo.net/yamajiro/2022/01/02/%E3%80%90%E5%B3%B6%E6%A0%B9%E7%9C%8C%E3%80%91%E9%98%BF%E7%94%A8%E5%9F%8E%E3%80%90%E9%9B%B2%E5%8D%97%E5%B8%82%E5%A4%A7%E6%9D%B1%E7%94%BA%E6%9D%B1%E9%98%BF%E7%94%A8%E3%80%91/

- 阿用の地域@雲南市立阿用小学校 https://shimane-school.net/unnan/ayou-sho/ayou.php

- 続雲陽軍実記|松安六治郎佳久 - note https://note.com/matuyasu_/n/n6fb8ab759dea

- 雲陽軍実記(うんようぐんじつき)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E9%9B%B2%E9%99%BD%E8%BB%8D%E5%AE%9F%E8%A8%98-3087364

- 読本における尼子史伝 https://ir.lib.shimane-u.ac.jp/28456/files/7387