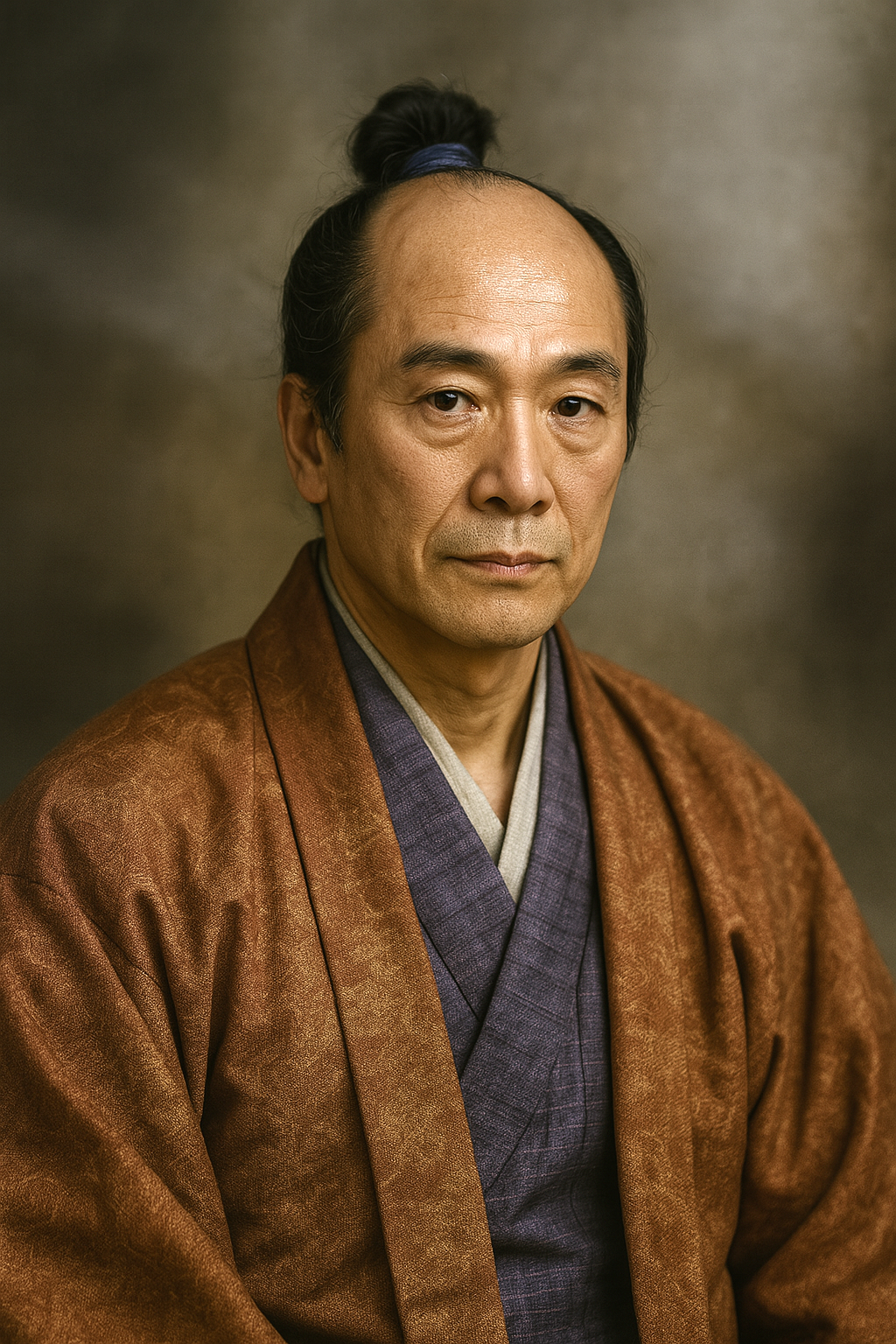

屋代勝永

屋代勝永は戦国から江戸初期を生き抜いた武将。武田、織田、上杉、徳川と主君を変え、徳川家康に重用され大坂の陣で旗奉行を務めた。子孫は大名となるも万石騒動で改易、旗本として存続。

戦国の動乱を駆け抜け、徳川の世を築いた武将 ― 屋代勝永(秀正)の生涯と一族の軌跡

序章:乱世を生き抜いた信濃国衆、屋代勝永

日本の歴史上、最も激しい社会変動期であった戦国時代から江戸時代初期。その大転換期を、一人の武将の生涯を通じて鮮やかに描き出すことができる。その人物こそ、信濃国衆・屋代勝永(やしろ かつなが)、初名を秀正(ひでまさ)という。彼の人生は、主家を次々と変えながらも、自らの武と智で乱世を駆け抜け、最終的に徳川幕府の成立に貢献した、地方領主の生き残りと立身出世の典型例である 1 。

従来、屋代勝永の生涯、特にその動向が最も複雑であった天正年間については、不明な点が多く残されていた。しかし、1982年に静岡県でその子孫の家から「屋代家文書」が発見されたことにより、研究は画期的な進展を遂げた 3 。この一級史料群は、武田信玄や徳川家康ら、当代随一の権力者からの書状を含み、これまで謎に包まれていた勝永の行動、とりわけ上杉家からの離反時期などを正確に特定し、その人物像を再構築する上で決定的な役割を果たしたのである 3 。

本報告書は、この「屋代家文書」をはじめとする最新の研究成果に基づき、屋代勝永という一人の武将の生涯を徹底的に詳述するものである。それは単なる個人伝に留まらない。彼の出自である屋代一族の源流から、彼が築いた栄光、そしてその子孫の代に訪れる劇的な転落まで、一族の盛衰という長期的視点からその歴史的意義を考察し、戦国から近世へと移行する時代の本質に迫ることを目的とする。

屋代勝永(秀正) 略年表

|

和暦 |

西暦 |

年齢 |

出来事 |

出典 |

|

永禄元年 |

1558年 |

1歳 |

室賀満正の四男として生まれる。 |

4 |

|

天正3年 |

1575年 |

18歳 |

養嗣子であった兄・正長が長篠の戦いで戦死。 |

5 |

|

天正4年 |

1576年 |

19歳 |

伯父・屋代政国の婿養子となり家督を相続。武田勝頼に仕える。 |

4 |

|

天正10年 |

1582年 |

25歳 |

2月、甲州征伐で武田家が滅亡。織田家臣・森長可に属す。 |

5 |

|

|

|

|

6月、本能寺の変後、北信濃を制圧した上杉景勝に帰順。海津城副将となる。 |

5 |

|

天正12年 |

1584年 |

27歳 |

4月1日、上杉家を離反し徳川家康に属す。荒砥城、次いで虚空蔵山城に籠城。 |

4 |

|

天正13年 |

1585年 |

28歳 |

第一次上田合戦に徳川方として参戦。 |

5 |

|

慶長5年 |

1600年 |

43歳 |

関ヶ原の戦いにおいて、徳川秀忠軍に属し第二次上田合戦に参加。 |

5 |

|

慶長19年 |

1614年 |

57歳 |

甲斐国巨摩郡に6千石余を与えられる。大坂冬の陣で旗奉行を務める。 |

5 |

|

慶長20年 |

1615年 |

58歳 |

大坂夏の陣で旗奉行を務める。 |

2 |

|

元和8年 |

1622年 |

65歳 |

徳川忠長の付家老となり、信濃小諸城代を拝命。 |

4 |

|

元和9年 |

1623年 |

66歳 |

閏8月3日、死去。 |

4 |

第一部:屋代源流 ― 信濃に根差す一族

村上氏の庶流としての出自

屋代氏の歴史は、信濃国(現在の長野県)の土壌に深く根差している。その源流は、清和源氏頼信流を称する信濃の名族・村上氏の庶流とされ、信濃国埴科郡屋代郷(現・長野県千曲市)を本拠地としたことから「屋代」を名乗った 11 。この屋代郷は、北信濃の中心地である善光寺平の南端、千曲川東岸に位置する。対岸の塩崎城と共に、北信濃と東信濃を結ぶ交通・軍事上の結節点であり、戦略的に極めて重要な地であった 12 。屋代氏は、この要衝に屋代城を築き、北信濃に勢力を張る本家・村上氏の代官的な役割を担いながら、在地領主としての地位を確立していったのである 12 。

養父・屋代政国の決断 ― 武田信玄への臣従

戦国時代、甲斐国の武田信玄が信濃侵攻を開始すると、屋代氏はその激しい渦の中心に巻き込まれる。当時の当主、屋代勝永の養父となる屋代政国(まさくに、義綱とも)は、主君である村上義清の宿将として、果敢に武田軍に抵抗した 6 。その抵抗の激しさは、天文17年(1548年)の上田原の戦いにおいて、政国の嫡男・基綱(もとつな)が村上軍の一員として奮戦し、討死したという事実からも窺い知ることができる 6 。この時、屋代氏は紛れもなく武田氏と敵対する村上氏の中核をなす一族であった。

しかし、戦局は非情であった。武田氏の巧みな調略と圧倒的な軍事力の前に、村上氏の勢力は次第に衰退していく。そして天文22年(1553年)、武田軍の猛攻により村上氏の本拠・葛尾城が陥落する寸前、政国は大きな決断を下す。千曲川対岸の塩崎城主・塩崎氏と共に、主君・村上義清を見限り、武田信玄に降伏したのである 3 。この寝返りは、南北から挟撃される形となった村上義清にとって致命傷となり、義清は越後の長尾景虎(後の上杉謙信)を頼って敗走。これが、その後十数年にわたり5度も繰り返される川中島の戦いの直接的な引き金の一つとなった 3 。

この政国の行動は、現代の価値観から見れば「裏切り」と断じられるかもしれない。しかし、戦国時代の国衆の置かれた立場を鑑みれば、その評価は一変する。嫡男を武田との戦で失うほどの忠誠を尽くしたにもかかわらず、主家の滅亡が目前に迫った時、彼が選んだのは主家との心中ではなく、一族の存続であった。国衆にとって、自らの家と領地を守り、血脈を未来へ繋ぐことは至上の命題である。政国の決断は、忠誠と存続を天秤にかけた末の、極めて現実的かつ冷徹な「生存戦略」であった。この決断により、屋代氏は武田氏配下の信濃先方衆として組み込まれ、荒砥城を与えられて存続を許された 7 。そしてこの現実主義的な行動原理は、後に養子・勝永の生涯における重要な局面での選択にも、色濃く受け継がれていくことになる。

第二部:武田家臣時代 ― 激戦の只中で

屋代勝永 略系図

Mermaidによる関係図

複雑な家督相続と武田家臣としての出発

屋代勝永の人生の幕開けは、戦国の世の過酷さを象徴するような、複雑な家督相続から始まった。彼は永禄元年(1558年)、屋代政国の実弟で、信濃小県郡の国衆・室賀氏の養子となっていた室賀満正(むろが みつまさ)の四男として生を受けた 4 。

一方、伯父である屋代政国は、実子・基綱を上田原の戦いで失った後、弟・満正の次男、すなわち勝永の実兄にあたる正長(まさなが)を養子に迎えて後継者としていた 6 。しかし、天正3年(1575年)、武田勝頼が織田・徳川連合軍に歴史的な大敗を喫した長篠の戦いで、この養子・正長もまた戦死してしまう 5 。

立て続けに後継者を失った政国は、再び弟・満正の子に頼ることになる。満正の四男であった秀正(後の勝永)を、自らの娘の婿養子として迎え、天正4年(1576年)に屋代家の家督を継がせたのである 4 。こうして19歳の若き勝永は、武田勝頼に仕える信濃先方衆の一員として、70騎を率いる将となり、歴史の表舞台に登場した 5 。

駿河丸子城将、そして主家の滅亡

武田家臣としての勝永の活動は、本拠地である信濃に留まらなかった。彼は武田氏の駿河方面における重要拠点の一つ、丸子城(まりこじょう、鞠子城とも書く)の城将に任じられている 5 。これは、彼が単なる信濃の一在地領主ではなく、武田軍団の広域的な軍事戦略に組み込まれるほど、その武将としての能力を評価され、信頼されていたことを示している。

しかし、栄華を誇った武田氏にも、滅亡の時が迫っていた。天正10年(1582年)2月、織田信長と徳川家康による連合軍が、圧倒的な物量で甲州征伐を開始する。勝永は駿河の用宗城への後詰(救援)に向かうが敗北 5 。徳川軍に駿府を占領されると、守備していた丸子城を放棄し、甲斐国へと撤退を余儀なくされた 18 。

もはや風前の灯火となった主君・武田勝頼一行への随行を願い出るも、それは許されなかった 5 。この事実は、勝永の武田家臣団における立ち位置を象徴している。信濃先方衆として、また駿河の城将として重用されてはいたものの、武田家譜代の家臣団とは一線を画された「外様」の国衆であった。主君と運命を共にする中核的な家臣とは見なされていなかったのである。しかし、この「外様」としての立場が、皮肉にも彼の命を救うことになった。勝頼と共に天目山で散った多くの譜代家臣とは対照的に、本領である信濃屋代へ戻ることを許された(あるいは見捨てられた)ことで、彼は次なる時代の激動を生き抜く機会を得たのである。

第三部:主君変転 ― 天正壬午の乱と究極の選択

権力の空白地帯にて(織田・上杉への所属)

天正10年(1582年)3月、武田氏が滅亡すると、信濃国は織田信長の支配下に入った。北信濃は信長の重臣・森長可(もり ながよし)の所領となり、屋代勝永もこれに属することとなった 5 。しかし、その支配は長くは続かなかった。同年6月2日、京都で本能寺の変が勃発し、信長が横死。この報は、旧武田領に巨大な権力の空白地帯を生み出し、徳川、北条、上杉の三大大名がこの地を巡って激しく争う「天正壬午の乱」の引き金となった 23 。

後ろ盾を失った森長可が信濃から撤退すると、間髪入れずに越後の上杉景勝が軍事行動を起こし、北信濃の川中島四郡を制圧する 23 。この新たな強者の出現に対し、勝永は迅速に帰順。景勝は勝永を高く評価し、北信濃支配の拠点である海津城(後の松代城)の副将に任じるという破格の厚遇で迎えた 5 。この時の城代は、かつての主家・村上氏の嫡流である山浦国清(村上国清)であり、勝永はその補佐役という重要な立場を与えられたのである。

徳川家康への帰順 ― 生き残りを賭けた反旗

上杉氏の配下として厚遇された勝永であったが、その立場もまた安泰ではなかった。天正11年(1583年)頃から、甲斐・信濃の領有を狙う徳川家康による執拗な調略が開始される 5 。そして、勝永は再び主君を替えるという、人生を賭けた大きな決断を下す。

「屋代家文書」の発見により、その離反の実行は天正12年(1584年)4月1日であったことが正確に判明している 4 。勝永は一族郎党を率いて海津城を出奔し、徳川方へと寝返った。この行動は、単なる個人的な去就の問題ではなかった。この時期、家康は豊臣秀吉と小牧・長久手の戦いの真っ只中にあり、背後を固める上杉景勝の動向に神経を尖らせていた。もし景勝が秀吉と連携して南下すれば、家康は挟撃される危機にあった。この絶妙なタイミングでの勝永の離反は、家康にとって計り知れない戦略的価値を持っていた。それは上杉軍の内部に動揺を与え、北信濃の軍事情報を家康にもたらすだけでなく、景勝に「後方の乱」を鎮圧させるための兵力と時間を割かせ、家康との主戦線への介入を困難にさせる、極めて重要な戦略的陽動の役割を果たしたのである。

寝返った勝永の戦いは熾烈を極めた。まず旧領の荒砥城を奪って籠城するも、上杉方の村上国清らの猛追を受けて城を失う 7 。しかし、彼は屈しなかった。次に天然の要害として知られる虚空蔵山城(こくぞうさんじょう)に拠点を移すと、上杉軍の度重なる攻撃をことごとく撃退。「屋代秀正覚書」によれば、その攻防は18度に及んだと伝えられるほどの激戦であった 5 。

天正13年(1585年)、勝永は徳川軍の一員として、後に徳川から離反した真田昌幸の上田城攻め(第一次上田合戦)に参加する。しかし、徳川本隊は真田の巧みな戦術の前に大敗を喫し撤退。これにより、敵地である北信濃に孤立する虚空蔵山城の維持は不可能となり、勝永は城を放棄して小諸城に駐留する徳川勢に合流した 5 。所領の全てを失いながらも、彼は徳川家臣として生き残る道を選んだ。この天正壬午の乱における彼の粘り強い戦いと忠誠心は、家康に深く記憶され、後の徳川政権下での彼の地位を確固たるものにする最大の要因となったのである。

第四部:徳川の天下への貢献

旗奉行の栄誉 ― 関ヶ原から大坂の陣へ

徳川家康の家臣となった屋代勝永は、その後の天下統一事業において重要な役割を果たしていく。慶長5年(1600年)、天下分け目の関ヶ原の戦いが勃発すると、勝永は徳川秀忠が率いる中山道軍に属し、真田昌幸が守る信濃上田城攻め(第二次上田合戦)に参加した 5 。

そして、彼の武将としてのキャリアの頂点とも言えるのが、慶長19年(1614年)から始まった大坂冬・夏の陣である。この豊臣家との最終決戦において、勝永は徳川本陣の「旗奉行」という大役を拝命した 2 。旗奉行は、単に旗を持つだけの役職ではない。総大将の権威の象徴である旗(馬印)を預かり、本陣の進退を司る、極めて重要な役目である。旗の動き一つが全軍の士気と統率に直結するため、戦闘に直接参加することはなくとも、総大将からの絶対的な信頼と、いかなる戦況でも動じない冷静な判断力が求められた 32 。

三河以来の譜代家臣が数多く存在する徳川家臣団の中で、元は武田家臣、次いで上杉家臣であった「外様」の勝永がこの大役に抜擢された事実は、彼が徳川家からいかに厚い信任を得ていたかを物語っている。天正壬午の乱という最も困難な時期に示した忠誠心と功績が、家康・秀忠親子から高く評価されていた何よりの証左であった。

さらに、大坂冬の陣における今福・鴫野の合戦では、軍監(検使)として、かつて自らが仕えた上杉景勝の軍勢を指揮するという、数奇な巡り合わせの役目を果たしている 5 。これは、徳川の威光を示すと同時に、多様な出自を持つ武将たちを糾合し、適材適所に使いこなす天下人・徳川の度量を示す、巧みな人事であったとも考えられる。勝永の存在そのものが、新たな徳川の世の到来を象徴していたのである。

甲斐での知行と安寧の晩年

大坂の陣での功績などが認められ、慶長19年(1614年)、勝永は甲斐国巨摩郡内に6千73石余りの知行を与えられ、上神取(かみかんどり、現・山梨県北杜市)に居館(屋代氏館跡)を構えた 5 。この地は現在も地名として残り、彼の墓所も存在する 36 。

元和8年(1622年)、二代将軍・徳川秀忠の次男である徳川忠長(駿河大納言)の付家老に任じられ、信濃小諸城代を拝命する 2 。これは将軍家の一門を補佐する重職であり、彼の晩年が徳川幕府の中枢から厚い信任を得ていたことを示している。

翌、元和9年(1623年)閏8月3日、勝永は66年の生涯を閉じた 4 。彼の死は、大坂の陣を経て、世の中が大きな戦乱のない「元和偃武(げんなえんぶ)」と呼ばれる平和な時代へと移行した、まさにその最中であった 38 。戦国の動乱をその身一つで駆け抜けた武将は、自らが礎を築いた新しい時代の到来を見届けるかのように、静かにこの世を去ったのである。

第五部:屋代家の盛衰 ― 大名から旗本へ

安房北条藩の立藩と一族の最盛期

屋代勝永が築き上げた功績は、その子・忠正(ただまさ)の代で結実する。忠正は当初、父と同じく駿河大納言・徳川忠長の付家老として1万石を領していた 11 。寛永9年(1632年)、主君である忠長が不行跡などを理由に改易されると、忠正もその連座によって所領を没収され、蟄居処分という苦難を味わう 35 。

しかし、屋代家はここで終わらなかった。寛永15年(1638年)、忠正は父・勝永の功績もあってか赦免され、安房国(現・千葉県南部)に新たに1万石の所領を与えられて大名に復帰。安房北条藩を立藩した 41 。これは、信濃の一国衆に過ぎなかった屋代氏にとって、まさに一族の最盛期と呼べる瞬間であった。

万石騒動 ― 栄光からの転落

しかし、その栄光は長くは続かなかった。3代藩主・屋代忠位(ただたか)の時代、屋代家は悲劇的な結末を迎える。忠位は幕府の大番頭などの要職を歴任したが、1万石の小藩にとって、その役務に伴う出費は財政を著しく圧迫した 42 。

財政再建を焦った藩は、川井藤左衛門という新参の家臣を登用し、新田開発や年貢増徴といった急進的な改革を断行する 49 。しかし、この改革は農繁期の無償労働や苛烈な増税を領民に強いるものであり、領民の生活を著しく困窮させた 49 。

そして正徳元年(1711年)、ついに領民の怒りが爆発する。所領である27ヶ村の農民が一斉に蜂起し、年貢の減免を求めて藩の陣屋や江戸屋敷に押し寄せた。この藩領全体を巻き込んだ一揆は「万石騒動(まんごくそうどう)」と呼ばれる 50 。藩側は一揆の代表者3名を処刑するという強硬手段で応じたが、領民は怯むことなく、幕府への越訴(直訴)という最終手段に打って出る 49 。この訴えは時の為政者・新井白石らの知るところとなり、幕府による正式な審理が行われた 50 。

翌、正徳2年(1712年)、幕府の裁定が下る。改革を主導した家老・川井藤左衛門は死罪。そして藩主・屋代忠位は、領民を統治する能力なき「失政」の罪を問われ、改易、すなわち領地没収の厳罰に処された 49 。安房北条藩は、わずか3代、74年でその歴史に幕を閉じたのである。

旗本としての存続

大名としての地位は失ったものの、屋代家は完全に断絶したわけではなかった。幕府は、初代・勝永が徳川家のために尽くした多大な功績に免じ、蔵米三千俵を与えることで、屋代家が旗本として家名を存続することを許した 11 。

この一族の盛衰は、武士に求められる価値基準の劇的な変化を象徴している。父・勝永の成功は、戦場での武功と激動の情勢を読み解く戦略眼という「戦国の価値観」によってもたらされた。対照的に、孫・忠位の失敗は、平時における藩経営、すなわち財政運営や民政といった「江戸時代の価値観」への適応失敗に起因する。勝永が命懸けで勝ち取った1万石の所領を維持するには、もはや武功ではなく、経済感覚や行政能力、そして領民を慈しむ「仁政」の思想が不可欠となっていた。屋代家の転落は、武士の世が「武」の時代から「文(統治)」の時代へと、わずか二世代のうちに完全に移行したことの厳しさを、現代に突きつけている。

その後、屋代氏は徳川旗本として江戸時代を生き抜き、明治維新を迎えた。その血脈は現代にまで受け継がれている 3 。

終章:屋代勝永が現代に遺したもの

屋代勝永の生涯は、信濃の一国衆が、自らの知恵と決断、そして武勇によって戦国の動乱を生き抜き、新たな時代の創出に貢献した輝かしい軌跡であった。彼の人生は、忠誠と裏切りが表裏一体であった時代の現実、武功によって身を立てる栄光、そして治世の失敗による子孫の没落といった、近世武家の生の多面性を我々に教えてくれる。

その足跡は、今なお日本の各地に史跡として刻まれている。彼の一族が拠点とした信濃国千曲市の 屋代城跡 14 と、復元整備され往時の山城の姿を伝える

荒砥城跡 58 。上杉軍を相手に孤軍奮闘した上田市・坂城町にまたがる険峻な

虚空蔵山城跡 8 。そして、安寧の晩年を過ごした山梨県北杜市の

屋代氏館跡 と、同地の勝永寺に眠る 墓所 35 。これらの地を訪れることで、我々は彼の生きた時代をより立体的に感じることができるだろう。

そして何よりも重要な遺産は、1982年に発見され、現在は 長野県立歴史館 (千曲市屋代)に寄贈・保管されている「 屋代家文書 」である 3 。この史料群は、勝永個人のみならず、戦国末期から近世にかけての信濃武士団の動向や、大名間の複雑な関係性を解き明かす上で、計り知れない価値を持つ。今後の研究の進展によっては、屋代勝永、そして彼が生きた時代に関する、さらなる新たな事実が明らかになる可能性を秘めている 63 。

史跡と史料。これらは、屋代勝永という一人の武将の記憶を、400年の時を超えて現代に繋ぎとめる、かけがえのない歴史の証人なのである。

引用文献

- eフレンズ本・CD・DVDショップ 商品詳細 https://eshop2.nanairo.coop/media/web/sp/book/kinki/shiga/prodinfo?productcode=0100000000000034724456

- 屋代勝永の紹介 - 大坂の陣絵巻へ https://tikugo.com/osaka/busho/yasiro/b-yasiro-katu.html

- 屋代一族について - 一重山みらい会議 https://yashiro-1eyama.link/%E5%B1%8B%E4%BB%A3%E4%B8%80%E6%97%8F%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6/

- 屋代秀正 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B1%8B%E4%BB%A3%E7%A7%80%E6%AD%A3

- 屋代秀正 - BIGLOBE http://www7a.biglobe.ne.jp/echigoya/jin/YashiroHidemasa.html

- 屋代正国 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B1%8B%E4%BB%A3%E6%AD%A3%E5%9B%BD

- 屋代城跡 /【川中島の戦い】史跡ガイド - 長野市 - ながの観光net https://www.nagano-cvb.or.jp/furinkazan/shiseki/entry/000682.php.html

- 坂城町 『山城』散歩 第六回 虚空蔵山城 - ちくま未来新聞WEB https://newspaper.ckm-mirai.org/%E5%9D%82%E5%9F%8E%E7%94%BA%E3%80%80%E3%80%8E%E5%B1%B1%E5%9F%8E%E3%80%8F%E6%95%A3%E6%AD%A9%E3%80%80%E7%AC%AC%E5%85%AD%E5%9B%9E%E3%80%80%E8%99%9A%E7%A9%BA%E8%94%B5%E5%B1%B1%E5%9F%8E/

- 屋代秀正(1558-1623.9.27) - 日语词典 - 新东方在线 https://www.koolearn.com/japdict/nm_40870.html

- 甲斐 屋代氏館-城郭放浪記 https://www.hb.pei.jp/shiro/kai/yashiroshi-yakata/

- 武家家伝_屋代氏 http://www2.harimaya.com/sengoku/html/yasiro_k.html

- 屋代氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B1%8B%E4%BB%A3%E6%B0%8F

- 信濃 屋代城-城郭放浪記 https://www.hb.pei.jp/shiro/shinano/yashiro-jyo/

- 屋代城の見所と写真・100人城主の評価(長野県千曲市) - 攻城団 https://kojodan.jp/castle/1198/

- G506 屋代満照 - 清和源氏 https://www.his-trip.info/keizu/entry346.html

- 屋代氏とは? わかりやすく解説 - Weblio国語辞典 https://www.weblio.jp/content/%E5%B1%8B%E4%BB%A3%E6%B0%8F

- 室賀満正 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%A4%E8%B3%80%E6%BA%80%E6%AD%A3

- 室賀満正とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E5%AE%A4%E8%B3%80%E6%BA%80%E6%AD%A3

- 丸子城跡 - BIGLOBE http://www2u.biglobe.ne.jp/~ture/marikosizuoka.htm

- 丸子城の見所と写真・400人城主の評価(静岡県静岡市) - 攻城団 https://kojodan.jp/castle/614/

- 駿河 丸子城[縄張図あり]-城郭放浪記 https://www.hb.pei.jp/shiro/suruga/mariko-jyo/

- 屋代秀正(やしろ ひでまさ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%B1%8B%E4%BB%A3%E7%A7%80%E6%AD%A3-1116363

- 1582年(後半) 東国 天正壬午の乱 | 戦国時代勢力図と各大名の動向 https://sengokumap.net/history/1582-4/

- 天正壬午の乱 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A9%E6%AD%A3%E5%A3%AC%E5%8D%88%E3%81%AE%E4%B9%B1

- 天正壬午の乱〜徳川vs上杉vs北条!本能寺の変直後の争乱をわかりやすく解説 https://www.tabi-samurai-japan.com/story/event/166/

- 天正壬午の乱~武田氏の旧領をめぐる争い~ - 中世歴史めぐり https://www.yoritomo-japan.com/sengoku/ikusa/tensho-jingo.html

- 上杉景勝 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8A%E6%9D%89%E6%99%AF%E5%8B%9D

- 「信濃史料」巻十六 1頁~ - ADEAC https://adeac.jp/npmh/top/topg/16001.html

- 山と戦!合戦に使われた山の歴史を知る - KURA https://kuraonline.jp/article/282

- 荒砥城 (長野県千曲市) -バブルの香り感じる温泉街の復元山城 東信の城めぐり⑧ https://tmtmz.hatenablog.com/entry/2023/07/16/080000

- 松平重則 - Wikiwand https://www.wikiwand.com/ja/articles/%E6%9D%BE%E5%B9%B3%E9%87%8D%E5%89%87

- 徳川家 武将名鑑 https://kamurai.itspy.com/nobunaga/tokugawaSS/index.htm

- 旗奉行 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%97%E5%A5%89%E8%A1%8C

- 旗奉行の心得 - 大坂の陣絵巻へ https://tikugo.com/osaka/yomoyama/fuyu/hatabugyo-kokoroe.html

- 屋代氏館(北杜市) - 山梨県 https://www.yamareki.com/siro/yasirosiyakata.html

- 白旗神社 https://www.yamanashi-kankou.jp/kankou/topics/sp/documents/shiro-kyokan_map-hokuto2-small.pdf

- 甲斐屋代氏館 http://www.oshiro-tabi-nikki.com/yasirosiyakata.htm

- 元和偃武 - 维基百科 https://zh.wikipedia.org/zh-cn/%E5%85%83%E5%92%8C%E5%81%83%E6%AD%A6

- 元和偃武- 維基百科 https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E5%85%83%E5%92%8C%E5%81%83%E6%AD%A6

- 慶應義塾大学アート・センター(KUAC) | センチュリー文化財団寄託品展覧会「元和偃武400年 太平の美 書物に見る江戸前期の文化 」 - Keio University http://www.art-c.keio.ac.jp/news-events/event-archive/century2015/

- 北条藩 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%97%E6%9D%A1%E8%97%A9

- 北条藩(解説) https://fururen.net/siryoukan/tenji/dekigoto/ryousyu/houjyouhan.html

- 徳川忠長 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%B3%E5%B7%9D%E5%BF%A0%E9%95%B7

- 屋代家時代とは何? わかりやすく解説 Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E5%B1%8B%E4%BB%A3%E5%AE%B6%E6%99%82%E4%BB%A3?dictCode=WKPKM

- 12205-0 千葉県館山市 | 地域の歴史秘話を求めて~日本全国探訪記~ http://miyaketomoya.blog.fc2.com/blog-entry-1052.html

- 屋代忠位 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B1%8B%E4%BB%A3%E5%BF%A0%E4%BD%8D

- 4.江戸幕府のシステムに縛られた外様大名 - 攻城団 https://kojodan.jp/blog/entry/2020/04/30/073948

- 上杉鷹山の藩政改革と金主たち ~米沢藩の借金・再生史 http://www.yonezawa-yuuikai.org/pdf/yozanfinancereport.pdf

- 万石騒動-テーマ別探訪 | たてやまフィールドミュージアム - 館山市立博物館 http://history.hanaumikaidou.com/archives/5561

- 万石騒動 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%87%E7%9F%B3%E9%A8%92%E5%8B%95

- 川井藤左衛門 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B7%9D%E4%BA%95%E8%97%A4%E5%B7%A6%E8%A1%9B%E9%96%80

- 安房の百姓一揆『万国騒動』 https://awa-ecom.jp/bunka-isan/wp-content/uploads/sites/9/2012/07/%E3%81%8A%E3%81%AF%E3%81%AA%E3%81%97%E5%8D%83%E8%91%89%E3%81%AE%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E2%91%A2%E3%80%8C%E5%AE%89%E6%88%BF%E3%81%AE%E7%99%BE%E5%A7%93%E4%B8%80%E6%8F%86%E3%80%8E%E4%B8%87%E5%9B%BD%E9%A8%92%E5%8B%95%E3%80%8F%E3%80%8D_compressed.pdf

- (11)三義民刑場跡(国分)-古代安房の中心地 -館野- | たてやまフィールドミュージアム - 館山市立博物館 http://history.hanaumikaidou.com/archives/5259

- 万石騒動(マンゴクソウドウ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E4%B8%87%E7%9F%B3%E9%A8%92%E5%8B%95-636597

- 三義民刑場跡(三義民と万石騒動) | 義民のあしあと - Travelogues https://gimin.travelogues.jp/e42/

- 地域研究「近世安房にみる朝鮮」-「朝鮮通信使」と万石騒動 - 館山まるごと博物館 https://awa-ecom.jp/bunka-isan/section/paper-010-090-040/

- 屋代城 ~数多の曲輪と堀切が本丸を守る~ | 城なび https://www.shiro-nav.com/castles/yashirojou

- 城山史跡公園「荒砥城跡」 - 千曲市 https://www.city.chikuma.lg.jp/soshiki/rekishibunkazaicenter/kanko/1/1971.html

- 荒砥城 - 信州千曲観光局 https://chikuma-kanko.com/experience/location/post-1463/

- 虚空蔵山(こくぞうさん) - 長野トレッキング倶楽部 https://www.hokusin.info/m6con22h/m6c02h117.html

- 『「屋代家 文書 」ほか一括 』 - 千曲市 https://www.city.chikuma.lg.jp/material/files/group/35/city80.pdf

- 長野県立歴史館をご利用の方 | ご利用案内 https://www.npmh.net/guide/

- 刊行物 | 長野県立歴史館 https://www.npmh.net/publication/

- 長野県立歴史館 研究紀要 - 全国文化財総覧 https://sitereports.nabunken.go.jp/7868