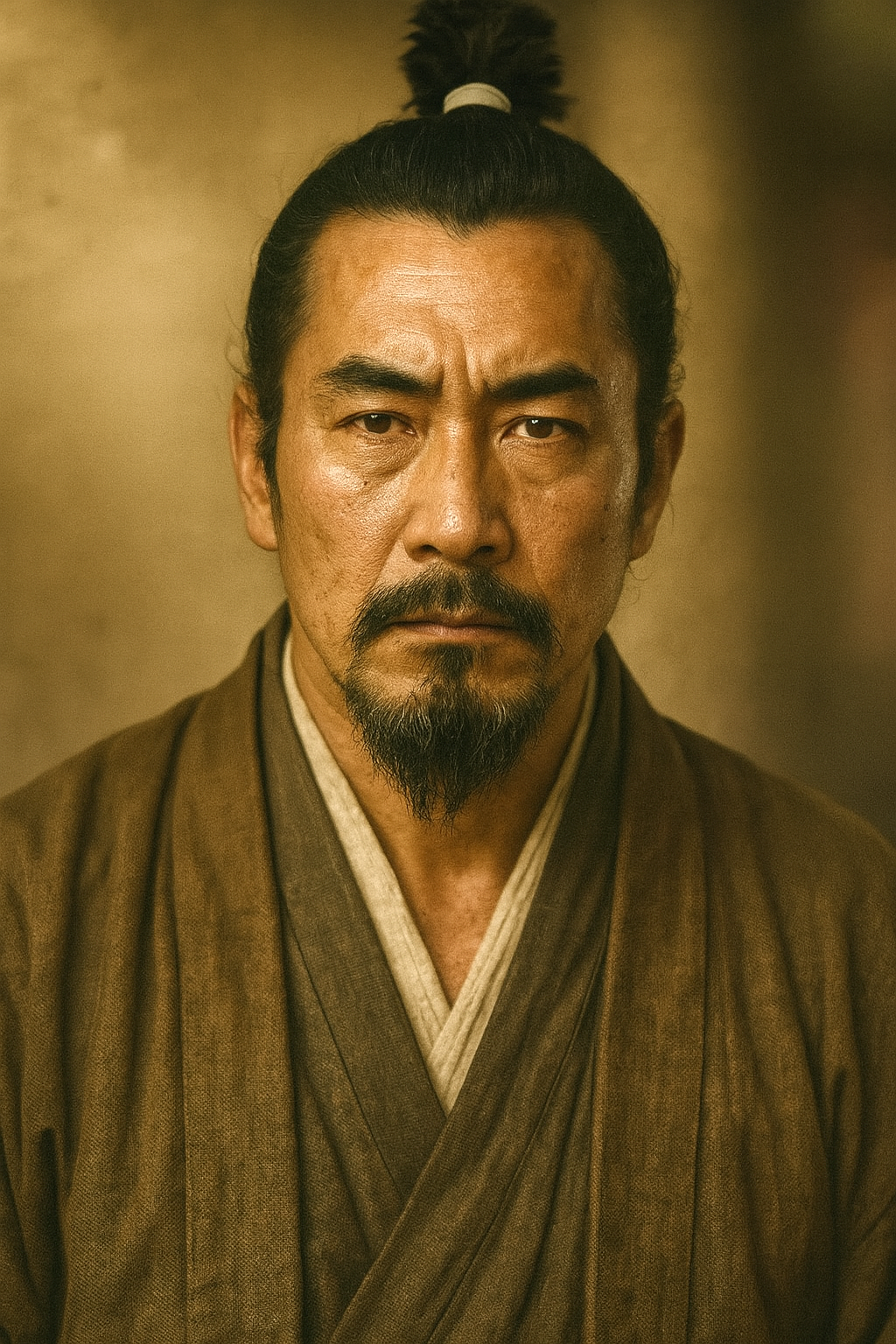

山名禅高

山名禅高(豊国)は因幡守護。尼子・毛利・織田の狭間で裏切りと降伏を重ね、家臣に追放されるも、徳川の世で旗本として家名を存続させた。

乱世を看取った男 ― 山名禅高(豊国)の生涯と実像

序章:宿将の肖像 ― 凋落と再生の狭間で

山名豊国(やまな とよくに)、後の禅高(ぜんこう)。この戦国武将の名は、歴史の中に複雑な影を落としている。ある者は、彼を羽柴秀吉や徳川家康といった天下人に媚びへつらい、領国を追われた文弱の将と見なす 1 。コンピューターゲームの世界では、しばしば能力の低い武将として描かれ、「使えない」という評価が定着しているかもしれない. 1 一方で、別の視点からは、彼は激動の時代を生き抜き、名門山名氏の血脈を未来へと繋いだ稀有な「宿将」として評価される 2 。尼子、毛利、織田という巨大勢力の狭間で翻弄され、幾度もの裏切りと降伏を重ねながらも、最終的には徳川の世で旗本として家名を存続させることに成功したその生涯は、単なる弱者のそれとは一線を画す. 4

この評価の二極化は、単なる意見の相違ではない。それは、「戦国時代の成功とは何か」という根源的な問いに対する、価値観の対立を映し出している。武勇を誇り、領土を拡大することこそが武将の本懐であるという伝統的な価値観に立てば、豊国の行動は卑屈で不甲斐ないものに映るだろう。しかし、多くの名門が歴史の波にのまれて消え去っていく中で、「家を存続させる」という武家社会における至上の命題を達成したという結果から見れば、彼の選択は驚くべき先見性と現実主義に裏打ちされたものと解釈できる. 3

本報告書は、山名豊国という一人の武将の生涯を徹底的に掘り下げることを目的とする。彼が背負った「六分一殿」と謳われた名門の栄光と凋落 1 、因幡国という脆弱な支配基盤の上で繰り広げた宿敵との死闘、そして巨大勢力の狭間で下した苦渋の決断の数々を、同時代の史料と研究成果に基づき多角的に検証する。彼は単なる日和見主義の裏切り者だったのか。それとも、時代の「潮流」を読み解き、武力ではなく文化的な価値と巧みな処世術によって家名を存続させた、類い稀なる生存戦略家だったのか。彼の78年にわたる生涯 6 は、戦国という時代の終焉と、新たな秩序の誕生を体現する一つの鏡である。その実像に迫ることは、乱世を生き抜くことの意味を問い直すことに他ならない。

表1:山名豊国 生涯年表

|

西暦 (元号) |

豊国の年齢 (数え) |

主な出来事 |

天下の動向 |

|

1548年 (天文17年) |

1歳 |

因幡守護・山名豊定の三男として生まれる 1 。 |

|

|

1560年 (永禄3年) |

13歳 |

父・豊定が死去。兄・豊数が家督を継承 8 。 |

桶狭間の戦い |

|

1563年 (永禄6年) |

16歳 |

家臣・武田高信の謀反により、兄・豊数と共に因幡国を追放される 9 。 |

|

|

1564年 (永禄7年) |

17歳 |

兄・豊数が死去し、因幡山名家の家督を継承 7 。 |

|

|

1573年 (天正元年) |

26歳 |

尼子再興軍の支援を得て武田高信を破り、鳥取城を奪回 7 。直後に毛利輝元に臣従する 9 。 |

足利義昭が追放され室町幕府が事実上滅亡 |

|

1580年 (天正8年) |

33歳 |

羽柴秀吉の因幡侵攻(第一次鳥取城合戦)。籠城の末、単身で降伏 7 。 |

石山本願寺が降伏 |

|

|

|

降伏に反発した家臣団(中村春続ら)に追放される 12 。 |

|

|

1581年 (天正9年) |

34歳 |

秀吉軍に加わり、第二次鳥取城合戦(渇え殺し)に攻城方として従軍 14 。 |

|

|

不詳 |

|

摂津の多田氏の食客となる 7 。 |

本能寺の変(1582年)、秀吉の天下統一へ |

|

1586年 (天正14年) |

39歳 |

浜松にて徳川家康の知遇を得る 7 。 |

|

|

1590年代 |

|

豊臣秀吉の御伽衆(御咄衆)となる 1 。 |

秀吉の天下統一(1590年)、文禄・慶長の役 |

|

1600年 (慶長5年) |

53歳 |

関ヶ原の合戦で東軍に属し、戦功を挙げる 1 。 |

関ヶ原の合戦 |

|

|

|

戦後、但馬国七美郡に6700石を与えられ、交代寄合となる 1 。 |

|

|

1626年 (寛永3年) |

79歳 |

10月7日、死去。京都の妙心寺東林院に葬られる 1 。 |

徳川家光の治世 |

第一章:「六分一殿」の落日 ― 戦国期山名氏と因幡国の情勢

1-1. 栄華と衰退の系譜 ― 名門山名氏の光と影

山名豊国が背負っていた「山名」という姓は、戦国時代において特別な重みを持っていた。その祖は清和源氏の名流・新田義重に遡り、上野国山名郷を本拠としたことから山名氏を称した 5 。鎌倉時代を通じて幕府の御家人として続いた後、南北朝の動乱期に山名時氏が足利尊氏に従って軍功を重ね、山名氏発展の礎を築く 4 。室町幕府が成立すると、山名氏は京極氏、一色氏、赤松氏と並び、将軍に次ぐ要職である侍所頭人を交代で務める「四職」の家格に列せられた 4 。

その権勢が頂点に達したのは、時氏の子らの時代である。一族で丹後、伯耆、美作、但馬など11ヶ国の守護職を兼任し、当時の日本全66ヶ国のうち実に6分の1を支配したことから、「六分一殿(ろくぶのいちどの)」と称されるほどの絶大な影響力を誇った 1 。しかし、その強大すぎる力は将軍足利義満の警戒を招き、明徳の乱(1391年)で幕府軍に敗北。一族は大きく勢力を後退させ、但馬・伯耆・因幡の三国を守るのみとなった 16 。

その後、山名宗全(持豊)の代に再び勢力を盛り返すも、彼が西軍総大将として細川勝元と争った応仁の乱(1467-1477年)は、結果的に山名氏の力をさらに削ぐことになる 4 。11年に及ぶ戦乱は京の都を焦土に変え、守護大名はその支配地で力をつけた守護代や国人衆の台頭を許した。世は下剋上の時代へと突入し、かつて「六分一殿」と謳われた山名氏も、戦国時代を迎える頃には但馬と因幡の二国を保持する一地方勢力へと凋落していたのである 5 。山名豊国は、この過去の栄光と現在の衰退という、あまりにも大きな落差を持つ遺産を継承する運命にあった。

1-2. 空洞化する権威 ― 因幡守護を取り巻く厳しい現実

豊国が生きた時代の因幡国は、守護の権威が著しく低下し、極めて不安定な情勢にあった。因幡守護家は、但馬国に本拠を置く山名惣領家との関係が複雑であり、その支配基盤は歴史的に脆弱であった 11 。但馬山名氏が家督争いに介入することも珍しくなく、因幡国内の政治は常に但馬の意向に左右される側面を持っていた。

さらに深刻だったのは、在地領主である国人衆の存在である。特に、八上郡や八東郡といった因幡南部の国人衆は、室町幕府の直臣である奉公衆としての地位を持つ者も多く、守護の支配を受けない高い独立性を維持していた 11 。彼らは自らの権益を守るため、時には団結して守護に反旗を翻すことさえあった。その代表例が、文明年間から長享年間に二度にわたって発生した「毛利次郎の乱」である 11 。この反乱は、私部城を拠点とする因幡毛利氏(安芸毛利氏とは別系統)が中心となり、守護家の支配に公然と抵抗したもので、因幡国における守護権力の空洞化を象徴する事件であった 19 。

このような状況は、豊国の治世が始まる以前からの構造的な問題であった。彼が継承した「因幡守護」という地位は、実効支配を伴わない名目上のものであり、その権威は国人衆の思惑一つで容易に揺らぐ砂上の楼閣に過ぎなかった。彼の治世が、西の毛利氏、東の織田氏という巨大勢力に挟まれる以前から、すでに足元の領国経営そのものが極めて困難な状況にあったことは、彼のその後の苦難に満ちた生涯を理解する上で不可欠な前提である。後の家臣団との対立や追放劇は、豊国個人の資質の問題以上に、この「名ばかりの守護」と「独立性の高い国人」という、因幡国特有の政治構造がもたらした必然的な帰結であったと言える。

表2:山名豊国 関係人物一覧

|

分類 |

人物名 |

豊国との関係性・役割 |

|

一族 |

山名豊定 |

父。但馬山名氏の一族で、因幡守護を務めた 7 。 |

|

|

山名豊数 |

兄。父の跡を継ぎ因幡守護となるが、武田高信に追放され、早世 7 。 |

|

|

山名祐豊 |

伯父。但馬山名氏の当主。豊国の妻の父でもある 7 。当初は尼子方、後に毛利方となる 7 。 |

|

家臣・国人 |

武田高信 |

因幡山名氏の客将。毛利氏と結び、豊数・豊国を追放して因幡を掌握するが、後に豊国に討たれる 9 。 |

|

|

中村春続 |

豊国の重臣。豊国の織田への降伏に反対し、彼を追放。第二次鳥取城合戦で自刃 13 。 |

|

|

森下道誉 |

豊国の重臣。中村春続と共に徹底抗戦を主張し、豊国を追放。第二次鳥取城合戦で自刃 13 。 |

|

敵対・同盟勢力 |

羽柴秀吉 |

織田信長の家臣。中国攻めの総大将。豊国を降伏させ、後に御伽衆として召し抱える 1 。 |

|

|

吉川経家 |

毛利氏の武将。豊国追放後の鳥取城主となる。秀吉の兵糧攻めに遭い、城兵の助命を条件に自刃 7 。 |

|

|

毛利輝元 |

安芸の戦国大名。中国地方の覇者。豊国は一時その支配下に入る 7 。 |

|

|

尼子勝久 山中幸盛 |

尼子再興軍の大将と武将。豊国は彼らの支援を得て鳥取城を奪回するが、直後に見限る 3 。 |

|

|

徳川家康 |

江戸幕府初代将軍。豊国は秀吉死後、家康に接近し、交代寄合として取り立てられる 1 。 |

第二章:動乱の継承者 ― 鳥取城奪回と毛利への臣従

2-1. 下剋上の嵐の中で ― 宿敵・武田高信との死闘

山名豊国の青年期は、因幡国を揺るがす下剋上の嵐の中で幕を開けた。天文17年(1548年)に生まれた豊国は 6 、永禄3年(1560年)に父・豊定を亡くす。家督は兄の豊数が継承したが、その支配は盤石ではなかった 8 。この機に乗じて頭角を現したのが、若狭武田氏の庶流とされ、因幡山名氏に客将として仕えていた武田高信であった 9 。

高信は、衰退した守護家の権威を見限り、西から勢力を伸ばす安芸の毛利元就と結託。永禄6年(1563年)、ついに反旗を翻し、守護・山名豊数の居城であった布勢天神山城を攻撃した 9 。この戦いで豊数は城を追われ、鹿野城へと逃れるが、毛利方の支援を受けた高信の追撃は厳しく、やがて歴史の表舞台から姿を消す 26 。この時、弟である豊国も兄と運命を共にし、故国因幡を追われる流浪の身となった 3 。主君が家臣によってその地位を追われるという、戦国時代を象徴する典型的な下剋上が、豊国の目の前で繰り広げられたのである。因幡国の実権は、完全に武田高信の手に落ちた。

2-2. 再起への布石 ― 尼子再興軍との奇妙な連携

故国を追われた豊国にとって、再起の道は険しかった。単独で、毛利氏という巨大な後ろ盾を持つ武田高信に挑むことは不可能であった。彼が活路を見出したのは、皮肉にも、かつて山名氏が覇を競った宿敵・出雲尼子氏の残党であった。

当時、毛利元就によって本国を追われた尼子氏の旧臣たちは、尼子勝久を大将に、勇将・山中幸盛(鹿之助)を中心に再興軍を組織し、毛利氏への抵抗を続けていた 25 。彼らにとっては再興のための活動拠点が必要であり、一方、豊国にとっては高信を打倒するための兵力が必要であった。ここに、失地回復を目指す豊国と、再興の足掛かりを求める尼子軍の利害が完全に一致したのである 3 。敵の敵は味方という、戦国の非情な論理に基づき、両者は連携。豊国は、尼子再興軍という予期せぬ同盟者を得て、因幡奪還への反撃の機会を窺うことになった。

2-3. 鳥取城主への返り咲きと、束の間の支配

天正元年(1573年)、好機は訪れた。尼子再興軍の支援を受けた山名豊国は、武田高信との決戦に臨む。この戦いで高信は敗れ、豊国はついに鳥取城を奪回、長年の宿願であった因幡国主の座に返り咲いた 7 。実に10年ぶりの故国への帰還であった。この時、彼は本拠地を守護所のあった布施天神山城から、より堅固な鳥取城へと移している 28 。

しかし、その支配は盤石とは言い難かった。豊国の行動は、当然ながら武田高信の後ろ盾であった毛利氏を強く刺激した。毛利輝元が因幡へ大軍を派遣する動きを見せると、豊国は驚くほど迅速に方針を転換する。鳥取城奪還からわずか1ヶ月後、彼は自らを支援してくれた尼子氏をあっさりと見限り、毛利氏に臣従を誓ったのである 7 。

この一連の行動は、豊国の行動原理が「信義」や「恩義」ではなく、ただひたすらに「家の存続」という一点に集約されていたことを示している。彼にとって、尼子再興軍との連携は、あくまで鳥取城を奪回するための手段に過ぎなかった。目的を達成した今、尼子氏との関係は、強大な毛利氏の攻撃を招くリスクでしかなかった。この冷徹な状況判断に基づき、彼は即座に最も現実的な選択、すなわち強者への臣従を選んだのである。さらに豊国は、当時まだ尼子方に与していた伯父の但馬守護・山名祐豊と毛利氏との和睦を仲介し、自らが毛利方の一員であることを内外にアピールした 7 。この徹底した現実主義こそが、彼の生涯を貫く行動様式となっていく。

図1:因幡国を巡る勢力変遷図(概念図)

時期1:武田高信の台頭期(1563年頃)

毛利氏 (支援)

↑

武田高信 (因幡掌握)

↓ (追放)

山名豊数・豊国

解説:毛利氏の支援を受けた武田高信が、守護である山名豊数・豊国を追放し、因幡国の実権を握る。

時期2:尼子連携期(1573年頃)

尼子再興軍 (連携)

↑

山名豊国

↓ (打倒)

武田高信 (旧勢力)

解説:流浪の山名豊国が、毛利氏と敵対する尼子再興軍と連携し、武田高信を打倒して鳥取城を奪回する。

時期3:毛利従属期(1573年以降)

毛利氏 (臣従)

↑

山名豊国 (因幡守護)

↓ (見限り)

尼子再興軍

解説:鳥取城奪回後、豊国は毛利氏の軍事的圧力の前に尼子氏を見限り、毛利氏に臣従して地位の安泰を図る。

時期4:織田侵攻期(1580年以降)

織田氏 (羽柴秀吉)

↓ (侵攻・降伏)

山名豊国

↑ (対立)

毛利氏

解説:織田氏の中国攻めが本格化。豊国は織田・毛利の二大勢力の狭間で、最終的に織田方への降伏を選択する。

第三章:運命の岐路 ― 鳥取城を巡る二度の攻防

3-1. 第一次鳥取城合戦(天正8年/1580年) ― 秀吉への降伏

毛利氏への臣従によって得られた束の間の平穏は、長くは続かなかった。天正6年(1578年)頃から、中央で天下統一事業を推し進める織田信長の勢力が、中国地方へと及んでくる。豊国は毛利氏に従属する一方で、密かに織田信長とも誼を通じていた形跡があるが 3 、天正8年(1580年)、信長の命を受けた羽柴秀吉が中国攻めの総大将として大軍を率いて因幡に侵攻すると、豊国は決断を迫られた。

当初、豊国は鳥取城に籠城し、秀吉軍の猛攻に抵抗した 7 。籠城戦は3ヶ月にも及んだとされ 14 、弱小勢力ながらも一定の抵抗を示したことが窺える。しかし、城内の意見は一枚岩ではなかった。重臣である中村春続や森下道誉らは、主家である毛利氏への忠義を貫き、徹底抗戦を強く主張した 7 。

この状況下で、豊国は驚くべき行動に出る。抗戦派の家臣たちの意見を退け、単身で城を抜け出し、秀吉の陣中に赴いて降伏したのである 1 。この決断の背景には、織田の圧倒的な軍事力と将来性を見据えた、彼の現実的な判断があったと考えられる。もはや毛利の力だけでは織田の勢いを止められないと判断し、戦国の終わりの先にある新たな世を見据えて、織田方につくことが山名家存続の道だと考えたのであろう 2 。しかし、この城主一人の降伏という決断は、彼の運命を再び暗転させる引き金となった。

3-2. 主君への反旗 ― 家臣団による追放劇の真相

山名豊国の降伏は、鳥取城内に激震を走らせた。特に、毛利氏との連携を国是としてきた中村春続、森下道誉といった重臣たちにとって、主君の独断による敵方への降伏は到底容認できるものではなかった 13 。彼らの行動は迅速かつ断固たるものであった。秀吉が一旦兵を退くと、彼ら抗戦派の家臣団は豊国を城主として認めず、城から追放するという実力行使に出たのである 1 。

この事件は、単なる家臣の裏切りや主君への反逆と片付けることはできない。その根底には、豊国と家臣団との間にある、外交方針を巡る深刻な対立があった。中村氏や森下氏といった家臣たちは、山名氏の被官であると同時に、自らの所領を持つ独立した国人領主でもあった 24 。彼らの領地の安全と権益は、西の大国である毛利氏の庇護下にあってこそ保証されるものであった。豊国が独断で織田方に寝返ることは、彼らにとって自らの安全保障体制を根底から覆されるに等しい行為であった。

したがって、彼らの行動は感情的な反発というよりも、自らの生存と権益を守るための政治的・軍事的な自己防衛行動であったと解釈できる。これは、守護の権威が名目的なものとなり、国人領主たちが地域の外交や軍事を実質的に担っていた戦国末期の力関係を象徴する出来事である。この追放劇によって、豊国がもはや自らの家臣団さえ完全に統制できない「裸の王様」であったという事実が、無情にも白日の下に晒されたのであった。主君を追放した家臣団は、すぐさま毛利氏の重臣・吉川元春に連絡を取り、織田の脅威に対抗しうる新たな城主の派遣を要請した 12 。この要請に応じ、毛利方は一族の勇将・吉川経家を鳥取城へと送り込むことを決定する。

3-3. 旧城を攻める ― 「鳥取の渇え殺し」における豊国の役割と心理

大名の地位も居城も、そして家臣さえも失った山名豊国は、皮肉にも自らを降した羽柴秀吉の保護下に置かれた。そして翌天正9年(1581年)、秀吉が第二次鳥取城攻めを開始すると、豊国は攻城軍の一員として、かつての自らの居城を攻めるという過酷な役割を担うことになった 14 。

秀吉の戦略は凄惨を極めた。彼は力攻めを避け、徹底した兵糧攻め、世に言う「鳥取の渇え殺し」を実行する 34 。事前に若狭の商人などを通じて因幡国内の米を相場の数倍の価格で買い占めさせ、城内の備蓄を空にさせた上で 32 、周辺の農民たちを城内へ追い込み、兵糧の消費を加速させた 13 。完全な包囲網が敷かれ、補給路を断たれた鳥取城内は、やがて飢餓地獄と化した。

この悲惨な状況を前に、城主・吉川経家は自らの命と引き換えに城兵と領民の助命を嘆願し、自刃して果てた 12 。そして、豊国を追放し、徹底抗戦を主導した中村春続と森下道誉も、秀吉の命により「戦乱を招いた罪」と「主君への裏切りの罪」を問われ、切腹させられた 23 。

攻城軍の陣中にいた豊国は、この一部始終をどのような思いで見つめていたのだろうか。自らの決断が招いたとはいえ、旧領が焦土と化し、旧家臣たちが非業の死を遂げる様は、彼の心に深い傷を残したに違いない。しかし、同時に、自らがもし城内に留まっていれば、吉川経家と同じ運命を辿っていたであろうことも確実であった。非情な選択によって生き延びた者の安堵と、故郷を破滅に導いたことへの罪悪感。その両方が、彼の胸中で複雑に渦巻いていたと想像される。この経験が、彼を武力による覇権争いから完全に訣別させ、新たな生き方を模索させる転機となったのかもしれない。

第四章:大名を捨てた男 ― 御伽衆としての後半生

4-1. 浪人から天下人の側近へ

鳥取城の落城後、山名豊国は大名としての地位を完全に失った。彼は歴史の表舞台から一時姿を消し、摂津国川辺郡の小領主であった多田氏の食客となるなど、不遇の浪人生活を送っていたと伝えられる 7 。もはや武将として再起する道は閉ざされたかに見えた。

しかし、豊国には武力に代わる大きな資産があった。それは、室町幕府の四職を務めた名門山名氏の末裔という「家柄」と、それに伴う「文化教養」であった 7 。この文化的資本が、新たな天下人である豊臣秀吉の目に留まる。秀吉は、その出自に強い劣等感を抱いていたとされ、自らの政権に伝統的な権威と正統性を付与することを渇望していた 37 。そんな秀吉にとって、旧守護大名であり、有職故実や和歌、連歌、茶の湯などに通じた豊国の存在は、まさにうってつけであった。やがて豊国は秀吉に召し出され、主君の側近として雑談や講釈に応じる「御伽衆(おとぎしゅう)」、あるいは「御咄衆(おはなししゅう)」の一員に加えられることになった 1 。

4-2. 「御伽衆」の役割と豊国への期待

御伽衆とは、単なる主君の話し相手や暇つぶしのための役職ではない。特に秀吉の御伽衆は、主君に都や諸大名の情報を提供し、儀礼や故実について助言し、時には気軽に相談に応じる参謀的な役割も担っていた 37 。文字の読み書きが得意ではなかったとされる秀吉にとって、彼らは耳から学ぶための生きた百科事典のような存在でもあった 40 。

秀吉が豊国を御伽衆として登用した背景には、極めて戦略的な意図があったと考えられる。これは、秀吉の巧みな「文化戦略」の一環であった。かつて大領国を支配した名門の当主を、武力ではなく文化的な側近として遇することで、秀吉は二つの効果を狙った。一つは、山名家が持つ伝統的な権威を吸収し、自らの政権の箔付けに利用すること 37 。もう一つは、豊国を大名ではなく「非武装の文化人」という立場に置くことで、その政治的・軍事的な牙を抜き、安全に管理下に置くことである。これは、松永久秀のような危険な降将を処断するのとは対照的な、旧勢力に対する「ソフトな支配」の手法であった。豊国は、武力で築き上げた秀吉政権に、文化的な奥行きと正統性を与えるための象徴的な存在として、新たな役割を見出したのである。

4-3. 新たな天下人との邂逅 ― 徳川家康との関係構築

秀吉の側近として仕える一方で、豊国は次代を見据えた周到な布石を打っていた。天正14年(1586年)、彼は浜松にいた徳川家康と知遇を得たとされる 7 。この出会いが、彼の後半生を決定づけることになる。

家康と豊国の間には、単なる主従関係を超えた、ある種の特別な関係性があったことを示唆する逸話がいくつか残っている。ある時、豊国が足利氏の分家である斯波義銀に対してあまりに卑屈な態度をとった際、家康は「お前(豊国)は新田家の嫡流ではないか。なぜ足利の分家にそれほどへりくだるのか」と苦言を呈したという 3 。また別の機会には、家康がとある武士を「粗忽者」と評したのに対し、豊国が追従すると、家康は「いや、彼はお前ほどの粗忽者ではない。山名家はかつて日本の六分の一を領した大族だったのに、今やお前は所領を全て失っている。これこそ天下第一の粗忽者だ」と笑ってやりこめた。すると豊国は恥じる様子もなく、「まことに仰せの通り。せめて『百分の一殿』にでもなりたいものですな」と応じたという 7 。

これらの逸話は、家康が自らを新田氏の分家と称していたことから、同じ源氏新田流の嫡流である山名家の豊国に対して、特別な親近感と、ある種の同族意識を抱いていたことを示している 7 。豊国は、秀吉の天下が盤石ではないことを見抜き、その死後を見据えて、着実に新たな天下人候補との関係を構築していたのである。その先見の明と処世術は、まさに乱世を生き抜くための彼の真骨頂であった。

第五章:最後の安寧 ― 交代寄合山名家の祖として

5-1. 関ヶ原での選択と恩賞

慶長3年(1598年)に豊臣秀吉が死去すると、豊国が予期した通り、天下は大きく揺れ動いた。そして慶長5年(1600年)、徳川家康率いる東軍と石田三成率いる西軍が激突する関ヶ原の合戦が勃発する。この天下分け目の戦いにおいて、豊国の選択に迷いはなかった。

彼は早くから築いてきた家康との関係を頼りに、迷わず東軍に与した 1 。具体的には、同じく東軍に属した旧尼子家臣の亀井茲矩の軍に加わり、山陰方面における西軍勢力の攻略に参加したとされている 3 。かつての居城であった鳥取城攻めにも加わったという説もある 3 。

戦後、家康は豊国のこれまでの忠勤と家柄を高く評価した。豊国は但馬国七美郡(現在の兵庫県香美町周辺)において6700石の所領を与えられた 1 。石高こそ1万石に満たないため大名とはならなかったが、参勤交代を義務付けられ、大名と同等の格式を許される「交代寄合表御礼衆」という特別な地位に列せられたのである 16 。大名としての完全な復帰は叶わなかったものの、豊国はついに武家としての家名を再興し、安定した存続の基盤を確保することに成功した。凋落した名門の当主として生まれ、領国を失い、流浪の果てにたどり着いた、78年の生涯における最後の安住の地であった。

5-2. 但馬村岡の領主として

新たな領主となった豊国は、当初、七美郡福岡村に居所を構えたが、寛永5年(1628年)に子の豊政が村岡(現・香美町村岡区)に陣屋を移し、以後、この地が幕末まで山名氏の拠点となった 16 。また、江戸時代初期に但馬山名氏の宗家が断絶したため、豊国の家系が事実上の山名宗家として幕府から認められることになった 16 。

豊国が築いたこの村岡の山名家は、江戸時代を通じて交代寄合として代々将軍家に仕えた。その中には、徳川吉宗の時代に旗本としては異例の寺社奉行に任じられた山名豊就のような人物も輩出している 16 。そして幕末の動乱期を経て、明治維新後には1万1千石への高直しが認められて村岡藩を立藩し、ついに諸侯(大名)の列に加わった。その後、華族令により男爵家となり、その血脈は現代まで続いている 5 。かつて「六分の一殿」と謳われた栄華には遠く及ばないものの、山名豊国がその身一つで繋いだ家名は、幾多の滅亡した戦国大名家とは対照的に、見事に近代まで生き延びたのである。

5-3. 旧怨を超えて ― 晩年の境地

晩年の豊国の心境を示す、象徴的な逸話が伝えられている。関ヶ原の合戦後、領主として落ち着いた豊国は、かつて自らを追放した宿敵・武田高信の遺児である助信を探し出し、家臣として召し抱え、200石の禄を与えたという 7 。

この行為は、単なる個人的な情けや美談として片付けるべきではない。それは、戦国乱世の価値観からの完全な脱却を意味していた。下剋上と復讐の連鎖が常であった時代は終わり、徳川による新たな秩序と平和の時代が始まった。豊国が、かつて自分を裏切り、その後の苦難の直接的な原因を作った仇敵の子を、旧怨を水に流して家臣団に加えたことは、この新しい時代の価値観、すなわち「秩序への回帰」と「恩讐の超越」を、自らの領地において実践して見せた象徴的な行為であった。

それは、家康から受けた恩顧に対する、豊国なりの忠誠の証であったのかもしれない。彼はもはや、力で覇を競う戦国の武将ではなく、徳川の平和(パックス・トクガワーナ)を構成する一領主としての役割を深く理解し、受け入れていた。長い流転の末にたどり着いたその境地は、彼の78年の生涯を締めくくるにふさわしい、静かな平穏に満ちていたことであろう。寛永3年(1626年)10月7日、豊国は死去。京都の妙心寺東林院に葬られた 1 。

終章:歴史的評価の再検討 ― 山名豊国は「何者」であったのか

山名禅高(豊国)の生涯を俯瞰するとき、我々は再び最初の問いに立ち返らざるを得ない。彼は一体、「何者」であったのか。

「暗愚」「卑屈」「使えない武将」といった一面的な評価 1 は、彼が置かれた歴史的文脈を無視した、あまりに酷な断罪と言わざるを得ない。彼が継承したのは、かつての栄光の影が色濃く残るだけの、凋落した名門の看板であった。その支配基盤は因幡国内の独立性の高い国人衆によって絶えず脅かされ、守護としての権威は空洞化していた 11 。そして、西に毛利、東に織田という、抗う術のない巨大勢力の狭間で、常に存亡の危機に晒されていた。このような絶望的な状況下で、武威を以て領土を拡大することなど、そもそも不可能であった。

彼の行動は、その生涯を通じて驚くほど一貫している。その目的はただ一つ、「山名家の存続」である。この至上命題を達成するためならば、彼は一時的な同盟者(尼子氏)を裏切ることも、主君(毛利氏)を見限ることも、そして自らの城を明け渡して降伏することも厭わなかった。その姿は、信義や面子といった武士的な価値観よりも、実利と生存を優先する、冷徹なまでの現実主義者(リアリスト)のそれである。

彼は、戦国武将としては大成しなかった。しかし、彼は自らが武力では勝負できないことを誰よりも早く悟り、自らの持つ別の価値、すなわち「名門の家柄」と「豊かな教養」を最大限に活用する道を選んだ。秀吉の御伽衆となり、家康に接近したことは、その生存戦略の集大成であった。彼は時代の「潮流」 3 を正確に読み、武力から文化へ、そして戦乱から秩序へと移行する時代の価値観の変化に、自らを巧みに適応させたのである。

結果として、彼は多くの勇将たちが成し得なかった「家の存続」という偉業を成し遂げた。豊国がもし鳥取城で吉川経家と共に玉砕していれば、その名は悲劇の英雄として語り継がれたかもしれないが、山名家の血脈はそこで途絶えていただろう 3 。彼は英雄の名誉よりも、家名の永続を選んだ。

山名豊国とは、戦国乱世の終焉を見届け、新たな時代に自らの居場所を確保することで、一族を未来へと繋いだ「宿将」であった。彼の生き様は、華々しい成功物語ではないかもしれない。しかし、それは変化に適応し、逆境を乗り越えて生き抜くことの尊さを、我々に静かに語りかけている。

引用文献

- 山名豊国(1548―1626) - asahi-net.or.jp https://www.asahi-net.or.jp/~jt7t-imfk/taiandir/x028.htm

- 乱世を看取った男山名豊国 - 吉川永青 - Google Books https://books.google.com/books/about/%E4%B9%B1%E4%B8%96%E3%82%92%E7%9C%8B%E5%8F%96%E3%81%A3%E3%81%9F%E7%94%B7%E5%B1%B1%E5%90%8D%E8%B1%8A%E5%9B%BD.html?id=LgebzgEACAAJ

- 時代の「潮流」を読み名門を存続させた山名豊国 - 歴史人 https://www.rekishijin.com/44247/2

- 時代の「潮流」を読み名門を存続させた山名豊国 - 歴史人 https://www.rekishijin.com/44247

- 山名氏について - 但馬村岡 法雲寺 http://www.houun.jp/w/?page_id=252

- 山名豊国の肖像画、名言、年表、子孫を徹底紹介 - 戦国ガイド https://sengoku-g.net/men/view/244

- 山名豊国 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B1%B1%E5%90%8D%E8%B1%8A%E5%9B%BD

- 鳥取県の戦国時代を解説!守護大名山名氏に2世紀支配され維新後県が消滅した珍しい県 https://hono.jp/sengoku/prefectures-of-japan/tottori-sengoku/

- 知られざる戦国武将・武田高信の墓-伝説が秘める因幡の戦国時代・3-|Yuniko note https://note.com/yuniko0206/n/n2ce0389762b9

- 武田高信と大義寺 | 山城攻略日記 https://ameblo.jp/inaba-houki-castle/entry-11772754702.html

- 因幡国 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%A0%E5%B9%A1%E5%9B%BD

- 幻の一大決戦!秀吉vs毛利 ~真説「鳥取城の戦い」~を巡る https://www.torican.jp/feature/eiyu-sentaku-tottorijou

- 鳥取城の戦い(1/2)史上最悪の籠城戦による「渇え殺し」 - 日本の旅侍 https://www.tabi-samurai-japan.com/story/event/610/

- 地獄の兵糧攻めに餓死者続出。羽柴秀吉が決行した「鳥取城渇え殺し」【前編】 - Japaaan https://mag.japaaan.com/archives/135890

- 鳥取城の戦いとは/ホームメイト https://www.homemate-research-castle.com/useful/16975_tour_056/

- 山名氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B1%B1%E5%90%8D%E6%B0%8F

- 武家家伝_因幡山名氏 - harimaya.com http://www2.harimaya.com/sengoku/html/yamana_inab.html

- 守護大名山名家伝来の太刀 伯耆国宗/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/65674/

- 因幡毛利氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%A0%E5%B9%A1%E6%AF%9B%E5%88%A9%E6%B0%8F

- 国人 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E4%BA%BA

- 歴史の目的をめぐって 山名豊国 https://rekimoku.xsrv.jp/2-zinbutu-36-yamana-toyokuni.html

- 戦国の動乱と垣屋 https://lib.city.toyooka.lg.jp/kyoudo/komonjo/53796b17ef4f0fcb814fdfc50b27377b3d211cf1.pdf

- 森下道誉 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A3%AE%E4%B8%8B%E9%81%93%E8%AA%89

- 中村春続 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E6%9D%91%E6%98%A5%E7%B6%9A

- 山名豊国 無能?それとも慧眼?つかみどころのない男、戦国時代を生き抜く - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=XYUD8EFuVFA

- 鳥取城をめぐる武田・山名の戦いと毛利元就/とりネット/鳥取県公式サイト https://www.pref.tottori.lg.jp/item/847227.htm

- 武家家伝_因幡武田氏 - harimaya.com http://www2.harimaya.com/sengoku/html/inab_takeda.html

- 鳥取城年表 https://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1432278469689/files/tottorijyo_04.pdf

- 国指定史跡 日本百名城 鳥取城跡( PDF:5MB ) https://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1432278469689/files/tottorijouseki_0-15.pdf

- 鳥取城 https://ss-yawa.sakura.ne.jp/menew/zenkoku/shiseki/chugoku/tottori.j/tottri.j.html

- 毛利と織田の狭間で… 三つの切腹 | こはにわ歴史堂のブログ https://ameblo.jp/kohaniwa/entry-11766482044.html

- 最も残酷な戦国の戦い〜鳥取城の戦い - 日本の城研究記 https://takato.stars.ne.jp/2.html

- 中村氏 (因幡国) - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E6%9D%91%E6%B0%8F_(%E5%9B%A0%E5%B9%A1%E5%9B%BD)

- 第137回県史だより/とりネット/鳥取県公式サイト https://www.pref.tottori.lg.jp/255759.htm

- 豊臣秀吉も攻めあぐねた【鳥取城の歴史】をまるっと解説 - 日本の城 Japan-Castle https://japan-castle.website/history/tottoricastle/

- シリーズ:「摂津国衆・塩川氏の誤解を解く」 第十四回 | 東谷ズム https://higashitanism.net/shiokawa-s-misunderstanding14/

- 戦国時代の新しい職業「御伽衆」とは?ルーツや条件などその実態を解説 - 和樂web https://intojapanwaraku.com/rock/culture-rock/41948/

- 山名豊国(やまな とよくに)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%B1%B1%E5%90%8D%E8%B1%8A%E5%9B%BD-21935

- 任務は将軍や大名のお話し相手!戦国時代から存在した役職「御伽衆(おとぎしゅう)」とは? https://mag.japaaan.com/archives/163451

- 第90回 御伽衆(おとぎしゅう)MOOKSTUDY日本の歴史を聴いて - note https://note.com/sora7070/n/ne1c860758cf7

- 山名氏史料館『山名蔵』のページ - xpwiki : 村岡山名初代にして、因幡山名最後の当主。 [山名会/山名氏/山名豊国] - 新サイトへの移動 http://www.yamana1zoku.org/modules/xpwiki/?%E5%B1%B1%E5%90%8D%E4%BC%9A%2F%E5%B1%B1%E5%90%8D%E6%B0%8F%2F%E5%B1%B1%E5%90%8D%E8%B1%8A%E5%9B%BD

- 山名家 http://kakei-joukaku.la.coocan.jp/Japan/koutai/yamana.htm

- 山名氏とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E5%B1%B1%E5%90%8D%E6%B0%8F