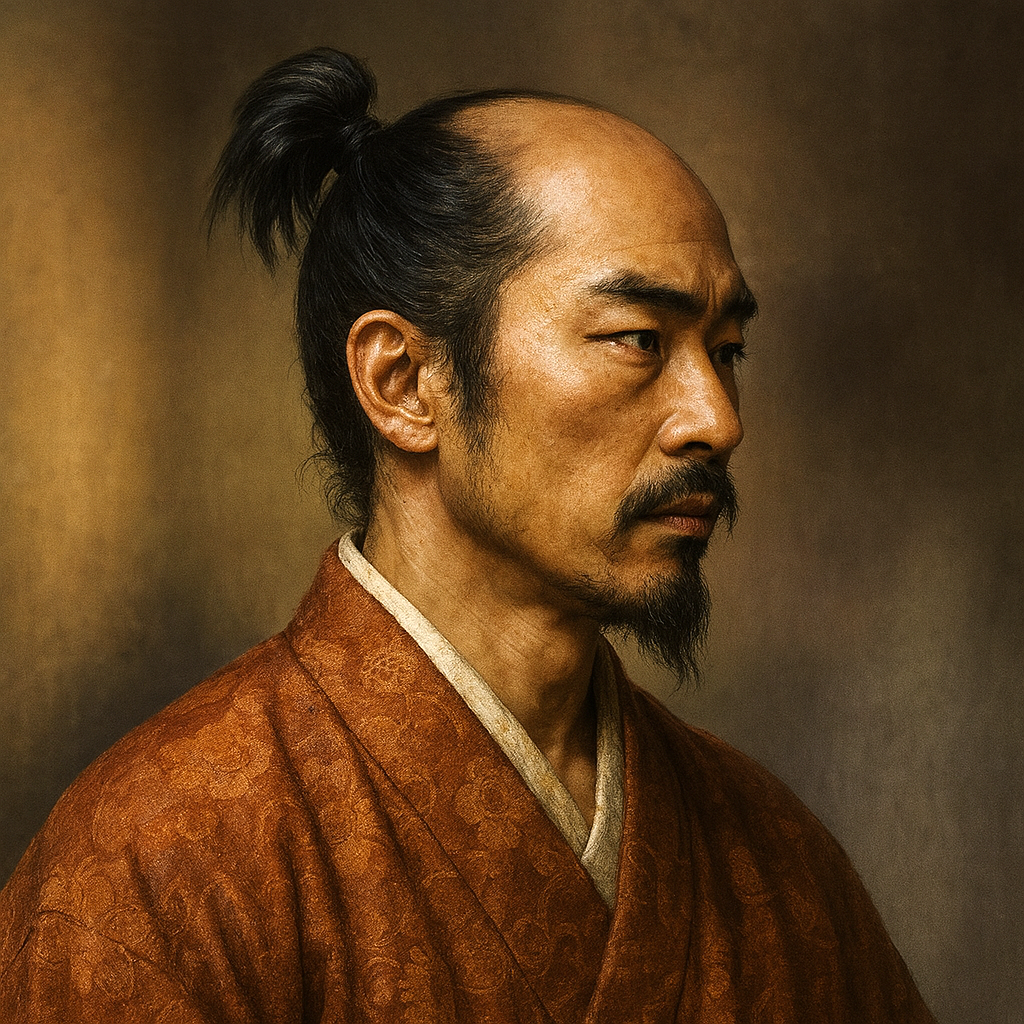

山名豊定

山名豊定は但馬山名氏の分家で、兄・祐豊の命で因幡守護となる。山名誠通を討ち因幡を平定するも、毛利氏の台頭で尼子氏と同盟。永禄3年(1560年)に病死し、因幡は再び混乱した。

斜陽の名門を支えた柱石 ― 因幡守護・山名豊定の生涯と実像

序章:戦国中期における山名一族の苦境と豊定の位置づけ

室町幕府において「四職」の家格を誇り、一時は日本の六分の一を領した名門・山名氏も、戦国時代中期に至っては、その栄光の面影を大きく失っていた。西軍の総帥として天下を二分する大乱を主導した応仁の乱(1467年-1477年)は、皮肉にも山名宗家の権勢を決定的に削ぐ結果をもたらした。乱後、但馬・因幡・伯耆といった本国においてさえ守護としての支配力は揺らぎ、幕府権威の失墜と並行して、各地の国人衆が自立化の傾向を強めていたのである。かつての広大な分国は蚕食され、山名一族は但馬を本拠とする宗家と、因幡・伯耆などに分立する庶家が、かろうじてその勢力を保つに過ぎない、一地方勢力へと転落していた。

この権力の空洞化に乗じるように、周辺では新たな戦国大名が急速に台頭し、山名氏の存立そのものを脅かしていた。とりわけ、出雲を本拠とする尼子氏の膨張は深刻な脅威であった。尼子経久、そしてその孫・晴久の代には、伯耆、美作、備後といった山名氏の旧領国が次々とその勢力圏に組み込まれ、その矛先は但馬・因幡の中核地帯にまで及ばんとしていた。西に目を転じれば、安芸の毛利氏が着実に力を蓄え、中国地方の覇権を巡る情勢は、日増しに緊迫の度を加えていた。

本報告書で詳述する山名豊定(やまな とよさだ)は、まさにこの一族存亡の危機的状況下で、歴史の表舞台に登場する人物である。但馬守護であった兄・山名祐豊(すけとよ)を支え、尼子氏の侵攻の最前線と化した分国・因幡の安定化という、極めて重い責務を担ったのが彼であった。豊定の生涯を追うことは、巨大勢力の狭間で必死に活路を見出そうとした中小戦国大名の、そして没落しゆく名門の意地と矜持を一身に背負った一人の武将の、リアルな姿を浮き彫りにする試みに他ならない。

第一章:血族の相克 ― 因幡入りの背景と宿命

豊定の出自と但馬山名家

山名豊定は、但馬守護・山名祐豊の実弟として生を受けた。父は山名言豊(ときとよ)とされ、兄・祐豊が宗家の家督を継承した後は、その体制を支える最も信頼のおける一門衆として、但馬にあって兄を補佐していたと考えられる。戦国乱世において兄弟間の骨肉の争いが常態化していた中にあって、祐豊と豊定の関係は終始良好であり、この強固な信頼関係こそが、後の豊定の因幡経営の礎となった。

因幡守護家の断絶と後継者問題

豊定が因幡国の命運を託される直接の契機となったのは、天文14年(1545年)頃に発生した因幡守護家の後継者問題である。当時、因幡守護職にあったのは、祐豊・豊定兄弟の叔父にあたる山名誠豊(のぶとよ)であったが、彼が嗣子のないまま死去したことで、因幡の統治権は宙に浮くこととなった。

この事態を、但馬宗家による因幡支配を再強化する好機と捉えたのが、当主の山名祐豊であった。彼は自らの実弟である豊定を誠豊の後継者として因幡に送り込み、守護職を継承させることで、形骸化しつつあった宗家の権威を回復し、因幡を対尼子戦略の強固な防波堤として再構築しようと図ったのである。これは、弱体化した山名一族の力を再結集させようとする、宗家主導の政策であった。

対立候補・山名誠通の台頭

しかし、但馬宗家によるこの直接介入は、因幡の在地勢力の強い反発を招いた。彼らが新たな指導者として擁立したのが、同じく山名一門の有力者であった山名誠通(のぶみち)である。誠通の出自は、先代守護・誠豊の庶子であったとも、あるいは別の庶流であったとも言われ定かではないが、因幡の国人衆にとっては、但馬から送り込まれてくる「外部者」の豊定よりも、在地に根差した誠通の方が、はるかに正統性のある後継者と映ったのである。

この後継者争いの本質は、単なる血縁間の個人的な対立に留まるものではない。それは、但馬宗家による「因幡の再支配・中央集権化」というトップダウンの動きと、それに抵抗し「因幡の独立性維持・地方分権」を希求する在地国人連合との、構造的な政治闘争であった。国人衆からすれば、但馬宗家の直接支配は、自らの既得権益を脅かされ、より重い軍役や税役を課されることを意味した。彼らは誠通を旗頭に据えることで、但馬からの干渉を排し、自らの影響力を保持しようとしたのである。

この因幡の内部対立に、出雲の尼子晴久が巧みに介入する。晴久は山名誠通を積極的に支援し、彼を傀儡の守護として立てることで、因幡を事実上の支配下に置こうと画策した。これにより、因幡の内乱は、単なる一族内の争いから、「但馬山名氏(祐豊・豊定) 対 尼子・因幡国人連合(誠通)」という、大国の代理戦争の様相を呈することになった。豊定の因幡入りは、かくして血で血を洗う宿命の戦いの幕開けとなったのである。

|

関係性 |

人物名 |

役職・立場 |

備考 |

|

但馬山名宗家 |

山名祐豊 |

但馬守護 |

豊定の兄。豊定を因幡へ派遣する。 |

|

|

山名豊定 |

(本作の主題) |

祐豊の弟。兄の命で因幡守護職を継承。 |

|

旧因幡守護家 |

山名誠豊 |

先代因幡守護 |

祐豊・豊定の叔父。嗣子なく死去。 |

|

対立勢力 |

山名誠通 |

因幡守護を自称 |

誠豊の後継を主張し、豊定と対立。 |

|

外部勢力 |

尼子晴久 |

出雲の戦国大名 |

誠通を支援し、因幡への影響力拡大を狙う。 |

第二章:因幡平定戦 ― 鳥取城を巡る死闘

開戦と鳥取城攻防

天文14年(1545年)、兄・祐豊の全面的な支援を受けた山名豊定は、軍勢を率いて本格的に因幡へと進攻した。これに対し、山名誠通は因幡の国人衆を糾合し、国の要衝である鳥取城に籠城して徹底抗戦の構えを見せた。

豊定による最初の鳥取城攻撃は、困難を極めた。誠通を支持する因幡国人衆の抵抗は予想以上に根強く、加えて尼子氏からの援軍も得ていた鳥取城の守りは堅固であった。この初期の失敗は、豊定に力攻めだけでは因幡平定は成し遂げられないことを痛感させ、長期戦を覚悟させるに十分なものであったと考えられる。ここから約3年間にわたり、豊定と誠通は因幡の覇権を巡り、一進一退の攻防を繰り広げることとなる。

「申の歳崩れ」― 決戦の時

膠着した戦況が大きく動いたのは、天文17年(1548年)のことである。この年に起こった決戦は、その干支にちなんで後世「申の歳崩れ(さるのとし崩れ)」と呼ばれる、因幡の歴史における一大転換点となった。

この戦いの詳細な経過を記す史料は乏しいが、結果は豊定方の大勝利に終わった。豊定は宿敵・山名誠通を遂に討ち取り、その首級を挙げたのである。指導者を失った誠通派の国人衆は総崩れとなり、尼子氏の勢力もまた、この敗戦によって因幡から大きく後退を余儀なくされた。3年越しの内乱の末、山名豊定はついに因幡一国の平定を成し遂げたのであった。

この劇的な勝利の背景には、単なる豊定の軍事的能力だけではない、複合的な要因が存在したと推察される。3年間も持ちこたえた誠通方が、なぜ天文17年に至って急に瓦解したのか。その鍵は、外部環境の変化と、豊定による内部切り崩し工作にあったと考えられる。

第一に、外部環境の変化である。当時、尼子氏は西の毛利氏との対立を深め、備後や石見といった他の戦線でも軍事行動を展開しており、その勢力は伸長しつつも同時に拡大しすぎていた。天文17年頃には、因幡一国にのみ全力を傾注できる状況ではなくなっていた可能性が高い。尼子からの支援が手薄になった、あるいは途絶した瞬間を、豊定は見逃さなかった。

第二に、豊定による巧みな調略である。長期化する戦乱は、誠通を支持する因幡国人衆にとっても大きな負担となっていたはずである。豊定は、軍事的な圧力をかけ続ける一方で、彼らに対して所領安堵などの懐柔策を提示し、誠通からの離反を促したのではないか。疲弊した国人衆の一部が豊定側に寝返ったことで、誠通陣営の結束が内部から崩壊した可能性は十分に考えられる。

したがって、「申の歳崩れ」における豊定の勝利は、尼子氏の戦略的後退という「外的要因」と、因幡国人衆への粘り強い「調略(内的要因)」が結実した、高度に戦略的な勝利であったと評価できる。それは、彼が単なる勇将ではなく、情勢を冷静に分析し、謀略を駆使する策略家としての一面も兼ね備えていたことを雄弁に物語っている。

第三章:因幡守護としての領国経営

権威の確立と支配体制の構築

「申の歳崩れ」の勝利により、山名豊定は名実ともに因幡守護としての地位を確立した。彼の統治は、戦乱で荒廃した因幡に新たな秩序をもたらすことから始まった。豊定は、最後まで敵対した国人衆の一部を処断し、自らの権威を断固として示す一方で、恭順の意を示した者や、戦功のあった味方には所領を安堵するなど、アメとムチを巧みに使い分けた「被官の掌握」を進めた。これにより、彼は自らを頂点とする新たな支配体制を因幡に構築し、国内の安定化に努めたのである。

領国経営の実態

豊定の領国経営に関する具体的な史料は断片的ではあるが、彼が戦国大名として着実に領国の基盤固めを進めていたことが窺える。その一つが、因幡国内における検地(土地調査)の実施である。検地は、領内の石高(土地の生産力)を正確に把握し、それに基づいて軍役や税の徴収を公平かつ効率的に行うための、極めて重要な政策であった。これは、国人衆の経済力を統制下に置き、守護の財政基盤と軍事力を強化する狙いがあった。

また、豊定は内乱の舞台となった鳥取城を自らの居城とし、その改修や城下町の整備を進めたと考えられる。鳥取城を因幡における政治・経済・軍事の中心地として機能させることで、守護の権威を視覚的にも示し、領国支配の拠点としての実効性を高めていった。

但馬宗家との関係性

豊定は、あくまで兄・祐豊の代理人として因幡に入国したが、その統治は高い独立性を有していたと見られる。彼は因幡の事実上の君主として振る舞い、日常的な統治において但馬の指示を逐一仰ぐというよりは、但馬宗家と緊密に連携する「同盟者」に近い立場を築き上げていった。

この豊定による因幡統治は、戦国時代の山名氏が採用した「分国体制」の一つの成功モデルと見なすことができる。応仁の乱以降、広大な旧領の全てを宗家が直接統治する力は、もはや山名氏には残されていなかった。そのため、一族の有力者を各地(分国)に配置し、彼らに大幅な裁量権を与えて統治を委任するという、現実的な支配体制を取らざるを得なかったのである。

豊定は、この分国体制の中で最も輝かしい成果を挙げた人物であった。兄・祐豊との強固な信頼関係を基盤としつつ、現地の最高責任者として、因幡の実情に即した巧みな統治を行った。その結果、尼子の脅威から一国を守り抜き、十数年にわたる安定期をもたらしたのである。これは、衰退する名門が、激動の時代を生き抜くために編み出した、現実的な生存戦略の表れであり、豊定の存在なくして、天文・弘治年間における但馬・因幡両山名氏の連携と安定はあり得なかったであろう。

第四章:大国の狭間で ― 晩年の外交戦略と死

対尼子関係の転換と地政学的現実主義

因幡から宿敵・尼子氏の勢力を一掃した山名豊定であったが、その外交方針は永禄年間(1558年-)に入ると、劇的な転換を見せる。驚くべきことに、かつて死闘を繰り広げた尼子氏と和睦、あるいは同盟関係を結ぶに至ったのである。

この180度の外交方針転換は、一見すると不可解に映るかもしれないが、当時の中国地方の勢力図の変化を鑑みれば、極めて合理的かつ現実的な選択であった。これは、豊定が個人的な怨恨よりも、一族と領国の存続という大局を優先する、冷静な現実主義者(リアリスト)であったことを何よりも証明している。

この外交転換の最大の要因は、安芸国における毛利元就の急激な台頭である。天文24年(1555年)の厳島の戦いで陶晴賢を討ち破った毛利氏は、破竹の勢いで中国地方の覇者への道を突き進んでいた。豊定は、もはや山名氏単独の力では、この圧倒的な毛利の軍事力に対抗することは不可能であると正確に判断した。そして、彼が導き出した結論は、「敵の敵は味方」という地政学の鉄則に基づき、同じく毛利氏の脅威に直接晒されている尼子氏と手を結ぶことで、対毛利の防衛線を共同で構築するというものであった。

この判断は、豊定の優れた地政学的バランス感覚を示すものである。彼は、目前の脅威が尼子氏から毛利氏へとシフトしたことを敏感に察知し、過去の敵対関係を清算してでも、より大きな新たな脅威に対抗する道を選んだ。これは、戦国中期の複雑な外交戦を生き抜くための、必然の選択であったと言えよう。

豊定の死と因幡の動揺

しかし、この「山名・尼子連合」による対毛利包囲網の構築という壮大な戦略は、その実現を目前にして頓挫することになる。永禄3年(1560年)、山名豊定は病に倒れ、志半ばでこの世を去った。その死は、ようやく安定を取り戻した因幡にとって、そして但馬の兄・祐豊をはじめとする山名一族全体にとって、あまりにも痛恨の損失であった。

豊定の跡は、嫡男の山名豊国(とよくに)が継承した。しかし、若年であったためか、あるいは器量の差か、豊国は父・豊定が持っていたような卓越した統率力を発揮することができなかった。

豊定という強力な指導者を失った影響は、即座に現れた。彼のカリスマと武威によって抑えられていた因幡の国人衆は再び動揺しはじめ、離反や内紛が頻発するようになる。そして、この好機を毛利氏が見逃すはずもなかった。毛利氏はただちに因幡への介入を本格化させ、国人衆の切り崩しを進めていく。豊定が十数年の歳月をかけて守り抜いた因幡は、彼の死後、まるで砂の城のように脆くも崩れ、急速に毛利氏の勢力圏へと組み込まれていったのである。

この事実は、豊定が因幡にもたらした平和と独立が、いかに彼個人の卓越した能力(軍事・統治・外交)に依存していたかを物語っている。それは、後継者が継承可能な制度として確立された強固な統治システムではなく、極めて「属人的」なものであった。がゆえに、その死とともに全てが瓦解してしまったのである。豊定は傑出したプレイヤーであったが、彼一代で「人がいなくとも機能する組織」を構築するまでには至らなかった。彼の生涯は、一個人の英雄的な奮闘が、時代の大きな潮流の前にはいかに無力となりうるかという、戦国時代の非情な現実を我々に突きつけている。

終章:山名豊定の歴史的評価

山名豊定は、織田信長や毛利元就のように、領土を飛躍的に拡大し、天下に号令するような派手な活躍をした武将ではない。しかし、彼の功績は、その置かれた状況の困難さを鑑みれば、決して小さく評価されるべきものではない。一族が没落の淵にあり、尼子という強大な勢力の侵攻に晒されるという最大の危機に際し、彼は分国・因幡を守り抜き、十数年間にわたる安定をもたらした。その意味で、豊定は「守りの名将」として、もっと高く評価されるべき人物である。

また、兄・祐豊との関係も特筆に値する。宗家の当主である兄を終始補佐し、一族の支柱として忠実に働き続けた彼の生涯は、下剋上が常態化し、兄弟骨肉の争いが頻発した戦国時代において、極めて稀有な美徳と協力関係の事例と言える。この兄弟の固い結束があったからこそ、山名氏は滅亡の危機を一時的に乗り越えることができたのである。

しかし、その奮闘も、歴史の大きな流れの中では、やがて山名氏が毛利氏、そして織田氏といった新興勢力の前に滅びゆく過程における、「束の間の輝き」であったこともまた事実である。彼が心血を注いで築き上げた因幡の平和が、彼自身の死によってあまりにもあっけなく失われてしまった事実は、その功績に深い悲劇的な色合いを添えている。

結論として、山名豊定は、斜陽の名門の意地と誇りを一身に背負い、卓越した個人的能力をもって一国の危機を救った、紛れもない英雄であった。だが、その功績は彼個人の力量に大きく依存するものであり、後継者の育成や、盤石な統治体制の構築という点では、時代の大きなうねりに抗しきれなかった。彼の生涯は、戦国という時代の厳しさと、その中で人間がなし得たことの偉大さ、そしてその限界を、我々に教えてくれる貴重な歴史の一頁である。

【参考年表:山名豊定と周辺情勢】

|

西暦(和暦) |

山名豊定・因幡の動向 |

中国地方の動向 |

中央(畿内)の動向 |

|

生年不詳 |

山名言豊の子、祐豊の弟として誕生。 |

|

|

|

天文14年 (1545) |

叔父・誠豊の死後、兄・祐豊の命で因幡へ入る。山名誠通と対立。 |

尼子晴久、誠通を支援し因幡へ介入。 |

細川氏の内紛が継続。 |

|

天文17年 (1548) |

申の歳崩れ 。鳥取城下で誠通を討ち、因幡を平定。 |

尼子氏、因幡での影響力を大きく後退させる。 |

|

|

天文20年 (1551) |

|

大寧寺の変。大内義隆が陶晴賢に討たれる。 |

三好長慶が足利義輝を追放し、畿内の実権を掌握。 |

|

天文24年 (1555) |

因幡守護として領国経営に専念。 |

厳島の戦い 。毛利元就が陶晴賢を破る。 |

|

|

弘治2年 (1556) |

|

毛利元就、防長経略を開始し、大内領を併合。 |

|

|

永禄2年 (1559) |

対毛利氏を念頭に、尼子氏と和睦・同盟を結ぶ。 |

毛利氏の勢力が中国地方で圧倒的となる。 |

織田信長、尾張を統一。 |

|

永禄3年 (1560) |

病により死去 。嫡男・豊国が跡を継ぐ。 |

尼子晴久が急死。尼子氏の勢いに陰りが見える。 |

桶狭間の戦い 。織田信長が今川義元を討つ。 |

|

永禄4年 (1561) |

|

毛利氏、石見銀山を巡り尼子氏と争う。 |

|

|

永禄6年 (1563) |

|

毛利元就、因幡へ本格的に侵攻を開始。 |

|