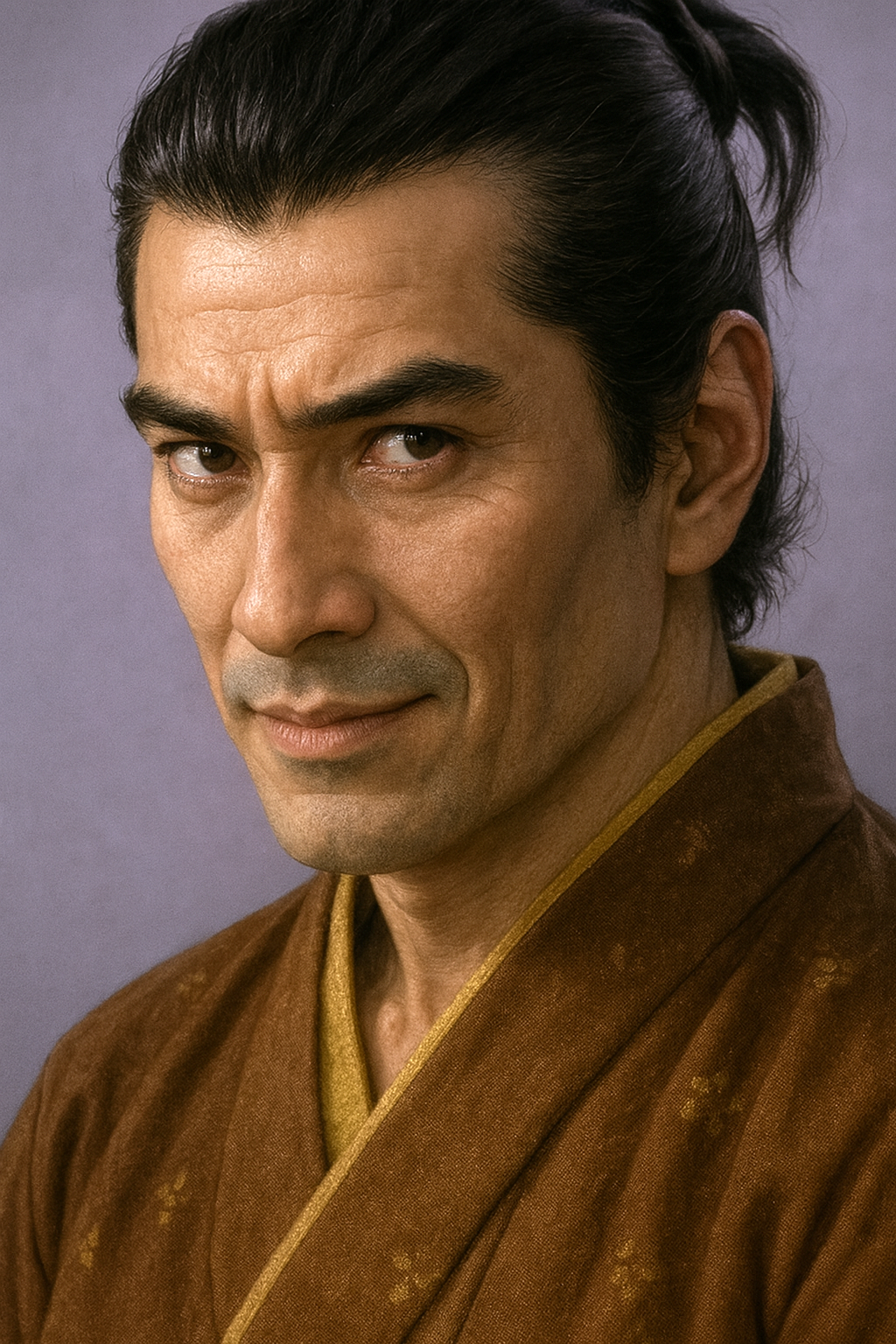

山本寺定種

山本寺定種は越後上杉氏一門。永正の乱で主君房能に殉死。子孫は謙信に仕え、魚津城で壮絶な最期を遂げた者もいるが、米沢藩士として家名を存続させた。

越後上杉氏一門・山本寺氏の興亡 ― 主君に殉じた定種の生涯と一族の軌跡

序章:越後の名門、山本寺氏

戦国時代の越後国(現在の新潟県)は、のちに「越後の龍」と称される上杉謙信の活躍によって、日本の歴史にその名を深く刻んだ。しかし、その華々しい歴史の陰には、謙信を支え、時には時代の奔流に翻弄された数多くの国人領主や一門衆の存在があった。本報告書が光を当てる山本寺氏(さんぼんじし、または「やまもとでらし」とも)もまた、そうした一族の一つである。彼らは、単なる家臣ではなく、越後守護・上杉家の血を引く庶流として、一門の中でも特権的な地位を占める名門であった 1 。その名は「三宝寺」あるいは「三本寺」とも記され、上杉家中における彼らの格式の高さは、天正三年(1575年)に作成された『上杉氏軍役帳』において、一門衆の中で第六位という序列に位置づけられていたことからも窺い知ることができる 4 。この地位は、彼らが単なる武力としてだけでなく、上杉家の権威と秩序を象徴する存在であったことを物語っている。

本報告書の中心となるのは、山本寺定種という一人の武将である。彼の名は、戦国時代の主要な合戦絵巻に華々しく登場するわけではない。しかし、彼の生涯、そしてその最期は、山本寺一族の精神的支柱を形成し、その後の子孫たちの運命を決定づける極めて重要な出来事であった。本報告書は、永正の乱の渦中で主君に殉じた山本寺定種の生涯を徹底的に調査し、その忠義の死が、後の御館の乱や魚津城の戦いといった歴史的事件において、彼の子孫たちに如何なる影響を与え、一族の存亡を左右する選択を迫ったのかを解き明かすことを目的とする。定種の行動を基点として、山本寺氏の興亡の軌跡を辿ることで、戦国という時代の忠義、家門の維持、そして個人の選択が織りなす複雑な歴史の綾を浮き彫りにする。

第一章:山本寺氏の出自と系譜の謎

山本寺氏の歴史を理解する上で、その出自と系譜を明らかにすることは不可欠である。しかし、彼らの起源は複数の史料で言及されながらも、細部において食い違いが見られ、謎に包まれた部分が多い。本章では、錯綜する情報を整理し、最も確度の高い系譜を構築するとともに、一族の拠点であった不動山城についても詳述する。

山本寺上杉家 主要人物系図

山本寺氏の複雑な家系を理解するため、主要な人物の関係を以下の表にまとめる。この系図は、本報告書全体を通じて、各人物の行動原理や関係性を把握するための重要な参照点となる。

|

代 |

人物名 |

備考 |

|

始祖 |

上杉 朝定 (うえすぎ ともさだ) |

越後守護・上杉朝方の子とされ、山本寺家の初代当主と目される 7 。 |

|

二代 |

山本寺 定種 (やまもとじ さだたね) |

朝定の子。本報告書の中心人物。永正四年(1507年)、主君・上杉房能に殉じて自刃 5 。 |

|

三代 |

山本寺 定景 (やまもとじ さだかげ) |

定種の息子。定長の父 2 。 |

|

四代 |

山本寺 定長 (やまもとじ さだなが) |

定景の子、定種の孫。上杉謙信に仕え、武功を挙げる。後に景虎の傅役となり、御館の乱で景虎方に味方し敗北、逐電 4 。 |

|

五代 |

山本寺 孝長/景長 (やまもとじ たかなが/かげなが) |

定長の弟または子。御館の乱では景勝方に味方し、家督を継ぐ。天正十年(1582年)、魚津城の戦いで自刃 8 。 |

|

六代 |

山本寺 勝長 (やまもとじ かつなが) |

孝長(景長)の弟または子。上杉家の会津、米沢移封に従い、米沢藩士として家名を後世に伝えた 2 。 |

1.1 始祖・上杉朝定と山本寺家の創設

山本寺氏の起源は、室町時代の越後守護・上杉家に直接繋がる。複数の史料によれば、山本寺家の始祖は上杉朝定という人物であったとされる 2 。彼は、越後守護であった上杉朝方の子として応永二十五年(1418年)に生まれたと伝えられている 7 。また、一説には越後守護・上杉房朝の弟であるとも言われるが 1 、いずれにせよ、山本寺家が守護上杉家の血を引く、極めて家格の高い一族であったことは間違いない。彼らが「山本寺」という姓を名乗るようになった経緯は、朝定が山本寺を称したことに始まるとされる 11 。

しかし、その出自に関する記録には「定かではない」という留保が頻繁に見られる 1 。これは、単なる記録の散逸以上の意味を持つ可能性がある。山本寺氏はあくまで守護家の分家であり、宗家ほどの詳細な記録が残されなかったことに加え、後に守護代の長尾氏が実権を掌握していく過程で、旧来の守護上杉家に連なる一族の歴史が相対的に軽んじられるようになった可能性も考えられる。このように、系譜の不明瞭さそのものが、越後国内の権力構造の変化を映し出す一つの歴史的証左と見なすことができる。

1.2 系譜の錯綜と歴史的背景

山本寺氏の系譜は、特に戦国期に活躍した人物たちの関係性において錯綜が見られる。本報告書の中心人物である山本寺定種は、始祖・朝定の子であり、二代目当主にあたる 2 。利用者が事前に把握していた情報では、主君に殉じたのは朝定とされていたが、より詳細な史料分析によれば、その忠義の死を遂げたのは息子の定種であったことが確実視される 5 。

定種の死後、家督はその子・定景、さらに孫の定長へと継承された 2 。この定長は、上杉謙信の時代に武将として名を馳せた人物である。そして、定長の跡を継いだのが、弟とも子ともされる孝長(景長)であり、彼もまた戦国の動乱の中で壮絶な最期を遂げることになる。一族の血脈を江戸時代まで繋いだのは、さらにその弟筋にあたる勝長であった 2 。このように、一族の歴史は、始祖・朝定から定種、定景、定長、そして孝長・勝長兄弟へと続く流れの中で理解する必要がある。各世代の当主が、時代の大きなうねりの中で如何なる決断を下したのかを追うことが、山本寺氏の全貌を解明する鍵となる。

1.3 本拠地・不動山城

山本寺氏の権力基盤は、越後国頸城郡に位置する不動山城であった 4 。標高447メートルの独立峰に築かれたこの城は、四方を絶壁に、前面を早川の急流に守られた天然の要害であり、戦国時代を代表する堅固な山城として知られている 4 。山頂の本丸からは、眼下に広がる早川谷から日本海までを一望でき、西方の越中方面や南方の信濃方面への警戒、さらには狼煙による情報伝達の拠点として、戦略的に極めて重要な役割を果たしていた 4 。

この不動山城を築いたのが誰であるかについても、始祖・朝定であるという説と、その子・定種であるという説が存在し、ここにも記録の不確かさが現れている 7 。いずれにせよ、この城は山本寺氏累代の居城として、一族の栄枯盛衰の舞台となった。その堅固な構造は、山本寺氏が上杉一門として越後の防衛線において重要な役割を担っていたことを物理的に示している。

第二章:永正の乱と山本寺定種の殉死 ― 主家への忠義

山本寺一族の歴史において、その後の方向性を決定づけた最初の、そして最も重大な出来事が、山本寺定種の殉死である。この出来事は、単なる一個人の死に留まらず、一族のアイデンティティを形成する「物語」の原点となった。本章では、下剋上が横行する戦国の世にあって、定種がなぜ主君との死を選んだのか、その背景となる永正の乱の経緯を詳細に分析する。

2.1 下剋上:長尾為景の台頭

十六世紀初頭の越後は、守護である上杉房能と、その守護代である長尾為景(上杉謙信の父)との間に深刻な対立が生まれていた。房能は、守護としての権力を再強化し、直接的な領国支配を目指して検地の実施や国人領主の特権であった不入権の廃止などを断行した 13 。これは、守護代や国人衆の既得権益を脅かすものであり、彼らの間に強い不満を鬱積させる結果となった。

父・能景の跡を継いで守護代となった長尾為景は、こうした国人衆の不満を背景に、房能の政策にことごとく反発した 13 。両者の対立はもはや修復不可能な段階に達し、永正四年(1507年)、為景はついに軍事行動を開始する。彼は房能の養子である上杉定実を新たな守護として擁立し、房能が居る府中の守護館を急襲した 14 。これは、家臣が主君を打倒する「下剋上」の典型であり、越後の支配体制が根底から覆される歴史的な転換点の始まりであった 16 。

2.2 天水越の悲劇と定種の殉死

為景の叛乱によって拠点を追われた上杉房能は、実兄であり関東管領であった上杉顕定を頼り、関東への脱出を図った 15 。しかし、その逃避行は困難を極めた。為景の追撃は執拗であり、房能一行は直峰城を経て松之山郷(現在の十日町市松之山)へと追い詰められていく 15 。そして同年八月七日、天水越と呼ばれる地でついに追手に捕捉され、進退窮まった房能は自刃を遂げた 15 。

この房能の最後の瞬間に、彼と運命を共にしたのが山本寺定種であった。複数の信頼性の高い史料において、後の時代の当主・山本寺定長が「上杉房能に殉じた山本寺定種の孫」と記されていることが、その動かぬ証拠である 5 。主君が敗れ、自害する中、多くの家臣が新たな権力者である為景に降るか、あるいは離散する道を選んだ。その中で、定種はあえて主君と共死する道を選んだのである。

この定種の「殉死(じゅんし)」という行為は、単なる忠誠心の表れ以上の、極めて強い政治的な意思表示であった。裏切りと実力主義が支配する下剋上の時代にあって、彼の選択は、古き主従の絆こそが武士の最高の徳であるという価値観を、自らの命をもって体現するものであった。この壮絶な死は、単に忘れ去られることなく、山本寺一族の「物語」として語り継がれていく。それは、一族に「主家への絶対的な忠義」という高貴な家風と名誉をもたらす一方で、後世の子孫たちに、この崇高な先祖の生き様に倣うべきであるという、重い精神的な規範を課すことにもなった。定種の死は、山本寺氏の栄光の礎であると同時に、後の世代が直面する悲劇的なジレンマの遠因ともなったのである。

第三章:定長の時代 ― 謙信の下での活躍

祖父・定種が旧主君に殉じてから約半世紀、山本寺氏は新たな時代を迎えていた。かつて主家を滅ぼした長尾為景の子、長尾景虎(後の上杉謙信)が越後の国主となったのである。本章では、定種の孫にあたる山本寺定長が、この新しい支配者の下で如何に一族を再興し、上杉軍の中核として活躍したかを追う。

3.1 上杉家臣としての再興

山本寺定長は、殉死した定種の孫であり、定景の子として家督を継いだ 2 。祖父が長尾氏によって滅ぼされた上杉房能に殉じたという経緯を考えれば、定長が長尾氏の支配下で重用される道は平坦ではなかったはずである。しかし、彼はまず景虎の兄・長尾晴景に仕え、その後、家督を継いだ景虎(謙信)の家臣団に名を連ねた 5 。

この事実は、上杉謙信の卓越した政治感覚を物語っている。謙信は、過去の因縁や派閥に固執することなく、家臣の能力や家柄の持つ権威を正当に評価し、自らの勢力に取り込む度量を持っていた。一方、定長もまた、現実的な判断力で新しい時代の流れに適応し、山本寺家が持つ本来の家格と武門としての実力を示すことで、新体制の中での地位を確立していった。この両者の関係性は、旧守護方と旧守護代方という対立構造を乗り越え、新生「上杉家」が強固な家臣団を形成していく過程を象徴している。

3.2 戦場での武功

定長は、文武に優れた武将として謙信からの信頼を勝ち取っていった。弘治元年(1555年)の第二次川中島の戦いでは、上杉軍の一翼を担い、武田信玄軍を相手に軍功を挙げたことが記録されている 5 。その武勇は謙信にも高く評価され、後に謙信から直接「感状(かんじょう)」、すなわち感謝状を賜るほどの活躍を見せた 20 。

彼の活躍の場は、信濃だけにとどまらなかった。上杉家にとって長年の懸案であった越中(現在の富山県)戦線にも派遣され、一向一揆勢力との熾烈な戦いに身を投じた。元亀三年(1572年)、定長は一向一揆に包囲された越中国日宮城の救援に向かうが、神通川の渡し場における戦いで手痛い敗北を喫した 5 。

この越中での苦闘の様子は、定長自身が記した書状から生々しく伝わってくる。「元亀三年六月十七日付山本寺定長書状」と題されたこの一次史料は、彼が上杉家家老の直江景綱に宛てた戦況報告である 21 。その中で定長は、日宮城救援のための戦闘で上杉勢に20名余りの戦死者が出たことを報告しており、最前線の過酷な状況と、彼が上杉軍の中核として直接本国の司令部と連携していた事実を明らかにしている 21 。

このように、定長の時代、山本寺氏は祖父の悲劇を乗り越え、上杉謙信という稀代の英雄の下で再びその存在感を示した。彼は戦場で武功を重ねることで一族の名誉を回復し、上杉家一門としての地位を不動のものとしたのである。しかし、彼が謙信から得た深い信頼こそが、後に一族を二分する悲劇の引き金となることを、この時の定長は知る由もなかった。

第四章:御館の乱 ― 一族を二分した悲劇

天正六年(1578年)、上杉謙信が後継者を指名しないまま急死すると、上杉家は未曾有の内乱に突入する。謙信の二人の養子、上杉景勝と上杉景虎の間で勃発した家督相続争い、すなわち「御館の乱」である。この争いは、上杉家の軍事力を著しく消耗させただけでなく、多くの家臣団を二分し、悲劇的な結末をもたらした。山本寺氏もまた、この内乱の渦に飲み込まれ、一族の存亡を賭けた過酷な選択を迫られることになる。

4.1 景虎の傅役という立場

山本寺定長がこの内乱で重大な役割を担うことになった背景には、彼が謙信から与えられていた特別な地位があった。謙信は相模の北条氏政からその弟・三郎を養子として迎え、「上杉景虎」と名乗らせた。この時、謙信は景虎の「傅役(もりやく)」、すなわち後見人兼教育係として、最も信頼する家臣の一人であった山本寺定長を任命したのである 1 。

傅役という立場は、単なる家臣以上の、極めて強い個人的な絆を景虎との間に築くものであった。定長は景虎の養育に責任を持ち、彼を次代の上杉家を担うべき人物として支え続けた。この事実は、定長が謙信から如何に厚い信頼を寄せられていたかを示すと同時に、彼の政治的立場が景虎と不可分に結びついていたことを意味していた。

4.2 運命の選択

謙信の死後、春日山城の本丸を拠点とする上杉景勝と、景虎の居館であった「御館」を拠点とする上杉景虎との間で、後継者の座を巡る対立が瞬く間に激化した 22 。越後の国人衆は、地縁や利害、あるいは個人的な恩義に基づいて、いずれかの陣営に与することを決断しなければならなかった。

傅役として長年景虎を支えてきた定長にとって、この選択に迷いはなかった。彼は自らの責務と景虎への個人的な忠誠心に基づき、景虎方に与することを決断する。これにより、山本寺氏は景虎方の主力を担う勢力の一つとして、内乱の最前線に立つことになった 4 。この選択は、祖父・定種がかつて主君・房能に殉じた、あの絶対的な忠義の精神と重なるものであった。定長は、自らが仕え、育んだ主君を見捨てるという選択肢を持ち得なかったのである。

4.3 兄弟の訣別と不動山城の落城

定長の決断が山本寺一族全体のものでなかったことが、この悲劇をさらに深刻なものにした。戦国の世では、一族の血脈を絶やさないために、兄弟が敵味方に分かれて戦うことは珍しいことではなかった。山本寺家もまた、この非情な生存戦略を選択する。定長の弟(あるいは子ともされる)孝長(景長)は、兄とは袂を分かち、上杉景勝方に味方したのである 8 。これにより、山本寺一族は兄弟で骨肉の争いを演じるという、最も過酷な運命を辿ることになった。

戦局は、春日山城を掌握し、家中の主導権を握った景勝方に有利に進んだ。景虎方は次第に追い詰められ、天正六年、景勝軍は景虎方の重要拠点であった不動山城に攻撃を仕掛けた。城主・定長は奮戦したものの、衆寡敵せず、ついに城は落城した 4 。敗れた定長は城を捨てて敗走し、その後の消息は歴史の記録から完全に途絶えてしまう 5 。いわゆる「逐電(ちくでん)」である。

御館の乱は、山本寺一族に、祖父・定種が確立した「忠義」という家風の重さを改めて突きつけた。定長は、祖父と同様に、自らが仕える主君への個人的な忠義を貫いた。しかし、時代は変わっていた。彼の「名誉ある」選択は、結果として自らの家を滅ぼすことにつながった。一方で、兄を裏切る形となった孝長の「現実的な」選択が、結果として山本寺の家名を存続させる。この分裂は、戦国時代における忠義の持つ矛盾を浮き彫りにする。一族の誇りであったはずの価値観が、政治的な激変の中で、一族を破滅に導く危険な刃ともなり得る。御館の乱は、山本寺氏にとって、単なる政治的敗北ではなく、一族のアイデンティティそのものが試される、まさに存亡の危機だったのである。

第五章:魚津城の悲劇と米沢藩士への道

御館の乱によって兄・定長が没落した後、山本寺氏の家名は景勝方に味方した孝長(景長)によって辛うじて保たれた。しかし、彼を待ち受けていたのは、兄以上に過酷で、そして皮肉な運命であった。本章では、生き残った山本寺氏が辿る壮絶な道のりと、最終的に米沢藩士として家名を後世に伝えるに至るまでの経緯を詳述する。

5.1 家督を継いだ孝長(景長)

御館の乱で勝利した上杉景勝は、論功行賞として、自らに味方した山本寺孝長(景長)に山本寺家の家督相続を認め、本拠地である不動山城の城主とした 8 。兄の選択によって一度は滅亡の淵に立たされた山本寺家は、弟の選択によって再興の機会を得たのである。しかし、内乱によって疲弊した上杉家を取り巻く状況は、決して安穏としたものではなかった。東からは、天下統一を目前にした織田信長の脅威が、刻一刻と越後に迫っていた。

5.2 魚津城の籠城戦

天正十年(1582年)四月、織田家の重臣・柴田勝家を総大将とする四万の大軍が、北陸方面から越後へと侵攻を開始した 10 。これは、上杉家にとって国家存亡の危機であった。景勝は、越中における上杉方の最前線拠点である魚津城に、譜代の重臣たちを送り込み、織田軍の進撃を食い止めようとした。この決死の防衛部隊の中に、山本寺孝長(景長)も名を連ねていた 10 。

しかし、上杉軍の状況は絶望的であった。御館の乱による兵力の消耗は激しく、同時に信濃方面でも織田軍と対峙していたため、魚津城に大規模な援軍を送る余力は残されていなかった 25 。景勝は苦渋の決断の末、魚津城の救援を断念し、本国越後の防衛に専念するために主力を撤退させた。これにより、孝長らが籠る魚津城は、完全に孤立無援の状態に陥ったのである 25 。

5.3 本能寺の変と悲劇的な結末

援軍の望みを絶たれた魚津城の将兵たちは、それでも降伏を選ばなかった。景勝からは降伏の許可が出ていたにもかかわらず、彼らは上杉武士の意地をかけ、城を枕に討死する覚悟を決めた 27 。彼らは、自らの首が誰のものか敵に分かるよう、名札を耳に通すなどの準備を整え、最後の抵抗を試みた 26 。

壮絶な籠城戦の末、天正十年六月三日、魚津城はついに落城。山本寺孝長(景長)をはじめ、吉江宗信、竹俣慶綱ら城を守った十二将は、城内で潔く自刃して果てた 9 。

しかし、歴史はあまりにも皮肉な結末を用意していた。魚津城が落城するまさにその前日、六月二日に、京都の本能寺において、彼らが対峙していた織田軍の総帥・織田信長が家臣の明智光秀に討たれるという、日本史上最大級の政変「本能寺の変」が起きていたのである 11 。もし、この報せが一日でも早く北陸の戦線に届いていれば、柴田勝家軍は混乱して撤退し、孝長たちの壮絶な犠牲は避けられたはずであった。彼らの死は、歴史のほんの僅かな歯車の噛み合わせの違いによってもたらされた、悲劇的なものであった。

5.4 米沢藩士・山本寺家

孝長(景長)の死によって、山本寺氏の血脈は再び途絶えるかに見えた。しかし、一族の香火は、孝長の弟(または子)とされる山本寺勝長によって受け継がれた 2 。勝長は、その後も上杉景勝に仕え続け、慶長三年(1598年)の会津移封、そして慶長六年(1601年)の米沢三十万石への減移封にも従った。

江戸時代、米沢藩の上杉家中で、山本寺家は特別な家格を与えられた。彼らは藩主の儀礼などを司る「高家(こうけ)」として遇され、その席次は藩内で第三位という極めて高い地位を占めた 10 。その知行高は数百石であったが、その格式は他の重臣たちを凌ぐものであった 10 。

この高い地位は、孝長が魚津城で見せた最後の忠義に対する、景勝からの最大限の評価の証であった。御館の乱で兄と袂を分かつという苦渋の決断を下した孝長は、その後の魚津城での殉死によって、自らの忠誠心に一点の曇りも無いことを証明した。彼の死は、祖父・定種の殉死と並び、山本寺家の歴史を飾るもう一つの忠義の物語となった。一族は、二度にわたる当主の壮絶な死という、あまりにも大きな代償と引き換えに、その家名を戦国の世の終わりから江戸時代へと繋ぐことに成功したのである。

終章:山本寺氏が歴史に遺したもの

越後上杉氏の一門として栄え、戦国の動乱の中で幾多の試練に直面した山本寺氏の歴史は、一つの地方豪族の興亡史に留まらない、より普遍的なテーマを我々に提示する。彼らの物語は、忠義、裏切り、家の存続、そして個人の選択が複雑に絡み合う、戦国という時代の縮図そのものである。

本報告書は、山本寺定種という一人の武将の死から始まった。永正の乱の最中、主君・上杉房能に殉じた彼の選択は、下剋上が常態化した時代において、武士が本来持つべきとされた主従の絆の尊さを命をもって示した行為であった。この「殉死」は、山本寺一族の精神的支柱となり、後世に語り継がれる高貴な家風を確立した。それは一族にとって計り知れない名誉であったが、同時に子孫たちに重い規範を課すことにもなった。

その規範は、定種の孫・定長の代に、御館の乱という形で最も過酷な試練となって現れた。傅役として仕えた上杉景虎への個人的な忠義を貫いた定長の選択は、まさしく祖父の生き様をなぞるものであった。しかし、その結果は家の没落と自らの逐電という悲劇的なものであった。一方で、兄と袂を分かち、最終的に勝利者となる上杉景勝に味方した弟・孝長の選択は、一見すると裏切りにも映る現実的なものであったが、結果として山本寺の家名を存続させた。

そして、その孝長もまた、織田軍との魚津城の戦いにおいて、援軍なき籠城戦の末に自刃するという、兄や祖父と同様の壮絶な最期を遂げる。彼の死は、本能寺の変という歴史の皮肉によって、その悲劇性を一層際立たせている。しかし、この最後の忠義の証明があったからこそ、山本寺家は新たな支配者である上杉景勝の下でその地位を確固たるものとし、江戸時代には米沢藩の高家筆頭格として家名を保つことができた。

結論として、山本寺定種の殉死は、単なる過去の出来事ではなく、その後の山本寺氏の運命を規定し続けた「物語の起点」であった。一族の歴史は、この最初の忠義の物語を、後の世代が如何に解釈し、自らの行動に反映させていったかの記録であると言える。定長の悲劇も、孝長の悲壮な死も、そして勝長による家名の存続も、すべては定種が遺した「忠義の遺産」と無関係ではない。

山本寺氏の軌跡は、戦国時代を生きる武士の一族が、旧来の権威から新たな権力へと移行する激動期の中で、如何にして自らのアイデンティティを保ち、存続を図ったかを示す貴重な事例である。彼らの物語は、忠義という価値観が時に一族を栄光に導き、時に破滅の淵に追いやる諸刃の剣であったことを、我々に力強く教えてくれるのである。

引用文献

- 越後 不動山城-城郭放浪記 https://www.hb.pei.jp/shiro/echigo/fudosan-jyo/

- 山本寺上杉家 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B1%B1%E6%9C%AC%E5%AF%BA%E4%B8%8A%E6%9D%89%E5%AE%B6

- 上杉氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8A%E6%9D%89%E6%B0%8F

- 不動山城 - 文化財・伝統芸能|糸魚川観光ガイド https://www.itoigawa-kanko.net/trad/fudoyamajo/

- 山本寺定長 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B1%B1%E6%9C%AC%E5%AF%BA%E5%AE%9A%E9%95%B7

- 不動山城1(糸魚川市要害) 要害集落から郭ウへ至る城道に対する備え https://ameblo.jp/mei881246/entry-12496882241.html

- 上杉朝定 (山本寺上杉家) - Wikiwand https://www.wikiwand.com/ja/articles/%E4%B8%8A%E6%9D%89%E6%9C%9D%E5%AE%9A_(%E5%B1%B1%E6%9C%AC%E5%AF%BA%E4%B8%8A%E6%9D%89%E5%AE%B6)

- 上杉家の武将たち/戦国観光やまがた情報局 https://sengoku.oki-tama.jp/m/?p=log&l=150768&c=990

- 上杉家の人々:戦国観光やまがた情報局 - samidare http://samidare.jp/naoe/lavo?p=list&ca=52

- 山本寺景長 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B1%B1%E6%9C%AC%E5%AF%BA%E6%99%AF%E9%95%B7

- 武家家伝_山本寺氏 - harimaya.com http://www2.harimaya.com/sengoku/html/3_honzi.html

- 早川谷から越中口へ 不動山城周辺 | えいきの修学旅行(令和編) https://ameblo.jp/mei881246/entry-12496881072.html

- 天水越の合戦 - BIGLOBE https://www7a.biglobe.ne.jp/echigoya/ka/Amamizukoshi.html

- 長尾為景(ながおためかげ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E9%95%B7%E5%B0%BE%E7%82%BA%E6%99%AF-17157

- 日本戰國時代越後奸雄-長尾為景 - WTFM 風林火山教科文組織 https://wtfm.exblog.jp/13672329/

- 【10大戦国大名の実力】上杉家②――長尾為景の成功と失敗 - 攻城団 https://kojodan.jp/blog/entry/2022/01/23/100000

- 上杉房能 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8A%E6%9D%89%E6%88%BF%E8%83%BD

- 上杉房能公祭 - FC2 http://ayakomai2.web.fc2.com/kouen/ayako-20150627/ayako-20150628.html

- 上杉顕定が板鼻海竜寺において母堂一三回忌の法事を営む - 箕輪城と https://minowa1059.wiki.fc2.com/m/wiki/%E4%B8%8A%E6%9D%89%E9%A1%95%E5%AE%9A%E3%81%8C%E6%9D%BF%E9%BC%BB%E6%B5%B7%E7%AB%9C%E5%AF%BA%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%84%E3%81%A6%E6%AF%8D%E5%A0%82%E4%B8%80%E4%B8%89%E5%9B%9E%E5%BF%8C%E3%81%AE%E6%B3%95%E4%BA%8B%E3%82%92%E5%96%B6%E3%82%80

- 上杉家 武将名鑑 https://kamurai.itspy.com/nobunaga/uesugiSS/index.htm

- 信玄西上!息子を人質に取られた信長が、上杉謙信に送った決意と ... https://raisoku.com/7075

- 御館の乱 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%A1%E9%A4%A8%E3%81%AE%E4%B9%B1

- 上早川の歴史と伝説(その6)「不動山城 - 城主・孝長の最期 https://hokontake.blogspot.com/2015/10/blog-post_14.html

- 上杉家の武将たち:戦国観光やまがた情報局 http://samidare.jp/naoe/note?p=log&lid=150768

- 上早川の歴史と伝説 その59 - かみはやかわ(^^) https://kamihayakawa.com/2022/04/23/%E4%B8%8A%E6%97%A9%E5%B7%9D%E3%81%AE%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E3%81%A8%E4%BC%9D%E8%AA%AC%E3%80%80%E3%81%9D%E3%81%AE59/

- 「魚津城の戦い(1582年)」十二将の壮絶な最期!織田軍に包囲された魚津城将兵の散り際 https://sengoku-his.com/726

- カードリスト/上杉家/上054山本寺景長 - 戦国大戦あっとwiki - atwiki(アットウィキ) https://w.atwiki.jp/sengokutaisenark/pages/466.html

- 魚津城の戦い https://www.city.uozu.toyama.jp/attach/EDIT/003/003170.pdf

- 岸本良信公式ホームページ 藩士と幕臣の名簿 米沢藩 https://www.kishimotoyoshinobu.com/%E7%B1%B3%E6%B2%A2%E8%97%A9/

- 米沢藩 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B1%B3%E6%B2%A2%E8%97%A9