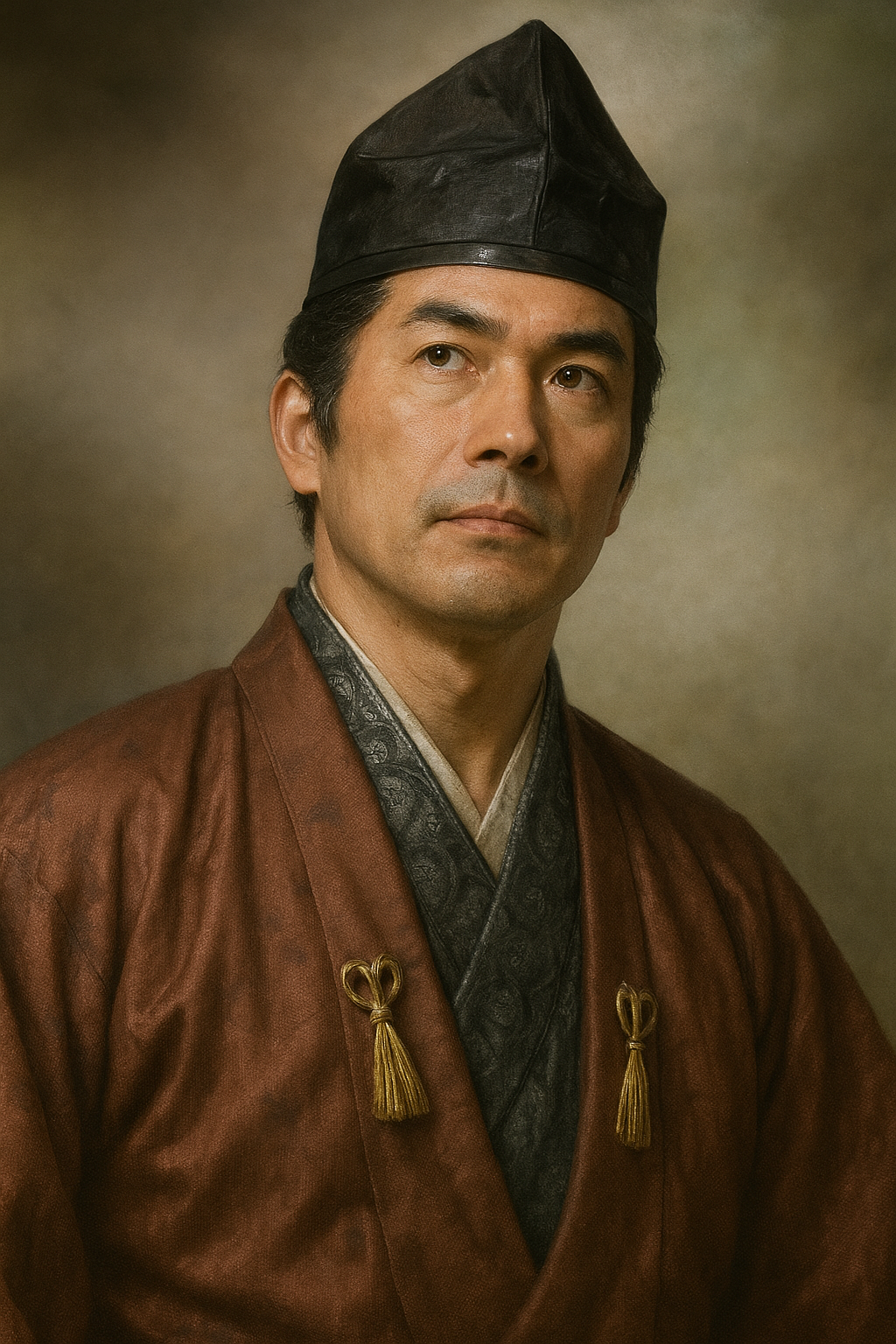

山村良勝

山村良勝は木曾氏家臣。妻籠城の戦いで徳川軍を撃退し武功を挙げる。主家滅亡後、徳川家康に仕え、関ヶ原で木曽谷を平定。二代目木曽代官となり、福島関所の関守を世襲し、近世木曽の礎を築いた。

戦国乱世を駆け、近世木曽の礎を築いた武将・山村良勝の生涯

山村良勝 年表

|

西暦(和暦) |

年齢 |

出来事 |

関連人物・場所 |

|

1563年(永禄6年) |

0歳 |

信濃国にて、木曾氏家臣・山村良候の嫡男として誕生。幼名は十三郎 1 。 |

山村良候 |

|

1582年(天正10年) |

20歳 |

主君・木曾義昌が武田勝頼から離反し、織田信長に属する。 |

木曾義昌、武田勝頼 |

|

1584年(天正12年) |

22歳 |

小牧・長久手の戦い。義昌が徳川方から羽柴(豊臣)方へ寝返る。9月、妻籠城の城将として徳川軍(菅沼定利ら)を撃退する(妻籠城の戦い) 1 。 |

豊臣秀吉、徳川家康、妻籠城 |

|

1590年(天正18年) |

28歳 |

義昌の関東移封に従い、父・良候と共に下総国網戸(阿知戸)へ移る 3 。 |

千葉県旭市 |

|

1595年(文禄4年) |

33歳 |

主君・木曾義昌が死去。その子・義利に仕える 1 。 |

木曾義利 |

|

1600年(慶長5年) |

38歳 |

木曾義利が改易され、浪人となる 1 。関ヶ原の戦いに際し、徳川家康に召し出され東軍に属す。木曽谷を平定し、犬山城攻めに加わり父・良候を救出する 6 。 |

徳川家康、千村良重、犬山城 |

|

1602年(慶長7年) |

40歳 |

父・良候の死去に伴い、家督を相続。二代目木曽代官となり、福島関所の関守を兼務する 2 。 |

木曽福島 |

|

1608年(慶長13年) |

46歳 |

嫡男・良安に家督を譲り、隠居する 1 。 |

山村良安 |

|

1613年(慶長18年) |

51歳 |

大久保長安事件に連座し逮捕されるが、後に赦免される 1 。 |

大久保長安 |

|

1614年(慶長19年) |

52歳 |

大坂冬の陣に、尾張藩主・徳川義直に従い出陣 1 。 |

徳川義直 |

|

1615年(元和元年) |

53歳 |

大坂夏の陣に従軍。木曽谷が尾張藩に加増され、幕臣の身分を保持しつつ尾張藩の配下となる 2 。 |

尾張藩 |

|

1618年(元和4年) |

56歳 |

嫡男・良安が早世したため、再び家督を継ぎ尾張藩に再出仕する 1 。 |

山村良安 |

|

時期不明 |

- |

次男・良豊に家督を譲り、再度隠居する 1 。 |

山村良豊 |

|

1634年(寛永11年) |

72歳 |

8月3日、死去。墓所は長野県木曽町の興禅寺 1 。 |

興禅寺 |

序章:木曽の重臣、山村家の出自と時代背景

山村良勝(やまむら よしかつ)は、戦国時代の終焉から江戸時代初期という、日本の歴史が最も激しく動いた時代を生きた武将である。彼の生涯を理解するためには、まず彼が属した山村家と、その主家であった木曾氏が置かれた複雑な状況を把握する必要がある。

山村家の家譜によれば、その祖は公家の大江氏の末流を称し、近江国山村郷(現在の滋賀県)に居住したことから山村姓を名乗ったと伝えられる 9 。初代とされる山村良道は、当初室町幕府に仕えたが、幕府の権威が衰退すると諸国を遍歴し、信濃国木曽谷に至って木曾氏に仕官したという 10 。これは、中央の権力が揺らぎ、地方の武士たちが自らの存続をかけて在地の有力領主と結びついていった、当時の典型的な武士の生き方を示すものである。

良勝の祖父・山村良利の代には、木曾氏当主の娘を妻に迎えることで姻戚関係を結び、木曾家における重臣としての地位を不動のものとした 12 。さらに、東の強国である甲斐の武田氏との外交交渉役を務めるなど、一家臣の枠を超えた重要な役割を担っていた 9 。

その子であり、良勝の父である山村良候(たかとき、またはよしとき。号は道祐)の時代、木曾氏は武田信玄の軍門に下る。しかし、良候は武田氏との戦いで武功を重ね、信玄本人から直接感状と所領を与えられるほどの評価を得た 3 。この事実は、山村家が単に木曾氏の家臣という立場に留まらず、天下に覇を唱える大勢力からもその実力を個別に認められる存在であったことを示唆している。彼らは主君である木曾氏の運命と共にあると同時に、より大きな権力構造の中で自家の存続を図る、したたかな戦略的視点を有していた。これは、特定の主君への絶対的忠誠よりも、一族の存続と自立を重視する「国衆(くにしゅう)」としての性格を色濃く反映している。良候は後に豊臣秀吉からも感状を受けており 14 、この家風こそが、後の良勝が徳川家康へ帰属するという大きな決断を下す素地となったのである。

第一部:戦国武将としての山村良勝

第一章:木曾義昌の臣として ― 初陣と武功

永禄6年(1563年)、山村良勝は父・良候の嫡男として生を受けた 1 。幼名は十三郎、後に甚兵衛を通称とした 1 。母は木曽の有力国衆である千村氏の娘、そして妻には美濃の国衆・遠山友忠の娘を迎えている 1 。これらは周辺の有力者と幾重にも婚姻関係を結ぶことで、一族の結束と勢力基盤を固めるという、戦国武家社会の典型的な生存戦略であった。

良勝が歴史の表舞台に鮮烈なデビューを飾ったのは、天正12年(1584年)、22歳の時であった。天下の覇権を争う羽柴(豊臣)秀吉と徳川家康が激突した「小牧・長久手の戦い」において、良勝の主君・木曾義昌は、当初属していた徳川方から秀吉方へと寝返るという重大な政治決断を下す 1 。これにより、木曽谷は徳川領と境を接する最前線へと変貌した。

この戦略的転換の軍事的な帰趨を担うべく、義昌は若き良勝を城将に抜擢し、木曽谷の南の入り口である妻籠城の守りを命じた 3 。同年9月、家康は報復として菅沼定利、保科正直、諏訪頼忠らが率いる7,000ともいわれる大軍を木曽谷に派遣する 3 。対する良勝の手勢は、義昌からの増援を含めてもわずか300騎余りであった 3 。

圧倒的な兵力差にもかかわらず、良勝は地の利を最大限に活かした籠城戦を展開する。徳川軍が城の対岸にある愛宕山に陣取って攻撃を仕掛けると、鉄砲を効果的に用いてこれを迎撃した 3 。戦いが長引き、城内の弾薬が尽きかけるという絶体絶命の危機に陥った際には、家臣の竹中小左衛門に命じ、夜陰に乗じて木曽川の急流を泳ぎ渡らせ、三留野で弾薬を補給して帰還させるという離れ業を成功させたという逸話も残る 17 。補給を受けた城兵が再び猛烈な鉄砲射撃を始めると、徳川軍は意表を突かれて動揺した。さらに良勝は伏兵を用いて周辺の山々に旗を立てさせ、夜には篝火を焚かせることで、豊臣の援軍が到着したかのように見せかけた。これにより、逆に包囲されることを恐れた徳川軍は撤退を開始し、良勝は追撃をかけて大勝利を収めた 1 。この「妻籠城の戦い」における良勝の武功は、秀吉からも感状をもって賞賛された 17 。

この勝利は、単に良勝個人の武勇を示すだけではなかった。それは、主君・木曾義昌の「寝返り」という政治的賭けの価値を、軍事的に証明するものであった。もし妻籠城が容易に陥落していれば、義昌の秀吉陣営における立場は失墜し、木曽谷は徳川軍の侵攻路と化していただろう。良勝の勝利は、木曾氏の戦略的価値を天下人たる秀吉に示し、その後の地位を安定させる上で決定的な役割を果たしたのである。この初陣は、彼の軍事的才能を世に知らしめると同時に、主家の政治戦略を成功に導くという、極めて高度な任務の達成であった。そしてこの功績は、16年後に彼が徳川家康に仕える際、その能力を評価される重要な判断材料となったに違いない。

第二章:主家の没落と雌伏の時

妻籠城での華々しい勝利から6年後の天正18年(1590年)、豊臣秀吉による天下統一事業の総仕上げである小田原征伐が行われる。戦後、徳川家康は関東へ移封され、その配下にあった木曾義昌もまた、先祖代々の地である木曽谷を離れ、下総国網戸(阿知戸、現在の千葉県旭市網戸)に一万石の所領を与えられて移ることとなった 3 。山村良勝も父・良候と共に主君に従い、慣れない関東の地での生活を始める。

故郷を離れて5年後の文禄4年(1595年)、主君・義昌が死去。家督は嫡男の木曾義利が継ぎ、良勝は引き続きこの新しい当主に仕えた 1 。しかし、この義利は器量に乏しい人物であった。慶長5年(1600年)、義利が自身の叔父である上松義豊を惨殺するという凶行に及ぶなど、その不行状が家康の耳に達する 1 。天下分け目の決戦を前に、国内の安定を急ぐ家康はこれを許さず、義利に改易、すなわち領地没収の処分を下した 1 。これにより、源平の時代から信濃に名を轟かせた名門・木曾氏は、事実上滅亡の時を迎えた。

主家を失った良勝は、同じく木曽旧臣の千村良重らと共に浪人の身となり、下総佐倉の地で雌伏の時を過ごすこととなる 1 。これは山村家にとって、一族の存亡に関わる最大の危機であった。

しかし、歴史の皮肉というべきか、この主家の悲劇は、山村家が大きく飛躍するための好機をもたらすことになる。木曾氏が去った後の木曽谷は、豊臣政権の蔵入地(直轄地)となり、尾張犬山城主の石川貞清が代官を兼務して統治していた 1 。しかし、その支配は盤石とは言えなかった。このような状況下で、木曽谷の地理と人々の気質を誰よりも熟知した有力な元家臣、すなわち山村父子の存在価値は、新たな天下人を目指す徳川家康にとって、計り知れないものとなっていた。主家の没落という悲劇は、旧来の主従関係という「しがらみ」からの解放でもあった。それは、山村良勝が自らの能力を家康に直接売り込み、木曽谷の新たな支配者へと駆け上がるための、歴史的な舞台を整える結果となったのである。

第三章:関ヶ原の戦いと木曽谷平定

慶長5年(1600年)、豊臣秀吉の死後に顕在化した徳川家康と石田三成の対立は、ついに天下分け目の「関ヶ原の戦い」へと発展する。家康は東海道を、そして嫡男・秀忠が率いる主力部隊は中山道を進軍する作戦をとった。この中山道軍の進路を確保する上で、木曽谷の支配は死活的に重要な課題であった。

家康は、この重要任務の遂行者として、木曽の地理と人身に精通した人物を求めた。秀忠軍の兵站責任者であった大久保長安の進言もあり、下総で浪人生活を送っていた山村良勝と千村良重に白羽の矢が立てられた 3 。家康は二人を召し出し、西軍に与した石川貞清から故郷・木曽谷を奪還するよう命じた。その暁には旧領を与えることを約束し、鉄砲30丁、弾薬、そして黄金10枚を与えて激励した 3 。これは、家康の巧みな人心掌握術であると同時に、良勝らの能力、特に16年前の妻籠城での戦いぶりを高く評価していたことの証左である。

この抜擢は、良勝にとってまさに千載一遇の好機であった。同年8月、良勝と千村良重は、美濃の遠山友政らと共に館林を出陣 6 。当初は数十人に過ぎなかった手勢は、道中で木曾氏の遺臣たちに檄を飛ばして参加を呼びかけると、瞬く間に数を増やしていった 6 。塩尻では松本城主のもとにいた弟の山村八郎右衛門が、甲斐からは浅野長政のもとにいた弟の山村清兵衛が馳せ参じ、その軍勢はさらに強化された 6 。

8月12日、良勝の軍勢は木曽谷の北の入り口である贄川の砦に到達した。この砦は西軍方の石川貞清の家臣が守っていたが、その守備兵の中には木曽旧臣の山村次郎右衛門や原図書助らが含まれていた。良勝らが説得すると彼らはすぐさま内応し、東軍に寝返ったため、大規模な戦闘を経ることなく砦の突破に成功する 6 。その後、良勝軍は破竹の勢いで木曽谷を平定し、かつて自らが武名を馳せた妻籠城に入城。城を修築して、美濃方面への進軍拠点とした 6 。

この時、木曽に留まっていた父・良候は、東軍への内通を恐れた石川貞清によって人質同然に犬山城へ連行され、留め置かれていた 3 。良勝は木曽平定後、父を救出するため木曽の国人衆を率いて犬山城攻めに参加した 7 。良勝らの攻撃や、周辺の東軍勢力の圧力により、石川貞清は犬山城を放棄して関ヶ原本体へ向かうことを決断。その際に良候は解放され、中津川の十曲峠で木曽から進軍してきた良勝と、劇的な親子の対面を果たした 3 。

|

指揮官 |

役割・任務 |

具体的な戦功 |

|

山村良勝 |

木曽衆の総指揮、徳川秀忠軍の先導役 |

木曽谷の迅速な平定、贄川砦の無血開城、妻籠城の拠点化、犬山城攻めへの参加 |

|

千村良重 |

副将格、良勝と共に行動 |

木曽谷平定、西軍の密書(石田三成らが東北諸大名に送ったもの)を奪取し家康に進上 19 |

|

遠山友政 |

東濃の国衆、木曽衆への加勢 |

木曽衆と連携し、岩村城・明智城など東濃諸城の攻略に従事 19 |

|

木曽旧臣 |

各地での蜂起、内応 |

贄川砦の山村次郎右衛門らが内応し、木曽谷への進入口を確保 6 |

良勝が関ヶ原の戦いで見せた一連の行動は、二つの側面から家康に計り知れない価値をもたらした。一つは、秀忠軍の進軍路である中山道を確保し、その後背を固めたという軍事的な「忠義」である。もう一つは、人質となっていた父を救うために果敢に行動した「孝行」の実践である。武士の理想的な道徳律とされた儒教的価値観を重んじる為政者にとって、この「忠孝」の体現は、単なる能力以上に重要な人物評価の指標であった。良勝は、軍事的な才覚(忠)と武士としての徳(孝)の両方を、天下分け目の大戦という最高の舞台で証明して見せたのである。これこそが、戦後、彼と彼の一族が木曽代官という破格の待遇を受けるに至った最大の要因であり、単なる戦功以上の意味を持つ行動であった。

第二部:近世の統治者としての山村良勝

第四章:二代目木曽代官として

関ヶ原の戦いが東軍の勝利に終わると、徳川家康は木曽谷の戦後処理に着手した。家康はまず、良勝の父・良候(道祐)を初代の木曽代官に任命した 3 。この時、良候は「木曽谷は中山道が貫く天下の要衝であり、また良質な木材を産出する宝の山であるため、我らのような者が私領として拝領すべき土地ではありません」と進言した。この廉直な姿勢に深く感銘を受けた家康は、木曽谷を幕府の直轄地とすることを決定し、その上で山村・千村氏ら木曽衆に対し、代わりとして美濃国内に大幅な加増知行を与えた 3 。良候自身は1,300石、そして嫡男の良勝には4,600石が与えられた 3 。

しかし、初代代官となった良候は、慶長7年(1602年)にこの世を去る 3 。父の跡を継いだ良勝は、二代目木曽代官に就任し、以後、山村家当主は代々「甚兵衛」を通称とすることになった 2 。良勝は木曽福島にあった旧木曾氏の館跡に屋敷を構え、ここを拠点として木曽谷の統治を開始した 10 。また、福島宿に大通寺を建立するなど 22 、地域の安寧と発展にも心を配った。残された史料からは、彼が年貢を米だけでなく、金銀や地域の特産品で納めることを認めるなど、領民の生活実態に即した柔軟な行政を行っていたことがうかがえる 24 。

木曽代官の職務の中でも特に重要だったのが、中山道に置かれた「福島関所」の管理・警備であった 22 。江戸の防衛を目的とし、謀反のための武器の流入(入鉄炮)と、大名が人質として江戸に置いた妻子の逃亡(出女)を厳しく取り締まるこの関所の関守は、幕府からの絶対的な信頼がなければ務まらない重職であった 26 。良勝に始まる山村家は、この福島関所の関守職を、幕末の動乱に至るまで約270年間にわたって世襲することになる 21 。代官職の世襲自体が江戸時代を通じて珍しいことであったが 29 、それに加えて幕府の最重要施設の一つを預かり続けたという事実は、徳川幕府が山村家に対して寄せた信頼がいかに厚いものであったかを物語っている。

第五章:尾張藩への転属と二重の忠誠

慶長19年(1614年)から元和元年(1615年)にかけて、豊臣家の残存勢力を一掃するための大坂冬の陣・夏の陣が勃発する。良勝はこの両陣に、尾張藩主・徳川義直の配下として従軍した 1 。

戦乱が完全に終息した元和元年(1615年)、大御所となっていた家康は、木曽谷を自身の九男である尾張藩主・徳川義直の所領として加増することを決定した 10 。これにより、幕府の直臣である木曽代官であった良勝の立場は大きく変化する。彼は、尾張藩の家臣(家老に次ぐ大寄合席という高い席次)という身分に転属することになったのである 2 。

しかし、この転属は単純なものではなかった。良勝とその後継者たちは、尾張藩の家臣でありながら、幕府が直接管轄する福島関所の関守という役目を、幕命によって引き続き担うことになったのである 10 。この結果、山村家は尾張藩主に仕える「尾張藩士」であると同時に、将軍の代替わりなどの重要な儀式には江戸城へ登城して将軍に直接謁見する「幕臣(交代寄合)」としての待遇も受けるという、極めて特殊な地位を確立した 21 。

|

時代 |

身分・役職 |

主君(忠誠の対象) |

主な任務 |

|

~1600年 |

木曾氏家臣 |

木曾義昌・義利 |

主君への軍事奉仕 |

|

1600年~1615年 |

幕府直臣(木曽代官) |

徳川家康・秀忠(将軍) |

木曽谷の統治、福島関所の管理 |

|

1615年~ |

尾張藩家臣 兼 幕臣(交代寄合) |

徳川義直(尾張藩主) 兼 徳川将軍 |

尾張藩領木曽の統治 兼 幕府直轄の福島関所守備 |

この「二重の忠誠」ともいえる複雑な地位は、偶然の産物ではなかった。幕府にとっては、中山道の要衝であり、膨大な森林資源を抱える木曽谷を、関ヶ原以来の功臣であり信頼の置ける山村家を通じて、事実上の管理下に置き続けたいという強い意図があった。一方で、御三家筆頭である尾張藩にとっても、広大で特殊な山国である木曽谷の統治を、その土地に深く根を張り、人身を完全に掌握している山村家に委ねることが、最も現実的かつ効率的な策であった。山村家のこの特異な地位は、中央の幕府と地方の大藩、双方の利害が一致した結果として生まれた、初期幕藩体制の柔軟性と現実主義を象負する好例である。山村良勝は、この絶妙な政治的バランスの上に、一族の永続的かつ優越的な地位を築き上げることに成功したのである。

第六章:治世の試練と晩年

新たな統治体制の下で順風満帆に見えた良勝のキャリアだが、いくつかの大きな試練に見舞われた。

最初の試練は、慶長18年(1613年)に起きた「大久保長安事件」である。関ヶ原の戦いで自らを家康に推挙してくれた恩人でもある幕府の重鎮・大久保長安が、死後に不正蓄財の疑いで失脚すると、その「奉行仲間」であった良勝も連座し、逮捕されるという事態に陥った 1 。これは彼の人生における最大の危機であったが、最終的には赦免された 1 。赦免に至った具体的な理由は史料に残されていないが、関ヶ原での功績や、木曽統治と関所守備という任務の重要性が幕府によって考慮されたものと推察される。この政治的な大疑獄事件を乗り越えたことで、彼の幕府内における地位は、かえって盤石なものになったとも考えられる。

二つ目の試練は、家督継承の問題であった。良勝は慶長13年(1608年)に一度、嫡男の良安に家督を譲って隠居していた 1 。しかし、その良安が元和4年(1618年)、江戸での出仕中に27歳という若さで急逝してしまう 1 。山村家の断絶の危機に際し、すでに56歳となっていた良勝は、再び家督を相続して尾張藩に再出仕するという異例の措置をとった 1 。これにより家の危機を乗り切った後、改めて次男の山村良豊に家督を継がせ、今度こそ安らかな晩年に入った 1 。

これらの出来事は、良勝が単なる武勇や幸運に恵まれただけの武将ではなかったことを雄弁に物語っている。彼は、幕府中枢を揺るがす政治的疑獄事件を乗り切るための冷静な判断力と政治力を持ち合わせていた。また、家の存続という武家にとっての至上命題に直面した際には、老齢にもかかわらず再び第一線に立つという強い責任感と決断力を示した。これらの試練を乗り越える過程で、良勝は山村家という組織の存続を何よりも優先する、優れた危機管理能力を持つ統治者であることを証明したのである。これこそが、270年以上にわたって続く世襲代官体制の真の礎を築いた、彼の統治者としての一面であった。

終章:山村良勝の死と後世への遺産

寛永11年(1634年)8月3日、山村良勝は72年の波乱に満ちた生涯に幕を閉じた 1 。法号を用斎、戒名を宗用という 1 。その亡骸は、木曽の地に深く根を下ろした一族の長として、木曾氏と山村家代々の菩提寺である長野県木曽町の興禅寺に葬られた 1 。

山村良勝が後世に残した最大の遺産は、彼が築き上げた「木曽代官・山村家」という統治システムそのものである。彼が確立した、幕府と尾張藩に両属するという特異な地位は、その後、幕末に至るまで13代、約270年間にわたって子孫に世襲された 21 。全国的にも極めて稀なこの長期世襲は 29 、良勝が築いた政治的基盤がいかに強固なものであったかを物語る。現在も木曽福島に残る山村代官屋敷の遺構は、往時の山村家の権勢を静かに今に伝えている 23 。

もう一つの重要な遺産は、間接的ながら、木曽の美林を守り育てる道筋をつけたことである。良勝が生きた時代、大坂城や名古屋城などの大規模な城郭建設が相次ぎ、木曽の良質な木材は大量に伐採された 30 。彼の治世下では、領民に木材を年貢として納めさせる「木年貢」が行われるなど、むしろ木材の生産が奨励されていた側面もある 36 。

しかし、良勝が築いた長期的かつ安定的な支配体制があったからこそ、後の世代で森林資源の枯渇が深刻な問題となった際に、尾張藩は腰を据えた対策を講じることが可能となった。特定の山への一切の立ち入りを禁じる「留山(とめやま)」制度の設置や、ヒノキ、サワラ、アスナロ、コウヤマキ、ネズコという「木曽五木」の伐採を厳禁とする森林保護政策は、数世代にわたる継続的な統治と領民の協力なくしては実現し得ない、壮大な事業であった 14 。

山村良勝自身が、現代的な意味での森林保護を行ったわけではない。しかし、彼が戦国武将として乱世を駆け抜け、そして統治者として築き上げた「安定」という礎なくして、世界的に見ても先進的であった江戸時代の木曽の森林管理はあり得なかった。彼は、一人の武将として主家を変えながらも生き抜き、一人の統治者として新たな時代の支配体制を構築し、そして一族の長として、未来へと続く繁栄の基盤を築き上げた。その生涯は、激動の時代を生きる人間の知恵と戦略、そして責任感のあり方を示す、一つの優れた歴史的範例と言えるだろう。

引用文献

- 山村良勝 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B1%B1%E6%9D%91%E8%89%AF%E5%8B%9D

- 山村良勝(やまむら たかかつ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%B1%B1%E6%9D%91%E8%89%AF%E5%8B%9D-1118340

- 山村良候 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B1%B1%E6%9D%91%E8%89%AF%E5%80%99

- 山村良勝 https://www.nagareki.com/kisoji/kisojijinbutu/yamamurayosikatu.html

- 木曾義昌- 維基百科,自由的百科全書 https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E6%9C%A8%E6%9B%BE%E7%BE%A9%E6%98%8C

- 東濃の戦い - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E6%BF%83%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84

- 山村良勝 Yamamura Yoshikatsu | 信長のWiki https://www.nobuwiki.org/character/yamamura-yoshikatsu

- 山村良候(やまむら たかとき)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%B1%B1%E6%9D%91%E8%89%AF%E5%80%99-1118341

- OE21 山村良道 - 系図コネクション https://www.his-trip.info/keizu/oe21.html

- 【山村氏】 - ADEAC https://adeac.jp/nakatsugawa-city/text-list/d100040/ht010340

- 武家家伝_山村氏 http://www2.harimaya.com/sengoku/html/yamamura.html

- 山村良利 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B1%B1%E6%9D%91%E8%89%AF%E5%88%A9

- 【三代 山村良候 [三郎左衛門 七郎右衛門] 道祐】 - ADEAC https://adeac.jp/nakatsugawa-city/text-list/d100010/ht010510

- 二木曽山の植林と山村家 - 徳川林政史研究所 https://rinseishi.tokugawa.or.jp/pdf_file/kiyou41-tahara.pdf

- 妻籠城 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A6%BB%E7%B1%A0%E5%9F%8E

- (28)妻籠宿 - 歴史街道などを歩く http://s-yoshida5.my.coocan.jp/sub13-7128.htm

- 妻籠城 https://ss-yawa.sakura.ne.jp/menew/zenkoku/shiseki/chubu/tsumago.j/tsumago.j.html

- 木曾义昌- 维基百科,自由的百科全书 https://zh.wikipedia.org/zh-cn/%E6%9C%A8%E6%9B%BE%E7%BE%A9%E6%98%8C

- 「(慶長5年)8月21日付山村良勝・千村良重宛大久保 長安書状」について - 別府大学 http://repo.beppu-u.ac.jp/modules/xoonips/download.php?file_id=9604

- 【美濃瑞浪三十三霊場 第03番】龍吟山 天猷寺 瑞浪市釜戸町 | 瑞浪 大好き https://mizunamidaisuki.com/reijo03/

- 山村代官屋敷 - FC2 http://mandarinhistoricalplace.web.fc2.com/historical_place/yamamura_kisofukushima/index.html

- 木曽福島宿 - 信州の旅.com https://www.shinshu-tabi.com/kisofu.html

- 山村代官屋敷 クチコミ・アクセス・営業時間|木曽・塩尻 - フォートラベル https://4travel.jp/dm_shisetsu/10004939

- 【忠輝の入封と大久保長安の施政】 - ADEAC https://adeac.jp/nagano-city/text-list/d100030/ht000120

- 12山村代官屋敷 - 日本遺産木曽路 http://www.kisoji-isan.com/s/heritage/12.html

- 日本遺産巡り#27 木曽路はすべて山の中 ~山を守り 山に生きる https://japan-heritage.bunka.go.jp/ja/special/125/

- 木曽町福島のお話 http://minsyuku-matsuo.sakura.ne.jp/index2.html

- 山村代官屋敷 - 木曽町公式サイト https://www.town-kiso.com/facility/100025/

- 山村代官屋敷はやっぱり立派でした~!(長野県木曽郡木曽町)(木曽路旅⑪) | ケイの旅ブログ https://ameblo.jp/twilightstar5555/entry-12071574615.html

- 木曽の林業の歴史・尾張藩~明治時代 - 木曾山林資料館 http://kisosanrin1901.org/aeoeaeaaezaeyaaea/

- 尾張藩 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%BE%E5%BC%B5%E8%97%A9

- 山村蘇門 - 木曽町公式サイト https://www.town-kiso.com/manabu/rekishi/100212/101490/

- 中世歴史ロマン - 民宿松尾 http://minsyuku-matsuo.sakura.ne.jp/chiyo7tenjin/model-course/tyuuseirekisiromann.html

- 中山道・木曽路・福島宿 - 長野県:歴史・観光・見所 https://www.nagareki.com/kisoji/fukusimajyuku.html

- 中山道福島宿 山村代官屋敷 | cotsplaceのブログ https://ameblo.jp/cotsplace/entry-12671504316.html

- 木曽義仲の年表 http://minsyuku-matsuo.sakura.ne.jp/basyoyoshinaka/kisoyoshinaka/kisoyosinaka.html

- 【江戸初期の木曽山の林材生産】 - ADEAC https://adeac.jp/nakatsugawa-city/text-list/d100040/ht011480

- 【江戸初期の木曽の年貢】 - ADEAC https://adeac.jp/nakatsugawa-city/text-list/d100040/ht011240

- 木曽悠久の森:中部森林管理局 - 林野庁 https://www.rinya.maff.go.jp/chubu/policy/business/conservation/yuukyuu/kisoyuukyuunomori.html

- 林業の歴史を学ぼう - 木曽広域連合 http://www.kisoji.com/s/kisoji/feature/forest-history.html