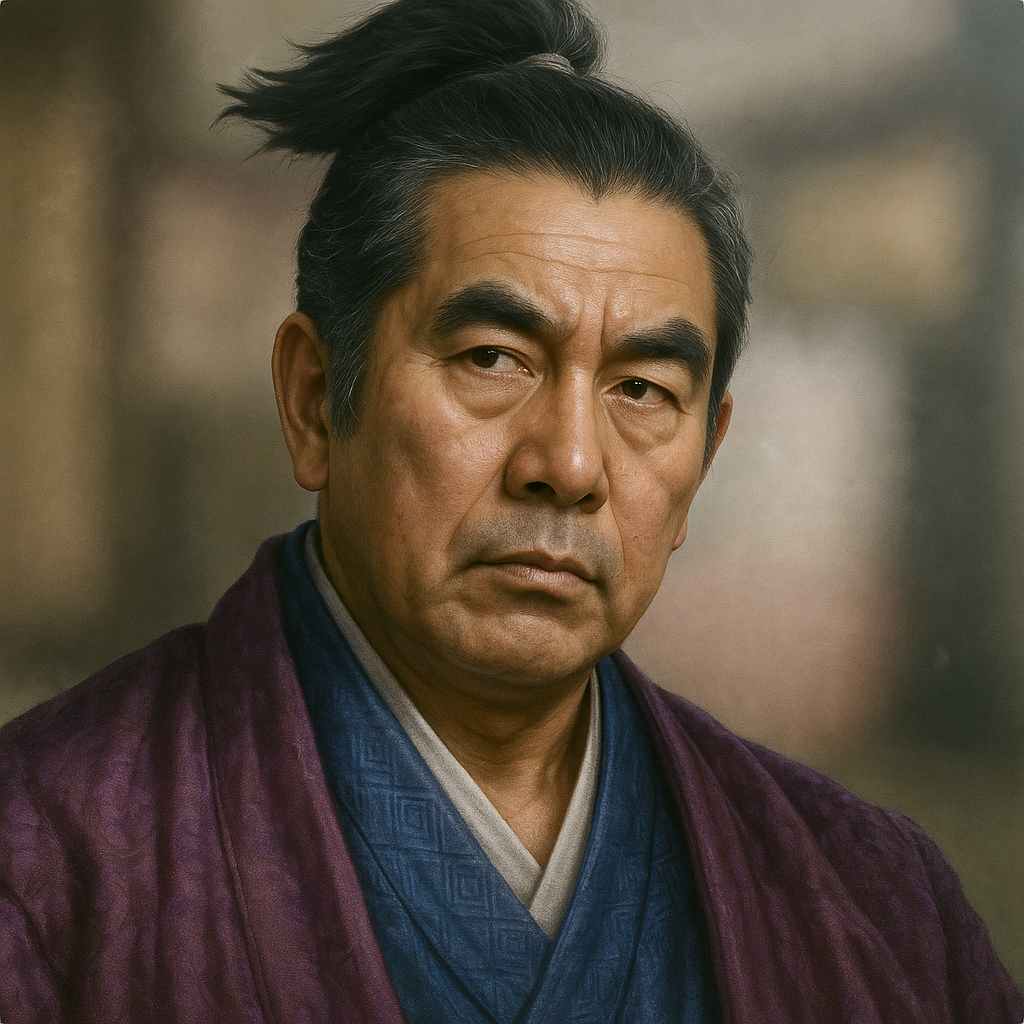

岡国高

岡国高は、大和国葛下郡の国人。興福寺一乗院方の国民として岡城を本拠とし、松永久秀に臣従。織田信長からも書状を受ける。松永久秀滅亡後も抵抗を続けたが、天正8年に岡弥二郎が自害し、岡氏は滅亡した。

戦国期大和国人岡国高に関する調査報告

1. はじめに

本報告書は、戦国時代から安土桃山時代にかけて大和国(現在の奈良県)にその名を刻んだ武将、岡国高(おか くにたか)の生涯と、彼が属した岡一族の興亡について、現存する史料に基づき詳細かつ徹底的に調査し、その実像に迫ることを目的とする。岡国高は、大和の有力国人であり、岡城主、周防守を称し、興福寺一乗院方の国民として活動し、後に松永久秀に属した人物として知られている 1 。本報告書では、これらの情報を基点としつつ、より広範な視点から岡氏の歴史的背景、政治的動向、そして終焉に至る過程を明らかにする。

調査範囲は、岡氏の出自が確認できる時代から、戦国時代の終焉期における岡氏の滅亡までとする。主要な参照史料としては、同時代史料である『多聞院日記』 2 、織田信長の発給文書を含む「岡文書」 2 、そして『香芝市史』 5 や金松誠氏の研究論文 6 などの後世の研究成果を網羅的に活用する。岡国高個人に関する記録は断片的である可能性が高いため、岡一族全体の動向、関連する有力者(松永久秀、筒井順慶、織田信長など)、そして大和国全体の政治情勢を丹念に追うことで、岡国高の人物像とその役割を浮かび上がらせることを試みる。特に「岡文書」と『多聞院日記』の記述は、一次史料としての価値が極めて高いと判断される。戦国時代の国人領主の記録は、当主個人のものとしてよりも「〇〇氏」という家全体の記録として残ることが多いため、岡国高を理解するためには、岡氏全体の歴史的文脈、特に関係性の深い他の岡姓の人物(岡因幡守、岡弥二郎など)との関連を解明することが不可欠である。これらの人物が同一人物である可能性、あるいは親子・兄弟といった近親者である可能性を常に念頭に置き、史料を比較検討する必要がある。

2. 岡国高の出自と岡氏

大和国葛下郡の国人・岡氏:その起源と勢力基盤

岡氏は、大和国葛下郡岡城(現在の奈良県香芝市畑にあったとされる)を本拠とした国人領主である 2 。名字の「岡」は、周囲に比べて土地が小高くなっている場所を指す地形に由来し、古くは「丘」と表記されることもあったとされる 8 。岡氏の名は、至徳元(1384)年の「長川流鏑馬日記」や応永八(1401)年の『寺門事条々聞書』といった史料に確認でき、南北朝時代から室町時代初期には既に大和国で活動していた在地勢力であったことがわかる 9 。

『香芝市史』によれば、岡氏は複雑な政治情勢の中で巧みに立ち回り、その勢力を維持・拡大してきた。南北朝の動乱期においては、岡氏の拠点周辺の鹿島社の宮座文書に北朝の年号が用いられていることから、北朝方の勢力圏にあったと推測されている 5 。その後、室町幕府の権威が確立されると、興福寺の国民として南都(奈良)に召集された記録があり、興福寺の支配体制に組み込まれていったことがうかがえる 5 。さらに、応仁の乱の遠因の一つともなった畠山氏の内紛(文正の乱)においては、大和国南部の有力国人である越智氏や万歳氏と共に畠山義就方に加担し、畠山政長を支持する筒井氏や箸尾氏、高田氏らと対立するなど、大和国内の政争にも深く関与していた 5 。このように、岡氏は中央の政情不安や守護権力の変遷が著しい大和国において、在地領主としての地位を長期間維持してきた一族であり、その背景には、後述する興福寺との結びつきや、戦略的要衝である岡城の存在が大きく寄与していたと考えられる。

興福寺一乗院方国民としての岡氏:大和国における特異な立場とその役割

岡氏は、大和国の最大勢力の一つであった興福寺において、一乗院方の「国民(こくみん)」という立場にあった 2 。大和国の国人は、興福寺の「衆徒(しゅと)」(主に北大和に勢力基盤を持つ)と「国民」(主に南大和に勢力基盤を持つ)に大別されることがあり、一般的に国民は衆徒に比べて身分的には下位に置かれることもあったが、在地における実力者として重要な役割を担っていた 11 。

国民は、興福寺の広大な荘園の管理や寺社の警備といった任務に加え、時には「賃借の裁判・徳政令(金融業者に債権放棄を命じる)の発布」や「盗みの取り締まり」、「博打の取り締まり」など、現代でいう警察や裁判所のような公権力の一部を代行することもあった 10 。これは、興福寺が実質的な大和国の支配者として君臨していたことの現れであり、国民はその末端を支える重要な存在であった。応永二十一(1414)年の史料には、室町幕府が私合戦の停止を命じるために京都へ召喚した「和州国民交名」の中に、岡氏の名が記載されており 10 、この時期には既に興福寺の国民として公的に認知されていたことがわかる。

興福寺国民という立場は、岡氏に大和国内での一定の権益と発言力を与える一方で、興福寺内部の派閥抗争(例えば、一乗院と大乗院の対立)や、中央政権の動向、さらには周辺の有力守護大名(特に畠山氏)の介入などに翻弄される要因ともなった。この特異な立場が、後の松永久秀への臣従や織田信長との接触といった、岡氏の歴史における重要な転換点へと繋がる伏線となったと言えるだろう。岡氏が一乗院方であったことは、興福寺内の権力構造の中で特定の派閥に属していたことを意味し、これが他の国人領主との関係性や、外部勢力との提携・対立の構図に影響を与えたと考えられる。

岡城(畑城)とその戦略的重要性:地理的条件と城郭の概要

岡氏の居城であった岡城は、大和国葛下郡岡(現在の奈良県香芝市畑周辺)に位置し、別名「畑城」とも称された 2 。この城は、大和と河内の国境にそびえる二上山の東北麓、通称「大ジョウゴ山」(ダイジョウゴウ山、標高約201m)の山頂部一帯に築かれた山城であった 9 。現地には、郭(くるわ)、土塁、井戸跡、空堀などの遺構が残存しており、往時の姿を偲ばせている 9 。

岡城の特筆すべき点は、その戦略的な立地条件にある。城は大和と河内を結ぶ古代からの重要な交通路の一つである穴虫越(大坂越)を押さえる位置にあり、奈良盆地全域を一望できる眺望も有していた 12 。この地理的利点は、情報の収集や伝達(例えば、狼煙による他の武士団との連絡)において岡氏に優位性をもたらしたと推測される 12 。また、二上山には岡城の他にも、楠木正成や畠山氏が関わったとされる二上山城や万歳山城といった城郭が存在し、岡城はこれらの城と連携、あるいは対峙する上で重要な拠点となっていたと考えられる 13 。特に、二上山城の北約1kmに位置し、二上山城と南方の万歳山城を抑えることが可能な位置にあったとの指摘もある 13 。

このように、岡城の立地は、岡氏が単なる一在地領主ではなく、広域的な交通路の支配や畿内の軍事バランスに関与しうる存在であったことを示唆している。河内国との国境に近いこの地は、畿内中央の動乱が直接的に波及する最前線でもあり、岡氏の歴史を通じてその存亡に大きく関わることとなった。岡氏が長期間にわたりこの地を維持できたのは、城の堅固さだけでなく、こうした地政学的な重要性を巧みに利用した戦略眼があったからかもしれない。

表1:岡国高および岡氏関連年表

|

西暦(和暦) |

岡氏の動向 |

関連人物の動向 |

大和国・畿内の主要事件 |

典拠史料例 |

|

1384(至徳元) |

「長川流鏑馬日記」に岡氏の名が見える |

|

南北朝の動乱期 |

9 |

|

1401(応永八) |

『寺門事条々聞書』に興福寺国民として岡氏の名が見える |

|

室町幕府の安定化 |

9 |

|

1414(応永二十一) |

幕府が召した「和州国民交名」に岡氏の名 |

|

幕府による大和国人への介入 |

10 |

|

1467(応仁元)~ |

岡氏、畠山義就方に加担し、筒井氏らと対立(応仁の乱期) |

畠山義就と政長の内紛激化 |

応仁の乱勃発 |

5 |

|

1490(延徳二) |

岡氏、万歳氏と用水を巡り紛争、高田・箸尾・越智らの協力で勝利 |

|

戦国時代の様相深まる |

5 |

|

1559(永禄二) |

岡氏、松永久秀に属す |

松永久秀、大和へ侵攻 |

三好長慶、畿内での勢力拡大 |

2 |

|

1560(永禄三)頃 |

岡因幡守・岡周防守(国高か)の一族、高田氏らと共に松永方に組み、筒井方と対抗 |

松永久秀、多聞山城を築城 |

松永氏と筒井氏の抗争激化 |

5 |

|

1567(永禄十) |

12月、織田信長、岡因幡守に松永久秀・久通父子への入魂を求める朱印状を発給(「岡文書」) |

織田信長、上洛準備を進める |

信長による畿内制圧の開始 |

2 |

|

1573(天正元) |

(岡氏、松永方として筒井・織田方に対抗か) |

松永久秀、織田信長に反抗し敗北 |

信長、足利義昭を追放し室町幕府滅亡 |

5 |

|

1574(天正二) |

岡国高、織田信長に拠点を焼き討ちされるとの情報あり(ユーザー提供情報)。『多聞院日記』等での確認要。 |

松永久秀、信長に服属。筒井順慶も信長に服属。 |

|

14 |

|

1577(天正五) |

10月、岡国高、主家(松永氏)の滅亡に殉じたとの説あり(没年1577年説) |

松永久秀、信貴山城の戦いで自害 |

信長、松永久秀を討伐 |

1 |

|

1580(天正八) |

10月28日、岡弥二郎が自害させられ、岡氏滅亡 |

筒井順慶、大和国支配を確立 |

織田信長による「惣無事令」の布石(一国一城令など) |

2 |

3. 松永久秀への臣従

松永氏の大和進攻と岡氏の帰属の経緯

永禄二年(1559年)、畿内に強大な勢力を築きつつあった三好長慶の有力家臣・松永久秀が本格的に大和国へ侵攻を開始すると、在地国人の一人であった岡氏は松永氏の麾下に属することとなった 2 。松永久秀は、当初は三好長慶の右筆(書記)という立場から徐々に頭角を現し、主君長慶の信頼を得て軍事・政治両面で重用されるようになった人物である 15 。長慶の勢力拡大に伴い、久秀もまた畿内における三好政権の中核を担う存在となり、特に大和国に対して強い影響力を行使するに至った。

岡氏が松永氏に帰属した具体的な経緯や背景について、詳細な記録は乏しいものの、『香芝市史』の記述によれば、当時岡一族の指導的立場にあった岡因幡守や岡周防守(岡国高と同一人物、あるいは近親者か)は、同じく大和国人の高田氏らと共に松永方に与し、長年にわたり大和国内で勢力を争ってきた筒井順慶を中心とする筒井方に対抗したとされている 5 。この時期の大和国は、興福寺の権威が揺らぎ、筒井氏、越智氏、箸尾氏、そして岡氏といった国人領主たちが、それぞれの利害に基づいて離合集散を繰り返す、まさに群雄割拠の様相を呈していた。そのような中で、外部から強大な軍事力を背景に大和へ進出してきた松永久秀の存在は、既存の勢力図を大きく塗り替える可能性を秘めていた。岡氏の松永氏への臣従は、こうした大和国における勢力均衡の変動の中で、一族の存続と勢力維持を図るための現実的な選択であったと考えられる。特に、宿敵とも言える筒井氏との対抗上、新たな実力者である松永氏の力を利用しようという戦略的判断が働いた可能性は高い。

松永久秀政権下における岡国高の活動と地位

岡国高は、松永久秀の家臣として活動したことが複数の史料で確認されている 1 。彼は周防守を称したとされ、これは松永政権下で一定の格式を認められていたことを示唆するかもしれない 1 。松永久秀の家臣団については、近年研究が進展しつつあるものの 16 、岡国高個人の具体的な軍功や政務に関する詳細な記録は、現時点では限定的である。

しかしながら、岡氏が松永政権下で決して軽視できない存在であったことは、永禄十年(1567年)に織田信長が発給した書状(後述する「岡文書」)からも窺い知ることができる。この書状は、岡因幡守(岡国高自身か、あるいは一族の別の有力者)に宛てて、主君である松永久秀とその嫡男・久通父子への変わらぬ忠誠(「入魂」)を求める内容であった 2 。当時、畿内制圧に向けて着々と布石を打っていた織田信長が、松永久秀本人だけでなく、その家臣である岡氏に直接このような書状を送っているという事実は、岡氏が松永家中において、あるいは大和国内の在地勢力を束ねる上で、信長からも名指しで働きかけられるほど重要な位置を占めていたことを示唆している。松永久秀は、阿波国出身とも摂津国出身ともいわれる新興の勢力であり 15 、大和国という伝統的な寺社勢力や国人領主が割拠する地を支配するためには、岡氏のような古くからの在地勢力の協力が不可欠であった。岡氏が松永方に味方することは、松永氏にとって大和支配の正当性と安定性を高める上で大きな意味を持ったはずであり、岡国高(あるいは岡氏全体として)は、その中で枢要な役割を担っていたと推測される。

4. 織田信長との関わりと「岡文書」

「岡文書」に見る岡氏と織田政権との接触:書状の内容と歴史的背景

岡氏と中央政権との関わりを示す極めて重要な史料として、「岡文書」の存在が知られている。その中でも特に注目されるのが、永禄十年(1567年)十二月、織田信長から岡因幡守に宛てて発給された朱印状である 2 。この書状の内容は、岡因幡守に対し、主君である松永久秀・久通父子への変わらぬ忠誠(「御入魂」)を求めるとともに、信長自身が近日中に上洛する(「近日中に御上洛成さるべく候」)ことを伝え、その際には忠節を尽くすよう促すものであった 2 。

この書状が発給された永禄十年末という時期は、織田信長が室町幕府第15代将軍となる足利義昭(当時は義秋)を擁して本格的な上洛作戦を開始する直前にあたる。信長にとって、畿内屈指の実力者であった松永久秀の協力は、上洛を成功させ、その後の畿内支配を安定させる上で不可欠であった。信長が松永久秀本人だけでなく、その有力な家臣である岡氏(岡因幡守)に直接このような書状を送った背景には、松永氏の内部結束を固めさせ、万が一の離反を防ぐための念押し、あるいは岡氏を通じて松永氏の真意を探るといった、信長の周到な外交戦略があったと考えられる。 4 の解釈によれば、この書状は足利義昭の入洛に際し、岡氏が義昭への忠誠を誓い、信長に供奉することを求めるものであったとされ、岡氏が中央の政治動向と深く結びついていたことを明確に示している。この一通の書状は、岡氏が単なる大和の一国人に留まらず、中央の覇権争いの渦中においても一定の存在感を持っていたことを物語る貴重な証左と言える。

岡因幡守と岡国高:同一人物か、あるいは一族内の別人物かについての考察

「岡文書」の宛先が「岡因幡守」であるのに対し、本報告書の主題である岡国高は「周防守」を称したと伝えられている 1 。この岡因幡守と岡国高(周防守)が同一人物であったのか、それとも一族内の別々の有力者であったのかという点は、岡氏の活動実態を理解する上で重要な論点となる。

『香芝市史』の記述を参照すると、「岡因幡守・岡周防守の一族」というように両者が並記されており 5 、これは両者が別個の人物であった可能性、あるいは一族内で複数の有力者がそれぞれ異なる官途名を名乗って活動していた可能性を示唆している。戦国時代の武家において、当主やその一族が複数の名や官途名を用いたり、時期や状況に応じて異なる人物が外交や軍事の前面に出たりすることは決して珍しいことではない。例えば、岡国高が主に軍事面で「周防守」として活動し、岡因幡守が外交・政治面を担当していたという役割分担があった可能性も考えられる。あるいは、世代交代の過渡期であり、親子や兄弟がそれぞれ異なる官途名を名乗っていたということもあり得るだろう。

現存するスニペットの情報だけでは、岡因幡守と岡国高(周防守)の関係性を断定することは困難である。しかしながら、重要なのは個々の名の一致不一致以上に、岡氏という一族全体が、松永久秀や織田信長といった中央の権力者から、直接働きかけを受けるに足る影響力を持つ存在として認識されていたという事実である。この点は、「岡文書」の存在そのものが雄弁に物語っている。この問題の解明には、さらなる史料の発見や、金松誠氏をはじめとする専門家の研究成果の詳細な検討が待たれる。

5. 岡氏の終焉と岡国高の最期

松永久秀の信長への反逆と滅亡:岡氏が置かれた状況

松永久秀は、永禄十一年(1568年)の織田信長の上洛に際しては協力的な姿勢を見せ、一時は信長の家臣として大和支配を安堵された。しかし、天正五年(1577年)、久秀は突如として信長に反旗を翻し、居城である信貴山城に立て籠もった。これに対し信長は、嫡男・織田信忠を総大将とする大軍を派遣し、信貴山城を包囲攻撃した。激しい攻防の末、同年十月十日、松永久秀・久通父子は城に火を放って自害し、ここに梟雄と称された松永氏は滅亡した 3 。

主君である松永氏の滅亡は、その家臣であった岡氏の立場を極めて困難なものにしたことは想像に難くない。松永氏という強力な庇護者を失ったことにより、大和国内における勢力図は再び大きく変動し、特に織田信長の後ろ盾を得て大和国主としての地位を固めつつあった筒井順慶の優位が決定的なものとなった。松永方に与していた岡氏は、この新たな状況下で厳しい選択を迫られることになったであろう。

天正年間の大和における動乱と岡城:焼き討ちの伝承と史実の検証

ユーザー提供情報には、岡国高が「1574年、織田信長に拠点を焼き討ちされる」という記述がある。この天正二年(1574年)という時期の岡氏の動向について検討する。史料によれば、同年正月、松永久秀は岐阜の織田信長に謁見しており、また、大和の筒井順慶もこの頃までには信長に服属している 14 。この時点では、松永久秀は表向き信長に従属しており、信長が直接、松永氏の家臣である岡氏の城を攻撃する理由は見出しにくい。

しかしながら、『香芝市史』の記述によれば、天正元(1573)年に松永久秀が一度信長に反抗して敗れた後(この反抗は短期間で収束し、久秀は再び信長に降伏)、大和国内では信長の後ろ盾を得た筒井順慶が、旧松永方勢力への圧力を強めていた可能性が指摘されている 5 。岡氏は松永方として筒井・織田方に対抗した結果、最終的に滅亡に至ったとされており 5 、この1574年の「焼き討ち」が、信長の直接的な命令によるものではなくとも、信長の権威を背景とした筒井順慶による軍事行動の結果であった可能性は考えられる。あるいは、松永久秀と筒井順慶の間の局地的な紛争の中で岡城が戦火に見舞われた出来事が、「織田信長による焼き討ち」として伝承されたのかもしれない。『多聞院日記』の天正二年条 18 に、この焼き討ちに関する具体的な記述があるかどうかは、現存スニペットからは確認できないため、今後の調査が必要である。いずれにせよ、この時期に岡城が何らかの攻撃を受けたとすれば、それは岡氏の勢力が弱体化していく過程の一つの出来事であったと位置づけられるだろう。

岡弥二郎の自害と岡氏の終焉:『多聞院日記』等の記述に基づく再構築

岡氏の最終的な滅亡を語る上で重要な人物として、「岡弥二郎(おか やじろう)」の名が史料に登場する。Wikipediaの岡国高の項目には、「天正8年(1580年)10月28日、岡弥二郎が自害させられ、中世武士としての岡氏は滅亡することとなった」との記述が見られる 2 。この記述は、信頼性の高い同時代史料である『多聞院日記』などに基づいている可能性が高い。また、『香芝市史』においても、「城主岡彌二郎が生害し、その長い活躍の幕を閉じました」と記されており 5 、岡弥二郎の死が、武士としての岡一族の終焉を画する出来事であったという認識は共通している。

この岡弥二郎が、岡国高や岡因幡守とどのような関係にあったのかは、現時点では明確ではない。岡国高と同一人物であった可能性、あるいはその子息や一族の最後の当主であった可能性などが考えられる。もし岡国高が後述するように1577年に松永久秀に殉じていたとすれば、岡弥二郎はその後の混乱期に岡氏を率い、最終的に1580年に滅亡に至ったということになる。この場合、岡氏の滅亡は段階的に進行したと見ることができる。天正八年(1580年)といえば、織田信長による天下統一事業が最終段階に入り、各地の国人領主に対する支配体制が強化されていた時期である。信長は一国一城令などを通じて在地勢力の解体を進めており 5 、岡氏の滅亡もこうした大きな歴史の流れの中で起こった出来事と捉えることができる。

岡国高の最期に関する諸説と考察:殉死の時期と状況

岡国高の最期については、いくつかの情報が錯綜しており、確定的な結論を出すことは難しい。ユーザー提供情報および 1 の列伝では、岡国高は「主家の滅亡に殉じた」とされ、その没年を1577年(天正五年)としている。これは、松永久秀が信貴山城で自害した年と一致しており、岡国高が主君松永氏と運命を共にしたという説を示唆している。

一方で、前述の通り、岡氏の滅亡が天正八年(1580年)の岡弥二郎の自害によるとする史料も存在する 2 。もし岡国高と岡弥二郎が同一人物であれば、岡国高の没年は1580年ということになる。しかし、岡国高が「周防守」という官途名を称していたのに対し、「弥二郎」は通称(仮名)であり、両者が同一人物であると断定するにはさらなる証拠が必要である。

考えられる可能性としては、以下のものが挙げられる。

- 岡国高は1577年に松永久秀に殉じて死亡し、その後、岡弥二郎(国高の子息や近親者か)が岡氏を率いたが、1580年に滅亡した。

- 岡国高は1574年の岡城焼き討ち、あるいはそれ以前に死亡、または隠居しており、その後の岡氏の指導者が岡弥二郎であった。

- 岡国高と岡弥二郎は同一人物であり、松永久秀滅亡後も潜伏・抵抗を続けたが、1580年に至り自害した。

1 の列伝が岡国高の没年を「?~1577」と記している点は、松永久秀への殉死説を補強する材料の一つであるが、その典拠は明らかではない。もし岡国高が1577年に亡くなっていたとすれば、ユーザー提供情報にある「1574年の焼き討ち」は、岡国高が経験したものの、それが直接の死因ではなかったということになる。岡国高、岡因幡守、岡弥二郎という複数の岡氏関係者の活動時期と関係性を正確に把握することが、岡国高の最期を明らかにする上での鍵となる。

6. 岡国高に関する史料とその評価

『多聞院日記』における岡氏関連の記述の分析

岡国高および岡一族の動向を研究する上で、興福寺多聞院の僧侶・英俊らによって長期間にわたり記録された『多聞院日記』は、戦国期大和国の情勢を伝える根本史料の一つとして極めて高い価値を持つ 2 。この日記には、当時の大和国内の政治・軍事動向、寺社や国人たちの活動、さらには社会経済や文化に関する記述が豊富に含まれており、岡氏が活動した時代の具体的な状況を再構築する上で不可欠な情報源となる。

特に、岡氏の終焉に関連すると考えられる岡弥二郎の自害(天正八年)に関する記述 2 や、岡氏が深く関与した松永久秀と筒井順慶の間の長年にわたる抗争 3 、そして松永氏滅亡の直接的な原因となった信貴山城の戦い 3 など、岡氏の運命を左右した重要な出来事についての記録が期待される。また、天正二年(1574年)に岡城が焼き討ちされたという伝承の真偽を検証する上でも、『多聞院日記』の同年の記述 18 を詳細に検討する必要がある。

『多聞院日記』は、編纂史書とは異なり、出来事に対する同時代人の直接的な見聞や感想、あるいは伝聞情報が生々しく記録されている場合があり、岡氏が関わった事件の具体的な日付、関係者、背景などをより詳細に知る手がかりを与えてくれる可能性がある。ただし、日記の筆者である英俊らの立場(興福寺一乗院所属)や情報源による記述の偏り、あるいは特定の勢力への好悪といった主観が含まれている可能性も考慮し、他の史料との比較検討を通じて慎重に分析する必要がある。

金松誠氏をはじめとする現代の研究成果とその意義

岡氏に関するより専門的かつ詳細な研究としては、歴史学者・金松誠氏の研究成果が注目される。金松氏は、香芝市二上山博物館の紀要である『ふたかみ』第10号(2002年発行)に、「戦国末期における大和国衆と中央権力―岡氏の動向を事例として―」と題する論文を発表している 6 。この論文は、岡氏の具体的な動向を事例として取り上げ、戦国時代末期における大和国の国人領主たちが、織田信長ら中央の統一権力とどのように関わり、影響を受けていったのかを論じたものと推察され、本報告書の主題と直接的に合致する重要な研究である。

金松氏は、この岡氏に関する研究以外にも、大和国の城郭(多聞城、信貴山城、高取城、郡山城など) 7 、筒井順慶 7 、松永久秀 7 といった、岡氏が活動した時代の大和国における主要なテーマについて、多数の著作や論文を発表しており、この分野における専門家の一人と目されている。これらの研究成果は、断片的あるいは錯綜しがちな史料情報を整理・分析し、岡氏の歴史的意義や戦国期大和国の特質を専門的な見地から評価している可能性が高く、本報告書を作成する上で最も重要な参考文献の一つとなる。現代の歴史研究は、史料の精密な読解に加え、考古学的成果や関連分野の研究動向を踏まえた総合的な分析によって進められるため、金松氏のような専門研究者の論文を参照することは、報告書の学術的信頼性を高める上で不可欠である。

その他関連史料(『香芝市史』等)の検討

岡氏の本拠地であった現在の奈良県香芝市が編纂した『香芝市史』には、「中世武家社会の展開」という項目の中に「(3)岡一族の興亡」と題する章が設けられており、岡氏の歴史について比較的詳細に記述されている 5 。これは、岡氏の足跡を地域史の観点からまとめたものであり、中央の史料だけではうかがい知ることのできない、より具体的な在地での活動や、地域の伝承、地理的状況などに関する貴重な情報を含んでいる可能性がある。特に、岡城(畑城)の構造や周辺の地理的環境、他の在地勢力との関係性などについては、詳細な記述が期待できる。

また、岡氏と織田信長との関わりを示す「岡文書」の現存状況や正確な所蔵場所については、提供されたスニペットからは明確に特定できなかった 2 。『大和郡山市史』 31 や奈良県関連の他の史料集、あるいは古文書目録などに、この「岡文書」に関する情報や翻刻が収録されている可能性も視野に入れて調査を進める必要がある。地方史書や自治体史、古文書集成といった史料群は、その地域に特化した詳細な情報や、これまであまり知られていなかった史料を発掘・紹介している場合があり、岡氏研究においても新たな手がかりを提供する可能性がある。これらの史料を丹念に渉猟することで、岡国高および岡一族の実像により深く迫ることができると期待される。

7. おわりに

岡国高の生涯の総括と歴史的評価

本報告書で検討してきた岡国高、および彼が属した岡一族は、大和国という中央政権の動向に常に左右され、かつ興福寺という強大な寺社勢力が実質的な支配権を握るという特異な政治環境の中で、その歴史を刻んだ在地国人であった。彼らは興福寺一乗院方の国民という立場から出発し、戦国乱世の荒波の中で、時には地域内の他の国人と連携・対立し、時には畿内中央の有力者と結びつきながら、一族の存続と勢力維持を図ってきた。

特に、松永久秀が大和国へ進出し新たな支配者として台頭すると、岡氏はこれに属し、その政権下で一定の役割を果たした。さらに、織田信長が畿内制圧を進める過程では、信長から直接書状が送られるなど、中央政権からもその動向が注目される存在であった。しかし、主君・松永久秀の信長への反逆と滅亡、そして信長による天下統一事業の進展という大きな時代のうねりの中で、岡氏は次第にその活路を失い、天正八年(1580年)の岡弥二郎の自害をもって、中世武士としての岡氏は歴史の表舞台から姿を消すこととなった。

岡国高個人の具体的な事績については史料的制約から不明な点が多いものの、彼が生きた時代は、大和国の国人領主たちが、旧来の支配秩序の崩壊と新たな統一権力の出現という激動の中で、いかにして生き残りを図ろうとしたかを示す典型的な事例と言える。岡氏の興亡は、戦国時代における在地勢力のダイナミズムと、その歴史的限界を象徴していると言えよう。

今後の研究課題(情報が不足している点など)

岡国高および岡一族に関する研究は、依然として多くの課題を残している。今後の研究によって解明が期待される主要な点は以下の通りである。

- 岡国高、岡因幡守、岡弥二郎の正確な関係性の解明 : これらが同一人物なのか、あるいは親子・兄弟といった近親者なのかを特定することは、岡氏の活動実態と終焉の過程を正確に理解する上で最も基本的な課題である。

- 岡国高の具体的な活動内容 : 特に松永久秀の家臣としての具体的な軍功や政務、大和国内での役割分担など、その活動の実態をより詳細に明らかにする必要がある。

- 1574年の岡城焼き討ちに関する史実の特定 : この出来事が実際にあったのか、あったとすれば誰によって、どのような経緯で行われたのかを、『多聞院日記』をはじめとする同時代史料に基づいて検証する必要がある。

- 「岡文書」の現物の確認と関連文書の探索 : 織田信長発給文書を含む「岡文書」の現物の所在を確認し、可能であれば影印・翻刻によってその内容を再検討するとともに、岡氏に関連する未発見の古文書の探索も期待される。

- 金松誠氏の研究論文の詳細な内容の把握と参照 : 金松誠氏による岡氏研究の論文「戦国末期における大和国衆と中央権力―岡氏の動向を事例として―」を直接参照し、その詳細な論証と結論を本報告に反映させることが望ましい。

- 岡氏滅亡後の子孫の動向 : 武士としての岡氏は天正八年に滅亡したとされるが、その後、一族が完全に途絶えたのか、あるいは帰農・他家への仕官などによって家名を繋いだ者がいたのか、情報があれば追跡する価値がある。

これらの課題の解明には、さらなる史料の博捜と精密な分析、そして考古学的な調査成果なども含めた学際的なアプローチが求められる。本報告書が、岡国高という一人の戦国武将、そして彼が生きた時代への理解を深める一助となれば幸いである。

引用文献

- 岡国高 - 信長の野望オンライン寄合所(本陣) https://wiki.ohmynobu.net/nol/index.php?%B2%AC%B9%F1%B9%E2

- 岡国高 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B2%A1%E5%9B%BD%E9%AB%98

- 信貴山城の戦い - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BF%A1%E8%B2%B4%E5%B1%B1%E5%9F%8E%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84

- 織豊期の甲賀 - 滋賀県文化財保護協会 https://www.shiga-bunkazai.jp/wp-content/uploads/site-archives/download-kiyou-21_kido.pdf

- (3)岡一族の興亡 - 香芝市公式ホームページ https://www.city.kashiba.lg.jp/site/sekki/7538.html

- 『多聞院日記を使った研究』 http://www3.kcn.ne.jp/~hata6144/tamon2.htm

- 金松 誠 (makoto kanematsu) - マイポータル - researchmap https://researchmap.jp/8477

- ルーツは古代豪族。「岡」「丘」の字を使い分けた歴史にも注目【名字365日解説】 | 家庭画報.com https://www.kateigaho.com/article/detail/177589

- 岡城跡(おかじようあと)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%B2%A1%E5%9F%8E%E8%B7%A1-699068

- 「衆徒」とは | 筒井氏同族研究会 - Ameba Ownd https://tsutsuidouzoku.amebaownd.com/posts/8634420/

- 衆徒と国民 http://rekishi-nara.cool.coocan.jp/tokushu/yamasen/yamasen3.htm

- 竹内峠~二上山~大ジョウゴ山~屯鶴峰 二上山山城・岡城(畑城)・万歳山城 - 丹波霧の里 https://tanbakiri.web.fc2.com/NARA-njyouzan-siro-docu.htm

- 二上山城 (大和国) - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%8C%E4%B8%8A%E5%B1%B1%E5%9F%8E_(%E5%A4%A7%E5%92%8C%E5%9B%BD)

- 松永久秀とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E6%9D%BE%E6%B0%B8%E4%B9%85%E7%A7%80

- 松永久秀 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%BE%E6%B0%B8%E4%B9%85%E7%A7%80

- 戦国大名の権力と城郭 第 3巻 松永久秀の城郭 - 戎光祥出版 https://www.ebisukosyo.co.jp/sp/item/608/

- 戦国・織豊期の西国社会(日本史史料研究会論文集2) https://www.amazon.co.jp/%E6%88%A6%E5%9B%BD%E3%83%BB%E7%B9%94%E8%B1%8A%E6%9C%9F%E3%81%AE%E8%A5%BF%E5%9B%BD%E7%A4%BE%E4%BC%9A%EF%BC%88%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%8F%B2%E5%8F%B2%E6%96%99%E7%A0%94%E7%A9%B6%E4%BC%9A%E8%AB%96%E6%96%87%E9%9B%862%EF%BC%89-%E5%A4%A9%E9%87%8E%E5%BF%A0%E5%B9%B8%E3%83%BB%E7%89%87%E5%B1%B1%E6%AD%A3%E5%BD%A6%E3%83%BB%E5%8F%A4%E9%87%8E%E8%B2%A2%E3%83%BB%E6%B8%A1%E9%82%8A%E5%A4%A7%E9%96%80%EF%BC%88%E7%B7%A8%EF%BC%89/dp/4904315227

- 多聞院日記 - Next Digital Library https://lab.ndl.go.jp/dl/book/1207457

- 戦国時代の奈良に登場した謎多き武将の足跡を辿る - うつつの右隣 http://de-ossi.cocolog-nifty.com/blog/2019/10/post-9eea23.html

- 筒井順慶 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AD%92%E4%BA%95%E9%A0%86%E6%85%B6

- 松永久秀墓(所在:達磨寺) | 奈良県歴史文化資源データベース https://www.pref.nara.jp/miryoku/ikasu-nara/bunkashigen/main00099.html

- 1570年 – 72年 信長包囲網と西上作戦 | 戦国時代勢力図と各大名の動向 https://sengokumap.net/history/1570/

- 日本酒の文化・伝統性の言説の確立について 蟹 井 英 敬 - 国税庁 https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/113/03/03.pdf

- 多聞院日記 第1巻 | NDLサーチ | 国立国会図書館 https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R100000039-I1920634

- 多聞院日記 | NDLサーチ | 国立国会図書館 https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R100000002-I000000871371

- Sources (筒井氏関係史料・文献) https://tsutsuidouzoku.amebaownd.com/pages/3503428/page_202001122212

- シリーズ・実像に迫る 019 筒井順慶 - 戎光祥出版 https://www.ebisukosyo.co.jp/sp/item/520/

- 岡市之助関係文書 | 憲政資料(憲政資料室) | リサーチ・ナビ | 国立国会図書館 https://ndlsearch.ndl.go.jp/rnavi/kensei/okaichinosuke

- 岡 潔 博 士 自 筆 資 料 目 録 - 奈良女子大学 https://www.nara-wu.ac.jp/aic/gdb/nwugdb/oka/moku/

- 小泉俊夫先生を偲ぶ - 香芝市 https://kashibakentei.com/swfu/d/rekkishitanbou.pdf

- 柳沢文庫 - 公益財団法人 郡山城史跡・柳沢文庫保存会 http://www.yanagisawabunko.or.jp/

- 大和国 - 「ムラの戸籍簿」データベース - Digital Resources For Humanities https://www.drfh.jp/mura/index.php?title=%E5%A4%A7%E5%92%8C%E5%9B%BD