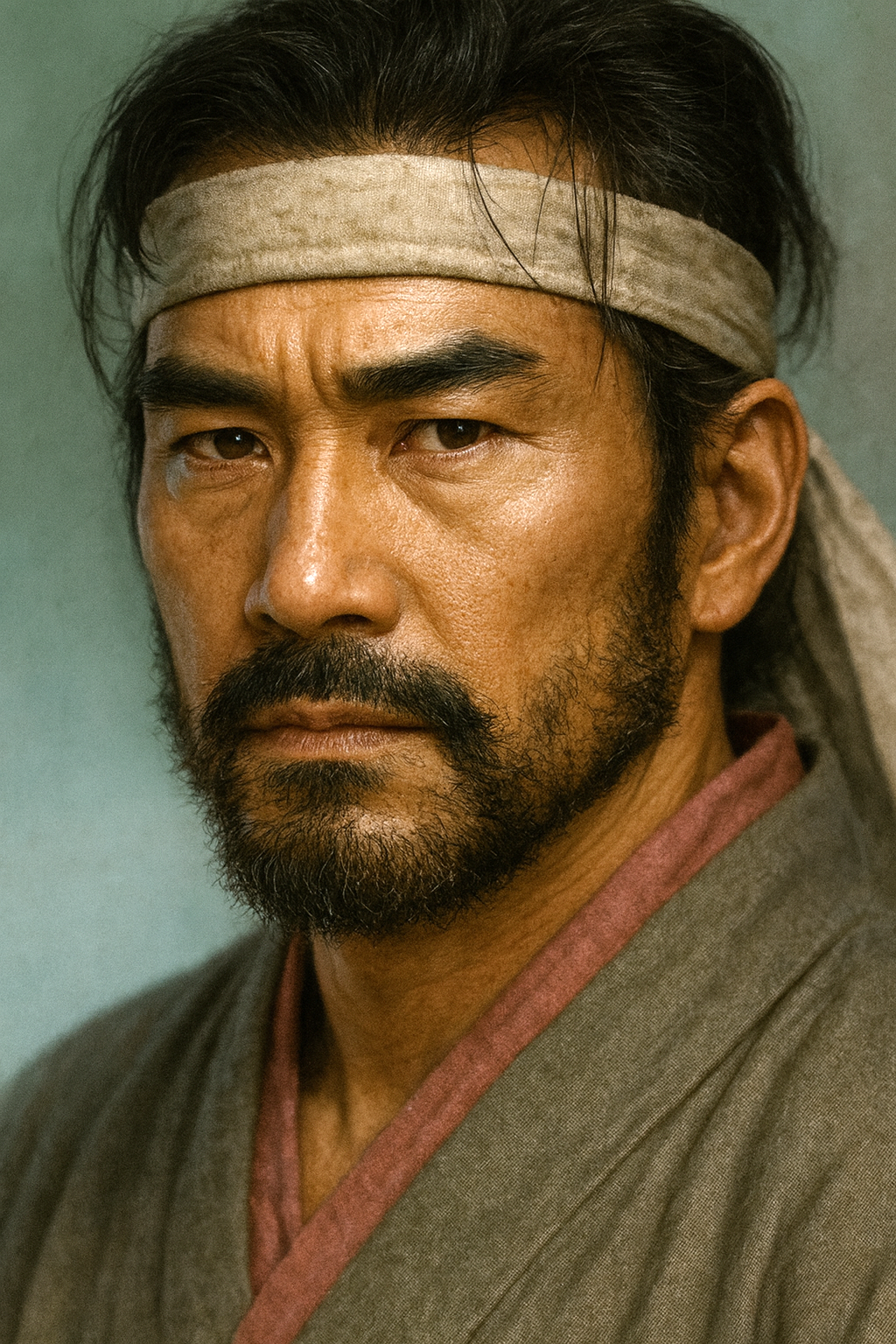

岡崎清左衛門

岡崎清左衛門は讃岐の水軍頭領とされるが、史料に存在しない。讃岐水軍の活動、阿波の地名「岡崎」、森氏水軍の活躍が融合した架空の人物像である。

戦国期讃岐の水軍頭領「岡崎清左衛門」に関する歴史的実像の徹底調査

序論:岡崎清左衛門という人物像の探求

利用者様の問いかけと調査の開始

本報告書は、利用者様より提示された「岡崎清左衛門」という人物に関する調査依頼を起点とする。提供された概要は、「讃岐の地にて、1488年から1551年頃に活躍した水軍衆の頭領。近隣の水軍衆と激しく争う一方、大名の依頼によって軍兵の輸送や海賊行為を行った」という、戦国時代の海上武人の姿を彷彿とさせるものであった。この魅力的な人物像の歴史的実像を明らかにすべく、網羅的かつ徹底的な調査に着手した。

核心的結論の提示:史料上の不在という事実

広範な文献調査、古文書の精査、そして関連地域の歴史研究の渉猟を行った結果、本報告書はまず核心的な結論を提示しなければならない。すなわち、15世紀末から16世紀半ばにかけて讃岐国で活動したとされる「岡崎清左衛門」なる水軍頭領は、信頼に足る同時代の歴史史料からは、その名を一切見出すことができなかった 1 。この人物は、著名な俳優である中野誠也氏 2 や、三河国岡崎にゆかりのある全く時代や背景の異なる人物たち 3 とは、当然ながら何ら関係がない。

本報告書の調査手法:歴史的要素の分解と再構築

したがって、本報告書は「岡崎清左衛門」という一個人の追跡を試みるのではなく、その人物像を構成する「讃岐の水軍」「岡崎という地名・姓」「清左衛門という名」といった歴史的要素を一つひとつ丹念に分解し、それぞれの史実を明らかにすることで、なぜこのような人物像が想起されたのか、その歴史的背景そのものを解明するアプローチを採用する。存在しない人物の伝記を記述するのではなく、その伝説が生まれる土壌となった歴史的現実を再構築することこそが、利用者様の真の知的好奇心に応える道であると考える。

この調査手法の根底には、利用者様の持つ情報が、単一の人物に関する記録ではなく、複数の地域(讃岐、阿波、三河)、複数の時代(戦国時代、安土桃山時代、江戸時代)、そして複数の事象(水軍の活動、地名、人名)が、後世の伝承や記憶の過程で混同・結合されて生まれた、いわば「キメラ(合成獣)」のような架空の人物像であるという仮説がある。讃岐には確かに強力な水軍が存在した 1 。しかし、「岡崎」という名は、讃岐ではなく隣国・阿波の海上交通の要衝たる地名として顕著である 6 。さらに「岡崎」という姓は、三河の徳川家康と分かちがたく結びついており、武家の名として非常に名高い 7 。そして「清左衛門」という名は、彦根藩家老の木俣清左衛門 9 や岡崎藩本多家の家臣であった津田清左衛門 10 など、武士階級において決して珍しくない通称であった。本報告書は、これらの歴史的断片がいかにして一つの物語に収斂し得たのかを、史料に基づいて論証していく。

第一章:戦国期讃岐国における水軍衆の興亡

「岡崎清左衛門」が活躍したとされる舞台、讃岐国。この地で実際に瀬戸内海を支配し、あるいは駆け巡った海上勢力の実態を解明することは、伝説の背景を理解する上で不可欠である。讃岐の水軍は決して一枚岩ではなく、その性格は多様であった。

第一節:群雄割拠の讃岐と海上世界

応仁の乱(1467年~1477年)以降、室町幕府の権威は失墜し、全国的に下剋上の風潮が蔓延した。讃岐国もその例外ではない。守護であった細川京兆家の支配力は、度重なる内紛によって著しく弱体化し、そのもとで讃岐を治めていた守護代や国人と呼ばれる在地領主たちが、次第に自立性を強めていった 11 。

この権力の空白を突く形で台頭したのが、隣国・阿波を本拠とする三好氏であった。特に三好長慶の時代には、その勢力は畿内一円を席巻するに至る。長慶は弟たちを巧みに配置し、四国における支配体制を盤石なものとした。その一人、三好一存は讃岐の有力国人であった十河氏の養子となり、「鬼十河」の異名をとる猛将として、讃岐東部から中部にかけて勢力を拡大した 11 。彼は、勝賀山城を拠点とする香西氏や、西讃に広大な影響力を持っていた香川氏といった讃岐の旧来の国人たちを次々と服従させ、讃岐全域を事実上、三好氏の支配下に組み込んでいったのである 11 。

この三好氏の進出は、讃岐の海上勢力にとっても大きな転換点となった。讃岐の国人領主たちは、それぞれが領地の経営や軍事行動のために、多かれ少なかれ海上へのアクセスと影響力を必要としていた。讃岐藤原氏の末裔とされ、讃岐藤家六十三家の中でも特に有力であった香西氏 13 、西讃の雄として天霧城に拠った香川氏 14 、大内・寒川郡を支配した寒川氏 14 など、陸の権力者たちは、瀬戸内海という巨大な交易路・交通路と無関係ではいられなかった。三好氏という外部の強大な権力が讃岐を覆ったことで、これらの在地勢力、そして彼らが擁する海上武力は、否応なく阿波三好氏を中心とする新たな政治秩序の中に位置づけられることになったのである。

第二節:瀬戸内の自由民—塩飽水軍の実態

讃岐の海上勢力を語る上で、特筆すべき存在が塩飽水軍である。彼らは、特定の陸上権力に完全に従属することなく、瀬戸内海の只中にあって独自の自治を貫いた、稀有な海上共同体であった。

その本拠地は、備讃瀬戸に浮かぶ塩飽諸島の中心、本島(ほんじま)に置かれていた 5 。彼らの統治体制は極めて独特であり、「人名(にんみょう)」と称される650人の熟練した水夫たちによる合議制によって運営されていたという 5 。これは、世襲の領主が土地と人民を支配する封建的な陸の世界とは全く異なる、海の世界の論理に基づいた社会であった。

塩飽水軍の真価は、その卓越した操船技術と、瀬戸内海の複雑な潮流を知り尽くした航海術にあった。その能力は時の天下人たちも高く評価するところであり、彼らは織田信長、豊臣秀吉、徳川家康といった歴代の権力者から、その活動を保障する朱印状を与えられている 15 。本島の塩飽勤番所跡に現存する信長の朱印状には、「塩飽の船が(大坂の)堺港に入港する際には、他国の船はその周囲を空けて塩飽の船を通すこと」という趣旨の一文が記されており 15 、彼らが瀬戸内海航路においていかに特権的な地位を認められていたかを如実に物語っている。

彼らの活動は、単なる海賊行為や略奪に留まるものではなかった。むしろ、大名の依頼を受けて軍兵や兵糧、軍馬を輸送する兵站活動 17 、水先案内、そして高度な技術を要する造船といった、瀬戸内海の秩序と物流を支える重要な役割を担っていた。彼らは、海の荒くれ者というよりも、海を生業とする高度な専門技術者集団であり、その独立性と実力をもって戦国の世を巧みに生き抜いたのである。

第三節:陸の権力と結びついた水軍—香西水軍の活動

塩飽水軍が広域にわたる独立した海上勢力であったのに対し、讃岐にはもう一つのタイプの水軍が存在した。それは、陸の国人領主が自らの支配体制の一部として組織した、いわば「付属水軍」である。その代表例が、香西氏が擁した香西水軍であった。

香西氏は、高松市西部にそびえる勝賀山城を本拠とし、その麓に居館である佐料城を構えた讃岐の有力国人であった 1 。彼らは香東、香西、阿野といった郡を支配し、その勢力圏を維持・拡大するために、海上武力としての水軍を必要とした。史料によれば、香西氏は塩飽をもその管下に置き、「香西水軍」を擁していたと記されている 1 。

香西水軍の性格は、塩飽水軍とは対照的である。彼らの活動は、あくまでも香西氏という特定の領主の利害と直結していた。例えば、領内の産物を畿内へ輸送する、敵対勢力の海上からの侵攻を防ぐ、あるいは自らが他領へ侵攻する際の輸送手段として活用するなど、その役割は香西氏の領国経営と軍事戦略の延長線上にあった。塩飽水軍が、様々な権力と是々非々で関係を結ぶ自営業者集団だとすれば、香西水軍は香西家という会社に所属する海上部門であったと比喩できよう。このような陸の権力と結びついた水軍は、讃岐のみならず、瀬戸内海沿岸の各地に見られた普遍的な形態であった。

【表1:戦国期讃岐国における主要水軍の比較】

|

項目 |

塩飽水軍 |

香西水軍 |

|

本拠地 |

塩飽諸島・本島 5 |

勝賀山城・佐料城麓 1 |

|

主体 |

人名制による水夫の共同体 5 |

国人領主・香西氏 1 |

|

政治的立場 |

高い自治性・独立性。時の天下人と直接交渉 15 |

讃岐の国人領主として、細川氏や三好氏の支配下に入る 1 |

|

主な活動 |

兵員・物資輸送、水先案内、造船、海上警固 17 |

香西氏の領地経営と軍事行動の補助 |

|

特徴 |

瀬戸内海全域に影響力を持つ広域海上勢力 |

特定の陸上権力に付属する地域的海上武力 |

以上の分析から明らかなように、戦国期の讃岐における「水軍衆」は、決して均質な集団ではなかった。塩飽水軍に代表される「独立海洋勢力」と、香西水軍のような「国人領主の付属武力」という、成り立ちも性格も異なる二つの潮流が存在したのである。「岡崎清左衛門」という水軍頭領の伝説は、こうした多様な水軍の実態が、後世の人々の記憶の中で混ざり合い、塩飽の独立性と香西の領主性を兼ね備えた、理想化されたリーダー像として結晶した結果である可能性が考えられる。

第二章:「岡崎」の謎—阿波国における地名と海上勢力

「岡崎清左衛門」の探求において、最も不可解な要素が「岡崎」という名である。讃岐国内の史料をいくら精査しても、水軍と結びつく「岡崎」という地名や有力な武家は見当たらない。しかし、調査の視野を隣国・阿波(現在の徳島県)に転じると、この謎を解く鍵が次々と浮かび上がってくる。伝説の舞台は讃岐であっても、その名の由来は阿波にあった可能性が極めて高い。

第一節:阿波の玄関口、撫養港と「岡崎」

「岡崎」という地名は、現在の徳島県鳴門市撫養町(むやちょう)に、今も明確に存在している 6 。この地は、鳴門海峡を挟んで淡路島と対峙し、古来、四国の玄関口として、また阿波と畿内を結ぶ海上交通の最重要拠点として栄えた撫養港の中心地であった 6 。

撫養港の歴史は古く、室町時代中期の文安2年(1445年)の『兵庫北関入船納帳』という史料には、兵庫港(現在の神戸港の一部)に入港した船の船籍港として「武屋(撫養)」の名が記録されている 22 。これは、当時すでに撫養が瀬戸内海航路における公認の港として機能していたことを示す動かぬ証拠である。戦国時代には、阿波を本拠とした三好氏が畿内に進出する上で、この撫養港が兵員や物資を輸送するための兵站基地として、極めて重要な役割を果たしたことは想像に難くない 23 。

さらに注目すべきは、この撫養港を見下ろす標高約60メートルの妙見山に、戦国時代を通じて城が築かれていたという事実である。この城は一般に撫養城として知られるが、驚くべきことに、その別名を「岡崎城」といった 24 。つまり、阿波国の玄関口には、「岡崎」の名を冠した港と城が、一体となって存在していたのである。この事実は、「岡崎」という名に、単なる地名以上の、軍事的・海事的ニュアンスを与え、後世において水軍頭領のイメージと結びつく強固な土壌となったことを示唆している。

第二節:岡崎十人衆の正体

阿波国撫養の岡崎には、その名も「岡崎十人衆」と呼ばれる船頭集団が存在した。この名称は、一見すると「岡崎清左衛門」の伝説と直接結びつくように思われる。しかし、史料を詳細に検討すると、そこには決定的な時代の齟齬が存在することが明らかになる。

「岡崎十人衆」の成立経緯は、徳島藩の公式な記録によって判明している。天正13年(1585年)、豊臣秀吉の四国平定に伴い阿波国に入部した蜂須賀家政は、国の玄関口である鳴門海峡の渡海業務を整備するため、淡路の福良との間を往来する優秀な船頭10人を選抜した 6 。そして天正19年(1591年)、彼らの家宅を撫養の岡崎の地に移転させ、集住させた。これが「岡崎十人衆」の始まりである 6 。

彼らの役割は、藩主の参勤交代の際の御召船の操船や、淡路口を往来する人々の監視、公的な書状や物資の輸送といった、徳島藩の公的な海上業務を担うことであった 28 。彼らは苗字帯刀を許されるなど、藩から特別な地位を与えられた専門職集団であったが、その本質は藩に仕える役人であり、独立した水軍領主とは性格を異にする。

最も重要な点は、彼らが歴史の表舞台に登場するのが天正13年(1585年)以降であるという事実である。これは、利用者様から提示された「岡崎清左衛門」の活動年代(1488年~1551年頃)とは、明らかに一致しない。したがって、「岡崎清左衛門」がこの岡崎十人衆の一員、あるいはその頭領であったという可能性は、年代的な観点から完全に否定される。ただし、「岡崎」という地名と「船乗り」という職業が、この「岡崎十人衆」の存在によって強く結びつけられたことは事実であり、伝説が形成される上での一つの間接的な要因となった可能性は否定できない。

第三節:阿波水軍の実像—森氏の活躍

では、戦国時代の阿波において、利用者様のイメージする「近隣の水軍衆と激しく争う一方、大名の依頼によって軍兵の輸送や海賊行為を行った」という、独立性の高い水軍頭領に最も近い実在の勢力は存在しなかったのであろうか。答えは、存在する。それこそが、阿波国北東部の土佐泊(とさどまり、現在の鳴門市)を拠点とした森(もり)氏である。

森氏は、細川氏や三好氏が阿波を支配していた時代から、土佐泊城を拠点とする独立した水軍領主としてその名を轟かせていた 29 。土佐泊城は、小鳴門海峡に面した天然の良港を掌握する絶好の位置にあり、まさしく「海賊城」の様相を呈していた 31 。彼らの実力は相当なもので、天正10年(1582年)に土佐の長宗我部元親が阿波全域をほぼ平定した際にも、森氏は最後まで元親に服従しなかったと伝えられている 30 。これは、彼らが一国の大名にも屈しない、強固な海上戦力と独立心を保持していたことの証左である。

彼らの真価は、時代の大きな転換期において発揮される。天正13年(1585年)、豊臣秀吉が10万を超える大軍で四国攻めを開始した際、森氏は秀吉軍の先導役を務めたという。複雑な潮流が渦巻く鳴門海峡を安全に渡るには、彼らのような現地の海を知り尽くした水軍の協力が不可欠であった。この功績により、森氏は秀吉からその所領を安堵される。

その後、阿波の領主となった蜂須賀家政のもとで、森氏はその家臣団に組み込まれた。彼らは本拠地を阿波南部の良港・椿泊(つばきどまり、現在の阿南市)に移し 32 、代々「森甚五兵衛」を襲名して徳島藩の水軍(海上方)の総帥として、藩の海上防衛と海上輸送の全てを統括する重責を担い、明治維新まで続くこととなる 29 。独立水軍領主から近世大名の家臣へという森氏の歩みは、戦国時代を生き抜いた多くの水軍勢力に見られる典型的な姿であった。

この森氏の姿こそ、「岡崎清左衛門」に求められた、独立性と実力を兼ね備えた水軍頭領の、最も具体的な歴史的モデルケースと言えるだろう。

結論:歴史的文脈から再構築する「岡崎清左衛門」像

調査結果の総括

本報告書を通じて行われた徹底的な調査の結果、戦国時代の讃岐に「岡崎清左衛門」という名の水軍頭領が実在したという確証は、いかなる信頼性の高い史料からも得られなかった。この人物像は、特定の個人を指すものではなく、複数の歴史的断片が、人々の記憶や伝承の中で長い時間をかけて融合し、再構成されて生まれた、架空の存在であると結論づけるのが最も合理的である。その構成要素は、以下のように分解できる。

- 【舞台】讃岐国: 塩飽水軍に代表される、独立自治の気風に富んだ強力な水軍が実際に活躍した地としての名声。これが物語の「場所」を提供した 5 。

- 【名前の由来】阿波国岡崎: 撫養港(別名:岡崎港)と撫養城(別名:岡崎城)という、海上交通と軍事の要衝であった地名。これが物語に「岡崎」という具体的な「名前」を与えた 6 。

- 【人物像のモデル】阿波水軍森氏: 長宗我部氏にも屈しない独立性を保ち、戦国の動乱を巧みに生き抜いたたしかな実力を持つ水軍頭領の典型的な姿。これが物語の「主人公の原型」となった 30 。

- 【通称】清左衛門: 当時の武士や有力者に見られる、ありふれた通称。これが物語の主人公に、より具体的な「人名」としてのリアリティを付与した 9 。

これらの要素が組み合わさることにより、「讃岐の岡崎清左衛門」という、もっともらしいが実在しない水軍頭領のイメージが形成されたと考えられる。

【表2:「岡崎清左衛門」の名称を構成する要素の分解と検証】

|

要素 |

名称 |

地域 |

時代 |

内容と考察 |

関連史料 |

|

姓? |

岡崎 |

三河国(愛知県) |

戦国時代~ |

徳川家康生誕の地。全国的に著名であり、武士の姓として想起されやすい。 |

7 |

|

地名 |

岡崎 (港・城) |

阿波国(徳島県) |

戦国時代~ |

撫養港・撫養城の別称。海上交通の要衝。水軍のイメージと直接結びつく地名。 |

6 |

|

集団名 |

岡崎 十人衆 |

阿波国(徳島県) |

安土桃山時代~ |

蜂須賀家が設置した船頭集団。時代は合わないが、「岡崎」と「船乗り」を結びつける要素。 |

6 |

|

名 |

清左衛門 |

複数 |

江戸時代 |

彦根藩家老・木俣清左衛門など、武士階級によく見られる通称。 |

9 |

|

舞台 |

讃岐 国 |

讃岐国(香川県) |

戦国時代 |

塩飽水軍・香西水軍が活躍。強力な水軍のイメージの源泉。 |

1 |

|

役割 |

水軍頭領 |

瀬戸内海一帯 |

戦国時代 |

阿波の森氏、伊予の村上氏など、独立性の高い実在の水軍領主がモデルか。 |

30 |

水軍頭領のリアルな生涯

では、もし「岡崎清左衛門」が実在したならば、その生涯はどのようなものであっただろうか。本報告書で明らかになった史実を基に、戦国期を生きた一人の水軍頭領のリアルな姿を再構築してみたい。

彼の生業の根幹は、自らが支配する海域(縄張り)の支配にあっただろう。その海域を通行する商船などから、帆の大きさや数に応じて「帆別銭(ほべちせん)」と呼ばれる通行料を徴収する 36 。これは単なる略奪ではなく、航行の安全を保障する見返りとしての警固料であり、彼らの最も重要な収入源であった。

また、彼は一匹狼の海賊ではなく、地域の政治情勢と密接に関わる「海上傭兵」でもあった。陸の大名から依頼を受ければ、その卓越した操船技術と戦闘力を提供し、兵員や兵糧の輸送、敵対勢力の海上封鎖、そして海戦そのものに参加した 38 。その報酬として、金銭や米、あるいは領地の一部を得ることもあっただろう。彼の立場は、伊予の村上水軍が毛利氏と結んだように、特定の大名と軍事同盟を結ぶこともあれば、塩飽水軍のように是々非々で複数の勢力と渡り合うこともあったかもしれない。

彼の人生の最大の転機は、織田信長、そして豊臣秀吉による天下統一事業の進展と共に訪れる。信長が、石山本願寺との戦いで毛利水軍に大敗を喫した第一次木津川口の戦い(1576年)は、中央の天下人に対し、水軍の重要性を痛感させた 38 。信長は九鬼嘉隆に鉄甲船を建造させ、海上戦力の強化に乗り出す。

そして天正16年(1588年)、豊臣秀吉によって発令された「海賊停止令(海賊取締令)」は、彼のような独立水軍領主の生き方を根本から覆すものであった 40 。これにより、通行料の徴収という、彼らの経済基盤そのものが否定されたのである。ここにきて、彼は大きな選択を迫られる。伊予の来島通総のように、いち早く秀吉に従い、その家臣となることで「大名」への道を歩むか 41 。あるいは、能島・因島の村上氏や阿波の森氏のように、毛利氏や蜂須賀氏といった有力大名の家臣団に「船手組(ふなてぐみ)」として組み込まれ、組織の一員として生きるか 30 。もしくは、全ての武装を放棄し、一介の漁民や船頭として生きるか。いずれの道を選んだにせよ、かつてのような自由闊達な海の領主としての生き方は、もはや許されなかったのである。

歴史を探求するということ

「岡崎清左衛門」という一人の人物名を追う旅は、結果として、その人物が実在しないという結論に至った。しかし、この探求の過程は、決して無駄ではなかった。一つの名前の背後に、讃岐や阿波の地に生きた水軍衆の多様な実態、瀬戸内海を舞台とした政治・経済のダイナミズム、そして戦国という時代の大きなうねりの中で、自らの生き方を模索した海の人々のリアルな姿を浮かび上がらせたからである。

断片的な情報や伝承を手がかりに、史料の海を渉猟し、歴史の事実を一つひとつ丹念に拾い上げ、それらを論理的に再構築していく。その先に、当初の問いかけを超えた、より広範で、より本質的な歴史的現実が姿を現す。これこそが、歴史を探求することの醍醐味に他ならない。本報告書が、利用者様の知的好奇心に対し、そのような形で貢献できたならば幸いである。

引用文献

- 香 川 県 の 中 世 城 館 ~讃岐武士の足跡をたずねて~ https://www.pref.kagawa.lg.jp/documents/15239/28-2busi.pdf

- 中野誠也 (俳優) - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E9%87%8E%E8%AA%A0%E4%B9%9F_(%E4%BF%B3%E5%84%AA)

- 第1章 岡崎市の歴史的風致形成の背景 https://www.city.okazaki.lg.jp/1100/1184/1169/p020134_d/fil/03dai1sho.pdf

- 北海道人物文献目録 https://www.library.pref.hokkaido.jp/web/hoppo/qji1ds0000000d16-att/qji1ds0000001fbe.pdf

- 塩飽諸島 - 丸亀市公式ホームページ https://www.city.marugame.lg.jp/page/1563.html

- 撫養街道を行く - 鳴門市 https://www.city.naruto.tokushima.jp/_files/00293242/muyakaidou.pdf

- 岡崎城の歴代城主 - 攻城団 https://kojodan.jp/castle/66/memo/900.html

- 徳川家康が誕生した岡崎城は、錚々たる大名たちが城主を務めたパワースポットだった!? https://intojapanwaraku.com/rock/culture-rock/199375/

- 彦 根 藩 筆 頭 家 老 木 俣 清 左 衛 門 家 文 書 - 彦根市 https://www.city.hikone.lg.jp/material/files/group/66/houdou_kimata.pdf

- 三河国岡崎藩大藤家文書 (文書コード:092) - 立教大学 図書館 地方古文書 https://library.rikkyo.ac.jp/archives/collection/komonjo/Kmj_list.html?092.xml

- 鬼十河といわれた讃岐武士 - ビジネス香川 https://www.bk-web.jp/post.php?id=660

- 讃岐の歴史 http://goshiro.travel.coocan.jp/rekisi/sanuki_his.html

- 讃岐生え抜き武士の発祥 - ビジネス香川 https://www.bk-web.jp/post.php?id=1827

- 中世後期讃岐における国人・土豪層の贈答・文化芸能活動と地域社会秩序の形成(上) https://www.takamatsu-u.ac.jp/wp-content/uploads/2023/01/79_UG001_001-031_mizobuchi.pdf

- 伝統と歴史、現代アートの交差点・香川の旅(前編) - OnTrip JAL https://ontrip.jal.co.jp/chugoku-shikoku/17320687/p2

- 香川【本島】観光スポット15選|ノスタルジックな町並みが残る島 - 島 旅 女 。 https://shimatabijo.com/honjima/

- 天下人に重宝され一財を築いた「塩飽水軍」の実力|Biz Clip(ビズクリップ)-読む・知る・活かす https://business.ntt-west.co.jp/bizclip/articles/bcl00007-100.html

- 郡頭・木津・神宅-その地名考察 - 徳島県立図書館 https://library.bunmori.tokushima.jp/digital/webkiyou/34/3418.html

- 岡崎役所跡(おかざきやくしよあと)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%B2%A1%E5%B4%8E%E5%BD%B9%E6%89%80%E8%B7%A1-3092067

- 鳴門市の遍路道と遍路寺について https://www.city.naruto.tokushima.jp/manabu/bunka/henro/

- 徳島の港湾 https://www.pa.skr.mlit.go.jp/komatsushima/pdf/kouwan/20210331.pdf

- 撫養港の「みなと文化」 西田 素康 - 一般財団法人みなと総合研究財団 https://www.wave.or.jp/minatobunka/archives/report/088.pdf

- 鳴門「撫養湊」を北前船の日本遺産 - 一般社団法人 忌部文化研究所 https://www.awainbe.jp/tsuushin/katsudo/hokoku/h153/

- 阿波岡崎城 http://www.oshiro-tabi-nikki.com/awaokazaki.htm

- 史跡 岡崎城跡 - 鳴門市 https://www.city.naruto.tokushima.jp/manabu/bunka/bunkazai/shi_shitei/34_okazakijo-ato.html

- 撫養城 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%92%AB%E9%A4%8A%E5%9F%8E

- 撫養城(徳島県鳴門市)の詳細情報・口コミ | ニッポン城めぐり https://cmeg.jp/w/castles/7997

- 解説ページ - JLogos https://jlogos.com/ausp/word.html?id=7427287

- 阿波水軍 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%98%BF%E6%B3%A2%E6%B0%B4%E8%BB%8D

- 森甚五兵衛 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A3%AE%E7%94%9A%E4%BA%94%E5%85%B5%E8%A1%9B

- 史跡 土佐泊城跡 - 鳴門市 https://www.city.naruto.tokushima.jp/manabu/bunka/bunkazai/shi_shitei/33_tosadomarijo-ato.html

- 「ジンゴベエ~阿波水軍を率いた侍~ 森甚五兵衛記」完成(徳島県阿南市)| ふるさとゆかりの偉人マンガの製作と活用事業 | B&G財団 https://www.bgf.or.jp/activity/ijin-manga/2023/20230615_anan.html

- 阿南市ふるさとゆかりの偉人マンガ『ジンゴベエ~阿波水軍を率いた侍~森甚五兵衛記』を製作しました https://www.city.anan.tokushima.jp/docs/2024060400035/

- 「阿波水軍の根拠地・漁師町椿泊の町並み」ツアーの発売について - JR四国 https://www.jr-shikoku.co.jp/03_news/press/assets/2025/03/07/2024%2012%2024%2003.pdf

- 阿波水軍の織豊期の動向に関する文献 - レファレンス協同データベース https://crd.ndl.go.jp/reference/entry/index.php?page=ref_view&id=1000037203

- 村上水軍の秘密基地・芸予諸島とは? - 歴史人 https://www.rekishijin.com/11586

- 瀬戸内海に見る村上水軍の歴史的役割 - IMG2PDF document https://cres.hiroshima-u.ac.jp/06-kichoukouen.pdf

- 信長配下屈指の海賊大名「九鬼嘉隆」の力の根源とは?【謎解き歴史紀行「半島をゆく」歴史解説編】 | サライ.jp https://serai.jp/tour/29664

- 海賊が最強艦隊に?知られざる戦国時代の海上戦と英雄たち | レキシノオト https://rekishinote.com/naval-battle/

- 日本の海賊【村上水軍】の歴史やライバルに迫る! 関連観光スポットも紹介 - THE GATE https://thegate12.com/jp/article/494

- 【来島通総】大名になった村上海賊の男 - 戦国SWOT https://sengoku-swot.jp/swot-kurushimammichifusa/

- 村上水軍 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%91%E4%B8%8A%E6%B0%B4%E8%BB%8D

- 田中吉政 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%B0%E4%B8%AD%E5%90%89%E6%94%BF