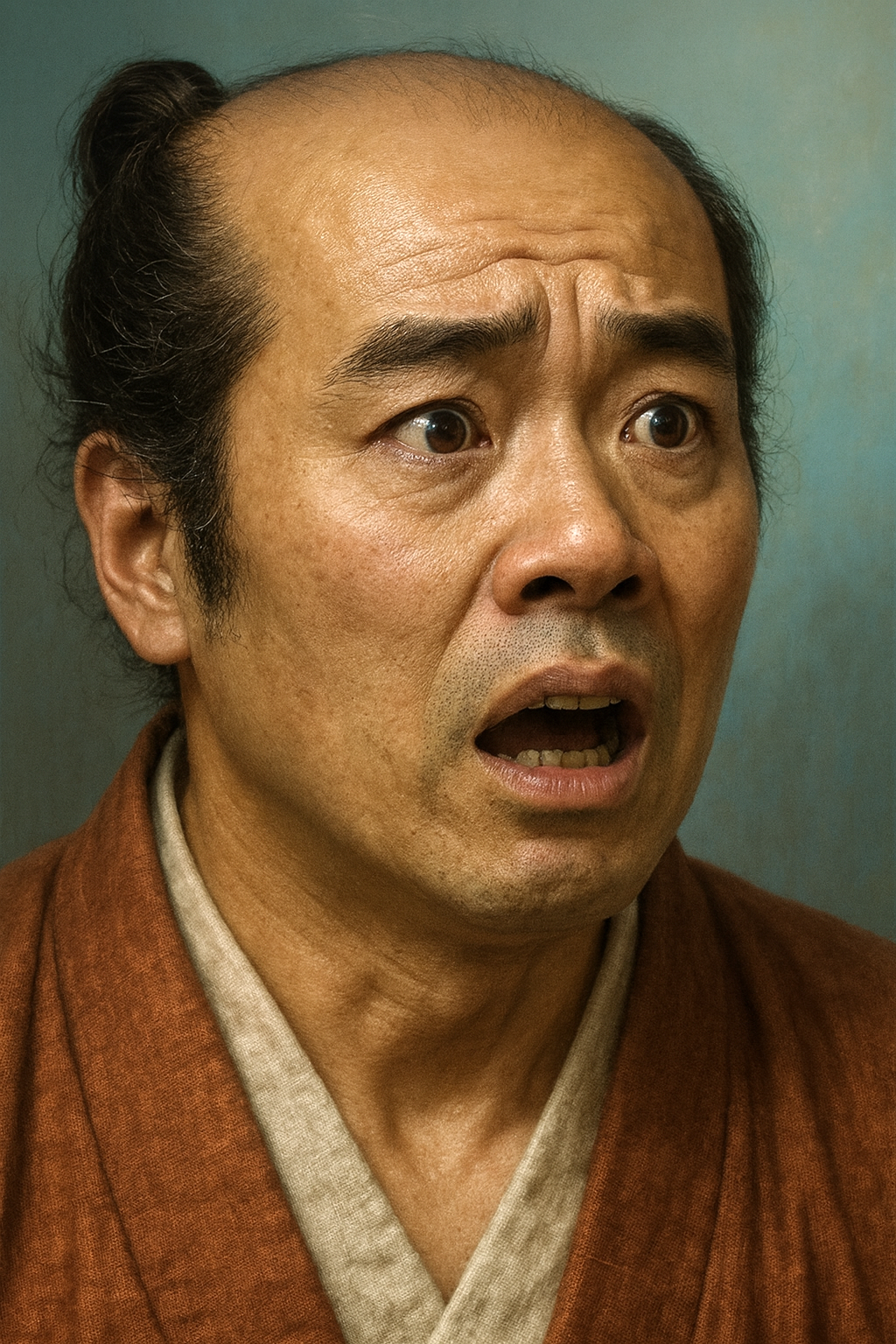

島原純豊

島原純豊は肥前の国衆。キリスト教を保護し、龍造寺隆信に臣従。沖田畷の戦いで敗北後、鍋島直茂に仕え、文禄・慶長の役にも従軍した。

肥前国衆・島原純豊に関する総合的考察 ― その生涯と歴史的役割

第一章:序論 ― 肥前国衆・島原純豊の実像を追う

戦国時代後期の九州、とりわけ肥前国(現在の長崎県および佐賀県一帯)は、豊後の大友氏、薩摩の島津氏、そして肥前で新興勢力として台頭した龍造寺氏という三大勢力が覇を競う、地政学的に極めて複雑かつ流動的な情勢下にあった 1 。これらの巨大勢力の狭間にあって、自家の存続と領国の安寧を賭して苦闘したのが、各地に割拠する「国衆(くにしゅう)」と呼ばれる在地領主たちであった。本報告書が主題とする島原純豊(しまばら すみとよ)もまた、そのような国衆の一人であり、島原半島に勢力を有した肥前の豪族である。

一般に島原純豊について語られる事績は、「島原浜城主であり、キリスト教の教会に土地を寄進した。のちに龍造寺氏に属したが、沖田畷の戦いで島津軍の攻撃を受け、降伏後に薩摩で殺害された」という断片的な情報に集約されることが多い。この概要は彼の生涯の重要な局面を捉えてはいるものの、その行動の背景にある複雑な人間関係、緻密な政治的計算、そして同時代史料間に存在する相克といった、歴史の深層を見過ごす危険性を内包している。

本報告書は、イエズス会宣教師ルイス・フロイスによる『日本史』のような西洋側史料、日本の軍記物語である『北肥戦誌』、そして龍造寺氏や鍋島氏の藩政史料など、性格を異にする複数の記録を批判的に比較・検討することを通じて、島原純豊という一人の武将の生涯を立体的に再構築し、その歴史的実像に迫ることを目的とする 2 。彼の個人的な決断が、いかにして九州全体の勢力図を動かす大きな歴史の潮流へと繋がっていったのか、その軌跡を徹底的に追跡・分析する。

報告書の理解を助けるため、まず島原純豊に関連する主要な出来事を年表として以下に示す。

表1:島原純豊 関連年表

|

年代(西暦) |

島原純豊および島原氏の動向 |

関連勢力の動向(有馬・龍造寺・島津・中央政権) |

キリスト教関連の動向 |

|

1549年 |

|

|

フランシスコ・ザビエル、鹿児島に来航 |

|

1563年 |

島原純豊、イエズス会に教会敷地を寄進 2 |

有馬義貞、キリスト教布教を許可(1560年) |

ルイス・デ・アルメイダ、島原で活動 |

|

1570年 |

|

龍造寺隆信、今山の戦いで大友軍を破る |

|

|

1577年 |

龍造寺隆信に臣従し、有馬氏より離反 2 |

龍造寺隆信、肥前統一を推進 4 |

|

|

1578年 |

|

龍造寺隆信、肥前をほぼ統一 5 |

|

|

1580年 |

|

有馬晴信、キリスト教に改宗 6 |

大村純忠、長崎をイエズス会に寄進 |

|

1584年 |

沖田畷の戦い 。龍造寺方として浜の城に籠城。敗戦後、降伏 3 |

龍造寺隆信、沖田畷で戦死。島津氏が勝利 7 |

|

|

1587年 |

|

豊臣秀吉、九州平定。バテレン追放令を発布 |

|

|

1592年~ |

(説B)鍋島直茂の家臣として文禄・慶長の役に従軍か 3 |

鍋島直茂、二番隊として朝鮮へ出兵 8 |

|

|

1637年~ |

(純豊の時代から約50年後) |

松倉勝家の苛政。有馬氏旧臣らが蜂起の中核に 10 |

島原の乱(島原・天草一揆)勃発 12 |

第二章:注意喚起 ― 「島原の乱」との時代的区分

本報告書の主題である島原純豊を論じるにあたり、まず歴史的誤解を避けるため、極めて重要な注意喚起を要する。「島原」という地名は、日本史上著名な「島原の乱(島原・天草一揆)」を想起させるが、この出来事と島原純豊の生きた時代は全く異なることを明確に区別せねばならない。

寛永14年(1637年)から翌年にかけて勃発した島原の乱は、島原藩主・松倉勝家の極めて過酷な年貢の取り立てと、キリスト教徒に対する残忍な弾圧を直接的な原因とする、大規模な百姓一揆である 12 。この乱の蜂起主体は、松倉氏の統治下で生活の困窮を極めた農民や、かつてこの地を治めた有馬氏や小西行長の旧臣たちであり、彼らが浪人や帰農武士として地域社会に根付いていたことが、一揆の組織化と拡大に大きな役割を果たした 10 。

これに対し、島原純豊が歴史の舞台で活動したのは、この大一揆から遡ること約50年以上前の戦国時代末期、天正年間(1573年~1592年)がその中心である。したがって、純豊が島原の乱に直接関与した事実はなく、両者を同一の文脈で語ることは時代錯誤となる。

しかしながら、両者の間に全く関連性がないと断じるのは早計である。歴史の深層に目を向ければ、一つの皮肉な連続性が見出せる。すなわち、なぜ島原がキリスト教徒の多い土地となり、後の弾圧の舞台となったのか、その源流を辿ると、純豊の父・島原純茂や純豊自身によるキリスト教の早期受容と保護に行き着くのである 19 。彼らが永禄6年(1563年)という早い段階で宣教師を庇護し、教会を建てさせたことが、島原半島にキリスト教信仰が深く根を張る土壌を形成した。純豊らが政治的・経済的動機も含めて蒔いた信仰の種が、半世紀以上の時を経て、松倉氏による苛烈な弾圧という外的要因と結びつき、大規模な宗教一揆という形で発芽したと解釈することも可能である。この観点から見れば、島原純豊の行動は、本人の意図とは無関係に、後の時代の悲劇に繋がる歴史的伏流の一つを形成したと言えるかもしれない。

第三章:出自と家系 ― 有馬氏一門としての島原氏

島原純豊の政治的立場と行動原理を理解するためには、まず彼の出自と、宗家である有馬氏との関係性を正確に把握する必要がある。

島原氏は、肥前国高来郡(現在の島原半島)に古くから勢力を有した戦国大名・有馬氏の一族、すなわち支流にあたる家系であった 2 。その具体的な動静が歴史史料において明確に確認できるようになるのは、純豊の父である島原純茂(しまばら すみしげ)の代からである 2 。

純豊の家系を特徴づける最も重要な要素は、その巧みな婚姻政策にある。史料によれば、純豊の父・純茂は、当時の有力国衆であった安富徳円(やすとみ とくえん)の娘を妻としていた。そして、この純茂の妻は、有馬氏の当主であった有馬義貞(ありま よしさだ)の正室の妹であった 20 。この姻戚関係により、島原純豊は有馬義貞の義理の甥という極めて近い関係となり、ルイス・フロイスをして「有馬の国主、ならびにその近親で島原の城と市の殿である島原殿」と記述せしめるほどの高い社会的地位を保証されていた 20 。

実際に、有馬家の家臣団の中において、島原氏は同じく有力な国衆であった西郷氏と並び、「同国の最も身分の高い殿」と評される大領主として認識されていた 3 。この血縁的・社会的な格の高さが、純豊の行動に一定の自律性を与える基盤となっていたことは想像に難くない。

しかし、この高い地位が必ずしも有馬氏政権の中枢における権力と直結していたわけではない点に注意が必要である。史料を詳細に分析すると、島原氏や西郷氏は、その身分の高さにもかかわらず、有馬氏の政策決定機関である「老職(ろうしょく)」、すなわち重臣会議の構成員には任命されていなかった形跡が見られる 20 。これは一見矛盾しているように思えるが、戦国大名の統治戦略の現れと解釈できる。島原氏のような大領主は、独自の軍事力と経済基盤を持つ半独立的な存在であり、宗家である有馬氏にとっては、頼もしい味方であると同時に、潜在的な脅威ともなり得た。そのため、有馬氏は彼らの身分や家格を保証することで懐柔しつつも、権力の中枢からは意図的に遠ざけることで、その影響力を制御しようとしたと考えられる。純豊の立場は、宗家とのこのような絶妙な政治的バランスの上に成り立っており、この「半独立性」こそが、後に彼が宗家を見限り、龍造寺氏へと寝返る決断を容易にした遠因とも言えるだろう。

第四章:居城・浜の城と領国経営

島原純豊の権力基盤は、その本拠地であった浜の城(はまのしろ)と、それが位置する島原の地理的特性に深く根差していた。

浜の城は、島原湊(しまばらみなと)に隣接して築かれた、いわゆる海城(みずじろ)であった 19 。これは、有明海を介した海上交通と交易の要衝を直接支配下に置くことを意図した、極めて戦略的な配置である。城は軍事拠点であると同時に、経済活動の中心地でもあった。当時の肥前では、平戸の松浦氏、大村の大村氏、そして有馬氏宗家が支配する口之津(くちのつ)などがポルトガル船を誘致し、南蛮貿易によって莫大な富を蓄積していた 25 。島原湊を領する純豊が、この新たな経済潮流に無関心であったはずはなく、彼の領国経営は、港湾支配を核とした交易による収益を重要な柱としていたと推測される。浜の城は、純豊の富と情報の源泉であり、彼の政治的自立性を支える生命線であった。

しかし、この重要な城郭の具体的な構造や規模を示す直接的な史料は、今日ほとんど残されていない。その理由は、二つの大きな歴史的出来事にある。第一に、純豊の時代から約30年後の元和年間(1615年~1624年)、新たに島原の領主となった松倉重政が、近世城郭である島原城(森岳城)を築城した際、浜の城は廃城となったこと 2 。第二に、そして決定的なのが、寛政4年(1792年)に発生した「島原大変肥後迷惑」である。この雲仙普賢岳の火山活動に伴う眉山(まゆやま)の大規模な山体崩壊と、それによって引き起こされた大津波は、浜の城があったとされる一帯を大量の土砂で埋没させ、往時の地形を完全に変えてしまった 2 。

この自然災害による歴史の断絶は、浜の城に関する物理的な痕跡を後世から奪い去った。我々は、純豊の治世を考古学的に検証する手段の多くを失い、文献史料への依存を余儀なくされている。現在、島原市内に残る「堀町」「中堀町」といった地名が、かつての浜の城の堀に由来すると推測されることや 2 、跡地が現在の中央公園一帯とされ、城跡を示す石碑が建立されているのが 23 、在りし日の城を偲ぶ数少ない手がかりとなっている。

第五章:キリスト教との邂逅 ― 宣教師フロイスの記録から

島原純豊の生涯において、キリスト教との関わりは極めて重要な画期であった。その動向は、当時日本で布教活動を行っていたイエズス会宣教師ルイス・フロイスが著した第一級の同時代史料『日本史』によって、詳細に記録されている。

フロイスの記録によれば、永禄6年(1563年)、島原純豊は、浜の城にほど近い岬の高台をイエズス会の宣教師に寄進し、教会を建設することを許可した 2 。この行為は、島原地方におけるキリスト教布教の礎を築く重要な出来事であり、父である純茂もまたキリスト教の布教を望んでいたと記されていることから、島原氏が領主として積極的にキリスト教を受容しようとしていた姿勢がうかがえる 19 。

純豊のキリスト教への傾倒は、単なる土地の寄進という友好的な行為に留まらなかった。時期は明確ではないものの、有馬家中でキリスト教を巡る対立が深刻化した際、純豊は反対派の重鎮であった古賀越中守(こがえっちゅうのかみ)を暗殺したとされている 3 。この逸話は、彼が単なるキリスト教の同調者(シンパサイザー)ではなく、有馬家中のキリシタン派閥における中核的な人物として、時には政敵の排除という血腥い手段も辞さない、能動的なプレイヤーであったことを強く示唆している。

純豊の一連の行動は、純粋な信仰心のみで説明することはできない。そこには、戦国武将としての冷徹な政治的・経済的計算が働いていたと考えられる。第一に、1563年という早い段階での教会寄進は、当時すでにキリスト教に好意的であった宗家の当主・有馬義貞の政策に同調することで、一門内での自らの発言力を高める狙いがあった。第二に、前章で述べた通り、宣教師を介してポルトガル商人との繋がりを構築し、南蛮貿易がもたらす莫大な利益を自領である島原湊に引き込もうとする経済戦略が不可分に結びついていた 31 。そして第三に、古賀越中守の暗殺は、信仰がそのまま政治闘争の武器として機能した戦国時代の厳しい現実を色濃く反映している。純豊にとってキリスト教は、魂の救済であると同時に、激動の時代を生き抜くための強力な政治的・経済的ツールでもあったのである。

第六章:激動の時代と主家の変転 ― 龍造寺隆信への臣従

1570年代に入ると、肥前の勢力図は劇的に変化する。「肥前の熊」と内外から恐れられた龍造寺隆信が、佐賀を拠点に破竹の勢いで勢力を拡大し、肥前統一へと突き進んでいた 4 。その圧倒的な軍事力の前に、島原純豊が属する有馬氏は次第に圧迫され、衰退の色を隠せない状況に追い込まれていた 32 。

このようなパワーバランスの変動を前に、純豊は重大な決断を下す。天正5年(1577年)、彼は安富氏や西郷氏といった、同じく有馬氏傘下の有力国衆たちと歩調を合わせ、長年仕えた宗家・有馬氏を見限り、龍造寺隆信に臣従したのである 2 。この離反は、近親である有馬氏に対する「裏切り」であると同時に、自家の存続を賭けた冷徹な「戦略的判断」であった。もはや自領を守る盾となり得ない主君を見限り、より強大な新たな保護者を求めるのは、戦国国衆の常道であった。純豊の決断は、忠誠や血縁といった情誼よりも、現実的な力の論理を優先せざるを得なかった当時の国衆の苦しい立場を象徴している。

この臣従の過程を伝える逸話として、龍造寺氏への人質提出を巡る、隆信の重臣・鍋島直茂(当時は信生)との緊迫した交渉が記録されている 36 。純豊は当初、交渉の場に兵を二、三百人並べて威嚇するなど、国衆としての最後の意地を見せ、即決を避けようと試みた。しかし、鍋島直茂は少しも臆することなく、その場で人質を出すよう毅然として迫った。龍造寺の圧倒的な軍事力を背景とした直茂の圧力の前に、純豊は抵抗を断念し、最終的に人質を差し出すことを承諾した 36 。この逸話は、両者の力関係の非対称性と、純豊が最後まで一領主としての矜持を保とうとした様を活写しており、彼の人物像をうかがう上で非常に示唆に富む。

第七章:沖田畷の戦い ― 龍造寺方としての参戦と滅亡への道

島原純豊の運命を決定づけたのは、天正12年(1584年)に勃発した沖田畷(おきたなわて)の戦いである。この戦いは、九州の勢力図を一夜にして塗り替えるほどの歴史的な激戦であった。

戦いの発端は、龍造寺氏を離反した有馬晴信が、薩摩の島津氏と軍事同盟を結んだことに始まる。島津の援軍を得た有馬晴信は、龍造寺方の最前線拠点となっていた島原純豊の浜の城に攻撃を仕掛け、これを包囲した 1 。自らに臣従した純豊の城が攻撃されたとの報に、龍造寺隆信は激怒。これが、隆信自らが数万ともいわれる大軍を率いて島原へ出陣する直接的な引き金となったのである 24 。この時、龍造寺方は海路から浜の城へ兵糧を運び込もうと試みたが、有馬氏の水軍によって阻止されており、城内の純豊は苦しい状況に置かれていたことがうかがえる 1 。

同年3月24日、島原城の北方に位置する沖田畷の湿地帯で、龍造寺軍と島津・有馬連合軍は激突した。兵力では圧倒的に優位にあった龍造寺軍であったが、湿地帯という地形を巧みに利用した島津家久の卓越した戦術の前に苦戦。総大将である龍造寺隆信自身が、島津方の川上忠堅によって討ち取られるというまさかの展開となり、龍造寺軍は総崩れとなって壊滅的な大敗を喫した 7 。

主君・隆信の戦死という衝撃的な報は、浜の城で籠城を続けていた島原純豊の戦意を完全に打ち砕いた。もはや抵抗は無意味と悟った純豊は、島津・有馬連合軍に降伏し、居城である浜の城を明け渡した 2 。

この一連の経緯において、純豊は歴史の主役ではなかったかもしれない。しかし、彼の存在と彼の居城が、九州の二大勢力である龍造寺と島津の全面衝突を誘発する直接的な原因(カースス・ベッリ)となったことは紛れもない事実である。純豊という一国衆の去就が、意図せずして九州全体の歴史を動かす巨大な歯車を回す「触媒」となったのである。彼の臣従先の変更というミクロな政治判断が、結果として九州の勢力図を塗り替えるというマクロな歴史変動に直結した点は、戦国史のダイナミズムを象徴する出来事として特筆に値する。

第八章:沖田畷後の動向と最期 ― 二つの伝承の比較考察

沖田畷の戦いで降伏した後の島原純豊の運命については、史料や伝承によって全く異なる二つの説が存在する。この相克こそが、彼の生涯を研究する上での最大の謎であり、本報告書の核心部分である。ここでは両説を提示し、史料批判を通じてその実像に迫る。

【説A:薩摩にて殺害説】

一つは、降伏後に薩摩へ連行され、そこで殺害された(斬られた)という説である 2 。これはユーザーが事前に把握していた情報とも一致し、敗軍の将の悲劇的な末路として、特に在地において語り継がれてきた伝承である。主君を乗り換えた末に、新たな敵に敗れて命を落とすという物語は、戦国の無常を象徴するものとして受け入れられやすい側面を持つ。

【説B:鍋島家臣として存続説】

もう一つは、これを完全に覆す説である。すなわち、降伏後に龍造寺家の実権を掌握した鍋島直茂に仕え、その家臣として家名を存続させたという説である。この説を裏付ける極めて有力な根拠として、豊臣秀吉による朝鮮出兵、すなわち文禄・慶長の役(1592年~)における鍋島軍の陣立表(軍の編成表)に、「島原純豊」の名が確認できるという記録が、複数の文献で指摘されている 3 。

比較考察と結論

これら二つの説を比較検討すると、歴史的事実としては「説B:鍋島家臣として存続説」が圧倒的に高い信憑性を持つと結論付けられる。その理由は以下の通りである。

第一に、史料の性質である。「殺害説」の典拠は、主に後世に編纂された軍記物や現地の口承伝承に依拠するものであり、その元となる一次史料が不明確である場合が多い。一方、「存続説」の根拠である「陣立表」は、軍事動員計画のために作成された実務的な文書であり、一次史料に極めて近い性格を持つ。合戦における兵員数を記したこのような実務記録に、創作や不確かな伝聞が紛れ込む可能性は低い。

第二に、戦後処理の論理的整合性である。沖田畷の戦いで龍造寺宗家が壊滅的な打撃を受けた後、その家臣団の多くは、実力者である鍋島直茂によって再編・吸収された。純豊がその一員として取り込まれることは、戦国時代の敗将処遇として十分にあり得る展開である。鍋島氏にとって、島原半島の地理や人脈に精通した純豊を生かしておき、その知見を利用することには戦略的価値があったと判断しても不思議ではない。

以上の分析から、島原純豊は沖田畷の戦いで死ぬことなく、その後は鍋島氏の家臣となり、少なくとも文禄の役の頃までは存命であったと考えるのが最も合理的である。

では、なぜ「殺害説」が生まれたのであろうか。その背景にはいくつかの可能性が考えられる。①国衆としての「島原氏」が、沖田畷の敗戦によって事実上独立した領主としての地位を失い滅亡したため、その当主である純豊も死んだという物語として、歴史の事実が単純化され伝わった可能性。②同姓同名の別人物や、他の島原一族の誰かが薩摩で命を落とした逸話と混同された可能性。③あるいは、鍋島家臣となった後の純豊の動静が史料上不明瞭であるため、その歴史的空白を埋める形で、悲劇的な結末が創作・付与された可能性などが推測される。

以下の表は、両説の比較をまとめたものである。

表2:島原純豊の最期に関する二説の比較検討

|

項目 |

説A:薩摩にて殺害説 |

説B:鍋島家臣として存続説 |

|

内容要約 |

沖田畷の戦いで降伏後、薩摩に送られ殺害された。 |

降伏後、鍋島直茂の家臣となり、文禄・慶長の役にも従軍した。 |

|

根拠史料 |

『北肥戦誌』などの後代の軍記物、在地伝承 2 |

文禄・慶長の役における鍋島軍の「陣立表」 3 |

|

史料の性質 |

二次史料、口承伝承 |

一次史料に準ずる実務記録 |

|

信憑性評価 |

低い |

高い |

|

考察 |

独立領主としての島原氏の「滅亡」が、当主個人の「死」として物語化された可能性。悲劇的な末路は人々の記憶に残りやすい。 |

鍋島氏による龍造寺家臣団の再編という、戦国時代の現実的な戦後処理の一環。純豊の在地知識に利用価値が見出された可能性がある。 |

この史料間の相克と、その批判的検討を通じて浮かび上がる実像こそ、歴史研究の醍醐味であり、島原純豊という人物の探求が我々に示す重要な教訓である。

第九章:結論 ― 戦国史における島原純豊の歴史的意義

島原純豊の生涯を多角的に検証した結果、彼は単なる一地方の豪族という枠に収まらない、戦国時代の複雑さとダイナミズムを体現した人物であったと結論付けられる。

第一に、純豊の生涯は、強大な戦国大名の狭間で、血縁、信仰、そして武力といったあらゆる手段を駆使して生き残りを図った戦国国衆の典型的な姿を示している。彼は、旧来の血縁的秩序(有馬氏一門)に安住することなく、南蛮貿易とキリスト教という新しい時代の潮流を、自らの領国経営と政治的地位向上のために積極的に利用しようとした先進的な側面を持っていた。

第二に、彼は信仰心篤いキリシタンであったと同時に、パワーポリティクスが全てを支配する戦国の世にあって、宗家を容易に見限り、より強い勢力に靡くという冷徹な現実主義者でもあった。その行動は、中世的な忠誠観念が崩壊し、実力が全てを決定する時代への移行を象徴している。

第三に、彼の政治的決断は、本人の意図を超えて、九州の歴史に大きな影響を与えた。龍造寺氏への臣従と、それに続く浜の城での籠城は、九州の勢力図を塗り替える沖田畷の戦いを誘発する直接的な引き金となった。また、彼が領内に受容したキリスト教は、半世紀後の「島原の乱」へと繋がる歴史的な伏流を形成する一因となった。このように、彼の行動は、彼自身の生涯というミクロな視点を超え、地域史というマクロな文脈において重要な刻印を残した。

最後に、彼の最期を巡る記録の錯綜は、戦国という時代の混乱と、歴史記録そのものが持つ不確かさを我々に突きつける。しかし、伝承や物語の裏にある史料を丹念に読み解くことで、我々は「殺された悲劇の敗将」という紋切り型のイメージから、「敗戦後も新たな主君のもとで生き延びた、したたかな武将」という、より現実に即した人間像を浮かび上がらせることができる。

島原純豊の研究は、歴史の表層に現れた単純な物語の裏に隠された、複雑で多面的な真実を探求する作業の重要性を示してくれる。彼は戦国九州史の主役ではなかったかもしれないが、その動向を深く追うことで、時代の転換点をより鮮明に理解することができる、誠に興味深い歴史上の人物であると言えよう。

引用文献

- 島原合戦(沖田畷の戦い)と阿蘇合戦/戦国時代の九州戦線、島津四兄弟の進撃(6) https://rekishikomugae.net/entry/2023/05/23/173421

- 浜の城 http://kojousi.sakura.ne.jp/kojousi.shimabarahama.htm

- 島原純豊 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B3%B6%E5%8E%9F%E7%B4%94%E8%B1%8A

- 龍造寺隆信 日本史辞典/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/history/history-important-word/ryuzoji-takanobu/

- 龍造寺隆信 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%BE%8D%E9%80%A0%E5%AF%BA%E9%9A%86%E4%BF%A1

- 有馬晴信 /ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/history/history-important-word/arima-harunobu/

- 沖田畷の戦い - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B2%96%E7%94%B0%E7%95%B7%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84

- 文禄・慶長 : 日本軍の合戦・進軍 - 肥前名護屋城 http://hizen-nagoya.jp/bunroku_keicho/kassen.html

- 1592年 – 96年 文禄の役 | 戦国時代勢力図と各大名の動向 https://sengokumap.net/history/1592/

- 長崎新キリシタン紀行-vol.2 「島原・天草一揆」と原城跡 - ながさき旅ネット https://www.nagasaki-tabinet.com/feature/shin-kirishitan/2

- 島原の乱~政治利用されたキリシタン~(日本史・江戸時代) - 歴史小話(結葉 天樹) - カクヨム https://kakuyomu.jp/works/1177354054881574141/episodes/1177354054882816376

- 島原の乱(島原・天草一揆)|国史大辞典・世界大百科事典 - ジャパンナレッジ https://japanknowledge.com/introduction/keyword.html?i=802

- 肥前国 島原藩 - 全国史跡巡りと地形地図 https://www.shiseki-chikei.com/%E5%B9%95%E6%9C%AB%E4%B8%89%E7%99%BE%E8%97%A9-%E5%9F%8E-%E9%99%A3%E5%B1%8B/%E4%B9%9D%E5%B7%9E%E5%9C%B0%E6%96%B9%E3%81%AE%E8%AB%B8%E8%97%A9/%E5%B3%B6%E5%8E%9F%E8%97%A9-%E9%95%B7%E5%B4%8E%E7%9C%8C/

- 島原藩 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B3%B6%E5%8E%9F%E8%97%A9

- 島原の乱 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B3%B6%E5%8E%9F%E3%81%AE%E4%B9%B1

- 島原・天草一揆(島原天草の乱) - 南島原市 https://www.city.minamishimabara.lg.jp/kyouiku/kiji0034735/index.html

- 島原の乱/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/7030/

- 島原の乱と原城跡遺構 - 長崎市 https://www.city.nagasaki.lg.jp/nagazine/church/5/index.html

- 浜の城跡 | 「おらしょ-こころ旅」(長崎と天草地方の潜伏 ... https://oratio.jp/p_resource/%E6%B5%9C%E3%81%AE%E5%9F%8E%E8%B7%A1

- 有馬氏の領国支配 https://nagasaki-u.repo.nii.ac.jp/record/6506/files/kyoikuSyK49_A001.pdf

- 沖田畷の戦い・史跡踏査会レポート⑤【2018.10/27】: 佐賀の戦国史 http://sagasengoku.seesaa.net/article/463017536.html

- 武家家伝_肥前西郷氏 - harimaya.com http://www2.harimaya.com/sengoku/html/hi_saigo.html

- 島原純茂が築いた浜の城跡を訪ねた後、島原城下を散策 https://oratio.jp/p_burari/shimabarasumimorigakizuitahamanosiroatowotazunetaatosimabarazyoukawosansaku

- 浜の城 - しまづくめ https://sengoku-shimadzu.com/spot/%E6%B5%9C%E3%81%AE%E5%9F%8E/

- 日野江城跡と口之津港【布教・繁栄】 - 長崎市 https://www.city.nagasaki.lg.jp/nagazine/church/2/index.html

- 南蛮貿易と長崎開港 https://www.omuranavi.jp/spot/detail.html?id=1062

- 「有馬晴信」日野江藩初代藩主。キリシタン大名にして南蛮貿易の専門家! | 戦国ヒストリー https://sengoku-his.com/538

- 肥前浜城と島原城下町の復元的考察 - kyushu https://catalog.lib.kyushu-u.ac.jp/opac_download_md/1833528/20170615.pdf

- 肥前浜の城 http://www.oshiro-tabi-nikki.com/simabarahama.htm

- 浜城跡(はまのしろあと)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E6%B5%9C%E5%9F%8E%E8%B7%A1-3100271

- 戦国時代、長崎はイエズス会の領地だった!? - WEB歴史街道 https://rekishikaido.php.co.jp/detail/4941

- 龍造寺隆信は何をした人?「肥前の熊と恐れられ大躍進したが哀れな最後を遂げた」ハナシ|どんな人?性格がわかるエピソードや逸話・詳しい年表 https://busho.fun/person/takanobu-ryuzoji

- 「龍造寺隆信」わずか一代で国衆から五州二島の太守に上り詰めた肥前の熊! | 戦国ヒストリー https://sengoku-his.com/755

- 【戦国時代の境界大名】有馬氏――内憂外患を周辺大勢力の力で乗り切る - 攻城団 https://kojodan.jp/blog/entry/2021/01/18/180000

- 島原純豊(シマバラスミトモ) - 戦国のすべて https://sgns.jp/addon/dictionary.php?action_detail=view&type=1&word=&initial=&gyo_no=&dictionary_no=2512

- 【島原純豊の意地、鍋島直茂の豪胆】: 佐賀の戦国史 http://sagasengoku.seesaa.net/article/430312797.html

- 沖田畷の戦い・史跡踏査会レポート③【2018.10/27】: 佐賀の戦国史 http://sagasengoku.seesaa.net/article/462939263.html

- 肥前 浜の城-城郭放浪記 https://www.hb.pei.jp/shiro/hizen/hamano-shiro/

- 沖田畷合戦場跡 龍造寺隆信供養塔 - 島原市 https://www.city.shimabara.lg.jp/rekishi/page2793.html

- 沖田畷の戦い(2/2)龍造寺隆信vs有馬晴信・島津家久 - 日本の旅侍 https://www.tabi-samurai-japan.com/story/event/590/2/

- 沖田畷の戦い 島津軍VS龍造寺軍 【島津の九州覇者への道】 - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=lXgHk_TrlJ0