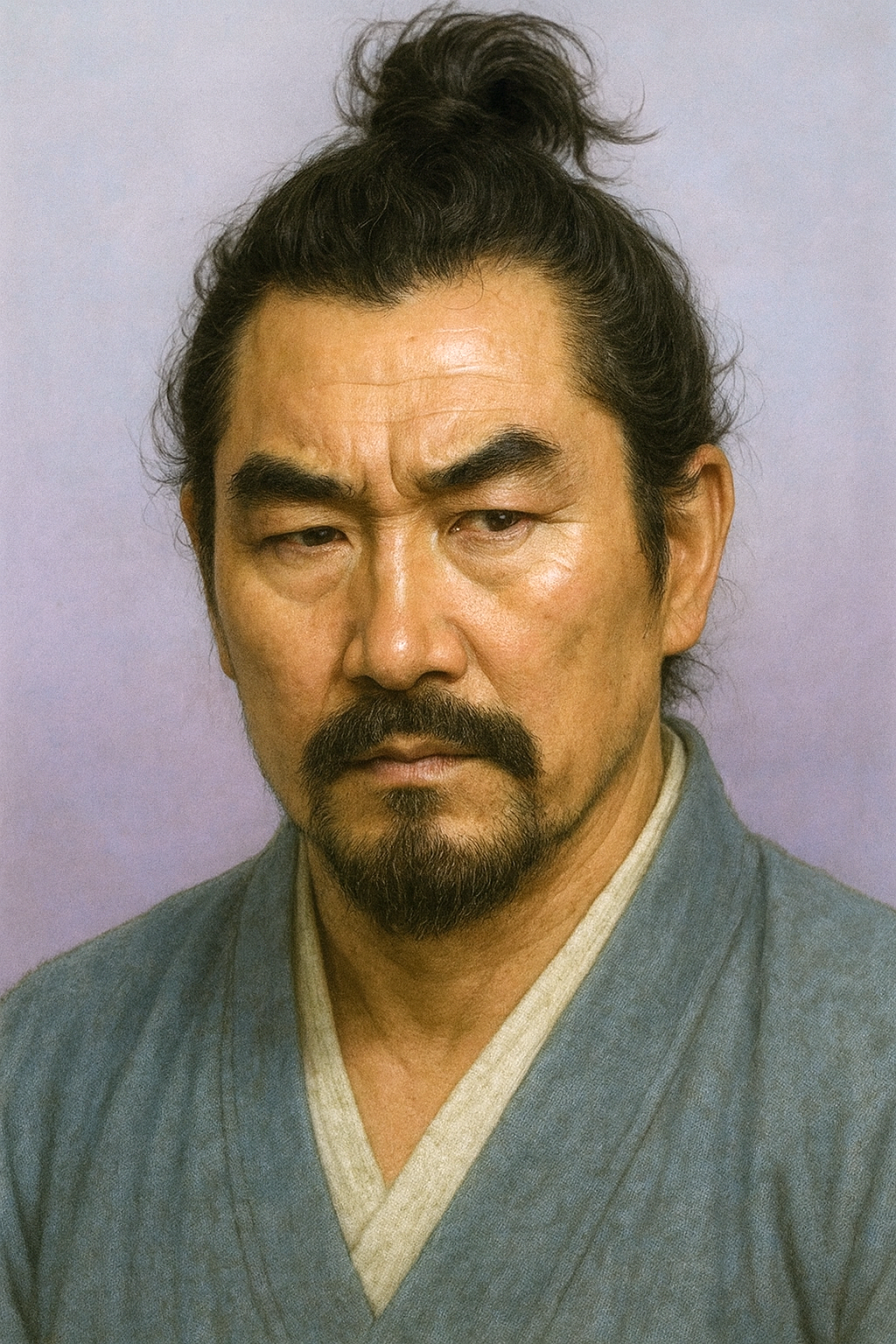

島津忠朝

島津忠朝は豊州島津家3代当主。日向国境の守護者として伊東氏と戦い、島津宗家の内訌では実久方に与し志布志を獲得。京文化を愛し古今伝授を受けた武人・文化人。

戦国期南九州の雄、島津忠朝 ― 境界に生きた武将の実像

序章:戦国期南九州の雄、島津忠朝 ― 境界に生きた武将の実像

日本の戦国時代、その群雄割拠の様相は中央の畿内のみならず、列島の隅々にまで及んでいた。中でも南九州、すなわち薩摩・大隅・日向の三国は、島津一族内の複雑な権力闘争と、隣接する諸勢力との絶え間ない抗争が繰り広げられた、熾烈な戦いの舞台であった。この混沌の時代、文正元年(1466年)に生を受け、天文9年(1540年)に没するまでの75年間、南九州の政治と軍事の中枢で重きをなし続けた人物がいる。島津氏の有力な分家である豊州島津家の三代当主、島津忠朝である 1 。

島津忠朝の名は、しばしば日向の宿敵・伊東氏との戦いにおける武功、特に伊東祐国を討ち取ったという逸話と共に語られる。しかし、その実像は単なる勇猛な武将という一面に留まるものではない。彼が生きた時代は、島津宗家の権威が揺らぎ、薩州家、伊作家、北郷氏といった分家や国人領主が、それぞれ独自の思惑で合従連衡を繰り返す、南九州における「戦国」の最も流動的な時期であった。忠朝は、この権力闘争の渦中に身を置き、日向国境の領主という地政学的に極めて重要な立場から、一族の、そして自家の生存と発展を賭けた戦略的判断を下し続けた。

本報告書は、島津忠朝の生涯を、単なる戦歴の紹介に終始させることなく、多角的な視点から徹底的に解明することを目的とする。彼が背負った豊州家という家の宿命、宿敵伊東氏との百年戦争の実相、島津一族を二分した内訌における彼の戦略的選択、そして戦乱のなかにあって中央の雅な文化を渇望した文化人としての一面。これらの要素を深く掘り下げることで、一人の武将の生涯を通して、戦国期南九州の社会構造と時代の力学を浮き彫りにする。勇将、戦略家、そして文化人という複数の顔を持つ島津忠朝の実像に迫ることは、この時代の複雑さと奥行きを理解する上で、不可欠な作業となるであろう。

第一章:豊州島津家の成立と忠朝の出自 ― 日向国境の宿命

島津忠朝という人物を理解するためには、まず彼がその生涯を捧げた「豊州島津家」の成り立ちと、その家が置かれた地政学的な位置づけを把握することが不可欠である。豊州家の歴史は、その創設の瞬間から、日向国境の防衛という宿命を背負っていた。

第一節:島津氏の分家乱立と豊州家の誕生

島津氏は鎌倉時代以来、南九州に広大な所領を持つ守護大名であったが、室町時代に入ると一族内部で権力闘争が頻発し、宗家の統制力は次第に弱体化していった。特に、宗家8代当主・島津久豊の時代には、その子らがそれぞれ独立性の高い分家を創設し、後の南九州の勢力図を形成する礎を築いた 2 。久豊の次男・用久は薩摩守を称したことから「薩州家」を、三男・季久は豊後守を称したことから「豊州家」を、四男・有久は出羽守を称したことから「羽州家」を興すなど、有力な分家が次々と誕生したのである 3 。

この中で、島津忠朝が属する豊州家は、島津季久を初代とし、当初は鹿児島に近い大隅国帖佐(現在の鹿児島県姶良市)を本拠地としていた 5 。この時点では、豊州家は数ある分家の一つに過ぎなかったが、二代目の忠廉の代にその役割は劇的に変化することになる。

第二節:父・忠廉の時代と飫肥への移封

豊州家の運命を決定づけたのは、日向国における伊東氏の台頭であった。伊東氏は日向中部を拠点に勢力を拡大し、島津氏の領国を脅かす存在となっていた。この伊東氏の南進を食い止めるため、島津宗家11代当主・島津忠昌は、文明18年(1486年)、豊州家2代当主の島津忠廉に対し、日向南部の最前線である飫肥城(現在の宮崎県日南市)へ移ることを命じた 6 。

この移封は、単なる領地替えではなかった。それは、豊州家が島津宗家の戦略上、対伊東氏政策の「防波堤」という極めて重要な軍事的役割を担う戦略単位として位置づけられたことを意味する 8 。以後、豊州家は伊東氏との約百年にわたる争奪戦の矢面に立つという、過酷な宿命を背負うことになったのである 8 。

父・忠廉は、武人として伊東氏の侵攻を度々阻止する一方で、連歌の大家である宗祇から『古今和歌集』や『伊勢物語』の奥義を伝授されるなど、高い教養を持つ文化人でもあった 7 。この文武両道の姿勢は、息子である忠朝に色濃く受け継がれていく。

延徳2年(1490年)、父・忠廉が死去すると、忠朝は24歳の若さで家督を相続し、豊州島津家の三代当主となった 1 。彼は、父から日向国境の防衛という重責と、中央文化への憧憬という二つの遺産を同時に受け継いだのである。

第二章:日向国境の守護者 ― 伊東氏との攻防

島津忠朝の生涯は、宿敵・伊東氏との絶え間ない戦いの連続であった。彼が家督を継いだ時点で、豊州家と伊東氏との間には、既に根深い対立関係が存在していた。忠朝は、この国境地帯の守護者として、その武威を示す数々の戦いに身を投じることになる。

第一節:文明十七年の飫肥城合戦と伊東祐国の戦死

一般に「島津忠朝が伊東祐国を討ち取った」という功績が知られているが、この逸話は史実を正確に反映したものではない。伊東祐国が戦死した文明17年(1485年)の飫肥城を巡る合戦は、忠朝の父・忠廉が飫肥城主であった時代に起こった事件である 8 。

この戦いの発端は、島津一族の内紛であった。櫛間城主であった伊作家の島津久逸が宗家に反旗を翻し、日向の伊東祐堯・祐国親子に援軍を求めたのである 8 。伊東軍はこれに応じ、大軍を率いて飫肥城に殺到した。この危機に対し、島津宗家11代当主・島津忠昌が病身を押して自ら出陣し、両軍は楠原(現在の宮崎県日南市)で激突した 9 。この乱戦の最中、伊東軍の総大将であった伊東祐国は討ち死を遂げた 9 。

当時、忠朝は19歳であり、父・忠廉の配下の一武将としてこの合戦に参加していた可能性は高い。しかし、合戦全体の指揮を執っていたのは宗家の忠昌であり、この勝利は「忠朝個人の武功」というよりも、「忠朝が属する島津軍全体の勝利」と位置づけるのが正確である。この戦いで当主を失った伊東氏は、島津氏への憎悪を一層募らせることになり、この事件は忠朝の代に至るまでの両家の根深い対立の原点の一つとなった 13 。

第二節:忠朝の武将としての初陣 ― 平田兼宗の乱

忠朝が豊州家の当主として、明確に軍の指揮を執った最初の大きな戦いは、家督相続から5年後の明応5年(1495年)に起きた平田兼宗の乱であった 1 。

平田兼宗は、島津宗家当主・忠昌の家老という重職にありながら反乱を起こした。この鎮圧を命じられた忠朝は、兼宗の居城である大隅国の岩弘城を攻略し、乱を平定に導いた 1 。この勝利により、忠朝は若き当主としての軍事的能力を内外に証明するとともに、宗家に対する忠誠心を示し、一族内での政治的地位を固めることに成功した。

第三節:永きにわたる国境紛争

当主となった後も、忠朝は生涯を通じて伊東氏との国境紛争の最前線に立ち続けた。これらの戦いは、文明17年のような大規模な決戦ばかりではなく、国境地帯の所領や城砦をめぐる、一進一退の消耗戦が主であったと推察される。

その中でも特筆すべきは、天文2年(1533年)の戦いである。この年、忠朝は日向の三俣院高城(現在の宮崎県都城市・三股町一帯)において伊東軍と交戦し、これに勝利を収めた記録が残っている 14 。こうした度重なる勝利によって、忠朝は伊東氏の侵攻を食い止め、豊州家の領地を守り抜いた。彼の武名は、日向国境に鳴り響き、伊東氏にとって最も手強い敵の一人として恐れられる存在となっていったのである。

第三章:島津宗家内訌と忠朝の選択 ― 生存を賭けた戦略

島津忠朝の真価は、単なる武勇に優れた将という点に留まらない。彼は、島津一族を二分する内乱の時代を生き抜いた、冷徹な計算眼を持つ政治家・戦略家でもあった。宗家の家督争いという未曾有の危機に際し、彼が下した選択は、豊州家の未来を左右する極めて重要なものであった。

第一節:薩州家対相州家 ― 島津氏を二分した大乱

16世紀前半、島津宗家は深刻な後継者問題に見舞われた。14代当主・島津勝久(初名は忠兼)は統率力を欠き、一族をまとめることができなかった。この権力の空白を突いて、分家の筆頭格であった薩州家の当主・島津実久が、勝久に代わって事実上の実権を掌握しようと動いた 15 。

これに対し、勝久は別の分家である伊作家出身の島津忠良(後の日新斎)とその子・貴久を後継者として迎え入れ、実久に対抗しようとした。忠良・貴久親子が属した相州家と、実久が率いる薩州家との対立は、やがて薩摩・大隅・日向の三国を巻き込む大乱へと発展していった 4 。

第二節:忠朝の決断 ― なぜ実久方を選んだのか

この島津氏を二分する内訌において、豊州家の島津忠朝は、一貫して薩州家の島津実久方に与して戦った 17 。この選択は、単に「どちらが正統か」という理念や、「どちらが勝ちそうか」という投機的な判断によるものではなかった。その根底には、自らの本拠地である南日向の勢力バランスを維持・拡大するという、極めて現実的な地政学的計算があった。

忠朝の決断を理解する上で最も重要な要素は、同じく南日向に勢力を持つ北郷氏との強固な同盟関係である。忠朝の正室は北郷氏当主・北郷忠相の姉であり、逆に忠相の正室は忠朝の妹であった 17 。この二重の姻戚関係に象徴されるように、両家は運命共同体ともいえる緊密な連携を保っていた。

当時、この北郷・豊州連合にとって最大の脅威となっていたのが、北原氏であった。そして、この北原氏は、内訌において相州家の忠良・貴久親子を支援していたのである 17 。もし忠朝が相州家につけば、それは長年の盟友である北郷氏を裏切り、敵対する北原氏と同じ陣営に入ることを意味する。これは戦略的にあり得ない選択であった。

したがって、忠朝が「敵の敵は味方」の論理に基づき、北原氏と敵対する薩州家の実久と手を組むことは、自らの勢力圏を守り、拡大するための最も合理的かつ必然的な戦略的判断だったのである。

|

陣営 |

中心勢力 |

主な与力・同盟勢力 |

|

薩州家陣営 |

島津実久 |

島津忠朝(豊州家) 、北郷忠相(北郷家)、肝付兼続、本田薫親 |

|

相州家陣営 |

島津忠良・貴久 |

伊集院忠朗、樺山善久、北原氏 |

|

その他 |

新納氏 |

当初は実久の誘いを拒否し、後に薩州家陣営の攻撃対象となる |

(表)島津宗家家督争いにおける主要勢力の相関図(天文年間初期)

第三節:志布志への進出 ― 同盟の果実

実久方への加担は、具体的な軍事行動となって結実する。当時、志布志(現在の鹿児島県志布志市)を領していた新納氏は、実久からの味方になるようとの誘いを拒否し、南九州で孤立していた 1 。忠朝にとって、これは長年の懸案であった志布志の地を手に入れる絶好の機会であった。

天文7年(1538年)、忠朝は北郷氏ら同盟軍と共に志布志へ侵攻。新納氏を攻め、その本拠である志布志城から追放することに成功した 1 。これは、宗家の内乱というマクロな政治状況を巧みに利用し、自らの領土拡大というミクロな目的を達成した、忠朝の老練な戦略家としての一面を如実に示す出来事であった。彼は、混迷の時代を生き抜くために、理念よりも実利を優先する冷徹なリアリストだったのである。

第四章:武人にして文化人 ― 京との交流と古今伝授

島津忠朝の人物像を特徴づけるのは、戦場での武勇や政略における冷徹さだけではない。彼は同時に、中央の高度な文化を深く敬愛し、自らもそれを体得しようと努めた一流の文化人でもあった。戦乱の世にあって、彼が追求した「教養」は、単なる個人的な趣味の域を超え、その支配を支える重要な柱の一つとなっていた。

第一節:連歌師・肖柏との出会い

忠朝は、父・忠廉がそうであったように、南九州の辺境に安住することなく、何度か京へ上る機会を持っていた 1 。当時の京都は、応仁の乱の傷跡が残るとはいえ、依然として日本の文化の中心地であった。忠朝は、この地で当代随一の文化人であり、連歌の大家であった肖柏(しょうはく)に師事する機会を得た 1 。

肖柏は、公家の名門である中院家の出身で、連歌の祖とされる宗祇の一番弟子であった 19 。その文化的権威は絶大であり、彼との交流は、地方の武将にとっては計り知れない価値を持つものであった 21 。忠朝は、肖柏を通じて、和歌や連歌といった雅な世界の神髄に触れていったのである。

第二節:「古今伝授」の獲得とその意味

忠朝の文化人としての活動の頂点を示すのが、肖柏から『古今和歌集』の秘伝である「古今伝授」を受けたという事実である 1 。

古今伝授とは、単に『古今和歌集』の歌の解釈を学ぶことではない。歌に込められた故事来歴や秘説、特定の歌の詠み方などを、師から選び抜かれた弟子へと口伝で相伝する、極めて権威のある文化的儀式であった 22 。これを相伝されることは、和歌の道の正統な継承者として認められたことを意味し、最高の文化的ステータスを獲得することに他ならなかった。

地方の一武将に過ぎない忠朝が、この古今伝授を受けたという事実は、極めて重要な意味を持つ。それは、彼にとって単なる教養の証ではなかった。それは「文化資本」であり、権力の一形態であった。戦乱の世において、武力というハードパワーは領主にとって不可欠な要素であるが、それだけでは人心の完全な掌握や長期的な支配体制の構築は難しい。忠朝は、古今伝授という文化的権威、すなわちソフトパワーを身につけることで、他の武将との差別化を図り、自らの支配の正統性を補強したのである。

南九州の辺境の領主が、京の最高文化の継承者であるという事実は、家臣や領民、さらには敵対勢力に対して、彼が単なる武力だけの粗野な支配者ではないことを示す、強力な政治的メッセージとなった。忠朝の上洛と古今伝授の獲得は、自らの権威を高め、在地での支配力を強化するための、極めて戦略的な文化投資であったと評価することができる。

第五章:晩年と豊州家のその後 ― 栄光と斜陽

島津忠朝の75年の生涯は、豊州島津家の栄光の時代そのものであった。しかし、彼が築き上げた権力と繁栄は、その死と共に急速に色褪せていく。彼の晩年からその後の豊州家の歩みを追うことは、戦国という時代における権力の非情さと、一個人の力量に依存する体制の脆弱性を浮き彫りにする。

第一節:志布志への栄転と最期

天文7年(1538年)、長年の目標であった志布志の地を手に入れた忠朝は、その本拠を飫肥から志布志へと移した 1 。そして、嫡男の忠広に、豊州家が長年守り抜いてきた最前線の城・飫肥を任せた 1 。これは、忠朝の武将としての経歴の頂点を示す出来事であった。

しかし、その栄光の時間は長くは続かなかった。志布志へ移ってからわずか2年後の天文9年(1540年)3月3日、島津忠朝は75年の生涯に幕を閉じた 1 。享年75という没年は、戦国時代の武将としては驚くべき長寿であり、彼が激動の時代を生き抜いた、稀代の老練な指導者であったことを物語っている。彼の墓は、旧領の飫肥にある安楽寺跡と、串間市の永徳寺に現存している 1 。

第二節:嫡男・忠広の治世と豊州家の苦難

偉大な父の後を継いで豊州家4代当主となった島津忠広であったが、彼は病弱であったと伝えられ、父のような強力な指導力を発揮することはできなかった 24 。忠朝という傑出した個人の不在は、そのまま豊州家の勢威の陰りとなって現れる。

忠朝が没したまさにその年、天文9年(1540年)、日向の伊東氏に与する勢力から援軍を要請された際、忠広の家臣である日置美作守が独断で出兵し、敗北を喫するという事件が起きている 24 。これは、当主の統率力が低下していたことを示唆する。さらに天文10年(1541年)には、父の代からの路線を引き継ぎ、相州家方の樺山善久を攻撃するも、伊集院忠朗によって撃退されている 24 。忠朝の死を境に、豊州家は守勢に立たされることが多くなっていった。

第三節:宗家への服属と飫肥の喪失

豊州家が苦境に陥る一方で、忠朝が生涯を通じて対立した相州家の島津貴久は、薩州家との争いに勝利し、島津宗家としての地位を盤石なものにしていった。この圧倒的な力の差を前に、忠広は父の路線を転換せざるを得なくなる。

天文14年(1545年)、忠広はかつての盟友であった北郷忠相と共に貴久のもとへ赴き、貴久を薩摩守護として認め、その指示に従うことを申し出た 24 。これは、父・忠朝が敵対した相手への事実上の降伏であり、豊州家の独立した戦略的地位の終焉を意味した。

その後も豊州家の苦難は続く。宿敵・伊東義祐の猛攻は激しさを増し、忠広の後を継いだ5代当主・島津忠親(北郷忠相からの養子)の代には、ついに豊州家が半世紀以上にわたって死守してきた本拠地・飫肥城を伊東氏に奪われてしまうのである 6 。忠朝が一代で築き上げた栄光は、彼の死後、わずか十数年で失われることとなった。この事実は、彼が築いた権力が、後継者の力量や健康状態といった、極めて個人的な要素に大きく依存する脆弱なものであったことを示している。制度や組織ではなく、一個人のカリスマと能力に支えられた権力の限界が、ここにはっきりと見て取れる。

結論:島津忠朝の歴史的評価 ― 境界に刻んだ足跡

島津忠朝の生涯を俯瞰するとき、我々は彼が単なる一地方の武将ではなく、戦国期南九州の複雑な政治力学と時代の要請を体現する、多面的な人物であったことを理解する。彼の75年の人生は、豊州島津家の最盛期そのものであり、その足跡は南九州の歴史に深く刻まれている。

武将としての忠朝は、日向国境という地政学的な最前線において、宿敵・伊東氏との長年にわたる紛争を戦い抜き、一族の「防波堤」としての役割を全うした。彼の武威があったからこそ、豊州家は半世紀以上にわたり飫肥の地を保持し続けることができたのである。

戦略家としての忠朝は、島津宗家の内訌という大乱を、自家の勢力拡大のための好機と捉えた。北郷氏との強固な同盟関係を基軸に、冷徹な現実主義に徹して薩州家・島津実久に与し、敵対勢力を巧みに排除して志布志の地を獲得した。その政略眼は、戦国の領主として第一級のものであった。

そして文化人としての忠朝は、武力だけが全てではないことを知っていた。彼は京に上り、当代一流の文化人・肖柏から古今伝授という最高の教養を身につけた。これは、自らの支配に文化的権威という「もう一つの力」を付与し、武力だけではない支配の正統性を追求する、高度な統治思想の表れであった。

島津忠朝は、まさに「境界」に生まれ、生涯を「境界」で戦い、そして自らの才覚でその「境界」を押し広げた人物であった。彼の死後、豊州家が急速に衰退した事実は、戦国という時代における権力の非情さと、傑出した個人の力量に過度に依存する体制の限界をも同時に示している。しかし、そのことは彼の功績を何ら減じるものではない。知勇兼備の領主として、激動の時代を駆け抜けた島津忠朝は、戦国期南九州を代表する卓越した人物の一人として、歴史にその名を記憶されるべきである。

引用文献

- 島津忠朝 (豊州家) - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B3%B6%E6%B4%A5%E5%BF%A0%E6%9C%9D_(%E8%B1%8A%E5%B7%9E%E5%AE%B6)

- 薩摩紀行_島津氏略系図 - Samurai World - FC2 https://samuraiworld.web.fc2.com/satsuma_shimadzu_familyroute.htm

- 近世における島津氏の分家、江戸時代の「〇〇島津家」いろいろ https://rekishikomugae.net/entry/2024/06/01/191739

- 島津氏の薩州家のこと【前編】 分家から本流になりかけるが…… - ムカシノコト https://rekishikomugae.net/entry/2023/08/23/174654

- 中世における島津氏の分家について、まとめてみた https://rekishikomugae.net/entry/2021/08/06/172958

- 豊州家 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B1%8A%E5%B7%9E%E5%AE%B6

- 島津忠廉 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B3%B6%E6%B4%A5%E5%BF%A0%E5%BB%89

- 飫肥城 https://ss-yawa.sakura.ne.jp/menew/zenkoku/shiseki/kyushu/obi.j/obi.j.html

- 伊東祐国 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BC%8A%E6%9D%B1%E7%A5%90%E5%9B%BD

- 日向伊東氏の栄華と没落、島津氏と抗争を続けて240年余 - ムカシノコト https://rekishikomugae.net/entry/2022/07/18/181646

- F049 伊東祐堯 - 系図コネクション https://www.his-trip.info/keizu/F049.html

- 【理文先生のお城がっこう】歴史編 第36回 九州の城2(伊東氏と都於郡(とのこおり)城) - 城びと https://shirobito.jp/article/1310

- 「飫肥の合戦」の衝撃と日本史のゆらぎ - 伊東家の歴史館 http://www.ito-ke.server-shared.com/obitatakai.htm

- 中世日向年表 - FC2 https://kazunarid.web.fc2.com/Novel/chusei.htm

- 「島津実久」分家出身の野心家。宗家の家督を狙い、忠良父子と激闘! | 戦国ヒストリー https://sengoku-his.com/103

- 紫原の戦いで実久党を破る - 尚古集成館 https://www.shuseikan.jp/timeline/murasakibaru-no-tatakai/

- 戦国時代の南九州、激動の16世紀(3)島津忠良の逆襲 ... https://rekishikomugae.net/entry/2021/10/25/165458

- 志布志のお殿 様 https://www.city.shibushi.lg.jp/uploaded/attachment/4479.pdf

- 肖柏(牡丹花肖柏) 千人万首 - asahi-net.or.jp https://www.asahi-net.or.jp/~sg2h-ymst/yamatouta/sennin/syouhaku.html

- 肖柏(ショウハク)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E8%82%96%E6%9F%8F-79714

- 肖柏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%82%96%E6%9F%8F

- 古今伝授書 こきんでんじゅしょ - ColBase https://colbase.nich.go.jp/collection_items/tnm/B-2494?locale=ja

- 古今伝授書 - 文化遺産オンライン https://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/559472

- 島津忠広 (豊州家)とは - わかりやすく解説 Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E5%B3%B6%E6%B4%A5%E5%BF%A0%E5%BA%83+%28%E8%B1%8A%E5%B7%9E%E5%AE%B6%29