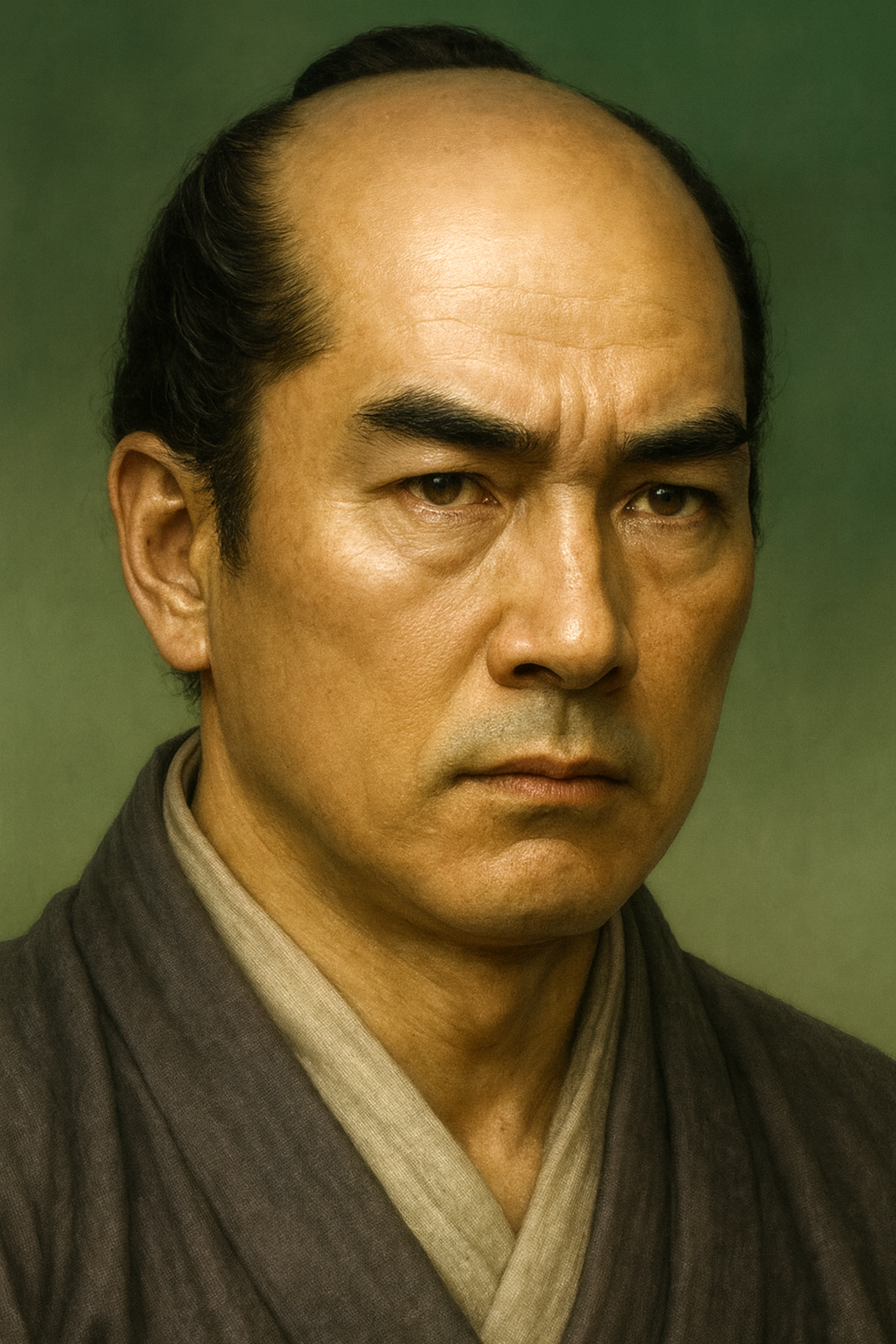

川端道喜

川端道喜は戦国期の京の餅屋。朝廷に献上し信頼を得、信長・秀吉・利休と交流。両陣営に粽を献上し乱世を生き抜き、500年続く老舗の礎を築いた。

川端道喜 ― 戦国乱世を生き抜き、不朽の暖簾を築いた京商人の生涯と戦略

序章:戦国乱世の京に立つ一人の商人

応仁・文明の乱(1467-1477年)の戦火が京都の街を焼き尽くしてから数十年、都は依然として混沌の只中にあった。室町幕府の権威は地に墜ち、その庇護を失った朝廷は経済的に極度の困窮に喘いでいた。しかし、この破壊と権威の真空は、同時に新たな秩序と活力の萌芽を促した。旧来の支配構造が崩壊する中で、豊かな経済力を背景に「町衆(ちょうしゅう)」と呼ばれる商工業者層が台頭し、彼らは「町組(ちょうぐみ)」といった自治組織を結成して自らの町を防衛し、独自の文化を育み始めていた 1 。

本報告書が光を当てる初代・川端道喜は、まさにこの混沌と機会が渦巻く時代に生きた人物である。彼は単なる一介の餅屋の主人ではなかった。時代の大きな転換点を的確に見据え、権威の空白地帯に新たな奉仕の形を創造し、それを揺るぎない信用の礎へと昇華させた稀代の戦略家であった。彼の生涯を追うことは、激動の時代において一個の商人がいかにして不朽のブランドと永続する家業を築き上げたか、その普遍的な知恵を解き明かすことに他ならない。

第一章:渡辺から道喜へ ― 創業と家名の確立

1.1. 武士から商人へ ― 創業の背景

川端道喜の歴史は、室町時代後期の文亀・永正年間(1501-1521年)に遡る 4 。その礎を築いたのは、京の南、鳥羽の地出身の武士であった渡辺進(わたなべ すすむ)という人物であった 4 。戦乱が常態化し、武士という身分のあり方が大きく揺らいでいた時代、彼は武家の道を捨て、餅屋として生きることを決断する。この一見、異色とも思える転身こそが、五百年にわたる老舗の物語の始まりであった。

1.2. 家名の継承と「道喜」の誕生

事業の継承と発展を担ったのは、渡辺進の娘婿となった中村五郎左衛門(なかむら ごろうざえもん)である 4 。彼は家業を継ぐにあたり、創業者である義父の姓を継いで渡辺彌七郎(わたなべ やしちろう)と名乗った 6 。これは、事業の正統な後継者であることを内外に示し、顧客や取引先からの信頼を維持するための、商業上の重要な手続きであったと言える。

さらに彼は後年、剃髪入道し、在家のまま仏道修行に励む者を示す居士(こじ)名を名乗る。これが「道喜(どうき)」であり、初代・川端道喜の誕生であった 6 。この改名は、単なる商人から、文化的な深みと教養を兼ね備えた存在へと自己の社会的地位を高める意図があったと考えられる。当時の京都では、茶の湯などが勃興し、文化人としての素養は重要な社会的ステータスであった。

そして永正9年(1512年)頃、店を御所のほど近く、当時流れていた藍染川のほとり、すなわち「川端」へと移転させる 4 。この地名を屋号として「川端道喜」と称するようになった。この一連の改名と移転は、単なる偶然の産物ではない。それは、事業の正統性を示し、文化人としてのアイデンティティを確立し、そして「御所御用達」というブランドイメージを地理的に裏付けるという、極めて計算されたブランディング戦略であった。

第二章:「御朝物」と朝廷 ― 危機における忠誠と戦略

2.1. 「御朝物」献上の始まり

初代道喜が生きた時代、京都の政治的中心であった室町幕府の財政は破綻状態にあり、その影響は朝廷にも深刻な影を落としていた。特に後柏原天皇(在位1500-1526年)の治世には、朝廷の困窮は極みに達し、天皇の日々の食事である「供御(くご)」にさえ事欠くという、前代未聞の事態に陥っていた 6 。

この皇室の窮状を深く憂慮した渡辺進と初代道喜親子は、歳事や祝事の際の正式な注文とは別に、毎朝欠かさず餅を宮中へ献上することを始めた 4 。この餅は「御朝物(おあさのもの)」と呼ばれ、塩味の餡をおはぎのように丸めたものであったと伝えられる 6 。その献上方法は極めて丁重で、朱塗りの器に納められた餅は、さらに大きな朱塗りの器に入れられ、唐櫃(からびつ)に収められた。その唐櫃は青竹を通して二人で担がれ、御所の庭まで運ばれたという 10 。

この行為は、短期的な利益を度外視したものであり、一見すると単なる慈善活動に映る。しかし、その本質は、経済的価値(餅)を、金銭では計れない「象徴的価値(プレステージ)」へと転換させる、高度な戦略であった。財政的に破綻していても、朝廷は日本における最高の文化的・象徴的権威の源泉であり続けた。道喜は、その権威の源泉に対し、無形の奉仕という形で投資を行ったのである。

2.2. 「朝餉の儀」への昇華と「道喜門」

毎朝続けられた「御朝物」の献上は、やがて宮中における慣習として定着し、ついには「朝餉(がれい)の儀」と呼ばれる正式な儀式の一部として形式化された 4 。この儀式は、特定の天皇の治世に留まらず、代々の道喜によって受け継がれ、明治天皇が東京へ移る明治2年(1869年)までの約350年間、一日も欠かさず続けられたという驚くべき記録を持つ 4 。

この比類なき忠誠に対し、朝廷は特別な計らいをもって応えた。川端道喜が「御朝物」を献上するために御所へ出入りする専用の門が、南面の正門である建礼門の東脇に設けられたのである 12 。この門は、今もなお「道喜門」という通称で京都御所にその姿を留めている 8 。

「道喜門」の存在は、川端道喜が宮中と結んだ特別な関係性を物理的に可視化したものであった。それは、他のいかなる商人とも一線を画す、道喜だけの特権の証であり、彼の社会的信用を絶大なものにした。後に織田信長や豊臣秀吉といった新たな天下人と対峙する際、この「天皇の日常に不可欠な存在」という事実は、金銭では決して買うことのできない強力な信用保証となったのである。

第三章:京餅座と町衆 ― 商人としての権力基盤

3.1. 「京餅座」の権利取得

川端道喜の成功は、朝廷への奉仕という「垂直的」な権威との結びつきだけで成り立っていたわけではない。彼は商人として、同業者間の「水平的」な権力基盤も着実に固めていた。室町時代、商工業者たちは「座」と呼ばれる同業者組合を組織し、寺社や公家といった「本所」に金銭や奉仕を提供する見返りとして、営業の独占権や税の免除といった特権を得ていた 16 。

初代道喜は、この座のシステムを利用し、洛外の餅屋を支配する「京餅座」の権利を取得した 19 。これにより、彼は京都の餅業界における競争を有利に進め、安定した収益を確保する経済的基盤を確立した。

3.2. 「六町」の有力者としての役割

応仁の乱以降の京都では、幕府の警察権が及ばなくなり、町衆が自らの手で町の自治と自衛を行うようになっていた。特に御所周辺の町々は「六町」と呼ばれる連合体を形成し、禁裏(皇居)の警護や堀の普請などを担う、朝廷にとって不可欠な存在となっていた 5 。

初代道喜は、この「六町」を構成する有力な町衆の一人として、地域社会においても指導的な役割を果たしていく。当時の公家・山科言継(やましな ときつぐ)とその子・言経(ときつね)が記した日記『言継卿記』および『言経卿記』には、「餅屋渡辺」として道喜親子が頻繁に登場し、公家社会とも密接な交流があったことが記録されている 5 。こうした活動を通じて、彼は正親町天皇(在位1557-1586年)の上臈局(じょうろうのつぼね)の被官人となり、元亀3年(1572年)には、土地税である地子役や様々な臨時課税である諸役を免除されるという、極めて有利な特権を朝廷から直接認められるに至った 5 。

3.3. 禁裏築地修理と特権の確立

道喜の町衆としての活動の頂点を示すのが、天正5年(1577年)に行われた禁裏築地(ついじ、土塀)の修理事業である。彼は息子の又七と共にこの大規模な公共事業の作事奉行、すなわち総監督を務め、見事にやり遂げた 5 。

この功績は、当時、織田信長の命により京都の統治を任されていた京都所司代・村井貞勝(むらい さだかつ)の目に留まる。貞勝は道喜の働きを高く評価し、信長政権の名において、改めて彼の諸役免除の特権を公式に承認する奉書を発行した 5 。この特権は、本能寺の変後、天下人となった豊臣秀吉の政権下においても、京都所司代の前田玄以によって追認されており、特定の権力者一代限りのものではない、恒久的な権利として確立された 5 。

道喜は、「座」という経済的独占権と、「町組」という地域的自治権を両輪とし、それらを朝廷への奉仕という大義名分と結びつけた。そして、その公的奉仕の実績をテコに、新たな武家政権から永続的な経済的利益を引き出すことに成功したのである。彼は朝廷、町衆、そして織豊政権という三者の間に立ち、それぞれの利害を調整する結節点として機能することで、乱世における自らの不可欠性を証明してみせた。

第四章:天下人との交わり ― 乱世を渡る智恵

4.1. 織田信長との関係

革新的な政策を次々と打ち出した織田信長もまた、川端道喜の存在を認識していた。信長が上洛して間もない頃、すでに都で名高かった道喜の「御所ちまき」を欲し、わざわざ御所に買いに走らせたという逸話が残っている 5 。また、前述の通り、禁裏築地の修理における道喜の功績は、信長の代理人である村井貞勝によって公に認められ、特権の保証へと繋がった 5 。これは、信長が進めていた朝廷の権威を尊重し利用する政策と、道喜の朝廷への奉仕活動が見事に合致した結果であった。

4.2. 豊臣秀吉・明智光秀と山崎の戦い

道喜の商人としてのしたたかさが最も顕著に表れるのが、本能寺の変後の逸話である。天正10年(1582年)、日本の運命を決する山崎の戦いに際し、道喜は驚くべき行動に出る。川端家に伝わる古文書『家の鏡』によれば、彼は羽柴秀吉と明智光秀の 両陣営 に粽(ちまき)を献上したという 5 。

これは、どちらが勝者となっても「川端道喜は味方であった」という事実を作るための、徹底したリスクヘッジであった。彼の忠誠の対象は特定の武将ではなく、「御用を承る」という事業そのものであり、政治的混乱期を生き抜くための見事な中立戦略であった。結果として、勝利した秀吉とはその後も良好な関係を保ち、茶会に招かれるなどの交流が続いた 5 。

一方、敗者となった光秀に関しては、興味深い逸話が後世に伝わっている。陣中で道喜の粽を差し出された光秀が、焦りからか笹の葉ごと食べてしまい、それを見た人々が「大将の器ではない」と彼の敗北を確信した、というものである 10 。しかし、川端家ではこの話を否定し、教養人であった光秀が懐紙の代わりに笹の葉で口元を覆いながら品良く食した姿が、結果論から悪意をもって解釈されたものだと伝えている 5 。この逸話自体が、道喜の粽が歴史の転換点における重要な小道具として語られるほど、象徴的な存在であったことを物語っている。

4.3. 千利休と茶の湯の世界

初代道喜は、武力や政治の世界だけでなく、当代随一の文化人たちの世界にも深く分け入っていた。特に茶の湯の大成者である千利休とは、極めて親密な関係を築いていたことが知られている。利休が主催した茶会を記録した『利休百会記』には、道喜がしばしば客として招かれていたことが記されている 5 。その関係は単なる茶会の客に留まらず、道喜が利休秘蔵の名物茶壺「橋立の茶壷」を借り受けたことがあるという記録から、二人の間に深い信頼関係があったことがうかがえる 5 。

茶室は、身分を超えて情報交換や人脈形成が行われる、当時の最先端のサロンであった。道喜は、利休や古田織部といった茶人たちとの交流を通じて、政治・経済の機微に触れると同時に、自らの文化資本を高め、商人としての格を一段と引き上げた。この文化人ネットワークこそが、秀吉をはじめとする権力者たちとの関係を円滑にする上で、重要な役割を果たしたことは想像に難くない。

以下の表は、初代道喜を取り巻く複雑かつ多岐にわたる人的ネットワークをまとめたものである。彼がいかに多様な社会階層と関係を結び、その中心で巧みに立ち回っていたかがわかる。

表1:初代川端道喜と主要人物・組織との関係性

|

人物・組織 |

関係性の概要 |

典拠・逸話 |

|

皇室(朝廷) |

350年にわたる「御朝物」の献上。禁裏修理の作事奉行。 |

『川端家文書』、京都御所「道喜門」の存在 5 |

|

織田信長 |

禁裏修理の功績を認められ、諸役免除の特権を承認される。 |

村井貞勝の奉書、『家の鏡』に伝わる逸話 5 |

|

豊臣秀吉 |

諸役免除の特権を追認される。山崎の戦いにて粽を献上。茶会に招かれる。 |

前田玄以の朱印状、『家の鏡』、『利休百会記』 5 |

|

明智光秀 |

山崎の戦いにて粽を献上。「笹ごと食べた」逸話が残る。 |

『家の鏡』、『閑際筆記』、川端家の伝承 5 |

|

千利休 |

茶会に頻繁に招かれ、秘蔵の茶道具を借り受けるほどの深い親交。 |

『利休百会記』、古田織部からの書状 5 |

|

六町(町衆) |

禁裏周辺の自治組織の有力者として、禁裏の警護や普請役を担う。 |

禁裏修理の作事奉行としての記録、『言継卿記』 5 |

第五章:道喜の菓子と哲学 ― 「声なくして人を呼ぶ」

5.1. 伝統を象徴する菓子

川端道喜の名は、その歴史的役割だけでなく、彼らが生み出す唯一無二の菓子によっても知られている。

- 道喜粽(どうきちまき): 川端道喜の看板商品であり、その代名詞とも言える菓子。一般的なうるち米やもち米で作る粽とは一線を画し、上質な吉野本葛と上白糖を練り上げて作る「水仙粽」と、そこにこし餡を加えた「羊羹粽」の二種類がある 6 。笹の葉の香りと、葛ならではの滑らかで涼やかな口当たりは、他に類を見ない逸品として珍重されている。

- 菱葩餅(ひしはなびらもち): 宮中で正月の祝いに用いられた「菱葩(ひしはなびら)」という飾り餅がその原型である 5 。もともとは餅の上に菱餅と押鮎(おしあゆ)などを乗せたものであったが、これが後に簡略化され、ゴボウと白味噌餡を餅や求肥で包んだ菓子となった。この宮中由来の菓子は、後に裏千家などの茶道の初釜で使われる「花びら餅」の元祖とされ、新年の茶席に欠かせない菓子として定着した 7 。

5.2. 九代道喜による「起請文」の成文化

初代道喜が築いた精神は、菓子作りを通じて代々受け継がれていったが、江戸時代中期、九代目の道喜は、その祖先伝来の家訓を「川端道喜の起請文(きしょうもん)」として成文化した 5 。これは、川端家の事業哲学を後世に明確に伝えるための、重要な試みであった。その内容は、二つの簡潔な条文からなる。

一、正直なるべきは無論の事 表には稼業大切に 内心には欲張らず品物吟味して乱造せざる事

一、声なくして人を呼ぶという意、味ふこと

この起請文は、単なる道徳的な戒めではない。それは、初代道喜が実践し、成功の礎とした中核的戦略そのものを言語化したものである。「声なくして人を呼ぶ」という一節は、派手な宣伝広告に頼るのではなく、ひたすらに品質を磨き、誠実な仕事を続けることで、自ずと人々からの信頼と評価を得るという姿勢を示している 23 。これはまさに、初代が「御朝物」の献上という日々の行動と最高の品質によって、朝廷という最高の顧客の信頼を勝ち取り、結果として天下の権力者たちを「呼ぶ」に至った成功体験の要諦である。

また、「乱造せざる事」という戒めは、単なる品質管理を超え、希少性を保つことによるブランド価値の維持という、高度な商業的判断を含んでいる。この起請文は、今日に至るまで川端道喜のモットーとして、製品の包み紙にも印刷され、その精神を現代に伝えている 5 。

終章:後世への遺産 ― 川端道喜が残したもの

初代・川端道喜は、天正20年(1592年)にその波乱に満ちた生涯を閉じた。その死を悼み、時の後陽成天皇から「南無阿弥陀仏」の六字名号が宸筆(しんぴつ、天皇直筆の書)をもって贈られたという事実は、彼がいかに宮中から深く敬愛され、信頼されていたかを何よりも雄弁に物語っている 5 。

彼の生涯を振り返るとき、我々はそこに単なる餅屋の主人の姿を見るのではない。彼は、財政的に困窮する朝廷の精神的支柱であり、地域社会をまとめるリーダーであり、当代一流の文化人ネットワークに連なる教養人であり、そして何よりも、時代の変化を読み解き、危機を機会へと転換させた、したたかな戦略家であった。

川端道喜が後世に残したものは、粽や菱葩餅といった銘菓や、由緒ある家名だけではない。彼の最大の遺産は、権威が流動化し、旧来の価値観が崩壊する激動の時代において、新たな価値と秩序をいかにして創造するかという、普遍的な方法論そのものである。彼は、最も永続的な文化的権威(朝廷)に自らを結びつけ、それを基盤として新たな実力者たちとの関係を構築した。変化の波に翻弄されるのではなく、その波を巧みに乗りこなし、自らが社会における新たな座標軸の一つとなったのである。

その事業と「声なくして人を呼ぶ」という哲学は、一子相伝で固く守られ、十六代、十七代と、五百年の時を超えて現代にまで脈々と受け継がれている 14 。初代・川端道喜の物語は、混沌の中から永続的な価値を築き上げるための、時代を超えた手本として、今なお我々に多くの示唆を与え続けている。

引用文献

- 都市史16 町組 - 京都市 https://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/rekishi/fm/nenpyou/htmlsheet/toshi16.html

- 信長や秀吉を支えた「会合衆」とは?|町組や年行事など、商人の ... https://serai.jp/hobby/1139026

- 戦国時代の京都について~その⑥ 町組はどのような組織で、どう機能していたのか? https://negorosenki.hatenablog.com/entry/2023/05/02/083719

- 350年もの間、天皇に「朝ご飯」を届け続けた京都の餅屋・川端道喜 - Japaaan https://mag.japaaan.com/archives/89573

- 川端道喜 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B7%9D%E7%AB%AF%E9%81%93%E5%96%9C

- 川端道喜 | 京名物 百味會 http://www.kyomeibutuhyakumikai.jp/shop/chimakikawabata.html

- 悠久の500年!歴史上のあの人も戴いた?由来記に見る京都『御粽司 川端道喜』 https://rivamare.amebaownd.com/posts/8351593/

- 川端道喜 https://www1.doshisha.ac.jp/~prj-0604/pc/kawabata.html

- 【京都ぶらり】粽でおなじみの老舗和菓子ゆかりスポット!京都 ... https://kyotopi.jp/articles/pGsYv

- 川端道喜 | 京都にある創業500年以上の菓子店の歴史 - 美味求真 https://www.bimikyushin.com/chapter_1/01_ref/kawabatadoki.html

- 御ちまき司 川端道喜 - 京都観光 https://ja.kyoto.travel/tourism/single02.php?category_id=5&tourism_id=2469

- 東山見聞録 http://www.kenbun.info/backnumber/15spring/special03/index.htm

- 京都の老舗を巡る旅(2008年4月) https://ameblo.jp/tetsudotabi/entry-12744798501.html

- 京都で約500年にわたり伝えられた特別なちまき - 家庭画報 https://www.kateigaho.com/article/detail/20085

- 京都御苑…蛤御門と清水谷家の椋、そして、道喜門 https://kyoto-secret-spots.com/2020/08/29/post-10009/

- 『座』と室町時代の商工業 ~大山崎油座 - 中学校の社会科の授業づくり https://social-studies33.com/%E6%AD%B4%E5%8F%B2/%E3%80%8E%E5%BA%A7%E3%80%8F%E3%81%A8%E5%AE%A4%E7%94%BA%E6%99%82%E4%BB%A3%E3%81%AE%E5%95%86%E5%B7%A5%E6%A5%AD/

- 中学社会 定期テスト対策座と株仲間の違い【中世(鎌倉時代~室町時代)】 - ベネッセ教育情報 https://benesse.jp/kyouiku/teikitest/chu/social/social/c00717.html

- 中学社会 定期テスト対策室町時代の自治組織 惣と座の違いとは? - ベネッセ教育情報 https://benesse.jp/kyouiku/teikitest/chu/social/social/c00724.html

- 川端道喜(カワバタドウキ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%B7%9D%E7%AB%AF%E9%81%93%E5%96%9C-15938

- 戦国時代の京都について~その⑤ 京の自治組織・町組 vs 三好の足軽 - 根来戦記の世界 https://negorosenki.hatenablog.com/entry/2023/04/28/111533

- 孤高のあんこ 「川端道喜」食べる https://syukan-anko.hatenablog.jp/entry/2022/11/03/071437

- 究極の手土産? 和菓子屋「川端道喜」 (下鴨・宝ヶ池・平安神宮) - フォートラベル https://4travel.jp/travelogue/10462597

- 和菓子の京都 / 川端 道喜【著】 - 紀伊國屋書店ウェブストア ... https://www.kinokuniya.co.jp/f/dsg-01-9784004301196

- 京都創生推進フォーラム https://www.kyoto-sousei.jp/seminar/261206.html