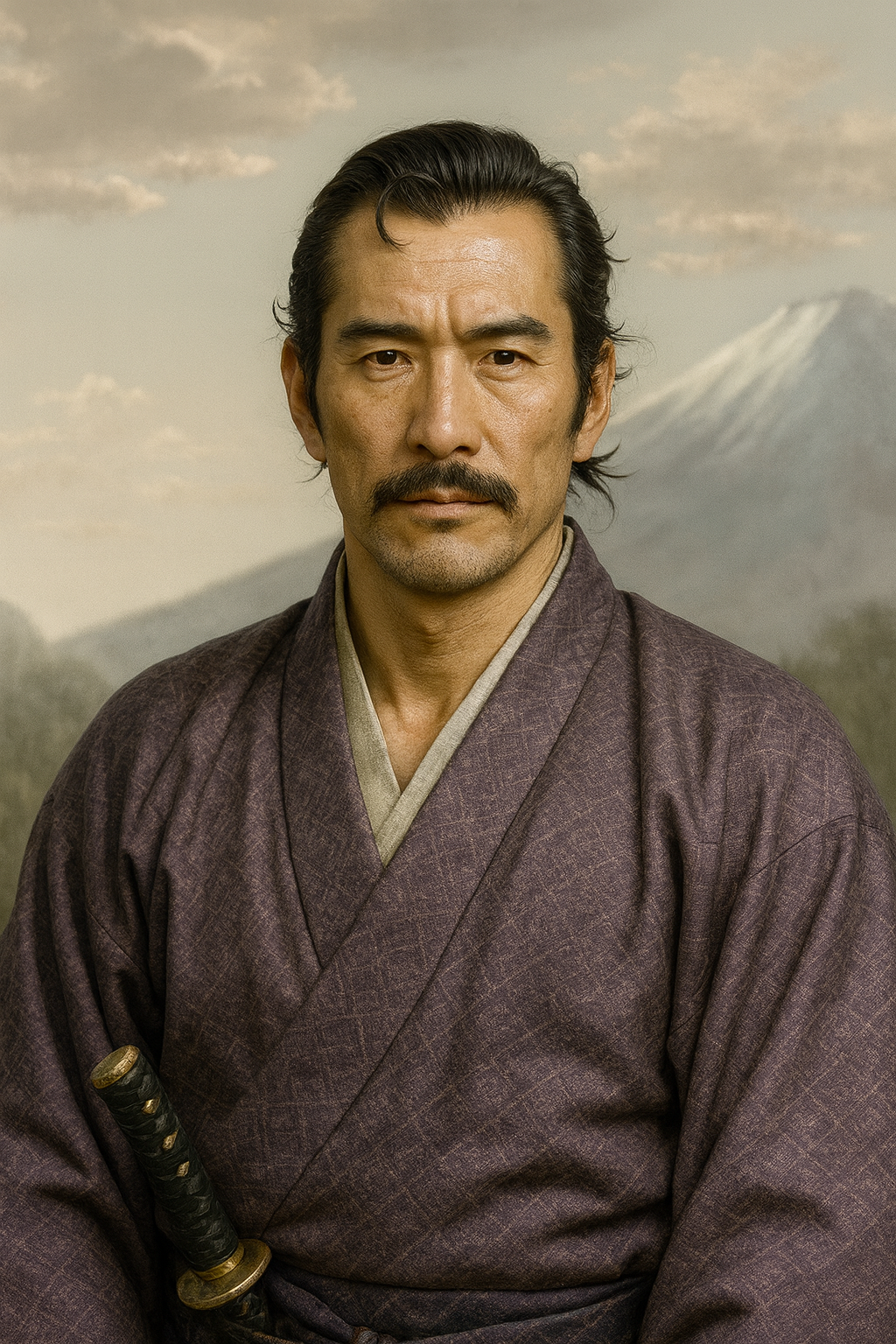

師岡一羽

師岡一羽は戦国時代の剣豪で、一羽流を創始。主家滅亡後は不遇の晩年を送るが、弟子たちの忠義と裏切りのドラマ「常盤橋の決闘」により伝説化。その剣は天然理心流に影響を与えたとされる。

剣豪・師岡一羽の生涯と一羽流の興亡 ― 歴史と伝説の狭間で

序章:剣豪・師岡一羽の実像を追う

戦国乱世が終焉を迎え、新たな時代が胎動する天正年間。塚原卜伝や上泉信綱、柳生石舟斎といった「剣聖」たちの名が天下に轟く中、常陸国(現在の茨城県)の片隅に、その生涯を駆け抜けた一人の剣豪がいた。その名を師岡一羽(もろおか いっぱ)という。彼の名は、剣豪譚において高名な弟子たちの師として、あるいは主家の滅亡と共に不遇の晩年を送った悲劇の人物として、断片的に語られることが多い 1 。しかし、その実像は数多の伝説と錯綜する史料の向こうに霞み、一筋縄では捉えがたい謎に満ちている。

師岡一羽に関する記録は、その根幹をなす生没年や師弟関係においてさえ、複数の説が並立し、相互に矛盾をきたしているのが現状である 2 。これは、彼の生涯が中央の歴史記録から外れた一地方武士のものであったこと、そして彼の死後、その劇的な物語が弟子たちの行動や後世の講談、小説などによって脚色され、伝説として昇華されていった過程を物語っている 4 。

本報告書は、これらの断片的な史料と後世に形成された伝承を丹念に紐解き、比較検討することを通じて、師岡一羽という一人の剣豪の実像に可能な限り迫ることを目的とする。彼の生きた時代の政治的・社会的文脈の中にその生涯を位置づけ、彼の剣と思想、そして後世に与えた影響を包括的に解明することで、歴史と伝説の狭間に立つこの謎多き剣豪の姿を浮き彫りにしたい。

第一章:出自と修行時代 ― 一羽流誕生の土壌

師岡一羽という剣豪の輪郭を捉えるにあたり、まずその出自と、彼がいかなる剣術の系譜に連なる人物であったかを検証する必要がある。しかし、その経歴は複数の説が入り乱れ、確固たる定説を見ることは難しい。

第一節:師岡一羽の素性 ― 諸説の検討

師岡一羽の個人情報については、複数の史料が異なる情報を伝えている。本名は師岡常成(もろおか つねなり)とする説 3 と、景久(かげひさ)とする説 2 があり、通称は平五郎であったとされる 2 。彼を象徴する「一羽」という号もまた、「一巴」「一端」「一波」といった多様な表記で記されており、これらが単なる当て字なのか、あるいは彼の思想や剣技の変遷を示すものなのかは定かではない 2 。

その生没年に関しても、情報は錯綜している。最も広く知られているのは、天文二年(1533年)に生まれ、文禄二年(1593年)9月8日に没したという説である 2 。しかし、これより「100年ほど遡る」という、彼の活動時期を室町時代中期まで引き上げる異説も存在し、一羽が実在した時代そのものに議論の余地を残している 2 。さらに、著名な剣豪たちの略歴をまとめた史料の中には、天文十九年(1550年)生まれ、天正十五年(1587年)に真壁闇夜軒道無によって暗殺され、38歳で没したとする記述も見られるが、これは他の剣豪伝との混同や、後世の創作物が混入した可能性も考慮すべきであろう 9 。

出自については、常陸国信太庄(しだのしょう、現在の茨城県稲敷市)の出身とされる点が共通している 2 。父は、この地を本拠とする江戸崎城の守将であった師岡筑前守常長(もろおか ちくぜんのかみ つねなが)と記録されている 3 。さらに、師岡家は美濃国(現在の岐阜県)の名門守護大名・土岐氏の一族に連なる家系であったとされ、一羽が単なる一介の武芸者ではなく、由緒ある武家の血を引く人物であったことが示唆されている 2 。

第二節:剣の源流 ― 師は塚原卜伝か、飯篠家直か

師岡一羽の剣技の源流、すなわち彼が誰に師事したかという問題は、彼の剣術の性格を理解する上で極めて重要である。この点についても、二つの有力な説が存在する。

一つは、利用者様の事前情報にもある通り、「新当流」を大成させた剣聖・塚原卜伝の門下であったとする説である 3 。卜伝は鹿島(鹿島神宮)に由来する剣技を修め、全国を武者修行してその名を轟かせた当代随一の剣豪であり、この説は一羽の剣名を権威づけるものと言える。

しかし、より多くの史料が支持しているのは、卜伝の師筋にあたる香取神道流(天真正伝香取神道流)の創始者、飯篠長威斎家直の門下であったとする説である 2 。飯篠家直は室町時代中期に神道流を創始した伝説的な人物であり、この説は一羽の剣が関東武芸の源流に直接繋がることを示している。

これら二つの説は、一見すると矛盾しているように思われる。しかし、戦国期における武術流派の継承関係を考慮すると、両説は必ずしも排他的なものではない。塚原卜伝自身が飯篠家直の神道流を学び、その教えを基盤として自らの「新当流」を大成させた人物である 11 。つまり、「卜伝門下」という説も「飯篠門下」という説も、師岡一羽が鹿島・香取の地に根差した神道系の剣術体系、すなわち兵法三大源流の一つに数えられるこの大潮流の中から現れた剣士であることを示している点で共通している。

彼が直接卜伝に学んだのか、あるいは卜伝の兄弟子や同門の士、もしくは飯篠門下の別の高弟に手解きを受けたのか、その具体的な師弟関係はもはや判然としない。しかし、確かなことは、彼が特定の師の一つの教えに固執するのではなく、当時の関東武芸の中心地であった鹿島・香取の武術を広く、深く吸収し、それを自らの実戦経験と融合させることで、独自の「一羽流」を創始するに至ったという事実である。この師弟関係の情報の揺れは、むしろ彼の探求心と創造性の証左と見るべきであろう。

表1:師岡一羽の経歴に関する諸説の比較

|

項目 |

説A |

説B |

説C |

|

生没年 |

天文2年(1533年) - 文禄2年(1593年) 2 |

説Aより約100年遡る 2 |

天文19年(1550年) - 天正15年(1587年) 9 |

|

本名 |

師岡 常成(もろおか つねなり) 3 |

師岡 景久(もろおか かげひさ) 2 |

- |

|

師 |

飯篠長威斎家直(香取神道流) 2 |

塚原卜伝(新当流) 3 |

- |

|

出自 |

常陸国信太庄、父は師岡筑前守常長 2 |

美濃土岐氏の一族 2 |

- |

第二章:江戸崎土岐氏の家臣として ― 乱世における武人

師岡一羽の生涯は、彼が仕えた主家・江戸崎土岐氏の運命と分かちがたく結びついている。彼の武人としてのキャリアは、主家の興亡という時代の大きなうねりの中で形成され、そして翻弄された。

第一節:主家・江戸崎土岐氏の興亡

師岡一羽が家臣として仕えた江戸崎土岐氏は、美濃源氏の名門・土岐氏の流れを汲む土岐原氏を祖とし、室町時代初期に常陸国に入って勢力を築いた一族である 12 。戦国時代に入ると、常陸国では北の佐竹氏、西の小田氏といった強大な戦国大名が勢力を拡大し、両者に挟まれた江戸崎土岐氏は常に存亡の危機に立たされることとなった 12 。

この厳しい状況を打開するため、江戸崎土岐氏は関東に覇を唱えつつあった相模国の後北条氏に属することで活路を見出そうとした 12 。しかし、この選択が結果的に彼らの運命を決定づけることになる。天正十八年(1590年)、天下統一を目指す豊臣秀吉が、関東に一大勢力を築いた後北条氏を討伐するため、小田原征伐の軍を発した。主筋である北条方についた江戸崎土岐氏は、豊臣方についた常陸の大名・佐竹義重の軍勢による猛攻を受け、本拠である江戸崎城は陥落。ここに、戦国大名としての江戸崎土岐氏は滅亡の時を迎えたのである 2 。

第二節:一羽の武人としての生涯

師岡一羽の人生は、この主家の悲劇的な運命と完全に連動している。彼が剣の腕を磨き、武人として最も脂が乗っていたであろう壮年期は、まさに主家が滅亡へと向かう激動の時代と重なる。彼の悲劇性は、同時代の他の著名な剣豪たちの生涯と比較することで、より鮮明に浮かび上がる。

例えば、「剣聖」と謳われた上泉信綱は、主家であった上野国の長野氏が武田信玄によって滅ぼされた後、信玄からの仕官の誘いを断り、諸国流浪の旅に出た 14 。彼はその旅の過程で、柳生宗厳をはじめとする多くの弟子を育て、「新陰流」を全国に広めることで、一介の武将から不世出の兵法家へとその評価を昇華させた 16 。

また、大和国の柳生宗厳は、主君・松永久秀の滅亡や、豊臣秀吉による太閤検地での所領没収といった数多の危機に直面しながらも、それを乗り越えた 18 。そして晩年、徳川家康にその剣技と「無刀取り」の思想を見出され、息子の宗矩を徳川家に仕官させることで、柳生家の安泰と将軍家師範役という最高の栄誉を勝ち取ったのである 11 。

彼らに対し、師岡一羽は主家の滅亡という不可抗力によって、武士としての活躍の場を完全に奪われた。新たな仕官の道を選ぶこともなく(あるいは選ぶことができず)、在野の兵法家として故郷に埋もれていった 2 。彼の「不遇の晩年」 1 とは、単なる個人的な不運ではなく、戦国末期から安土桃山時代にかけての天下統一の過程で、中央政権によって淘汰されていった数多の地方豪族と、それに仕えた家臣たちが直面した歴史の必然であった。師岡一羽の生涯は、乱世における「忠義」と、その先にある「滅亡」という非情な現実を体現しており、その物語に深い悲劇性を与えている。

第三章:一羽流の創始と剣技の神髄

主家を失い、武士としての道を断たれた師岡一羽が、その後の人生を捧げたのが、自らが創始した剣術流派「一羽流」の探求と伝承であった。この流派には、彼の剣術思想の神髄が込められていたはずであるが、その具体的な内容は現代に伝わっておらず、我々は断片的な情報からその姿を推し量るほかない。

第一節:一羽流の成立

師岡一羽は、その源流である香取神道流や鹿島新当流といった既存の教えを基礎としながらも、それに満足することなく、自らの実戦経験や思索に基づいた独自の工夫を加えて「一羽流」を創始した 2 。これは、単に師の教えを忠実に守るだけでなく、それを乗り越えて自らの剣を確立しようとする、戦国武芸者らしい旺盛な創造性の発露であったと言えよう。

「一羽流(いちうりゅう)」という流派名は、後世に広まった俗称であり、本来は「一波流(いっぱりゅう)」と称したという説もある 7 。「一羽」という名が、鳥の羽ばたきを思わせる軽やかさや、一撃の鋭さを連想させるのに対し、「一波」は、寄せては返す波のように絶え間ない連続性や、状況に応じて変幻自在に対応する柔軟性を示唆しているようにも感じられる。いずれの名も、その剣技の一端を我々に想像させる。

第二節:失われた剣技への推論

残念ながら、一羽流の形(かた)や術理を詳細に記した伝書は現代に伝わっておらず、その具体的な内容は不明とされている 7 。しかし、彼の弟子たちが興した流派や、その系譜に連なるとされる後世の流派から、その剣技の性格をある程度推測することは可能である。

その最も直接的な手がかりは、弟子である根岸兎角が創始した「微塵流(みじんりゅう)」である 4 。兎角は師の一羽流を基に自らの流派を立てたと考えられ、その剣技には一羽流の要素が色濃く反映されていたはずである。特に興味深いのは、兎角が岩間小熊との決闘の際に用いたとされる木刀の記述である。『本朝武芸小伝』によれば、その木刀は「六角に太く長く造り、鉄で筋金をわたし、所々にイボを据えた」ものであったという 4 。これは通常の木刀とは明らかに異なり、金砕棒に近い打撃武器としての性格を持つ。このことから、一羽流が単なる斬り合いの技術だけでなく、相手の武器や鎧ごと打ち砕くことを想定した、極めて実戦的な武術であった可能性が浮かび上がる。

さらに、一羽流の性格を推し量る上で重要なのが、新撰組の近藤勇が修めたことで知られる「天然理心流」との関係である。天然理心流は一羽流の系統である、という説が存在する 2 。この説の真偽については議論があるものの、両者の間に見られる共通点は示唆に富む。天然理心流は、剣術のみならず柔術や棒術をも含む総合武術であり、華麗さよりも実用性を重んじ、関東の農村部を中心に多くの門人を集めた実践的な流派であった 24 。

この「一羽流系統説」は、天然理心流の創始者・近藤内蔵助が「鹿島神道流を修めた」とする複数の記録 25 と矛盾するように見えるかもしれない。しかし、第一章で考察した通り、師岡一羽の一羽流自体が、鹿島神道流という大きな流れの中から生まれている。したがって、天然理心流の源流が「鹿島神道流」であることと、「一羽流の系統」であることは、必ずしも撞着するものではない。両者は同じ「鹿島」というルーツを共有しており、その実戦を重んじる気風にも通底するものがある。天然理心流の系譜に、同じ神道流系統の著名な剣豪である師岡一羽の名が、流派の権威付けのために後から結びつけられた可能性も否定はできないが、たとえ直接的な系譜関係が証明困難であったとしても、この説は一羽流がどのような性格の武術であったかを推測する上での重要な手がかりとなる。

第四章:不遇の晩年と弟子たちの物語

師岡一羽の生涯の最終章は、栄光とは程遠い、病と孤高のうちに閉ざされる。しかし、彼の死後、その名を後世にまで轟かせることになる劇的な物語が、彼の弟子たちによって紡がれることとなる。

第一節:落城後の選択と孤高

天正十八年(1590年)の江戸崎城落城により、師岡一羽は主君と武士としての身分を同時に失った。当時、常陸国を新たに支配下におさめた蘆名盛重から仕官の誘いがあったと伝えられるが、一羽はこれを固辞した 2 。これが滅びた主君への忠節を貫くという武士の美学であったのか、あるいは既に武家社会の栄達に見切りをつけ、一人の兵法家として自らの道を全うする決意を固めていたことの表れであったのか、今となっては知る由もない。

彼は故郷である江戸崎の地に留まり、道場を開いて後進の指導にあたる道を選んだ 2 。仕官による立身出世ではなく、自らが編み出した一羽流の剣を次代に伝えることに、残りの人生を捧げたのである。しかし、その晩年は平穏なものではなかった。彼は癩風(らいふう)、すなわち現代でいうハンセン病を患い、心身ともに苦しんだと伝えられている 2 。かつて剣を自在に振るったであろう強靭な肉体が、徐々に病魔に蝕まれていくという過酷な運命は、彼の不遇な生涯を象徴する悲劇であった 1 。

第二節:弟子たちの忠義と裏切り ― 常盤橋の決闘

師岡一羽の物語が、単なる一地方剣豪の悲話に終わらず、後世まで語り継がれる伝説となった最大の要因は、彼の死後に展開された弟子たちの壮絶な人間ドラマにある。一羽の門下には、特に抜きん出た技量を持つ三人の高弟がいた。根岸兎角(ねぎし とかく)、岩間小熊(いわま おぐま)、そして土子土呂助(ひじこ どろのすけ、または、つちこ どろのすけ)である 4 。

師である一羽が病に倒れ、その威光が衰えると、三人の道は大きく分かたれる。筆頭格であった根岸兎角は、師を見限って出奔した 4 。彼は相模国小田原や江戸へ赴き、師から学んだ剣を自らが編み出したかのように偽って「微塵流」を創始。自らを「天下無双」と吹聴し、さらには「夜な夜な天狗から秘術を授かっている」などと喧伝して多くの門人を集め、名声を得た 4 。

その一方で、岩間小熊と土子土呂助は、師への忠義を貫いた。二人は自らの武具や着物までも売り払って金に換え、師の看病に明け暮れたという 4 。しかしその甲斐なく、文禄二年(1593年)に一羽が世を去ると、二人の悲しみは師を見捨てた兎角への怒りへと変わる。彼らは、師の恩を忘れたばかりか、その名を騙って私腹を肥やす兎角を討ち、師の名誉を回復することを決意した 4 。

二人で討ち入るのは武士の道に反すると考えたくじ引きの結果、岩間小熊が江戸へ向かうことになった 4 。小熊は江戸城の大橋(後の常盤橋)に「日本無双」と書いた高札を立てて兎角を挑発。公儀の許可のもとで行われた木刀による試合で、小熊は兎角を橋の欄干まで追い詰め、その片足掴んで濠へと投げ落とした。兎角はそのまま逃亡し、小熊の勝利によって師・一羽流の名誉は守られた 4 。しかし、この結果を恨んだ兎角の元門人たちは、後に小熊を風呂場へ誘い出し、湯でのぼせたところを騙し討ちにして殺害するという卑劣な手段で復讐を遂げた 4 。

故郷の常陸国に残った土子土呂助は、友の成功を祈り、鹿島神宮に「もし兎角を討ち果たしたならば、二人で神社の修繕をいたします。もし友が敗れるようなことがあれば、この場で腹を切り、我がはらわたを神前にぶちまけて、この地を未来永劫呪われた土地といたしましょう」という、凄まじい願書を捧げたと伝えられている 31 。

この「常盤橋の決闘」の物語は、師岡一羽自身の具体的な武勇伝が少ない中で、彼の名を不朽のものとした。忠義を尽くして非業の死を遂げた岩間小熊と、師を裏切った野心家の根岸兎角という対照的な弟子たちの姿は、武士道の理想と現実を鮮やかに描き出し、後世の講談や小説にとって格好の題材となった 5 。師岡一羽の歴史的名声は、彼自身の剣技そのものよりも、彼の悲劇的な晩年と、それを巡る弟子たちの人間ドラマによって形作られ、増幅された側面が極めて強い。彼は、自らが悲劇の主人公となることで、後世に語り継がれるべき「物語」そのものを生み出したのである。

第三節:終焉の地

数々の伝説に彩られながらも、師岡一羽は文禄二年(1593年)9月8日にその波乱の生涯を閉じたとされる 2 。その墓は、彼が生涯を過ごした故郷、茨城県稲敷市江戸崎の大念寺に現存している 2 。この墓石の存在は、師岡一羽という人物が単なる伝説上の存在ではなく、確かにこの地に生きた歴史上の人物であることを示す、何より雄弁な物証である。

表2:師岡一羽と主要な弟子たち

|

人物名 |

師への態度と行動 |

その後の運命 |

人物像 |

|

根岸 兎角 (ねぎし とかく) |

師が病に倒れると見捨てて出奔。江戸で「微塵流」を名乗り、名声を得る 4 。 |

常盤橋で岩間小熊に敗北し逃亡。その後、信太朝勝と改名し、西国で微塵流を教えたと伝わる 4 。 |

師の恩を忘れた野心家、忘恩の徒として描かれることが多い。 |

|

岩間 小熊 (いわま おぐま) |

土子土呂助と共に、私財を投じて師を看病し、最期を看取る 4 。 |

師の仇を討つため、常盤橋で兎角を破る。しかし、後に兎角の門人に騙し討ちにされ殺害される 4 。 |

師への忠義を貫いた義士。その死は悲劇的な英雄として語られる。 |

|

土子 土呂助 (ひじこ/つちこ どろのすけ) |

岩間小熊と共に師の看病に尽くす。小熊が決闘に向かう際は、鹿島神宮に願書を捧げ、その成功を祈る 31 。 |

その後の詳細は不明だが、島崎城の家老になったという伝承もある 31 。 |

友との信義に厚く、神仏に祈りを捧げる篤実な人物。 |

終章:後世への影響と剣豪伝説

師岡一羽の生涯と彼が創始した一羽流は、歴史の表舞台から姿を消したかに見えた。しかし、その剣の遺伝子と、彼の生涯が紡いだ物語は、形を変えながら後世に確かな影響を残している。

一羽流そのものは、師の死と高弟たちの離散・死によって直系が途絶えたと考えられる。しかし、根岸兎角が興した微塵流 22 や、その系譜に連なるとされる天然理心流 2 などを通じて、その実戦的な剣術思想は間接的に受け継がれていった。特に、幕末の動乱期に新撰組が用いた天然理心流にその源流の一つが見出されるとすれば、一羽の剣が日本の歴史の転換点において、再びその鋭さを示したと見ることもできるだろう。

師岡一羽という人物像をより深く理解するためには、改めて同時代の剣豪たちとの比較が有効である。上泉信綱や柳生宗厳は、卓越した剣技を持ちながらも、時代の変化を鋭敏に読み解き、自らの流派と一族を近世の徳川幕藩体制の中に巧みに組み込むことで、その地位と名声を盤石のものとした 16 。彼らの生き方は、剣を以て世を渡る「適応」と「成功」の物語であった。

それに対し、師岡一羽は旧主への忠義と在野の兵法家としての精神を貫き、時代の大きな変化の中で没落していった。彼の生き方は、滅びゆく者への「忠節」と「孤高」の物語であった。この鮮やかな対比こそが、師岡一羽の生涯が持つ特異性と、人々を惹きつけてやまない悲劇性を際立たせている。

結論として、師岡一羽は、卓越した剣技を持ちながらも、戦国乱世の終焉という時代の奔流に翻弄され、不遇のうちに生涯を終えた一人の武人であった。しかし、彼の悲劇的な生涯と、それを巡って繰り広げられた弟子たちの忠義と裏切りの物語は、後世の人々の心を強く捉え、彼を単なる一地方の武芸者から、武士道の理想と現実を象徴する伝説的な剣豪へと昇華させた。本報告書で検証した史実と伝承の断片を繋ぎ合わせることで見えてくるのは、武士としての矜持を胸に乱世の黄昏を駆け抜け、その生き様そのものが一つの忘れがたい物語となった、一人の人間の姿である。

引用文献

- 剣豪と戦国時代>戦国兵法者の生涯 富田勢源・師岡一羽・斎藤伝鬼坊 / 渡辺誠 <電子版 https://www.kinokuniya.co.jp/f/dsg-08-EK-0238408

- 諸岡一羽 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%AB%B8%E5%B2%A1%E4%B8%80%E7%BE%BD

- 諸岡一羽(もろおかいっぱ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E8%AB%B8%E5%B2%A1%E4%B8%80%E7%BE%BD-1601393

- 根岸兎角 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A0%B9%E5%B2%B8%E5%85%8E%E8%A7%92

- 『剣法一羽流』(池波 正太郎) - 講談社 https://www.kodansha.co.jp/book/products/0000161561

- 『新装版 剣法一羽流』(池波 正太郎) - 講談社 https://www.kodansha.co.jp/book/products/0000204556

- 一羽流(いちうりゅう)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E4%B8%80%E7%BE%BD%E6%B5%81-1505001

- 剣豪 師岡一羽について|江戸崎一羽会 茨城県稲敷市の剣道の団体 ... https://note.com/edosaki_ippakai/n/n4b3a65fbc7bb

- 剣豪の影像4 http://gouseki.kazekaworu.com/kengounoeizou04.html

- 塚原卜伝 - ジャパンナレッジ https://japanknowledge.com/introduction/keyword.html?i=1869

- 柳生宗厳-最強の剣豪・剣士/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/73546/

- 江戸崎城 余湖 http://otakeya.in.coocan.jp/info01/edosakijo.htm

- 武家家伝_江戸崎土岐氏 - harimaya.com http://www2.harimaya.com/sengoku/html/edo_toki.html

- カードリスト/他家/他004上泉信綱 - 戦国大戦あっとwiki - atwiki(アットウィキ) https://w.atwiki.jp/sengokutaisenark/pages/619.html

- 上泉信綱 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8A%E6%B3%89%E4%BF%A1%E7%B6%B1

- 上泉信綱(かみいずみのぶつな) - 前橋市 https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/bunkasupotsukanko/bunkakokusai/gyomu/8/21198.html

- ~戦国の剣聖・上泉信綱~武将を捨てて剣に生きた男の生涯とは? - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=WGXp0e7szto

- 柳生一族の隆盛 一介の剣術家から大名へ - 戦国ヒストリー https://sengoku-his.com/2686

- 柳生石舟斎宗厳(むねよし) | 書籍 - PHP研究所 https://www.php.co.jp/books/detail.php?isbn=978-4-569-57891-0

- 柳生石舟斎宗厳 https://yamatoji.nara-kankou.or.jp/artifact/0000000006

- 日本の著名・最強の剣豪/ホームメイト - 名古屋刀剣博物館 https://www.meihaku.jp/sword-basic/janan-swordsman/

- 微塵流 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%AE%E5%A1%B5%E6%B5%81

- 諸岡一羽とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E8%AB%B8%E5%B2%A1%E4%B8%80%E7%BE%BD

- 第9回 全国に広まった流派(剣術編)1 - 古武道徒然(@kyknnm) - カクヨム https://kakuyomu.jp/works/1177354054889279181/episodes/1177354054892405459

- 多くは多摩、相模への出稽古で門人を獲得した。「天に象り、地に法り、以て剣理を究める」と言われるように天地陰陽の自然の法則に従い、極意必勝の境地に至る自在の剣法である。 - 天然理心流武術保存会 https://www.tennenrishinryu.net/about/

- 理心流の由来 https://tennen-rishinryu.com/origin

- 天然理心流日野道場 - 井上源三郎資料館 https://dojo.genzaburou.com/%E5%A4%A9%E7%84%B6%E7%90%86%E5%BF%83%E6%B5%81/

- 天然理心流 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A9%E7%84%B6%E7%90%86%E5%BF%83%E6%B5%81

- 岩間小熊 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B2%A9%E9%96%93%E5%B0%8F%E7%86%8A

- 新剣豪伝 巻の2 火吹く微塵流-根岸兎角 瓶割り一刀流-伊藤一刀斎 - セブンネットショッピング https://7net.omni7.jp/detail/1102608179

- 土子土呂之助 - ももっかどっとこむ http://www.momokka.com/index.php?e=521

- 柳生宗矩 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9F%B3%E7%94%9F%E5%AE%97%E7%9F%A9