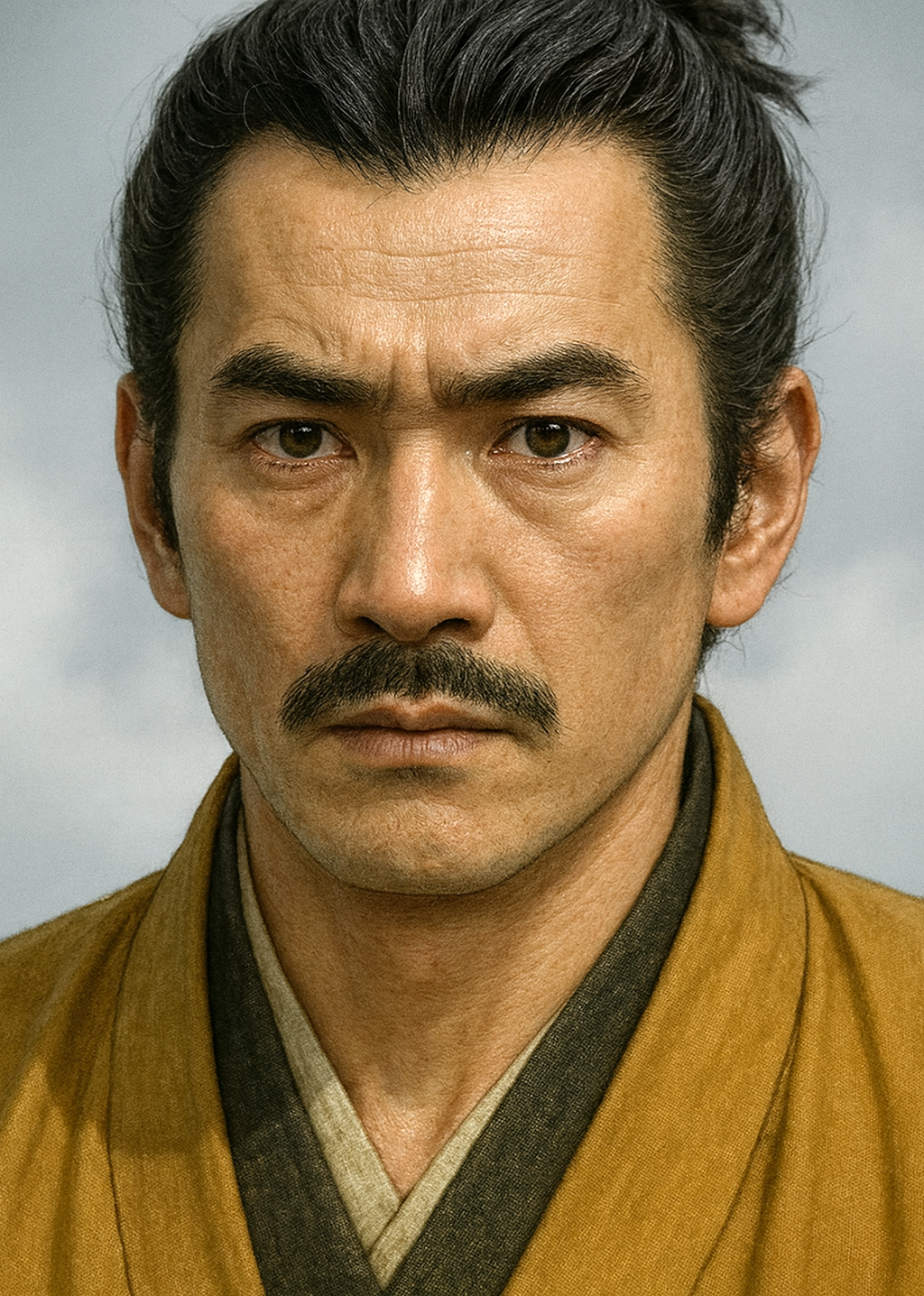

延永春信

丹後守護代・延永春信は、主家を凌ぐ権勢を築き、下克上を試みた。しかし、周辺大名の介入を招き、倉橋城で敗北。その死には諸説あるが、彼の挑戦は丹後を戦国時代へと導いた。

丹後守護代・延永春信の実像 — 下克上を夢見た男の生涯と挫折

序章:戦国期丹後における延永春信

1. 時代の潮流と丹後国

応仁・文明の乱(1467-1477年)は、室町幕府の権威を根底から揺るがし、日本各地を未曾有の戦乱へと導いた。かつて絶対的であった守護大名の領国支配体制もまた、この大乱を境に大きく動揺し始める。守護が在京して幕政に関与する一方で、領国に残された守護代や有力国人といった在地勢力が、徐々に実効支配権を掌握し、主家の権威を脅かす「下克上」の風潮が全国的に蔓延していく時代であった 1 。

丹後国(現在の京都府北部)は、こうした時代の潮流の只中にあった。日本海に面し、若狭、越前、丹波といった有力大名の領国と境を接するこの地は、海上交通の要衝として、また周辺勢力の利害が交錯する地政学的にきわめて重要な位置を占めていた。この地理的条件は、丹後国内で一度紛争が起これば、それが単なる内部抗争に留まらず、周辺大名を巻き込んだ大規模な争乱へと発展する危険性を常に内包していたのである。

2. 守護代・延永春信という存在

本報告書が主題とする延永春信(のぶなが はるのぶ)は、まさにこの戦国乱世の丹後国に現れた、下克上を体現しようとした人物である。丹後守護・一色氏の守護代という重職にありながら、その権勢は次第に主家を凌駕し、ついには主君を領国から追放するという実力行使にまで及んだ 3 。

彼の野心的な行動は、丹後国内の権力構造を根底から覆す内乱を引き起こした。しかし、その争いは丹後一国の問題には収まらなかった。春信の台頭は、隣国である若狭の武田氏、そして越前の朝倉氏といった大国の軍事介入を招き、丹後の地は広域的な戦乱の舞台と化したのである 3 。

3. 本報告書が解き明かす謎

延永春信は、丹後の歴史において重要な役割を果たしながらも、その生涯には多くの謎が残されている。彼は如何にして主家を凌ぐほどの権力を手にしたのか。その権力基盤の源泉は何であったのか。そして、なぜ彼は主家への反逆という危険な道を選んだのか。その過程で、同じく一色氏の重臣であり、彼の最大のライバルであった石川直経は、どのような役割を果たしたのか。

さらに、春信の生涯における最大の謎は、その「没年」をめぐる問題である。永正14年(1517年)の敗戦で劇的な最期を遂げたとする説がある一方で、それから23年後の天文9年(1540年)に亡くなったとする記録も存在する 4 。この史料間の決定的な矛盾は何を意味するのか。本報告書は、これらの謎を一つ一つ解き明かし、断片的な記録の背後にある延永春信という一人の武将の実像に、可能な限り迫ることを目的とする。

第一章:延永氏の出自と権力基盤

1. 守護代家としての延永氏

延永氏は、丹後国において一朝一夕に台頭した新興勢力ではない。彼らは古くから丹後守護・一色氏に仕え、守護代という領国統治の中核を担う有力な家柄であった 3 。守護代とは、在京することが多かった守護に代わって、領国の政務や軍事を統括する役職であり、その地位は領国内において絶大な影響力を持っていた。

その経済的基盤の強大さは、長禄3年(1459年)に作成された『丹後国惣田数帳』からも窺い知ることができる。この史料によれば、延永左京亮(春信の先代か)は丹後国全体で198町(約196ヘクタール)あまりの所領を有していた。特筆すべきは、その所領の半分以上にあたる108町(約107ヘクタール)が、倉橋郷(現在の京都府舞鶴市東部一帯)に集中していたことである 11 。この倉橋郷こそが、延永氏の権力を支える経済的・軍事的な牙城であった。

2. 権力基盤の地理的考察:倉橋郷と府中

延永氏の権力構造を理解する上で、その拠点の二元性は極めて重要である。彼らの伝統的かつ経済的な基盤は、舞鶴湾に面し、由良川水運を扼する交通の要衝である倉橋郷にあった 12 。この地は、日本海を通じた交易による富の蓄積を可能にし、また丹後水軍を掌握するための拠点としても機能したであろう。この地理的優位性が、延永氏の強力な経済力と軍事力の源泉となっていた。

一方で、延永春信自身は、守護代として丹後の国府が置かれた府中(現在の京都府宮津市)を活動の拠点としていた 3 。ここは守護・一色氏が政務を執る政治の中心地である。春信は、倉橋郷という強力な地盤を背景に持ちながら、守護の膝元である府中で実務を掌握し、行政権と軍事指揮権を徐々に自らの手中に収めていった。この構造は、地方の経済力と中央の政治力を巧みに結びつけ、主家の権力を内部から蚕食していくための、極めて効果的な戦略であった。彼の強大な権勢は、この「倉橋郷(経済・軍事)」と「府中(政治・実務)」という二元的な権力基盤の上に成り立っていたのである。

3. 文化的影響力と在地支配:智恩寺多宝塔の寄進

延永春信は、単なる武辺一辺倒の武将ではなかった。彼が在地社会に及ぼした影響力の大きさは、文化的な側面からも見て取れる。その最も象徴的な例が、日本三景の一つ、天橋立の智恩寺に現存する多宝塔(重要文化財)の寄進である 3 。

記録によれば、春信は1501年頃、病が全快したことを感謝してこの壮麗な塔を寄進したとされる 4 。この多宝塔は、画僧・雪舟が描いた国宝『天橋立図』にも描かれており、この絵画の制作年代を特定する上での重要な指標ともなっている。しかし、この寄進行為は、単なる個人的な信仰心の発露に留まるものではない。天橋立・智恩寺は、古来より丹後国における信仰と文化の中心地であった。そのような場所に多大な寄進を行うことは、自らの財力と権威を丹後一円に誇示し、在地社会における名声と影響力を不動のものにするための、高度に計算された政治的パフォーマンスであったと解釈できる。武力と経済力に加え、文化的な権威をも手中に収めようとする春信の野心が、この多宝塔には込められているのである。

第二章:主家・一色氏との相克 — 下克上への道程

1. 名門守護・一色氏の落日

延永春信が仕えた丹後守護・一色氏は、足利将軍家の一門であり、室町幕府の四職(侍所所司を世襲する四家)の筆頭に数えられた名門中の名門であった 14 。しかし、戦国時代の荒波の中で、その権威と実力は大きく衰退の一途をたどっていた。

特に、春信が直接仕えた守護・一色義有の時代には、その統治能力の欠如が顕著となる。義有は丹後国内の国人衆を十分に統制することができず、被官である伊賀氏の反乱を招くなど、守護としての求心力を完全に失っていた 3 。主家の権威が地に墜ち、領国支配が機能不全に陥る中で、守護代である延永春信が実権を掌握し、主家を凌ぐ勢力へと成長していくのは、いわば時代の必然であった。

2. 府中における「二重権力」構造

主家・一色氏と守護代・延永氏の間の抜き差しならない緊張関係は、両者の本拠地の配置に象徴的に現れている。丹後の政治的中心地であった府中(宮津)には、守護・一色氏の居城である今熊野城と、守護代・延永氏の居城とされる阿弥陀ヶ峰城が、天橋立を挟んで近接して存在していた 15 。

この地理的配置は、極めて異常な状況を示唆している。名目上の主君と、実権を掌握しつつある家臣が、目と鼻の先で互いに城を構え、睨み合う。これは、一つの領国内に二つの権力中枢が存在する「二重権力」状態に他ならなかった。名ばかりの権威(一色氏)と、実効支配力を持つ勢力(延永氏)が、同じ空間で共存することは極めて困難であり、この構造的対立がやがて破綻し、どちらかが他方を排除する武力衝突へと発展することは避けられない運命にあった。春信の反乱は、彼の個人的な野心もさることながら、この構造的な権力対立から生まれた必然であったと言える。

3. 宿命のライバル:石川直経

延永春信の下克上への道を語る上で、もう一人の重要な登場人物が存在する。同じく一色氏の重臣であった石川直経(いしかわ なおつね)である。石川氏もまた、一色氏が丹後守護に任じられた際に付き従ってきた譜代の家臣であり、延永氏と並んで守護代を務めたこともある名家であった 17 。

両者の勢力圏は、丹後国内を二分する形となっていた。春信が府中を中心とする加佐郡や、自身の経済基盤である倉橋郷に影響力を持つのに対し、石川直経は加悦谷(現在の与謝野町)に位置する加悦城を本拠とし、与謝郡一帯に強固な地盤を築いていた 3 。史料には、両者が「もともと仲の悪かった」と記されているが 3 、その対立は単なる個人的な確執に留まらない。それは、一色家中の二大派閥による、領国の主導権を巡る根深い権力闘争であった。この延永氏と石川氏の対立が、やがて守護家の後継者問題を触媒として、丹後全土を巻き込む内乱へと発展していくことになる。

第三章:「永正の内乱」— 守護家後継問題と春信の決起

1. 発端:一色義有の死と後継者問題

長年にわたり丹後国内で燻り続けていた権力闘争の火種は、永正9年(1512年)の守護・一色義有の死によって、ついに燃え上がることとなる 9 。義有に明確な後継者がいなかったことから、守護職の座を巡って家中の二大勢力が激しく対立したのである。

先手を打ったのは、加悦城の石川直経であった。彼は、一色義清(いっしき よしきよ)を新たな守護として擁立する。義清は、先々代守護・一色義秀の弟の子であり、その母は隣国・若狭の守護である武田元信の娘であった 15 。これは、石川直経が若狭武田氏という強力な外部勢力との連携を視野に入れ、自派の正統性を確保しようとする戦略的な動きであった。

この動きに対し、延永春信は真っ向から対抗する。彼は「一色九郎」なる人物を対立候補として擁立し、義清の守護就任を認めなかった 8 。この一色九郎が何者であったのか、その出自や義有との血縁関係は史料上定かではない。しかし、彼が春信の意のままに動く傀儡であったことは疑いようがない。この守護家の後継者問題は、春信にとって、長年の宿敵である石川派を打倒し、丹後一国の実権を完全に掌握するための、またとない「大義名分」となったのである。

2. 永正12年(1515年):春信、府中の実権を掌握

対立はついに武力衝突へと発展する。永正12年(1515年)、延永春信はついに実力行使に踏み切った。彼は府中の守護所を襲撃し、石川派が擁立した守護・一色義清を追放するという暴挙に出る 8 。これは、家臣が主君を追放するという、まさに下克上を象徴する事件であった。

府中の拠点を失った一色義清は、唯一の頼みである石川直経のもとへ逃れ、その居城である加悦城に保護を求めて籠城した 8 。これにより、丹後国は、府中を掌握し一色九郎を立てる延永春信派と、加悦城に籠もり正統な守護・義清を奉じる石川直経派の二大勢力に完全に分裂。国人領主たちもそれぞれいずれかの派閥に与し、丹後は「国錯乱」と称されるほどの激しい内乱状態に突入した 3 。

3. 内乱の激化と丹後の分割統治

永正13年(1516年)には、一色義清と一色九郎の両陣営の間で大規模な合戦が勃発し、多くの死者を出した 8 。戦況は一進一退を極め、決着がつかないまま、一時的な和睦が結ばれたと見られる。その結果、丹後は加悦城の石川氏、上宮津城の小倉氏、そして久美浜城の伊賀氏という有力国人によって事実上分割統治されるという、極めて不安定な状況が生まれた 18 。

この状況は、守護・一色氏の統治権が完全に崩壊し、領国が有力国人たちの寡頭支配体制へと移行したことを示している。しかし、延永春信の野心は、このような分割統治に甘んじるものではなかった。彼の最終目標は、ライバルである石川氏をはじめとする諸勢力を全て排除し、丹後一国を自らの完全な支配下に置くことであった。この膠着状態を打破するため、彼は次なる一手、すなわち敵対勢力の完全な殲滅へと動き出すことになる。

【表1. 永正の内乱における主要人物と所属勢力】

この内乱の複雑な対立構造を理解するため、主要な登場人物とそれぞれの立場を以下に整理する。

|

主要人物 |

所属勢力・立場 |

拠点 |

主な動向 |

|

延永春信 |

反・義清派(一色九郎を擁立) |

府中・倉橋城 |

義清を追放し、丹後府中の実権を掌握。下克上を狙う。 |

|

石川直経 |

親・義清派 |

加悦城 |

追放された義清を保護し、春信に対抗。守護権威の維持を図る。 |

|

一色義清 |

丹後守護(正統) |

府中(追放後は加悦城) |

石川・武田氏の支援を受け、守護職復帰を目指す。 |

|

一色九郎 |

丹後守護(春信擁立) |

府中 |

延永春信の傀儡として守護に立てられる。実体は不明。 |

|

武田元信 |

若狭守護 |

(若狭国) |

縁戚関係にある義清を支援し、丹後に軍事介入。 |

|

朝倉宗滴 |

越前朝倉氏軍奉行 |

(越前国) |

幕府・武田氏の要請で丹後へ出兵。春信討伐軍の中核。 |

第四章:周辺大名の介入と「延永春信の乱」

1. 若狭武田元信の軍事介入

延永春信の行動が丹後一国の内乱に留まらなかった最大の理由は、彼が敵対した一色義清の背後に、強力な外部勢力が存在したからである。義清の母が若狭守護・武田元信の娘であったことから、武田氏は義清を支援する名目で、丹後の内政に深く介入していた 8 。

武田氏の軍事介入は、春信が決起する以前から始まっていた。永正11年(1514年)には、若狭勢が丹後国内の普甲山を攻撃し、在地領主を討ち取る事件が発生している 8 。これは武田氏による義清への支援活動の一環であり、延永・石川両派の対立をさらに煽る結果となった。春信の下克上は、こうした武田氏の丹後への干渉に対する反発という側面も持っていた可能性が高い。しかし、この行動が、結果的により大規模な武田氏の介入を招くことになった。

2. 幕府の権威と朝倉宗滴の登場

丹後の争乱は、若狭武田氏の介入によって、もはや一地方の問題ではなくなった。武田氏からの要請と、守護家の秩序を乱す春信の行動を問題視した室町幕府は、ついに越前国の守護大名・朝倉氏に対して、丹後への出兵を命じるという最終手段に打って出る 7 。

この幕府の命令を受け、当時の朝倉家当主・朝倉孝景(宗淳)は、一門最強の武将としてその名を轟かせていた叔父の朝倉宗滴(あさくら そうてき)を総大将として丹後へ派遣した 5 。宗滴は、朝倉家の軍事一切を取り仕切る実力者であり、情報収集を駆使した戦術で生涯不敗を誇ったとされる、当代随一の名将であった 21 。彼の参戦は、丹後の内乱の力学を根本から覆す決定的な出来事であった。延永春信は、丹後国内のライバルだけでなく、戦国屈指の将帥が率いる大国の正規軍と対峙するという、絶望的な状況に追い込まれたのである。

3. 連合軍の形成

朝倉宗滴率いる越前軍の出兵により、延永春信包囲網は完成した。若狭の武田元信、越前の朝倉宗滴、さらに幕府の命令系統にあった近江の国人・朽木氏も加わり、強力な討伐連合軍が結成された 6 。丹後の一守護代であった延永春信は、今や周辺大国が一致団結して組織した大軍を、単独で迎え撃たなければならなくなった。

この展開は、延永春信にとって最大の誤算であった。彼は丹後国内における自らの実力と、宿敵・石川直経との力関係については正確に把握していたかもしれない。しかし、彼の視野は丹後という国の内側に限定されていた。自らの下克上の試みが、隣国との力関係や幕府の権威といった「国際関係」を刺激し、これほど大規模な軍事介入を招くという最悪の事態を予測できなかったのである。彼の下克上の夢は、丹後という閉じた世界の中では成功寸前であったかもしれないが、国境を越えた大国の論理が働き始めた瞬間、破綻する運命にあった。

第五章:倉橋城の攻防と春信の敗北

1. 決戦の地、倉橋城

若狭・越前・近江の連合軍に追われた延永春信は、最後の望みを託し、自らの本拠地である倉橋郷に位置する倉橋城(別名・行永城)に立てこもった 4 。この城は、現在の舞鶴市行永にある竜勝寺の裏山にあったと比定されており、延永氏の経済的・軍事的基盤の中核を守る最後の砦であった 10 。春信にとって、ここは自らの権力の源泉であり、一族郎党と共に死ぬべき場所でもあった。

2. 永正14年(1517年)8月:落城

永正14年(1517年)夏、朝倉宗滴を総大将とする連合軍は倉橋城を完全に包囲し、総攻撃を開始した。城兵は春信の下で必死の防戦を試みたが、大軍の前に衆寡敵せず、戦況は絶望的であった。

この戦いの凄惨さは、当時の記録からも窺い知ることができる。『東寺過去帳』という史料には、この永正13年から14年にかけての一連の戦いにおける双方の死者が、実に二千数百人にのぼったと記されている 10 。一地方の城の攻防戦としては異例の犠牲者数であり、これが単なる戦闘ではなく、延永氏とその支持勢力に対する殲滅戦に近い様相を呈していたことを物語っている。この数字は、春信が倉橋郷の在地武士や民衆から強力な支持を得ており、彼らが一族の存亡をかけて最後まで抵抗したことの裏返しでもある。

奮戦も空しく、同年8月、倉橋城はついに落城した。延永春信は城から敗走したと伝えられる 6 。この敗北により、守護代から戦国大名へと駆け上がろうとした彼の野望は、完全に潰え去ったのである。

3. 乱の終結と丹後のその後

延永春信の敗北と、彼を支持した倉橋郷の在地勢力の壊滅により、丹後の内乱はようやく終結した。春信に追放されていた一色義清は、武田・朝倉軍の後ろ盾を得て丹後へ帰還し、再び守護の座に復帰した 8 。

しかし、この一連の内乱が一色氏の権威に与えた打撃は致命的であった。一度は家臣に追放された守護の権威は地に墜ち、丹後国内は依然として有力国人が割拠する不安定な情勢が続くこととなる。延永春信の挑戦は失敗に終わったが、それは名門守護・一色氏による統治の時代の終わりと、丹後における本格的な戦国時代の幕開けを告げる画期的な出来事であった。皮肉にも、彼が引き起こした争乱が、結果として旧来の支配体制を破壊し、後の細川藤孝による丹後平定という、新たな秩序の構築へと繋がる道を拓いたとも言えるのである。

第六章:春信の最期 — 没年(1517年 vs 1540年)に関する学術的考察

延永春信の権力者としての人生は、永正14年(1517年)の倉橋城落城をもって終わりを告げた。しかし、彼個人の生涯がいつ終わったのかについては、史料上に重大な矛盾が存在し、歴史上の大きな謎となっている。

1. 永正14年(1517年)戦死説の検討

一つの説は、春信が倉橋城の戦いで敗死した、あるいは敗走後まもなく亡くなったとするものである。後世の編纂物や地域の伝承などでは、この説が採用されることが多い 4 。物語としての構成を考えれば、下克上を夢見た男が、その夢の拠点であった城と運命を共にするという結末は、非常に劇的で分かりやすい。

しかし、信頼性の高い一次史料に近い記録を検証すると、彼の死を明確に記したものは見当たらない。『舞鶴市史』などが引用する史料では、春信は「敗走した」と記されており 6 、討ち取られたとは断定されていない。このことから、永正14年戦死説は、確固たる史料的裏付けに欠けると言わざるを得ない。

2. 天文9年(1540年)卒去説の検討

これに対して、全く異なる記録が存在する。丹後一色氏の動向を記した史料の中に、「天文九年(1540)」「この年丹後守護代延永春信が卒して宗清が継いだ」という、極めて具体的な記述が見られるのである 8 。これは、倉橋城の落城から実に23年後のことであり、永正14年戦死説とは完全に矛盾する。この記述が事実であるならば、春信はあの絶望的な敗戦を生き延び、その後20年以上にわたって生命を保っていたことになる。

3. 矛盾を解くための仮説と結論

この二つの矛盾する記録をどのように解釈すべきか。いくつかの仮説が考えられる。

- 仮説A(誤記・誤伝説): どちらかの史料が単純に間違っているとする説。

- 仮説B(同名の別人説): 天文9年に亡くなったのは、春信の子や一族で、同じ名を継いだ別人であるとする説。

- 仮説C(赦免・雌伏説): 春信は永正14年に敗れたものの、戦死はせず、何らかの形で赦免されて命だけは助けられた。その後、全ての政治的権力を失い、歴史の表舞台から姿を消して雌伏の時を過ごし、天文9年に一人の人間として静かに死去したとする説。

この中で最も蓋然性が高いと考えられるのが、仮説Cの「赦免・雌伏説」である。その根拠は、春信の過去の行動にある。彼は永正13年にも一度、敵対勢力に降伏した際に「助命された」という前例があるのだ 8 。一度命を助けられていることから、永正14年の敗戦後も、再び降伏し、命だけは助けられるという展開は十分に考えられる。

以上の考察から、本報告書は以下の結論を提示する。延永春信は、歴史上「二度死んだ」人物である。一度目は、永正14年(1517年)の倉橋城落城による「政治的・社会的な死」。これにより、丹後を揺るがした権力者・守護代延永春信という存在は、歴史から完全に消え去った。そして二度目が、それから23年後の天文9年(1540年)に訪れた「物理的な死」。これは、全ての夢に破れた一人の人間としての、静かな終焉であった。この「二度の死」という視点を持つことで、史料間の矛盾は、彼の波乱に満ちた生涯の結末を、より深く、そして悲哀に満ちたものとして描き出すのである。

終章:延永春信の歴史的評価

1. 失敗した下克上の一典型

延永春信の生涯は、守護代が主家の権力を簒奪しようとする、戦国時代を象徴する下克上の一事例として位置づけられる 1 。しかし、彼の試みは最終的に失敗に終わった。その敗因を、同じく守護代から戦国大名への転身を成功させた越前の朝倉氏や越後の長尾氏といった事例と比較すると、より明確になる。

成功者たちは、領国という内側の掌握に成功しただけでなく、周辺勢力との巧みな外交戦略や、室町幕府といった中央の権威を巧みに利用する、国境を越えたマクロな視点を持っていた。対して春信は、丹後国内の権力闘争に終始し、自らの行動が引き起こす地政学的なリスク、すなわち周辺大国の介入という要素を見誤った。彼の戦略眼は、丹後という一国に限定されていたのである。これが、彼の夢を挫折させた決定的な要因であった。

2. 丹後の歴史における画期

彼の反乱は失敗に終わったが、丹後の歴史に与えた影響は決して小さくない。彼が引き起こした「永正の内乱」は、名門守護・一色氏の権威を決定的に失墜させ、丹後が国人領主の割拠する、名実ともに戦国時代へと突入する直接的なきっかけを作った。彼が図らずも破壊した古い秩序の跡に、やがて細川藤孝・忠興親子による新たな支配体制が築かれることになる。その意味で、春信は丹後の歴史における一つの時代の終わりと、新しい時代の始まりを告げる画期をなした人物であったと言える。

3. 延永一族のその後と歴史の彼方へ

春信の敗北と、彼を支えた倉橋郷の支持基盤の壊滅により、丹後の歴史における延永氏の存在感は急速に失われていく 4 。天文9年(1540年)に春信が亡くなった後、子の宗清が跡を継いだとされるが 8 、その後の動向は詳らかではない。下克上の夢に破れた一族は、丹後の歴史の表舞台から静かに姿を消していった。

今日、延永春信という名を記憶する者は少ない。しかし、彼が寄進した智恩寺の多宝塔は、500年以上の時を経てなお、天橋立の美しい風景の中に静かに佇んでいる。それは、戦国乱世の非情さと、権力を夢見て駆け上がろうとした一人の武将が確かに存在したことを、後世に語り継ぐ唯一の証人なのかもしれない。

引用文献

- 下克上 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8B%E5%85%8B%E4%B8%8A

- 「下剋上と応仁の乱」下剋上はなぜ起きた? - 岡山の加藤学習塾 https://katogakushujuku.jp/blog/200422

- 宮津にもあった戦国時代 https://www.3780session.com/miyazurekishi

- 2011年度社団法人舞鶴青年会議所ホームページ http://www.maizurujc.org/home/2011/furusato-may.html

- 『福井県史』通史編2 中世 https://www.library-archives.pref.fukui.lg.jp/fukui/07/kenshi/T2/T2-4-01-03-01-03.htm

- 2-2.舞鶴市の歴史文化の成り立ち https://www.city.maizuru.kyoto.jp/kyouiku/cmsfiles/contents/0000004/4317/_2018062010030282.pdf

- 朝倉宗滴 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%9D%E5%80%89%E5%AE%97%E6%BB%B4

- 丹後守護 http://dayzi.com/zisyo/i-nyosikiyo.html

- 伊予州一色党 http://dayzi.com/zisyo/onso.html

- 倉梯:広域地名(舞鶴市) - 丹後の地名 https://tangonotimei.com/doc/tango/kurahasiv.html

- 舞鶴の山城 龍勝寺と一色氏(その2) https://marumaru.kpu-his.jp/column/2023/04/2102

- 京都北部の中世社会 http://www.kyotofu-maibun.or.jp/data/kankou/seminar/pdf/s132.pdf

- 建部山(舞鶴市喜多) - 丹後の地名 https://tangonotimei.com/doc/tango/tatebeyama.html

- 一色氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%80%E8%89%B2%E6%B0%8F

- 丹後守護,「色氏 代々控 http://itech38.co.jp/shigeyuki-tango/tangosyugo-umemoto.pdf

- 今熊野城跡・阿弥陀ヶ峰城跡 | 京都府教育委員会 文化財保護課 https://www.kyoto-be.ne.jp/bunkazai/cms/?p=2015

- 石川氏 (丹後国) - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9F%B3%E5%B7%9D%E6%B0%8F_(%E4%B8%B9%E5%BE%8C%E5%9B%BD)

- 加悦城 http://kojousi.sakura.ne.jp/kojousi.kaya.htm

- 朝倉教景と刀/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/7350/

- 「朝倉宗滴」当主の座に就く野心もあった?軍事面の柱として越前朝倉氏を支え続け、家中の重鎮として君臨。 | 戦国ヒストリー https://sengoku-his.com/627

- 越前的常勝將軍朝倉教景(照葉宗滴) - 日本史專欄 http://sengokujapan.blogspot.com/2017/11/blog-post_34.html

- 朝倉宗滴の味方をも出し抜く「情報力」 妻の兄を裏切り金ケ崎城を獲得した手腕 https://rekishikaido.php.co.jp/detail/11528

- 下剋上 日本史辞典/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/history/history-important-word/gekokujo/