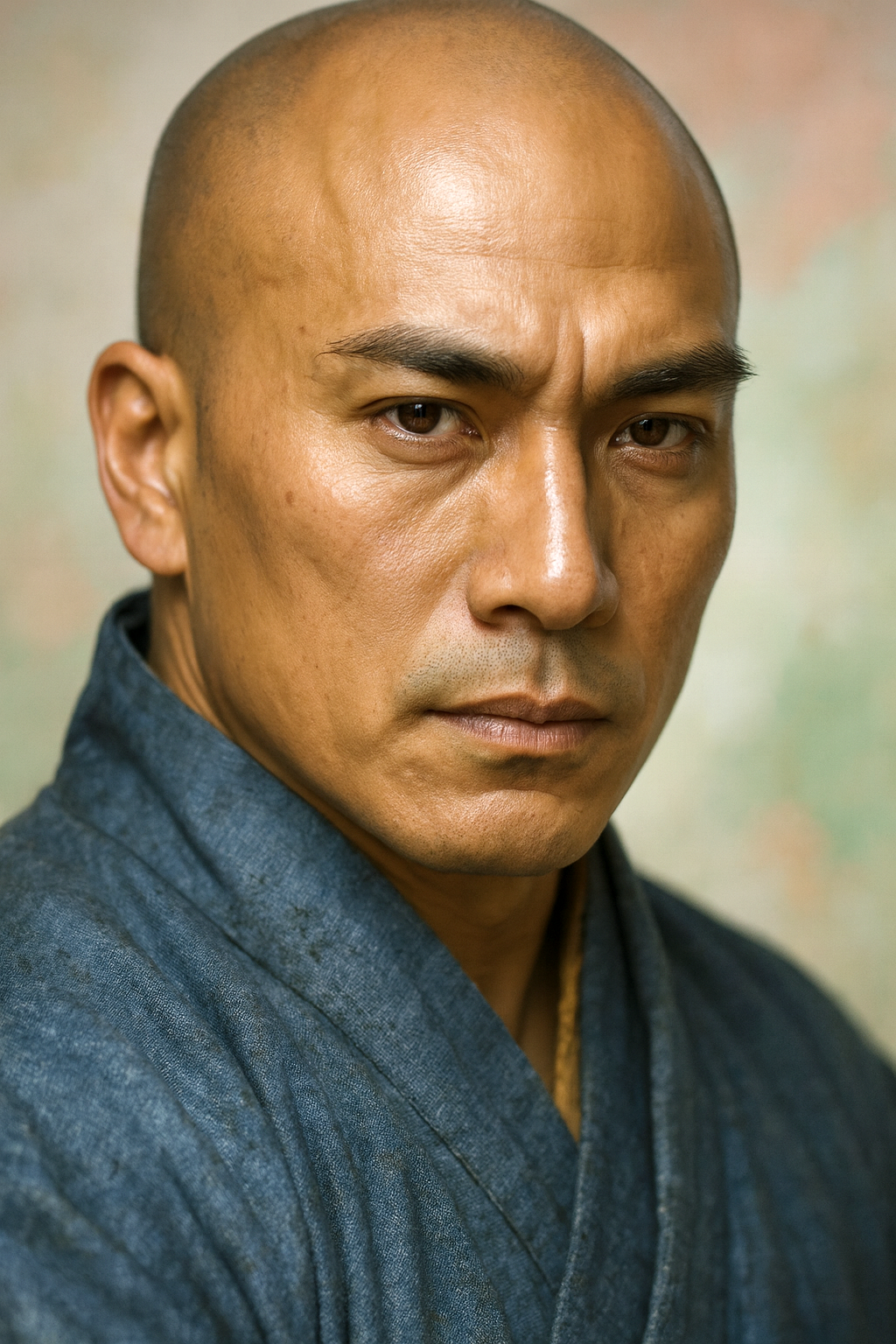

彦山喜安

彦山喜安は史料にないが、戦国期の霊峰英彦山に生きた僧兵の典型。布教で組織基盤を固め、大友・毛利の抗争下で英彦山の存亡をかけ合戦に参加した、信仰と武力を兼ね備えたリアリスト。

戦国期の霊峰英彦山と「彦山喜安」という人物像の総合的考察

序章:彦山喜安という問い

導入:提示された人物像の分析

日本の戦国時代、豊前の地で1491年から1563年頃にかけて活動したとされる「彦山喜安」という人物。旧仏教系の住持であり、近隣の領民を教化する一方で、大名の要請に応じて一軍を率いて合戦に参加したというその人物像は、戦国時代の宗教勢力に属する者の典型的な特徴を凝縮している 1 。本報告書は、この人物像を起点とし、その生涯と彼が生きた時代背景を徹底的に解明することを目的とする。

史料調査の現実と課題

しかしながら、広範な文献調査にもかかわらず、「彦山喜安」という固有名詞を、信頼性の高い一次史料や、『添田町史』、『彦山編年史料』といった学術的な二次史料の中から見出すことはできなかった 3 。この名が確認されたのは、歴史シミュレーションゲームのデータベースと推察されるウェブサイトのみであり、これらは歴史的事実の裏付けとはなり得ない 1 。したがって、史実の人物としての「彦山喜安」の実在を証明することは、現存する史料の制約上、極めて困難であると言わざるを得ない。

この記録の「不在」は、単なる情報の欠落を意味するものではない。むしろそれは、英彦山が辿った過酷な歴史を物語る物証と捉えるべきである。天正9年(1581年)の大友氏による焼き討ちでは、多くの堂宇や仏像と共に、経文や記録文書の類も悉く焼失した 5 。さらに明治維新期の神仏分離・廃仏毀釈によっても、山に残された貴重な記録の多くが失われた 5 。彦山喜安のような一介の住持の記録が存在しないという事実は、これらの歴史的悲劇によって英彦山の記憶がいかに大量に失われたかを示す、一つの象徴的な事例なのである。

本報告書のアプローチ:アーキタイプ(典型)としての再定義

この史料的限界を踏まえ、本報告書は「彦山喜安」という一個人の伝記を記述するのではなく、彼を「戦国時代の英彦山に生きた、名もなき宗教者兼戦士のアーキタイプ(典型)」として再定義する。彼の人物像を構成する「住持」「布教」「合戦」といった要素を切り口に、彼が生きた時代、所属した組織(英彦山)、そして彼が置かれたであろう状況を徹底的に解明することで、記録の彼方にある実像へと迫る。

第一部:霊峰英彦山の歴史的・宗教的背景

第一章:修験道の聖地として

古代からの信仰と隆盛

英彦山は、福岡県と大分県の県境に聳える、古くから信仰を集めてきた霊峰である 9 。その開山は継体天皇25年(531年)に中国・北魏の僧である善正上人によるものと伝えられる 7 。平安時代には、後白河法皇が編纂した『梁塵秘抄』に「竜門(宝満山)の本山彦の山」と詠まれ、その名声が都の貴族社会にまで届いていたことが窺える 5 。中世を通じて、熊野大峰山(奈良県)、羽黒山(山形県)と並ぶ「日本三大修験」の一角を占め、日本を代表する修験道の霊場として発展した 12 。

神仏習合の巨大複合体「霊仙寺」

英彦山の信仰は、神仏習合の典型的な形態をとっていた。山は「英彦山大権現」を祀る神の山であると同時に、天台宗系の修験道寺院「霊仙寺(りょうせんじ)」がその信仰の中核をなしていた 7 。山には座主(ざす)と呼ばれる最高指導者を頂点とした宗教組織が形成され、江戸時代中期には、山内に3000人もの僧衆(山伏)が活動し、彼らが居住・修行する「坊舎(ぼうしゃ)」が800以上も林立していたと伝えられる 11 。これらの坊舎は、単なる住居ではなく、それぞれが独立した宗教活動と生活の単位であった。現存する「財蔵坊(ざいぞうぼう)」は、往時の坊舎の姿を今に伝える貴重な遺構である 13 。

坊舎を中心とする社会経済システム

英彦山は単一の寺社ではなく、各坊舎が独立した経営体として機能する一種の「宗教都市」であった。彦山喜安のような「住持」は、一つの坊舎の経営責任者であり、宗教儀礼の執行者であると同時に、俗世的な経済活動家でもあったと考えられる。彼が行ったとされる「布教活動」は、信仰を広めるという宗教的側面と、寄進や信者を獲得して坊舎の経営基盤を確立するという経済的側面が不可分のものであった。坊舎の維持・発展には経済的基盤が不可欠であり、その収入源は信者からの寄進、荘園経営、祈祷やお札の販売といった宗教活動からもたらされた。したがって、布教は純粋な宗教行為に留まらず、坊舎というミクロな経済単位を支え、ひいては英彦山という巨大な宗教複合体全体の勢力維持に貢献する、極めて現実的な意味合いを持つ活動だったのである。

第二部:戦国動乱と英彦山の軍事力

第二章:北九州の独立勢力

地政学的優位性

英彦山が戦国時代に独立した勢力を保ち得た要因の一つに、その地理的条件がある。英彦山は、豊前国(福岡県東部)、筑前国(福岡県西部)、豊後国(大分県)の三国が接する国境地帯に位置していた 5 。この地政学的条件は、特定の大名による完全な支配を困難にし、英彦山が周辺大名の動向を見据えながら、独立した政治勢力として振る舞うことを可能にした。

武装集団「彦山僧兵」の実態

英彦山は、単なる信仰の山ではなく、強力な軍事力を有する武装集団でもあった。その歴史は古く、平安時代の寛治八年(1094年)には、訴訟を巡って英彦山の「衆徒」が蜂起し、太宰府の安楽寺(現在の太宰府天満宮)の衆徒と乱闘に及んだという記録が残っている 5 。戦国時代に至ると、その軍事力は周辺大名からも無視できない存在となり、大名の要請に応じて合戦に参加する強力な武装集団、いわゆる「僧兵」として認識されていた。「彦山喜安」が「一軍を率いて合戦に参加した」という人物像は、まさにこの歴史的文脈の中に位置づけられるものである 1 。

第三章:大内・大友・毛利の狭間で

大内氏の覇権と英彦山(-1551年)

彦山喜安の生涯の前半にあたる16世紀前半、北九州は周防国(山口県)を本拠とする大内氏が広大な影響力を保持していた 17 。英彦山もまた、大内氏の庇護や干渉を受けつつ、その勢力圏内で活動していたと考えられる。

権力の真空と新たな動乱(1551年-)

この安定した状況は、天文20年(1551年)に大きく揺らぐ。大内氏の重臣であった陶晴賢が主君・大内義隆を討つという「大寧寺の変」が勃発したのである 18 。このクーデターにより、西国随一を誇った大内氏の支配体制は事実上崩壊し、北九州に深刻な権力の真空が生まれた。この機に乗じ、豊後国の大友宗麟と、大内氏の旧領を狙って中国地方から進出してきた毛利元就が、北九州の覇権を巡って激しい抗争を開始した。英彦山が位置する田川地方は、この二大勢力の草刈り場となり、約10年間にわたって戦場と化した 20 。

存亡をかけた戦略的選択

大内氏滅亡後の激動期において、英彦山は、大友・毛利という二大勢力、そして秋月氏や宗像氏といった地場の国人領主たちの間で、生き残りをかけた綱渡りのような外交を強いられた。彼らの行動原理は、特定の大名への忠誠心やイデオロギーではなく、「英彦山」という組織自体の所領と権威を守るという、極めて現実的なものであった。彦山喜安の没年とされる1563年頃は、まさにこの大友・毛利の抗争が最も激化した時期と重なる。英彦山は、状況に応じて同盟相手を変えることで自立を保とうとしたと考えられる。後に起こる天正9年(1581年)の焼き討ちも、英彦山が反大友勢力である秋月種実と軍事同盟を結んだことへの、大友氏による報復であった 21 。これは、英彦山が自らの意思で軍事・政治的選択を行っていた動かぬ証拠である。したがって、「彦山喜安」の「合戦参加」は、単なる大名からの要請に応じた受動的なものではなく、英彦山という組織が存亡をかけて下した戦略的判断の末端で、その実行部隊として動員されたものと解釈するのが妥当である。

第三部:「彦山喜安」の時代(1491-1563)の具体的考察

第四章:激動の豊前と「住持」の二つの顔

彦山喜安が生きた時代、特に彼の後半生は、北九州の政治情勢が最も流動的であった時期と重なる。このような時代にあって、彼のような「住持」は、平時と有事で全く異なる二つの顔を使い分ける必要があった。

平時の顔:「住持」としての布教活動

平時における住持の最も重要な役割は、布教活動を通じた教団組織の維持・拡大であった。英彦山は、農耕神、水分神、火防ぎの神など、人々の生活に密着した多様な神格を祀っており、その信仰は山麓一帯の農村に深く根付いていた 15 。喜安の布教活動とは、具体的にはこうした英彦山信仰を村々に広め、人々の信仰心を集めることであった。これにより、領民からの米や布といった経済的支援(寄進)を確保し、自身が預かる坊舎の経営を安定させることができた。さらに、領民との間に築かれた強固な関係は、有事の際には情報網や、あるいは兵力供給源としても機能したであろう。布教は、信仰と経済と軍事を結びつける、極めて戦略的な活動だったのである。

有事の顔:「戦士」としての合戦参加

ひとたび戦乱となれば、住持は坊舎を率いる軍事指揮官へと変貌した。「大名の要請」に応じた合戦参加は、彦山喜安の後半生、特に1551年の大内氏滅亡以降に頻繁になったと推測される。彼が参加した可能性のある合戦としては、毛利氏の支援を受けた宗像氏貞が大友方と戦った一連の戦い(1558年-1560年頃)などが挙げられる 19 。喜安が率いたとされる「一軍」とは、彼が住持を務める坊舎に所属する武装した山伏や僧兵、そして彼の教化を受けていた領民たちから成る、数十人から百人規模の部隊であったと想定される。

以下の表は、彦山喜安の生涯と、同時代の北九州における主要な出来事を対比させたものである。個人の記録がない以上、彼が生きた時代の文脈を具体的に示すことが、その実像を理解する上で不可欠である。

表1:彦山喜安の時代(1491-1563)における北九州の政治・軍事動向と英彦山

|

西暦(和暦) |

北九州の主要動向 |

主要関連勢力 |

英彦山への影響(推測) |

|

1491 (延徳3) |

(喜安生誕年) |

大内氏、少弐氏、大友氏 |

大内氏が北九州での影響力を拡大する時期。英彦山もその動向を注視し、勢力均衡の中で自立を模索していた。 |

|

1551 (天文20) |

大寧寺の変。大内義隆が陶晴賢に討たれる。 |

大内氏、陶氏 |

北九州の支配者が不在となり、権力構造が激変。英彦山は自立か、新たな同盟相手の模索を迫られる。喜安の活動も大きな転換点を迎えた可能性が高い。 |

|

1555 (弘治元) |

厳島の戦い。毛利元就が陶晴賢を破る。 |

毛利氏、陶氏、大友氏 |

毛利氏の北九州進出が本格化。大友氏との対立構造が明確になり、英彦山は二大勢力の狭間で難しい選択を迫られる。 |

|

1558 (永禄元) |

宗像氏貞、大友氏と古賀原で合戦。 |

大友氏、宗像氏、毛利氏 |

英彦山は反大友陣営(宗像・毛利)に与した可能性が考えられる。喜安もこの種の局地戦に、一軍の将として参加した可能性がある。 |

|

1563 (永禄6) |

(喜安没年) |

大友氏、毛利氏 |

大友・毛利の抗争が継続する中、英彦山は依然として軍事的緊張状態にあった。喜安の死も、こうした絶え間ない争乱の中でのものであったかもしれない。 |

この年表が示すように、彦山喜安の生涯は、北九州の覇権を巡る巨大な政治・軍事力学の変動と密接に連動していた。彼の個人的な選択や行動は、常に英彦山全体の存亡という、より大きな文脈の中にあったのである。

第四部:「彦山喜安」という人物像の再構築

第五章:記録の彼方の実像

「旧仏教系の住持」という属性の再確認

彦山喜安の人物像を構成する要素を、これまでの考察に基づいて再検証する。「旧仏教系」という属性は、天台宗や真言宗など、平安時代以前に日本に定着した宗派を指す。英彦山が天台修験の本山派に属していたことからも、この属性は歴史的背景と完全に一致する 7 。また、「住持」としての彼は、単に宗教儀礼を司るだけでなく、坊舎の財産管理、信者組織の維持、さらには外部勢力との交渉など、多岐にわたる俗務をこなす経営者・管理者としての側面も持っていたと推測される。

信仰と武力の非矛盾性

現代的な価値観では「布教」と「合戦」は相容れない活動に見えるかもしれない。しかし、戦国時代の宗教勢力にとって、これらは自己の存続と発展のために不可分なものであった。布教によって得られる経済力と人的ネットワークが軍事力の基盤となり、その軍事力が寺社の所領と権益を物理的に守護し、さらなる布教活動の安全を保障した。彦山喜安が持っていたとされる二面性は、この時代の宗教指導者にとっては、矛盾ではなく、むしろ生き残るための必然であった。

結論:アーキタイプとしての彦山喜安

最終的に、彦山喜安という名の個人が史実として存在したかを証明することは、現存史料の制約から不可能である。しかし、彼に付与された属性(住持、布教、合戦)と、英彦山を巡る詳細な歴史的文脈を突き合わせることで、極めてリアルな人物像が浮かび上がってくる。すなわち、「霊峰英彦山の一坊を預かり、平時は領民を教化して組織の基盤を固め、乱世の要請に応じて武器を手に戦場に赴く、信仰と武力を兼ね備えたリアリスト」――これこそが、戦国乱世を生き抜いた英彦山の無名の僧兵・住持たちの、真実に近い姿であろう。彦山喜安は、歴史の記録には残らなかった、しかし確かに存在したであろう「名もなき主役」の一人を象徴する存在なのである。

終章:英彦山の変容と歴史への視座

喜安没後の英彦山

彦山喜安の死後も、英彦山は動乱の中心にあり続けた。永禄11年(1568年)の第一次焼き討ちに続き、天正9年(1581年)には大友軍の総攻撃を受け、全山が焼亡するという壊滅的な打撃を受けた 5 。これにより、中世以来の英彦山の勢力は大きく削がれた。さらに天正15年(1587年)、九州を平定した豊臣秀吉によって広大な神領を没収され、武装勢力としての英彦山は事実上解体された 22 。戦国を生き抜いた宗教的独立勢力の時代は、ここに終わりを告げたのである。

歴史を探求する視点

本報告書は、「彦山喜安」という記録に残らない一人の人物を手がかりに、戦国時代の北九州という複雑な世界の一断面を解明する試みであった。この探求は、歴史研究における一つの重要な視座を示唆している。すなわち、個人の直接的な記録が失われていたとしても、その人物が生きた時代、場所、社会構造を深く掘り下げることで、その「生」の輪郭とリアリティを浮かび上がらせることが可能であるという点である。

彦山喜安の探求は、歴史の表舞台に立つ英雄や大名だけでなく、彼らと同じ時代を必死に生き、時には彼らと対峙し、歴史を動かした無数の人々の存在に光を当てることの重要性を示している。歴史とは、そうした名もなき人々の営みの総体であり、記録の彼方に消えた一人ひとりの人生を想像力によって再構築する作業の中にこそ、歴史を探求する真の醍醐味があると言えるだろう。

引用文献

- 『信長の野望蒼天録』武将総覧 - 火間虫入道 http://hima.que.ne.jp/souten/data/soutendata.cgi?equal10=Q;target=95;max=1990;print=20;p=3

- 『信長の野望蒼天録』武将総覧 - 火間虫入道 http://hima.que.ne.jp/souten/data/soutendata.cgi?equal1=1906

- 書籍販売 - 添田町公式ホームページ(まちづくり課) https://www.town.soeda.fukuoka.jp/page/1053.html

- 英彦山 - SHINDEN https://shinden.boo.jp/wiki/%E8%8B%B1%E5%BD%A6%E5%B1%B1

- 彦山を包囲し、全山を焼討ちにした。そのため多くの堂宇や仏像・経文・神具などの宝物類が、悉く焼失・破壊されたと言わ http://bud.beppu-u.ac.jp/modules/xoonips/download.php?file_id=4575

- 英彦山と豊臣秀吉が関係あるらしいが、どんなことか? | レファレンス協同データベース https://crd.ndl.go.jp/reference/entry/index.php?id=1000185114&page=ref_view

- 霊泉寺 (福岡県添田町) - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9C%8A%E6%B3%89%E5%AF%BA_(%E7%A6%8F%E5%B2%A1%E7%9C%8C%E6%B7%BB%E7%94%B0%E7%94%BA)

- 【英彦山義僧事件 霊山に吹き荒れる苦難の嵐】 - ADEAC https://adeac.jp/tagawa-lib/text-list/d300010/ht001120

- 英彦山記念物 - 福岡県文化財データベース https://www.fukuoka-bunkazai.jp/frmDetail.aspx?db=4&id=45

- お知らせ|英彦山神宮|福岡県添田町 http://hikosanjingu.or.jp/news/

- 九州西国霊場 第一番札所 英彦山 霊泉寺 - 今日は何の日 https://officephoenix.net/kyushu-henro/%E4%B9%9D%E5%B7%9E%E8%A5%BF%E5%9B%BD%E9%9C%8A%E5%A0%B4%E3%80%80%E7%AC%AC%E4%B8%80%E7%95%AA%E6%9C%AD%E6%89%80%E3%80%80%E8%8B%B1%E5%BD%A6%E5%B1%B1%E3%80%80%E9%9C%8A%E6%B3%89%E5%AF%BA/

- 英彦山 | 観光スポット | 【公式】福岡県の観光/旅行情報サイト「クロスロードふくおか」 https://www.crossroadfukuoka.jp/spot/13037

- 英彦山 -【英彦山ネット】英彦山の総合情報サイト https://hikosan.net/index.php

- まずはここから! 英彦山0合目でにぎわいづくり - 日本仕事百貨 https://shigoto100.com/2025/05/soeda-fukuoka-2.html

- 英彦山の史跡 | 福岡県立英彦山青年の家 - ふくおか社会教育ネットワーク https://www.fsg.pref.fukuoka.jp/hikosan/shiseki/spot.html

- 天と地をつなぐ神の山、英彦山へ|グラフふくおか 2022 AUTUMN https://www.pref.fukuoka.lg.jp/somu/graph-f/2022autumn/hikosan/index.html

- 山口市観光情報サイト 「西の京 やまぐち」 山口の基礎を築いた大内氏 https://yamaguchi-city.jp/history/ouchi.html

- 陶晴賢-歴史上の実力者/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/44320/

- 宗像氏貞 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%97%E5%83%8F%E6%B0%8F%E8%B2%9E

- 第2章 添田町及び英彦山の概要 https://www.town.soeda.fukuoka.jp/uploaded/attachment/1506.pdf

- 僧兵 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%83%A7%E5%85%B5

- 英彦山座主(ざす)「昌千代(まさちよ)」 霊山の法灯を護った女性座主 - ADEAC https://adeac.jp/tagawa-lib/texthtml/d300010/mp100010-300010/ht000450