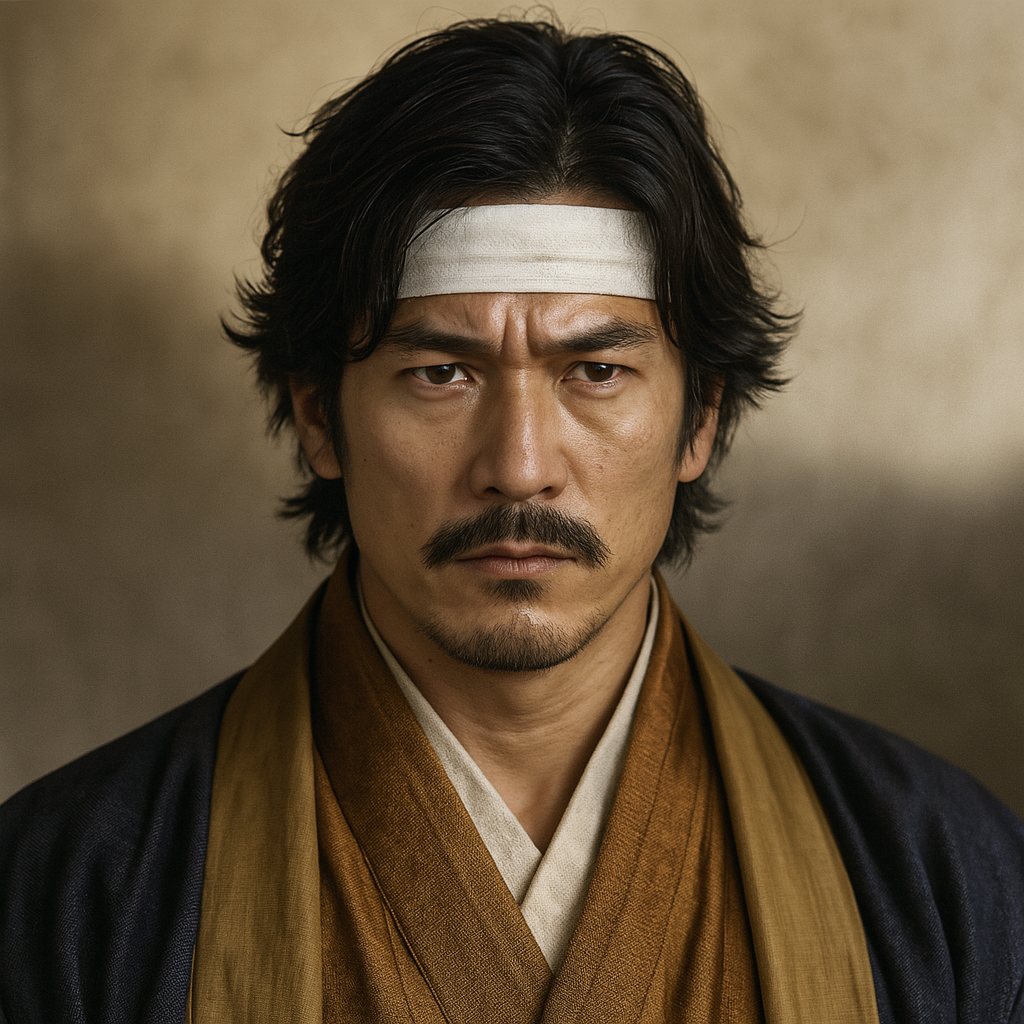

得居通幸

得居通幸は来島村上氏の嫡男。秀吉に帰順し鹿島城を守り、朝鮮出兵で戦死。没年は文禄3年と判明し、その生涯は歴史の潮流に翻弄された。

得居通幸:歴史の潮流に翻弄された伊予の海将、その生涯の徹底調査報告

序章:歴史の潮流に翻弄された伊予の海将、得居通幸

本報告書は、戦国時代から安土桃山時代にかけて活躍した伊予国の武将、得居通幸(とくい みちゆき、1557/58年 - 1594年)の生涯について、現存する史料に基づき徹底的に調査し、その実像を多角的に解明することを目的とする。通幸は、弟であり、より著名な来島通総(くるしま みちふさ)の影に隠れがちであるが、彼自身の行動と決断が伊予の、ひいては日本の歴史の転換点において重要な役割を果たした独立した武将であった。

彼の生涯は、複雑な家督相続、織田・豊臣方への帰順という戦略的決断、そして長らく謎に包まれていたその最期に至るまで、戦国乱世から豊臣政権による天下統一へと移行する激動の時代における地方海賊衆の precarious な立場を象徴している。本報告書では、『予陽河野家譜』などの軍記物、近年編纂が進む『豊臣秀吉文書集』などの一次史料、そして山内譲氏をはじめとする現代の研究成果を批判的に検討し、通幸の生涯を再構築する。彼の物語は単なる敗者の記録ではなく、時代の変化を読み、一族の存続と自らの立身のために戦い抜いた、一人の海将の計算された、しかし悲劇的な結末を迎えた闘争の記録である。

第一章:出自と来島村上氏の動向 ― 瀬戸内の風雲児

来島村上氏の嫡男として

得居通幸は、弘治3年(1557年)または永禄元年(1558年)に、瀬戸内海で絶大な影響力を誇った村上水軍の一派、来島村上氏の当主・村上通康(みちやす)の嫡男(長男)として生を受けた 1 。父・通康は、伊予国の守護大名である河野氏の重臣として、来島城を拠点に水軍を率い、軍事・政治・外交の各方面で中心的な役割を担う実力者であった 4 。来島村上氏は、河野氏が瀬戸内海の制海権を維持するための不可欠な存在であり、通幸はその強力な海賊衆の後継者として生を受けたのである 4 。彼の兄弟には、後に来島家の家督を継ぐ弟の来島通総、村上通清、そして毛利元就の子である穂井田元清に嫁いだ松渓妙寿らがいる 3 。このような環境で育った通幸は、幼少期から操船術や海戦術、そして複雑な瀬戸内の外交術を叩き込まれたと推察される。

家督相続の分水嶺

嫡男でありながら、通幸は父・通康の死後、来島村上氏の家督を継ぐことはなかった。家督は弟の通総に譲られ、通幸は一門の得居氏を継承することになった 2 。この異例の家督相続の背景には、兄弟の母親の出自が大きく関わっている。通総の母は、主君である河野氏の当主・河野弾正少弼通直の娘であったため、通総は主家の血を直接引く存在だった 6 。一方、通幸は史料において「庶長子」(側室の子である長男)と記されることがあり、これは彼の母の身分が通総の母よりも低かったことを示唆している 9 。

この家督相続は、単なる家内の問題ではなく、主君である河野氏との政治的結束を強化するための高度な戦略的判断であったと考えられる。戦国時代において、長子相続の原則は必ずしも絶対ではなく、政治的な都合が優先されることは珍しくなかった。河野氏の姫を母に持つ通総を後継者とすることで、父・通康は来島村上氏の主家内における優越的地位を盤石なものにしようとしたのである。

結果として、通幸は分家である得居氏を継ぎ、「得居通幸」(通之、通久、通年とも)と名乗ることとなった 1 。また、得居氏を名乗るにあたり、南北朝時代に伊予で活躍した名門・土居氏と得能氏の末裔を称したとされ、これは分家の当主としての権威付けを図る意図があったものと見られる 1 。この家督相続は、通幸のその後の人生を決定づける最初の大きな転機であった。本家の当主となった弟とは異なる道を歩むことになった彼は、来島本家の枠組みに縛られず、自らの力で新たな活路を見出そうとする独立した気概を育んでいった可能性が高い。この経験が、後の大胆な決断へと繋がっていくのである。

第二章:激動の天正十年 ― 運命の決断

織田か毛利か ― 岐路に立つ兄弟

天正10年(1582年)頃、日本の政治情勢は織田信長の天下統一事業によって大きく揺れ動いていた。信長の家臣・羽柴秀吉(後の豊臣秀吉)が率いる軍勢は、中国地方の覇者・毛利氏を攻め、両者の間で激しい戦いが繰り広げられていた(中国攻め) 11 。この頃、来島兄弟の主家である河野氏は、土佐の長宗我部元親の侵攻に苦しみ、毛利氏の支援に依存することでかろうじて命脈を保っている衰退状態にあった 14 。

このような状況下で、秀吉は毛利方の戦力を切り崩すため、調略を開始する 10 。この呼びかけに応じたのが、得居通幸と来島通総の兄弟であった。彼らは、もはや没落寸前の河野氏や、織田軍の前に守勢に立たされている毛利氏と運命を共にするよりも、天下の趨勢を握りつつある織田方につくことが、一族の存続と発展に繋がると判断した。これは単なる裏切りではなく、将来を見据えた冷徹な戦略的判断であった。

この決断が単なる思いつきでなかったことは、秀吉が通幸に宛てた書状の存在からも明らかである。本能寺の変の直前、天正10年5月18日付の秀吉の書状には、備中高松城を水攻めにしている戦況を伝え、近いうちに警固船(水軍)の動員を要請する可能性があるため、その心づもりをしておくよう通幸に指示する内容が記されている 17 。これは、兄弟が秀吉と直接交渉し、帰順の約束を交わしていたことを示す決定的な証拠である。

鹿島城籠城戦 ― 兄の意地と武勇

兄弟の離反は、毛利・河野両氏にとって看過できない裏切り行為であった。両氏は、同じ村上水軍のライバルであった能島村上氏の村上武吉と連合し、直ちに来島兄弟の討伐に乗り出した 9 。

この攻撃により、本拠地である来島城は陥落し、来島氏当主である弟の通総は、京にいる秀吉のもとへ脱出することを余儀なくされた 9 。しかし、兄の通幸は弟とは異なる道を選んだ。彼は伊予国風早郡の沖に浮かぶ海城・鹿島城(現在の愛媛県松山市)に立てこもり、毛利・河野連合軍の猛攻に徹底抗戦したのである 1 。この籠城戦は熾烈を極め、毛利方は軍船から大筒(大砲)を用いて城を砲撃したと伝えられており、これは日本の海戦史における艦砲射撃の初期の事例として注目される 19 。通幸はこの猛攻を耐え抜き、鹿島城を守り切ることに成功した。

弟の通総が中央の秀吉のもとで外交的に新たな主君との関係を固める一方で、兄の通幸が地元で軍事的に拠点を死守するという行動は、一見すると対照的だが、実際には兄弟が連携した巧みな二正面作戦であった可能性が高い。当主である通総が新たな同盟を確実なものにするため中央に出向く間、武勇に優れた通幸が領地を守り抜く。この鹿島城での奮戦は、通幸が自らの武将としての価値を新しい主君である秀吉に示す絶好の機会となった。それは、来島・得居一族が豊臣方にとってどれほど有用な戦力であるかを具体的に証明するものであり、彼の後の処遇に直結する重要な軍功となった。この一戦により、通幸は単なる「通総の兄」ではなく、一個の独立した指揮官としての評価を不動のものとしたのである。

第三章:豊臣政権下の得居通幸 ― 天下人の配下として

四国平定と恩賞

本能寺の変の後、山崎の戦いを経て織田政権の実権を掌握した秀吉は、天正13年(1585年)に四国平定(四国攻め)を開始した。かねてより秀吉に忠誠を誓っていた得居通幸・来島通総兄弟は、小早川隆景が率いる伊予方面軍の先導役を務め、旧主家である河野氏の攻略に貢献した 1 。

四国平定後、秀吉は伊予国の知行再編を行った。この論功行賞において、来島氏当主の通総は伊予国風早郡に1万4,000石の所領を与えられ、大名としての地位を確立した 1 。一方で、兄の通幸もその軍功を高く評価され、同じく風早郡内に恵良山城を拠点とする3,000石の所領を個人的に与えられた 1 。

この1万4,000石と3,000石という知行高の差は、単に兄弟間の序列を示しただけではない。通総への1万4,000石は「来島氏」という一族全体に対する恩賞であり、彼を大名として認知したことを意味する。それに対し、通幸への3,000石は、鹿島城での籠城戦をはじめとする彼個人の軍功に対する直接的な褒賞であった。秀吉はこのように、同じ有力な海賊衆一族の中に、大名としての兄(原文の誤記を訂正、正しくは弟)と、直臣(旗本)としての弟(原文の誤記を訂正、正しくは兄)という二つの異なる立場の存在を作り出した。これにより、一族が一体化して過度に強力な勢力となることを防ぎつつ、兄弟双方から豊臣政権への直接的な忠誠を引き出すという、巧みな支配構造を構築したのである。これは、独立性の高かった海賊衆を、新たな中央集権体制の中に効果的に組み込むための洗練された手法であった。

天下統一事業への参陣

豊臣政権の直臣となった通幸は、秀吉の天下統一事業において、豊臣水軍(船手衆)の一員として重要な役割を果たし続けた。天正15年(1587年)の九州征伐、そして天正18年(1590年)の小田原征伐にも水軍を率いて参陣した記録が残っている 1 。これらの戦役において、彼は弟の通総や、九鬼嘉隆、脇坂安治といった他の豊臣水軍の主だった将たちと共に、兵員や物資の輸送、海上からの攻撃、海上封鎖といった任務に従事し、秀吉の天下統一に貢献した 23 。

表:得居通幸と来島通総の経歴比較

|

項目 |

得居通幸 |

来島通総 |

備考 |

|

生年 |

弘治3年 (1557) / 永禄元年 (1558) |

永禄4年 (1561) |

兄は通幸。 |

|

父 |

村上通康 |

村上通康 |

来島村上氏当主。 |

|

母 |

不詳 (側室か) |

河野通直の娘 |

母の出自が家督相続の鍵となった 6 。 |

|

継承家 |

得居氏 |

来島氏 |

嫡男でありながら分家を継ぐ 2 。 |

|

天正10年の動向 |

鹿島城に籠城し毛利・河野軍を防ぐ |

秀吉のもとへ脱出 |

兄弟による連携戦略の可能性 9 。 |

|

四国平定後の知行 |

伊予国風早郡 3,000石 |

伊予国風早郡 14,000石 |

通総は大名に、通幸は直臣となる 1 。 |

|

主な参戦歴 |

九州征伐、小田原征伐、文禄の役 |

九州征伐、小田原征伐、文禄・慶長の役 |

兄弟ともに豊臣水軍の中核を担う 3 。 |

|

最期 |

文禄3年 (1594) 朝鮮にて戦死 |

慶長2年 (1597) 鳴梁海戦にて戦死 |

没年・場所は長らく混同されてきた 26 。 |

|

子孫 |

嗣子なく家名断絶 |

豊後森藩主・久留島氏として存続 |

兄弟の運命の対照を象徴する。 |

第四章:朝鮮出兵と最期の謎 ― 諸説の徹底検証

文禄の役への出陣

天下統一を成し遂げた秀吉は、次なる目標として大陸への進出を掲げ、文禄元年(1592年)に朝鮮への出兵(文禄の役)を開始した。豊臣水軍の有力な将であった得居通幸も、当然ながらこの戦役に動員された 1 。彼は弟の通総らとともに船団を率いて朝鮮半島へ渡り、兵員の輸送、沿岸の制圧、そして海上補給路の確保といった重要な任務を担った 28 。

通説とその問題点(文禄元年/1592年没説)

長年にわたり、通幸の最期については、文禄元年(1592年)の夏に朝鮮水軍との戦いで戦死したとする説が通説として流布してきた。この説は、主に朝鮮側の記録、特に名将・李舜臣が残した戦勝報告である『唐浦破倭兵状』などの記述の解釈に基づいているが、その内容は曖昧である。

- 6月2日、唐浦の戦い説 :李舜臣の報告書に記された「三十歳ほどの気力強壮な」日本の将を討ち取ったという記述を、通幸に比定する説 3 。

- 6月6日、唐項浦の戦い説 :同じく李舜臣の報告にある「二十四、五歳の容貌魁偉な」若武者を討ち取った記述を、通幸と結びつける説 27 。

- 6月7日、粟浦の戦い説 :信憑性に疑問のある日本の記録『高麗船戦記』に見える、海戦に敗れて島に籠城し自害した「四国志摩守」なる人物を通幸とする説 3 。

これらの説が抱える最大の問題点は、歴史研究者の山内譲氏が指摘するように、いずれも朝鮮側や日本の不確かな史料に登場する 名前の記されていない 日本の将の記述に、後から得居通幸という名前を当てはめている点にある 27 。通幸が朝鮮で戦死したという事実を知る後世の研究者が、状況の似た匿名の戦死者に彼の名前を当てはめてしまった、一種の確証バイアスに基づいた推論に過ぎない。史料自体に通幸の名前が明記されていない以上、これらの説の信憑性は極めて低いと言わざるを得ない。

最新研究に基づく没年(文禄三年/1594年没説)

通幸の没年に関する最も信頼性の高い説は、山内譲氏による日本側の一次史料、特に『豊臣秀吉文書集』に収録された書状の分析によってもたらされた。山内氏の研究により、年代未詳ながら3月6日付で秀吉および奉行衆が発給した二通の書状が発見された。これらの書状には、「得居通幸」が朝鮮で「敵番船」と交戦中に戦死したという事実が明確に記されていたのである 27 。

朝鮮から日本へ戦死の報が伝わるまでの時間差を考慮すると、実際の戦闘は正月末から2月初旬にかけて行われたと推定される。さらに、文禄2年(1593年)5月付で通幸を宛名とする書状が現存することから、彼の没年が文禄2年以前でないことは確実である。これらの事実を総合的に検討した結果、通幸が戦死したのは 文禄3年(1594年)の1月末から2月初旬 であったとする説が、現在では最も有力な学説となっている 3 。この説は、憶測ではなく、個人名が明記された一次史料に基づくものであり、歴史研究における証拠の重要性を示す好例である。

(参考)鳴梁海戦戦死説の誤謬

一部の文献では、通幸が慶長2年(1597年)の鳴梁(ミョンニャン)海戦で戦死したと記されていることがある 10 。しかし、これは明らかな誤りである。この有名な海戦で李舜臣に討ち取られたのは、彼の弟である来島通総である 5 。兄弟ともに朝鮮で戦死した海将であったため、後世に混同が生じたものと考えられるが、鳴梁海戦の時点で通幸は既にこの世の人ではなかった。

第五章:人物像と遺産

得居通幸の人物像

通幸自身が書き残した書状や日記といった史料は現存しないため、その人物像は彼の行動から推察するほかない。鹿島城での徹底した籠城戦は、彼が不屈の精神と卓越した軍事指揮能力を持つ武将であったことを物語っている 9 。主家を見限り、勃興しつつあった秀吉に味方した決断は、彼が時勢を読む鋭い戦略眼と、リスクを恐れない大胆さを兼ね備えていたことを示している 10 。弟が中央へ赴く中で、自らは最も危険な前線に残り戦い抜いた姿からは、自らの領地と部下に対する強い責任感がうかがえる。彼は、本家の家督という道を絶たれながらも、自らの武功と才覚によって独自の地位を築き上げた人物であった。弟・通総との関係も、単なるライバル関係ではなく、一族の存続という共通の目標に向けた戦略的な協力関係にあったと見ることができる 20 。

歴史に遺したもの

得居通幸は、嗣子(後継者)を残さずに朝鮮の地で戦死した 3 。そのため、彼に与えられた3,000石の所領は本家である来島通総の領地に併合され、彼が率いた得居氏は一代で断絶した 1 。その結果、彼の子孫が豊後森藩主(久留島氏)として近世大名となり、明治時代まで家名を存続させた弟・通総とは対照的に、通幸の歴史的遺産は形としては残らなかった 30 。現在、彼の墓所は旧北条市、現在の愛媛県松山市下難波にある大通寺にひっそりと残されていると伝えられる 2 。

通幸の物語は、16世紀末の日本から姿を消しつつあった武士の一類型、すなわち半独立的な地方の海賊領主の運命を象徴している。彼は、地方勢力(河野氏)の家臣から天下人(豊臣氏)の直臣へと、時代の変化を見事に乗りこなした。しかし、新たに構築された中央集権的な体制下では、彼のような中小領主が大名として独立した家系を永続させることは困難であった。嗣子なく戦死し、その所領が弟の大名領に吸収されたという結末は、まさに天下統一の過程で無数の小領主たちが、より大きな権力構造の中に統合・整理されていった歴史の縮図と言える。彼は、天下統一という壮大な物語の中で重要な役割を果たしながらも、その名を永続させることなく消えていった多くの武将たちの一人として、記憶されるべき存在である。

結論:戦国末期を生きた一海将の生涯とその再評価

得居通幸の生涯は、伊予の有力海賊衆の嫡男として生まれながらも家督を継げず、分家の主として自らの道を切り拓くことから始まった。彼は、時代の大きな転換点であった天正10年に、旧主を離れ秀吉に与するという大胆な政治的決断を下し、その忠誠の証として鹿島城で毛利・河野連合軍の猛攻を防ぎきった。その功績により豊臣政権下で直臣として取り立てられ、天下統一事業に貢献したが、最後は朝鮮出兵の異郷の地でその生涯を閉じた。

長らく彼の最期は弟・来島通総のそれと混同され、その没年も不確かなままであった。しかし、近年の一次史料に基づいた厳密な研究は、彼の死を文禄3年(1594年)のことと特定し、歴史の霧を晴らした。このことは、歴史研究が常に新たな証拠によって更新されうるダイナミックな営みであることを示している。

得居通幸は、決して弟の物語の脇役ではない。彼の決断と武勇がなければ、来島一族の豊臣政権下での地位は大きく異なっていたかもしれない。彼の生涯は、血筋、政治的計算、そして個人の武勇が複雑に絡み合いながら、個人の運命を左右した戦国乱世の終焉を体現している。彼は、天下統一の大きな潮流の中にその生涯を捧げた、一人の傑出した海将として、正当に再評価されるべきである。

引用文献

- 得居通幸 - 维基百科 https://zh.wikipedia.org/zh-cn/%E5%BE%97%E5%B1%85%E9%80%9A%E5%B9%B8

- 愛媛県史 人 物(平成元年2月28日発行) - データベース『えひめの記憶』|生涯学習情報提供システム https://www.i-manabi.jp/system/regionals/regionals/ecode:2/57/view/7513

- 得居通幸 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%97%E5%B1%85%E9%80%9A%E5%B9%B8

- 村上通康 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%91%E4%B8%8A%E9%80%9A%E5%BA%B7

- 村上水軍 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%91%E4%B8%8A%E6%B0%B4%E8%BB%8D

- 来島通総 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%A5%E5%B3%B6%E9%80%9A%E7%B7%8F

- 来島通之(くるしま みちゆき)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E6%9D%A5%E5%B3%B6%E9%80%9A%E4%B9%8B-1072644

- 村上水軍の一族 ~ シリーズ:日本の歴史本を読んでみて - MyPhotoBlog https://robintousan.sakura.ne.jp/MyPhotoBlog/index.html?menu2017&MyList20171114.html

- 伊予鹿島城 http://www.oshiro-tabi-nikki.com/houjyoukasima.htm

- G503 村上顕忠 - 系図 https://www.his-trip.info/keizu/entry340.html

- 備中高松城の戦い - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%82%99%E4%B8%AD%E9%AB%98%E6%9D%BE%E5%9F%8E%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84

- 山崎の戦い/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/10365/

- 中国攻め - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E6%94%BB%E3%82%81

- 伊予河野氏の盛衰と大山積神社を訪ねる https://bingo-history.net/wp-content/uploads/2013/07/56d01dc9e74499accbb4ae9a1cb54439.pdf

- 中世の河野氏の光と影 - データベース『えひめの記憶』|生涯学習情報提供システム https://www.i-manabi.jp/system/regionals/regionals/ecode:1/23/view/3297

- 河野通直 - BIGLOBE https://www7a.biglobe.ne.jp/echigoya/jin/KounoMichinao~Hyoubu.html

- 歴史の目的をめぐって 豊臣秀吉 https://rekimoku.xsrv.jp/2-zinbutu-20-toyotomi-hideyosi.html

- 歴史の目的をめぐって 毛利輝元 https://rekimoku.xsrv.jp/2-zinbutu-35-mouri-terumoto.html

- 伊予北条の鹿島へゆく② - 海と日本PROJECT in えひめ https://ehime.uminohi.jp/report/%E4%BC%8A%E4%BA%88%E5%8C%97%E6%9D%A1%E3%81%AE%E9%B9%BF%E5%B3%B6%E3%81%B8%E3%82%86%E3%81%8F%E2%91%A1/

- 祟る中世 https://tsukuba.repo.nii.ac.jp/record/2010104/files/JLF_13-21.pdf

- [日本戰國]河野氏-河野通直之謎 https://vocus.cc/article/654b7d5dfd897800016b9494

- 三 豊臣秀吉の四国征圧 - データベース『えひめの記憶』|生涯学習情報提供システム https://www.i-manabi.jp/system/regionals/regionals/ecode:2/62/view/7859

- 九鬼嘉隆- 维基百科,自由的百科全书 https://zh.wikipedia.org/zh-cn/%E4%B9%9D%E9%AC%BC%E5%98%89%E9%9A%86

- 1590年 小田原征伐 | 戦国時代勢力図と各大名の動向 https://sengokumap.net/history/1590/

- 賤ヶ岳七本槍の加藤嘉明が生んだ「家風」と御家騒動 - 歴史人 https://www.rekishijin.com/37879

- 鳴梁海戦 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%B3%B4%E6%A2%81%E6%B5%B7%E6%88%A6

- 得居通年とは? わかりやすく解説 - Weblio国語辞典 https://www.weblio.jp/content/%E5%BE%97%E5%B1%85%E9%80%9A%E5%B9%B4

- 豊臣秀吉朱印状 | khirin C https://khirin-ld.rekihaku.ac.jp/rdf/nmjh_kaken_medInterNationalExcange/E13726

- 豊臣秀吉の真の四国平定の時~伊予河野氏と小早川隆景~ - 安芸の夜長の暇語り http://tororoduki.blog92.fc2.com/blog-entry-179.html

- ざいだん模様 村上水軍のその後 - 日本財団図書館 https://nippon.zaidan.info/kinenkan/moyo/0001368/moyo_item.html