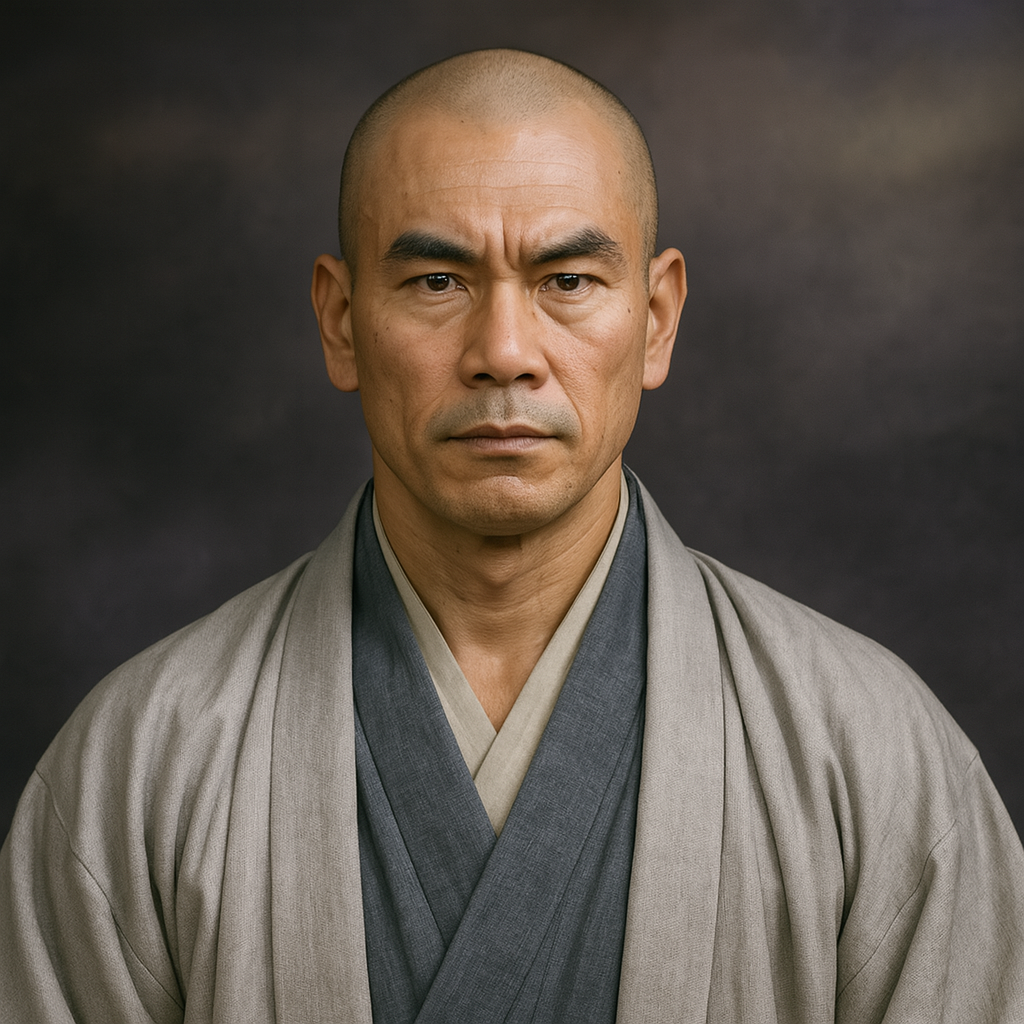

快川紹喜

快川紹喜は戦国時代の禅僧。武田信玄の師として仕え、その死後、織田信忠による恵林寺焼き討ちの際、「心頭滅却すれば火もまた涼し」の言葉を残し、炎の中で殉教した。

報告書:快川紹喜 ― 乱世に輝いた禅の精神と気骨の生涯

序章:伝説の向こう側へ

「心頭を滅却すれば火もまた涼し」。この一句は、戦国時代の禅僧、快川紹喜(かいせんじょうき)の壮絶な最期を象徴する言葉として、あまりにも有名です 1 。武田信玄の師として、そして織田信長の軍勢による焼き討ちの炎の中で、泰然自若として殉じた不屈の禅僧。この英雄的なイメージは、快川紹喜という人物の核心を捉えている一方で、その80年に及ぶ生涯の、ほんの一断面に過ぎません。

彼の生涯は、単なる悲劇の物語ではありませんでした。そこには、美濃の国主と宗教界の権威をかけて渡り合った組織の指導者としての顔、甲斐の虎・武田信玄の懐刀として政治の深奥に関与した外交僧としての顔、そして禅の深遠な思想を命がけで体現した求道者としての顔がありました。これらの多岐にわたる実像は、伝説の影に隠れがちです。

本報告書は、この伝説の向こう側へと踏み込み、快川紹喜という一人の禅僧の生涯を、史料に基づき多角的に解明することを目的とします。彼の出自と禅の道への歩みから始まり、美濃での権力との対峙、武田信玄との邂逅、そして壮絶な最期に至る思想的背景、さらには彼の死を超えて広まった後世への影響までを時系列に沿って詳述します。これにより、戦国という乱世において、禅の精神がいかにして輝き、また権力と対峙したのか、その実像を立体的に浮かび上がらせることを目指します。

表1:快川紹喜 関連年表

|

西暦 |

和暦 |

快川紹喜の動向 |

日本の主な出来事 |

|

1502 |

文亀2 |

美濃国に生まれる 1 。 |

|

|

1513 |

永正10 |

12歳で出家 4 。 |

|

|

1545 |

天文14 |

母、死去 4 。 |

|

|

1550年代 |

天文末-弘治 |

妙心寺43世住職、美濃崇福寺住職となる 4 。 |

斎藤道三、長良川の戦いで死去(1556) |

|

1560-61 |

永禄3-4 |

「永禄別伝の乱」。斎藤義龍と対立し、一時美濃を退去 4 。 |

桶狭間の戦い(1560)、斎藤義龍死去(1561) |

|

1564 |

永禄7 |

武田信玄の再三の招請に応じ、甲斐恵林寺住職となる(63歳) 6 。 |

|

|

1565 |

永禄8 |

武田義信の謀反事件で、信玄・義信父子の調停を試みる 4 。 |

永禄の変、足利義輝殺害 |

|

1573 |

元亀4 |

武田信玄、陣没 4 。 |

室町幕府滅亡 |

|

1576 |

天正4 |

恵林寺にて信玄の本葬儀を大導師として執り行う 4 。 |

|

|

1581 |

天正9 |

正親町天皇より「大通智勝国師」の号を賜る 2 。 |

|

|

1582 |

天正10 |

3月:武田氏滅亡。4月3日:恵林寺焼き討ちにて、一山の僧と共に殉教(81歳) 4 。 |

6月2日:本能寺の変 |

第一章:美濃の名刹、禅門への道程

快川紹喜の人間性と、その後の行動原理を形成した土壌は、彼の出自と青年期を過ごした美濃の地にありました。特に、国主・斎藤義龍と真っ向から対立した「永禄別伝の乱」は、彼の気骨ある生涯を理解する上で不可欠な前史と言えます。

第一節:出自と法脈 ― 土岐氏の血と妙心寺の禅風

快川紹喜は文亀2年(1502年)、美濃国(現在の岐阜県)に生を受けました 1 。俗姓は、かつて美濃の守護大名であった名門・土岐氏の一族と伝えられています 2 。『笠松町史』には、土岐氏の代官であった北門間道家佐京進の三男であるという、より具体的な記述も見られます 11 。この出自は、後に彼が対峙することになる斎藤氏が、主家である土岐氏を追放して美濃を支配した「下剋上」の体現者であったことを考えると、両者の間に潜在的な緊張関係を生む一因となった可能性があります。

幼い頃から神童と評されるほどの才気を見せた紹喜は 10 、12歳で仏門に入り 4 、京都の臨済宗妙心寺で修行を積みます。彼が師事したのは仁岫宗寿(じんしゅうそうじゅ)という高僧でした 2 。仁岫宗寿は、妙心寺内にあった四大派閥(東海・龍泉・聖沢・霊雲)の中でも、美濃において大きな勢力を持っていた東海派の禅僧です 1 。

快川が身を置いた妙心寺派は、室町幕府の厚い庇護と統制の下にあった五山派(天龍寺、相国寺など)とは一線を画し、在野の精神と厳格な禅風を特徴としていました 12 。権力に媚びず、独自の教えを守り抜こうとするこの宗派の気風は、快川の反骨精神を育む上で大きな影響を与えたと考えられます。

やがて師の法を継いだ快川は、その傑出した力量を認められ、大本山である妙心寺の第43世住職に就任するという栄誉を得ます 4 。その後、故郷である美濃に戻り、長良川のほとりにある崇福寺の住職となりました 9 。

彼の行動原理は、この二つの背景、すなわち「旧支配者層である土岐氏の血筋」という出自と、「反権威・在野精神を特徴とする妙心寺派」という宗派的背景が複雑に絡み合うことで形成されたと推察されます。主家を簒奪した新興権力者である斎藤氏に対し、快川は単なる一僧侶としてではなく、旧秩序を代表する立場として、複雑な感情を抱いていた可能性があります。そして、世俗の権力に安易に迎合しない妙心寺派の禅僧であるという自負が、その感情を「仏法の権威を守る」という大義へと昇華させたのです。この二つの要素の結合が、次節で詳述する「永禄別伝の乱」における彼の断固たる行動の原動力となったことは想像に難くありません。

第二節:権力との対峙 ―「永禄別伝の乱」の真相

快川紹喜の気骨と組織指導者としての手腕が初めて歴史の表舞台で示されたのが、永禄3年(1560年)から翌年にかけて発生した「永禄別伝の乱」です。この事件は、彼の生涯を貫く「権力への不屈」という姿勢を明確に示しており、後の恵林寺焼き討ちへと至る伏線と見なすことができます。

事件の引き金となったのは、美濃国主・斎藤義龍の宗教政策でした。父・道三を討ち、下剋上によって国主となった義龍は、自らの権威をより強固なものにするため、家格の向上を狙い、姓を清和源氏の一色氏に改めようとしました 15 。その権威付けの一環として、彼は新たな菩提寺の創建を発願します。義龍が頼ったのは、京都妙心寺の長老・亀年禅愉でした。亀年は、当時美濃では弱小派閥であった霊雲派に属しており、自身の派閥の勢力拡大の好機と捉え、弟子の別伝宗亀(べつでんそうき)という僧を義龍に紹介します 1 。

義龍は別伝宗亀に深く帰依し、稲葉山城下に伝灯寺を建立 15 。そして永禄3年(1560年)12月、義龍は美濃国内の全ての禅宗寺院に対する寺統権(統制・管理権)を、この新興の伝灯寺に与えるという布告を出したのです 5 。これは、それまで美濃の臨済宗寺院を束ねてきた瑞龍寺や、その中心人物であった崇福寺の快川紹喜ら東海派にとって、教団の秩序を根底から覆す暴挙に他なりませんでした 5 。

快川は即座に行動を起こします。彼は自派だけでなく、同じく義龍の政策に反発する龍泉派、聖沢派の諸寺院に呼びかけ、結束してこの布告に抵抗する姿勢を示しました 5 。しかし、評議の場で東海派の一部が義龍側に寝返るなど、足並みが乱れたため、快川はより大胆な手段に打って出ます。永禄4年(1561年)2月、彼は同調する各派の住職たちと共に美濃を離れ、隣国・尾張の犬山にある瑞泉寺へと集団で退去するという、実力行使に踏み切ったのです 5 。これは、宗教界の権威をかけた、国主に対する一種のストライキとも言える前代未聞の行動でした。

驚いた義龍側は、寺奉行を通じて帰国を促しますが、快川はこれを一蹴します。彼が送った返書は、その気骨を雄弁に物語っています。

「義龍は一国の主に過ぎない。私共は三界(過去・現在・未来)の師であって、三界の広きことは、一国など狭すぎて比較にならない。私共は帰らない」5

世俗の権力者と仏法の指導者とでは、その権威の次元が違うのだと、堂々と宣言したのです。

この膠着状態は、同年5月に斎藤義龍が急死したことで、突如として終焉を迎えます。後ろ盾を失った別伝派は力を失い、快川らは美濃へと帰国を果たしました 4 。

この永禄別伝の乱は、約20年後に起こる恵林寺焼き討ちの「前哨戦」として極めて重要な意味を持ちます。一般に快川の気骨は、最期の場面で語られがちですが、この事件は、彼がそれ以前から、世俗権力による宗教への不当な介入に対し、自らの地位を賭して抵抗する強い意志を持っていたことを明確に示しています。斎藤義龍に対する彼の行動(抵抗の組織化、国外退去、権威を主張する書状)と、後に織田信忠に対して取る行動(敵対者の庇護、引き渡し拒否)には、「自らの信じる仏法の権威と寺院の独立性を、いかなる権力者の前でも曲げない」という、一貫した信念が流れています。この視点を持つことで、恵林寺での彼の最後の決断が、老いてからの突発的な行動ではなく、彼の生涯を貫く思想に基づいた、いわば必然的な帰結であったことが深く理解できるのです。

第二章:甲斐の虎、武田信玄との邂逅

美濃で国主を相手に一歩も引かなかった快川紹喜の名声と気骨は、西への進出を虎視眈々と狙う隣国・甲斐の武主、武田信玄の耳にも届きました。この章では、戦国最強と謳われた武将と、権力に屈しない孤高の禅僧が、いかにして深く結びつき、互いに影響を与え合っていったのか、その関係性の深層を探ります。

第一節:三顧の礼と「機山」の号

武田信玄は、快川の名声を聞きつけると、自らの菩提寺でもある甲斐の名刹・恵林寺の住職として招聘したいと熱望しました 2 。『甲陽軍鑑』などによれば、信玄の招きは一度ではなかったとされています。快川は一度その招きに応じて恵林寺に入りますが、何らかの事情で再び美濃の崇福寺へ戻ってしまいます。しかし、信玄は諦めませんでした。彼は再三にわたって使者を送り、快川を甲斐に迎えることを懇願し続けたのです 3 。その熱意が実り、永禄7年(1564年)、快川が63歳の時に、ついに恵林寺の住持として正式に迎え入れることに成功します。信玄は、それまでの恵林寺の寺領にさらに200貫文を加増するなど、破格の待遇で快川を遇したと伝えられています 3 。

信玄がこれほどまでに一人の禅僧に執着した背景には、複数の要因が複雑に絡み合っていたと考えられます。第一に、戦乱の世を生きる武将としての、純粋な仏道への帰依と精神的な支えへの渇望があったことは間違いありません 18 。第二に、当時敵対関係にあった美濃斎藤氏の領内に強い影響力を持つ快川を自陣に引き入れることは、対美濃戦略における重要な外交チャンネルを確保するという、高度な政治的計算がありました 4 。そして第三に、斎藤義龍という一国の主にさえ屈しなかった快川の気骨そのものに、信玄が深い敬意と魅力を感じていたことも大きな理由だったでしょう。

信玄が快川に求めたものは、単なる学識豊かな僧侶や政治顧問という役割に留まらなかった可能性があります。信玄は、父・信虎を甲斐から追放して家督を継いだという、いわば「業」を背負っていました。この出自は、彼に絶え間ない家臣の裏切りへの疑心暗鬼をもたらしたと指摘されています 20 。事実、信玄は家臣たちに夥しい数の神仏への誓約書(起請文)を書かせており、その心の闇の深さが窺えます 20 。戦死した家臣の供養を欠かさなかったという敬虔な信仰心も 21 、自らの罪業を消し去りたいという切実な願いの裏返しであったかもしれません 22 。このような信玄にとって、世俗の権力に屈しない本物の精神的権威を持つ快川は、自らの罪や不安を打ち明け、魂の救済を求めるに足る、唯一無二の精神的指導者(グル)に見えたのではないでしょうか。快川の役割は、信玄の政治的成功を支えるだけでなく、彼の個人的な苦悩に寄り添うことにこそ、その本質があったと推察されるのです。

甲斐に入った快川は、信玄に「機山(きざん)」という道号を授けます 9 。これは、信玄の卓越した軍事的才能(機)と、禅的な静寂に通じる心(山)を見事に捉えた命名であり、二人が単なる主君と僧侶の関係を超え、深い精神的交流を結んだことの象徴と言えるでしょう。

第二節:師として、外交僧として ― 信頼の証

信玄と快川の深い信頼関係は、後世に伝わるいくつかの逸話や、武田家の重要事に関与した記録から窺い知ることができます。

二人の師弟関係を示す逸話として特に有名なのが、『甲陽軍鑑』などに記された二つのエピソードです。一つは「紅炉上一点の雪(こうろじょういってんのゆき)」の逸話。信玄が快川の器量を試そうと、座禅を組む彼の背後から音もなく忍び寄り、抜き身の刀を突きつけました。しかし快川は微動だにせず、泰然として「紅炉上一点の雪」と呟いたといいます 24 。これは「燃え盛る真っ赤な炉の上にひとひらの雪が舞い落ちれば、瞬時に溶けて消え去るように、いかなる妄念や恐怖も、悟りの境地にあってはたちまち消え去る」という禅の境地を示した言葉です。この動じない精神力に、信玄は深く感嘆したと伝えられます。

もう一つは、桜の花見の逸話です。西上作戦の準備で多忙を極める信玄のもとに、快川から「恵林寺の桜が見頃ですので、ぜひお越しください」との招待が届きます。信玄は当初、「戦の準備が忙しく、帰陣後に」と断りますが、「花と聞いて行かないのは無粋なことだ」と思い直し、時間を割いて恵林寺の快川のもとを訪れます 7 。この逸話は、武将と禅僧という緊張感をはらんだ関係の中に、風流を解する文化人としての一面や、人間的な温かみが存在したことを示唆しています。

快川は、単なる精神的な師に留まらず、武田家の政治の中枢にも深く関与していました。永禄8年(1565年)、信玄の嫡男であった武田義信が謀反の疑いをかけられ、甲府の東光寺に幽閉されるという、武田家を揺るがす大事件が起こります。この時、快川は東光寺の藍田恵青、長禅寺の春国光新といった他の高僧たちと共に、信玄と義信の父子の和解を試みるために奔走しています 4 。結果的に義信は自害に追い込まれ、調停は失敗に終わりますが、武田家の後継者問題という最も機微に触れる内政問題の仲介を託されたという事実は、快川が信玄から絶大な信頼を寄せられていたことの何よりの証左です。

さらに、美濃での経験と人脈を活かし、武田氏と美濃斎藤氏との間の外交僧としても活動しました 4 。信玄の死後、武田勝頼の代になってもその役割は続き、衰退する武田家を支えるための外交顧問として、最後まで重責を担い続けたと考えられています 8 。

第三章:落日の武田家と炎上の恵林寺

絶対的な支柱であった信玄の死後、武田家は急速にその輝きを失っていきます。快川紹喜は、斜陽の主家と運命を共にし、その最期は戦国史に残る壮絶な悲劇として、後世に記憶されることになりました。

第一節:斜陽の武田家と和平工作の可能性

元亀4年(1573年)、西上作戦の途上で信玄が陣没すると、その死は「三年秘すべし」という遺言に従い、固く秘匿されました 8 。そして天正4年(1576年)4月、快川紹喜は大導師として、恵林寺で信玄の盛大な本葬を執り行います。喪主は、家督を継いだ四男の武田勝頼が務めました 4 。

しかし、勝頼が率いる武田家は、前年の天正3年(1575年)に行われた長篠の戦いで、織田・徳川連合軍に歴史的な大敗を喫しており、その勢いは明らかに衰退の一途を辿っていました 17 。この苦境の中、快川は勝頼の重要な相談役としての立場にあったと考えられます。彼は、自らが属する臨済宗妙心寺派が全国に持つ広範な情報ネットワークを通じて、織田信長の圧倒的な軍事力と天下統一への凄まじい執念を正確に把握していたはずです。そのため、多くの研究者は、快川が武田家存続の唯一の道として、織田との和睦交渉を進言していた可能性を指摘しています 8 。しかし、誇り高き武田家の当主として、勝頼がその進言を受け入れることはありませんでした。

第二節:聖域の矜持 ― 最後の抵抗

天正10年(1582年)3月、織田信長とその嫡男・信忠が率いる大軍による甲州征伐が開始されると、武田軍はなすすべもなく崩壊。勝頼は、武田家終焉の地となった天目山で自刃し、ここに名門武田氏は滅亡しました 4 。

甲斐国内が混乱に陥る中、快川は一つの決断を下します。それは、織田信長に敵対し、追われる身となっていた者たちを恵林寺に匿うことでした。匿われた人物には、近江の旧守護大名で信長に抵抗を続けていた佐々木承禎(六角義弼、あるいは義定とも)や、三井寺の上福院、追放された将軍・足利義昭の家臣であった大和淡路守らが含まれていました 2 。この行動は、中世以来の「寺院は治外法権が認められた聖域(アジール)であり、駆け込んだ者を世俗権力は追及できない」という社会的な観念に基づいたものでした 3 。

しかし、天下布武を掲げ、旧来の権威を次々と破壊してきた織田軍に、そのような慣習は通用しませんでした。甲斐を制圧した織田信忠の軍勢は、恵林寺に対し、匿っている者たちの引き渡しを厳命します。これに対し、快川は「仏門に助けを求めてきた者を見捨てることはできない」として、その要求を断固として拒否しました 9 。この抵抗が、恵林寺焼き討ちという悲劇の直接的な引き金となったのです。

第三節:炎に消えた百五十の命 ―『信長公記』の記録

引き渡しを拒否された織田軍は、武力による制圧を決定します。この焼き討ちを直接命じたのは、総大将の織田信長ではなく、甲州方面軍の最高指揮官として現場にいた嫡男の信忠でした 29 。『信長公記』によれば、焼き討ちの奉行として、津田元嘉、長谷川与次(丹波守)、関十郎右衛門、赤座七郎右衛門らの名が挙げられています 30 。

天正10年(1582年)4月3日、織田軍は恵林寺を完全に包囲。寺内にいた快川紹喜をはじめ、近隣の宝泉寺の雪岑長老、東光寺の藍田長老といった高僧たち、そして学僧や稚児に至るまで、老若百五十余名(一説に百余名)をことごとく捕らえ、恵林寺の三門(山門)の楼上へと追い上げました 3 。そして、兵士たちは門の周囲に大量の薪や干し草を高く積み上げ、四方から火を放ったのです 26 。

信長の家臣であった太田牛一が記した実録『信長公記』は、その凄惨な光景を、まるで見てきたかのように生々しく描写しています。

「初めは黒煙が立ちのぼって見えなかったが、しだいに煙はおさまって焼け上がり、階上の人の姿が見えるようになった。(中略)そのほかの老若・稚児・若衆たちは、躍り上がり、飛び上がり、互いに抱き合って泣き叫び、焦熱地獄・大焦熱地獄のような炎にあぶられ、地獄・畜生道・餓鬼道の苦しみに悲鳴を上げている有様は、目も当てられなかった」3

まさに阿鼻叫喚の地獄絵図が繰り広げられる中、同書は快川の様子を対照的に記しています。

「快川紹喜長老は少しも騒がず、きちんと座ったまま動かないでいた」3

燃え盛る炎と断末魔の叫びの中で、快川はただ一人、静かに禅定に入り、その生涯を終えたのです。

この恵林寺焼き討ちという事件は、そのわずか2ヶ月後の天正10年6月2日に起こる本能寺の変との関連で、一つの興味深い仮説を生んでいます。謀反を起こした明智光秀と、焼き殺された快川紹喜は、共に美濃の旧名門・土岐氏の一族の出身とされています 6 。戦国時代において同族意識は極めて強く、無視できない繋がりです。光秀が、この焼き討ちの非道を諫めたために信長から鉄扇で打擲されたという逸話も伝わっています 27 。この逸話の真偽は別にしても、比叡山焼き討ちなど、信長の苛烈な仏教弾圧に、敬虔な仏教徒であった光秀が心を痛めていたことは十分に考えられます。同族であり、天下に名を知られた高僧であった快川のあまりにも無惨な死が、信長の非道に対する光秀の不満や恐怖を決定的なものとし、謀反へと踏み切らせる最後の一押しになった可能性は、状況証拠から十分に考えられる推論と言えるでしょう。

第四章:「心頭滅却」の偈に秘められた禅の真髄

快川紹喜の最期を象徴する「心頭滅却すれば火もまた涼し」。この言葉は、単なる精神論や痩せ我慢を説いたものではありません。その背景には、禅の教えの根幹に関わる深遠な哲理が存在し、彼の死は、その教えを自らの命をもって実践・証明する、究極の宗教的行為であったと解釈することができます。

第一節:偈の出典と哲学的背景 ―『碧巌録』第四十三則「洞山無寒暑」

まず確認すべきは、この有名な句が快川の完全な独創ではないという点です。その原型は、中国・唐代の詩人である杜荀鶴(とじゅんかく)が詠んだ「夏日題悟空上人院」という詩の一節にあります。

「安禅不必須山水、滅得心中火自涼」

(安禅は必ずしも山水を須いず、心中を滅し得れば火も自ずから涼し)2

「安らかな禅の境地は、必ずしも静かな山や川のほとりを必要としない。心の中にある執着や煩悩の火を消し去ることができれば、現実の火さえも自ずと涼しく感じられる」という意味です。快川はこの詩を引用し、自らの辞世の句としたのです。

この思想は、禅宗において最も重要な公案集(禅の修行者が悟りを開くための課題)の一つである『碧巌録』に収められた、第四十三則「洞山無寒暑(とうざんむかんじょ)」の公案と、その精神において深く通底しています 2 。この公案を理解することが、快川の最期の行動の真意を解き明かす鍵となります。

「洞山無寒暑」の公案は、以下のような禅問答で構成されています 35 。

ある一人の修行僧が、師である洞山良价(とうざんりょうかい)和尚に問いました。

「寒さや暑さがやってきた時、一体どうすればそれを避けることができるでしょうか?」

すると洞山和尚はこう答えました。

「なぜ、寒さも暑さもない所へ行かないのか?」

修行僧は、そのような都合の良い場所があるのかと、さらに問います。

「その、寒さも暑さもない所とは、一体どこにあるのですか?」

この問いに対し、洞山和尚はこう言い放ちました。

「寒時は闍黎を寒殺し、熱時は闍黎を熱殺す」

(寒い時には、お前さん自身を寒さで殺してしまい、暑い時には、お前さん自身を暑さで殺してしまうのだ)

第二節:究極の実践としての死 ―「生死一如」の体現

「洞山無寒暑」の公案が示す境地は、一見すると非常に難解です。「寒さで自分を殺す」とは、一体どういうことなのでしょうか。これは、単に寒さや暑さに歯を食いしばって耐えよ、という精神論ではありません。禅が説くのは、より根源的な認識の転換です。

私たちは通常、「寒いと感じる“私”(主観)」と、「寒さという“現象”(客観)」を別々のものとして捉えています。この主観と客観の二元的な対立があるからこそ、「寒いのは嫌だ」「暑さから逃れたい」という苦しみが生じます。洞山の答えは、この対立そのものを乗り越えよ、という教えです。「寒さに成り切る」「暑さに成り切る」。つまり、寒さから逃げようとする“私”を捨て、寒さという現象と一体化してしまうのです。そうなれば、もはや「寒い」と感じる主体は存在せず、ただ「寒さ」という現象があるだけになります。これは、苦しみの原因を外部の現象に求めるのではなく、それを認識する自己の内部に見出し、その自己認識そのものを変革しようとする、禅的な逆説の論理です 36 。

この理屈は、人間にとって最大の根源的な苦しみである「生」と「死」の問題にも、そのまま応用されます。私たちは「生きている“私”」と、やがて訪れる「“死”という現象」を対立するものとして捉えるからこそ、死への恐怖が生まれます。しかし仏教、特に禅宗では、「生と死は表裏一体であり、分かつことのできない一つの連続した流れである(生死一如 しょうじいちにょ)」と説きます 39 。生があるから死があり、死があるからこそ生が輝く。この二つを対立するものではなく、一つのものとして受け入れた時、死への恐怖は超越される、というのが禅の死生観なのです 41 。

この思想に照らし合わせて快川の最期を再解釈すると、その行動の意味は全く異なった様相を呈してきます。彼の行動は、単なる権力への抗議や殉教に留まるものではありませんでした。彼は、燃え盛る恵林寺の山門という、回避不可能な「死」が目前に迫る舞台の上で、 「熱時は闍黎を熱殺す」という公案の問いに対し、自らの命をもって究極の答えを実践・証明した のです。

禅は「不立文字(ふりゅうもんじ)」、すなわち文字や言葉に頼らず、直観的な体験を通じて真理を悟ることを重視します。快川は、燃え盛る炎という現実を前に、「火もまた涼し」という境地を言葉で説明するのではなく、微動だにせず座禅を組むという「行動」によって、その場にいた弟子たち、そして敵である織田軍の兵士たちに「見せた」のです。彼の静かな死は、禅の教えの究極の体現であり、弟子たちに向けた最後の、そして最も雄弁な説法でした。それは、彼の死を単なる悲劇から、荘厳な宗教的儀式へと昇華させる、禅のパフォーマンスそのものであったと言えるでしょう。

第五章:法灯の継承 ― 後世への遺産

快川紹喜という禅宗の巨星は、天正10年(1582年)の春、甲斐の炎の中にその身を投じて消えました。しかし、彼が灯した教えの光(法灯)は、決して消えることはありませんでした。その精神は優れた弟子たちによって受け継がれ、戦国の世を超えて、日本各地の歴史に大きな影響を与え続けることになります。

第一節:弟子たちの活躍 ― 乱世を生き抜いた法脈

快川の物理的な死は、皮肉にも、彼の教えと影響力を甲斐という一地方から全国へと拡散させる契機となりました。もし武田家が存続していれば、快川は恵林寺の住職としてその庇護のもとで生涯を終え、その影響力は主に武田領内に限定されたかもしれません。しかし、恵林寺の焼き討ちという衝撃的な事件により、彼の弟子たちは各地へ散らざるを得なくなりました。その結果、彼の法脈は、新たな時代の権力中枢と結びつき、より広範な影響力を持つに至ったのです。これは、彼の死が決して無駄ではなかったことを示す、歴史の逆説的な展開と言えます。

その代表的な弟子として、以下の人物を挙げることができます。

|

弟子名 |

読み |

略歴と後世への影響 |

関連史料 |

|

南化玄興 |

なんか げんこう |

快川の法嗣(正式な後継者)。快川の推挙で美濃の武将・稲葉一鉄の菩提寺である華渓寺の開山となる。師の没後は、豊臣秀吉や後陽成天皇からも深く帰依され、中央の政権と深く関わった。妙心寺に四度も住し、師亡き後の妙心寺派を牽引する傑僧となり、「定慧円明国師」の国師号を賜った。 |

43 |

|

虎哉宗乙 |

こさい そういつ |

快川に師事した後、出羽の伊達輝宗に請われ、その嫡男・梵天丸(後の伊達政宗)の教育係となる。隻眼のコンプレックスに悩み内気だった若き政宗に対し、禅の教えに基づいた厳しい教育を施し、後に天下に名を轟かせる文武両道の「独眼竜」を育て上げた。「天下の二甘露門」と称された名僧であり、快川の禅風が奥州の覇者の人格形成に絶大な影響を与えた。 |

9 |

|

一鶚宗純 |

いちがく そうじゅん |

恵林寺焼き討ちの際に、快川に促されて燃え盛る山門から脱出した生存者の一人。『阿波國各宗寺院及阿波出身僧侶列傳』には、彼が体験した焼き討ちの生々しい様子が記録されており、事件の惨状を伝える貴重な証言となっている。脱出後は兄弟子である南化玄興のもとで修行を続けた。 |

26 |

第二節:文化財に宿る記憶

快川紹喜その人を偲ぶ文化財も、現代に伝えられています。

甲斐の恵林寺には、快川が自ら賛(解説や詩文)を書き加えた「絹本著色快川紹喜像」が所蔵されています 49 。これは天正6年(1578年)、彼が77歳の時の作であり、その峻厳な面差しと眼光の鋭さは、彼の気骨ある人柄を雄弁に物語っています。

また、彼が住職を務めた岐阜の崇福寺にも、ゆかりの品々が残されています 50 。崇福寺は、奇しくも焼き討ちを命じた織田信長・信忠親子の菩提寺となっており、歴史の皮肉を感じさせます。

快川自身の著作としてまとまった形で現存するものは多くありませんが 52 、彼の漢詩や和歌、そして禅の教えを示す言葉(法語)は、弟子たちの語録や関連寺院の記録を通して、断片的ながらもその思想の深さを今に伝えています。特に彼の最期を飾った「安禅不必須山水 滅却心頭火自涼」の偈は、彼の禅思想の精髄として、時代を超えて人々の心を打ち続けています。

終章:現代に問いかけるもの

快川紹喜の生涯を丹念に追っていくと、彼が単なる悲劇の英雄という一面的なイメージに収まらない、極めて多層的な人物であったことが明らかになります。

彼は、美濃の旧支配者・土岐氏の血を引く者として、また在野の精神を重んじる妙心寺派の指導者として、斎藤義龍という世俗権力による宗教への不当な介入に断固として抵抗した、気骨ある組織人でした。彼は、甲斐の虎・武田信玄の深い帰依を受け、その精神的な支えとなると同時に、武田家の内政や外交にも深く関与した、高度な政治感覚を持つ「政僧」でもありました。そして何よりも、燃え盛る炎の中で、禅の深遠な死生観である「生死一如」の境地を、自らの命をもって体現した、究極の求道者でした。

彼の生き様は、混迷を深める現代社会に生きる我々に対しても、多くの根源的な問いを投げかけます。絶対的な権力や抗いがたい逆境に直面した時、人は何を以て自らの尊厳を保つことができるのか。精神性や信念は、過酷な現実を乗り越える真の力となりうるのか。そして、避けられない「死」を前にして、人はどのように「生」を全うすべきなのか。

快川紹喜は、その80年という生涯をかけて、これらの問いに対する一つの答えを、燃え盛る恵林寺の山門の上で、静かに、そして力強く示しているのです。彼の物語は、単なる過去の歴史ではなく、現代を生きる我々の心の在り方を問う、普遍的な力を持っていると言えるでしょう。

引用文献

- 快川国師 | 乾徳山 恵林寺 https://erinji.jp/history/%E5%BF%AB%E5%B7%9D%E5%9B%BD%E5%B8%AB

- 快川紹喜(カイセンジョウキ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%BF%AB%E5%B7%9D%E7%B4%B9%E5%96%9C-42607

- 炎の中でも一切動じず。武田信玄も帰依した国師「快川紹喜」の壮絶な最期とは? https://intojapanwaraku.com/rock/culture-rock/164408/

- 快川紹喜 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BF%AB%E5%B7%9D%E7%B4%B9%E5%96%9C

- 別伝の乱 - BIGLOBE http://www7a.biglobe.ne.jp/echigoya/key/BetsudenNoRan.html

- 恵林寺の三門(山門)~快川紹喜の伝説:甲州市~ - 中世歴史めぐり https://www.yoritomo-japan.com/kai/erinji-sanmon.html

- 塩山恵林寺 武田信玄 生涯最後の師匠 快川紹喜 https://ameblo.jp/kouyoubunkan/entry-12575170755.html

- 戦国時代、いかなる権力にも屈せず火炎の中に没した気骨の禅僧・快川紹喜の生涯 【その3】 https://mag.japaaan.com/archives/127051

- 快川紹喜 - 戦国の足跡を求めて...since2009 - FC2 http://pipinohoshi.blog51.fc2.com/blog-entry-375.html

- 心頭滅却すれば火もまた涼し…快川紹喜の壮絶な最期とは - 戦国ヒストリー https://sengoku-his.com/2663

- ふるさと笠松の「モラルセンス」No.8 https://www.town.kasamatsu.gifu.jp/docs/2013052400023/file_contents/moral8.pdf

- 【はじめての仏教:臨済宗とは】座禅が大事!お経や開祖など10の特徴 - 仏像リンク https://butsuzolink.com/rinzaishu/

- 京都五山 ―臨済宗大寺院の庭 - 造形礼賛 https://www.zoukei.net/gozan.htm

- 崇福寺の歴史 http://www.sofukuji.net/rekishi.html

- 戦国時代、いかなる権力にも屈せず火炎の中に没した気骨の禅僧・快川紹喜の生涯 【その2】 | 歴史・文化 - Japaaan - ページ 2 https://mag.japaaan.com/archives/126910/2

- 「斎藤義龍(斎藤高政)」父親である道三との確執から、弟・父殺しを決意!? | 戦国ヒストリー https://sengoku-his.com/309

- 快川紹喜 ~炎の中心で仏道を叫ぶ!信念を貫いた名僧~ - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=4Z1P7Ia-1yY

- 武士と禅 | 法話 - 臨黄ネット https://rinnou.net/story/1116/

- 命を懸けた戦国武将たちの心の支えとは?…乱世を生き抜き、歴史を創った「信仰の力」 https://sengoku-his.com/236

- 疑心暗鬼な武田信玄のダークサイドが怖すぎる!家臣に迫った起請文の内容とは? - 和樂web https://intojapanwaraku.com/rock/culture-rock/128044/

- 若い頃の武田信玄の葛藤と苦悩 【村上義清に2度の大敗北】 - 草の実堂 https://kusanomido.com/study/history/japan/sengoku/60517/

- なぜ戦国大名は仏教を信仰したの? - ほのぼの日本史 https://hono.jp/sengoku/buddhism/

- 快川紹喜の肖像画、名言、年表、子孫を徹底紹介 - 戦国ガイド https://sengoku-g.net/men/view/275

- 名僧の教え(3)武田信玄が師から見せられた「動じない心」|Biz Clip(ビズクリップ) https://business.ntt-west.co.jp/bizclip/articles/bcl00007-072.html

- 武田信玄 | 乾徳山 恵林寺 https://erinji.jp/history/%E6%AD%A6%E7%94%B0%E4%BF%A1%E7%8E%84

- 恵林寺焼き討ち事件...史料から見る(1)『阿波國各宗寺院及阿波出身僧侶列傳』:『瑞巌寺一鶚』 https://erinji.jp/tayori/202101202331

- 浮世絵:豊宣『新撰太閤記 織田信長 明智光秀 森蘭丸』 https://ameblo.jp/morimiya-net/entry-10165531667.html

- カードリスト/武田家/武050快川紹喜 - 戦国大戦あっとwiki - atwiki(アットウィキ) https://w.atwiki.jp/sengokutaisenark/pages/405.html

- 織田信忠も二条新御所で亡くなる(「どうする家康」105) - 気ままに江戸 散歩・味・読書の記録 - エキサイトブログ https://wheatbaku.exblog.jp/page/38/

- 恵林寺焼き討ち事件...史料から見る(4)『信長公記』巻十五|古川 周賢 - note https://note.com/myoukishuken/n/n54eea8f70248

- 恵林寺焼き討ち~信長公記が伝える甲州征伐~ - 中世歴史めぐり https://www.yoritomo-japan.com/sengoku/ikusa/koshu-seibatu-erinji.html

- 心頭滅却すれば火自ずから涼し – 岐阜ネタ満載!レッツぎふ マガジン https://www.lets-gifu.com/maga/machi-3448/

- 恵林寺(山梨県甲州市)の快川和尚の言葉として知られる「心頭を滅却すれば火もまた涼し」の元となった杜荀... | レファレンス協同データベース https://crd.ndl.go.jp/reference/entry/index.php?id=1000141047&page=ref_view

- 「心頭滅却すれば火もまた涼し」の由来とは?超有名なアノ戦国武将との関係 - Japaaan https://mag.japaaan.com/archives/160671/2

- 寒時は闍黎を寒殺し、熱時は闍黎を熱殺す寒時寒殺闍黎 熱時熱殺闍黎 - 龍雲寺 https://ryuun-ji.or.jp/zengo/155/

- 暑さ寒さの無いところ - 臨済宗大本山 円覚寺 https://www.engakuji.or.jp/blog/34408/

- 暑さ寒さの無いところ - 臨済宗大本山 円覚寺 https://www.engakuji.or.jp/blog/35565/

- 更衣 | 法話 - 臨黄ネット https://rinnou.net/story/1720/

- rakan.or.jp https://rakan.or.jp/rensai/1254#:~:text=%E4%BB%8F%E6%95%99%E3%81%AB%E3%81%AF%E3%80%8C%E7%94%9F%E6%AD%BB%E4%B8%80,%E3%81%A7%E3%81%82%E3%82%8B%E3%80%81%E3%81%A8%E3%81%84%E3%81%86%E6%84%8F%E5%91%B3%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82

- 「生死一如(しょうじいちにょ)」が教える、生と死の真の姿 | 浄土真宗 慈徳山 得蔵寺 https://tokuzoji.or.jp/shoujiichinyo/

- VOL.127 生死一如(しょうじいちにょ) - 仏教手習い草紙 - 五百羅漢寺 https://rakan.or.jp/rensai/1254

- 生死一如(2008/07) - 妙心寺 https://www.myoshinji.or.jp/houwa/archive/200807

- 稲葉一鉄公創建・梁川星巌・紅蘭ゆかりの寺 - 華渓寺 http://www.kakeiji.com/page/people.html

- 妙心寺 - SHINDEN - 神殿大観 https://shinden.boo.jp/wiki/%E5%A6%99%E5%BF%83%E5%AF%BA

- 南化玄興筆色紙 | Keio Object Hub: 慶應義塾のアート&カルチャーを発信するポータルサイト https://objecthub.keio.ac.jp/ja/object/248

- 虎哉宗乙 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%99%8E%E5%93%89%E5%AE%97%E4%B9%99

- 内気な少年を「伊達政宗」に育て上げた男・虎哉宗乙。現代にも役立つ教育論とは? - 和樂web https://intojapanwaraku.com/rock/culture-rock/146159/

- 伊達政宗特集|蘇る戦国絵巻 史跡探訪 https://takahata.info/date/

- 恵林寺 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%81%B5%E6%9E%97%E5%AF%BA

- 崇福寺(岐阜県岐阜市) クチコミ・アクセス・営業時間 - フォートラベル https://4travel.jp/dm_shisetsu/10001700

- 寺宝・重要美術品 - 崇福寺 http://www.sofukuji.net/bijutsu.html

- 快川紹喜(かいせんじょうき)の著作で「語録」が所収されている資料を探している。 https://crd.ndl.go.jp/reference/entry/index.php?page=ref_view&id=1000067961

- 中世武士選書 6 武田信玄と快川和尚 - 戎光祥出版 https://www.ebisukosyo.co.jp/sp/item/116/