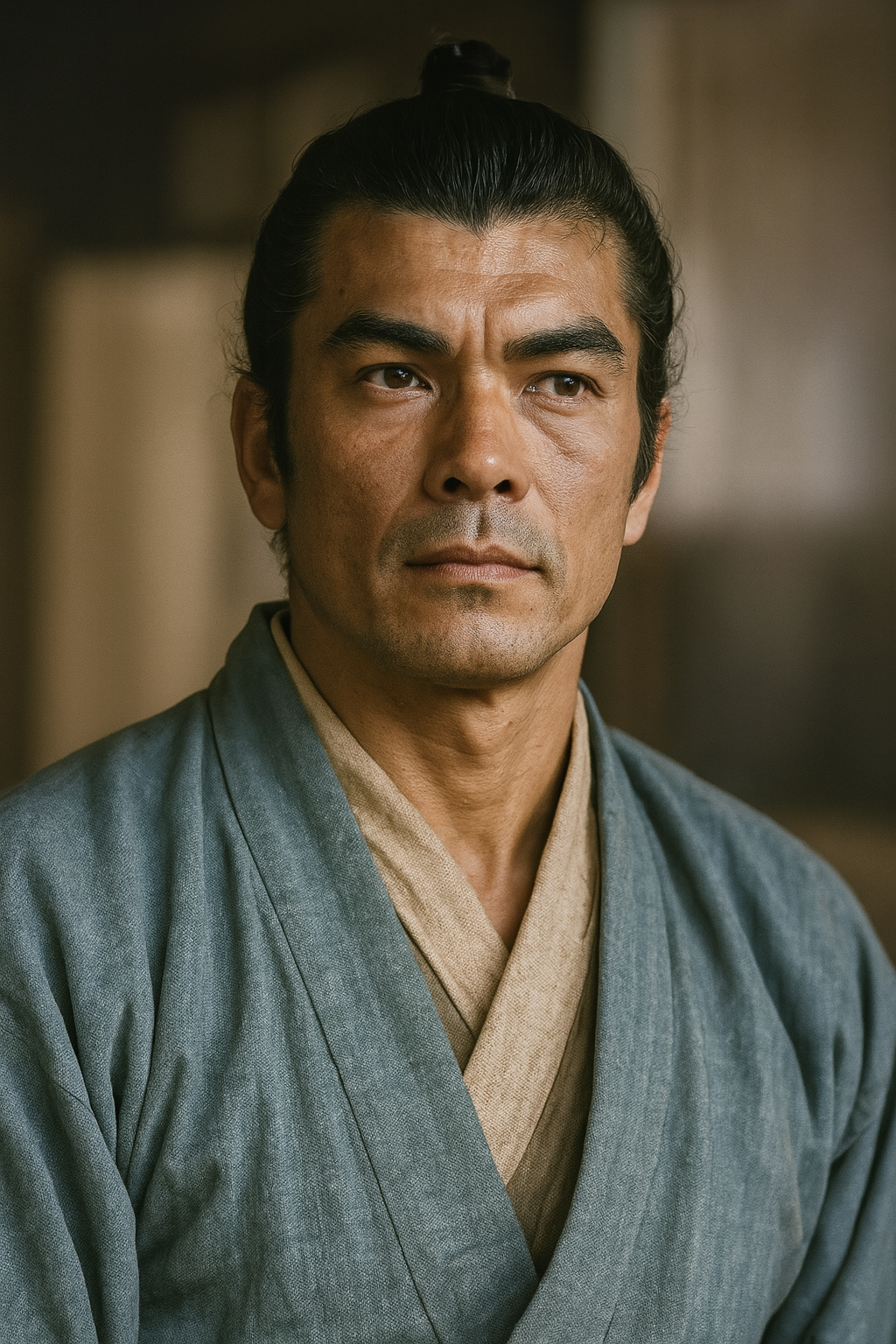

成富茂安

肥前の武将・成富茂安は、龍造寺・鍋島家に仕え武勇を馳せる。沖田畷の経験から治水に転じ、石井樋・千栗堤防などで佐賀平野を潤し「治水の神様」と称された。

肥前の麒麟児、水の神 ― 成富茂安の生涯と治水思想

序章:武勇と治水、二つの顔を持つ男

成富茂安(なりどみ しげやす、1560-1634)は、日本の歴史が戦国乱世の終焉から近世幕藩体制の確立へと向かう、一大転換期を体現する稀有な人物である 1 。彼の75年の生涯は、武士という身分に求められる役割が、軍事力による「破壊」と「征服」から、内政と土木による「建設」と「統治」へと劇的に移行する時代の要請そのものであった。彼の人生は、二つの鮮やかな側面によって特徴づけられる。前半生は、主家である龍造寺・鍋島家に仕え、豊臣秀吉や加藤清正といった天下に名だたる猛将たちからもその武勇を認められた驍将としての顔である 1 。そして後半生は、今日の佐賀平野の礎を築き、後世「治水の神様」とまで称えられる卓越した民政家としての顔である 1 。

戦場での武功は数知れず、天草一揆の平定や朝鮮出兵において目覚ましい活躍を見せた彼は、藤堂高虎や福島正則らも一目置く存在であった 1 。一方で、彼が手掛けた堤防、用水路、井樋(いび)といった水利施設は100ヶ所以上にも及び、その多くが数百年後の現代に至るまで佐賀平野を潤し、日本有数の穀倉地帯としての繁栄を支え続けている 1 。この武勇と治水という、一見すると相反する二つの領域で最高峰の功績を残した事実こそ、成富茂安という人物の非凡さを示している。

本報告書は、単に彼の伝記をなぞることに留まらない。彼の行動原理、特に武将から民政家へと転身する過程と、その背景にある思想を深く掘り下げることを目的とする。彼の治水事業を技術的な側面から分析するだけでなく、それが当時の佐賀藩の藩経営、経済基盤の確立、そして地域社会の形成に与えた影響を多角的に考察する。成富茂安という一人の人物の生涯をレンズとして、近世初期という時代における藩の在り方、土木技術の進化、そして自然と人間との関係性を解明することを目指すものである。

表①:成富茂安 略年表

|

西暦(和暦) |

数え齢 |

主な出来事 |

|

1560(永禄3) |

1歳 |

肥前国鍋島村増田にて、龍造寺氏家臣・成富信種の次男として誕生。幼名は千代法師丸 2 。 |

|

1570(元亀元) |

11歳 |

今山の戦い。出陣を許されず独断で物見を行い、主君・龍造寺隆信の目に留まり小姓となる 2 。 |

|

1576(天正4) |

17歳 |

藤津郡横造城攻めに従軍し、初陣を飾る 5 。 |

|

1580(天正8) |

21歳 |

筑後生駒城攻めで十の武功を上げ、隆信より「十右衛門」の名を与えられる 3 。 |

|

1584(天正12) |

25歳 |

沖田畷の戦い。主君・龍造寺隆信が討死。龍造寺家の実権が鍋島直茂へ移る 7 。 |

|

1587(天正15) |

28歳 |

天草一揆の鎮圧戦に出陣。加藤清正らを援護し、その功で甲冑を賜る 2 。 |

|

1592(文禄元) |

33歳 |

文禄の役。鍋島直茂のもとで朝鮮に出兵。龍造寺軍の先鋒を務める 2 。 |

|

1597(慶長2) |

38歳 |

慶長の役。鍋島勝茂を助け再び朝鮮へ出兵 5 。 |

|

1600(慶長5) |

41歳 |

関ヶ原の戦い。当初西軍として伏見城攻めに参加。後に東軍に転じ、柳川城攻めで降伏勧告の使者を務める 2 。 |

|

1603(慶長8) |

44歳 |

江戸幕府開府。江戸の都市整備や二条城、名古屋城などの築城に参加 2 。 |

|

1610(慶長15)頃 |

51歳 |

この頃から本格的に治水事業に着手する 3 。 |

|

1615(元和元)頃 |

56歳 |

筑後川の千栗堤防、脊振山の蛤水道、嘉瀬川の石井樋などの大規模事業を開始 5 。 |

|

1618(元和4) |

59歳 |

主君・鍋島勝茂の八男・直弘を養子に迎える 2 。 |

|

1634(寛永11) |

75歳 |

9月18日、死去。家臣7名が殉死したと伝わる 2 。墓所は佐賀市本行寺 2 。 |

|

1891(明治24) |

- |

石井樋に水功碑が建立される 6 。 |

|

1911(明治44) |

- |

内政手腕が再評価され、政府より従四位を追贈される 4 。 |

第一章:戦国の申し子 ― 龍造寺・鍋島家の驍将

第一節:出自と少年期 ― 麒麟児の片鱗

成富茂安は、永禄3年(1560年)、織田信長が桶狭間で今川義元を破り、天下統一への道を歩み始めた年に、肥前国の戦国大名・龍造寺隆信の家臣である成富信種(のぶたね)の次男として生を受けた 1 。その生誕地は、現在の佐賀市鍋島町増田と伝わる 2 。父・信種は主君・隆信から「信」の一字を拝領するほどの忠臣であり、茂安は戦国の気風が色濃い武士の家で育った 2 。

彼の並外れた気性の片鱗は、早くも少年期に現れる。元亀元年(1570年)、龍造寺家が大友宗麟軍と雌雄を決した今山の戦いの際、当時11歳の茂安は若すぎるという理由で出陣を許されなかった 2 。しかし、これに納得のいかない彼は、誰にも告げずに単独で戦場に赴き、敵陣の物見(偵察)を敢行したのである 5 。この大胆不敵な行動は、結果的に主君・隆信の目に留まることとなり、彼は異例の抜擢を受けて隆信の小姓として側近くに仕えることになった。この逸話は、彼の生涯を貫くことになる、困難な状況においても自らの判断で道を切り拓く強い意志と行動力の萌芽を示している。

しかし、その後の青年期は順風満帆ではなかった。17歳で初陣を飾る一方で、一時期は博打にのめり込み、18歳の時には家の財産である籾蔵二つを博打のカタに失うほどの放蕩ぶりであった 2 。この素行不良に業を煮やした成富一門は、彼を処断すべきだと父・信種に迫った。絶体絶命の状況の中、信種は「あと一年だけ待ってほしい。それでも改心せねば、この手で斬る」と一門を説得し、茂安を徹底的に指導したという 2 。父の覚悟と愛情に触れた茂安はついに改心し、以後は勉学と武芸に励むようになった。

この「放蕩と更生」の物語は、単なる若気の至りとして片付けることはできない。むしろ、彼の後の偉業を際立たせるための、重要な物語的装置として機能している。完璧な英雄ではなく、過ちを犯しながらもそれを乗り越えて成長する人間的な深みを持つ人物像は、特に武士の教訓を重んじる『葉隠』のような書物で好んで取り上げられる 5 。この個人的な「荒々しい武人からの脱皮」という経験は、後に彼が藩全体の利益を考え、農民一人ひとりの生活にまで配慮する緻密な民政家へと変貌を遂げる、その人間的成長の振れ幅の大きさを劇的に演出する。この逸話があるからこそ、彼の後半生の功績はより一層、輝きを増すのである。

第二節:龍造寺家の落日と鍋島体制への移行

改心した茂安は、武将として目覚ましい働きを見せる。天正8年(1580年)には、筑後生駒城攻めにおいて「一月で十度の武功を立てた」と称賛され、主君・隆信からその武功にちなんで「十右衛門」の名を与えられた 3 。しかし、彼が仕える龍造寺家の栄光は、長くは続かなかった。

天正12年(1584年)3月24日、龍造寺家の運命を決定づける戦いが勃発する。沖田畷の戦いである 8 。島津家との対立を深めていた有馬晴信を討伐するため、隆信は自ら大軍を率いて島原半島へ進軍した。龍造寺軍の兵力は、ルイス・フロイスの記録によれば2万5千、軍記物によっては5万とも6万ともいわれ、対する島津・有馬連合軍の約6千を圧倒していた 8 。誰もが龍造寺軍の圧勝を信じて疑わなかった。

しかし、戦いの舞台となった沖田畷は、幅の狭い道(畷)の両側が深い泥田という、大軍の行動を著しく制限する地形であった 13 。島津家久は、この地形を巧みに利用した伏兵戦術を展開。大軍ゆえに身動きが取れなくなった龍造寺軍は混乱に陥り、まさかの総崩れとなる。この戦いで、総大将の龍造寺隆信自身が討死するという、戦国史上でも稀な結末を迎えた 7 。隆信だけでなく、重臣の成松信勝、百武賢兼、江里口信常といった「龍造寺四天王」の面々をはじめ、二百数十名の将士が命を落とし、龍造寺家は一日でその屋台骨を失ったのである 8 。

この戦場に茂安がどのように関わっていたかの詳細な記録は乏しいが、彼がこの歴史的な大敗北を生き延びたことは確かである。そして、この経験が彼の後の人生に与えた影響は計り知れない。兵力で圧倒的に優位にありながら、地形という自然の要因を軽視したために、組織そのものが崩壊する様を目の当たりにしたのである。この原体験は、彼の思考の根底に深く刻み込まれたに違いない。後の治水事業において彼が見せる、自然の力を力で抑え込もうとせず、その特性を読み解き、時には受け流し、利用するという思想は、沖田畷の泥田で大軍が為すすべもなく敗れ去った光景から学んだ、痛烈な教訓であった可能性が極めて高い。自然を侮れば、いかに強大な力も無力化される。この認識こそ、彼が後に「水の神様」と呼ばれるに至る、その思想の原点となったのである。

この敗戦後、龍造寺家の実権は、当主・政家を補佐する筆頭家老の鍋島直茂が完全に掌握することになる 2 。茂安もまた、新たな体制のもとで鍋島氏に仕え、その武才と知略をさらに発揮していくことになる。

第三節:天下統一の奔流の中で ― 全国区の武将へ

龍造寺家の衰退と鍋島体制への移行は、奇しくも豊臣秀吉による天下統一事業が最終段階に入る時期と重なっていた。茂安は、肥前一国の動乱から、日本全体を巻き込む巨大な歴史の奔流へと身を投じていく。

天正15年(1587年)、秀吉の九州平定において、茂安は龍造寺軍の一員として出陣する 2 。同年、肥後で発生した国人一揆、いわゆる天草一揆の鎮圧戦では、加藤清正、小西行長といった豊臣政権の中核をなす武将たちを援護する活躍を見せた 2 。この時の働きが清正に高く評価され、褒美として甲冑一領を賜ったことは有名な逸話である 2 。この戦いを機に、茂安の名は肥前国内に留まらず、秀吉をはじめとする中央の諸将にも知られるようになり、彼は全国区の武将としての評価を確立していく 1 。

その評価を不動のものとしたのが、文禄・慶長の役(1592-1598年)であった。鍋島直茂・勝茂父子に従い、二度にわたって朝鮮半島へ渡海した茂安は、一貫して鍋島軍の先鋒を務め、数々の戦いで武功を挙げた 2 。当時の記録である「高麗陣成富茂安組着到」には、彼が率いた部隊が鉄砲や鑓で武装した精鋭であったことが記されており、彼が単なる一兵卒ではなく、一個の戦闘単位を指揮する能力を持った部隊長であったことがわかる 16 。

秀吉の死後、天下の趨勢は関ヶ原へと向かう。慶長5年(1600年)、鍋島家は当初、石田三成方の西軍に与し、茂安も伏見城攻めや安濃津城の戦いに参加した 2 。しかし、本戦での西軍敗北を知った鍋島直茂は、機を見るに敏、ただちに東軍へと寝返る。そして、西軍に属した立花宗茂の居城・柳川城を攻撃した。この時、茂安は直茂の命を受け、宗茂に降伏を勧告する使者を務めている 2 。これは、彼が勇猛なだけの武将ではなく、敵将との交渉をも任せられる知略と胆力を兼ね備えた人物であったことを示している。

関ヶ原の戦いを経て徳川の世が盤石になると、茂安は慶長19年(1614年)からの大坂の陣にも出陣し、武将としてのキャリアを全うした 2 。今山の戦いで物見を行った11歳の少年は、数々の修羅場をくぐり抜け、日本史上の画期となる数々の大戦に参加することで、戦国武将として考えうる限りの経験を積み重ねた。この豊富な実戦経験と、そこで培われた大局観、そして何よりも「生き残る」ための知恵が、彼の後半生における民政家としての成功の、確固たる土台となったのである。

第二章:武から治へ ― 民政家への転身

第一節:転機の背景 ― 「国づくり」の時代へ

慶長5年(1600年)の関ヶ原の戦い、そして元和元年(1615年)の大坂夏の陣を経て、約150年続いた戦国の乱世は完全に終焉を迎えた。徳川幕府による「元和偃武」は、武力による領土拡大の時代が終わり、安定した統治による「国づくり」の時代が始まったことを天下に告げた。この時代の大きな転換は、武士階級の役割そのものを根本から変容させた。もはや戦場での武功が武士の価値を測る唯一の尺度ではなくなり、代わって領国をいかに豊かにし、安定させるかという内政手腕が、藩の存続と繁栄を左右する最も重要な能力となったのである 5 。

各藩にとっての至上命題は、検地によって定められた石高(こくだか)をいかにして実質的に向上させるかであった。そのためには、新田開発によって耕地面積を増やし、年貢収入を増大させることが不可欠であった 17 。佐賀藩も例外ではなく、藩の経済基盤を確立するためには、治水を行い、洪水の被害を減らし、未開の地を水田に変えることが急務であった。

このような時代の要請の中で、成富茂安は新たな天命を見出す。彼が本格的に治水事業に着手するのは、40歳を過ぎた慶長15年(1610年)頃からとされる 3 。武将としての名声を確立した彼が、なぜ全く異なる分野である土木事業にその情熱を傾けるようになったのか。その明確な理由は記録に残されていない。しかし、彼が生まれ育った鍋島の地が、嘉瀬川や多布施川の氾濫にたびたび見舞われ、幼い頃から水害の悲惨さを目の当たりにしてきた原体験が、その動機の一つであったことは想像に難くない 3 。また、長年の戦乱で荒廃した国土を目の当たりにし、武士の新たな本分は、この国を再建し、民の暮らしを安んじることにあると考えたとしても不思議ではない 19 。戦場で敵を討ち、領地を奪う「武」の時代から、水と土を治め、米を実らせる「治」の時代へ。茂安の転身は、彼個人の選択であると同時に、時代そのものが彼に課した使命でもあった。

第二節:加藤清正との交流と技術の習得

民政家・技術者としての成富茂安の才能を開花させる上で、決定的な役割を果たした人物がいる。「土木の天才」と称された肥後熊本城主、加藤清正である。茂安は、関ヶ原の戦い以降、幕府が諸大名に命じた天下普請(公共事業)に佐賀藩の一員として参加し、山城国の二条城、駿河国の駿府城、そして尾張国の名古屋城などの大規模な築城工事に携わった 1 。

特に名古屋城の築城現場では、普請総奉行の一人であった加藤清正が自ら陣頭指揮を執っており、茂安はこの場所で清正の仕事ぶりを間近に見る機会を得たと考えられる 1 。巨大な石垣を組み上げるための高度な測量技術、石材の輸送や加工の段取り、そして数万人に及ぶ人夫を効率的に動かす管理手法(マネジメント)。これらすべてが、後の佐賀藩での治水事業に応用される、生きた手本となった。天草での共闘以来、茂安の武勇を知っていた清正もまた、彼の持つ実務能力と誠実な人柄に注目していた。

清正の茂安に対する評価の高さを示すのが、有名なスカウトの逸話である。清正は、当時まだ二千石取りの侍大将に過ぎなかった茂安に対し、一万石という破格の待遇を提示して自らの家臣に迎えようとした 1 。大大名からのこの申し出は、一武将にとってこの上ない栄誉であった。しかし、茂安はこれを丁重に、しかしきっぱりと断る。「たとえ肥後一国を賜るとも、応じがたく候」 1 。この言葉は、鍋島家への揺るぎない忠誠心を示す美談として、後世『葉隠』などによって語り継がれていく。

だが、この決断を単なる忠義心の発露としてのみ捉えるのは、彼の人物像の一面しか見ていないことになる。ここには、自らのキャリアと影響力を最大化するための、極めて高度な戦略的判断が隠されている。当時の加藤清正が治める肥後熊本藩は、すでに50万石を超える大大名であり、家臣団も層が厚く、有能な人材がひしめいていた。もし茂安が移籍したとしても、彼はその中の優れた家臣の一人にはなれたかもしれないが、藩政の中枢で決定的な役割を担うことは難しかったであろう。

一方、主家の龍造寺家から実権を継承し、新たな藩として体制を固めつつあった鍋島家の佐賀藩は、経済基盤が脆弱であり、治水と新田開発こそが藩の未来を左右する死活問題であった 17 。この状況において、清正のもとで学んだ最新の大規模土木技術を持つ茂安は、佐賀藩にとって文字通り「替えの利かない」唯一無二の存在となることができた。彼は、より大きな組織の歯車となる道を選ばず、自らが中核となって藩の未来を設計する道を選んだのである。この選択は、忠義という美名の裏で、自らの価値を最も高く評価し、その能力を最大限に発揮できる場所を見抜いた、戦国を生き抜いた武将ならではの冷静な計算に基づいていた。結果として、この決断が彼に後世まで語り継がれる偉業を成し遂げる機会を与えたのである。

第三節:藩主・鍋島勝茂からの絶対的信頼

佐賀に留まることを決意した茂安の治水事業は、初代藩主・鍋島勝茂の絶対的な信任と全面的な支援なくしては成し得なかった。大規模な治水事業、特に川の流れそのものを変えるような工事は、莫大な費用がかかるだけでなく、失敗すればかえって被害を拡大させる危険性もはらんでいた。そのため、藩の重役たちの中には、茂安の壮大な計画に反対する者も少なくなかったと伝わる 22 。

ある時、重臣たちが「兵庫殿(茂安)が言う場所は、水分が多すぎて開発などできはしない」と口々に反対した。議論が紛糾する中、藩主・勝茂は「勝手にやりなされ」と一言を発し、一切を茂安に任せる決断を下したという 22 。これは単なる「丸投げ」ではなく、茂安の能力と人格に対する、藩主としての揺るぎない信頼の証であった。この信頼があったからこそ、茂安は前例のない大胆な構想を次々と実行に移すことができたのである。

茂安が勝茂から寄せられた信頼の深さを最も象徴する出来事が、元和4年(1618年)に起こる。勝茂が、自身の八男である翁介(後の鍋島直弘、白石鍋島家の祖)を、茂安の養子としたのである 2 。これは、成富家の家督を継がせるためではない。勝茂が、我が子に理想の武士としての教育を施してくれる人物として、茂安を指名したことを意味する 5 。藩主が実の子の教育を家臣に託すというのは、異例中の異例である。この事実は、茂安が単なる有能な武将や技術者としてだけでなく、人間的にも深く尊敬され、信頼されていたことを何よりも雄弁に物語っている。直弘は後に鍋島家に復籍するが、その墓は遺言により養父・茂安と同じ本行寺に建てられた 5 。短い父子関係であったが、二人の間に深い情愛があったことをうかがわせる。藩主からのこの絶大な信頼を背景に、茂安はついに、佐賀平野の未来を賭けた壮大な事業へと乗り出していく。

第三章:「水の神様」の治水思想と三大事業

成富茂安が手掛けた数々の治水・利水事業は、単なる個別工事の寄せ集めではない。その根底には、佐賀平野の地理的特性を深く洞察し、自然の摂理を巧みに利用するという、一貫した思想が流れている。有明海に面した佐賀平野は、激しい干満差、河川が運ぶ大量の土砂、そして度重なる洪水と水不足という、水にまつわる多くの課題を抱えていた 19 。茂安は、こうした洪水を単に力で防ぐべき敵としてではなく、時には受け流し、時には積極的に利用する、管理可能な対象として捉えた。彼の思想の核心は、「治水(洪水を防ぐこと)」と「利水(水を利用すること)」を切り離さず、一体のシステムとして捉えることにあった 19 。この思想は、彼の三大事業と称される「石井樋」「千栗堤防」「蛤水道」において、見事に具現化されている。

表②:成富茂安 主な治水・利水事業一覧

|

事業名 |

対象河川 |

所在地(現在) |

目的・機能 |

構造上の特徴・特記事項 |

|

石井樋(いしいび) |

嘉瀬川 |

佐賀市大和町 |

佐賀城下への上水供給、農業用水の取水、土砂の分離 |

「象の鼻」「天狗の鼻」と呼ばれる石積構造物で水流を制御し、土砂を沈殿させる独創的なシステム。約350年間機能した 3 。 |

|

千栗堤防(ちりくていぼう) |

筑後川 |

みやき町 |

筑後川の洪水防御 |

全長約12km。堤防を二重に築き、その間を遊水池として利用する「霞堤」の発想。堤防には竹や杉を植え補強した(杉土居) 24 。 |

|

蛤水道(はまぐりすいどう) |

田手川水系 |

吉野ヶ里町 |

深刻な水不足に悩む田手川流域への分水 |

藩境の蛤岳に源流を発し、本来福岡藩側に流れる水を、分水嶺を越える約1.2kmの人工水路で佐賀藩側に引き込んだ 27 。 |

|

横落水路 |

城原川 |

- |

用水路整備 |

- |

|

中原水道 |

綾部川 |

- |

用水路整備 |

- |

|

羽佐間水道 |

多久川 |

- |

用水路整備 |

- |

|

三方潟の大日堰 |

六角川 |

- |

干拓地の排水・潮止め |

- |

|

佐賀江の改修 |

佐賀江 |

- |

排水路整備 |

- |

|

馬頭サイフォン |

- |

- |

水路の立体交差 |

日本最古級のサイフォン(伏越)技術とされる 29 。 |

第一節:嘉瀬川の石井樋 ― 精緻なる取水・沈砂システム

茂安の治水思想と技術の精髄が最も凝縮されているのが、嘉瀬川に築かれた取水施設「石井樋」である 23 。当時の佐賀城下は、生活用水や農業用水を嘉瀬川から分岐する多布施川に頼っていた。しかし、嘉瀬川は上流から大量の土砂を運んでくるため、取水口や用水路がすぐに砂で埋まってしまい、安定した水の確保が困難であるという大きな問題を抱えていた 3 。

この課題に対し、多くの技術者であれば、定期的に用水路の土砂を浚渫(しゅんせつ)するという対症療法的な解決策に頼るだろう。しかし茂安は、問題の根本原因、すなわち「取水する水そのものに砂が多く含まれていること」に正面から向き合った。そして彼が考案したのは、用水路に水が入る「前」の段階で、水の流れだけを利用して砂を分離するという、驚くほど独創的で合理的なシステムであった。

その仕組みは、複数の構造物の連携によって機能する 23 。

- まず、川の流れに対して斜めに設置された「大井手堰(おおいなぜき)」に、嘉瀬川の濁流を意図的にぶつける。これにより水の勢いが殺がれ、一部の重い土砂が川底に沈殿する 23 。

- 堰にぶつかった水は、一部が逆流し、緩やかな流れとなって上流側へと向かう。その先には、川岸から突き出た二つの湾曲した石積みの構造物、「象の鼻(ぞうのはな)」と「天狗の鼻(てんぐのはな)」が待ち構えている 1 。

- 水は、この二つの「鼻」の間の、複雑で穏やかな流路をゆっくりと通過する過程で、さらに細かな土砂を沈殿させていく。これは、自然の力を利用した、動力不要の巨大な浄化装置(沈砂池)であった 1 。

- そして最後に、土砂が完全に取り除かれた上澄みの清浄な水だけが、多布施川の取水口である「石井樋」本体(三連の石造りの水門)から、静かに流れ込んでいくのである 23 。

この石井樋のシステムは、近代的な頭首工が建設される昭和35年(1960年)までの約350年間、佐賀城下と周辺の水田を潤し続けた 3 。それは、問題の根本原因に直接対処するという、極めて高度な問題解決アプローチの産物であった。茂安は、自然の力を借りて問題を未然に防ぐという、現代のエンジニアリングにおける「根本原因分析(Root Cause Analysis)」や、エネルギー消費を最小限に抑える「パッシブデザイン」の思想を、400年も前に実現していたのである。

第二節:筑後川の千栗堤防 ― 壮大なる遊水地構想

石井樋が「利水」における茂安の天才性を示すものだとすれば、「治水」における彼の真骨頂を示すのが、筑後川に築かれた千栗堤防である。筑後川は、利根川(坂東太郎)、吉野川(四国三郎)と並び、「筑紫次郎(つくしじろう)」の異名を持つ日本三大暴れ川の一つであり、その流域は古来より度重なる洪水に苦しめられてきた 1 。

この強大な自然の力に対し、茂安は単に高い堤防を築いて洪水を封じ込めるという、力対力の対決を挑まなかった。彼が採用したのは、洪水のエネルギーを正面から受け止めるのではなく、意図的に溢れさせてその勢いを殺ぎ、無力化するという、柔よく剛を制す発想であった。

その具体策が、全長約12kmにも及ぶ長大な堤防を二重に築き、その間の幅約180mもの広大な土地を、意図的な「遊水池」として利用する「二重堤防」の構造である 24 。洪水が発生し水位が上昇すると、まず川側の堤防(控堤)から水が溢れ出し、広大な遊水地に流れ込む。そこで一時的に水が貯留され、激しい流れのエネルギーが大幅に減衰される。これにより、佐賀藩領を守る本体の堤防(本堤)への直接的な衝撃が緩和され、決壊という最悪の事態を防ぐことができるのである 22 。これは、堤防の一部を意図的に低くしたり、不連続にしたりして洪水を制御する「霞堤(かすみてい)」の思想を発展させた、極めて巧妙なシステムであった。

さらに茂安は、堤防そのものの強度を高めるため、川表(川側)には根が密に張る竹を、川裏(陸側)には深く根を張る杉を植林した 24 。これにより、堤防は「杉土居」とも呼ばれた。この植生は、単に根で土を固めるだけでなく、洪水時には牛馬の避難場所となり、万が一堤防が決壊した際には、その杉を修復用の資材として即座に活用できるという、多目的な機能まで計算されていた 22 。

この大事業は、完成までに12年もの歳月を要したと伝わる 24 。しかし、この長い工期は、人足として動員される農民たちの農作業に支障が出ないよう、意図的に農閑期にのみ工事を行ったためであった 3 。民衆を疲弊させては本末転倒であるという、彼の優れた労務管理能力と民への配慮を示す逸話である。

しかし、この千栗堤防の功績には、光と影の両側面が存在する。この堤防が佐賀藩領を水害から守る上で絶大な効果を発揮したことは間違いない 25 。だが、物理の法則として、一方の岸に強力な堤防を築けば、行き場を失った水のエネルギーは対岸へと集中する。千栗堤防の建設によって、「福岡側(筑後久留米藩領)はかえって(水害が)ひどくなったそうだ」という記録が残っている 19 。これは、茂安の事業が、自藩の利益を最大化することを第一義とする、近世の「藩」という枠組みの中で最適化されたものであったことを示している。彼の功績を「民を救った聖人」としてのみ讃えるのではなく、自藩の利益のためには他藩の不利益を省みないこともあった、冷徹な近世の藩士としての側面も併せて評価する必要がある。彼の事業は、藩という閉鎖的な共同体の論理が生んだ、地政学的なインフラであったのだ。

第三節:蛤水道 ― 藩境を越えた分水事業

茂安の事業の中で、最も大胆かつ政治的に危険を伴ったのが、佐賀藩東部の水不足を解消するために計画された「蛤水道」である。佐賀藩と筑前福岡藩の藩境にそびえる脊振山系の蛤岳(はまぐりだけ)。この山に源を発する河川の水は、本来、分水嶺を越えて福岡藩領内へと流れ込み、那珂川の支流となっていた 28 。一方で、佐賀藩側の田手川流域は、慢性的な水不足に苦しんでいた 28 。

この状況を打開するため、茂安は前代未聞の計画を実行に移す。蛤岳の中腹に堰を設け、全長1,260mにも及ぶ人工の水路を掘削し、山にトンネルを穿つことで、本来福岡藩に流れるはずだった水を、強引に佐賀藩側へと引き込んだのである 27 。これは、水源の領有権をめぐる深刻な藩同士の争い(水論)に発展しかねない、極めて危険な賭けであった 37 。

案の定、この事業は福岡藩側との間に緊張を生んだ。福岡側では、この取水によって川が涸れてしまい、悲しい伝説が生まれたと伝わる 19 。茂安側もそのことを予期していたのか、水路の途中には「乗越(のこし)」と呼ばれる、増水時に余分な水を意図的に福岡側に還流させるための調整弁のような施設を設けている 37 。これは、紛争を緩和するための配慮であったと考えられるが、同時に、この事業がいかにデリケートな問題であったかを物語っている。

幾多の困難を乗り越えて完成した蛤水道は、佐賀藩東部の水田を潤し、農業生産を飛躍的に向上させた。その恩恵を受けた地域では、今なお毎年5月に茂安の功績を讃える「兵庫祭り」が執り行われており、彼への感謝の念が深く根付いている 19 。この事業は、彼の卓越した土木技術だけでなく、目的達成のためには大きな政治的リスクをも厭わない、戦国武将らしい胆力と決断力を如実に示している。

第四章:人物像と後世への遺産

第一節:『葉隠』に見る機知と人間味

成富茂安の人物像を伝える上で欠かせないのが、佐賀藩の武士道精神を説いた教書『葉隠』に記された数々の逸話である 5 。これらのエピソードは、彼が単なる実直な技術者や清廉な武士といった紋切り型の人物ではなく、目的達成のためには奇策も弄する、機知と人間味に溢れた「曲者(くせもの)」であったことを生き生きと伝えている。

その一つが、大坂での普請(工事)現場での場所取りの逸話である。茂安が担当する工事に最適な場所は、すでに他藩によって押さえられていた。そこで彼は、夜陰に紛れてその場所の脇を流れる川の中に密かに杭を打ち込んでおいた。そして翌朝、何食わぬ顔で役人の前に現れ、「実は三日前にこの場所に杭を打って場所を確保しておいたのだが、昨夜の雨で水かさが増して見えなくなっているようだ」と主張し、おもむろに川中からその杭を引き抜いてみせた。これには誰も反論できず、茂安はまんまと一等地を手に入れたという 39 。この逸話から、彼は「戦国一の曲者」との異名さえつけられたと『葉隠』は記す 39 。

また、彼の戦略的な人間関係構築術を示す逸話もある。藩主・鍋島勝茂と共に江戸城へ登城した際、茂安は、道中で湯を一杯出してくれただけの身分の低い僧侶に対し、独断で高価な絹の反物十巻を贈った 5 。周囲は無駄な出費だと訝しんだが、これが伏線となった。この僧侶は茂安の気前の良さに深く感謝し、その後、勝茂が江戸城を訪れるたびに、湯茶の接待をはじめ、様々な便宜を図るようになった。結果として、この僧侶を通じて城内の様々な情報が鍋島家にもたらされるようになり、藩の公務が何かと都合よく運ぶようになったという 5 。これは、目先の損得に捉われず、将来を見越して人間関係に「投資」する、彼の長期的な視野と人間洞察力の鋭さを示している。

これらの逸話が示すのは、正攻法だけでは生き残れない戦国の世で培われた、彼のしたたかさと現実的な思考である。彼は、理想を語るだけでなく、それを実現するための泥臭い駆け引きや策略をも厭わないリアリストであった。この人間的な多面性こそが、彼の魅力であり、数々の困難な事業を成功に導いた原動力であったのかもしれない。

第二節:後世への影響と評価

成富茂安が佐賀藩、そして日本の歴史に残した遺産は、計り知れないものがある。彼の最大の功績は、言うまでもなく、その治水・利水事業によって佐賀平野を日本有数の穀倉地帯へと変貌させ、佐賀藩35万7千石の経済的基盤を確立したことである 3 。この安定した経済力は、藩政の安定に寄与しただけでなく、二百数十年後の幕末期に、佐賀藩が他藩に先駆けて反射炉を建設し、蒸気船を建造するなど、先進的な西洋の軍事技術を導入する原動力の一つとなった 21 。茂安が築いた豊かさがなければ、鍋島直正の改革も、明治維新で活躍する多くの人材の輩出も、より困難であったかもしれない。

彼の名は、佐賀の地に深く刻み込まれている。佐賀市の「兵庫町」、みやき町の「北茂安町」(かつては南茂安村も存在した)といった地名は、すべて彼の官位「兵庫助(ひょうごのすけ)」と名に由来するものであり、地域の人々がいかに彼を敬愛し、その功績を誇りとしてきたかを物語っている 6 。

その評価は、佐賀一国に留まらなかった。明治時代に入り、富国強兵を国是として近代国家建設を進める明治政府は、実務能力と忠誠心を兼ね備えた理想の官僚像を、歴史の中に求めた。その中で、茂安の内政手腕が再評価され、明治天皇からも大いに賞賛された結果、明治44年(1911年)には従四位が追贈されるという栄誉に浴した 4 。これは、彼の功績が、一地方の偉業に留まらず、近代日本の国づくりにおいても範とすべき普遍的な価値を持つと認められたことを意味する。

しかし、彼の評価を考える上で見逃してはならないのが、その功績が持つ「二重構造」である。千栗堤防の事例が示すように、彼の事業は佐賀藩に多大な恩恵をもたらす一方で、隣接する他藩にとっては水害を助長する要因ともなり得た 19 。佐賀藩内では絶対的な「治水の神様」「郷土の偉人」として顕彰される一方で、藩外、あるいは利害が対立する地域からは、異なる視線が向けられていた可能性は否定できない。実際に、多久の出身者が「茂安のお蔭で水害に遭う」と語ったという記録も存在する 29 。

この評価のギャップは、茂安個人の問題というよりも、彼が生きた近世という時代の「藩」という共同体が持つ、強固な内向性を反映している。当時の人々にとって、自らが属する「藩」こそが生活世界のすべてであり、他藩は「外部」であった。自藩の利益を最大化することが藩士の務めであり、そのために他藩が多少の不利益を被ることは、ある意味で当然視されていたか、あるいはそもそも問題として認識されにくかった。成富茂安という人物への評価の多面性を追うことは、現代の我々が自明のものと考える「国」や「公共の利益」といった概念が、当時は「藩」という、より小さな単位に限定されていたという、歴史的な思考の枠組みそのものを理解する手がかりとなるのである。

結論:成富茂安が現代に問いかけるもの

成富茂安の生涯は、戦国の武将から近世の民政家へという、一人の人間の劇的な自己変革の物語である。彼は、時代の変化を鋭敏に感じ取り、武士の本分が人を殺すことではなく、人を生かすことにあると見定めた。そして、卓越した技術、深い洞察力、そして不屈の精神をもって、荒れ果てた土地を豊かな穀倉地帯へと変貌させ、佐賀藩の百年の礎を築き上げた。

彼が遺したものは、石井樋や千栗堤防といった物理的な建造物だけではない。彼の治水思想、特に自然の力を無理に抑え込むのではなく、その特性を読み解き、巧みに利用・共存するというホリスティックなアプローチは、気候変動による災害の激甚化が叫ばれ、持続可能性が問われる現代の国土計画や防災のあり方に対して、時代を超えた重要な示唆を与えている。

しかし、彼の偉業は、一人の天才的な個人の力のみによって成し遂げられたものではないことを忘れてはならない。彼の壮大な構想を理解し、全権を委ねた藩主・鍋島勝茂の英断。そして、彼の指揮のもと、酷暑や厳寒の中で鍬を振るい、土を運び、石を積んだ、名もなき幾万の民衆の汗と力の結集があった。成富茂安の物語は、リーダーシップと、それを支える組織の信頼関係、そして共同体全体の力が一体となった時に、いかに大きな事業が成し遂げられるかを示す、普遍的な教訓でもある。

彼の遺産は、佐賀平野を今も流れる水路の中に、そして彼の名を冠した地名の中に、確かに生き続けている。それは、単なる過去の歴史ではなく、我々が未来を築く上で学び、継承すべき、国土と人間との関わり方についての、壮大な知恵そのものなのである。

引用文献

- 侍大将から治水家へ 成富兵庫茂安 緒方英樹 連載11 - ソーシャルアクションラボ https://socialaction.mainichi.jp/2020/10/24/1156.html

- 成富茂安とは? わかりやすく解説 - Weblio国語辞典 https://www.weblio.jp/content/%E6%88%90%E5%AF%8C%E8%8C%82%E5%AE%89

- 特集記事:治水の神様 成冨兵庫茂安の偉業 | 建設新聞社-佐賀 https://www.saga-kensetsunews.jp/articles/detail/k210915899

- 成富兵庫茂安公 特設ページ - NPO法人「山田の風」オフィシャルサイト https://www.yamadanokaze.net/shigeyasu-special

- 成富兵庫茂安 ~肥前国随一の猛将は、日の本随一のグランド ... https://www.sagabai.com/main/3777.html

- 成富茂安 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%88%90%E5%AF%8C%E8%8C%82%E5%AE%89

- 改心した暴れん坊が治水の神様に!?成富茂安 - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=M_AYnm_BTxU

- 沖田畷の戦い - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B2%96%E7%94%B0%E7%95%B7%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84

- 加藤清正書状 - 文化遺産オンライン https://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/245260

- 成富兵庫誕生地 - さがの歴史・文化お宝帳 https://www.saga-otakara.jp/search/detail.php?id=2616

- 成富兵庫茂安 - さがの歴史・文化お宝帳 https://www.saga-otakara.jp/search/detail.html?cultureId=2592

- 成富信種 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%88%90%E5%AF%8C%E4%BF%A1%E7%A8%AE

- 龍造寺隆信は何をした人?「肥前の熊と恐れられ大躍進したが哀れな最後を遂げた」ハナシ|どんな人?性格がわかるエピソードや逸話・詳しい年表 https://busho.fun/person/takanobu-ryuzoji

- 島津vs. 龍造寺;沖田畷之戰 - Another Dora in the World https://dorapark.blogspot.com/2017/07/vs.html

- 【合戦解説】沖田畷の戦い 島津・有馬 vs 龍造寺 - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=VyHw2AK6XdM

- 江上八院の戦い(慶長5年10月20日)における鍋島家 の頸帳に関する考察(その1) - 別府大学 http://repo.beppu-u.ac.jp/modules/xoonips/download.php?file_id=9454

- 藩政改革 http://kenkaku.la.coocan.jp/zidai/hanseikaikaku.htm

- 山川/変更箇所[近世(その2)] https://tsuka-atelier.sakura.ne.jp/kyoukasyo/yamakawa/yamakawa04.html

- 成富兵庫茂安の足跡 32号 治水家の統(すべ) - ミツカン 水の文化センター https://www.mizu.gr.jp/kikanshi/no32/05.html

- 成富兵庫茂安 - さがの歴史・文化お宝帳 https://www.saga-otakara.jp/search/detail.html?cultureId=2680

- 佐賀藩(さがはん)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E4%BD%90%E8%B3%80%E8%97%A9-68541

- 168 千栗の土居 みやき町 - BIGLOBE https://www5b.biglobe.ne.jp/ms-koga/168chirikudoi.html

- 成富兵庫茂安と石井樋(佐賀県) - 一般社団法人 九州地方計画協会 https://k-keikaku.or.jp/mznws66-skill-skill3/

- 目録(千栗堤防) - 土木遺産 in 九州 https://dobokuisan.qscpua2.com/heritage/saga/sag17_senkuriteibou/

- 千栗堤 https://www.mlit.go.jp/river/pamphlet_jirei/kasen/rekishibunka/dentougijutu-jpn/02chiriku.pdf

- 茂安公築堤功績碑 - みやき町観光協会 https://www.miyakikankou.jp/main/67.html

- 水の日・水の週間 | 水を探そう | 治水の神様、成富兵庫茂安が築いた人工水路 https://www.mizunohi.jp/action/spot0073.html

- 土木遺産 in 九州:目録(蛤水道) https://dobokuisan.qscpua2.com/heritage/saga/sag16_hamagurisuidou/

- 「成富兵庫茂安が佐賀に遺したもの」 - 嘉瀬川交流軸 http://www.kasegawajiku.jp/file/400nensai_2015.pdf

- 石井樋と成富君水功之碑 - TEAM防災ジャパン https://bosaijapan.jp/saigai-iko/remains/%E7%9F%B3%E4%BA%95%E6%A8%8B%E3%81%A8%E6%88%90%E5%AF%8C%E5%90%9B%E6%B0%B4%E5%8A%9F%E4%B9%8B%E7%A2%91/

- 石井樋の知恵と工夫 - 九州地方整備局 https://www.qsr.mlit.go.jp/takeo/kasegawa/kaseishiibi/02_ishiibi.html

- 嘉瀬川・石井樋地区における 歴史的水システムの再生設計 https://www.jsce.or.jp/library/open/proc/maglist2/00897/2006/pdf/B63A.pdf

- 成富兵庫茂安から現代へ - 一般社団法人 九州地方計画協会 https://k-keikaku.or.jp/%E6%88%90%E5%AF%8C%E5%85%B5%E5%BA%AB%E8%8C%82%E5%AE%89%E3%81%8B%E3%82%89%E7%8F%BE%E4%BB%A3%E3%81%B8/

- 筑後川・千栗堤防を歩く http://arukoukai.syokyu.com/HP2268.htm

- 成富兵庫の主な業績 ―肥前佐賀の水土の知 https://suido-ishizue.jp/nihon/11/05b.html

- 201 成富兵庫と蛤水道 東脊振 - BIGLOBE https://www5b.biglobe.ne.jp/ms-koga/201hamagurisuido.html

- 201 成富兵庫と蛤水道 東脊振 - BIGLOBE https://www5b.biglobe.ne.jp/~ms-koga/201hamagurisuido.html

- 九州の近代土木遺産 九州の近代土木遺産マップ 蛤水道 - 公益社団法人 土木学会西部支部 https://www.jsce.or.jp/branch/seibu/05_heritage/h22hamaguri.html

- 成富兵庫茂安(P8-9) - 佐賀市 https://www.city.saga.lg.jp/site_files/file/usefiles/downloads/s32047_20120521010404.pdf

- 鍋島直正 ~幕末屈指の名君 - 佐賀市観光協会 https://www.sagabai.com/main/3767.html