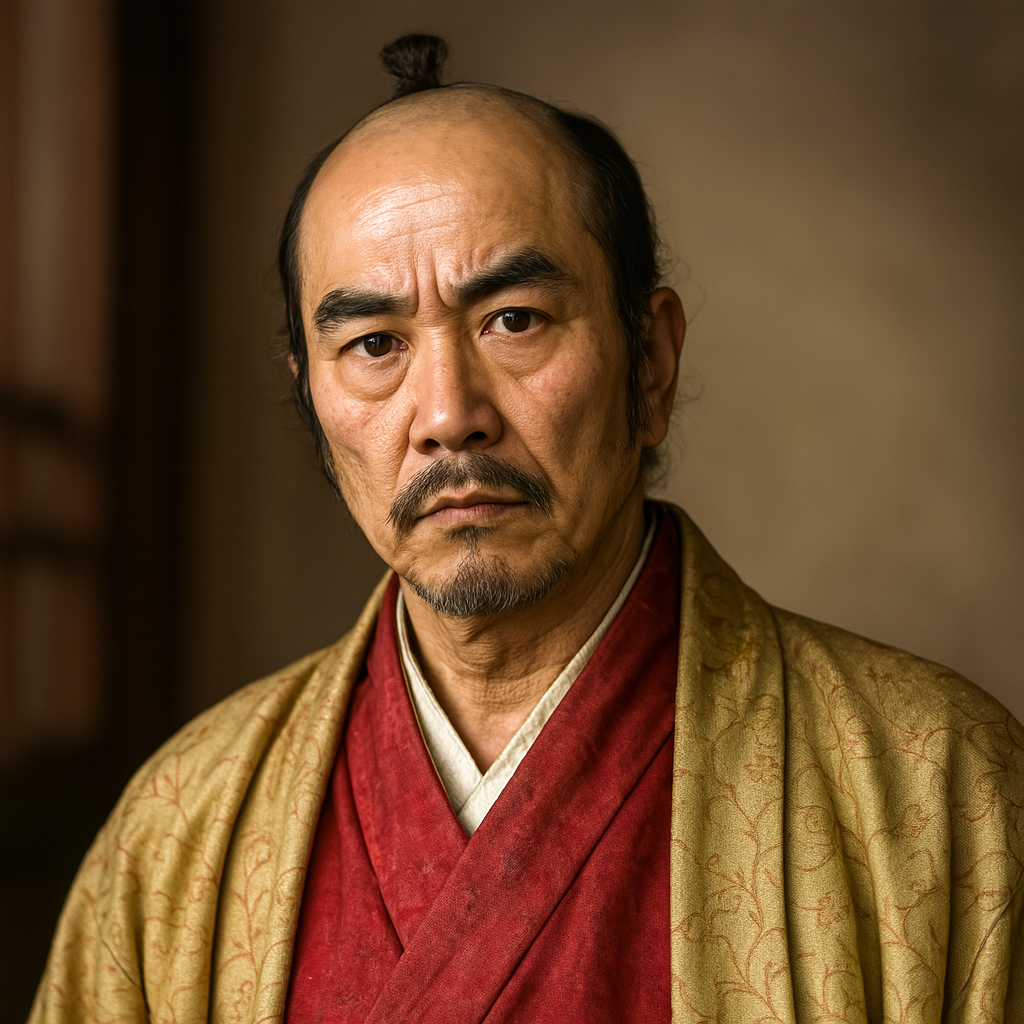

成田長泰

成田長泰は北武蔵の国衆で、難攻不落の忍城を拠点とした。上杉・北条の間で揺れ動き、自家の存続を最優先。その現実主義が後の忍城の戦いを可能にした。

日本の戦国時代における成田長泰の生涯:北武蔵の国衆、その存亡を賭けた選択

序章:北武蔵の雄、成田氏とその時代背景

日本の戦国時代、とりわけ16世紀中葉の関東地方は、混沌と激動の渦中にあった。西からは相模の北条氏が破竹の勢いでその版図を拡大し、旧来の権威であった関東管領山内上杉氏はその勢いに押され、衰亡の一途をたどっていた。そして北からは、越後の長尾景虎(後の上杉謙信)が「義」を掲げて関東の政治状況に軍事介入を繰り返し、北条、上杉、そして謙信という三大勢力が複雑に鼎立し、相争う時代であった。

このような大勢力の狭間で、自領の安堵と一族の存続を図る在地領主たちがいた。彼らは「国衆(くにしゅう)」と称され、ある時は大勢力に従属し、またある時は離反・自立を試みるなど、絶えず揺れ動きながら自らの活路を見出そうとしていた。武蔵国北部に勢力を張った忍(おし)城主・成田氏も、そうした国衆の一つである。

本稿は、この激動の時代を生きた成田氏の当主、成田長泰(なりた ながやす)の生涯に焦点を当てる。彼の人生は、関東の国衆がいかにして存亡を賭けた選択を繰り返していったかを示す典型的な事例である。長泰の動向を詳細に追うことを通じて、戦国期関東における国衆の生存戦略の実像を解き明かすことを目的とする。

第一章:成田氏の出自と権力基盤の確立

成田長泰の政治的行動を理解するためには、まず彼が率いた成田氏の出自と、その権力基盤となった忍城の価値について把握する必要がある。

第一節:諸説紛紜たる一族のルーツ ― 藤原氏か、武蔵武士か

成田氏の出自については諸説が存在し、その起源は必ずしも明確ではない。後世に編纂された『藩翰譜』や「成田系図」などによれば、摂関家藤原氏の末裔、具体的には藤原道長や藤原師輔の流れを汲むとされている 1 。これは、戦国時代から江戸時代にかけて、多くの武家が自らの家系の権威付けのために名門の系譜に連なろうとした「系譜仮冒」の一例である可能性が指摘されている。一方で、武蔵国に古くから根を張る武士団である武蔵七党の一つ、横山党の出自であるとする説も存在する 1 。

しかし、近年の研究で有力視されているのは、これらとは異なる「安保氏継承説」である。この説によれば、鎌倉時代に御家人として活動していた本来の成田氏は、鎌倉幕府の滅亡(1333年)に際して北条氏と運命を共にし、一度没落したとされる 5 。その後、武蔵七党の丹党に属する安保(あぼ)氏の一族が、婚姻関係を通じて没落した成田氏の旧領と名跡を継承し、戦国時代に忍城主として活躍する成田氏の直接の祖先となったという 5 。

この「名跡継承」という事実は、単なる系譜上の問題に留まらない。血統ではなく、所領と由緒ある「名跡」の継承によって家のアイデンティティが形成されたという点は、戦国時代の社会力学を象徴している。新興勢力であった安保氏が、在地支配の正当性を確保する手段として、地域に根付いていた旧家「成田」の権威を利用したと考えられる。これは武力による下剋上だけでなく、伝統や権威をいかに自らのものとするかという、高度な政治的戦略が働いていたことを示唆している。すなわち、戦国期の成田氏の歴史は、その始まりからして極めて戦国的なダイナミズムを内包していたのである。

第二節:難攻不落の「浮き城」― 忍城の地政学的・経済的価値

成田氏の権力を支えた物理的な基盤は、その本拠地である忍城であった。この城は、関東平野の中央部、利根川と荒川という二大河川に挟まれた広大な低湿地帯に築かれていた 7 。自然の沼沢地に点在する微高地を巧みに利用し、島々を曲輪として橋で連結するという特異な構造を持つ「平城」であった 8 。この地形は、大軍による力攻めを著しく困難にし、天然の要害として機能した。後に豊臣秀吉の小田原征伐の際、石田三成が行った水攻めに際しても、城が完全に水没せず、あたかも水に浮いているように見えたことから「忍の浮き城」と称された逸話は、この地理的優位性を何よりも雄弁に物語っている 10 。

しかし、忍城の価値は軍事的な側面だけに留まらない。城の周囲を流れる利根川は、関東内陸部と江戸湾を結ぶ物流の大動脈であり、忍城下は水運の要衝として栄えた 13 。これにより成田氏は、交通の要衝を抑えることによる商業的利益を享受し、それが数千の兵を動員可能な強大な軍事力を維持するための財政基盤となっていた。

ここに、成田氏の強さの本質を見出すことができる。忍城の「難攻不落」という軍事的価値と、「水運の利」という経済的価値は、いずれも「河川と湿地帯」という同一の地理的条件から生じている。つまり、地政学的な防御力と経済的な収益性が表裏一体となっており、この軍事・経済両面における二重の価値こそが、成田氏が北条・上杉という二大勢力の狭間で巧みに立ち回り、一定の独立性を保つことを可能にした根源的な力であったと言える。

第二章:成田長泰の生涯 ― 激動の時代における選択

成田長泰の生涯は、まさにこの激動の関東を生き抜くための、苦悩と現実主義に満ちた選択の連続であった。

第一節:家督相続と初期の動向 ― 上杉からの離反と北条への接近

成田長泰の生没年については、1508年から1573年とする説 16 や、1495年から1574年とする説 17 など複数あり、正確な特定は困難である。彼は当初、父・親泰の代から関東管領・山内上杉憲政に仕える家臣であった 16 。しかし、天文15年(1546年)の河越夜戦で、主家である山内上杉・扇谷両上杉連合軍が北条氏康の奇襲により壊滅的な大敗を喫すると、関東の勢力図は一変する。

この歴史的な転換点を境に、長泰は衰退する上杉氏を見限り、関東の新覇者として台頭する後北条氏へと接近していく 17 。これは単なる裏切りや変節ではなく、主家の権威が失墜し、新たな権力構造が生まれる中で、自領と一族を守るために下された国衆としての極めて現実的な政治判断であった。実際、それ以前の天文2年(1533年)に、北条氏綱が進めた鶴岡八幡宮の造営事業に協力している記録もあり 16 、長泰が早い段階から北条氏との関係構築を模索していた可能性も窺える。

第二節:上杉謙信の関東出兵と「鶴岡八幡宮の確執」

長泰の立ち位置を再び揺るがしたのが、越後の長尾景虎(上杉謙信)の関東進出であった。永禄3年(1560年)、上杉憲政を奉じて謙信が大軍を率いて関東へ侵攻すると、長泰は他の多くの関東国衆と同様に、その軍門に降って参陣した 16 。

そして翌永禄4年(1561年)、謙信が鎌倉の鶴岡八幡宮において関東管領の就任式を執り行った際、有名な「確執事件」が起こったとされる。軍記物である『鎌倉九代後記』などによれば、参列した長泰が下馬の礼を取らなかったことに謙信が激怒し、扇で長泰の烏帽子を打ち落とすという侮辱を与えたため、これを恨んだ長泰は謙信から離反し、再び北条方についたと伝えられている 16 。

しかし、この劇的な逸話の歴史的信憑性には疑問符が付く。なぜなら、この事件は同時代の一次史料には一切記録がなく、後世に成立した軍記物などの二次史料にのみ見られるものだからである 20 。したがって、この一件が離反の直接的な原因であったと断定することはできない。むしろ、この逸話は、結果的に謙信から離れていった長泰ら関東国衆の行動を、後世の人々が「個人的な遺恨」という分かりやすい物語として理解するために創作、あるいは脚色された可能性が高い。

離反の真因は、より構造的な問題にあったと考えられる。謙信の軍事力は圧倒的であったが、彼はあくまで越後を本拠とする「遠征軍」の将であった。彼が越後へ帰国すれば、関東の国衆は再び在地勢力である後北条氏の圧倒的な軍事的圧力に直接晒されることになる。この地政学的な宿命こそが、長泰をはじめとする多くの国衆が、最終的に謙信から離反せざるを得なかった根本的な理由であったと考察される。

第三節:家督継承問題と晩年 ― 隠居の真相

長泰から嫡男・氏長への家督継承の経緯についても、二つの異なる伝承が残されている。一つは、永禄6年(1563年)、上杉謙信の軍事侵攻によって長泰が隠居を余儀なくされ、氏長が家督を継いだとする説である 3 。これは、成田氏の当主交代が、謙信という外部勢力の圧力によって行われたことを示唆している。

もう一つは、軍記物などに見られる内紛説である。これによると永禄9年(1566年)、長泰は次男の長忠(泰喬)の器量を愛し、嫡男の氏長を廃して長忠に家督を譲ろうと画策した。これに反発した氏長はクーデターを起こして父・長泰を城から追放し、家臣団の仲裁によって長泰は菩提寺である龍淵寺に隠居することになった、というものである 16 。

いずれの説が真実であったかは定かではないが、長泰は家督を譲った後、成田氏の菩提寺である龍淵寺(現在の埼玉県熊谷市)で晩年を過ごした 21 。彼の没年に関しても諸説あるが、現地調査の結果などから天正元年(1573年)に没したとする説が有力視されている 16 。

第三章:周辺勢力との関係性 ― 関東三国志の狭間で

成田長泰の外交政策は、北条・上杉という二大勢力の間で、いかにして自家の存続を図るかという一点に集約される。

第一節:従属と自立の狭間 ― 対北条氏政策と「他国衆」の地位

長泰は最終的に後北条氏の勢力圏に組み込まれる道を選んだが、その関係は単純な主従関係ではなかった。北条氏の史料において、成田氏は完全な家臣団(御家門衆や家臣)とは区別された「他国衆(たこくしゅう)」として扱われている 18 。これは、北条氏の支配下に入りつつも、独自の軍事指揮権と領国支配を維持し、一定の自律性を持った同盟者に近い立場であったことを意味する。

嫡男・氏長の名に北条氏の通字である「氏」の字が与えられていること 3 は、従属の証と見なせる一方で、両者の間では互いに起請文(誓約書)を取り交わすなど、対等に近い外交交渉が行われていた形跡もあり 18 、その関係性の複雑さを物語っている。

第二節:反復常なき国衆 ― 対上杉氏政策の比較分析

長泰が上杉方と北条方の間を揺れ動いた行動は、彼個人の特異な行動ではない。同時代の北関東の国衆としばしば共通する行動パターンであった。

例えば、上野国金山城主の由良成繁は、謙信から「第一の佞人(ねいじん、口先巧みな裏切り者)」とまで罵られながらも、巧みに上杉と北条の間を渡り歩き、ついには両者を結びつける「越相同盟」の仲介役まで務めた 25 。また、下野国唐沢山城主の佐野昌綱も、幾度となく謙信を裏切っては、堅城・唐沢山城に籠もってその猛攻を何度も撃退し、独立を保ったことで知られている 28 。

これらの事例と比較することで、長泰の行動原理がより明確になる。彼の「裏切り」と見える行動は、個人的な資質や信義の欠如に起因するものではなく、北関東という地政学的な緩衝地帯に置かれた国衆領主が、生き残るために取らざるを得なかった共通の生存戦略であった。彼らにとっての最優先事項は、大国の掲げる「天下」や「大義」ではなく、自家の「家」と「領地」の保全であった。そのための最善手として、状況に応じて従属先を変えることは、彼らにとって極めて合理的な選択だったのである。長泰の生涯は、この関東国衆が抱えた苦悩とリアリズムを色濃く体現している。

第四章:成田氏の権力基盤と支配体制

成田氏が北条・上杉という大勢力と渡り合うことができた背景には、強固な軍事力と安定した領国経営があった。

第一節:家臣団の構成 ― 『成田氏分限簿』の分析

成田氏の軍事力の規模を具体的に示す史料として、天正10年(1582年)時点の家臣団の構成を記録した『成田氏分限簿』が残されている 33 。これによると、成田氏の総知行高(家臣に与えた所領の総額)は6万貫に及び、動員可能な武士の総数は1,306人にものぼった 33 。この規模は、成田氏が北武蔵において最大の勢力を誇る国衆であったことを明確に示している 35 。

家臣団は、筆頭家老の本庄越前守をはじめとする一門衆、譜代の家臣、そして熊谷周辺の在地武士たちからなる加勢衆など、階層的に組織されていた 33 。その具体的な構成の一部を以下に示す。

表1:天正10年『成田氏分限簿』に見る主要家臣団(抜粋)

|

役職・地位(推定) |

氏名 |

知行高(貫文) |

典拠史料 |

|

筆頭家老 |

本庄越前守 |

(筆頭家老として記載) |

33 |

|

家門侍 |

成田大蔵(長親) |

300貫 |

37 |

|

譜代侍 |

三田加賀守 |

150貫 |

36 |

|

譜代侍 |

吉田紀伊守 |

150貫 |

36 |

|

譜代侍 |

新野右衛門 |

150貫 |

36 |

|

譜代侍 |

松岡因幡 |

100貫 |

36 |

|

譜代侍 |

土屋大学 |

100貫 |

36 |

この表は、成田氏の権力が、具体的な知行高とそれを支える多数の家臣によって構成されていたことを示している。貫高という当時の知行システムを通じて、国衆としての成田氏の実力を具体的に窺い知ることができる。

第二節:忍領の経済と民政 ― 領国経営の実態

成田氏の支配は、単なる軍事力によるものだけではなかった。忍領は利根川と荒川の流域に広がる肥沃な土地であり、米作はもちろんのこと、木綿の生産なども盛んであったと伝えられている 38 。

歴代当主は民政にも力を注いでおり、長泰の父・親泰は用水路を開削して領内の農業生産を高め、息子・氏長は商業政策に力を入れるなど、領国経営に意を用いていた 39 。こうした地道な領国経営が領民の支持を集め、それが後の忍城攻防戦において、絶望的な状況下でも城兵の士気を支える無形の力となったことは想像に難くない。忍城下町は、城の防衛機能と一体化しながら、利根川水運を活かした物流拠点として繁栄し、成田氏の権力基盤を経済面からも支えていたのである 9 。

結論:歴史的評価と後世への影響

成田長泰は、特定のイデオロギーや大義のために生きる英雄的な武将ではなかった。彼は、北条氏と上杉氏という二大勢力の狭間で、自領と一族の存続という最も現実的な目標のために、冷徹な判断を積み重ねた、戦国期関東における典型的な国衆領主であった。彼の巧みな勢力均衡策は、成田氏の存続を可能にした一方で、彼自身が主体的に関東の情勢を動かすほどの存在にはなり得なかったという限界も示している。

しかし、長泰がその生涯をかけて維持し、強化した成田氏の独立性と、難攻不落の忍城という物理的・経済的基盤は、息子の氏長、そして城代の成田長親の代へと確かに引き継がれた。そしてその遺産こそが、豊臣秀吉による天下統一事業の最終局面において、石田三成率いる大軍を相手に数か月にわたって抵抗を続ける「忍城の戦い」という、戦国史に稀有な輝きを放つ劇的な籠城戦を可能にしたのである。

最終的に、成田長泰の生涯は、一地方領主の現実主義的な生き様が、いかにして次代の大きな歴史の伏線となり得たかを示す好例と言える。彼の地道な領国経営と、時に「不実」と謗られながらも貫いた外交努力がなければ、後世に語り継がれる「のぼうの城」の伝説もまた、生まれなかったであろう。彼の人生は、戦国という時代の複雑さと、そこに生きた人々のリアリズムを我々に教えてくれるのである。

引用文献

- 成田氏(なりたうじ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E6%88%90%E7%94%B0%E6%B0%8F-1192071

- 成田氏 http://kakei-joukaku.la.coocan.jp/Japan/meizoku/narita.htm

- 成田氏長 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%88%90%E7%94%B0%E6%B0%8F%E9%95%B7

- 第五章 第二節 成田氏時代 http://gyouda2012.cocolog-nifty.com/blog/files/moriVOL8.pdf

- 成田氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%88%90%E7%94%B0%E6%B0%8F

- 武蔵国成田氏について - 資料の声を聴く http://zisaku.cocolog-nifty.com/blog/2020/05/post-30f119.html

- 忍城の水利用:里川文化塾 開催レポート ミツカン 水の文化センター https://www.mizu.gr.jp/bunkajuku/houkoku/025_20161127_oshijyo.html

- 忍城 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BF%8D%E5%9F%8E

- 忍城の歴史観光と見どころ - お城めぐりFAN https://www.shirofan.com/shiro/kantou/oshi/oshi.html

- 忍城の戦い古戦場:埼玉県/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/dtl/oshijo/

- 忍城跡/ホームメイト - 刀剣ワールド 城 https://www.homemate-research-castle.com/dtl/00000000000000134309/

- 忍城 利根川と荒川に挟まれた関東七名城 - Found Japan(ファウンド・ジャパン) https://foundjapan.jp/1911-oshi_castle/

- 忍城の歴史 - 攻城団 https://kojodan.jp/castle/46/memo/2727.html

- 埼玉から海へ直通! 関東の物流を支えた二本の大動脈 https://saitama.uminohi.jp/report/%E5%9F%BC%E7%8E%89%E3%81%8B%E3%82%89%E6%B5%B7%E3%81%B8%E7%9B%B4%E9%80%9A%EF%BC%81%E3%80%80%E9%96%A2%E6%9D%B1%E3%81%AE%E7%89%A9%E6%B5%81%E3%82%92%E6%94%AF%E3%81%88%E3%81%9F%E4%BA%8C%E6%9C%AC%E3%81%AE/

- 行田市「忍城今昔地図」をもらう - 酒場で歴史を語る会 https://060636.blog.fc2.com/blog-entry-1663.html?sp

- 成田長泰 - BIGLOBE https://www7a.biglobe.ne.jp/echigoya/jin/NaritaNagayasu.html

- 成田長泰 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%88%90%E7%94%B0%E9%95%B7%E6%B3%B0

- 成田氏長 | 戦国の足跡を求めて...since2009 http://pipinohoshi.blog51.fc2.com/blog-entry-191.html

- 小田原城の戦い (1560年) - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8F%E7%94%B0%E5%8E%9F%E5%9F%8E%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84_(1560%E5%B9%B4)

- 『のぼうの城』の舞台、忍城の成田長泰と謙信の攻防 | SYNCHRONOUS シンクロナス https://www.synchronous.jp/articles/-/164

- 龍淵寺 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%BE%8D%E6%B7%B5%E5%AF%BA

- 成田氏館の見所と写真・100人城主の評価(埼玉県熊谷市) - 攻城団 https://kojodan.jp/castle/1335/

- 龍淵寺のお参りの記録(1回目) 埼玉県熊谷駅 - ホトカミ https://hotokami.jp/area/saitama/Hkkts/Hkktstk/Drskk/45591/204142/

- 成田氏長(なりた うじなが)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E6%88%90%E7%94%B0%E6%B0%8F%E9%95%B7-1098436

- 難攻不落の金山城と由良氏…上杉、北条、武田の狭間で生き延びた一族 https://rekishikaido.php.co.jp/detail/8810

- 関連人物 - 妙印尼輝子 https://www.myouinniteruko.com/people.html

- 由良成繁…『第一の侫人』と呼ばれても、上杉・武田・後北条の間で奮闘した武将 - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=enka_h7aRpo

- 上杉謙信が10年かけても落とせなかった城、唐沢山城ー超入門! お城セミナー第59回【武将】 https://shirobito.jp/article/730

- 佐野宗綱 さの むねつな - 坂東武士図鑑 https://www.bando-bushi.com/post/sano-munetsuna

- もはやあっぱれ!あの上杉謙信を裏切りまくった武将がいた - JBpress https://jbpress.ismedia.jp/articles/-/67753

- 上杉謙信が手を焼いた武将!・佐野昌綱 - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=np7AkEElgUc

- 唐沢山城の戦い - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%94%90%E6%B2%A2%E5%B1%B1%E5%9F%8E%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84

- 文化財 | 熊谷デジタルミュージアム https://www.kumagaya-bunkazai.jp/museum/jousetu/bunkazai/159bunka.htm

- 「調べ方」の手引き - 行田市 https://www.city.gyoda.lg.jp/soshiki/shougaigakusyubu/kyodohakubutsukan/riyou/siryou/research.html

- 武蔵成田氏 http://www.iwata-shoin.co.jp/bookdata/ISBN978-4-87294-728-1.htm

- 成田系図 龍淵寺蔵本 (図 成田氏紋所) 2 http://gyouda2012.cocolog-nifty.com/blog/files/moriVOL13.pdf

- 成田長親 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%88%90%E7%94%B0%E9%95%B7%E8%A6%AA

- 武蔵国(ムサシノクニ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E6%AD%A6%E8%94%B5%E5%9B%BD-140407

- 成田長親 - BS-TBS THEナンバー2 ~歴史を動かした影の主役たち~ https://bs.tbs.co.jp/no2/17.html