支倉常長

支倉常長は伊達政宗の家臣で慶長遣欧使節の正使。メキシコ、スペイン、ローマを巡り、洗礼を受けるも通商・布教交渉は不調に終わり帰国。

支倉常長と慶長遣欧使節:歴史的評価と遺産

1. 序章:支倉常長とは

本報告は、仙台藩士・支倉常長(はせくらつねなが)の生涯と、彼が正使(または副使として認識されることもある)として参加した慶長遣欧使節の史実を、現存する資料に基づいて多角的に検証し、その歴史的意義を明らかにすることを目的とする。支倉常長は、戦国時代の終焉から江戸時代初期という激動の時代に、日本の外交史上稀に見る壮大な旅を経験した人物である。

本報告では、まず常長の出自、伊達政宗への仕官、そして使節派遣に至るまでの経緯を明らかにする。次に、慶長遣欧使節派遣の国際的背景、伊達政宗の意図、使節団の構成、そして使節船サン・ファン・バウティスタ号について詳述する。続いて、使節団の具体的な航路、メキシコ、スペイン、ローマといった訪問先での外交活動とそこで直面した現実を検証する。さらに、交渉の成果と挫折の要因を分析し、常長の帰国後の境遇、特にその信仰をめぐる議論や最期について考察する。最後に、支倉常長と慶長遣欧使節が日本史及び国際交流史に残した歴史的意義と遺産を総括し、現代における支倉常長研究の課題と展望を示すことで、この歴史的人物及び出来事の全体像を提示する。

2. 支倉常長の出自と慶長遣欧使節派遣以前

2.1. 生い立ちと家系

支倉六右衛門常長は、元亀二年(1571年)に出羽国置賜郡立石村(現在の山形県米沢市立石)で誕生したとされるのが通説である 1 。幼名は与市といい、後に五郎左衛門、さらに六右衛門へと改名している 1 。ただし、生年については1570年頃とする説も存在する 1 。

支倉氏は、元は伊藤姓を称し、その祖先は平氏の流れを汲むと伝えられている 2 。伊達氏の始祖である伊達朝宗の代から仕える譜代の家臣の家柄であり、常長の父は山口常成(支倉常成とも記される)である。常成は伊達政宗の父である伊達輝宗に仕えており、常長が生まれた時、主君となる政宗はまだ五歳であった 1 。譜代の家臣という出自は、伊達家における支倉家の立場を理解する上で重要な要素であり、父・常成が輝宗に仕えていたという事実は、常長と政宗の間に結ばれる主従関係の淵源を示唆している。

常長は七歳の時、伯父にあたる支倉紀伊守時正(所領1200石)に男子がいなかったため、その養子となった 2 。しかし、後に時正に実子である久成が誕生すると、伊達政宗の主命により養子縁組は解消され、常長は分家することとなり、家禄も600石取りとなった 2 。この養子縁組とその解消、そして分家による石高の変動は、常長の青年期における境遇の変化を示すものであり、主君の命による決定は、当時の武家社会における厳格な主従関係を色濃く反映している。

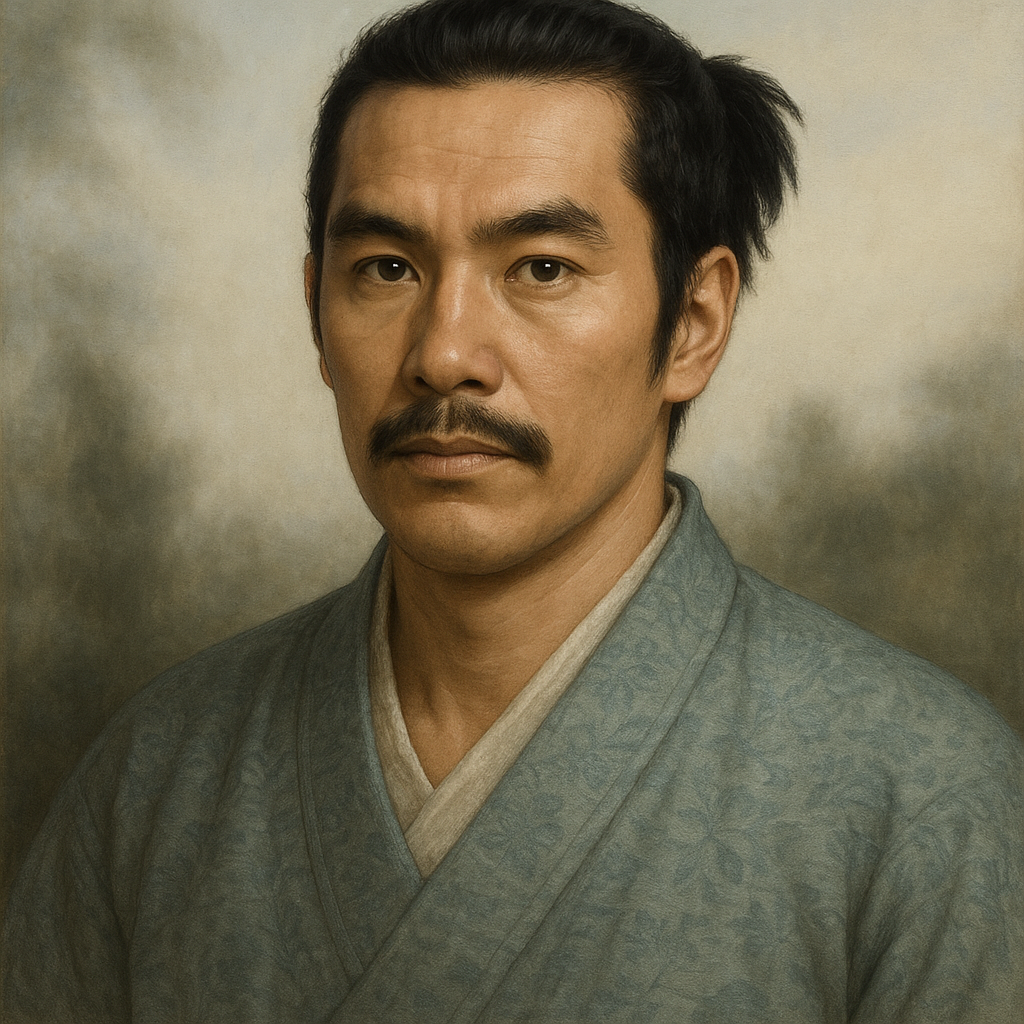

常長の性格については、海外に残された記録に「真面目で落ち着いた性格だった」と記されている 3 。また、美術史家の田中英道氏は、ローマのボルゲーゼ宮に残る常長の肖像画を評して、「何と忍耐強そうな、しかし気負ったところのない、正直な日本人の武士が描かれていることであろう。恐れも蓋恥心もない、まさにありのままの日本人の表情といってよい」と述べている 4 。これらの記録は、常長が後に経験することになる困難な交渉や7年にも及ぶ長旅を耐え抜いた精神的基盤の一端を示唆するものと言えよう。

2.2. 伊達政宗への仕官と初期の事績

支倉常長は、18歳で初陣を飾ったとされる。伊達家の重臣であった茂庭綱元に従い、鉄砲隊長として相馬義胤軍との宇津志城攻防戦(天正16年/1588年)で戦った記録が残っている 2 。その後も鉄砲組頭として、文禄の役(朝鮮出兵)では実際に朝鮮半島に渡り異国での戦闘を経験し、また天正19年(1591年)の葛西大崎一揆の鎮圧においては宮崎城攻撃に参戦するなど、数々の戦功を挙げたとされる 1 。これらの戦歴は、常長が単なる文官ではなく、武士としての確かな実戦経験と部隊指揮能力を有していたことを示している。特に朝鮮出兵における海外経験は、後の慶長遣欧使節という大役への抜擢の一因となった可能性も考えられる。

武功のみならず、常長は知略にも長けた人物であったことを示す逸話も残されている。20歳の時、主君伊達政宗の小田原参陣に際しては、「行路偵察」という重要な任務を命じられ、部隊に先んじて出発した。道中の詳細な地図を作成し、全行程における城塞の位置関係を図示し、通過する部落ごとの状況を調査して逐一報告するという大任を見事に果たしたと記録されている(天正18年/1590年) 2 。この任務は、常長が情報収集能力、地理的知識の把握、そして正確な報告能力に優れていたことを示しており、後に「伊達の交渉人」 1 と称されることになる彼の素養を垣間見ることができる。

その能力と忠誠心は政宗からも高く評価されていたようで、政宗が特に信頼する者を選んで組織した「特別な命令を遂行する」ための精鋭部隊である伊達御手明衆20名の一人にも数えられていた 1 。これは、常長が政宗から厚い信任を得ていたことを明確に物語るものである。

2.3. 「鍋丸事件」とその影響

常長の父、山口常成(支倉常成)は、過去に「鍋丸事件」と呼ばれる川崎城主砂金氏との領地争いを引き起こした。この事件が原因となり、常成は切腹を命じられたとされている 3 。この事件には、常長の養父であった支倉時正の弟である常成が深く関与しており、結果として養父の時正自身もこの事件の影響を受け、支倉の地から仙北へと移封されることとなった 5 。

「鍋丸事件」の具体的な内容については史料が乏しく、詳細は不明な点が多いものの、支倉家にとっては極めて重大な事件であり、常長の父の死に直結したことは間違いない。そして、この事件の余波は常長自身にも及んだ。父の罪に連座する形で、常長も一時は仙台藩から追放処分を受けるという厳しい経験をしている 3 。

しかし、常長の能力を高く評価していた伊達政宗は、彼を惜しみ、名誉挽回の機会を与えた。そして、その機会こそが、後に歴史に名を刻むことになる慶長遣欧使節の大使という大役であった、とも言われている 3 。父の不名誉な死と、それに伴う自身の追放という経験は、若き日の常長にとって計り知れない試練であったと推察される。それゆえに、この使節という大任は、単なる主命を超えた、個人的な汚名を返上し、家名を再興するための絶好の機会と捉えられた可能性が高い。この個人的な動機が、後に彼が7年にも及ぶ困難な旅と交渉を耐え抜く上での、強靭な精神的支柱の一つとなったと考えることもできるだろう。

ただし、この時期の常長に関する史料は失われているものが多く、特に「鍋丸事件」の詳細や常長の追放期間、その間の具体的な生活状況、そして政宗が常長のどのような「能力」を特に惜しんだのかといった点については、残念ながら真相は不明な部分が多い 3 。これらの史料の欠如は、この時期の常長の動向や心理を完全に解明することを困難にしている。

3. 慶長遣欧使節の派遣

3.1. 派遣の背景と目的

3.1.1. 伊達政宗の意図:通商、宣教師派遣、その他の説

慶長遣欧使節派遣の公式な目的は、仙台藩主伊達政宗が、領内におけるキリスト教布教の容認を条件として、当時スペイン領であったヌエバ・エスパーニャ(現在のメキシコ)との直接的な通商関係の樹立を求め、イスパニア(スペイン)国王フェリペ3世およびローマ教皇パウルス5世のもとへ外交使節を派遣することであった 3 。具体的には、スペイン国王からメキシコとの直接貿易の許可を得ること、そしてローマ教皇に対しては、仙台領内での布教活動を担う宣教師、特にフランシスコ会の修道士の派遣を要請することが含まれていた 9 。政宗が若い頃より南蛮文化に強い関心を抱いていたことも、この計画の背景にあると考えられる 3 。

経済的利益への期待も大きかった。政宗はメキシコとの直接貿易(いわゆる南蛮貿易)を通じて得られるであろう莫大な富を強く望んでいたとされ、これが使節派遣の大きな動機の一つであったことは間違いない 11 。仙台藩の経済的基盤を強化し、豊かにするという現実的な狙いがあったのである。

一方で、より深謀遠慮な目的が存在したとする説も根強く存在する。その一つが「倒幕計画説」あるいは「伊達政宗の野望説」と呼ばれるものである。これは、政宗がスペインと軍事同盟を結び、その軍事力を背景として徳川幕府の支配から独立、あるいは幕府転覆を企てていたという、壮大な策略の一環として使節を派遣したという見方である 3 。この説は非常にドラマチックであり、政宗の野心家としての一面を強調するものであるが、その実現可能性や具体的な証拠については乏しく、慎重な検討を要する。当時の政宗の政治的立場や、強大な徳川幕府との力関係を考慮すると、その実現は極めて困難であったとの見方が一般的である。

また、使節派遣の背景には、慶長16年(1611年)に仙台藩を襲った慶長大津波からの復興という側面も近年注目されている。政宗がこの未曾有の大災害からわずか2週間後に、大規模な造船計画と使節派遣の構想を明らかにしたという記録から、この壮大な計画には、被災した領民の士気を高め、経済を再建し、藩の威信を内外に示すという、災害からの力強い復興への意志が託されていたのではないかという解釈も生まれている 3 。

3.1.2. 徳川幕府との関係と公認

慶長遣欧使節は、伊達政宗の独断で行われたものではなく、徳川家康や徳川秀忠といった江戸幕府首脳の公式な認可を得て派遣された外交使節団であった 3 。当時、徳川幕府もまた、太平洋航路を通じてのメキシコとの貿易に関心を示しており、その点では政宗の意図と一致する部分があった。そのため、政宗は表向きには幕府の意向に沿う形で、幕府公認の使節として一行を送り出したのである 9 。幕府の公認は、この使節団の対外的な正当性を担保し、国際交渉を円滑に進める上で不可欠な要素であった。しかし、幕府が政宗の個人的な野心や、使節派遣の全ての目的をどこまで把握し、容認していたのかについては、依然として議論の余地が残されている。

しかしながら、使節派遣をめぐる状況は複雑であった。使節が出帆した慶長18年(1613年)の翌年、慶長19年(1614年)には、徳川家康が全国に対してキリスト教禁教令を発布している 9 。これは、使節派遣の目的の一つである「宣教師派遣の要請」とは明らかに矛盾する政策転換であり、この幕府の方針変更は、ヨーロッパにおける使節団の交渉に致命的な影響を与えることになる。

3.2. 使節団の構成員

3.2.1. 正使・副使の議論:支倉常長とルイス・ソテロ

慶長遣欧使節団の指導者については、史料によって正使と副使の記述に一部混乱が見られる。多くの日本の史料や後年の記録では、支倉常長が正使または大使として記されている 3 。常長は伊達政宗の家臣であり、仙台藩の公式な代表(名代)としてヨーロッパへ派遣されたと理解されている 1 。

一方で、スペイン人のフランシスコ会宣教師であったルイス・ソテロを正使とし、常長を副使とする記述も一部の史料には存在する 15 。ソテロは、日本での布教活動を通じて伊達政宗の知遇を得ており 1 、ヨーロッパの言語や習慣、外交儀礼に通じていることから、案内役 8 や副使 14 、あるいは正使 15 として、使節団において極めて重要な役割を担ったことは間違いない。

この正使・副使の呼称に関する不一致は、それぞれの史料が作成された立場や意図の違いを反映している可能性がある。外交交渉の実務やヨーロッパ社会での案内においてはソテロの知識と人脈が不可欠であった一方、伊達政宗の公式な使者としての代表権は家臣である常長が有していたと考えるのが自然であろう。この問題は、使節団の性格や交渉の力学を理解する上で重要な論点となる。

3.2.2. その他の随行員

慶長遣欧使節団は、支倉常長とルイス・ソテロを中心としつつも、多様な人々によって構成されていた。サン・ファン・バウティスタ号に乗船した総勢は約180人以上と記録されている 3 。ただし、実際にヨーロッパまで渡航した使節一行そのものは、常長以下68名であったとする記述もある 8 。

使節団には、常長の家臣である仙台藩士(記録には今泉令史、松木忠作などの名が見える)11名、そして数名の足軽や小姓が含まれていた 3 。また、経済的側面を担う存在として、堺の有力商人であった伊丹宗味ら、上方を中心とした全国の商人たちも参加していた 3 。さらに、航海の専門家として、スペイン人の探検家であり、以前日本で遭難し政宗に保護された経験を持つセバスティアン・ビスカイノとその部下たちも同行した 3 。このように、使節団が武士だけでなく、商人、宗教家、そして外国人航海士といった多岐にわたる人材で構成されていたことは、通商交渉、宗教的要請、そして航海の安全確保といった、使節団が担った複合的な目的を反映していると言える。

3.3. 使節船サン・ファン・バウティスタ号

慶長遣欧使節の渡航に使用された船は、サン・ファン・バウティスタ号と名付けられた。この船は、伊達政宗の命によって仙台藩内で建造された日本製ガレオン船である 19 。建造にあたっては、スペイン人のセバスティアン・ビスカイノと、徳川幕府の船手奉行の指導および協力を得たとされる 20 。日本国内でこれほど本格的な大型外洋船を建造したことは、当時の日本の造船技術の水準の高さを示すとともに、政宗の強い意志と仙台藩の実行力を物語っている。スペインがガレオン船の建造技術を国家の最高機密としていたことを考慮すると 16 、その技術の一端に触れ、自力で建造し得たこと自体が、一つの外交的、技術的成果であったとも言える。

シピオーネ・アマチの『伊達政宗遣使録』によれば、この船の建造には大工800人、鍛冶700人、そして雑役として3000人もの人々が動員され、驚くべきことに約45日間という短期間で完成したと記録されている 20 。史実に残されている寸法を現代の単位に換算すると、全長約55メートル、船高約48メートル、重量約500トンにも及ぶ巨大な船であった 19 。

船の主な材質には、松や杉が用いられ、これらの木材は宮城県内や隣接する岩手県の気仙、東山地方、片浜通り、磐井・江刺といった地域から伐採され、北上川の水運を利用して造船地まで運ばれたと言われている 20 。構造的には、船底中央を貫くキール(竜骨)に多数の肋骨材を渡し、その外側に外板を張るという、当時のヨーロッパの標準的なガレオン船の構造を踏襲していた。船体の断面は波の衝撃を和らげるために丸みを帯びた設計となっており、外洋航海に適した堅牢性を備えていた 20 。マストは3本で、最も高い中央のメインマストは、「貞山公治家記録」によれば「帆柱十六間三尺、松ノ木ナリ」とあり、当時の仙台藩における一間を六尺五寸(約1.97メートル)とすると、約32.43メートルに達した。材質に粘りがあり風に強い松が用いられたのは、当時の知恵であった 20 。復元船では、頂部からさらにマストが継がれ、全体で48.80メートルにもなる 20 。

サン・ファン・バウティスタ号は、太平洋を二往復するという大航海を成し遂げた後、最終的にはフィリピンのマニラで売却されたため、残念ながら現存していない 19 。しかし、日本人が自ら建造した洋式帆船として、日本の海洋史、技術史において極めて重要な意義を持つ船であり、その詳細は、残された文献史料や、後に宮城県で復元された船を通じて偲ぶことができる。

表1:慶長遣欧使節 主要関係者一覧

|

氏名 |

役職・立場(使節における役割、仙台藩における地位など) |

特記事項(出身、専門性など) |

|

支倉六右衛門常長 |

慶長遣欧使節 正使(または副使)、仙台藩士(600石)、伊達御手明衆 |

幼名与市。朝鮮出兵経験、鉄砲組頭。海外記録では真面目で落ち着いた性格と評される 1 。 |

|

ルイス・ソテロ |

慶長遣欧使節 副使(または正使)、フランシスコ会宣教師 |

スペイン・セビリア出身。日本語に堪能で、徳川家康や伊達政宗とも接触。使節団の案内役、通訳として活躍 1 。 |

|

セバスティアン・ビスカイノ |

使節団に同行、航海技術提供 |

スペイン出身の探検家。以前、日本近海の金銀島探索の密命を帯びて来日し、遭難した経験を持つ。サン・ファン・バウティスタ号の建造にも協力 3 。 |

|

伊達政宗 |

慶長遣欧使節 派遣主、初代仙台藩主 |

奥州の戦国武将。南蛮文化に関心を持ち、幕府公認の使節団を派遣。領内でのキリスト教布教容認と引き換えにメキシコとの直接貿易を画策 3 。 |

|

徳川家康・秀忠 |

江戸幕府 将軍(派遣公認) |

当初メキシコとの交易に関心を示し使節派遣を公認するも、後に禁教政策を強化し、使節の外交交渉に大きな影響を与える 9 。 |

4. 慶長遣欧使節の航路と各地での活動

4.1. 航海ルートと年表

慶長遣欧使節の旅は、当時の日本の歴史において前例のない壮大なものであった。慶長18年10月28日(1613年)、支倉常長らを乗せたサン・ファン・バウティスタ号は、仙台藩領内の牡鹿半島月浦(現在の宮城県石巻市)から、遥か太平洋の彼方を目指して出帆した 3 。約3ヶ月間に及ぶ厳しい太平洋横断航海の末、翌慶長19年1月25日(1614年)、一行はヌエバ・エスパーニャ(現在のメキシコ)の太平洋岸に位置する主要港アカプルコに無事入港を果たした 3 。これは、日本人が自ら建造した大型船によって成し遂げられた、歴史的な太平洋横断であった。

アカプルコに到着後、常長ら使節団の主要メンバー約30名は、陸路でメキシコシティへと向かい、そこからさらに大西洋岸の港町ベラクルスへと移動した。ベラクルスからは、サン・ファン・バウティスタ号ではなく、スペイン国王の艦隊に乗り換えて大西洋を横断するという、さらなる長旅が待っていた 3 。この大西洋横断の際には、カリブ海に浮かぶキューバのハバナにも寄港したと記録されている 3 。この航海は、日本人として初めて大西洋を渡るという快挙であり、地球規模での移動を経験したことを意味するものであった 23 。

ヨーロッパ大陸には、スペイン南部の港町サンルカール・デ・バラメダに上陸し、そこからアンダルシア地方の中心都市セビリア(宣教師ルイス・ソテロの故郷)を経て、当時のスペインの首都マドリードへと至った 3 。マドリードでの外交活動の後、使節団はさらにイタリアへと向かい、最終目的地であるローマに到着した 12 。

ローマでの任務を終えた後の帰路は、再びスペインを経由し、大西洋を渡ってメキシコへ戻った。アカプルコでは、往路に使用したサン・ファン・バウティスタ号が迎えに来ており、これに再乗船して太平洋を横断し、フィリピンのマニラに到着した 3 。しかし、マニラでサン・ファン・バウティスタ号は売却されることとなり、常長らは別の船を調達して日本を目指した。そして、長崎を経由し、元和6年(1620年)9月20日頃、ついに故郷仙台の地へと帰り着いたのである 3 。出帆から帰国まで、実に7年もの歳月が流れていた 4 。

以下に、慶長遣欧使節の主要な旅程を年表形式で示す。

表2:慶長遣欧使節 旅程年表

|

年月日(西暦/和暦) |

場所 |

主要な出来事・活動 |

出典 |

|

1613年10月28日 (慶長18年9月15日) |

月浦(日本・仙台藩) |

サン・ファン・バウティスタ号にて出帆 |

3 |

|

1614年1月25日 (慶長18年12月20日) |

アカプルコ(メキシコ) |

太平洋横断を経てアカプルコ入港 |

3 |

|

1614年3月24日 (慶長19年2月14日) |

メキシコシティ(メキシコ) |

メキシコシティ到着、副王に謁見 |

3 |

|

1614年10月頃 |

サンルカール・デ・バラメダ(スペイン) |

大西洋横断を経てスペイン入港、セビリアへ |

3 |

|

1614年12月5日頃 (慶長19年) |

マドリード(スペイン) |

マドリード到着 |

12 |

|

1615年1月30日 (慶長20年1月2日) |

マドリード(スペイン) |

スペイン国王フェリペ3世に謁見 |

8 |

|

1615年2月17日 (慶長20年1月20日) |

マドリード(スペイン) |

支倉常長、洗礼を受ける |

12 |

|

1615年10月25日 (元和元年9月3日) |

ローマ(イタリア) |

ローマ到着 |

12 |

|

1615年11月3日 (元和元年9月12日) |

ローマ(イタリア) |

ローマ教皇パウルス5世に謁見 |

8 |

|

1616年1月7日 (元和元年11月18日) |

ローマ(イタリア) |

ローマ出発、スペインへ |

12 |

|

1617年7月4日 (元和3年6月2日) |

セビリア(スペイン) |

帰国の途に就く |

12 |

|

1618年4月2日 (元和4年) |

アカプルコ(メキシコ) |

アカプルコ出発(サン・ファン・バウティスタ号に再乗船) |

12 |

|

1618年8月10日頃 (元和4年) |

マニラ(フィリピン) |

マニラ到着 |

12 |

|

1620年9月20日頃 (元和6年8月) |

仙台(日本) |

7年の旅を終え、仙台に帰着 |

8 |

4.2. メキシコ(ヌエバ・エスパーニャ)での活動

慶長19年(1614年)1月、約3ヶ月の太平洋航海を経て、支倉常長率いる慶長遣欧使節団はヌエバ・エスパーニャ(現在のメキシコ)の主要港アカプルコに到着した。スペイン側の記録によれば、船尾に伊達家の家紋である九曜紋を掲げた壮麗な使節船サン・ファン・バウティスタ号の出現に対し、アカプルコ港では号砲を鳴らすなど、手厚い歓迎をもって迎えられたという 4 。当時のメキシコは、スペイン国王の名代である副王によって統治されており、その管轄下におけるこのような歓迎は、遠方より到来した使節団に対する一定の期待感の表れと解釈できる。

アカプルコ到着後、使節団のうち支倉常長ら主要メンバー約30名は、首都メキシコシティへと向かい、ヌエバ・エスパーニャ副王に謁見した。この席で常長らは、主君伊達政宗からの親書を奉呈し、使節派遣の主目的である日本(仙台藩)とヌエバ・エスパーニャとの直接通商の開始、および仙台領内へのカトリック宣教師派遣の許可を求める旨を説明した 4 。一方、使節団に同行していた商人たちの大部分は、交易の拠点となるアカプルコに留まったとされる 12 。この時点で既に、使節団の目的が経済的利益と宗教的要請の両面を包含するものであったことが、ヌエバ・エスパーニャ側に伝えられていた。

また、常長はスペイン本土へ向かう大西洋航海の途上、船上において、使節団の案内役でありフランシスコ会宣教師であるルイス・ソテロの故郷セビリア市に宛てて、友好親善を深めたい旨、そしてスペイン国王およびローマ教皇への使節派遣に対する協力を依頼する内容の書状を認めている 3 。これは、ヨーロッパでの交渉を円滑に進めるための事前の外交的配慮であり、ソテロの個人的な人脈を活用しようとした常長の戦略的な動きと見ることができる。

メキシコシティ滞在中には、日本人随行員の一部がキリスト教の洗礼を受けるという出来事もあった。サン・フランシスコ教会において、20名 25 あるいは64名 28 の日本人が洗礼を受けたと記録されている。この集団受洗は、使節団がキリスト教に対して融和的な態度を示した行動と解釈できるが、注目すべきは、この時点ではまだ支倉常長自身は洗礼を受けていないという点である 25 。

4.3. スペインでの活動と交渉

ヌエバ・エスパーニャでの活動を終えた支倉常長ら一行は、1614年10月頃、ついにヨーロッパ大陸に到達した。スペイン南部の港町サンルカール・デ・バラメダに入港後、グアダルキビール川を遡上し、コリア・デル・リオ、そして使節団の案内役であったルイス・ソテロの故郷であるセビリアに立ち寄った後、当時のスペインの首都マドリードへと向かった 3 。ソテロの故郷を経由したことは、現地での支援取り付けや情報収集といった目的があった可能性が考えられる。

マドリードでは、慶長20年1月30日(1615年)、スペイン国王フェリペ3世に謁見し、伊達政宗からの親書と贈り物を奉呈した 3 。これは使節の主要な目的の一つであったが、国王からの通商許可や宣教師派遣の確約はすぐには得られず、一行はその後8ヶ月もの長期間、マドリードに滞在し交渉を続けることになった 12 。この長期滞在は、交渉が容易ではないことを示唆している。

マドリード滞在中、交渉を有利に進めるためか、あるいは国王からの勧めがあったのか、支倉常長は1615年2月17日に、国王フェリペ3世ら臨席のもと、マドリードの王立フランシスコ会修道院の付属教会でキリスト教の洗礼を受けた 3 。その際の洗礼名は、国王フェリペ3世と聖フランシスコの名を冠した「ドン・フィリッポ・フランシスコ・ファシクラ・ロクエモン」であった 12 。この受洗は、単なる個人的な信仰の表明というよりも、カトリック国の君主である交渉相手の信頼を得て、外交を円滑に進めるための戦略的な行動であった可能性が高い。洗礼名に国王の名が含まれている点も、その意図を裏付けているように思われる。

4.4. ローマでの活動と交渉

スペインでの活動の後、支倉常長ら使節団はさらなる目的地であるローマへと向かった。1615年10月25日にローマに到着し 12 、10月29日には壮麗な入市式を行い、ローマ市民の注目を集めた。そして同年11月3日、カトリック教会の最高権威者であるローマ教皇パウルス5世にサン・ピエトロ宮殿にて公的に謁見を果たした 8 。これは、使節団のもう一つの主要な目的であり、キリスト教世界の中心人物との歴史的な会見であった。

使節一行はローマにおいて熱狂的な歓迎を受けたと伝えられている 4 。その歓迎ぶりを示すものとして、支倉常長は教皇より貴族の位を授けられ、さらに常長を含む使節団員8名にはローマ市の公民権が与えられた 8 。仙台市博物館に現存する「ローマ市公民権証書」には、ラテン語で「支倉常長にローマ市の公民権を与え、貴族に加える」と金泥で記されており、当時のヨーロッパ社会において非常に名誉な待遇であったことがわかる 12 。

このローマでの使節団の活動については、マドリードからローマまで一行に通訳兼折衝役として同行したイタリア人、シピオーネ・アマーティが著した『伊達政宗遣欧使節記』(Historia del Regno di Voxu del Giappone)に詳細な記録が残されている 11 。アマーティの記録は、ヨーロッパ側の視点から使節団の行動や当時の状況を伝える貴重な一次史料であり、使節団の動向を理解する上で欠かせないものである。

初期の歓迎ムードは、メキシコ到着時やローマ到着時の記録からも明らかであり、未知の国からの使節に対する好奇心や、カトリック布教拡大への期待感が背景にあったと考えられる 4 。特に、当時スペインやポルトガルといったカトリック国がプロテスタント勢力の台頭により国力が相対的に低下しつつあった状況下で、遠い東方の国からカトリック布教と通商を求めて使節が到来したことは、歓迎すべきニュースであったろう 4 。また、フランシスコ会にとっては、日本における布教活動で先行していたイエズス会を牽制するという意味合いも含まれていた可能性がある 4 。しかしながら、スペイン国王との交渉が8ヶ月もの長きにわたり停滞したという事実は 12 、既に日本国内におけるキリスト教禁教政策の強化という情報がヨーロッパにもたらされ、交渉に影響を及ぼし始めていた可能性を示唆している。初期の華やかな歓迎の裏で、交渉の現実的な困難さが徐々に顕在化しつつあったと言えよう。

5. 交渉の成果と挫折

5.1. 通商交渉の不調

慶長遣欧使節の主要な目的の一つは、スペイン国王およびヌエバ・エスパーニャ(メキシコ)副王との間で通商条約を締結することであった。しかし、支倉常長らの粘り強い交渉にもかかわらず、この目的は達成されることなく終わった。スペイン国王フェリペ3世に対して通商を求めたものの、最終的に不成立となり 8 、メキシコとの直接貿易の許可も得ることはできなかった 3 。

この交渉不成立の背景には、いくつかの複雑な要因が絡み合っていた。まずメキシコ側の事情としては、当時フィリピンとの間で行われていたガレオン船貿易(アカプルコ貿易)が、スペインにとって莫大な利益をもたらす重要な国家事業であったことが挙げられる。日本の参入は、この独占的な貿易体制を脅かし、既得権益を侵害する可能性があったため、スペイン側は極度に警戒した 22 。また、太平洋を横断する高度な航海技術が日本に渡ることも、スペインにとっては軍事的・経済的な機密保持の観点から容認できるものではなかった 22 。

一方、日本側の事情も交渉に影響を与えた。スペイン側は、日本国内におけるオランダ人の追放を交易の条件の一つとして要求したが、徳川家康はこれに応じなかった 22 。さらに決定的な要因となったのは、使節派遣中における日本国内のキリスト教政策の急激な転換であった。徳川幕府による禁教令の発布とキリシタンへの弾圧強化という情報はヨーロッパにも伝わり、カトリック国であるスペインやローマ教皇庁との交渉において、致命的な障害となったのである 8 。

5.2. 宣教師派遣要請の結果

通商交渉と並ぶもう一つの重要な目的は、ローマ教皇に対し、仙台領内での布教活動のための宣教師、特に伊達政宗と関係の深かったフランシスコ会の修道士の派遣を要請することであった 9 。しかし、この宣教師派遣の要請もまた、通商交渉と同様に実現には至らなかった 8 。日本国内における禁教政策の強化が、ローマ教皇庁の判断に大きな影響を与えたことは想像に難くない。

5.3. 交渉不成立の要因分析

慶長遣欧使節の外交交渉が最終的に実を結ばなかった要因は、複合的かつ深刻であった。最大の要因は、使節団がヨーロッパで交渉を行っている間に、日本本国における対キリスト教政策が禁教・弾圧へと大きく転換したことである 8 。この情報は、当時の情報伝達の速度を考慮すれば、時間差をもってヨーロッパの交渉担当者に伝わったはずであり、使節団が提示する「キリスト教布教容認」という前提条件の信憑性を著しく損ねた。これは、国際情勢の変化と情報伝達の遅延が外交交渉に与える影響の典型例と言える。

また、スペイン側の日本に対する警戒心も無視できない。日本の高度な造船技術(サン・ファン・バウティスタ号の建造など)や、武士の戦闘能力に対する潜在的な恐れが、スペイン側に積極的な交易関係の構築を躊躇させた可能性も考えられる。

さらに、使節団の案内役であり、ローマなどでの外交交渉を主導したとされるフランシスコ会宣教師ルイス・ソテロの言動が、スペイン側やローマ教皇庁に何らかの疑念を抱かせたことも、交渉失敗の一因として指摘されている 11 。ソテロの布教に対する熱意が、時に外交的な冷静さを欠いた言動に繋がったのか、あるいは日本の状況や政宗の意向を過大に報告した結果、不信感を招いたのか、その具体的な内容は史料に乏しく不明な点が多いが、交渉に負の影響を与えた可能性は否定できない。

経済的な側面から見れば、スペイン側にとって、日本との新たな交易が、既存の排他的なガレオン貿易体制を損なうリスクに見合うほどの確実な経済的利益をもたらすか、確信が持てなかったことも要因の一つであろう 22 。

加えて、当時日本における布教権益をめぐって対立していたイエズス会とフランシスコ会の確執も、交渉の背後で複雑に影響した可能性が考えられる。イエズス会は、慶長遣欧使節が日本の国家を代表するものではなく、一地方領主からのものに過ぎないといった情報を流布し、その正当性を貶めようとしたとの記録も存在する 4 。

これらの要因が複合的に作用し、支倉常長らの多大な努力にもかかわらず、慶長遣欧使節は所期の外交目的を達成することができなかったのである。

6. 支倉常長の帰国と晩年

6.1. 帰国の途と仙台への帰還

ヨーロッパでの外交交渉が実を結ばなかったため、支倉常長は失意のうちに帰国の途についた。1617年7月、スペインのセビリアを出発した一行は 12 、再び大西洋を渡りメキシコへ、そして太平洋を横断してフィリピンのマニラに到着した。しかし、マニラでは予期せぬ足止めをくらい、2年間もの滞在を余儀なくされた 12 。このマニラ滞在中、常長は長男である勘三郎宛に手紙を書き送っている。その手紙には、同行した家臣たちの安否を気遣う言葉や、主君伊達政宗への献上品や船の準備で多忙であることなどが記されており、来年には必ず帰国するとの意思も伝えられている 26 。この書状は、常長の家族を思う細やかな配慮を示す貴重な自筆史料として現存している。マニラでの長期滞在の具体的な理由は明らかではないが、日本国内におけるキリスト教禁教政策のさらなる厳格化の情報や、帰国後の自身の処遇に対する不安などが影響した可能性も考えられる。

そして元和6年8月(1620年9月頃)、月浦を出帆してから実に7年もの歳月を経て、常長はついに故郷仙台の地へと帰り着いた 8 。この7年という期間は、当時の航海の困難さと、異文化間での外交交渉がいかに長期にわたるものであったかを如実に物語っている。

6.2. 帰国後の処遇と生活

支倉常長が帰国した当時の日本では、既にキリスト教に対する禁教令が厳しく施行されており、キリシタンへの弾圧も強化されていた。このような状況下で、ヨーロッパで洗礼を受け、ローマ教皇にも謁見した常長の立場は極めて微妙なものであった。記録によれば、常長は帰国後、冷遇されたとも、あるいは幕府や藩の目を憚り隠棲を余儀なくされたとも伝えられている 8 。使節としての外交的成果を上げられなかったこと、そしてキリスト教徒であった(あるいはそのように見なされた)ことが、彼の帰国後の境遇を困難なものにしたと考えられる。

藩主である伊達政宗は、マニラに残留したルイス・ソテロの処遇については幕府の判断に委ねる一方、常長に関しては仙台藩内で処遇し、穏便な処置を取ることを決定したとされる 2 。これは、政宗が長年の労苦を重ねた常長を完全に切り捨てたわけではなく、一定の配慮を示した可能性を示唆している。しかしながら、帰国後の常長個人の具体的な活動や生活に関する情報は極めて乏しく、その多くが謎に包まれている 2 。これは、禁教という厳しい社会状況下で常長が目立った活動をすることができなかったこと、あるいは藩の公式記録として、藩主の使者がキリシタンであったという事実に触れることを意図的に避けた可能性などが考えられる。

6.3. 信仰をめぐる議論:棄教説と潜伏キリシタン説

支倉常長の晩年における信仰の実態については、史料が乏しいこともあり、今日に至るまで様々な議論がなされている。

一つの説は、常長がキリシタンに改宗したことを幕府や藩から追及され、最終的には棄教した後に病死したというものである 32 。これは、当時の厳しい禁教政策下において、キリシタンであることが発覚すれば厳罰を免れないという状況を考慮すれば、十分にあり得る選択であった。

しかし一方で、常長は生涯信仰を堅持したとする説も有力である。その根拠の一つとして、かつて常長と共にヨーロッパへ渡った宣教師ルイス・ソテロが、1624年(常長の死後)に九州で書いたとされる手紙の中で、常長は「敬虔のうちに死去」し、死に際して宣教師の保護を遺言したと記している点が挙げられる 33 。また、作家・遠藤周作の歴史小説『侍』では、常長が最終的には信仰に殉じた人物として描かれており、この解釈を支持する意見も存在する 32 。近年の研究においても、帰国後に棄教したという説もあるものの、信仰を堅持したとする説の方が有力視されているという見解も示されている 34 。

さらに、公式には棄教を表明しつつも、内心では信仰を密かに守り続けていた「潜伏キリシタン」であった可能性も否定できない 35 。これは、当時の多くの日本人キリシタンが取った信仰の形態であり、常長も同様の選択をした可能性は十分に考えられる。

常長の晩年の信仰については、決定的な史料を欠くため断定は困難である。禁教という極限状況下で、彼が内心の信仰をどのように保っていたのか、あるいは棄教を余儀なくされたのか、様々な解釈が可能である。ソテロの書簡は信仰堅持説の有力な論拠とされるが、ソテロ自身の立場や書簡の執筆意図なども考慮に入れて慎重に解釈する必要があるだろう。

6.4. 最期と墓所

支倉常長は、元和8年7月1日(1622年)に死去したと伝えられている 3 。享年は52歳であった 24 。死因については病死とされることが多いが 2 、その具体的な病名や詳細については記録が残っていない 32 。帰国からわずか2年後の死であり、多くの困難と失意の中で亡くなったという見方が一般的である。

常長の墓と伝えられる場所は、宮城県内に複数存在している。主なものとしては、仙台市青葉区北山にある光明寺、常長が青年期を過ごしたとされる川崎町支倉地区の円福寺、そして大郷町東成田にある西光寺(支倉常長メモリアルパーク内)の三カ所が挙げられる 2 。墓所が複数存在することは、常長の死後の扱いが単純ではなかったこと、あるいは後世の人々がそれぞれの地で常長を顕彰しようとしたことの表れかもしれない。それぞれの墓所の信憑性については、さらなる詳細な検討が必要である。

常長の死後、支倉家は嫡男である常頼が家督を継いだが、寛永17年(1640年)、常頼の家臣がキリシタンであったことの責任を問われ、常頼自身も処刑され、支倉家は一時改易・断絶の憂き目に遭う 2 。しかしその後、常頼の子である常信の代になり、寛文8年(1668年)に51石というわずかな禄高ではあったが家名の再興が許された 2 。これは、常長の死後も、キリスト教との関わりが支倉家にとって長く影響を及ぼし続けたことを示している。

外交交渉の失敗と日本国内におけるキリスト教政策の劇的な転換という、個人の力ではどうすることもできない大きな歴史のうねりの中で、支倉常長は翻弄された悲劇の人物と言えるかもしれない。7年もの長きにわたり、前人未到の外交任務に挑んだ彼の努力と経験は、帰国後の厳しい現実の前では十分に評価されることがなかった。彼が持ち帰ったはずのヨーロッパでの見聞や知識が、その後の日本にどのような影響を与え得たのか、あるいは与えられなかったのか、歴史の「もしも」を考えさせる。

7. 支倉常長と慶長遣欧使節の歴史的意義と遺産

7.1. 日本外交史における位置づけ

慶長遣欧使節の派遣は、日本外交史において画期的な出来事として特筆される。支倉常長らは、「日本人が初めてヨーロッパの国へ赴いて外交交渉をした」使節であり、また「初めて太平洋・大西洋の横断に成功した日本人」であると評価されている 16 。それまでの日本の外交関係が主に東アジア圏に限られていた中で、遠くヨーロッパへ公式な使節団を派遣したという事実は、日本の国際関係史において前例のない試みであった。

この使節派遣は、2013年に日・スペイン交流400周年を迎えるなど、両国間の継続的な交流の起点として認識されており 38 、その後の国際交流の先駆けとしての意義も大きい。一部の研究者からは、この派遣を伊達政宗による「世界への挑戦、大航海時代という時代への挑戦」であり、従来のヨーロッパ中心の「大発見時代」に対して、「東アジアからヨーロッパへ」という「逆大発見時代」の扉を開こうとした壮大な試みであったと解釈する見解も提示されている 39 。このような評価は、使節派遣を単なる外交交渉の枠を超え、より大きな世界史的文脈の中に位置づけようとする試みと言えるだろう。

7.2. 持ち帰られた文物とその影響

支倉常長らがヨーロッパから持ち帰った品々は、「慶長遣欧使節関係資料」として今日に伝わり、その多くが仙台市博物館に所蔵されている。これらの資料群は、江戸時代初期の日欧交渉の実態を物語る貴重な遺産として、1966年に重要文化財、そして2001年には国宝に指定された 10 。さらに2013年にはユネスコの「世界の記憶」(記憶遺産)にも登録されている 19 。

これらの文物の中でも特に重要なものとして、ローマ教皇パウルス5世の肖像画、支倉常長自身の肖像画(油彩画であり、実在の日本人を描いた現存最古の油絵とされる 10 )、そして常長にローマ市民権と貴族の位を認めた「ローマ市公民権証書」(羊皮紙に金泥で記されている 12 )などが挙げられる。その他にも、キリスト教の祭具であるロザリオや十字架、ミサで用いられる法衣、異国風の意匠が施された短剣(クリス型など)、鞍や鐙といった馬具、マントやズボンなどの衣服類、そして美しい壁掛など、総数47点に及ぶ多様な品々が含まれている 42 。

これらの持ち帰られた文物、特に常長の肖像画やヨーロッパの工芸品は、当時の日本人にとって、遠い異国の文化や技術に直接触れる貴重な機会を提供した。常長の肖像画は、美術作品としての価値もさることながら、この歴史的出来事への関心を喚起し、後世に伝える上で大きな役割を果たしていると言える 41 。これらの文物は、使節団が単に外交交渉を行っただけでなく、異文化との接触を通じて文化的な交流も試みたことの具体的な証左となる。直接的な影響の範囲は限定的であったかもしれないが、これらの品々は、鎖国以前の日本における異文化理解の一つの窓口としての役割を担ったと考えられる。

表3:国宝「慶長遣欧使節関係資料」主要文物一覧

|

文物名 |

材質・技法 |

概要 |

歴史的・文化的意義 |

出典 |

|

ローマ教皇パウルス五世像 |

油彩、カンヴァス |

当時のローマ教皇パウルス5世の肖像画。 |

使節団がローマ教皇に謁見したことを示す重要な証拠であり、当時の教皇の姿を伝える貴重な作品。 |

10 |

|

支倉常長像 |

油彩、カンヴァス |

黒い服をまといロザリオを手にする支倉常長が十字架上のキリストに祈りを捧げる姿を描く。ローマで制作されたとみられる。 |

日本に現存する実在の日本人を描いた油彩画としては最古の作品とされ、美術史的価値が極めて高い。常長の風貌や信仰の一端を伝える。 |

10 |

|

ローマ市公民権証書 |

羊皮紙、インク、金泥 |

ラテン語で支倉常長ら8名にローマ市の公民権と貴族の位を授与する旨が記されている。 |

使節団がローマで厚遇されたことを示す公式文書。当時のヨーロッパにおける外交儀礼や国際的地位の認識を反映。 |

12 |

|

短剣(クリス型) |

鉄、木、象牙など |

東南アジア起源とされる波打つ刃を持つ短剣。 |

異文化交流の物証であり、当時の武具の多様性を示す。 |

13 |

|

短剣(護拳付) |

鉄、木、金銀象嵌など |

ヨーロッパ風の護拳(ナックルガード)が付いた短剣。 |

ヨーロッパの武器文化との接触を示す。 |

13 |

|

ロザリオ |

木、金属など |

キリスト教の祈りの際に用いられる数珠状の用具。常長像にも描かれている。 |

常長や随行員がキリスト教に触れたことを示す宗教的文物。 |

10 |

|

壁掛 |

絹、彩色 |

人物、花鳥、獣などが描かれた二面構成の壁掛。吉祥的な意味合いを持つ図案が用いられている。 |

中国の吉祥図案の影響を受けつつ、異国情緒も感じさせる装飾品。常長が個人的な贈り物として入手した可能性も指摘される。 |

45 |

7.3. 国内外に残る史跡・記念碑

支倉常長と慶長遣欧使節の偉業は、日本国内のみならず、彼らが訪れた海外の地においても、数多くの史跡や記念碑として今日に伝えられている。

国内の主な史跡・記念碑:

- 墓所: 宮城県内に複数存在し、仙台市青葉区北山にある光明寺、常長が青年期を過ごしたとされる川崎町支倉地区の円福寺、そして大郷町東成田の西光寺(支倉常長メモリアルパーク内)が代表的なものとして知られている 2 。

- 支倉常長メモリアルパーク: 宮城県大郷町にあり、常長の墓とされるものの一つや関連資料が展示されている 36 。

- サン・ファン館: 使節船サン・ファン・バウティスタ号の出帆地である宮城県石巻市に位置し、慶長遣欧使節の歴史と功績を伝える博物館である。館内には、1/4スケールで復元されたサン・ファン・バウティスタ号や、使節団に関するパネル、ジオラマ、VR映像などが展示されている 47 。

- その他: 伊達政宗の本拠地であった仙台城跡(青葉城跡) 49 なども、使節派遣の背景を理解する上で重要な関連史跡と言える。

国外の主な史跡・記念碑:

- スペイン: アンダルシア州セビリア県コリア・デル・リオのカルロス・デ・メサ公園には、彫刻家・佐藤忠良氏制作の支倉常長像が、宮城県より寄贈され建立されている 32 。

- イタリア: ローマの外港であったチヴィタヴェッキアには、常長の上陸を記念した像と記念碑が建てられている 52 。ローマ市内にも、使節団が滞在した場所など、関連する史跡が存在する可能性が指摘されている 54 。

- キューバ: 首都ハバナの旧市街にあるセスペデス公園内には、キューバの地を初めて踏んだ日本人として支倉常長の像が設置されている 56 。

- メキシコ: 太平洋岸の港町アカプルコには、支倉常長の像や、日墨交流400周年を記念して開設された「日本広場」が存在する 57 。

これらの史跡や記念碑は、支倉常長と慶長遣欧使節の足跡が、400年以上の時を経てもなお、国内外の人々によって記憶され、顕彰され続けていることの証である。また、石巻市では使節船の進水日を記念した「サン・ファン祭り」が開催されるなど 59 、地域における伝承活動も行われている。

7.4. スペインに残る子孫「ハポン姓」について

慶長遣欧使節が残した興味深い遺産の一つに、スペインにおける「ハポン」姓の存在がある。スペイン南部のアンダルシア州セビリア県に位置するコリア・デル・リオという町には、「ハポン」(Japón)という姓を持つ人々が現在も約830名居住しているとされ、彼らは慶長遣欧使節団の随行員のうち、日本に帰国せずに現地に留まった者たちの子孫であると伝えられている 9 。スペイン語で「Japón」は「日本」を意味するため、この姓の由来は明らかである。

使節団員の一部が現地に残留した理由としては、使節団がヨーロッパに滞在している間に日本国内でキリスト教への弾圧が本格化し、帰国しても迫害される危険性があったため、比較的信仰の自由が保障されていたスペインに留まることを決意したのではないかと考えられている。記録によれば、6名から8名ほどの使節団員がスペインに残ったと言われている 9 。

コリア・デル・リオのハポン姓の人々が住む地域では、古くから日本式の稲作が行われているという情報もあり 9 、もし事実であれば、彼らが日本の文化や技術を現地に伝えた可能性も示唆される。ハポン姓の存在は、慶長遣欧使節が単なる一時的な外交使節に留まらず、一部の構成員にとっては人生を大きく変える移住の機会となり、国際的な人的交流の先駆けとなったことを示す生きた証と言えるだろう。

8. 結論:支倉常長再評価

8.1. 現代における支倉常長研究の課題と展望

支倉常長および慶長遣欧使節に関する研究は、長年にわたり多くの研究者によって進められてきたが、未だ解明されていない点や、さらなる深掘りが期待される課題も少なくない。

最大の課題の一つは、史料の限界である。特に常長の帰国後の動向や内面に関する一次史料は極めて乏しい 2 。しかし、希望がないわけではない。常長らが訪れたメキシコ、スペイン、イタリア、ポルトガルなどの海外の古文書館や教会には、未発見あるいは未解読の関連史料が眠っている可能性が指摘されており、これらの発掘、翻刻、そして精密な分析が今後の研究進展の鍵を握る 60 。特に、かつて存在が確認されながらも現在は散逸してしまったとされる、常長自身が記録した大小19冊に及ぶ訪欧中の日記 33 が再発見されれば、常長の視点からの詳細な記録が明らかになり、研究は飛躍的に進展するであろう。

また、従来は外交史的側面や宗教史的側面からのアプローチが中心であったが、今後は文化交流史、個人の生涯史、さらには当時の国際的な情報伝達や相互認識といった、より多角的な視点からの再評価が求められる。これにより、使節派遣の意義や常長の人物像について、より重層的で深みのある理解が可能となる。

このような研究を進める上では、日本国内の研究者だけでなく、スペイン、イタリア、メキシコなど、使節団が足跡を残した関係諸国の研究者との積極的な国際共同研究が不可欠である 65 。各国の史料や研究蓄積を共有し、共同で分析・考察することで、単一国からの視点では見えにくい新たな発見や解釈が生まれることが期待される。

具体的な未解明点としては、伊達政宗が使節派遣に込めた真の狙い(経済的野心、宗教的関心、倒幕計画の真偽、災害復興など、複数の動機の複合的影響)、支倉常長の個人的な信仰の実態(棄教の有無、潜伏の可能性)、スペイン国王やローマ教皇との会談における具体的な交渉内容やその記録の全容、使節船サン・ファン・バウティスタ号の建造技術の詳細とそれがその後の日本の造船技術に与えた影響の有無、そしてスペインに残ったとされる「ハポン姓」の人々のより詳細な追跡調査などが挙げられる 70 。これらの課題に真摯に取り組むことが、今後の支倉常長研究の重要な方向性を示すだろう。

慶長遣欧使節は「失敗だった」という通説的な見方 66 に対しても、近年ではその歴史的意義や文化交流の側面を積極的に再評価しようとする動きが見られる 66 。外交交渉の直接的な成果のみで評価するのではなく、その過程で達成された文化接触や国際理解の萌芽といった側面にも光を当てることで、よりバランスの取れた歴史像を構築する必要がある。

支倉常長の生涯は、外交交渉の不首尾や帰国後の不遇といった側面から「悲劇の使節」として語られることが多い。しかし、前人未到の困難な旅を成し遂げ、ヨーロッパの王侯貴族やローマ教皇と直接対峙し、異文化と真摯に向き合ったその経験は、彼を日本近世における稀有な国際人、あるいは先駆者として再評価する視点を提供する。彼の行動は、最終的な結果の成否のみならず、その壮大な挑戦の意義そのものにおいても評価されるべきであろう。使節派遣という歴史的出来事は、単に一地方大名の外交活動という枠に留まらず、17世紀初頭という大航海時代の大きなうねりの中で、日本とヨーロッパがどのように接触し、互いを認識しようとしたのかという、より広範なグローバルヒストリーの文脈で捉え直す必要がある。支倉常長と慶長遣欧使節の研究は、まさにその重要な一翼を担うものと言えるだろう。

引用文献

- みやぎ川崎慶長遣欧使節団 支倉常長隊 http://kawasaki-tsunenagatai.jp/

- 仙台藩遣欧使節 支倉常長の出自と現代に生きる子孫 https://hsaeki13.sakura.ne.jp/satou2024016.pdf

- 慶長遣欧使節と支倉常長 - サン・ファン館 https://www.santjuan.or.jp/history.html

- 教科書に載らない歴史上の人物 24 支倉常長 - 羅針塾 https://rashinjyuku.com/post-714/

- 支倉時正 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%94%AF%E5%80%89%E6%99%82%E6%AD%A3

- 幼少~青年期 | かわさきあそび特別号「常長と川崎町」 http://kawasaki-asobi.jp/hasekura/02/

- www.santjuan.or.jp https://www.santjuan.or.jp/history.html#:~:text=%E6%85%B6%E9%95%B7%E9%81%A3%E6%AC%A7%E4%BD%BF%E7%AF%80%E3%81%A8%E3%81%AF%E4%BB%8A%E3%81%8B%E3%82%89%E7%B4%84400,%E6%B4%BE%E9%81%A3%E3%81%97%E3%81%9F%E5%A4%96%E4%BA%A4%E4%BD%BF%E7%AF%80%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82

- 慶長遣欧使節(ケイチョウケンオウシセツ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E6%85%B6%E9%95%B7%E9%81%A3%E6%AC%A7%E4%BD%BF%E7%AF%80-59048

- 聖書に触れた人々NO29「慶長遣欧使節団」 https://windychapel.com/np/?p=489

- 主な収蔵品 12 支倉常長に関する資料(1) - 仙台市 https://www.city.sendai.jp/museum/shuzohin/shuzohin/shuzohin-23.html

- www.sendaicci.or.jp https://www.sendaicci.or.jp/magazine/upload_images/29-11date.pdf

- 使節任命~渡航 | かわさきあそび特別号「常長と川崎町」 | 2013年秋 ... http://kawasaki-asobi.jp/hasekura/03/

- 歴史|慶長遣欧使節関係資料[仙台市博物館/宮城] - WANDER 国宝 https://wanderkokuho.com/201-10147/

- 令和遣欧使節2024 https://jch-tomo.org/wp-content/uploads/2024/04/%E4%BB%A4%E5%92%8C%E9%81%A3%E6%AC%A7%E4%BD%BF%E7%AF%802024%E4%BC%81%E7%94%BB%E6%9B%B8.%EF%BC%93.15.24.pdf

- 滝澤教授が『慶長遣欧使節とバチカン』について講演(2024/5/4) - 長崎純心大学 https://www.n-junshin.ac.jp/univ/news/20240504_gengo/

- 慶長遣欧使節 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%85%B6%E9%95%B7%E9%81%A3%E6%AC%A7%E4%BD%BF%E7%AF%80

- 支倉常長はローマ市民だった! - 大隅典子の仙台通信 - エキサイトブログ https://nosumi.exblog.jp/19918742/

- 主な収蔵品 12 支倉常長に関する資料(目次)|仙台市博物館 https://www.city.sendai.jp/museum/shuzohin/shuzohin/shuzohin-22.html

- 夢をのせ、海をわたり、世界をひらく - 文化庁 https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunka_gyosei/bunkakanko/pdf/94151601_04.pdf

- サン・ファン・バウティスタ復元 https://www.santjuan.or.jp/restore.html

- 第7回ふね遺産 | デジタル造船資料館 - 日本船舶海洋工学会 https://zousen-shiryoukan.jasnaoe.or.jp/funeisan/archives07/

- town.onjuku.chiba.jp https://town.onjuku.chiba.jp/content/files/sangyoukankouka/kokusai/tokugawaieyasu.pdf

- 慶長遣欧使節、ペトロ岐部 - 海上交易の世界と歴史 - FC2 http://koekisi.web.fc2.com/column2/page050.html

- 支倉常長物語 https://hasekura.info/story

- チマルパインの『日記』と支倉使節団 - メキシコ-日本アミーゴ会 https://docs.mex-jpn-amigo.org/AmigoNews_1410.pdf

- 主な収蔵品 12 支倉常長に関する資料(4) - 仙台市 https://www.city.sendai.jp/museum/shuzohin/shuzohin/shuzohin-28.html

- 主な収蔵品 12 支倉常長に関する資料(2) - 仙台市 https://www.city.sendai.jp/museum/shuzohin/shuzohin/shuzohin-24.html

- 支倉常長・慶長遣欧使節の足跡を辿って ―海外史料を解読し、使節派遣の真相を追う https://acueducto.jp/especial/vol14/la-embajada-keicho-hasekura/

- 伊達政宗遣欧使節記 – 日本関係欧文史料の世界 https://kutsukake.nichibun.ac.jp/obunsiryo/book/005383344/

- 支倉常長(ハセクラツネナガ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E6%94%AF%E5%80%89%E5%B8%B8%E9%95%B7-114527

- 支倉常長(慶長遣欧使節)スゴすぎる!鎖国前にヨーロッパを訪れた侍がローマで残した素晴らしい痕跡を辿る - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=Gzoyd6F1onc

- 連載エッセイ276:富田眞三「慶長遣欧使節の謎」その3 | 一般 ... https://latin-america.jp/archives/59624

- 支倉常長 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%94%AF%E5%80%89%E5%B8%B8%E9%95%B7

- 「カトリック情報ハンドブック2017」巻頭特集 https://www.cbcj.catholic.jp/2018/01/10/15803/

- 浦上潜伏キリシタンの信仰 - 明治学院大学機関リポジトリ https://meigaku.repo.nii.ac.jp/record/1962/files/christ%20bulletin_47_35-57.pdf

- www.jalan.net https://www.jalan.net/kankou/spt_04422ah3330042152/#:~:text=%E7%8F%BE%E5%9C%A8%E3%80%81%E6%94%AF%E5%80%89%E5%B8%B8%E9%95%B7%E3%81%AE,%E7%94%BA%E3%81%AE%EF%BC%93%E3%81%A4%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82

- 交渉失敗~帰国 | かわさきあそび特別号「常長と川崎町」 http://kawasaki-asobi.jp/hasekura/04/

- 「慶長遣欧使節」派遣400周年 - nippon.com https://www.nippon.com/ja/currents/d10009/

- スペイン大使館 講演会「慶長遣欧使節がスペインに遺したもの~その⑵」(2024年6月21日開催) https://ameblo.jp/yoshiohsawa/entry-12863591598.html

- 主な収蔵品 10 慶長遣欧使節(2) - 仙台市 https://www.city.sendai.jp/museum/shuzohin/shuzohin/shuzohin-15.html

- 第2章 支倉常長の肖像画に関する一考察 https://seijo.repo.nii.ac.jp/record/5496/files/glo_sousyo_03_03.pdf

- 国宝「慶長遣欧使節関係資料」における金属板油彩 《ロザリオの聖母像》の系譜と年代 https://tohoku-gakuin.repo.nii.ac.jp/record/25086/files/20230607_sasakikazuhiro.pdf

- 慶長遣欧使節関係資料 - 文化遺産オンライン https://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/158158

- [ID:93] 支倉常長像 : 資料情報 | 収蔵資料データベース | 仙台市博物館 https://jmapps.ne.jp/scm/det.html?data_id=93

- 仙台市博物館で「国宝 慶長遣欧使節関係資料」を見る https://ameblo.jp/osapon-ok/entry-12616814572.html

- 国宝「慶長遣欧使節関係資料」の壁掛――その入手 意図を探る―― https://tohoku-gakuin.repo.nii.ac.jp/record/24132/files/20200116_sasakikazuhiro.pdf

- 宮城県慶長使節船ミュージアム(サン・ファン館) - みんなののりもの https://www.transport-pf.or.jp/norimono/museum/sf/

- 「慶長遣欧使節団の具体的な中身とは」サン・ファン館がリニューアルオープン『サン・ファン・バウティスタ号』はどうなったのか 宮城・石巻市 - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=4XQqmWNc6Mc

- 宮城県考古学会-会誌『宮城考古学』 総目次 https://www.m-kouko.net/journal/index.html

- コリア・デル・リオ - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B3%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%BB%E3%83%87%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%83%AA%E3%82%AA

- 慶長遣欧使節スペイン訪問400周年記念 市民訪問団がスペインを訪問しました。 - 仙台市 https://www.city.sendai.jp/koryu/shise/gaiyo/profile/koryu/h26/spain.html

- いた~!イタリアの支倉常長さん。出航400年で日本と縁の深い町、チヴィタヴェッキア。地中海に沈む夕日。その1 | 地球の歩き方 https://www.arukikata.co.jp/tokuhain/239001/

- チヴィタヴェッキア その2 ランチ 、支倉常長像 | イタリア ローマの新聞屋さん https://ameblo.jp/edicola/entry-11743735836.html

- 大村キリシタン史跡めぐり | モデルコース | 【公式】長崎観光/旅行ポータルサイト ながさき旅ネット https://www.nagasaki-tabinet.com/course/60239

- 指定文化財〈国宝〉慶長遣欧使節関係資料 - 宮城県公式ウェブサイト https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/bunkazai/01tunenaga.html

- 「ハバナの支倉常長像」仙台とキューバの友好的繋がり! | 糸島ゲストハウス 前原宿ことのは https://itoshima-guesthouse.com/2020/01/27-hasekura-tsunenaga/

- 支倉常長像・日本広場 - 仙台市 https://www.city.sendai.jp/koryu/shise/gaiyo/profile/koryu/h25/documents/02.pdf

- 伊達な歴史の新体験|中心部コース | 【公式】仙台観光情報サイト - せんだい旅日和 https://www.sentabi.jp/modelcourse/culturalproperty_chusinbu/

- 『第20回記念サン・ファン祭り』開催! https://santjuan.exblog.jp/20265309/

- 支倉六右衛門常長「慶長遣欧使節」研究史料集成 | 「雄山閣」学術専門書籍出版社 https://www.yuzankaku.co.jp/products/list.php?category_id=125

- 支倉六右衛門常長「慶長遣欧使節」研究史料集成 第1巻 - 雄山閣 https://www.yuzankaku.co.jp/products/detail.php?product_id=8021

- 慶長遣欧使節派遣の意義とその行程に関する一考察 https://senshu-u.repo.nii.ac.jp/record/12260/files/3061_0313_06.pdf

- gk00083_Dissertation - 大阪大学学術情報庫OUKA https://ir.library.osaka-u.ac.jp/repo/ouka/all/51195/gk00083_Dissertation.pdf

- BIMONTHLY REPORT 401 - 仙台経済同友会 http://www.sendai-doyukai.org/publish/download/report/401.pdf

- 豊臣秀吉の朝鮮出兵評に一石投じた研究家が断言「9割の史料は未調査」 https://diamond.jp/articles/-/257910

- 支倉常長の足跡訪ねて 慶長遣欧使節団から410年の節目 - 週刊NY生活 https://www.nyseikatsu.com/ny-news/11/2024/42527/

- 研究者詳細 - 伊川 健二 https://w-rdb.waseda.jp/html/100001478_ja.html

- シピオーネ・アマーティ研究――慶長遣欧使節とバロック期西欧の日本像 https://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/dspace/bitstream/2433/226792/2/gnink00827.pdf

- マドリードの黄色い郵便ポスト https://www.amazon.co.jp/-/en/gp/profile/amzn1.account.AGIKFYGLG6L6ZTO5FYRQSNYPABVQ/ref=cm_cr_dp_mb_gw_tr?ie=UTF8

- 西本願寺の教状視察とイタリア訪問の足跡 https://www.ritsumei.ac.jp/acd/re/k-rsc/lcs/kiyou/pdf_20-2/RitsIILCS_20.2pp129-136VITA.pdf