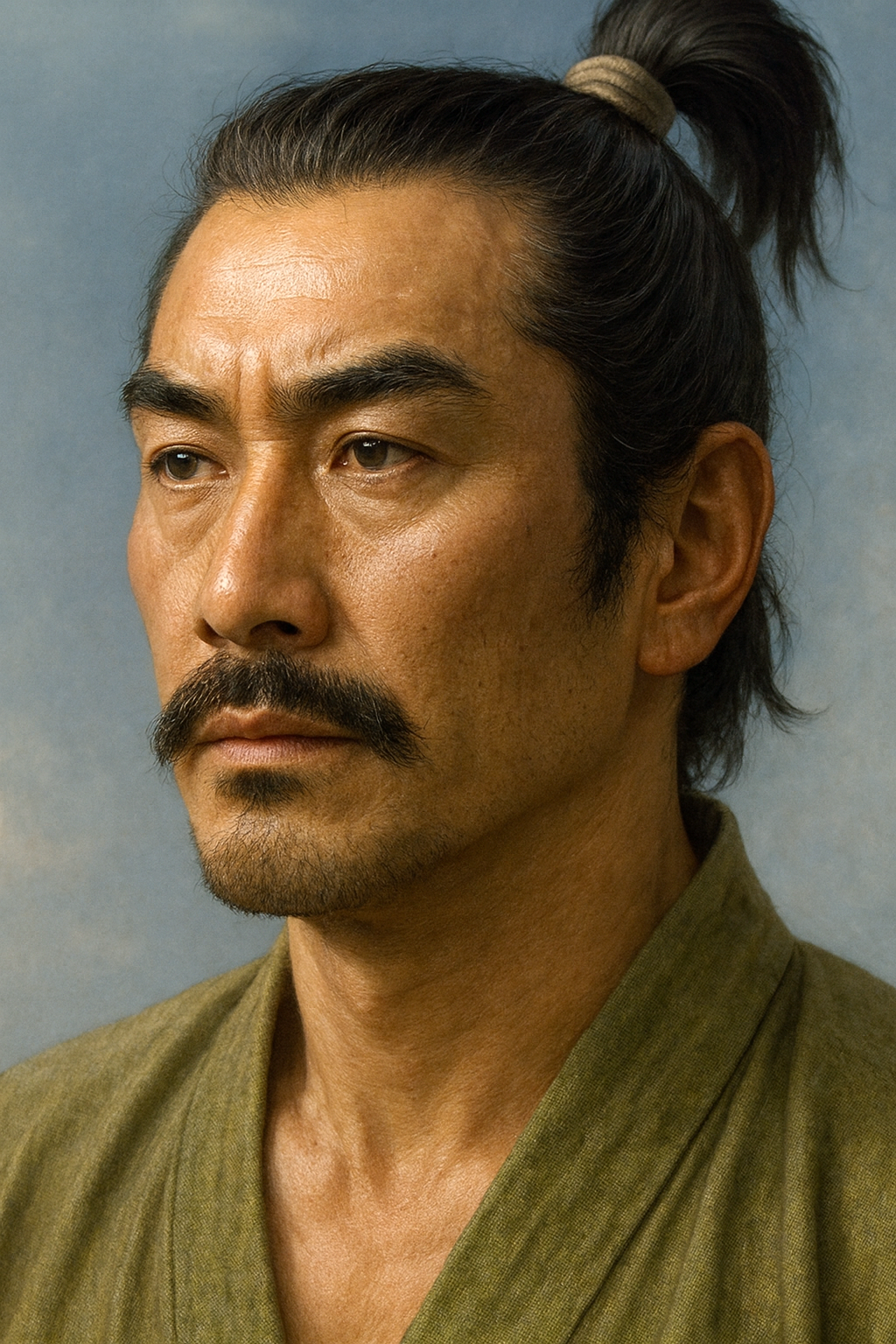

斎藤利隆

斎藤利隆(利良)は美濃守護代斎藤氏の最後の嫡流当主。嫡子なく病死し、斎藤道三(長井規秀)がその名跡を継承した。道三の国盗り物語は、利隆の死による権力空白を利用した、親子二代にわたる下剋上であった。

美濃斎藤氏の転換点:斎藤利隆(利良)の実像と斎藤道三への権力継承

序論:謎に包まれた武将、斎藤利隆―研究の視座と課題

戦国時代の美濃国にその名を残す斎藤利隆という人物は、一般に「斎藤道三に家督を譲った人物」として知られている。土岐家の家臣であり、斎藤妙純(利国)の子として生まれ、後に松波庄五郎、すなわち斎藤道三の才覚を見出して主君・土岐頼芸に推挙し、自らの死に際しては斎藤家の名跡を道三に譲り渡した、という物語である。この逸話は、道三の「国盗り物語」を劇的に彩る重要な要素として、長らく語り継がれてきた。

しかし、この広く流布する人物像は、主として江戸時代に成立した軍記物などによって形成された、多分に物語的な色彩の濃い、単純化されたイメージに過ぎない。史料を丹念に読み解き、近年の研究成果と照らし合わせることで、その実像はより複雑で、錯綜した様相を呈してくる。本報告書は、この通説の検証を試みるとともに、断片的な史料から斎藤利隆という人物の多角的な実像を再構築し、彼が美濃史の転換点において果たした真の役割を明らかにすることを目的とする。

この目的を達成するにあたり、本報告書では以下の三つの核心的課題を設定する。

第一に、「人物同定の問題」である。史料によっては、彼の名は「利隆(としたか)」ではなく「利良(としよし)」として記されており、どちらが正確な名であるか、あるいは両者が併用されていたのかを検証する必要がある 1 。さらに、彼とは全くの別人でありながら、同名の「斎藤利隆」という武将が別に存在した記録もあり、この混同を整理・解明することが不可欠である 2 。

第二に、「権力継承の実態」の問題である。道三への「名跡譲渡」という美談の裏で、実際に何が起こったのか。史料は、道三の「義父」であったとする説や、単に嫡流が「断絶」したとする説など、それぞれ異なる記述を残しており、これらのシナリオを比較検討し、権力移行の真相に迫る必要がある 1 。

第三に、「歴史的文脈の再設定」の問題である。近年の戦国史研究において通説となっている斎藤道三の「国盗り親子二代説」は、道三一代の物語を根本から覆すものであった 4 。この新たな歴史的文脈の中で、旧来の権力者であった斎藤利隆(利良)の存在と役割をどのように位置づけ直すべきかという問いである。

本報告書は、これらの課題を解明するため、まず利隆(利良)が登場する以前の美濃斎藤氏の系譜と権力構造を確認する。次いで、彼から道三への権力継承をめぐる諸説を詳細に比較検討し、最も信憑性の高いシナリオを導き出す。さらに、「親子二代説」の視点から、新興勢力・長井氏の台頭と斎藤氏の衰退という力学関係を分析する。最後に、異伝として存在するもう一人の「斎藤利隆」を検証し、人物の特定を確定させる。これらの分析を通じて、謎に包まれた武将・斎藤利隆(利良)の実像を浮き彫りにし、その歴史的意義を再評価する。

第一章:美濃守護代・斎藤氏の権勢と衰退―利隆(利良)に至る道

斎藤利隆(利良)という人物を理解するためには、彼がその末裔として生を受けた美濃斎藤氏が、いかにして権勢を確立し、そして彼が家督を継承する頃にはいかにしてその力が揺らぎ始めていたか、という歴史的背景を把握することが不可欠である。

第一節:名門・美濃斎藤氏の確立

室町時代の美濃国において、斎藤氏は守護・土岐氏に仕える家臣でありながら、守護代の地位を世襲することで、主家を凌駕するほどの強大な権力を手中に収めた名門であった 6 。守護代は本来、守護の代理人に過ぎないが、斎藤氏は巧みな政治手腕と軍事力をもって国内の国人衆を束ね、実質的な美濃の支配者として君臨した。

その権勢を決定的なものにしたのが、応仁の乱(1467年-1477年)で西軍の主力として活躍した斎藤妙椿(みょうちん)である 7 。妙椿は卓越した武将であると同時に優れた文化人でもあり、そのカリスマ性をもって土岐氏内部の家督争いに介入し、自らの意のままに守護を擁立・廃嫡することさえあった。この時代、美濃において斎藤氏は単なる家臣ではなく、主家の運命をも左右する「キングメーカー」としての地位を確立していたのである。

この事実は、斎藤道三による下剋上を考える上で極めて重要な示唆を与える。道三が覆したのは、主君に対して絶対的な忠誠を誓う、安定した封建的主従関係ではなかった。むしろ、実力者が主家の権威を有名無実化させ、内部の権力闘争を通じて支配権を握るという「下剋上」の素地は、すでに妙椿の時代から斎藤氏自身によって作られていたのである。利隆(利良)が相続したのは、盤石な権威ではなく、常に内部からの挑戦に晒される、実力主義的な権力構造そのものであった。

第二節:権力の継承と動揺―父・斎藤利国(妙純)の時代

妙椿の死後、その権勢は甥(または弟)の利国(としくに、法名:妙純)に引き継がれた。利隆(利良)の父とされるこの斎藤利国もまた、父祖の築いた権力を維持すべく奮闘し、美濃国内における斎藤氏の支配を継続した。しかし、彼の治世は、斎藤氏の権力に陰りが見え始める転換期でもあった。

決定的な打撃となったのは、明応5年(1496年)、利国が足利将軍家の内紛に介入し、近江国へ出兵した際に陣中で戦死した事件である。この当主の突然の死は、単に指導者を失ったという以上の深刻な影響を美濃にもたらした。第一に、中央政局への影響力行使の試みが頓挫したことで、斎藤氏が持っていた「中央との繋がり」という権威の源泉の一つが断たれた。第二に、国内における求心力が急速に低下し、権力の空白が生じた。

この権力の空白期間こそが、斎藤氏の庶流でありながら着実に力を蓄えていた長井長弘や、そのさらに家臣筋でありながら後に長井氏そのものを乗っ取る長井新左衛門尉(斎藤道三の父)といった新興勢力が台頭する直接的な土壌となった 5 。彼らは、斎藤宗家の権威が揺らぐ中で、土岐氏の内紛を利用しながら自らの勢力を着々と拡大していったのである。

斎藤利隆(利良)は、父・利国が戦死した後の、この「失われた時代」を経て家督を継承した当主であった。彼が背負っていたのは、かつての栄光の記憶と、すでに衰退と動揺の兆しを見せていた権力基盤という、いわば「負の遺産」だったのである。

第二章:斎藤道三への権力継承―錯綜する三つのシナリオ

斎藤利隆(利良)から斎藤道三へ、いかにして権力が移行したのか。この点に関する記録は一つではなく、史料ごとに異なる、大きく分けて三つのシナリオが存在する。これらのシナリオを比較検討することは、権力継承の真相と、それが後世にどのように解釈されていったかを理解する上で極めて重要である。

第一節:シナリオA「自発的譲渡説」―後世の物語的解釈

最も広く知られているのが、本報告書の序論でも触れた「自発的譲渡説」である。これは、利隆が道三(当時は松波庄五郎)の非凡な才能を見抜き、自らの後継者として彼を抜擢し、死に際に斎藤家の名跡と家督を自発的に譲り渡した、という筋書きである。

この説の典拠は、主に江戸時代に成立した『美濃国諸旧記』などの軍記物や、それらを基にした講談、小説などである。この物語は、斎藤道三という人物を「一介の油売りから、実力でのし上がった英雄」として描く上で、非常に効果的な装置として機能する。なぜなら、単なる権力の簒奪者ではなく、「先代に見込まれた正当な後継者」という権威付けを与えることができるからである。

しかし、このシナリオには歴史的・文学的な意図が色濃く反映されていることを看過してはならない。これは、下剋上という非情な権力奪取の現実を、より英雄的で、道徳的に受け入れやすい物語へと昇華させるための、後世の創作である可能性が極めて高い。勝者(道三)の側の論理に基づき、その権力掌握を正当化するために生み出された物語的解釈と見るべきであろう。

第二節:シナリオB「姻戚・縁戚説」―関係性の構築による正当化

次に、両者の間に何らかの血縁・婚姻関係があったとする「姻戚・縁戚説」が存在する。これは、単なる才能の評価だけでなく、より具体的な人間関係によって権力継承の正当性を担保しようとする試みである。

この説の根拠となる史料は複数あり、その内容は微妙に異なる。『美濃明細記』によれば、利隆は斎藤道三の「義父」であったと記されている 3 。ここでいう「義父」が、道三が利隆の娘を娶ったことによる「舅」を指すのか、あるいは道三が利隆の養子になったことを意味するのかは定かではないが、いずれにせよ直接的な家族関係を示唆している。

一方、『美濃国雑事記』の「長井系図」では、より複雑な関係性が示される。そこでは、長井道利という人物が利隆の子であり、かつ、その道利は斎藤道三の弟である、とされている 3 。この記述が正しければ、利隆は道三の「弟の父」ということになり、直接的ではないものの、縁戚関係があったことになる。

このように、複数の、しかも相互に矛盾する縁戚関係説が存在するという事実自体が、極めて示唆に富んでいる。もし、道三が利隆の娘婿になるなど、明確で誰もが認める正当な姻戚関係があったのであれば、史料の記述はもっと一貫していたはずである。記述が錯綜していること自体が、両者の間に後世の者が正当性の根拠として持ち出すほどの強固な血縁・婚姻関係は存在せず、後の時代の記録者が、道三の権力継承を説明するために、何とかして縁戚関係を見出そうと「後付け」で理由を探した結果である可能性を強く示唆している。この混乱は、記録の不確かさというよりも、権力移行の現場にあったであろう混沌と非正当性の反映と見るべきかもしれない。

第三節:シナリオC「嫡流断絶説」―現代の学術的有力説

最後に、現代の歴史学において最も有力視されているのが「嫡流断絶説」である。この説は、前述の二つのシナリオとは異なり、物語的な潤色を排した、より現実的な権力移行の過程を示す。

この説の主要な典拠は、『美濃国諸家系譜』や、歴史学者・桑田忠親氏の研究などで明らかにされている 1 。これらの史料によれば、守護代斎藤氏の嫡流であった斎藤利良(としよし)は、天文7年(1538年)9月1日に病死したが、彼には跡を継ぐべき嫡子がいなかった。その結果、斎藤氏の嫡流家は断絶した、と記されている 1 。

この説に基づけば、斎藤道三(当時は長井新九郎規秀)による斎藤氏の名跡継承は、利良からの「譲渡」や「縁戚関係に基づく相続」では全くない。それは、旧来の権威であった斎藤宗家が後継者不在によって消滅したという権力の空白を突き、すでに美濃国内で最大の実力者となっていた長井規秀が、その名跡と地位を事実上「接収」あるいは「乗っ取った」行為であったと解釈される。

この「嫡流断絶説」は、次に詳述する斎藤道三の「国盗り親子二代説」と見事に整合する。道三の父・長井新左衛門尉の代から数十年かけて、長井氏は斎藤宗家の権力を内側から侵食し続けていた。そして、その最終段階において、まるで好機を待っていたかのように斎藤宗家の血筋が途絶えた。これは、長井規秀(道三)にとって、自らの実力に「守護代斎藤氏」という最高の権威を上乗せする、またとない機会であった。利良の死は、長井氏の台頭の「原因」ではなく、彼らが国盗りを完成させるための「最後の引き金」だったのである。

章のまとめと諸説の比較

以上の三つのシナリオを整理すると、斎藤利隆(利良)から道三への権力継承が、単純な美談ではなかったことが明らかになる。以下の表は、各シナリオの特徴を比較したものである。

|

説の名称 |

主要典拠史料 |

記述内容の要約 |

成立時期と背景 |

学術的評価 |

|

自発的譲渡説 |

江戸期軍記物(例:『美濃国諸旧記』) |

道三の才を見抜いた利隆が、自発的に名跡を譲った。 |

江戸時代・物語性の追求、道三の英雄化。 |

歴史的信憑性は低い、後世の創作。 |

|

姻戚・縁戚説 |

『美濃明細記』、『美濃国雑事記』 |

道三の義父(舅または養父)、あるいは弟の父であった。 |

江戸時代・継承の正当性を補強するための潤色か。 |

記述が錯綜しており、信憑性に疑問。 |

|

嫡流断絶説 |

『美濃国諸家系譜』、桑田忠親氏の研究など |

利良(利隆)は嫡子なく病死し、家系が断絶した。 |

戦国期に近い記録、近現代の学術的研究。 |

最も史実を反映していると見なされる有力説。 |

この比較から、学術的には「嫡流断絶説」が最も妥当性の高いシナリオであると結論づけられる。利隆(利良)の死は、道三の国盗り物語における感動的な一場面ではなく、旧勢力が消滅し、新興勢力がその地位を奪取するという、戦国時代の実力主義を象徴する冷徹な政治的事件だったのである。

第三章:「国盗り親子二代説」の文脈―新興勢力・長井氏の台頭

斎藤利隆(利良)の役割を正しく位置づけるためには、彼と対峙した斎藤道三の実像を、近年の研究成果である「国盗り親子二代説」に基づいて理解する必要がある。この説は、美濃の国盗りが道三一代の偉業ではなく、その父との二代にわたる壮大な計画であったことを明らかにした 4 。

第一節:父・長井新左衛門尉の野望―下剋上の序章

「親子二代説」によれば、従来、斎藤道三の前半生として語られてきた逸話―すなわち、京都妙覚寺の僧侶から還俗し、油商人(松波庄五郎)として成功を収め、やがて武士となって美濃で頭角を現す―という物語は、実際にはその父・長井新左衛門尉(ながい しんざえもんのじょう)の経歴であったとされる 5 。

新左衛門尉は、まさに戦国の乱世が生んだ風雲児であった。彼は商才を活かして財を成し、その財力と情報を武器に、当時内紛で揺れていた美濃の政局に巧みに介入した。そして、ついには自らが仕えていた主君・長井長弘を殺害して長井氏の実権を掌握し、美濃における一大勢力を築き上げたのである 8 。

彼の成功の背景には、第一章で述べた斎藤宗家の権威の低下と、守護・土岐氏の兄弟(頼芸と頼武)による泥沼の家督争いがあった 5 。新左衛門尉は、この秩序の崩壊という混乱を最大限に利用し、一方に味方するふりをしながら、両者の力を削ぎ、自らの勢力を拡大していった。彼は、旧来の権力構造が崩壊していく過程で生まれた歪みを巧みに突き、下から這い上がってきた下剋上の体現者であった。斎藤利隆(利良)が名目上の権威をかろうじて保っていた頃、美濃の実権はすでにこの長井新左衛門尉の手に着々と移りつつあったのである。

第二節:子・長井規秀(道三)の登場と斎藤氏乗っ取り

父・新左衛門尉が築き上げた強力な政治的・軍事的基盤は、その子である長井規秀(のりひで)、すなわち後の斎藤道三へと引き継がれた。規秀が歴史の表舞台に明確に登場するのは、父との連署が確認される天文2年(1533年)の文書からである 5 。

父の死後、その地盤を継承した規秀は、父が遺した「美濃国主」という野望の総仕上げに取り掛かる。彼が権力を継承してからわずか5年後の天文7年(1538年)、斎藤利良が嫡子なくして死去するという、まさに渡りに船とも言える出来事が起こる 1 。

この一連の流れを時系列で整理すると、権力移行の力学がより鮮明になる。

- 1533年頃まで: 父・新左衛門尉が、数十年にわたり旧勢力を切り崩し、長井氏の権力基盤を確立した後に死去する。

- 1533年: 子・規秀(道三)がその強大な権力を継承し、歴史の表舞台に登場する 5 。

- 1538年: 競合相手であり、旧来の権威の象徴であった斎藤宗家の当主・利良が、後継者なくして死去する 1 。

- 1538年以降: 規秀は、この権力の空白を逃さず、守護代・斎藤氏の名跡を継承し、「斎藤利政(としまさ)」と名乗る。

この流れは、単なる偶然の連鎖とは考えにくい。それは、周到に準備を進めてきた野心家が、千載一遇の好機を逃さずに捉えた結果と見るべきである。斎藤利良の役割は、この壮大な国盗り劇において、悲劇的にも受動的なものであった。彼の死は、道三親子二代にわたる計画の最終幕を開けるための、決定的な合図となったのである。

第四章:異伝の検証―もう一人の「斎藤利隆」

斎藤利隆をめぐる混乱の一因として、彼とは同名異人である、もう一人の「斎藤利隆」の存在が挙げられる。史料の混同を避け、本報告書の対象人物を明確にするため、この異伝についても検証を行う。

『朝日日本歴史人物事典』などの資料には、享禄元年(1528年)に生まれ、慶長19年(1614年)に没した「斎藤利隆」という武将が記録されている 2 。この人物の生涯は87年に及び、江戸時代初期まで生きたことになる。

その経歴を見ると、土岐頼芸、斎藤道三、織田信長、そして豊臣秀吉に仕えたとされている 2 。特に「斎藤道三に仕えた」という点から、彼が道三による斎藤氏乗っ取り後の、新生斎藤家の一員であったことが推測される。彼が斎藤一族の分家の出身であったのか、あるいは道三に仕える中で斎藤姓を与えられたのかは定かではないが、いずれにせよ、道三の家臣団に組み込まれていた人物であることは間違いない。

この長命の利隆は、天文7年(1538年)に没したとされる斎藤利良(本報告書の中心人物)とは、生没年から見ても明らかに別人である。戦国時代には、主君から名の一字(偏諱)を与えられる慣習などにより、同名・類似名の人物が多数存在する。この事例は、史料を読解する際には、名前だけでなく、生没年、官途名、事績などを多角的に照合し、慎重に人物を同定する作業がいかに重要であるかを示す好例と言える。歴史研究において陥りやすいこの種の混同を事前に排し、本報告書が対象とするのは、あくまで斎藤道三に先行し、守護代斎藤氏の嫡流を継いだ人物であることを、ここで改めて明確にしておく。

結論:歴史の転換点における斎藤利隆(利良)の再評価

本報告書を通じて行ってきた多角的な分析を総括すると、利用者の問いの出発点となった「斎藤利隆」という人物の実像は、以下の通り再構築される。

第一に、その人物は、近年の学術的研究においては「斎藤利良(としよし)」の名で言及されることが多く、美濃守護代を世襲した名門・斎藤氏の最後の嫡流当主であった。そして彼は、通説で語られるような長寿の人物ではなく、天文7年(1538年)に嫡子を残さぬまま病死したと結論づけられる。

第二に、彼の歴史的役割は、斎藤道三の才能を見抜いて自ら後継者とした「賢君」や「後援者」といった物語的なものではない。むしろ、父・斎藤利国の代から始まった斎藤宗家の権勢の衰退に歯止めをかけることができず、自らの代でその血筋が途絶えるという結果を招いてしまった「過渡期の人物」であった。彼の死による権力の空白は、結果として、数十年にわたり着々と実力を蓄えてきた新興勢力・長井氏(斎藤道三)に、美濃支配を完成させるための決定的な利を与えることになった。彼は意図せずして、旧来の名門支配の時代から、実力者が下から成り代わる下剋上の時代への移行を決定づける、「最後の扉」を開ける役割を担ったのである。

斎藤利隆(利良)の生涯は、一個人の伝記として捉えるよりも、戦国時代における権力構造の劇的な変質―すなわち、血統や家格といった旧来の権威が、純粋な実力と野心によって覆されていくダイナミズム―を象徴する、一つのケーススタディとして考察することで、その歴史的意義はより一層鮮明になる。彼は、自らが滅びゆく旧秩序の象徴となることで、斎藤道三という新時代の怪物の誕生を準備した、歴史の転換点に立つ悲劇的な人物であったと言えるだろう。彼の存在は、道三の「国盗り物語」の単なる序章ではなく、戦国という時代の非情な本質そのものを映し出す、重要な鏡なのである。

引用文献

- 美濃の前斎藤氏について調べている。以下の二つの事項について ... https://crd.ndl.go.jp/reference/entry/index.php?id=1000222150&page=ref_view

- 斎藤道三|国史大辞典・世界大百科事典 - ジャパンナレッジ https://japanknowledge.com/introduction/keyword.html?i=1169

- 長井利隆 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%95%B7%E4%BA%95%E5%88%A9%E9%9A%86

- 斎藤道三 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%8E%E8%97%A4%E9%81%93%E4%B8%89

- 「斎藤道三」美濃のマムシの国盗りは実際は親子2代で成し得た ... https://sengoku-his.com/76

- 南北朝時代頃の美濃斎藤氏 http://wwr2.ucom.ne.jp/hetoyc15/keihu/mino-saito/mino-saito1.htm

- 武家家伝_斎藤妙椿 http://www2.harimaya.com/sengoku/html/s_myotin.html

- F862 斎藤経永 - 系図コネクション https://www.his-trip.info/keizu/F862.html

- 斎藤道三の歴史 - 戦国武将一覧/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/7564/