斎藤憲広

斎藤憲広は上野国吾妻の国人で、岩櫃城を拠点に武田・上杉・後北条の狭間で生き残りを図る。真田幸隆の調略で岩櫃城を失い越後へ逃亡。嶽山城での一族の抵抗も虚しく滅亡した。

上野国吾妻の戦国領主、斎藤憲広の興亡

序章:上野国吾妻に生きた戦国領主、斎藤憲広

日本の戦国時代は、織田信長や武田信玄、上杉謙信といった傑出した英雄たちの物語によって彩られることが多い。しかし、その華々しい歴史の陰には、巨大勢力の狭間で自らの領地と一族の存続を懸けて、必死に戦い抜いた無数の地方領主、すなわち国人たちが存在した。本報告書が主題とする斎藤憲広(さいとう のりひろ)もまた、そうした国人の一人である。

彼は、甲斐の武田信玄、越後の上杉謙信、そして相模の後北条氏康という、当代屈指の三大勢力が激しく衝突する最前線、上野国吾妻郡にその拠点を構えた。彼の生涯を追跡することは、一個人の盛衰を語るに留まらない。それは、巨大な権力構造の変転の中で、地方勢力がいかにして生き残りを図り、そして時に抗う術なく飲み込まれていったかという、戦国という時代の本質的な力学を解き明かすための、極めて重要な事例研究となる。

斎藤憲広の事績を伝える主要な史料として、江戸時代に沼田藩士であった加沢平左衛門によって編纂された軍記物語『加沢記』が挙げられる 1 。本書は、吾妻・利根地方の歴史を詳細に記録した貴重な地域史料であり、現存する古文書との照合によって、その記述の一部は高い信憑性を有することが確認されている 2 。しかしながら、その一方で、本書は真田氏の活躍を顕彰する意図を持って書かれた側面も否定できず、軍記物語特有の脚色や、真田氏を美化する傾向も散見される 5 。したがって、本報告書では『加沢記』を重要な基軸史料としつつも、他の文献史料との比較検討を怠らず、常に批判的な視座を保ちながら、斎藤憲広という武将の実像に迫ることを目指すものである。

第一章:吾妻斎藤氏の出自と権力基盤

斎藤憲広の権力と、その後の悲劇的な運命を理解するためには、まず彼が率いた吾妻斎藤氏の出自と、その権力の源泉であった岩櫃城について深く掘り下げる必要がある。一族の系譜には錯綜した伝承が絡みつき、その権力基盤は、血統の権威よりも実力と要害に依拠していた。この構造こそが、後の内部崩壊を招く遠因となった。

第一節:錯綜する系譜 ― 権威の源泉をめぐって

吾妻斎藤氏の出自については、大きく分けて二つの説が伝わっており、そのいずれもが確たる証拠を欠いている。この曖昧さ自体が、戦国期における地方領主の権威構築のあり方を物語っている。

第一の説は、鎮守府将軍・藤原利仁を祖とする名門、藤原北家秀郷流斎藤氏の末裔であるとするものである 6 。この系譜によれば、越前国(現在の福井県)に本拠を置いていた斎藤基国の嫡子・憲行が、応永12年(1405年)に上野国吾妻郡に入り、岩櫃城主となったとされる 7 。中央の権威ある武門の系譜に連なることは、地方における支配の正統性を主張する上で極めて有効であった。

一方で、より在地性の強い伝承として、鎌倉時代からこの地を治めていた豪族・吾妻氏の後裔であるとする説も根強く存在する 9 。この説では、南北朝時代の争乱の中で討死した吾妻行盛の遺児・千王丸が、伯父にあたる安中(現在の安中市)の斎藤梢基の養子となり、斎藤憲行を名乗ったことが始まりとされる 8 。

しかし、いずれの説を採るにせよ、吾妻斎藤氏の歴史は平穏な世襲によって紡がれたものではなかった。室町時代中期の永享の乱(1438年)前後には、一族内の分家であった大野氏が宗家を凌駕する勢力を誇り、岩櫃城を支配した時期があった 6 。そして、斎藤憲広の権力基盤を直接的に築いたのは、彼の父とされる斎藤憲次であった。憲次は、主君であった大野憲直を討ち、岩櫃城を奪還するという、典型的な下克上によってその地位を確立したのである 6 。

これらの錯綜する系譜と、一族内に刻まれた下克上の歴史は、重要な事実を示唆している。すなわち、吾妻斎藤氏の権力は、血統の正統性というよりも、岩櫃城という物理的拠点と、それを支える軍事力という「実力」に大きく依拠していたということである。実力でのし上がった一族が、その支配を正当化するために、後から権威ある系譜に自らを接続させようと試みるのは、戦国時代の国人領主に見られる常套手段であった。しかし、このような内紛の歴史は一族内に亀裂を生じさせ、後の真田幸隆による調略が成功する土壌を、皮肉にも自ら作り上げていたと言えるだろう。

第二節:難攻不落の岩櫃城 ― 権力の象徴

吾妻斎藤氏の権力を物理的に支えたのが、その居城である岩櫃城であった。この城は、群馬県吾妻郡東吾妻町に位置する標高802.6メートルの岩櫃山の中腹東面に築かれた、戦国時代を代表する堅固な山城である 12 。

その規模は上州最大級を誇り 12 、後に武田氏の支配下に入った際には、甲斐の岩殿城、駿河の久能城と並び「武田領内三名城」の一つと称されるほどの要害であった 12 。城の西側と南側は、切り立った断崖と吾妻川の急流によって天然の防御線が形成されており、攻め手は容易に近づくことができない。そのため、城の防御構造は、主たる脅威であった越後の上杉氏や相模の後北条氏を意識し、東側の尾根筋に重点を置いて構築されていた 13 。

城郭は、本丸、二の丸、中城といった中枢部を中心に、広大な範囲に曲輪が配置され、さらに北東には柳沢城、南には郷原城という支城を従えることで、一大防衛網を形成していた 12 。この難攻不落の岩櫃城こそが、斎藤氏が吾妻郡一帯の地侍を支配下に置き、周辺勢力と渡り合うための権力の源泉であり、その象徴であった。

第二章:激動の関東情勢と憲広の選択

斎藤憲広が生きた時代、関東地方は、古河公方と関東管領の権威が失墜し、新興勢力である後北条氏が急速に版図を拡大していた。それに加え、越後からは長尾景虎(上杉謙信)、甲斐からは武田信玄が関東への進出を窺い、上野国はその三大勢力がぶつかり合う草刈り場と化していた。このような激動の情勢下で、憲広は一族の存続を賭け、危険な綱渡りを強いられることとなる。

第一節:巨大勢力の狭間で

憲広の運命を大きく左右する最初の転機は、天文21年(1552年)に訪れた。主君であった関東管領・山内上杉憲政が、後北条氏康との戦いに敗れ、上野国を追われて越後の長尾景虎のもとへ亡命したのである 14 。主家を失った憲広は、当初、西上野の雄であった長野業政らと共に、上杉氏の残党として後北条氏への抵抗を続けた 14 。

しかし、後北条氏の圧力は日に日に増大し、永禄元年(1558年)には、北条氏康が家臣の安中重繁に吾妻谷への侵攻を命じる事態に至る 15 。単独での抗戦が不可能であると悟った憲広は、翌永禄2年(1559年)10月には、一時的に後北条氏に従属するという苦渋の決断を下した 15 。

ところが、その状況も長くは続かなかった。永禄3年(1560年)、亡命していた上杉憲政を奉じた長尾景虎が、大軍を率いて関東へ出兵(越山)する。関東の諸将が次々と景虎の下に馳せ参じる中、憲広もまたこの流れに乗り、再び上杉方として参陣した 14 。

この一連の所属先の変転(上杉憲政→後北条→上杉謙信)は、一見すると憲広の主体性のなさや、日和見主義的な態度と映るかもしれない 15 。しかし、これは戦国時代の地方領主が置かれた過酷な現実を浮き彫りにしている。彼らの行動は、忠誠心といった観念論ではなく、自領と一族の保全という、より現実的で切実な至上命題によって動かされていた。単独では巨大勢力に対抗できない国人にとって、その時々の最も有力な勢力の「傘」の下に入り、庇護を求めることは、生き残りのための最も合理的な選択であった。憲広の外交は、彼の優柔不断さを示すものではなく、巨大権力の狭間で繰り広げられた、必死の生存戦略そのものであったのである。

第三章:真田幸隆との死闘 ―岩櫃城攻防戦―

上杉謙信の庇護下に入り、一時は吾妻郡一帯を制圧するほどの勢いを見せた斎藤憲広であったが、その栄光は長くは続かなかった 14 。一つの地域紛争への介入が、やがて甲斐の武田信玄と、その麾下で「攻めの三左」と恐れられた謀将・真田幸隆を敵に回すことになり、斎藤氏を滅亡の淵へと追い込んでいく。

第一節:紛争の導火線

斎藤氏の運命を暗転させる直接的なきっかけとなったのは、吾妻郡内の所領を巡る、羽尾氏と鎌原氏の争いであった 10 。憲広は縁戚関係にあった羽尾氏に味方し、この紛争に介入する。

問題は、この両者の仲介役を務めていたのが、信濃国小県郡の国人領主であり、武田信玄の家臣であった真田幸隆であったことだ。劣勢に立たされた鎌原幸重は、永禄3年(1560年)、幸隆を介して武田信玄に臣従し、その強力な後ろ盾を得ることに成功する 10 。興味深いことに、羽尾氏、鎌原氏、そして真田氏は、いずれも信濃の名族・海野氏の流れを汲む同族関係にあった 10 。これにより、当初は吾妻郡内の地域紛争に過ぎなかった問題が、上杉方(斎藤・羽尾)と武田方(真田・鎌原)の代理戦争という、より大きな構図へと発展してしまったのである。

永禄5年(1562年)、憲広は羽尾氏と共に鎌原城を攻略し、一時的に軍事的優位を確保する。しかし、真田勢の迅速な反攻によって鎌原城は程なく奪回され、戦線は膠着状態に陥った 10 。この出来事を契機として、武田信玄は西上野攻略の本格化を決意し、その矛先は斎藤氏の拠点・岩櫃城へと向けられることとなった。

第二節:「攻めの三左」の調略

永禄6年(1563年)、武田信玄は真田幸隆を総大将とする3,000の兵を岩櫃城へと派遣した 7 。天然の要害に築かれた岩櫃城を力攻めにすることは困難であると瞬時に判断した幸隆は、彼が最も得意とする調略戦へと戦術を切り替えた 7 。

幸隆の謀略は周到であった。まず、表向きは和睦交渉を持ちかけて敵を油断させ、時間を稼いだ 7 。その水面下で、忍者を用いて城内の情報を収集させると共に、斎藤氏の家臣団に潜む不満分子への内応工作を執拗に仕掛けたのである 18 。

この調略が、決定的な成果をもたらす。幸隆の誘いに乗ったのは、他ならぬ斎藤憲広の甥であり、岩下城主であった斎藤弥三郎憲次(または憲実)であった 15 。『加沢記』によれば、弥三郎は武田方に寝返り、岩櫃城を内部から乗っ取る手引きをしたとされる 15 。難攻不落を誇った岩櫃城も、内部からの裏切りにはあまりにも脆かった。この悲劇は、真田幸隆の謀略の巧みさを示すと同時に、第一章で述べた斎藤氏が元来抱えていた内部の脆弱性、すなわち下克上や内紛の歴史という「弱点」を、幸隆が的確に見抜き、利用した結果であった。堅固な城壁も、一族の結束の脆さを補うことはできなかったのである。

第三節:落城の刻

永禄6年(1563年)10月(一説には12月)、内部からの手引きによって城内が混乱に陥ると、真田勢は一斉に攻撃を開始した 14 。もはや組織的な抵抗は不可能であり、上州一の堅城と謳われた岩櫃城は、ついに落城の時を迎えた。

伝承によれば、この絶望的な状況の中で、城主・斎藤憲広は狼狽し、自決を図ろうとしたという 20 。しかし、その場に駆けつけた嫡男の斎藤憲宗が、「今は自決なさる時ではありませぬ。越後へ落ち延び、上杉謙信公を頼り、再起を図ることこそが肝要にございます」と涙ながらに説得した 20 。

この息子の言葉に思いとどまった憲広は、憲宗に助けられ、辛うじて城を脱出。かつての主君である上杉謙信を頼り、雪深い越後の地へと落ち延びていった 14 。ここに、吾妻郡に君臨した斎藤氏の時代は、事実上の終焉を迎えたのである。

第四章:落人たちの行方 ―越後での憲広と最後の抵抗―

岩櫃城を失い、越後へと逃れた斎藤憲広。しかし、彼の敗走は斎藤一族の物語の終わりではなかった。故郷に残された者たちによる、一族の再興をかけた最後の、そしてあまりにも悲壮な戦いが繰り広げられることになる。

第一節:憲広のその後

主君・上杉謙信を頼って越後に逃れた斎藤憲広であったが、その後の彼の処遇や動向について、史料は多くを語らない。謙信の客将として一定の庇護は受けたと考えられるものの、歴史の表舞台における彼の活動は、この越後への逃避行を最後に途絶える 15 。その生没年すら詳らかではなく 14 、故郷を追われた国人領主が、異郷の地で静かにその生涯を終えたものと推測される。

第二節:嶽山城の悲劇 ―一族の最期―

憲広が歴史の表舞台から姿を消した後も、故郷の吾妻郡では斎藤氏による抵抗の火が燻り続けていた。その中心となったのが、岩櫃城と並ぶ斎藤氏の拠点であった嶽山城(たけやまじょう)である 21 。憲広の末子であった城虎丸(じょうこまる)がこの城に立てこもり、抵抗を続けていた 9 。

やがて、父と共に越後へ逃れていた嫡男・斎藤憲宗もこの嶽山城に合流する 23 。彼は、失われた本拠・岩櫃城を奪還すべく、一族の命運を賭けた最後の戦いを挑んだ。

しかし、ここでも真田幸隆の非情な謀略が斎藤一族を襲う。幸隆は、斎藤氏の重臣であった池田重安(佐渡守)に狙いを定め、その知謀を惜しむという名目で説得工作を行った。結果、重安は城を去り、斎藤方の士気と戦力は大きく削がれてしまう 25 。岩櫃城で起きた内部崩壊の悲劇が、ここでも繰り返されたのである。これは、もはや斎藤氏に家臣団をまとめ上げる求心力が残されていなかったことを示している。

永禄8年(1565年)、抵抗勢力の完全な掃討を決意した真田勢は、嶽山城に総攻撃をかけた。この戦いは、城兵を一人残らず殲滅することを目的とした、凄惨なものであったと伝わる 25 。奮戦も虚しく、斎藤方は敗勢となり、城主・斎藤憲宗と弟の城虎丸は城中で自刃して果てた 7 。

この嶽山城の落城と、憲宗兄弟の死をもって、上野国吾妻郡における国人領主・吾妻斎藤氏は、名実ともに滅亡した。憲広の越後脱出は彼個人の延命には繋がったかもしれないが、一族を救うことはできなかった。主君を失い、拠点を失い、そして有力な家臣にも見捨てられた末の戦いは、もはや再起のための戦いではなく、一族の誇りを守るための、死に場所を求める戦いであったと言えよう。

第五章:歴史的評価 ―斎藤憲広とは何者だったのか―

斎藤憲広は、戦国史の主役として語られることは稀である。しかし、彼の生涯は、この時代の地方領主が直面した現実と、その中で見せた人間の姿を映し出している。

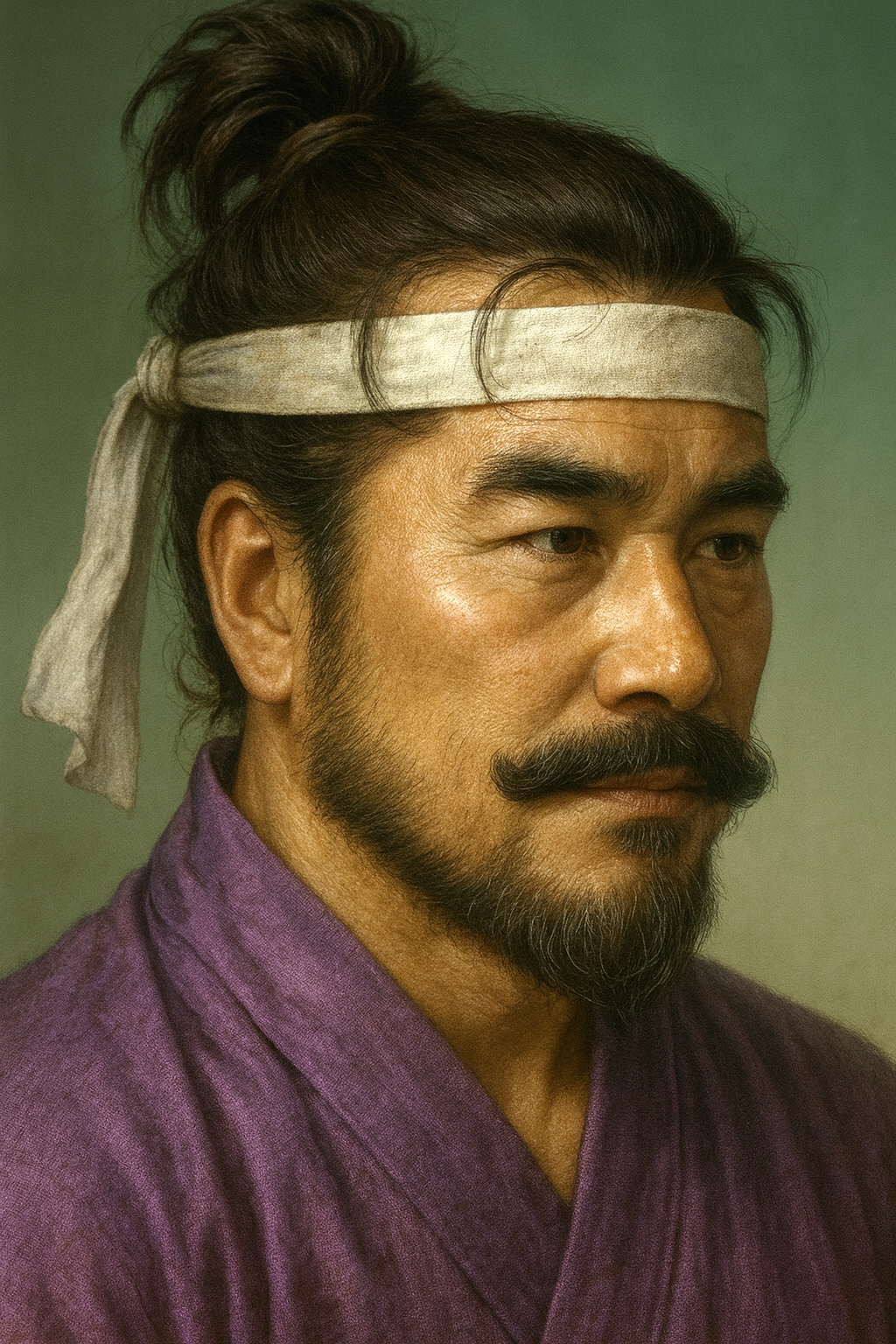

人物像の再構築

記録を紐解くと、斎藤憲広は決して無能な領主ではなかったことがわかる。永禄年間初期には、上杉氏の威光を背景にしながらも、吾妻郡のほぼ全域をその支配下に置くほどの勢力を築き上げた 14 。また、地域の紛争に介入するだけの影響力を持っていたことも事実である。

さらに、彼の人物像をうかがわせる興味深い逸話が残されている。それは、戦陣にあっても鎧の上に、山伏が用いる頭襟(ときん)や鈴懸衣(すずかけ)、袈裟といった装束をまとっていたというものである 20 。これは、彼が修験道などに深く帰依していたことを示唆しており、常に死と隣り合わせの過酷な状況下で、篤い信仰心を精神的な支柱としていた戦国武将の一面を垣間見ることができる。

しかし、彼が築き上げた勢力も、その信仰心も、武田・上杉・後北条という巨大権力が渦巻く時代の大きな潮流の前では、あまりにも無力であった。特に、真田幸隆という稀代の謀将を敵に回してしまったことが、彼の運命を決定づけたと言っても過言ではない。彼の悲劇は、個人の能力の限界というよりも、時代の巡り合わせの不幸であった。

歴史的意義

吾妻斎藤氏の滅亡は、単なる一地方豪族の没落という出来事に留まらない、より大きな歴史的意義を持っている。斎藤氏を排除したことにより、武田氏と、その尖兵である真田氏は、上野国西部における確固たる戦略的拠点を手中に収めた 9 。岩櫃城は、対上杉戦線を有利に進めるための前線基地として、また後の真田氏の領国経営の拠点として、極めて重要な役割を果たしていくことになる。

つまり、斎藤憲広の敗北は、関東地方の勢力図を大きく塗り替える上で、決定的な一駒となったのである。彼の失った城と領地は、勝者である真田氏が、戦国大名へと飛躍していくための重要な礎となった。

結論:戦国に散った地方領主の肖像

斎藤憲広の生涯は、自らの領地と一族を守るため、激動の時代を必死に泳ぎ抜こうとした一人の国人領主の物語である。彼は、巨大勢力の間を巧みに渡り歩き、一時は吾妻郡にその名を轟かせた。しかし、より大きな権力の戦略と、より狡猾な敵の謀略の前に、その全てを失い、故郷を追われた。

彼の物語は、戦国という時代の非情さと複雑さを凝縮している。華々しい英雄たちの活躍の裏側で、斎藤憲広のように、時代の奔流に翻弄され、抗い、そして消えていった無数の国人領主たちがいた。彼らの苦悩に満ちた盛衰の軌跡を理解することなくして、戦国時代の全体像を真に把握することはできない。

斎藤憲広は、敗者として歴史に名を残した。しかし、彼の生き様と滅びの様は、この時代を生きた地方領主の、一つの典型的な肖像画として、我々に多くのことを語りかけてくれるのである。

付属資料:斎藤憲広 関連年表

|

西暦(和暦) |

斎藤憲広および吾妻斎藤氏の動向 |

関連勢力(武田・上杉・後北条)の動向 |

主な出来事・根拠史料 |

|

天文21年 (1552) |

主君・上杉憲政が敗走。当初は上杉方として抵抗。 |

上杉憲政、後北条氏康に敗れ、越後の長尾景虎を頼る。 |

関東管領家の没落 14 |

|

永禄元年 (1558) |

- |

後北条氏康、安中重繁に吾妻谷への侵攻を命じる。 |

後北条氏の圧力が強まる 15 |

|

永禄2年 (1559) |

後北条氏に従属。 |

- |

生存のための外交的選択 15 |

|

永禄3年 (1560) |

上杉謙信の関東出兵(越山)に際し、再び上杉方となる。鎌原幸重との抗争に介入。 |

長尾景虎(上杉謙信)、関東へ出兵。鎌原幸重、真田幸隆を介し武田信玄に臣従。 |

上杉方の関東制圧と、武田方の介入開始 10 |

|

永禄5年 (1562) |

羽尾氏と共に鎌原城を一時攻略するも、すぐに奪回される。 |

真田勢が反攻し、鎌原城を奪還。 |

吾妻郡を巡る武力衝突の激化 10 |

|

永禄6年 (1563) |

真田幸隆の調略により、甥の斎藤弥三郎が内応。岩櫃城が落城し、嫡男・憲宗と共に越後へ逃亡。 |

武田信玄、真田幸隆を大将に岩櫃城へ派兵。 |

岩櫃城落城、斎藤氏の吾妻支配の終焉 7 |

|

永禄8年 (1565) |

(越後に滞在) |

真田幸隆、嶽山城を総攻撃。 |

嶽山城落城。斎藤憲宗・城虎丸が自刃し、吾妻斎藤氏は滅亡 7 |

|

没年不詳 |

越後にて死去したと推測される。 |

- |

斎藤憲広の後半生は不明 14 |

引用文献

- 加沢記 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8A%A0%E6%B2%A2%E8%A8%98

- 吾妻四郎助光 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%BE%E5%A6%BB%E5%9B%9B%E9%83%8E%E5%8A%A9%E5%85%89

- 『加沢記』からみた真田氏の自立 - 高崎経済大学 http://www1.tcue.ac.jp/home1/k-gakkai/ronsyuu/ronsyuukeisai/54_3/tomizawasato.pdf

- 加沢覚書草稿 - 沼田市 https://www.city.numata.gunma.jp/kyouiku/bunkazai/ichiran/shi/1014050.html

- 『加沢記』からみた戦国時代沼田地方の政治情勢 - 高崎経済大学 http://www1.tcue.ac.jp/home1/k-gakkai/ronsyuu/ronsyuukeisai/54_2/tomizawasato.pdf

- 斎藤氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%8E%E8%97%A4%E6%B0%8F

- 武家家伝_岩櫃斎藤氏 - 吾妻郡 http://www2.harimaya.com/sengoku/html/iwa_saito.html

- 岩櫃城 - 埋もれた古城 http://umoretakojo.jp/Shiro/Kantou/Gunma/Iwabitsu/index.htm

- 岩櫃城 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B2%A9%E6%AB%83%E5%9F%8E

- 斉藤氏の時代とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E6%96%89%E8%97%A4%E6%B0%8F%E3%81%AE%E6%99%82%E4%BB%A3

- 東国文化の拠点として栄えた東吾妻町 https://www.town.higashiagatsuma.gunma.jp/www/kankou/contents/1204122221484/index.html

- 岩櫃城 - 東吾妻町 https://www.town.higashiagatsuma.gunma.jp/www/kankou/contents/1204122221484/simple/iwabituzyouato.pdf

- 岩櫃城本丸址 | 岩櫃(いわびつ)~大河ドラマ「真田丸」東吾妻町公式ホームページ~ http://iwabitsu-sanadamaru.com/spot/iwabitsujo-honmaruato

- 斎藤憲広 - BIGLOBE https://www7a.biglobe.ne.jp/echigoya/jin/SaitouNorihiro.html

- 斎藤憲広 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%8E%E8%97%A4%E6%86%B2%E5%BA%83

- 斎藤憲広とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/wkpja/content/%E6%96%8E%E8%97%A4%E6%86%B2%E5%BA%83_%E5%8F%82%E8%80%83%E6%96%87%E7%8C%AE

- 真田幸村の偉大なる「祖父」 | リコー経済社会研究所 https://blogs.ricoh.co.jp/RISB/society/post_125.html

- 【戦国軍師入門】真田幸隆――謀略に長けた「攻め弾正」 - 攻城団ブログ https://kojodan.jp/blog/entry/2022/05/30/170000

- 斎藤弥三郎 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%8E%E8%97%A4%E5%BC%A5%E4%B8%89%E9%83%8E

- 真田氏による吾妻統治 - 吾妻の歴史を語る https://denno2488.com/%E5%90%BE%E5%A6%BB%E3%81%AE%E6%AD%B4%E5%8F%B2/%E7%9C%9F%E7%94%B0%E6%B0%8F%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E5%90%BE%E5%A6%BB%E7%B5%B1%E6%B2%BB/

- 嶽山城 (上野国) - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B6%BD%E5%B1%B1%E5%9F%8E_(%E4%B8%8A%E9%87%8E%E5%9B%BD)

- 真田氏の興起と吾妻 - 箕輪城と上州戦国史 https://minowa1059.wiki.fc2.com/wiki/%E7%9C%9F%E7%94%B0%E6%B0%8F%E3%81%AE%E8%88%88%E8%B5%B7%E3%81%A8%E5%90%BE%E5%A6%BB

- 上野岩櫃城 http://www.oshiro-tabi-nikki.com/iwabitu.htm

- 登場人物一覧(さ行) - 上総介 戦国書店 https://kazusanosukede.gozaru.jp/busyou/toujyoujinbutu-sa.htm

- 真田氏家臣総覧~真田幸隆(幸綱)から真田昌幸まで~ http://www.interq.or.jp/pure/miyatate/vassal/sanada.htm

- 滋野一党家臣 - 小助官兵衛の戦国史 https://koskan.nobody.jp/kasin.html