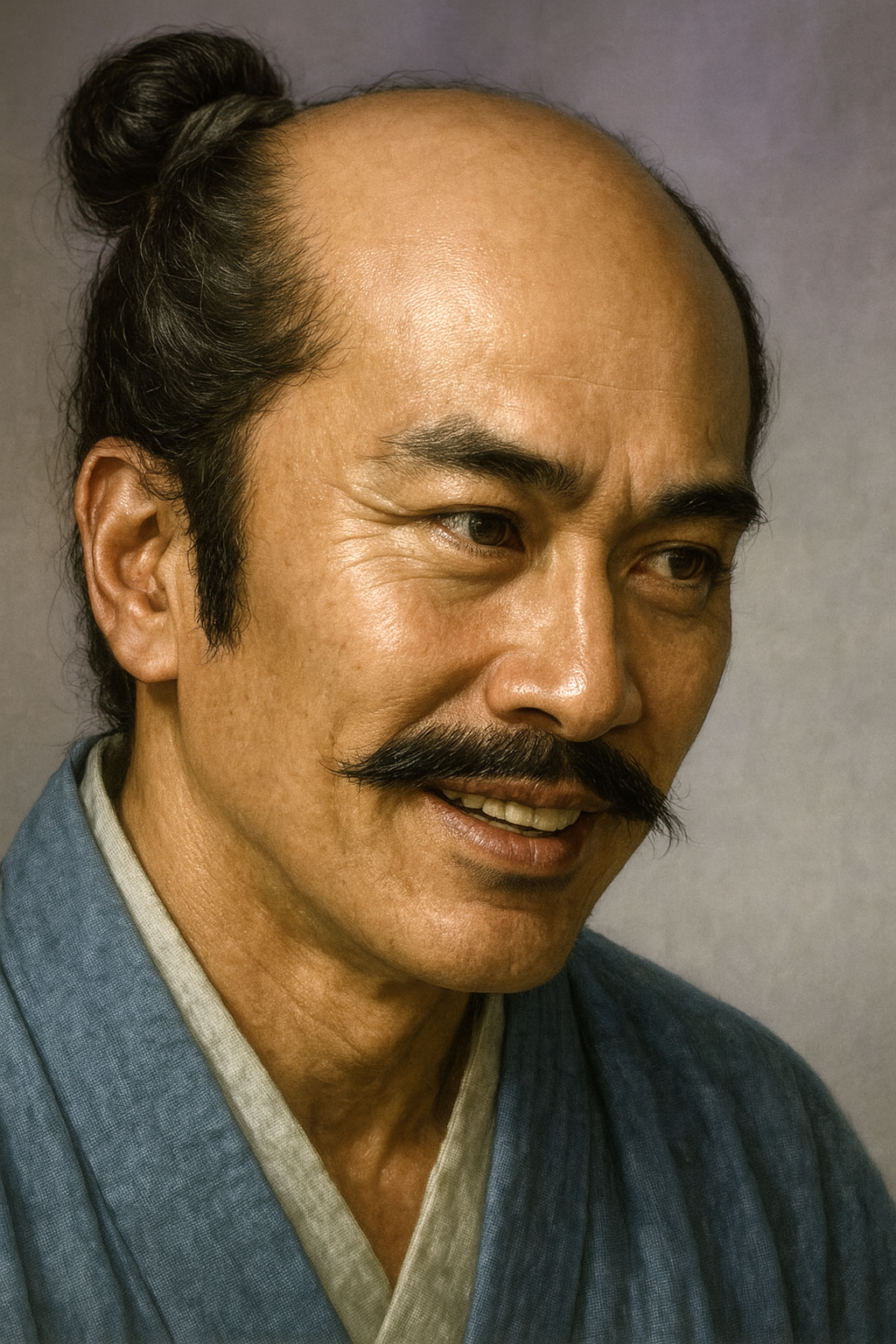

新発田長綱

新発田長綱は、新発田氏の当主。上杉謙信に仕え、外交・内政で活躍。弟重家は御館の乱で武功を挙げるも恩賞に不満、反乱を起こし壮絶な最期を遂げた。

戦国越後の雄、新発田一族の興亡 ― 長綱、長敦、そして重家の軌跡

序章:越後国人・新発田氏の源流と「新発田長綱」を巡る謎

戦国時代の越後国、特に阿賀野川以北の「揚北(あがきた)」地方は、強力な国人領主たちが割拠する独立性の高い地域であった。その中でも、新発田城を本拠とし、上杉謙信、景勝の二代にわたって重きをなし、やがて壮絶な反乱の末に散った新発田氏は、この時代の越後を語る上で欠かすことのできない存在である。本稿は、利用者から寄せられた「新発田長綱」という人物への問いを起点としつつ、史料を精査し、その父・綱貞、兄・長敦、そして弟・重家という一族の主要人物たちの生涯を軸に、新発田氏の興亡の全貌を徹底的に解明するものである。

新発田氏の出自 ― 鎌倉御家人の末裔

新発田氏のルーツは、遠く鎌倉時代にまで遡る。彼らは宇多源氏佐々木氏の流れを汲み、源頼朝の挙兵に際して重用された鎌倉幕府の有力御家人・佐々木盛綱を祖とする 1 。盛綱はその功績により越後国加地荘(現在の新潟県新発田市周辺)の地頭職を与えられ、その子孫が越後に土着して加地氏を称した 3 。新発田氏は、この加地氏から分かれた庶流であり、鎌倉以来の名門としての誇りを有していた 5 。

彼らは、同じく佐々木一族や他の在地領主たちと共に「揚北衆」と呼ばれる国人領主連合を形成し、越後守護や守護代の権力に対しても、時には協調し、時には反発しながら、半独立的な勢力を保ち続けた 7 。その家紋である「隅立四つ目結」や「三つ星」は、本家である佐々木氏の紋章であり、彼らの出自の高さを物語っている 3 。この由緒ある家柄と、揚北衆としての独立性は、後の新発田氏の行動原理を理解する上で極めて重要な背景となる。

「長綱」という名の人物を巡る史料的検証

当初の調査依頼にあった「新発田長綱(しばた ながつな)」という人物について、史料を詳細に検討すると、いくつかの混乱が見られる。例えば、ある資料では「新発田長綱」の名で、上条定憲と長尾為景の争乱において、当初は長尾方、後に上条方に転じたと記されている 8 。しかし、この争乱の時代に活動した新発田氏の当主は、後述する新発田

綱貞 (つなさだ)であると考えるのが一般的である。

さらに、新発田氏の歴史において最も重要な役割を果たした綱貞の子は、兄の 長敦 (ながあつ)と弟の 重家 (しげいえ)である 1 。特に兄の長敦は、官途名として伯耆守を称しており 1 、その名や活動が「長綱」と混同された可能性が指摘される。

以上のことから、本稿では「新発田長綱」という特定の一個人を深掘りするのではなく、史料的混乱の源泉となった可能性のある父・綱貞、そしてその子である長敦と重家という、新発田氏の運命を決定づけた三人の人物に焦点を当てる。これにより、一族の歴史をより正確かつ立体的に再構築することを目指す。

【表1】新発田一族 主要人物相関図

本稿で論じる新発田一族の主要人物とその関係を明確にするため、以下に相関図を示す。特に綱貞、長敦、重家の関係性は、御館の乱から新発田重家の乱に至る一連の出来事を理解する上で不可欠である。

|

関係 |

氏名 |

読み |

官途名・通称など |

備考 |

|

当主(父) |

新発田 綱貞 |

しばた つなさだ |

伯耆守 |

上条定憲の乱で活躍。長敦・重家の父 1 。 |

|

嫡男 |

新発田 長敦 |

しばた ながあつ |

尾張守、伯耆守 |

上杉家七手組大将。外交手腕に長け、謙信・景勝を支えた 7 。 |

|

次男 |

新発田 重家 |

しばた しげいえ |

因幡守、源太 |

初名は五十公野治長。御館の乱で武功を挙げ、後に反乱の首謀者となる 5 。 |

|

義弟 |

五十公野 信宗 |

いじみの のぶむね |

道如斎 |

重家の妹婿。重家が新発田家を継いだ後、五十公野家を継承 10 。 |

この一族の歴史は、単なる地方豪族の盛衰に留まらない。それは、戦国という激動の時代において、独立性の高い国人領主が、上杉謙信という傑出したカリスマの下でいかにしてその体制に組み込まれ、そしてそのカリスマが失われた時にいかにして自立の道を模索し、やがて中央集権化の奔流に飲み込まれていったかを示す、典型的な事例なのである。父・綱貞が示した国人としてのしたたかな生存戦略、嫡男・長敦が体現した謙信政権下での栄光、そして次男・重家が辿った悲劇的な末路は、戦国時代における国人層の宿命そのものを映し出している。

第一章:龍の時代 ― 上杉謙信政権と新発田一族の台頭

長尾景虎、後の上杉謙信が越後の国主として台頭する以前、この地は守護・上杉氏の権威が失墜し、守護代・長尾氏と国人領主たちが絶え間ない抗争を繰り広げる混乱の時代にあった。新発田氏は、この動乱期を巧みに生き抜き、やがて謙信の下でその存在感を飛躍的に高めていくことになる。

父・綱貞の時代と揚北衆の立場

新発田長敦・重家の父である綱貞の時代、越後は守護・上条定憲と守護代・長尾為景(謙信の祖父)との間で激しい内乱が続いていた。この争いにおいて、新発田綱貞は当初、長尾為景方に属していたが、後に上条定憲方に寝返り、長尾軍と干戈を交えたと記録されている 8 。

この行動は、単なる裏切りと見るべきではない。むしろ、特定の主君に絶対的な忠誠を誓うのではなく、自家の利益と存続を最優先に考え、時々の情勢に応じて最も有利な陣営に与するという、揚北衆をはじめとする戦国国人の典型的な行動様式を示すものである。彼らにとって、主家は絶対的な支配者ではなく、あくまで軍事的な提携相手であった。この独立不羈の精神こそが、揚北衆の強さの源泉であり、同時に後の悲劇の遠因ともなった。綱貞は、この厳しい時代を乗り切ることで、新発田氏の勢力基盤を固め、次代への礎を築いたのである。

嫡男・長敦の器量 ― 七手組大将としての重責

父・綱貞の跡を継いだ嫡男・新発田長敦は、父の世代とは一線を画し、上杉謙信の家臣団の中核を担う重臣として目覚ましい活躍を見せた。謙信は、その圧倒的な武威とカリスマによって、独立性の強かった揚北衆を巧みにまとめ上げ、自らの強力な軍団に組み込んでいった。長敦は、その謙信政権下で最も成功した揚北衆の一人であった。

彼は、柿崎景家や中条藤資らと並び、上杉軍の精鋭部隊を率いる「七手組大将」の一人に任命された 9 。これは、彼個人の武勇だけでなく、新発田氏が動員できる軍事力が上杉家にとって不可欠であったことを示している。天正3年(1575年)の「上杉家軍役帳」によれば、長敦は194人もの軍役を負担しており、その勢力の大きさがうかがえる 7 。

しかし、長敦の真価は戦場での活躍以上に、その卓越した外交・内政手腕にあった。彼は謙信の側近として、一筋縄ではいかない越後の国人衆の統率を任され、彼らの不満を調整し、上杉家臣団の結束を維持する上で重要な役割を果たした 7 。謙信の死後には、甲斐の武田勝頼との和議(甲越同盟)締結交渉の大役を担うなど、その政治的手腕は上杉家にとって欠かせないものであった 9 。謙信という絶対的な核の下で、長敦は国人領主から政権を支える大名家老へと、見事な変貌を遂げたのである 14 。

弟・重家の前半生 ― 五十公野氏の継承

兄・長敦が新発田本家の当主として政治の表舞台で活躍する一方、弟の重家は、一族の勢力拡大のための戦略的な一手として、同族である蒲原郡加地荘五十公野(いじみの)城主・五十公野弘家の養子となった 5 。彼は「五十公野治長(いじみの はるなが)」と名乗り、分家の当主として兄を支えた 10 。

重家もまた、兄と共に謙信に仕え、その生涯を彩る数々の戦いに身を投じた。永禄4年(1561年)の第四次川中島の戦いでは、新発田勢が武田方の勇将・諸角虎定を討ち取ったとも伝えられており、重家もその一員として奮戦したと考えられる 10 。また、謙信が幾度となく繰り返した関東出兵にも従軍した 10 。特に関東遠征における小田原城攻めからの撤退戦では、最も危険とされる殿(しんがり)の役を自ら買って出て見事に務め上げ、敵味方双方からその武勇を高く評価されたという逸話も残っている 16 。

このように、長敦が「政」の、重家が「武」の分野でそれぞれ非凡な才能を発揮し、兄弟が両輪となって謙信に仕えたこの時代は、新発田一族にとってまさに黄金期であった。彼らは揚北衆の重鎮として、上杉家中に確固たる地位を築き上げたのである。

第二章:御館の乱 ― 新発田兄弟、景勝を支える

天正6年(1578年)3月13日、関東出兵を目前にして、上杉謙信は春日山城で急逝した。生涯不犯を貫いた謙信には実子がおらず、後継者を正式に指名していなかったため、その死は越後に巨大な権力の空白を生み出した。謙信の二人の養子、姉の子である上杉景勝と、相模北条氏から人質として迎えられた上杉景虎との間で、熾烈な家督争いが勃発する。これが越後を二分する大内乱、「御館の乱」である 17 。

長敦の和平工作と揚北衆の結束

謙信の死という未曾有の危機に際し、新発田長敦の政治手腕が再び光を放つ。家中が景勝方と景虎方に分裂し、先の見えない混乱に陥る中、長敦は一貫して景勝を支持する立場を明確にした。彼はその影響力を行使して、去就に迷う揚北衆の国人たちを説得し、景勝方へと結束させることに成功する 7 。揚北衆という強力な軍事ブロックの支持を取り付けたことは、景勝が序盤の劣勢を覆す上で決定的に重要な意味を持った。

さらに長敦は、内乱に乗じて越後へ介入しようとする外部勢力の脅威にも目を向けていた。彼は、謙信時代からの宿敵であった甲斐の武田勝頼との間に和平交渉を進め、これを成功させる 9 。この「甲越同盟」の締結により、景勝は背後の憂いを断ち、景虎との戦いに全力を集中させることが可能となった。国内の国人衆をまとめ、国外の脅威を未然に防いだ長敦の働きは、景勝の勝利に不可欠な地政学的条件を整えたと言える。

重家の武功と景勝の勝利

兄・長敦が外交・調略の分野で盤石の体制を築く一方、弟の重家(当時は五十公野治長)は、その武勇を戦場で遺憾なく発揮した。彼は景勝方の主力部隊として、各地を転戦し、目覚ましい武功を次々と挙げていく 10 。

まず、景虎方についた同族の加地城主・加地秀綱を攻め、これを降伏させた。これにより、揚北衆内部の反対勢力を鎮圧し、地盤を固めた。続いて、景虎方の拠点であった三条城の神余親綱を討ち取り、信濃川中流域の要衝を制圧する。さらに、景虎を支援するために越後に侵攻してきた会津の蘆名盛氏・伊達輝宗の連合軍を撃退し、外部からの介入を実力で阻止したのである 10 。

これら一連の戦いにおける重家の活躍は、戦局を景勝方優位へと大きく傾ける原動力となった。新発田兄弟の「政」と「武」における完璧な連携プレーがなければ、景勝の勝利はあり得なかったであろう 7 。

一族の転換点 ― 長敦の死と重家の家督相続

天正8年(1580年)、長く続いた御館の乱が景勝の勝利で終結して間もなく、新発田一族を大きな悲劇が襲う。上杉家を支え続けた大黒柱、新発田長敦が病によりこの世を去ったのである 7 。

兄の死を受け、五十公野家を継いでいた重家が新発田本家に戻り、家督を相続。「新発田重家」と名乗ることになった 19 。これに伴い、空主となった五十公野氏は、重家の妹を娶っていた五十公野信宗が継承した 10 。

この家督相続は、新発田氏の歴史における重大な転換点であった。卓越した政治感覚と調整能力で一族を率いた外交官タイプの長敦から、戦場での武勇を誇る猛将タイプの重家へと、リーダーシップの質が大きく変化したのである。この変化は、新たな主君となった景勝との関係、そして新発田氏そのものの運命に、暗い影を落とし始めていた。御館の乱での多大な貢献にもかかわらず、新発田氏が受けた恩賞は、この家督相続の承認という、働きに見合わない僅かなものでしかなかったからである 10 。

第三章:新発田重家の乱 ― 忠義と反旗の七年間

御館の乱を勝利に導いた最大の功労者の一人でありながら、正当な評価と恩賞を得られなかった新発田重家の不満は、やがて主君・上杉景勝への拭い難い不信感へと変わっていった。天正9年(1581年)、重家はついに反旗を翻す。ここから、越後を7年間にわたって揺るがし続けた「新発田重家の乱」が幕を開ける。この反乱は、単なる一国人の謀反ではなく、織田信長、伊達政宗、蘆名氏といった周辺の強大な勢力を巻き込み、当時の日本の地政学的な激動と密接に連動した大規模な戦乱であった。

第一節:反乱への序曲

恩賞を巡る対立

乱の直接的な引き金は、御館の乱後の論功行賞における深刻な対立であった 19 。三条城攻略や蘆名・伊達連合軍の撃退など、重家の立てた武功は比類なきものであり、また、亡き兄・長敦が揚北衆をまとめ上げ、甲越同盟を成立させた功績も絶大であった 14 。重家と新発田一族は、これらの功績に相応しい恩賞を期待していた。

しかし、景勝が与えた恩賞は、重家の家督相続を安堵するという形式的なものに過ぎなかった 10 。戦功に対する新たな領地の加増などはほとんどなく、恩賞の大部分は景勝子飼いの側近である上田衆などに与えられた。この背景には、景勝政権内における権力闘争があった。景勝の譜代家臣(上田衆など)と、謙信以来の有力国人(揚北衆など)との間で主導権争いがあり、この論功行賞では国人衆側が敗れた形となったのである 14 。

募る不信と決別

この処遇は、新発田氏のプライドを深く傷つけた。特に、武功こそが武士の最大の誉れと信じる重家にとって、自らの働きが軽んじられたことは耐え難い屈辱であった。重家を景勝方に引き入れた重臣・安田顕元は、両者の関係修復に奔走したが叶わず、約束を果たせなかったことを詫びるために自刃するという悲劇まで起きている 10 。この一件は、両者の溝がもはや修復不可能な段階に達していたことを示している。

この状況を、周辺の勢力が見逃すはずはなかった。会津の蘆名盛隆や伊達輝宗は、景勝への不満を募らせる重家に接近し、反乱を起こすよう様々な工作を行った 10 。そして西からは、天下統一を目指す織田信長の重臣・柴田勝家が越後侵攻を進めており、重家はこれらの勢力と結ぶことで、景勝に対抗する活路を見出したのである 17 。

第二節:戦乱の拡大と外部勢力の介入

天正9年(1581年)6月16日、新発田重家は一門や、御館の乱で景虎方であった加地秀綱らを引き入れ、ついに挙兵した。彼の最初の行動は、越後の経済の心臓部である新潟津を奪取し、そこに新潟城を築城して拠点とすることであった 10 。これにより、信濃川・阿賀野川水系の水運と日本海交易を掌握し、経済的な基盤と外部からの補給路を確保した。これは極めて優れた戦略的判断であった。

景勝は直ちに鎮圧軍を送るが、重家の抵抗は激しく、簡単には鎮圧できなかった 10 。さらに景勝は、西からは織田軍の柴田勝家、南からは森長可・滝川一益、そして国内では重家と、三方面作戦を強いられる絶体絶命の窮地に陥った。

天正11年(1583年)8月、景勝は大軍を率いて重家討伐に向かうが、豪雨による沼沢地での進軍困難に乗じ、重家軍の奇襲を受けて大敗を喫する。この「放生橋の戦い」では、景勝自身も討ち取られかねないほどの危機に陥り、上杉軍は散々に打ち破られた 10 。この勝利により、重家の勢威は頂点に達し、その勢力範囲は一時的に拡大した。重家の武勇と、沼沢地という地の利を活かした戦術が、上杉軍を圧倒したのである。

第三節:孤立と落城

重家の反乱が長期にわたって維持できたのは、織田信長、蘆名氏、伊達氏という強力な後ろ盾があったからに他ならない。しかし、彼の運命は、越後国内の戦況よりも、むしろ日本全体の政治情勢の激変によって決定づけられていく。

最初の転機は、天正10年(1582年)6月2日の本能寺の変であった。最大の支援者であった織田信長が横死したことで、柴田勝家率いる織田軍は越後から撤退を余儀なくされる 10 。これにより、西からの脅威は消滅し、景勝は重家との戦いに兵力を集中できるようになった。

第二の打撃は、東の支援者であった蘆名・伊達両家の混乱であった。天正12年(1584年)に蘆名盛隆が、翌13年(1585年)には伊達輝宗が相次いで暗殺されると、両家の支援体制は崩壊する。特に、伊達家の家督を継いだ伊達政宗は、父・輝宗の越後介入路線を放棄し、蘆名領への侵攻を優先したため、重家は東方からの支援を完全に失った 10 。

そして決定的な敗因となったのが、天正13年(1585年)11月、上杉方の藤田信吉の調略によって、生命線であった新潟城と沼垂城が陥落したことであった 10 。これにより、重家は新潟港を通じた水運による大量の物資輸送路を失い、兵糧や武器の補給が著しく困難になった。経済的・兵站的な締め付けが、じわじわと重家を追い詰めていった。

最後のとどめは、天正14年(1586年)、上杉景勝が上洛して豊臣秀吉に臣従したことであった。これにより景勝は、天下人の権威という絶対的な後ろ盾を得た。重家は、もはや単なる景勝の反乱者ではなく、天下人・秀吉に敵対する逆賊と見なされるようになったのである 10 。

第四節:壮絶なる最期

天正15年(1587年)夏、秀吉の全面的な支援を受けた景勝は、1万を超える大軍を動員し、新発田領への総攻撃を開始した。秀吉は青蓮院門跡・尊朝法親王を通じて、「城を出て降参すれば赦免する」という破格の条件で降伏を勧告したが、重家はこれを断固として拒絶した 10 。武士としての意地が、降伏を許さなかったのである。

上杉軍はまず、重家の義弟・五十公野信宗が守る五十公野城を包囲した。10月13日、一ヶ月にわたる攻防の末、五十公野城は陥落 10 。これにより、新発田城は完全に孤立無援となった。

10月25日、全ての望みを絶たれた重家は、城内で最期の宴を催した。そして宴が終わるや、残った兵を率いて城から打って出、上杉軍の陣中へと突撃した。重家隊が目指したのは、皮肉にも自らの妹婿である色部長真の陣であった。重家は敵陣に突入すると、「親戚の誼(よしみ)をもって、我が首を与えるぞ。誰かある。首をとれ」と叫び、甲冑を脱ぎ捨てて見事に腹を十文字に掻き切り、自刃して果てた 10 。その場所は、現在の全昌寺の境内であったと伝えられる 21 。享年不詳。7年間にわたり越後を揺るがした反乱は、主役の壮絶な死をもって、ついに幕を閉じた。

第四章:本拠地・新発田城の変遷と一族の記憶

新発田氏の興亡の舞台となった新発田城。その城郭の姿は、時代の変遷と共に大きく姿を変えた。新発田氏が拠点とした中世の沼沢の要害から、江戸時代に溝口氏によって築かれた近世の優美な城郭への変貌は、単なる建築様式の変化ではない。それは、独立した国人領主の時代が終わり、中央集権的な支配体制の下に組み込まれた近世大名の時代が到来したことを象徴する、歴史の転換そのものであった。

新発田氏時代の城 ― 沼沢地の要害

新発田重家が7年もの長きにわたり、上杉景勝の大軍を相手に持ちこたえることができた最大の要因は、新発田城が持つ卓越した防御能力にあった。新発田氏時代の城の正確な縄張り(設計図)は不明な点が多いが、その特徴は周囲の地形からうかがい知ることができる 22 。

当時の新発田城は、「馬足不叶(ばそくかなわず)」と表現されるほどの広大な低湿地帯に囲まれた平城であった 23 。容易に大軍が接近できない天然の要害であり、城の防御は、石垣よりもむしろ土塁や堀、そして沼沢地そのものに依存していたと考えられる 23 。このような自然地形を最大限に活用した城は、戦国時代の国人領主の城郭によく見られる特徴であり、実戦的で質実剛健な新発田氏の気風を反映していたと言えるだろう。重家はこの難攻不落の城に拠り、地の利を活かしきることで、圧倒的な兵力差を覆す戦いを可能にしたのである。

溝口氏による近世城郭への大改修

新発田氏滅亡後、慶長3年(1598年)に豊臣秀吉の命により、溝口秀勝が新たな領主として新発田に入封した 22 。秀勝とその子孫である溝口氏は、廃城同然となっていた新発田城を、近世城郭として全く新しく生まれ変わらせる大改修に着手する。

この改修は、まず城下を流れる新発田川の流路を変更し、城の外堀として利用するという大規模な土木工事から始まった 22 。城の防御を固めると同時に、城下町の整備も一体的に進められた。

現在我々が目にすることができる新発田城の遺構の多くは、この溝口氏の時代に築かれたものである。特に、国の重要文化財に指定されている「表門」と「旧二の丸隅櫓」は、江戸時代の建築様式を今に伝える貴重な存在である 25 。海鼠壁(なまこかべ)と呼ばれる、瓦と漆喰で仕上げられた美しい壁面は、北国の厳しい気候から建物を守るための実用性と、高い意匠性を兼ね備えている 26 。また、本丸の石垣には「切込接(きりこみはぎ)」という高度な技法が用いられ、溝口氏の権威と財力を示している 23 。

天守の代わりを果たしたとされる「三階櫓」は、明治時代に取り壊されたが、平成16年(2004年)に復元された 24 。その最大の特徴は、T字型をした屋根の上に3匹の鯱が配されていることで、これは日本全国の城の中でも類を見ない、極めて独創的なデザインである 24 。幕府に遠慮して「天守」とは呼ばず「櫓」と称しながらも、その意匠に込めた城主の気概が感じられる。このように、新発田城は、新発田氏時代の沼沢の要塞から、溝口氏による泰平の世を象徴する優美な城へと、その姿を大きく変貌させたのである。

一族ゆかりの史跡を訪ねて

新発田の地には、今も重家をはじめとする一族の記憶を伝える史跡が点在している。

-

全昌寺(ぜんしょうじ)

新発田市城北町に位置するこの寺は、重家が自刃した場所と伝えられる 21。後に新発田藩主となった溝口家は、重家の二百回忌や三百回忌に際して、その肖像画や位牌を奉納し、石碑を建立するなど、敵将であった重家を手厚く供養している 10。これは、武士の情けを示すと共に、旧領主である新発田氏を慕う在地の人々の心を慰撫するための、巧みな統治政策であったとも考えられる。 -

福勝寺(ふくしょうじ)

新発田市中央町にあるこの寺には、新発田重家の墓所が残されている 29。壮絶な最期を遂げた武将が、今も静かにこの地で眠っている。 -

五十公野城跡(いじみのじょうあと)

重家が若き日に「五十公野治長」として居城とした城であり、また、新発田重家の乱の最終盤で、義弟・五十公野信宗が籠城し、壮絶な戦いの末に落城した場所でもある 29。現在は公園として整備され、城跡の碑が往時を偲ばせている。

これらの史跡は、新発田氏という一族が確かにこの地に生き、戦い、そして散っていった歴史を、現代に生きる我々に静かに語りかけている。

結論:戦国大名化の奔流に消えた揚北衆の意地

新発田一族の歴史、とりわけ新発田重家の7年間にわたる反乱と悲劇的な最期は、単なる一個人の野心や裏切りといった言葉では到底説明しきれない、時代の大きなうねりの中で生じた必然的な帰結であった。彼らの物語は、戦国時代を通じて日本各地で見られた、独立性の高い国人領主たちが、中央集権化という抗い難い歴史の流れの中で、いかにして淘汰されていったかを示す象徴的な事例である。

嫡男・長敦の生涯は、国人領主が上杉謙信という傑出したカリスマを持つ主君と巡り会い、その政権に協力することで栄達を極めるという、一つの成功モデルを示している。彼は、謙信の絶対的な権威の下で自らの政治的手腕を存分に発揮し、揚北衆の重鎮から上杉家の中枢を担う重臣へと、その地位を高めることに成功した。

一方で、弟・重家の生涯は、そのカリスマが失われた時に国人領主が辿る、もう一つの典型的な運命を体現している。謙信の死後、新たな主君となった景勝の政権は、謙信時代のような絶対的な求心力を持たなかった。景勝が自らの譜代家臣を重用し、国人衆を軽んじる政策を採った時、重家の中に眠っていた揚北衆としての独立不羈の精神、すなわち「自らの働きは自らの手で報いられるべき」という誇りが再燃した。彼の反乱は、論功行賞への不満が直接の引き金ではあるが、その根底には、国人領主としての自立性を守ろうとする、最後の抵抗の意志があった。

しかし、重家が反旗を翻した時代は、もはや国人領主の意地や誇りが通用する時代ではなかった。織田信長、そして豊臣秀吉という天下人が推し進める中央集権化の奔流は、地方の独立勢力が存在することを許さなかったのである。重家の運命が、越後国内の戦況よりも、本能寺の変や秀吉の台頭といった外部要因によって決定づけられていった事実は、この歴史的潮流の強大さを何よりも雄弁に物語っている。

最終的に、新発田氏は滅び、その本拠地であった新発田城は、新たな支配者である溝口氏によって、近世大名の権威を象徴する城へと作り変えられた。それは、戦国の荒々しい気風に満ちた国人の時代が終焉を迎え、整然とした幕藩体制へと続く新たな秩序が確立されたことを意味していた。新発田重家の壮絶な死は、戦国乱世の終焉と共に消えていった、数多の地方武士たちの誇りと悲哀を、今に伝えている。

引用文献

- 新発田綱貞 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%B0%E7%99%BA%E7%94%B0%E7%B6%B1%E8%B2%9E

- 雑記:揚北の新発田氏|綾 - note https://note.com/seki_hakuryou/n/n9384864d986a

- 武家家伝_新発田氏 - harimaya.com http://www2.harimaya.com/sengoku/html/e_sibata.html

- 武家家伝_新発田氏 - harimaya.com http://www.harimaya.com/o_kamon1/buke_keizu/html/e_sibata.html

- 新発田重家(しばた・しげいえ) 1546~1587 - BIGLOBE https://www7a.biglobe.ne.jp/echigoya/jin/ShibataShigeie.html

- 新発田氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%B0%E7%99%BA%E7%94%B0%E6%B0%8F

- 新発田尾張守長敦 - 川中島の戦い・主要人物 https://kawanakajima.nagano.jp/character/shibata-nagaatsu/

- 新発田綱貞 - 信長の野望・創造 戦国立志伝 攻略wiki https://souzou2016.wiki.fc2.com/wiki/%E6%96%B0%E7%99%BA%E7%94%B0%E7%B6%B1%E8%B2%9E

- カードリスト/上杉家/上022新発田長敦 - 戦国大戦あっとwiki - atwiki(アットウィキ) https://w.atwiki.jp/sengokutaisenark/pages/436.html

- 新発田重家 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%B0%E7%99%BA%E7%94%B0%E9%87%8D%E5%AE%B6

- 新発田重家の乱 埋もれた古城 http://umoretakojo.jp/Satellite/Shigeie/index.htm

- 新発田長敦 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%B0%E7%99%BA%E7%94%B0%E9%95%B7%E6%95%A6

- 上杉家 武将名鑑 https://kamurai.itspy.com/nobunaga/uesugiSS/index.htm

- 歴史と概要 新発田重家と上杉景勝の抗争 1 https://www.city.shibata.lg.jp/kanko/bunka/shiro/gaiyo/1005179.html

- 新発田重家(しばた しげいえ) 拙者の履歴書 Vol.204~忠と反逆の狭間に生きる - note https://note.com/digitaljokers/n/naa19cb3250fd

- こんなに尽くしたのに…! 新発田重家、主家への怒りの挙兵の理由は誰もが納得! - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=EBucnW4eRBE

- 新発田城 上杉謙信に背いた男 - 攻城団ブログ https://kojodan.jp/blog/entry/2020/07/23/180000

- 新潟県 新発田市 清水園/新発田藩の歴史 - 北方文化博物館 https://hoppou-bunka.com/shimizuen/shibata_history.html

- 歴史と概要 新発田重家と上杉景勝の抗争 2 https://www.city.shibata.lg.jp/kanko/bunka/shiro/gaiyo/1005180.html

- 「新発田重家」恩賞問題で不満爆発!上杉家に背く | 戦国ヒストリー https://sengoku-his.com/302

- 全昌寺 - 新発田市仏教会 http://www.shibatashibukkyoukai.org/index.php?%E5%85%A8%E6%98%8C%E5%AF%BA

- 新発田城の歴史と見どころを紹介/ホームメイト https://www.touken-collection-nagoya.jp/chubu-castle/chubu-shibata-castle/

- 歴史と概要 新発田城の概要 2|新潟県新発田市公式ホームページ https://www.city.shibata.lg.jp/kanko/bunka/shiro/gaiyo/1005185.html

- 【日本100名城®】新潟県・新発田城 - nippon.com https://www.nippon.com/ja/guide-to-japan/castle00117031/

- 新発田城 - 新潟文化物語 https://n-story.jp/localculture/%E6%96%B0%E7%99%BA%E7%94%B0%E5%9F%8E/

- 新発田城の歴史や見どころなどを紹介しています - 戦国時代を巡る旅 http://www.sengoku.jp.net/koshinetsu/shiro/shibata-jo/

- 新発田城の案内板 - 攻城団 https://kojodan.jp/castle/26/memo/523.html

- 歴史と概要 新発田城の概要 1|新潟県新発田市公式ホームページ https://www.city.shibata.lg.jp/kanko/bunka/shiro/gaiyo/1005184.html

- 新発田重家 - WAKWAK http://park2.wakwak.com/~fivesprings/books/niigata/sibatasigeie.html