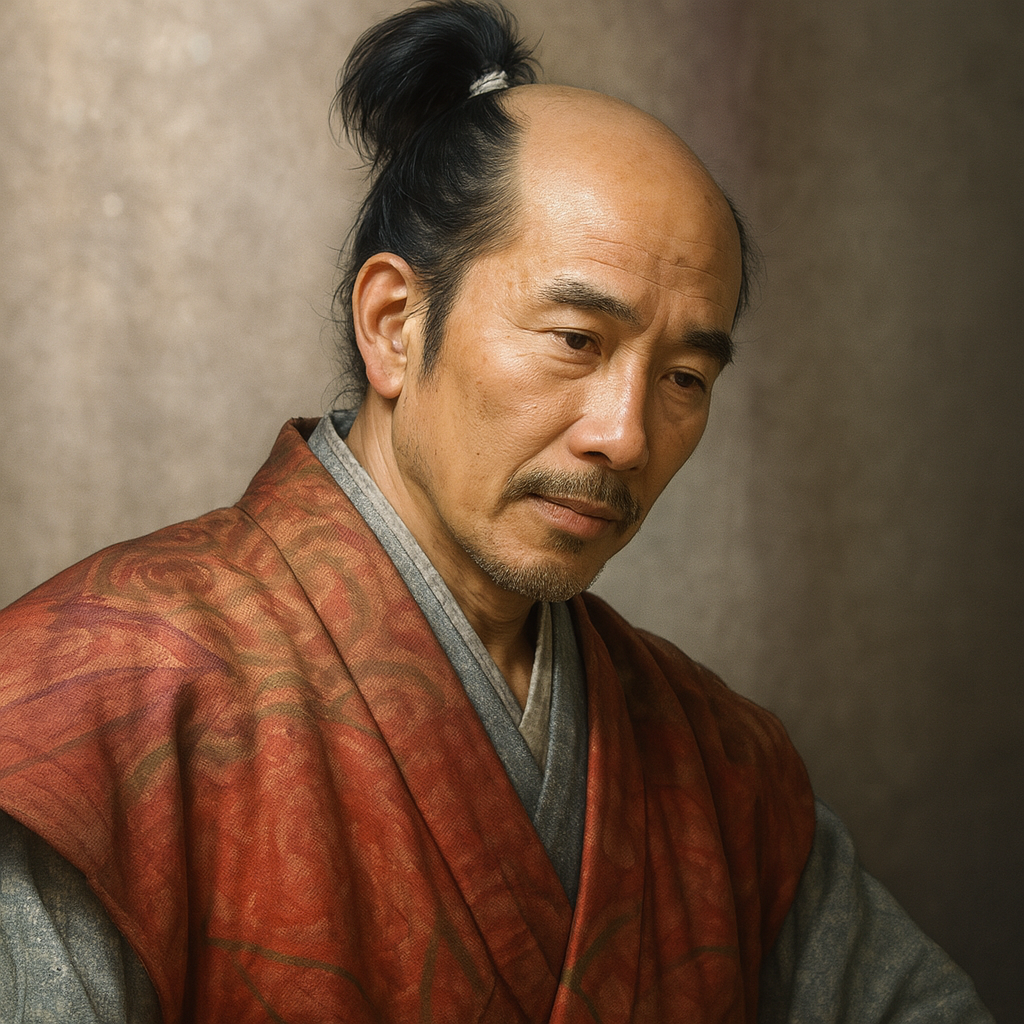

新関久正

新関久正は最上義光に仕え、藤島城主として庄内統治に貢献。一栗高春の乱を鎮圧し、因幡堰開削に着手。最上家改易後も土井利勝に仕官し才覚を認められた。故郷藤島に葬られ、その遺志は因幡堰完成へと繋がった。

武人にして経世家 ― 最上家臣・新関久正の生涯と遺産

表1:新関久正 関連年表

|

年代(西暦/和暦) |

出来事 |

関連人物・事項 |

典拠 |

|

永禄11年(1568) |

誕生(説) |

- |

1 |

|

慶長6年(1601) |

最上義光より藤島城主(六千五百石)に任じられる。鶴ヶ岡城代も兼務。 |

最上義光 |

2 |

|

慶長12年(1607) |

赤川からの取水を目的とした「因幡堰」の開削に着手。 |

最上義光、因幡堰 |

4 |

|

慶長16年(1611) |

北楯利長の「北楯大堰」建設計画を強く支持し、実現を後押しする。 |

北楯利長、北楯大堰 |

1 |

|

慶長19年(1614) |

自邸にて一栗高春が反乱。これを追討し鎮圧する。 |

一栗高春、清水義親、新関成正 |

1 |

|

元和8年(1622) |

最上家改易。因幡堰の工事は中断。幕府老中・土井利勝預かりとなる。 |

最上義俊、土井利勝、鮭延秀綱 |

1 |

|

元和9年(1623) |

赦免され、土井利勝に仕官。知行千石、御組頭に任じられる。 |

土井利勝 |

9 |

|

寛永元年(1624) |

7月8日、下総国古河にて病没(享年57)。遺言により藤島の法眼寺に埋葬。 |

新関成正、法眼寺 |

8 |

|

元禄2年(1689) |

庄内藩主・酒井忠真により因幡堰の工事が再開され、後に完成する。 |

酒井忠真 |

3 |

序章:戦国の世に生きた一人の武将、新関久正

安土桃山時代から江戸時代初期へ。日本の歴史が戦国の動乱を終息させ、新たな泰平の治世を築き上げようとしていた激動の転換期に、その生涯を駆け抜けた一人の武将がいた。その名を新関因幡守久正(にいぜきいなばのかみひさまさ)という。彼の名は、勇猛果敢な武人としてよりも、むしろ後世の民に計り知れない恩恵をもたらした大規模用水路「因幡堰」の創始者として、今日まで庄内の地に記憶されている 5 。

しかし、彼の生涯を土木事業という一つの側面のみで語ることは、その人物像の全体を見誤ることに繋がる。最上家の重臣として武功を挙げた勇将としての顔 1 、主家改易という非情な運命に翻弄された悲運の将としての一面 1 、そして逆境の中から新天地で再びその才を認められ、再起を果たした経歴 9 。これら断片的に伝わる記録を丹念に繋ぎ合わせることで、初めて彼の多面的な実像が浮かび上がってくる。

本報告書は、これまで個別の事績として語られがちであった新関久正の生涯を、包括的かつ徹底的に検証するものである。彼の出自から最上家臣としての活躍、その名を不朽のものとした数々の土木事業、主家改易という最大の試練と流転の半生、そしてその死と後世に遺した影響に至るまでを年代順に詳述する。これにより、単なる地方武将の伝記に留まらず、彼が「武人」であると同時に、いかに卓越した「経世家」であったかを立体的に描き出し、その歴史的意義を再評価することを目的とする。

第一章:出羽の驍将、最上義光の下で

新関久正が歴史の表舞台でその名を現すのは、出羽の驍将・最上義光の家臣としてである。戦国の世にあって、彼の武略と統治能力は高く評価され、最上家が最大版図を築き上げる過程で重要な役割を担うこととなる。

第一節:出自と藤島城主への抜擢

新関氏の系譜を辿ると、清和天皇を祖とする清和源氏に繋がるという壮大な来歴が語られることがある 13 。しかし、これはあくまで氏族全体に関する伝承であり、新関久正個人の直接的な出自や、最上家に仕えるまでの経緯を明らかにする史料は乏しく、不明な点が多い 14 。この出自の曖昧さは、彼が古くからの名門の出ではなく、戦国の実力主義の世にあって、自身の能力一つで頭角を現した人物であった可能性を強く示唆している。

彼のキャリアにおける最初の大きな転機は、慶長6年(1601年)に訪れる。この年、主君・最上義光は、関ヶ原の戦いにおける功績により、上杉領であった庄内地方を加増され、57万石の大名へと躍進した 15 。この領土拡大に伴い、新領地である庄内の統治と安定化は、最上家にとって喫緊の最重要課題となった。この国家的な事業を遂行するにあたり、義光が白羽の矢を立てたのが新関久正であった。

久正は、庄内の要衝である出羽国櫛引郡の藤島城主に抜擢され、六千五百石という破格の知行を与えられた 2 。さらに、一時期は庄内の政治的中心地であった大宝寺城(後の鶴ヶ岡城)の城代も兼務したと伝えられており 2 、これが単なる人事異動ではなく、最上家の新領地経営戦略の中核を担う人材として、義光から絶大な信頼を寄せられていたことの何よりの証左である。戦後処理と新領地の統治という、極めて困難な任務を託されたこと自体が、彼の武略と行政手腕が高く評価されていたことを物語っている。

第二節:一栗高春の乱 ― 忠誠と武勇の証明

慶長19年(1614年)、最上義光が世を去り、家督を継いだ最上家親の治世下で、最上家の屋台骨を揺るがす内紛が勃発する。一栗高春が義光の四男・清水義親を擁して反乱を起こした、いわゆる「一栗高春の乱」である 1 。

この事件が特異なのは、その惨劇の舞台が、他ならぬ新関久正の邸であったという点である。久正邸に招かれていた最上家の重臣、下吉忠と志村光惟(宿老・志村光安の子)が一栗高春によって殺害された 1 。自らの邸を血で汚され、同僚を目の前で殺害されるという異常事態に直面しながらも、久正の対応は迅速かつ冷静であった。彼は即座に反乱軍の追討を開始。この時、嫡子である新関成正も父と共にあり、先陣として馳せ参じて武功を挙げている 6 。

最終的に、久正は自ら追撃の指揮を執り、首謀者である一栗高春を討ち取り、その一族を誅滅することで、この反乱を鎮圧した 1 。この事件の背景には、最上家の後継者問題を巡る家中の深刻なお家騒動があったと見られている 16 。久正の邸が会合の場所として選ばれたという事実は、彼が単なる傍観者ではなく、この政治的対立の渦中にいた重要人物であったことを強く示唆している。彼が会合の中心人物であったがゆえに、反対派閥の標的とされた可能性も否定できない。

しかし、彼は動揺することなく、即座に反乱者を「逆賊」として討伐した。この行動は、個人的な感情や恐怖を超え、主家の秩序を何よりも重んじるという彼の強い忠誠心と、非常時における卓越した判断力、そして武将としての指揮能力を証明するものであった。この事件は、久正の武人としての側面を際立たせると同時に、彼の政治的な立場と、主家に対する揺るぎない忠誠心を内外に示す結果となったのである。

第二章:経世家としての先見性 ― 大地を潤す百年への計

新関久正の評価を不朽のものとしているのは、武人としての功績以上に、領国の未来を見据えた経世家としての一面である。彼が計画し、その礎を築いた二つの大規模用水路事業は、庄内平野の歴史を大きく変え、今日の日本有数の穀倉地帯を形成する原動力となった。

第一節:因幡堰 ― 民の悲願を背負いて

久正が藤島城主として赴任した当時の庄内地方は、南北朝時代以来の長い戦乱の爪痕が深く、特に天正年間の合戦や一揆によって極度に荒廃していた 3 。加えて、この地域は地理的に水利が悪く、農民は常に干ばつの脅威に苦しめられていた 4 。領主である久正にとって、疲弊した地域の復興と民生の安定は、何よりも優先すべき喫緊の課題であった。

この状況を打開すべく、久正は壮大な計画を構想する。慶長12年(1607年)、彼は主君・義光の許可を得て、長年、地域の農民が悲願としてきた赤川からの用水路開削事業に着手した 1 。その目的は、自領の村々を慢性的な水不足から解放すること、そして用水路によって広大な未開の地を水田へと変え、地域の石高を飛躍的に増大させることにあった 3 。これは単なる土木工事ではなく、地域の未来そのものを創造しようとする、まさに「経世済民」の思想を具現化した一大事業であった。

しかし、この壮大な計画は、元和8年(1622年)の最上家改易という突然の悲劇によって、道半ばで中断を余儀なくされる 2 。久正は領地を去り、工事は放棄された。だが、彼の描いたビジョンは、その土地に生きる人々の心に深く刻み込まれていた。

久正の志は、約80年という長い歳月を経て、庄内に入部した新領主・酒井家の四代藩主・酒井忠真に引き継がれる。忠真は、干ばつに苦しむ農民の姿を目の当たりにし、久正が遺した計画の重要性を再認識、大規模な改修と拡張工事を断行し、ついに堰を完成させた 3 。人々は、その偉大な事業の礎を築いた久正への敬意と感謝を込めて、彼の官途名である「因幡守」から、この用水路を「因幡堰」と呼んだ 5 。領主が代われば前代の政策が否定されることも多い中で、この計画が継承され実現したという事実は、久正の計画がいかに合理的で、地域の地理的・社会的条件に適合した、普遍的な価値を持つものであったかを物語っている。久正は、一過性の領主としてではなく、その土地に永続する価値を創造しようとした。だからこそ、彼の名は領主の交代という歴史の断絶を超え、堰と共に記憶され続けたのである。

第二節:北楯大堰への進言 ― 僚友を支え、庄内全体を想う

久正の経世家としての視野の広さは、自らが主導した因幡堰の事業だけに留まらない。慶長16年(1611年)、彼の同僚であった北楯利長が、庄内北部の広大な原野を開発すべく、立谷沢川から水を引く「北楯大堰」の建設計画を主君・義光に進言した。これは極めて困難な工事が予想されたため、家臣団の中からは反対意見が数多く上がった 1 。

この逆風の中、久正は利長の計画を強く支持した。彼は、自らが手掛ける因幡堰の事業と並行して、この新たな大事業を推進することの重要性を義光に説き、その実現を力強く後押ししたのである 1 。この久正の進言が、義光が決断を下す上で決定的な役割を果たしたとされている。

このエピソードは、久正の人物像を理解する上で極めて重要である。彼は、自らの所領や事業の利益のみを考えるのではなく、庄内平野全体の発展という、より大局的な視点から物事を判断できる人物であった。彼は土木技術に関する専門的な知見を有しており、利長の計画の実現可能性と、それがもたらすであろう庄内地方全体への莫大な利益を正確に見抜いていたのであろう。彼の視野は、自らの所領である藤島に限定されず、最上領庄内という一つの広域経済圏の繁栄に向けられていた。この私利を超えた行動は、彼が単なる一城主ではなく、最上家の領国経営全体を俯瞰できる、家老級の政治家であったことを示している。武人としての競争心よりも、地域全体の未来を想う経世家としての使命感が、彼の行動原理であったことが窺える。

第三章:流転の後半生 ― 主家改易と新天地での再起

順風満帆に見えた久正のキャリアは、主君・最上家の改易という形で突然の終焉を迎える。しかし、彼はその逆境にあっても己の価値を失わず、培った能力を武器に、見事な再起を遂げることになる。

第一節:最上家改易と土井利勝への預かり

元和8年(1622年)、最上家は家中の内紛を理由に幕府から改易を命じられ、57万石の大名は歴史の舞台から姿を消した 1 。家臣団は離散し、久正もまた、藤島城主という地位、六千五百石の知行、そして何よりも心血を注いできた因幡堰の事業のすべてを、一夜にして失うことになった。

改易された大名の重臣の多くが浪人となるか、大幅に禄を減らして地方の小大名に仕官するのが常であった。しかし、久正の処遇は異例であった。彼は、最上家きっての勇将として知られた鮭延秀綱と共に、幕府の中枢で権勢を振るっていた老中・土井利勝(下総佐倉藩主)に身柄を預けられることになったのである 1 。

この事実は、幕府が久正を単なる敗軍の将としてではなく、その能力と経歴を考慮すべき重要人物と見なしていたことを示している。一栗高春の乱を鎮圧した武功や、因幡堰に代表される大規模な領国開発事業を主導した行政手腕は、幕府中央にまで知れ渡っていた可能性が高い。戦乱の時代が終わり、新たな統治体制を構築しようとしていた幕府にとって、久正のような「統治能力」を持つ実務家は、旧体制の中からであっても確保すべき価値のある人材と判断されたのかもしれない。老中自らが身柄を預かるという処遇は、彼のこれまでの実績に対する幕府からの評価の表れであったと言えよう。

第二節:土井家家臣として ― 評価された「才」

土井利勝預かりの身となってから約1年後の元和9年(1623年)、久正は正式に赦免され、そのまま利勝に家臣として召し抱えられることになった 9 。主家を失った武将が、幕府の中枢を担う大名の家臣として再起を果たす。これは、彼の能力がいかに高く評価されていたかを物語る出来事であった。

その待遇は破格のものであった。知行は千石、役職は家中の家老に次ぐ要職である「御組頭」であったとされている 9 。当時、土井利勝の家臣団で千石以上の知行を得ていた者は、利勝の弟や筆頭家老などごく僅かであり、久正がいかに厚遇されたかがわかる 9 。共に預けられた鮭延秀綱が五千石というさらに高禄で召し抱えられたのは、二代将軍・徳川秀忠の強い意向が働いた結果であったが 19 、久正に与えられた千石という知行は、利勝自身の純粋な能力評価に基づくと考えられる。

土井利勝が久正を高く評価した理由、それは戦国時代的な武勇伝よりも、因幡堰や北楯大堰の計画に代表される、藩経営と領国開発に直結する具体的な「才」を重視したからであろう。この出来事は、時代が求める武士像の変化を象徴している。戦の時代が終わり、各藩が安定した統治体制を確立していく中で、求められる能力は、個人の武勇から、財政、土木、法制といった実務能力へと移行していた。久正は、この新しい時代の要請に応えうる稀有な才能を持っていたがゆえに、主家改易という最大の逆境を乗り越え、再び要職に就くことができたのである。彼の再仕官は、近世初期における人材登用の実態を示す貴重な事例であり、能力さえあれば、出自や旧主家に関わらず活躍の場が与えられたことを示している。

第四章:終焉と不滅の遺産

新天地で再起を果たした久正であったが、その時間は長くはなかった。しかし、彼の死は、その遺産が物理的なものだけでなく、人々の心や血脈を通じて、いかに深く庄内の地に根付いていたかを浮き彫りにすることになる。

第一節:古河での最期と藤島への帰還

土井家に仕えてわずか1年後の寛永元年(1624年)7月8日、新関久正は土井家の居城があった下総国古河の地で、病のためその生涯を閉じた 1 。一説によれば享年57 1 。彼は死に際し、一つの遺言を遺した。自らの遺骨を、かつての領地であり、志半ばで去ることになった出羽国藤島に葬ってほしい、というものであった。

その遺志は、嫡子・成正の手によって忠実に果たされた。久正の遺骨は古河から藤島へと運ばれ、彼の菩提寺であり、生前、住職と「文筆の友」として親交があったという曹洞宗の法眼寺に葬られた 8 。彼の法名は「龍瑞院殿真如知天大居士」。その墓碑は今なお法眼寺の境内に静かに佇み、鶴岡市の史跡として地域の人々によって大切に守られている 11 。

この遺言は、久正の生涯を象徴するものである。彼の肉体は関東の地にありながら、その魂は最後まで、自らが復興と発展を誓った庄内・藤島の民と大地と共にあった。未完に終わった因幡堰への無念と、その土地への断ちがたい深い愛情が、彼に故郷での永眠を願わせたのであろう。また、「文筆の友」という記述 11 は、彼が武勇や行政手腕に長けた武断的な人物であっただけでなく、和歌や書などの教養も備えた文化人としての一面を持っていたことを示唆しており、その人物像に一層の深みを与えている。

第二節:父子、それぞれの道と新関家のその後

最上家改易後、父・久正が関東の土井家に仕官し新たな道を歩んだのに対し、息子の新関豊後守成正は、父とは異なる選択をした。彼は庄内に留まり、一時は鼠ケ関の郷士となった後、最終的に庄内藩の新領主となった酒井家に召し抱えられたという 7 。

父子が別々の道を歩んだのは、単なる偶然や不和によるものではなく、そこには父・久正の深謀遠慮があった可能性が考えられる。自らは幕閣の有力者である土井家に仕えることで新関家の安泰と再興を図りつつ、息子を庄内の地に残すことで、新関家の血脈をその土地に留め、未完に終わった因幡堰の事業への繋がりを未来に託そうとしたのではないか。

結果として、父が計画し、その礎を築いた因幡堰を完成させることになる酒井家に、息子が仕えることになった。これは、父の遺志が、形を変え、運命的に息子によって継承されたと解釈することもできる。父は関東で、子は庄内で、それぞれが新関家の名を背負い、新たな時代を生き抜いた。この父子の物語は、久正の遺産が、堰という物理的な形だけでなく、血脈を通じても庄内の地に深く根付いたことを示している。

結論:武人にして経世家、新関久正の再評価

新関久正の生涯を俯瞰するとき、我々は彼が戦国武将という典型的なイメージを大きく超える、多岐にわたる才能と先見性を備えた人物であったことを知る。彼は、主家への忠誠を尽くす勇敢な「武人」であると同時に、領民の生活を安定させ、国土を豊かにすることに情熱を注いだ、稀代の「経世家」であった。

一栗高春の乱を鎮圧した武功、そして主家改易という最大の逆境を乗り越え、自らの才覚一つで再起を果たした精神力と交渉力も高く評価されるべきである。しかし、彼の最大の功績は、やはり因幡堰と北楯大堰の計画に象徴される、地域全体の未来を見据えた国土開発のビジョンを提示し、その礎を築いたことにある 8 。彼の名は、単に堰の名称として残っているだけではない。その「経世済民」の精神は、彼が夢見た豊かな大地、すなわち今日の庄内平野という日本有数の穀倉地帯の繁栄の中に、今なお生き続けているのである 5 。

新関久正は、戦乱の時代が終わり、武力に代わって統治と経営の能力が求められる新たな時代への移行期を象徴する人物と言える。彼の生涯は、時代が求める武士像の変遷と、日本の近世社会を支えた国土開発への情熱を、我々に鮮やかに伝えてくれる。その功績は、もはや一地方武将の物語に留まるものではなく、日本の近世社会形成史の中で、改めて正当な光を当てられるべき、価値ある遺産である。

引用文献

- 新関久正 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%B0%E9%96%A2%E4%B9%85%E6%AD%A3

- 新関久正(にいぜきひさまさ):最上義光プロジェクト - samidare http://samidare.jp/mogapro/note?p=log&lid=322076

- 新関因幡守久正公から酒井忠真公へ継がれた農民 ... - 因幡堰土地改良区 https://www.inabazeki.or.jp/history

- 酒井家庄内入部400年記念実行委員会 歴史に見る因幡堰のむかしむかし (テキストファイル:4KB) - 鶴岡市 https://www.city.tsuruoka.lg.jp/shisei/kohojigyou/koho/kouhoureiwa3/soumu01202104300.files/05p22.txt

- 四百年の時を通して受け継がれる水利改良 <因幡堰> https://www.jsidre.or.jp/wordpress/wp-content/uploads/2018/08/77-10-09inabazeki.pdf

- 最上義光プロジェクト - samidare http://samidare.jp/mogapro/note?p=list&page=30&c=&kw=

- 最上義光プロジェクト - 新関成正(にいぜきなりまさ) - samidare http://samidare.jp/mogapro/note?p=log&lid=322077

- 藤島城跡 - 第7次発掘調査報告書 https://sitereports.nabunken.go.jp/files/attach_mobile/33/33713/49577_1_%E8%97%A4%E5%B3%B6%E5%9F%8E%E8%B7%A1%E7%99%BA%E6%8E%98%E8%AA%BF%E6%9F%BB%E5%A0%B1%E5%91%8A%E6%9B%B8.pdf

- 「土井利勝家臣時代の鮭延越前と新関因幡」 早川和見 :最上義光 ... https://sp.mogamiyoshiaki.jp/?p=log&l=480202

- 最上家と最上義光について:最上義光歴史館 http://lavo.jp/yoshiaki/lavo?p=list&o=sd&ca=1&off=54

- 新関因幡守墓碑|観光スポット(鶴岡市・庄内地方) - やまがたへの旅 https://yamagatakanko.com/attractions/detail_2024.html

- 因幡堰土地改良区|水土里ネットいなば|山形県鶴岡市 | 子供の未来クリエーター https://www.inabazeki.or.jp/

- 新関氏とは? わかりやすく解説 - Weblio国語辞典 https://www.weblio.jp/content/%E6%96%B0%E9%96%A2%E6%B0%8F

- 秋月種長| 信長のWiki https://www.nobuwiki.org/tag/%E7%A7%8B%E6%9C%88%E7%A8%AE%E9%95%B7

- 最上義光 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%80%E4%B8%8A%E7%BE%A9%E5%85%89

- 「武士の時代 中世庄内のつわものたち」 - 酒田市 https://www.city.sakata.lg.jp/bunka/bunkazai/bunkazaishisetsu/siryoukan/kikakuten201-.files/0203.pdf

- 古郡神楽 - NPO 日本の祭りネットワーク https://www.nippon-matsuri.net/report/furugori/

- 山形県 | 米と地域文化 | 米ライブラリー | Plenus 米食文化研究所 https://www.plenus.co.jp/kome-academy/kome_library/culture/culture03_yamagata.html

- 「古河藩土井家における鮭延越前とその家来達について」 早川和見 - 最上義光歴史館 https://sp.mogamiyoshiaki.jp/?p=log&l=411209

- 古河藩土井家における鮭延越前とその家来達について - samidare https://samidare.jp/yoshiaki/box/k23.pdf

- 鶴岡市の御朱印・神社・お寺 人気ランキング2025 (51位~75位 https://omairi.club/city/1259/page/3

- 新関成正(にいぜきなりまさ):ヤマガタンver9|山形の人脈データベース https://www.yamagatan.com/?p=log&l=322077&c=350800