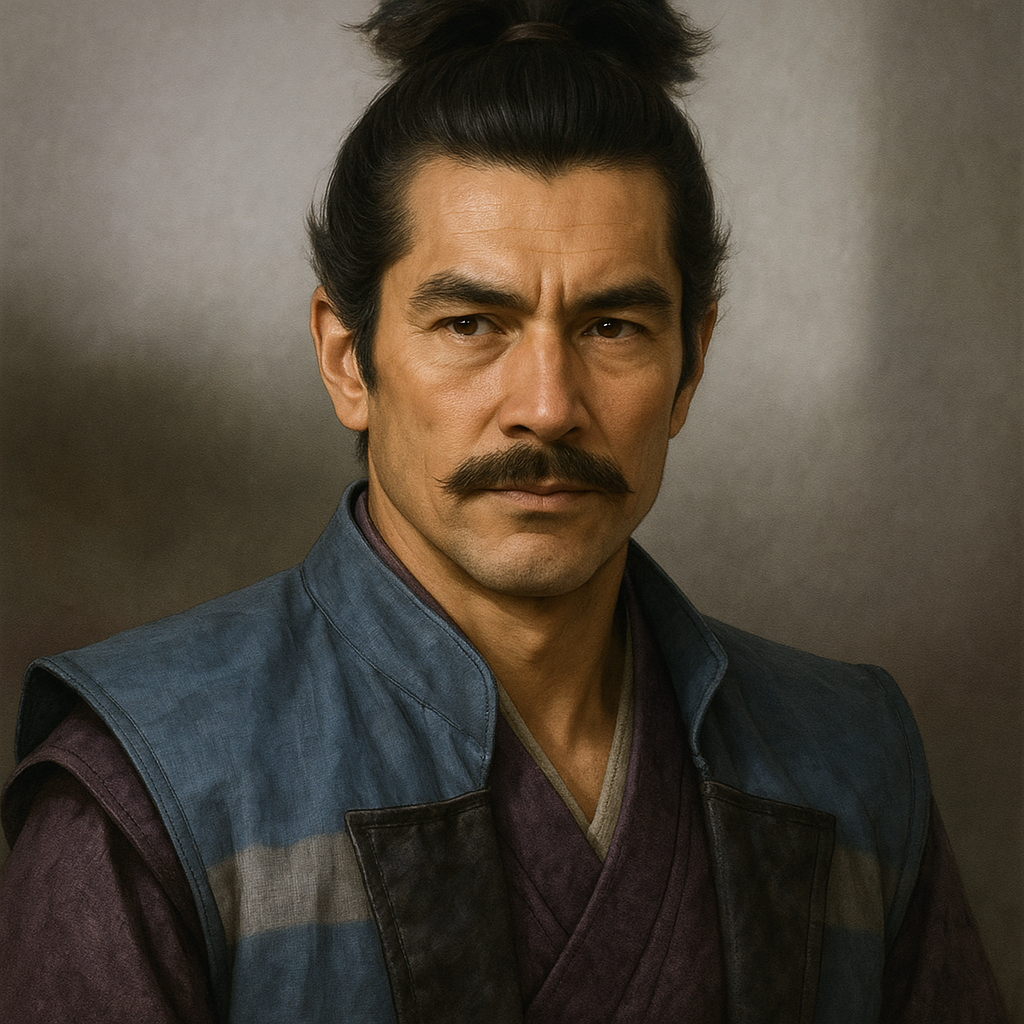

明石景親

明石景親は備前明石氏の一族で、宇喜多直家の異母妹モニカを妻に迎えた。浦上氏から宇喜多氏に帰属を転換し、宇喜多家中で四万石の知行を得て重臣として活躍。嫡男・明石全登の活躍の礎を築いた武将である。

日本の戦国時代における武将 明石景親(行雄)に関する調査報告

1. はじめに

本報告書の対象:明石景親(行雄)の概要

本報告書では、戦国時代から安土桃山時代にかけて、主に備前国(現在の岡山県南東部)を舞台に活動した武将、明石景親(あかし かげちか)について、現存する史料に基づき詳細な調査を行います。景親は「行雄(ゆきお)」という別名でも知られ 1 、特に備前国の戦国大名である宇喜多氏の家臣として、その興隆と盛衰に関わった人物として位置づけられます。

調査の目的と範囲

本調査の目的は、明石景親の出自、経歴、宇喜多家中における役割、そして彼の子孫、とりわけ嫡男である明石全登(てるずみ)への影響を含め、その生涯と事績を可能な限り明らかにすることにあります。調査範囲は、提供された研究資料を主要な情報源とし、景親に直接関連する情報を中心に分析を進めます。息子の全登に関する記述は、景親の家系や彼が後世に与えた影響を考察する上で必要不可欠な範囲に限定し、主題が曖昧にならないよう留意します。

史料上の制約と本報告書のアプローチ

明石景親に関する直接的な一次史料は、残念ながら限定的であり、その生涯の全貌を完全に解明するには困難が伴います。多くの場合、息子の全登の記録を通じて間接的に言及されるか、あるいは後世に編纂された軍記物や系譜資料に見られる記述に頼らざるを得ないのが現状です 3 。例えば、景親に関する情報は、その子である明石全登の事績と比較して極めて少ないという事実があります。この背景には、全登が関ヶ原の戦いや大坂の陣といった歴史的転換点において、より劇的かつ注目を集める活躍をしたため、記録がそちらに集中した可能性が考えられます。また、景親が生きた時代の記録が散逸した、あるいは元々詳細な記録が残されにくい立場であった可能性も否定できません。戦国期から江戸初期にかけての記録は、どうしても大名や中央で活躍した著名な武将に偏る傾向があり、地方の有力武将であっても、その詳細な動向が不明なケースは少なくありません。

本報告書では、これらの史料的制約を十分に認識した上で、可能な限り客観的な事実を積み重ね、慎重な考察を加えるというアプローチを採用します。不確かな情報や推測に過ぎない点についてはその旨を明記し、断定的な記述は避けるよう努めます。景親のような人物の研究は、戦国時代の地方勢力の動態や、大名家を支えた中級から上級武士層の実像を理解する上で極めて重要ですが、史料の制約から研究が進みにくいという課題が存在します。息子の記録から親の姿を再構築しようとする試みは、歴史研究における一般的な手法の一つですが、その限界も念頭に置きつつ、本報告を進めてまいります。

2. 明石景親(行雄)の出自と家系

明石氏の背景と備前における位置づけ

備前明石氏は、播磨国の守護大名であった赤松氏の末裔とされ、美作国(現在の岡山県北部)の明石氏とも関連を持つ一族であったと考えられています 4 。戦国時代の備前国において、在地領主として一定の勢力を保持し、地域の動向に影響を与える存在であったことが推察されます。景親の父は、明石景憲(あかし かげのり)と伝えられています 1 。

景親の別名と官位

明石景親は、「行雄」という諱(いみな)でも知られています 1 。通称としては飛騨守(ひだのかみ)を称し 2 、官位は従五位下伊予守(いよのかみ)であったと記録されています 2 。これらの称は、当時の武士社会における彼の格式を示すものと言えるでしょう。

妻・モニカ(宇喜多直家の異母妹)との婚姻と宇喜多氏との姻戚関係

景親の生涯において特筆すべき点の一つは、その婚姻関係です。彼の妻は、備前国で下克上によって戦国大名へと成り上がった宇喜多直家(うきた なおいえ)の異母妹であり、洗礼名をモニカといった人物です 2 。この婚姻により、明石氏は宇喜多氏と極めて緊密な姻戚関係を結ぶこととなり、景親は宇喜多直家の義理の兄弟という立場になりました。

この婚姻は、景親がそれまで仕えていた浦上氏から宇喜多氏へと帰属を転換した時期や経緯と深く関連している可能性が考えられます。宇喜多直家にとって、景親のような備前国内の有力な在地領主を姻戚関係によって自陣営に強固に取り込むことは、自身の支配基盤を安定させ、さらに拡大していく上で極めて有効な戦略でした。一方、景親にとっても、旧主浦上氏の勢力が衰退し、新興勢力である宇喜多氏が台頭する中で、この婚姻を通じて宇喜多氏との結びつきを強化することは、自らの家格と勢力を保全し、さらには向上させるための重要な政治的判断であったと推測されます。この戦略的な婚姻は、景親の宇喜多氏への帰属を決定的なものとし、その後の宇喜多家中における地位向上に繋がる重要な布石となったと考えられます。

さらに、妻モニカがキリシタンであったという事実は、息子の明石全登が熱心なキリスト教信者となる上で、家庭環境として少なからぬ影響を与えた可能性も指摘できます。この時代の武家社会において、婚姻は単なる個人的な結びつきに留まらず、家と家とを結びつける政治的・戦略的な意味合いを強く帯びていました。景親と宇喜多氏との姻戚関係は、明石家が戦国乱世を生き抜き、次代へと繋がるための重要な基盤となったのです。

3. 明石景親(行雄)の経歴

明石景親(行雄)の生涯は、備前国における勢力図の変遷と深く結びついています。以下に、その経歴の要点をまとめます。

表1: 明石景親(行雄) 略歴

|

項目 |

内容 |

典拠例 |

|

氏名 |

明石 景親(あかし かげちか) |

1 |

|

別名 |

行雄(ゆきお)、飛騨守(ひだのかみ、通称) |

1 |

|

生没年 |

不明 |

2 |

|

官位 |

従五位下伊予守(いよのかみ) |

2 |

|

父 |

明石 景憲(あかし かげのり) |

1 |

|

妻 |

モニカ(宇喜多直家の異母妹) |

2 |

|

主君 |

浦上 宗景 → 宇喜多 直家 → 宇喜多 秀家 |

1 |

|

拠点 |

備前国保木城(ほきじょう、現在の岡山県岡山市東区) |

3 |

|

知行高 |

四万石 |

3 |

|

主な子女 |

明石 全登(てるずみ/もりしげ)、女子(伊賀家久室)、女子(楢村玄正室) |

2 |

浦上宗景への仕官

景親は当初、備前天神山城(現在の岡山県和気郡和気町)を拠点とした浦上宗景(うらがみ むねかげ)に仕えていました 1 。当時の浦上氏は、守護赤松氏の被官から戦国大名へと成長し、備前国において大きな影響力を持っていました。景親もその家臣団の一翼を担っていたと考えられます。

宇喜多直家への帰属

しかし、浦上氏の勢力にも陰りが見え始めると、その有力家臣であった宇喜多直家が台頭し、主家を凌駕する勢いを見せ始めます。天正2年(1574年)頃、直家が浦上宗景の居城である天神山城への攻略を開始すると、景親は直家の動きに呼応し、浦上氏から離反して宇喜多氏に内応しました 1 。この決断は、備前国における勢力図が大きく塗り替わる転換点において、景親が自家の存続を賭けて下した重要な政治的選択であったと言えます。戦国時代において主君を乗り換えることは珍しくありませんでしたが、その後の処遇は、乗り換えのタイミングや新主君への貢献度によって大きく左右されました。景親の場合、この内応が宇喜多氏による備前統一に貢献したと評価されたと考えられます。

宇喜多直家・秀家治世下での活動

宇喜多氏に帰属した後、景親は直家およびその子である秀家(ひでいえ)の二代にわたって仕え、宇喜多家中で重臣の一人として活動しました 3 。

役職と地位:

具体的な役職名については史料から明確に判明しませんが、後述する知行高や居城の規模から、宇喜多家中枢において軍事的・政治的に重要な役割を担っていたことが推察されます。

知行四万石の獲得とその意義:

景親は、宇喜多氏に仕えた功績により、最終的に四万石という知行を与えられるに至りました 3。この四万石という石高は、当時の宇喜多家臣団の中でも比較的高禄であり、景親が宇喜多政権の安定と勢力拡大に大きく貢献したことを具体的に示しています。この厚遇は、天神山城攻略時の内応の功績のみならず、その後の長年にわたる忠勤に対する評価の高さを示すものと考えられます。宇喜多直家にとって、旧浦上方の有力武将であった景親を味方に引き入れ、重用することは、備前支配を盤石なものにする上で不可欠であり、景親が持つ軍事力や地域への影響力を宇喜多政権が戦略的に活用しようとした証左とも言えるでしょう。

拠点:備前国保木城主として:

景親は、備前国保木城(現在の岡山県岡山市東区瀬戸町保木)の城主でした 3。保木城は、景親の勢力基盤であると同時に、宇喜多領の東部における防衛拠点の一つとしての戦略的価値も有していたと考えられます 5。城主としての景親の存在は、宇喜多領の地域支配構造を理解する上でも重要な手がかりとなります。

景親のこのような経歴は、戦国時代における国衆(在地領主)の動向の一典型を示しています。彼らは中央の大きな権力闘争の波に翻弄されつつも、自らの家の存続と発展を目指し、時には危険を伴う政治的決断を下しました。景親が宇喜多氏の下で得た確固たる地位と経済的基盤は、次代を担う息子の明石全登が宇喜多家でさらに重用され、歴史の表舞台でより大きな役割を果たすための重要な土台となったと言えるでしょう。

4. 明石景親(行雄)の子女と後継者

明石景親の家系は、その子らによって戦国末期から江戸時代初期の動乱期へと引き継がれていきます。特に嫡男である全登の活躍は、父景親が築いた基盤の上に成り立っていました。

嫡男・明石全登(掃部)の家督相続と宇喜多家における役割

景親の嫡男は、明石全登(てるずみ、通称:掃部 かもん、諱は守重など諸説あり)です 3 。全登は、父である景親の跡を継ぎ、宇喜多家の重臣となりました 3 。景親が宇喜多家中において築き上げた四万石の知行と重臣としての地位は、全登に順当に引き継がれたと考えられます。

全登は、主君・宇喜多秀家の信頼を得て、慶長4年(1599年)の宇喜多騒動後には家宰として宇喜多家中を取り仕切る立場となり 4 、父・景親の知行に加え、豊臣秀吉からも直臣として知行を得て、合わせて十万石取りの大名格にまでなりました 4 。この背景には、父・景親の代からの宇喜多家への長年の貢献と、それによって培われた宇喜多家中における明石家の信頼があったと推測されます。親が築いた基盤が子の活躍に繋がるのは、世襲が基本であった武家社会においては自然な流れであり、景親の宇喜多家への忠誠と実績が、全登への大きな期待とさらなる昇進、そして加増を可能にした要因の一つと考えられます。

全登はその後、関ヶ原の戦いにおいて宇喜多軍の先鋒として奮戦し、大坂の陣では豊臣方の有力武将としてその名を馳せることになります。また、熱心なキリシタン武将としても知られ、その信仰は彼の行動理念に大きな影響を与えました 4 。景親の家系は、全登によって戦国末期から江戸初期の激動の時代において、歴史の表舞台で重要な役割を果たすことになったのです。

その他の子女に関する記録

史料によれば、景親には全登以外にも複数の子女がいたことが確認されています。娘の一人は伊賀家久(いが いえひさ)に嫁ぎ、もう一人の娘は楢村玄正(ならむら げんせい)に嫁いだとされています 2 。これらの婚姻関係は、当時の武家の常として、明石氏の政治的・社会的なネットワークを拡大し、他家との連携を強化することで、家の安泰と勢力維持を図るための一環であったと考えられます。これらの縁組が具体的にどのような影響をもたらしたかについては詳らかではありませんが、戦国武家の婚姻戦略の具体例として注目されます。

また、景親の兄弟として景行(かげゆき)や右近(うこん)といった名も見られますが、彼らの詳細な事績については現在のところ不明です 2 。

景親から全登への家督相続は、単に地位や財産が継承されたというだけでなく、明石家が戦国末期の動乱を乗り越え、宇喜多家の中心的な役割を担う存在へと飛躍する上で、父・景親が築いた基盤が決定的に重要であったことを示しています。

5. 明石景親(行雄)に関する考察

明石景親(行雄)の生涯を振り返ると、いくつかの側面からその人物像と歴史的意義を考察することができます。

戦国武将としての明石景親の評価

景親は、備前国における浦上氏の衰退と宇喜多氏の台頭という激動の時代において、的確な状況判断を下し、主君を乗り換えることで自家の存続と発展を図った、現実的な判断力に長けた武将であったと評価できます。単に時流に乗ったというだけでなく、宇喜多直家という新興勢力の実力を見抜き、その将来性に賭けた先見性も持ち合わせていたのかもしれません。

宇喜多家中においては、宇喜多直家の義理の兄弟という姻戚関係に加え、自身の軍事的な功績や政治的手腕によって四万石という高い知行を得るに至りました。これは、彼が宇喜多政権の確立と安定に大きく貢献した重要な家臣であったことを物語っています。景親の評価は、主に「宇喜多氏への貢献」と「息子・全登への繋ぎ」という点に集約されがちですが、これは史料が息子の全登に関するものに偏在していることに起因する可能性があります。しかし、四万石という具体的な知行高は、彼が単なる「繋ぎ役」以上の、宇喜多氏の勢力拡大期において軍事的・政治的に無視できない貢献をした結果であると強く示唆しています。彼の行動は、戦国時代の地方武将が、いかにして主家の盛衰や周辺勢力との複雑な関係性の中で、自家の生き残りと繁栄を目指して巧みに立ち回ったかを示す好個の一例と言えるでしょう。

史料的限界と今後の研究課題

本報告書で繰り返し述べてきた通り、明石景親個人に関する詳細な一次史料は乏しく、その具体的な活動内容や詳細な人物像については不明な点が多いのが現状です。彼の事績の多くは、息子の全登の記録を通じて間接的に触れられるか、後世の編纂史料に断片的に記されているに過ぎません。

今後の研究においては、宇喜多氏関連の古文書や、備前地域の地方史料(例えば寺社に残る記録や在地領主の家譜など)を丹念に再調査することで、景親に関する新たな情報が発見される可能性が期待されます。特に、彼が城主であった備前国保木城 5 や、息子・全登の時代に明石氏の拠点の一つとなった大俣城(おおまたじょう) 4 に関する近年の発掘調査報告書や考古学的研究の成果も、当時の明石氏の勢力範囲、城館の構造、生活様式などを具体的に理解する上で重要な手がかりとなるでしょう。これらの城郭調査は、文献史料の不足を補い、景親の地域における実像に迫る上で有効なアプローチとなり得ます。

また、国立国会図書館デジタルコレクションなどで公開されている「備前軍記」 13 や「常山紀談」 15 といった後世の編纂物についても、その記述の信憑性を慎重に吟味しつつも、景親に関する逸話や情報が間接的にでも含まれていないか、改めて検討する価値があるかもしれません。ただし、現時点の提供資料からは、これらの編纂物に景親に関する直接的かつ詳細な記述は確認できませんでした。

景親のような、記録には残りにくいものの、地域社会や主家にとって重要な役割を果たした中堅武将の研究は、戦国時代の社会構造や権力関係の多様性をより深く、かつ立体的に理解するために不可欠です。史料の乏しさを認識しつつも、考古学的成果や周辺史料からの間接的なアプローチを組み合わせることで、彼の生涯や明石氏の実像について、新たな側面が明らかになる可能性は残されています。

6. おわりに

明石景親(行雄)に関する調査結果の要約と総括

本報告書では、戦国時代から安土桃山時代にかけて活動した武将、明石景親(行雄)について、現存する限られた史料に基づき、その出自、経歴、宇喜多家中での役割、そして彼の子女と後継者について調査し、考察を加えてまいりました。

明石景親は、備前国における勢力争いが激化した動乱期において、旧主浦上氏から新興の宇喜多氏へと帰属を変えるという大きな決断を下し、宇喜多直家・秀家父子に忠実に仕えました。その結果、宇喜多家中において四万石という高い知行を得るに至り、重臣の一人として宇喜多政権の確立と安定に貢献したと考えられます。また、宇喜多直家の異母妹モニカを妻に迎え、宇喜多氏と強固な姻戚関係を築いたことは、明石家の地位を安定させる上で大きな意味を持ちました。

景親が築いたこの基盤は、嫡男である明石全登に引き継がれました。全登は父の遺した地位と人脈を背景に宇喜多家の家宰にまで昇り、関ヶ原の戦いや大坂の陣においてその名を歴史に刻むことになります。景親の生涯は、史料的制約から不明な点も多く残されてはいますが、戦国武将として時勢を読み、家名を保ち、次代へと繋いだ一つの生き方を示すものとして評価できます。そして何よりも、その息子である明石全登の目覚ましい活躍の背景を理解する上で、父・景親の存在は極めて重要であると言えるでしょう。

今後のさらなる史料の発見と、多角的なアプローチによる研究の深化を通じて、明石景親(行雄)という武将の実像がより鮮明になることが期待されます。

引用文献

- 明石景親 あかし・かげちか - 大河ドラマ+時代劇 登場人物配役事典 - FC2 https://haiyaku.web.fc2.com/akashi.html

- 明石行雄 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%98%8E%E7%9F%B3%E8%A1%8C%E9%9B%84

- 熱烈なキリシタン信者の武将・明石全登 大坂の陣で豊臣方に味方 ... https://dot.asahi.com/articles/-/207409?page=1

- 明石全登 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%98%8E%E7%9F%B3%E5%85%A8%E7%99%BB

- 保木城 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BF%9D%E6%9C%A8%E5%9F%8E

- 保木城(岡山県岡山市)の詳細情報・口コミ - ニッポン城めぐり https://cmeg.jp/w/castles/6763

- samuraishobo.com https://samuraishobo.com/samurai_10031/#:~:text=%E5%85%A8%E7%99%BB%E3%81%AF%E6%98%8E%E7%9F%B3%E6%99%AF%E8%A6%AA,%E5%90%8D%E3%81%AF%E3%82%B8%E3%83%A7%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%82%B8%E3%83%A5%E3%82%B9%E3%83%88%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82

- 大坂の陣で包囲網を突破したキリシタン武将【明石全登】とは ... https://www.rekishijin.com/41900

- 岡山県中世城館跡総合調査報告書 https://digioka.libnet.pref.okayama.jp/cont/01/G0000002kyoudo/000/032/000032868.pdf

- 保木城跡 - 全国遺跡報告総覧 - 奈良文化財研究所 https://sitereports.nabunken.go.jp/cultural-property/512078

- 岡山県中世城館跡総合調査報告書 https://www.pref.okayama.jp/site/kodai/670342.html

- 発掘調査報告書 - 岡山県ホームページ https://www.pref.okayama.jp/site/kodai/629189.html

- 展覧会2010 - 観仏三昧 http://www.kanbutuzanmai.com/kakotenrankai2010.html

- … 四 - 津山郷土博物館 http://www.tsu-haku.jp/asset/00032/shishi/shishi2.pdf

- 常山紀談23 | NDLサーチ | 国立国会図書館 https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R000000058-I3198

- 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/