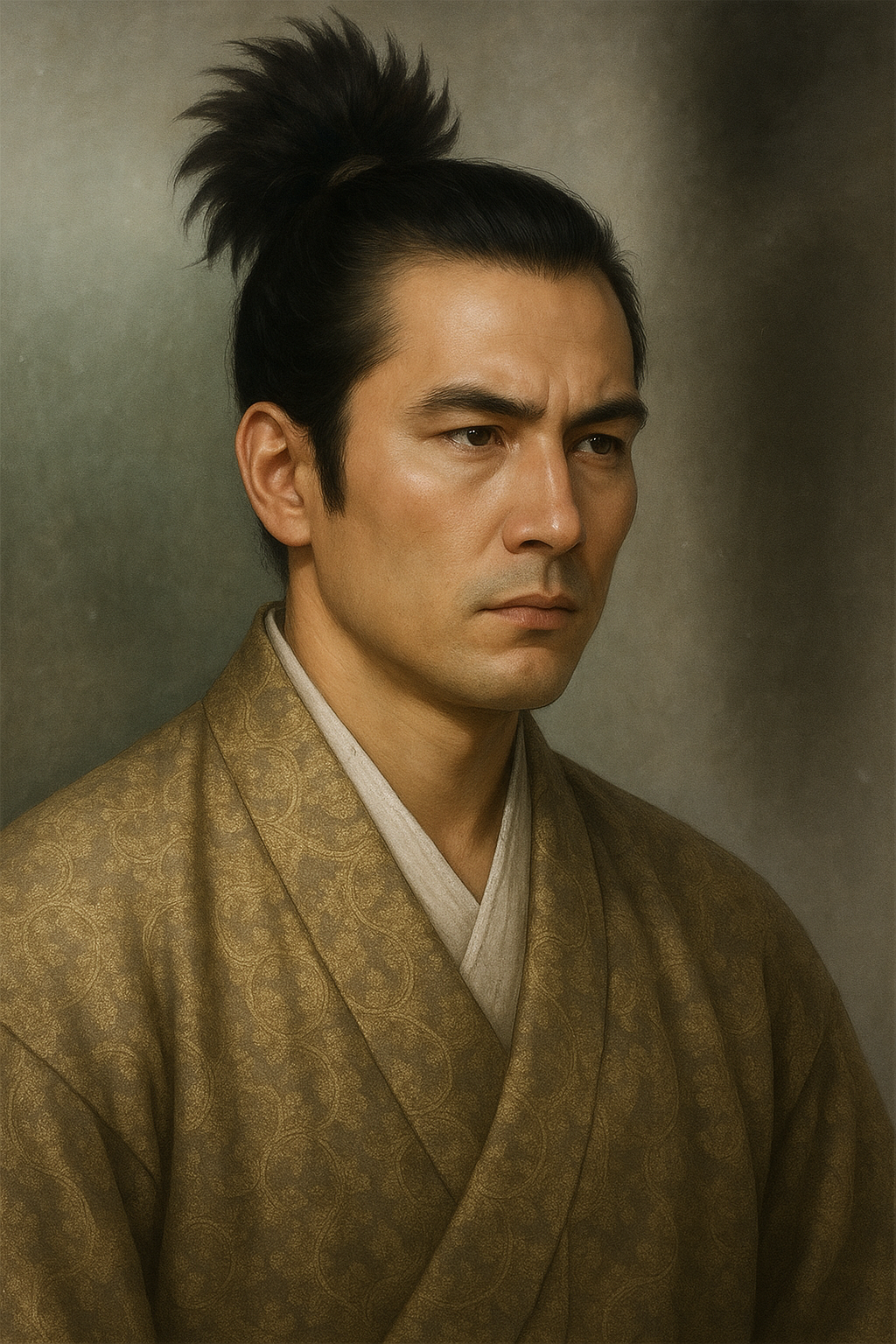

有馬直純

有馬直純はキリシタン大名有馬晴信の子。父失脚後、家康養女と結婚し家督継承。キリスト教を棄教し弾圧を主導。島原の乱鎮圧にも貢献。

有馬直純の生涯と時代:信仰と権力の狭間で

序章:有馬直純、その時代と出自

有馬直純が生きた時代は、日本史における大きな転換期であった。戦国乱世の終焉から豊臣政権による天下統一、そして関ヶ原の戦いを経て徳川幕府が確立し、世が泰平へと向かう過渡期にあたる。この時代はまた、西欧との接触によりキリスト教が伝来し、一部の大名や民衆の間に深く浸透した一方で、幕府による禁教政策が強化され、信仰を巡る深刻な対立と悲劇が生まれた時期でもあった。有馬直純の生涯は、まさにこの激動の時代背景と、彼自身の出自によって大きく方向づけられることとなる。

有馬氏は、その出自について藤原純友の後裔を称する説や平氏の一族とする説など諸説あるが、肥前国高来郡有馬荘の地頭職を得て有馬姓を名乗るようになったとされる 1 。戦国時代には九州の有力な国人領主として成長し、直純の父・有馬晴信の代にはキリシタン大名としてその名を馳せた。晴信は、領内におけるキリスト教の保護育成に努め、南蛮貿易を通じて経済的にも文化的にも独自の地位を築いていた 1 。

このような背景のもと、有馬直純は天正14年(1586年)、父・晴信と母・大上(山田純規の娘)の子として、肥前国日野江城(現在の長崎県南島原市)に誕生した 1 。幼名は大吉と伝えられている 1 。キリシタン大名の子という出自は、直純のその後の人生に避けがたい影響を及ぼすことになる。父・晴信の信仰と、それが引き起こす政治的波紋は、若き直純の運命を大きく左右し、彼が下す幾多の決断の根底に深く関わっていくのである。

第一章:徳川家康への臣従とキリシタン大名の子として

若き日の直純とキリスト教への入信

有馬直純は、キリシタン大名であった父・晴信の影響を受け、幼少期あるいは青年期に洗礼を受け、キリスト教に入信した。その洗礼名はミゲルとされている 1 。当時の有馬領は、領主である晴信の庇護のもと、キリスト教が隆盛を極めていた。日野江城下には宣教師の養成機関であるセミナリヨが設置されるなど、日本におけるキリスト教布教の拠点の一つとなっていた 7 。このような環境で育った直純にとって、キリスト教信仰は自然な選択であったと言えよう。

徳川家康への出仕と関ヶ原の戦いにおける動向

慶長5年(1600年)、直純は15歳という若さで親元を離れ、駿府城において徳川家康に側近として仕えることとなる 4 。この早期からの家康への臣従と近侍は、直純個人のみならず、有馬家の将来にとって極めて重要な意味を持つことになった。家康との直接的な関係は、後に父・晴信が関与する岡本大八事件の際に、有馬家が取り潰しの危機を回避する上で大きな役割を果たすことになる。大名の子弟が人質や近習として江戸や駿府に赴くことは、徳川幕府が大名統制を強化する一般的な手段であったが、直純にとっては、父の旧来の勢力基盤とは異なる、新たな政治的活路を切り開く契機ともなったのである。

同年、天下分け目の戦いである関ヶ原の戦いが勃発する。この時、父・有馬晴信は眼病を理由に直接の出陣を避け、嫡男である直純がその代理として東軍に参加した 1 。直純は加藤清正の指揮下に入り、西軍の小西行長が籠る宇土城の攻撃に加わった 1 。この宇土城攻めにおける有馬勢の働きは、戦後の有馬家の処遇に影響を与えることになる。東軍の勝利に貢献したことにより、有馬家の所領は安堵された 9 。父・晴信が、キリシタンであり西軍の主要人物である小西行長と関係が深かったにも関わらず、直純を東軍に参加させた背景には、万が一の場合のリスク分散や、徳川方への忠誠を明確に示すという戦略的判断があったと考えられる。関ヶ原の戦いは、多くの大名にとって家の存亡を賭けた選択の連続であり、有馬氏のこの行動もまた、時代の大きな転換点における生き残り戦略の一環であったと言えるだろう。

第二章:激動の有馬家と家督相続

岡本大八事件の勃発と父・晴信の最期

関ヶ原の戦いを経て徳川の世が盤石になりつつあった慶長17年(1612年)、有馬家を揺るがす大事件が勃発する。いわゆる岡本大八事件である。これは、有馬晴信が旧領回復を画策し、その運動資金として徳川家康の側近であった本多正純の家臣・岡本大八に多額の賄賂を贈ったとされる事件である 1 。しかし、旧領回復の沙汰がないことを不審に思った晴信が本多正純に問い合わせたことから事態が露見し、岡本大八は偽の朱印状を作成していたことが発覚、さらに晴信が長崎奉行・長谷川藤広の暗殺を計画していたという嫌疑までかけられた 3 。

この結果、岡本大八は火刑に処され、有馬晴信も甲斐国へ配流の後、死罪を命じられた 11 。キリシタンであった晴信は、教義により自害を禁じられていたため、家臣に首を打たせて最期を遂げたと伝えられている 3 。日本側の記録では「自害」とされているものもあり 3 、その最期における信仰上の葛藤がうかがえる。この岡本大八事件は、単なる収賄事件という枠を超え、幕府がキリシタン大名の影響力を削ぎ、統制を強化していく上での口実として利用された側面も否定できない。晴信と大八が共にキリシタンであったという事実は、問題をより深刻化させ、幕府の禁教政策を加速させる一因となったのである 3 。

直純の家督相続と徳川政権との関係構築

父・晴信の非業の死にもかかわらず、嫡男であった有馬直純は、この危機を乗り越え家督を相続することができた。その背景には、直純自身が父・晴信とは疎遠であったこと、そして何よりも徳川家康の側近として早くから仕えていたという事実が大きく作用した 1 。幕府は直純の連座を免じ、父の旧領である肥前日野江4万石の相続を認めたのである。

さらに、直純の政治的立場を決定的に強化したのが、徳川家との姻戚関係であった。岡本大八事件に先立つ慶長15年(1610年)、直純はキリシタンであった妻・マルタ(小西行長の姪、小西如清の娘)と離縁している 1 。そして同年、徳川家康の養女であり、曾孫にあたる国姫(栄寿院。実父は桑名藩主・本多忠政、母は家康の長男・松平信康の次女)を正室として迎えた 1 。この国姫との婚姻は、有馬家が徳川幕府の有力な縁戚大名となることを意味し、家の存続と安泰を保障する上で極めて重要な意味を持った。マルタとの離縁と国姫との再婚は、単なる個人的な問題ではなく、キリシタン勢力との関係を清算し、徳川体制への完全な帰属を内外に示すという、高度に政治的な行為であったと言える。江戸初期の大名にとって、幕府との姻戚関係は家格の維持・向上、そして政治的影響力の確保に不可欠な要素であり、直純のこの選択は、当時の有力大名が取りうる現実的な生き残り戦略を如実に反映している。

第三章:信仰と統治のはざまで

キリスト教棄教の決断とその背景

有馬直純の人生において、キリスト教との関わりは避けて通れない重要なテーマである。キリシタン大名の子として育ち、自身もミゲルという洗礼名を持つ信者であった直純は、父・晴信の失脚と徳川家康の養女・国姫との婚姻を大きな転機として、その信仰を捨てる決断を下す 1 。慶長17年(1612年)の岡本大八事件後、江戸幕府は全国的な禁教令を発布し、キリシタンに対する取り締まりを本格化させていた 16 。このような政治的状況下において、直純が父の事件によって有馬家にかかった嫌疑を晴らし、幕府への絶対的な忠誠を示すためには、棄教は避けられない道であったと言える 3 。

直純の棄教は、個人的な信仰よりも藩の存続と幕府との良好な関係を優先した結果であり、当時の多くのキリシタン大名が直面した苦渋の選択であった。棄教は単なる宣言に留まらず、その後の領内におけるキリシタン弾圧という具体的な行動を通じて、幕府に対してその意思を明確に示す必要があった。史料の中には、直純がキリシタン弾圧を行った後、「良心の呵責に耐えかねたのか転封を願い出て」日向延岡へ移ったという記述もあり 16 、この棄教とそれに続く弾圧が、直純にとって大きな精神的負担となっていた可能性が示唆される。政治的必要性と個人的な良心との間で、彼は深い葛藤を抱えていたのかもしれない。

日野江藩におけるキリシタン弾圧の実態

棄教を決断した有馬直純は、父・晴信の旧領である肥前日野江藩において、かつての信仰仲間であったキリシタンに対し厳しい弾圧政策を展開する。領内の宣教師を追放し、教会堂の破壊を命じるなど、その姿勢は苛烈を極めた 13 。慶長18年(1613年)10月7日には、棄教を拒んだ3人の重臣とその家族8名を、日野江城下を流れる有馬川の河畔で火刑に処した。この殉教の場面は、2万人以上の信徒が見守ったと伝えられている 16 。さらに、父・晴信と継室ジュスタの間に生まれた異母弟で、フランシスコとマティアスという洗礼名を持つとされる二人(史料によっては富蘭、於松とも記される)を殺害したという記録も残っている 3 。これは、幕府への忠誠をより一層明確に示すための、悲痛な決断であった可能性が高い。

しかしながら、有馬領内にはキリスト教信仰が深く根付いており、コンフラリアと呼ばれる信徒組織の抵抗もあって、領民全ての棄教を強制することは容易ではなかった 13 。弾圧を強化すればするほど、幕府からのさらなる圧力への恐れと、領内の混乱というジレンマを抱えることになった。日野江藩のようなキリスト教が深く浸透した地域における弾圧は、他の地域以上に多くの悲劇を生み、これが後の島原の乱へと繋がる遠因の一つとなったとも指摘されている 3 。

日向延岡への転封と延岡藩の成立

慶長19年(1614年)、有馬直純は日向国縣(あがた、後の延岡)へ5万3千石で加増転封となった 1 。この転封の理由については、日野江藩におけるキリシタン弾圧が不十分であると幕府に見なされたためとも、あるいは直純自身が前述の「良心の呵責」から願い出たためとも言われている 16 。これにより、晴信を祖とする肥前有馬氏は、日向延岡藩の初代藩主家となった。

この転封の際、多くの家臣が旧領である島原半島に残った。彼らは新たな領主である松倉氏の苛政とキリシタン弾圧に苦しみ、後に島原の乱が勃発した際には、その指導者層の一翼を担うこととなる 1 。

延岡藩初代藩主となった直純は、新領地においてもキリシタン弾圧政策を継続し、領民の改宗を厳しく強制した 6 。藩政における具体的な民政や産業振興に関する直純自身の記録は、提供された資料からは乏しい。子の康純が延岡城の修築や城下町の整備を行い、今日の延岡市の原型を築いたとされるが 20 、直純の治世下での具体的な実績は明らかではない。弟の有馬純政に3千石を分与し旗本とした記録は残っている 20 。

直純の延岡藩における統治は、依然としてキリシタン問題が大きな影を落としていたと考えられる。幕府の意向を強く受けたキリシタン弾圧が最優先課題であり、その他の領国経営に注力する余裕がなかったか、あるいは記録が散逸した可能性も否定できない。もし「良心の呵責」から転封を望んだという説が事実であれば、延岡への移封は彼にとって一種の逃避であり、積極的な領国経営よりも、まずはキリシタン問題から距離を置くことを優先したのかもしれない。大名の転封は、幕府による統制強化の一環であると同時に、当該大名にとっては新たな環境で領国経営を行う機会でもあったが、直純の場合、旧領のキリシタン問題を引きずる形となり、必ずしも心機一転とは言えなかった可能性がうかがえる。

第四章:戦乱への関与

文禄・慶長の役

豊臣秀吉による朝鮮出兵、すなわち文禄・慶長の役(1592年~1598年)において、有馬家は父・有馬晴信が小西行長らと共に第一軍として朝鮮へ渡海し、2000の兵を率いて戦った記録が残っている 3 。しかし、有馬直純自身はこの戦役には直接的な関与はなかったと考えられる。直純は天正14年(1586年)の生まれであり、文禄の役が開始された文禄元年(1592年)にはわずか6歳、慶長の役(1597年~)においても11歳前後であった 1 。この年齢では、戦闘に参加したり、軍勢を指揮したりすることは不可能であり、史料においても直純の具体的な活動に関する記述は見られない。したがって、文禄・慶長の役における有馬家の活動は、全面的に父・晴信によるものであったと理解すべきである。

大坂の陣への参陣とその役割

慶長19年(1614年)に勃発した大坂冬の陣、及び翌年の大坂夏の陣において、有馬直純は日向延岡藩主として徳川方で参陣した記録がある 24 。徳川家康の養女を正室に迎えている直純にとって、この参陣は幕府への忠誠を示す上で極めて重要なものであった。

しかしながら、大坂の陣における直純の具体的な陣立てや戦功に関する詳細な記録は、現存する史料からは乏しい。多くの大名が参陣したこの大規模な戦役において、個々の中小大名の活躍が全て詳細に記録されるわけではなく、直純の武功が特筆すべきものではなかったか、あるいは関連史料が散逸した可能性が考えられる。島原の乱の際に宮本武蔵が有馬直純に宛てた書簡の文脈で、武蔵が水野勝成の軍立てをよく知っていると述べた際、それが大坂の陣での経験に基づくと示唆する記述もあるが 25 、これは武蔵の動向に関するものであり、直純自身の具体的な役割を示すものではない。いずれにせよ、徳川方の大名として参陣した事実は、幕府内における有馬家の立場を強化する上で意義があったと言えよう。

島原の乱における立場と戦闘、宮本武蔵との逸話

有馬直純の武人としての活動で最も特筆すべきは、寛永14年(1637年)から翌年にかけて起こった島原の乱への関与であろう。この大規模な一揆は、奇しくも直純のかつての領地であった肥前島原半島と天草地方で発生した。直純は幕府軍の一翼を担い、鎮圧のために出陣することになる 1 。

この参陣は、直純にとって極めて複雑な立場での戦闘を意味した。一揆勢の中心となったのは、松倉氏の苛政に苦しむ農民に加え、かつて直純自身が弾圧したキリシタンや、日向延岡への転封の際に島原に残った旧家臣たちであったからである 1 。彼らと干戈を交えることは、直純にとって大きな精神的葛藤を伴ったであろうことは想像に難くない。しかし、幕府方の大名として、直純は旧領主としての知識や人脈を活かし、原城に籠城する一揆勢に対し投降を促すなど、情報収集や切り崩し工作にもあたったと記録されている 26 。

この島原の乱において、剣豪・宮本武蔵との間に逸話が残されている。当時、豊前国中津藩主・小笠原長次の軍監として参陣していた宮本武蔵が、有馬直純に宛てて書簡を送っているのである 6 。この書簡は、寛永15年(1638年)2月27日、原城への総攻撃が行われた当日に戦場で書かれたものと推定されており 27 、その中には武蔵自身が敵の投石によって負傷し、「脛も立てないでいる」という生々しい記述が見られる 28 。この書簡の存在は、島原の乱という歴史的事件に、具体的な人間ドラマの側面を付与している。

有馬直純は、この島原の乱における功績が幕府に評価されたとされている 1 。旧領主として、かつての領民や家臣と敵対するという悲劇的な状況下にあっても、幕府への忠誠を貫き通した彼の行動は、封建社会における武士の宿命と、歴史の皮肉を象徴していると言えるだろう。

第五章:晩年と有馬家のその後

直純の最期と墓所を巡る伝承

有馬直純は、島原の乱終結から数年後の寛永18年(1641年)4月25日、参勤交代の道中、大坂屋敷においてその生涯を閉じた 1 。享年56であった 1 。一説には、明石沖の船中にて死去したとも伝えられている 5 。その官位は従五位下・左衛門佐であった 1 。

直純の墓所については、複数の地にその伝承が残されている。まず、彼が藩主を務めた日向延岡には、元和2年(1616年)に直純自身が菩提寺として建立した台雲寺が存在する 29 。延岡市内の本東寺には、正室であった国姫(日向御前)や嫡男・康純夫妻の墓と共に、有馬家ゆかりの墓碑が残されているが 11 、直純自身の墓が延岡の台雲寺にあるかについては明確な記録が確認されていない。しかし、菩提寺であることから、その関連は深いと言える。

より明確に直純の墓所とされるのは、後に有馬家が転封された越前国丸岡(現在の福井県坂井市)である。ここには、有馬家ゆかりの寺院である白道寺と高岳寺に、直純の墓碑が祀られている。

- 白道寺 : 慶長18年(1613年)、直純がまだ島原藩主であった時代に建立され、有馬家の丸岡移封に伴って同地へ移転した浄土宗の寺院である。境内には、直純と正室・国姫の墓碑が並んで安置されている 4 。

- 高岳寺 : 直純の子である有馬康純が日向延岡に創建した天台宗の寺院で、こちらも有馬家の移封に伴い丸岡へ移された。境内奥には坂井市指定史跡となっている有馬家歴代墓所があり、その中央部分に、延岡から移されたとされる直純と康純の墓が並んで祀られている 32 。

これらの墓所の存在は、有馬家がその後の歴史の中で、藩祖である直純をどのように記憶し、祀り続けてきたかを示すものである。特に丸岡の高岳寺の墓が「延岡から移された」という伝承は 36 、子孫が祖先への敬意を払い、移封先においてもその祭祀を継続したことを物語っている。菩提寺や墓所の建立・移転は、大名家がその歴史とアイデンティティを保持し、後世に伝えようとした様を示す重要な手がかりとなる。

子孫による有馬家の継承と変遷(丸岡藩に至るまで)

有馬直純の死後、家督は長男の有馬康純が継承し、日向延岡藩の第2代藩主となった 4 。康純は、父の代には十分に進まなかった延岡城の修築や城下町の整備に尽力し、今日の延岡市の原型を築いたと評価されている 20 。

しかし、有馬家の延岡における治世は長くは続かなかった。康純の子である第3代藩主・永純(後に清純と改名)の時代の元禄3年(1690年)、領内において山陰・坪谷村一揆と呼ばれる大規模な農民一揆が発生した 20 。この一揆の責任を問われる形で、有馬家は元禄4年(1691年)、3千石を減封された上で、越後国糸魚川藩5万石へと転封を命じられた 2 。

さらにその4年後の元禄8年(1695年)には、越前国丸岡藩5万石へと再び転封となった 2 。以後、有馬家は廃藩置県に至るまで、この丸岡の地を治めることとなる。丸岡藩に移って後、第2代藩主・有馬一準の代には、それまでの外様大名から譜代大名へと家格が昇格している 43 。これは、有馬家が幕府との関係を巧みに維持・改善し、その地位を向上させた結果と言えるだろう。糸魚川への転封は一揆による減封という不名誉なものであったが、丸岡移封後の譜代大名への昇格は、有馬家が困難を乗り越え、家の再興を果たしたことを示している。

丸岡藩主となった有馬家からは、幕政に参与する人物も輩出された。第5代藩主・有馬誉純は若年寄を、そして幕末の第8代藩主(最後の藩主)・有馬道純は老中という要職を務めている 43 。江戸時代を通じて大名家が存続するためには、安定した領国経営能力のみならず、幕府内での政治的地位の確保や、時代の変化に対応する柔軟性が不可欠であった。有馬家の歩みは、その一例を如実に示していると言えるだろう。

終章:有馬直純の歴史的評価

近世初期の大名としての事績と限界

有馬直純は、父・有馬晴信が岡本大八事件によって非業の死を遂げるという有馬家存亡の危機的状況下で家督を継ぎ、巧みな政治力と徳川家との姻戚関係を背景に家を再興し、最終的には日向延岡5万3千石の大名としての地位を確立した。この点においては、近世初期の動乱期を生き抜いた大名として一定の評価が与えられるべきであろう。

しかし、その過程において彼が下した決断、特にキリスト教の棄教とそれに続く領内キリシタンへの厳しい弾圧は、人道的観点や信教の自由という現代的価値観から見れば、極めて厳しい評価を受けざるを得ない。多くの殉教者を出した事実は、彼の統治における暗い側面として記憶されている 1 。また、日向延岡藩初代藩主としての具体的な善政や領国経営における積極的な民政・産業振興策に関する記録が乏しい点も、藩主としての総合的な評価を限定的なものにしている可能性がある。彼の関心が、幕府の意向を汲んだキリシタン対策に集中し、他の藩政については次代に委ねられた部分が大きかったのかもしれない。

キリシタン史における直純の位置づけ

有馬直純は、日本のキリシタン史において、極めて複雑かつ矛盾をはらんだ存在として位置づけられる。キリシタン大名の子として生まれ、自身もミゲルという洗礼名を持つ信者でありながら 1 、幕府の禁教政策が強化される中で信仰を捨て、かつての同胞たちを弾圧する側に回った。彼のこの転身と行動は、禁教初期におけるキリシタン共同体の崩壊や、多くの信者が辿った過酷な運命に大きな影響を与えたと言わざるを得ない。

特に、旧領であった島原で勃発した島原の乱において、幕府軍の一員としてかつての領民や家臣たちと戦ったという事実は、彼の生涯における悲劇性を象徴している 1 。それは、個人の信仰や心情と、武家社会における主君への忠誠や家の存続という命題との間で引き裂かれた、近世初期のキリシタン大名が直面した過酷な現実を浮き彫りにしている。

総合的考察

有馬直純の生涯を総覧する時、彼は戦国末期から江戸初期という日本史の大きな転換期において、家の存続という武家にとっての至上命題と、個人の信仰や良心との間で激しく葛藤し、最終的には権力構造に順応する道を選択した人物として理解される。彼の人生は、徳川幕府による支配体制が確立していく過程で、大名やキリシタンといった人々が、いかにしてその激流に対応し、あるいは翻弄されていったかを示す、一つの貴重な事例と言えよう。

父・晴信の処刑という絶体絶命の危機から有馬家を再興し、徳川家との強固な結びつきを背景に藩の存続を成し遂げた手腕は評価されるべきである。しかし、そのために彼が支払った代償、すなわち棄教とキリシタン弾圧という行為は、彼の評価に常に暗い影を落とす。有馬直純は、単に「裏切り者」や「冷酷な弾圧者」と断じるだけでは捉えきれない、時代の制約の中で下された苦渋の決断の連続を生きた人物であった。彼の生涯は、近世初期の日本の社会構造と権力関係、そしてその中で生きる人間の複雑な心理を映し出す鏡として、後世に多くの問いを投げかけている。

有馬直純 略年譜

|

和暦 |

西暦 |

年齢 |

主な出来事 |

関連史料ID |

|

天正14年 |

1586年 |

0歳 |

肥前国日野江城にて有馬晴信の嫡男として誕生。幼名は大吉。 |

1 |

|

|

|

|

幼少期に洗礼を受け、キリシタンとなる。洗礼名はミゲル。 |

1 |

|

慶長5年 |

1600年 |

15歳 |

親元を離れ、駿府城で徳川家康に側近として仕える。 |

4 |

|

|

|

|

関ヶ原の戦いにおいて、父・晴信の代理として東軍に属し、加藤清正に従い小西行長の宇土城を攻撃。 |

1 |

|

慶長15年 |

1610年 |

25歳 |

妻マルタ(小西行長の姪)と離縁。徳川家康の養女・国姫(本多忠政の娘)を正室に迎える。 |

1 |

|

慶長17年 |

1612年 |

27歳 |

岡本大八事件により父・晴信が失脚、後に死罪。直純は家督を相続し、肥前日野江藩4万石の藩主となる。これを機にキリスト教を棄教したとされる。 |

1 |

|

慶長18年 |

1613年 |

28歳 |

日野江藩においてキリシタン弾圧を開始。有馬川河畔で重臣ら8名を火刑に処す。異母弟らを殺害したとの記録もある。 |

3 |

|

慶長19年 |

1614年 |

29歳 |

日向国縣(延岡)5万3千石へ加増転封。延岡藩初代藩主となる。大坂冬の陣に参陣。 |

1 |

|

元和2年 |

1616年 |

31歳 |

延岡に菩提寺として台雲寺を建立。 |

29 |

|

寛永14年 |

1637年 |

52歳 |

島原の乱が勃発。幕府軍の一員として鎮圧に出陣。 |

1 |

|

寛永15年 |

1638年 |

53歳 |

島原の乱鎮圧。宮本武蔵から書簡を受け取る。 |

6 |

|

寛永18年4月25日 |

1641年 |

56歳 |

参勤交代の途中、大坂屋敷にて死去(一説に明石沖の船中)。 |

1 |

有馬直純 家系図(主要人物抜粋)

Mermaidによる関係図

注記:

- 上記家系図は主要な人物のみを抜粋して記載しています。直純には他にも兄弟姉妹がいたとされています 4 。

- 国姫は徳川家康の養女であり、実父は本多忠政、母は家康の長男・松平信康の次女であるため、家康の曾孫にあたります 4 。

引用文献

- 有馬直純(ありま・なおずみ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E6%9C%89%E9%A6%AC%E7%9B%B4%E7%B4%94-14459

- 有馬家(肥前有馬氏)のガイド - 攻城団 https://kojodan.jp/family/14/

- 有馬晴信 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%89%E9%A6%AC%E6%99%B4%E4%BF%A1

- 有馬直純 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%89%E9%A6%AC%E7%9B%B4%E7%B4%94

- F411 有馬直純 - 系図コネクション https://his-trip.info/keizu/F411.html

- 有馬直純とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E6%9C%89%E9%A6%AC%E7%9B%B4%E7%B4%94

- 日野江城 - 戦国有馬氏の居城 http://ss-yawa.sakura.ne.jp/menew/zenkoku/shiseki/kyushu/hinoe.j/hinoe.j.html

- 関ヶ原の戦いの戦後処理 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%96%A2%E3%83%B6%E5%8E%9F%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84%E3%81%AE%E6%88%A6%E5%BE%8C%E5%87%A6%E7%90%86

- 有馬氏(ありまうじ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E6%9C%89%E9%A6%AC%E6%B0%8F-28079

- 島原藩 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B3%B6%E5%8E%9F%E8%97%A9

- 肥前有馬氏の足跡を追って③【内藤記念博物館】(2024/4/29訪問) - note https://note.com/tai_yuka/n/n473d3846a41b

- 岡本大八事件と有馬晴信 | 株式会社カルチャー・プロ https://www.culture-pro.co.jp/2022/06/17/%E5%B2%A1%E6%9C%AC%E5%A4%A7%E5%85%AB%E4%BA%8B%E4%BB%B6%E3%81%A8%E6%9C%89%E9%A6%AC%E6%99%B4%E4%BF%A1/

- 「いま甦る、キリシタン史の光と影。」 第6話有馬氏の失脚、 キリシタン弾圧 https://christian-nagasaki.jp/stories/6.html

- 【戦国時代の境界大名】有馬氏――内憂外患を周辺大勢力の力で乗り切る - 攻城団 https://kojodan.jp/blog/entry/2021/01/18/180000

- 有馬家を救った徳川の姫~国姫(栄寿院)について (その1)|ひとみ - note https://note.com/tai_yuka/n/n025bf2c3edd7

- 有馬家を救った徳川の姫~国姫(栄寿院)について (その2)|ひとみ/肥前歴史研究家 - note https://note.com/tai_yuka/n/n0e765d772588

- 1612~13年の殉教 - 浜松のジョアンの家です http://gioan-awk.com/martyrs-7~1612-13.htm

- 有馬川殉教地 | 見る・学ぶ - 南島原ひまわり観光協会 https://himawari-kankou.jp/learn/000530.php

- 有馬川の殉教地 - Laudate | キリシタンゆかりの地をたずねて https://www.pauline.or.jp/kirishitanland/20090515_arimagawa.php

- 延岡藩 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BB%B6%E5%B2%A1%E8%97%A9

- 島原の乱に関する史料から https://hokusho.repo.nii.ac.jp/record/2000051/files/10_085-090.pdf

- 延岡藩(のべおかはん)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%BB%B6%E5%B2%A1%E8%97%A9-112400

- 文禄・慶長 : 日本軍の合戦・進軍 - 肥前名護屋城 http://hizen-nagoya.jp/bunroku_keicho/kassen.html

- 延岡の歴史 https://nobekan.jp/%E5%BB%B6%E5%B2%A1%E3%81%AE%E6%AD%B4%E5%8F%B2/

- 【寄稿17】宮本武蔵と水野勝成 『宮本武蔵の大坂夏の陣』1/2 »»Web会員 https://mizunoclan.exblog.jp/14496991/

- 大日本近世史料 細川家史料二十二 - 東京大学史料編纂所 ... https://www.hi.u-tokyo.ac.jp/publication/syoho/45/pub_kinsei-hosokawa-22.html

- 武蔵略伝4 - 宮本武蔵 https://musasi.siritai.net/hist/bib4.html

- 宮本武蔵 生涯無敗伝説の裏で一揆衆の「投石作戦」に完敗|NEWS ... https://www.news-postseven.com/archives/20170329_500848.html/2

- 曹洞宗萬歳山 台雲寺について - 延岡市 https://daiunji-nobeoka.or.jp/history/

- 白道寺 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%99%BD%E9%81%93%E5%AF%BA

- (日帰り)めざせ国宝! 北陸唯一の現存天守、丸岡城下町を地元コンシェルジュのガイドつきで散策する旅【丸岡城モデルコース】 https://kojodan.jp/travel/plan/2919.html

- 関連周辺施設 | 丸岡城 (公式) 北陸唯一の現存天守・奇跡の修復城 https://maruoka-castle.jp/facilities/

- 坂井市 - 丸岡有馬財団 https://maruoka-af.jp/pg14.html

- 第3章 丸岡城の概要 - 坂井市 https://www.city.fukui-sakai.lg.jp/bunka/documents/3_siroyamakihonkousou.pdf

- 坂井市: 白道寺 https://www.fukureki.com/itai/hakudou.html

- 見どころ | 丸岡城 (公式) 北陸唯一の現存天守・奇跡の修復城 https://maruoka-castle.jp/highlights/

- 有家の殉教地 - Laudate | キリシタンゆかりの地をたずねて https://www.pauline.or.jp/kirishitanland/20090515_ariie.php

- 福井県坂井市/有馬家歴代墓所(坂井市指定文化財史跡) https://www.city.fukui-sakai.lg.jp/bunka/kanko-bunka/bunka/bunkazai/arimake.html

- 丸岡城百科 - FCTVインターネットサービス http://www2.fctv.ne.jp/~tomoyas/news_2.html

- 丸岡の観光 http://www5.fctv.ne.jp/~momatsu/news_5.html

- 福井県坂井市/有馬家歴代墓所(坂井市指定文化財史跡) http://www.city.fukui-sakai.lg.jp/bunka/kanko-bunka/bunka/bunkazai/arimake.html

- 有馬康純 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%89%E9%A6%AC%E5%BA%B7%E7%B4%94

- 肥前有馬氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%82%A5%E5%89%8D%E6%9C%89%E9%A6%AC%E6%B0%8F