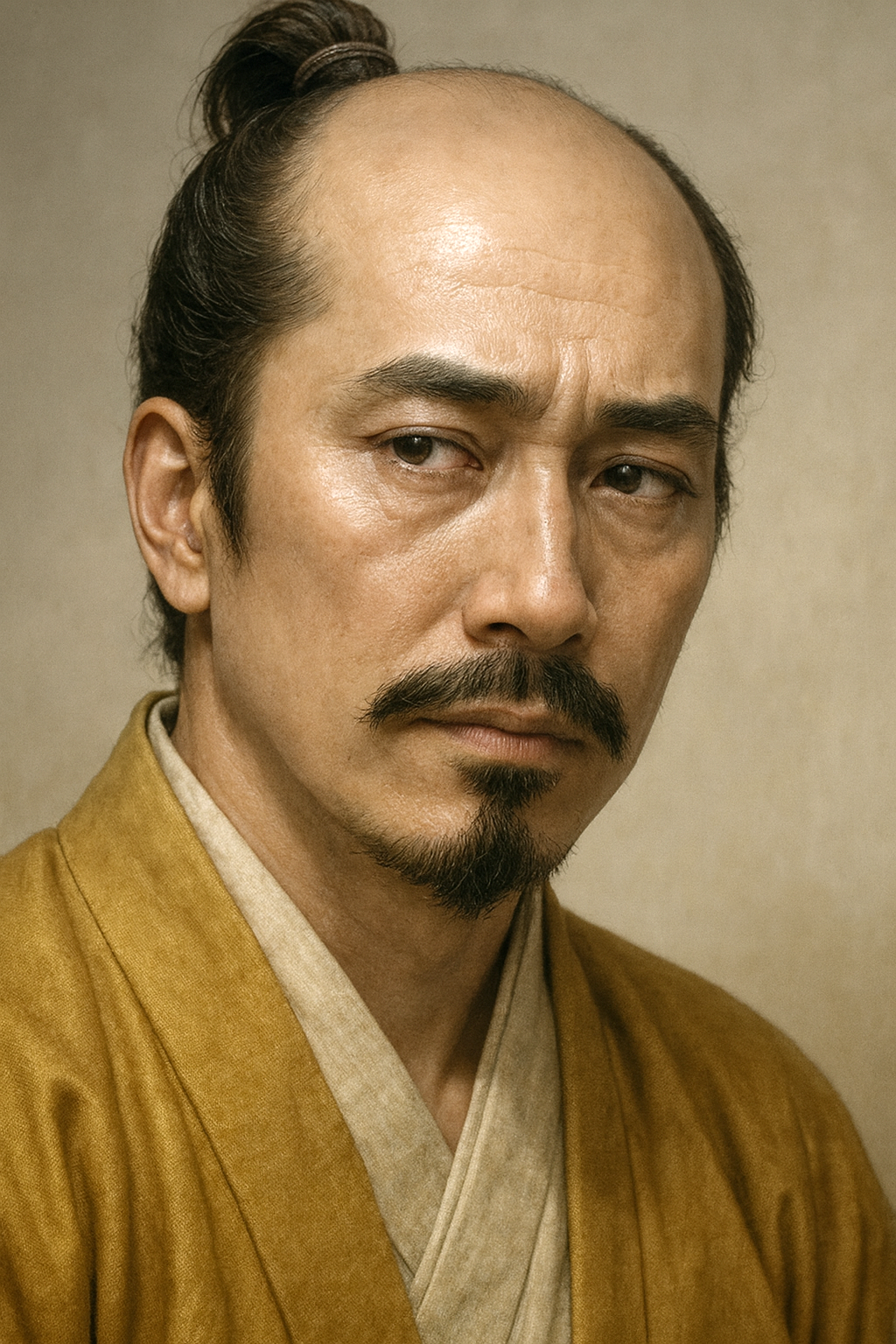

朝倉景豊

朝倉景豊は敦賀郡司。宗家当主貞景の若年を機に謀反を企てるが、宗滴の密告により鎮圧され自害。彼の死は宗滴の台頭と朝倉宗家の権力強化に繋がった。

朝倉景豊の生涯と文亀三年の謀反 ― 朝倉宗家・分家間の権力闘争史の一断面

序章:朝倉景豊 ― 裏切りに散った悲劇の将

日本の戦国時代、数多の武将が歴史の舞台に登場し、そして消えていきました。その多くは天下を目指す英雄たちの物語の陰に隠れ、その実像が詳細に語られることは稀です。本報告書の主題である朝倉景豊(あさくら かげとよ)も、そうした人物の一人と言えるでしょう。彼の名は、一般的に「朝倉家の名将・宗滴(そうてき)の密告によって滅ぼされた謀反人」として、簡潔に語られることがほとんどです。しかし、その短い生涯と悲劇的な結末は、当時の朝倉一門が抱えていた内部の権力構造の歪みと、戦国という時代の非情な論理を浮き彫りにする、極めて重要な事件でした。

景豊は、生年は不明ながら、文亀3年4月3日(西暦1503年4月28日)にその生涯を終えました 1 。本報告書では、彼が継承した「敦賀郡司(つるがぐんじ)」という地位の重要性、彼の父が築き上げた威光、そして彼を取り巻く一族内の複雑な人間関係を丹念に解き明かすことを通じて、単なる「謀反人」という一面的な評価から脱却し、その人物像と彼が生きた時代の力学を多角的に再構築することを目的とします。景豊の死は、朝倉家の歴史における一つの転換点であり、その後の隆盛と滅亡の遠因を理解する上で、避けては通れない一断面なのです。

第一章:敦賀郡司家の成立 ― 父・景冬の武勲と分家の威光

第一節:越前の実効支配と敦賀の戦略的重要性

朝倉氏の出自は但馬国朝倉庄(現在の兵庫県養父市)にあり、南北朝時代に越前守護であった斯波氏に従って越前国(現在の福井県東部)に入国した武士団でした 2 。彼らは斯波氏の重臣として徐々に力を蓄え、7代当主・朝倉孝景(英林宗雄)の代に大きな転機を迎えます。京都を中心に全国の大名を二分した応仁の乱(1467年-1477年)の混乱と、主家である斯波氏の内紛に乗じ、孝景は越前一国を実力で平定し、事実上の国主として君臨するに至りました 2 。一乗谷に本拠を構え、戦国大名としての朝倉氏の礎を築いたのです 3 。

この朝倉氏の領国経営において、敦賀は極めて重要な戦略拠点でした。敦賀湾を擁するこの地は、日本海交易の要衝であり、莫大な経済的利益をもたらす港町です。同時に、京都へと至る交通路の結節点でもあり、軍事的な観点からも決して手放すことのできない場所でした 4 。この敦賀を確実に掌握することは、朝倉家が越前の支配者であり続けるための生命線であったと言えます。

第二節:初代敦賀郡司・朝倉景冬

朝倉景豊の父、朝倉景冬(かげふゆ)は、この重要な敦賀の支配を任された初代の敦賀郡司です。彼の出自は、朝倉一門の中でも際立っていました。6代当主・朝倉家景の子として生まれ、越前平定を成し遂げた7代当主・孝景の実弟という、宗家に最も近い血筋の生まれでした 6 。

景冬は単に血筋が良いだけでなく、卓越した武将でもありました。応仁の乱をはじめとする数々の合戦で兄・孝景を支えて奮戦し、その武勇は京の都でも評判となり、「朝倉の小天狗」と称されるほどでした 6 。この輝かしい武勲と宗家への多大な貢献が評価され、景冬は初代の敦賀郡司に任じられます。これは、単に代官を置くのとは訳が違いました。宗家に次ぐ権威を持つ有力な分家が、領国で最も重要な拠点を支配するという、特別な体制の成立を意味していたのです 4 。

景冬は明応4年(1495年)に死去し、その地位と権力は嫡男である景豊へと世襲されました 4 。

【敦賀郡司家の「独立性」と潜在的リスク】

景豊が父から継承した敦賀郡司という地位は、単なる役職以上の意味を持っていました。初代である父・景冬は、宗家当主の実弟であるという血筋に加え、自身の武功によって特別な地位を勝ち取りました。その地位が世襲され、経済的・軍事的に最重要拠点である敦賀の支配権と一体化していたという事実は、敦賀郡司家が宗家の家臣でありながら、半ば独立した領主にも等しい権力と財力を有していたことを示唆します。

この「強すぎる分家」の存在は、平時においては宗家を支える強力な支柱として機能しますが、宗家の代替わりなどで権力基盤が揺らいだ際には、宗家と対立しうる潜在的なリスクを常に内包していました。景豊が起こした謀反は、単なる一個人の野心の発露として片付けることはできず、この朝倉家が内包していた構造的な矛盾が、世代交代という契機によって顕在化した事件として捉えるべきでしょう。

第二章:若き当主・貞景の治世と一門の動揺

第一節:朝倉貞景の家督相続と初期の政権不安

文明18年(1486年)、朝倉宗家8代当主・氏景が38歳という若さで急逝します 5 。跡を継いだのは、その嫡男である朝倉貞景(さだかげ)でした。しかし、この時、貞景はわずか13、4歳という若さであり、家督を継ぐにはあまりに若年でした 7 。

この若き当主の登場は、朝倉家中に動揺をもたらします。当時の公家の日記である『宣胤卿記』には、若年の当主の下で家臣が勝手な振る舞いをしたという記録が残っており、政権基盤が極めて不安定であったことが窺えます 7 。この危機的な状況において、若き貞景を後見し、領国の安定に尽力したのが、大叔父にあたる敦賀郡司・朝倉景冬(景豊の父)でした。彼は一門の長老として、甥である貞景を支え、その治世の初期を安定させる上で重要な役割を果たしたのです 6 。

第二節:権力基盤の確立と一門衆の不満

歳月を経て成長した貞景は、父・氏景や祖父・孝景に劣らぬ優れた政治手腕を発揮し始めます。将軍の直臣としての地位を幕府に認めさせ、領国支配の正統性を確保すると、永正3年(1506年)には越前に侵攻してきた加賀一向一揆の大軍を撃退するなど、内外にその権威を知らしめていきました 7 。

しかし、この宗家当主による権力基盤の強化は、裏を返せば、他の有力一門衆の相対的な地位の低下を意味しました。特に、父・景冬の死後に敦賀郡司家を継いだ景豊にとって、この流れは看過できないものだったでしょう。父の代には「後見役」として宗家に対して強い影響力を持っていた立場から、貞景が名実ともに当主として君臨するにつれて、単なる「家臣」としての従属を強く求められるようになっていったからです。

謀反が勃発した文亀3年(1503年)の時点で、貞景の治世は17年目を迎え、その支配体制はもはや盤石なものとなりつつありました 8 。この「安定」こそが、これ以上の権力集中を恐れ、かつての権勢を失うことに不満を抱く景豊らを、最後の行動へと駆り立てる直接的な引き金になったと考えられます。

【謀反の土壌 ― 父の時代の「後見」から子の時代の「対立」へ】

景豊の謀反の根源を深く探ると、世代交代に伴う宗家と分家の力関係の劇的な変化に行き着きます。父・景冬の時代、敦賀郡司家は若き当主・貞景の「後見人」として、宗家と協調しつつも極めて高い発言力と影響力を保持していました。この関係は、両者にとって均衡の取れた、安定したものでした。

しかし、景冬が世を去り、景豊がその跡を継ぎ、そして貞景が成人して強力なリーダーシップを発揮し始めると、この均衡は崩れます。宗家にとって、もはや敦賀郡司家の「後見」は不要となり、絶対的な主君とそれに従属する家臣という、より明確な主従関係が求められるようになります。景豊にとって、これは父の代から受け継いできた特別な権威と影響力の喪失を意味し、強い屈辱と危機感を抱かせるに十分でした。父の時代に機能した「共存」の体制が、子の時代には「対立」の構造へと変質してしまったこと、これこそが文亀三年の悲劇を生んだ根本的な土壌だったのです。

第三章:文亀三年の謀反 ― その共謀者と力学

景豊の謀反は単独で行われたものではなく、朝倉一門の複雑な人間関係と、それぞれの思惑が絡み合った結果でした。この事件の主要な登場人物の関係を整理すると、以下のようになります。

【表1:文亀三年謀反 主要関係者一覧】

|

人物名 |

読み |

当時の立場・役職 |

朝倉景豊との関係 |

典拠 |

|

朝倉 景豊 |

あさくら かげとよ |

本稿の主人公、敦賀郡司 |

- |

1 |

|

朝倉 貞景 |

あさくら さだかげ |

朝倉宗家 第9代当主 |

主君、従甥(いとこおい) |

7 |

|

朝倉 景冬 |

あさくら かげふゆ |

初代敦賀郡司 |

父 |

6 |

|

朝倉 景総 (元景) |

あさくら かげふさ (もとかげ) |

謀反の共謀者、元朝倉一門 |

舅(しゅうと)、叔父 |

9 |

|

朝倉 宗滴 (教景) |

あさくら そうてき (のりかげ) |

謀反の共謀者、のち密告者 |

義弟(妻の兄弟)、叔父 |

8 |

第一節:共謀者たちのプロファイル

朝倉景総(元景) ― 宗家への積年の恨み

謀反の首謀者の一人と目されるのが、景豊の舅である朝倉景総(かげふさ)です。彼は7代当主・孝景の四男であり、景豊や宗滴から見れば叔父にあたる人物でした 10 。しかし、彼は側室の子(庶腹)であったため、正室の子である異母弟(宗滴とは別の人物)よりも常に下位に置かれるという屈辱的な扱いを受けていました。この処遇への恨みから、景総は文明16年(1484年)にその異母弟を殺害するという凶行に及びます 10 。

一度は許されたものの、結局は家中の不和から越前を出奔し、京で管領・細川政元に仕えるという流転の人生を送っていました 3 。彼の娘は景豊の正室となっていたため 1 、娘婿である景豊を担ぎ上げて宗家当主の貞景を打倒し、積年の恨みを晴らすと共に、自らの復権を果たそうという極めて強い動機を持っていました。

朝倉宗滴(教景) ― 野心と冷徹な計算

のちに「軍神」とまで呼ばれる朝倉宗滴(そうてき、俗名は教景)もまた、この謀反計画の重要な関係者でした。彼も7代当主・孝景の子(八男)であり、景豊の妹を妻としていたため、景豊にとっては義理の弟にあたります 6 。

驚くべきことに、宗滴は当初、景豊や景総と共に貞景打倒の計画に加わっていました。一説には、彼自身も宗家の家督に野心を抱いていたとされています 8 。しかし、彼は計画の実行を前に、冷静に情勢を分析します。当時の当主・貞景の支配は既に盤石であり、謀反によって家督を奪うことは極めて困難であると判断しました 8 。このまま計画に加担すれば、共倒れになる危険性が高い。そう判断した宗滴は、土壇場で計画から離反し、自らの生き残りと栄達のため、謀反の全てを当主・貞景に密告するという、非情な決断を下したのです。

第二節:密告と鎮圧 ― 運命の一日

文亀3年(1503年)、謀反の決行が迫る中、宗滴は景豊からの加担の求めを断る口実として、一時的に寺に出家して身を隠すと共に、貞景のもとへ急使を送り、計画の全貌を密告しました 8 。

報告を受けた貞景の行動は、電光石火でした。直ちに数千騎と号する大軍を編成すると、本拠地の一乗谷から敦賀へと進軍を開始します 1 。この時、舅の景総は景豊を支援すべく、近江国(現在の滋賀県)から軍勢を率いて敦賀に向かっていましたが、貞景軍のあまりの進軍の速さに、合流は叶いませんでした 1 。

第三節:敦賀城の攻防と景豊の最期

文亀3年4月3日、貞景率いる宗家軍は、景豊の居城である敦賀城(金ヶ崎城)を完全に包囲しました 1 。外部からの援軍の望みを完全に絶たれた景豊は、城兵を率いて包囲軍と最後の合戦に及びますが、圧倒的な兵力差の前にはなすすべもなく、城内で自害して果てました 1 。

この謀反は、計画の密告からわずか一日で鎮圧され、敦賀城での合戦では数百人の死者が出たと記録されています 13 。景豊は、自らが信頼したはずの義弟と、頼りにしていた舅の双方に見放される形で、その生涯に幕を閉じたのです。

【宗滴の裏切りは「個人的なもの」ではなく「政治的判断」である】

宗滴の行動は、単に義兄を裏切った非情な行為として片付けられがちです。しかし、その背景を深く考察すると、極めて高度な政治的判断があったことが見えてきます。彼も元々は共謀者の一人であり、その目的は景豊を勝たせることではなく、動乱に乗じて自らの地位を向上させることにありました。

彼は縁故や個人的な情に流されることなく、客観的に情勢を分析しました。その結果、「謀反が成功した際のリターン」よりも、「謀反が失敗した際の自身へのリスク」が遥かに大きいと結論付けたのです。そして、リスクを回避し、かつリターンを最大化する選択肢、すなわち「密告によって当主から絶大な信頼と恩賞を得る」という道を選びました。この冷徹な損得勘定に基づいた行動こそが、戦国武将のリアリズムを象徴しています。景豊の悲劇は、この稀代の政治家・軍略家がその本領を初めて発揮した、最初の犠牲であったとも言えるのです 15 。

第四章:謀反の残響 ― 朝倉家の権力再編

第一節:軍神・宗滴の誕生

朝倉景豊の死は、皮肉にも朝倉家史上最強の武将を歴史の表舞台へと押し上げる直接的な契機となりました。謀反を密告した絶大な功績により、朝倉宗滴は恩賞として、景豊が務めていた敦賀郡司の職と、その拠点である金ヶ崎城を与えられました 4 。

これにより、宗滴は敦賀という経済・軍事の要衝を掌握し、朝倉家の軍事と外交を一手に担う、名実ともにナンバーツーの地位を確立します。この謀反からわずか3年後の永正3年(1506年)、彼は総大将として九頭竜川の戦いに臨み、30万とも号した加賀一向一揆の大軍をわずか1万余の兵で打ち破るという離れ業を演じます 5 。この勝利によって、彼の名は天下に轟き、以後「軍神」「鬼宗滴」と畏怖される存在となっていくのです。景豊の死という礎の上に、宗滴の栄光は築かれていきました。

第二節:共謀者と景豊一族の末路

一方で、謀反に関わった者たちの末路は悲惨なものでした。

- 朝倉景総: 景豊の敗死を知って近江から退却。しかし、彼は諦めませんでした。翌永正元年(1504年)、今度は加賀の一向一揆衆と手を組み、再び越前へ侵攻します。しかし、これも貞景軍に敗れ、能登国(現在の石川県北部)へ逃亡。その翌年、永正2年(1505年)に失意のうちに同地で病死しました 10 。

- 景豊の子ら: 景豊には、九郎兵衛と春蘭軒という二人の男子がいました。謀反人の子として処刑されてもおかしくない状況でしたが、彼らは助命されたと記録されています 1 。

- 家系の存続: さらに、景豊の家系(敦賀郡司家)そのものも、謀反を起こしたにもかかわらず、断絶させられることはありませんでした。『壬生本朝倉家譜』などの資料によれば、景豊の家督は弟の九郎兵衛、さらにその弟の春蘭軒へと継承されたとされています。これは、初代敦賀郡司である父・景冬の宗家への功績が非常に大きかったため、特別に配慮された結果であると考えられています 13 。

第三節:貞景政権の確立と朝倉家の全盛期へ

この謀反劇は、結果として朝倉宗家の権力を飛躍的に高めることになりました。若年で家督を継ぎ、その統率力を疑問視されることもあった貞景が、一門最大の有力分家である敦賀郡司家を、密告があったとはいえ、わずか一日で滅ぼしたという事実は、他の家臣や一門衆に対し、その権威を絶対的なものとして見せつける強烈な示威行為となりました。

この事件を境に、貞景の治世下で朝倉家中の内紛は沈静化し、宗家を中心とした強固で安定した支配体制が築き上げられます。この盤石な基盤こそが、次代の10代当主・孝景(宗淳)の時代に、朝倉家が文化・経済・軍事の全てにおいて最盛期を迎えるための礎となったのです 7 。

【景豊の死がもたらした逆説的な「安定」】

朝倉景豊の謀反は、一門が分裂しかねない朝倉家にとって最大の危機の一つでした 18 。しかし、その鎮圧の過程と結果を俯瞰すると、極めて逆説的な状況が浮かび上がります。

この一連の出来事を通じて、第一に、宗家に対して最も危険な不満分子であった景豊と景総が一掃されました。第二に、家中において最も有能な軍事・政治の才能を持つ人物であった宗滴が、ナンバーツーとして抜擢され、その能力を宗家のために発揮する体制が整いました。そして第三に、当主である貞景の権威が絶対的なものとして確立されました。

つまり、景豊の謀反という「膿」を出し切ったことで、朝倉家の権力構造は、それ以前よりも遥かに強固で効率的な中央集権体制へと再編成されたのです。景豊の死は、彼個人にとっては紛れもない悲劇でしたが、朝倉家という組織にとっては、内部の不安定要素を排除し、次なる飛躍を準備するための重要な画期となりました。彼の存在と死は、結果的に宗家の支配を磐石にし、朝倉家の全盛期を準備するという、歴史の皮肉な一側面を痛切に物語っています。

結論:朝倉景豊の死が意味するもの

朝倉景豊の生涯を振り返ると、彼は戦国時代における権力闘争の渦に翻弄された、悲劇の人物であったと言えます。彼は、朝倉一門の中でも名門とされる分家の当主として、父・景冬が築いた絶大な威光と、日本海交通の要衝・敦賀の支配という、誰もが羨む恵まれた地位に生まれました。

しかし、その恵まれた環境は、宗家当主の世代交代に伴う力関係の変化によって、一転して彼を追い詰める要因となります。宗家の権力強化の流れの中で、彼は父の代からの権威を失うことに耐えられませんでした。そして、宗家への積年の恨みを抱く舅・景総や、自らの栄達のために冷徹な計算を巡らせる義弟・宗滴といった、一門内の野心家たちの思惑に巻き込まれる形で、宗家への謀反という破滅的な道を選択してしまいました。

彼の悲劇を決定づけたのは、血縁という繋がりよりも、冷徹な政治計算を優先した宗滴の裏切りでした。そして、彼の死は、彼自身が全く意図しなかったであろう、当主・貞景の権威の確立と、軍神・宗滴の誕生という結果をもたらし、皮肉にも朝倉家のその後の全盛期を準備することになったのです。

朝倉景豊の生涯は、戦国時代における一族内の非情な権力闘争の縮図です。それは、個人の意志や野心、そして血縁という固い絆でさえも、より大きな政治的力学と時代の奔流の前には、いかに脆く、無力であったかを示す、一つの痛切な歴史的教訓として、我々の前に横たわっているのです。

引用文献

- 朝倉景豊 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%9D%E5%80%89%E6%99%AF%E8%B1%8A

- 朝倉氏の歴史 - 福井市 https://asakura-museum.pref.fukui.lg.jp/site/history

- 戦国 朝倉一族 - 探検!日本の歴史 - はてなブログ https://tanken-japan-history.hatenablog.com/entry/sengoku-asakura

- 『福井県史』通史編2 中世 https://www.library-archives.pref.fukui.lg.jp/fukui/07/kenshi/T2/T2-4-01-02-03-04.htm

- 【朝倉教景(宗滴)と城一覧】 - /ホームメイト - 刀剣ワールド 城 https://www.homemate-research-castle.com/useful/10495_castle/busyo/50/

- 朝倉景冬 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%9D%E5%80%89%E6%99%AF%E5%86%AC

- 朝倉貞景 (9代当主) - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%9D%E5%80%89%E8%B2%9E%E6%99%AF_(9%E4%BB%A3%E5%BD%93%E4%B8%BB)

- 朝倉宗滴 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%9D%E5%80%89%E5%AE%97%E6%BB%B4

- 「朝倉宗滴」当主の座に就く野心もあった?軍事面の柱として越前朝倉氏を支え続け、家中の重鎮として君臨。 | 戦国ヒストリー https://sengoku-his.com/627

- 朝倉景総 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%9D%E5%80%89%E6%99%AF%E7%B7%8F

- AK03 朝倉孝景 - 系図コネクション https://www.his-trip.info/keizu/ak03.html

- 朝倉氏・戦竜興寺跡(朝倉宗滴、朝倉義景ゆかりの大刹) http://fukuihis.web.fc2.com/memory/me007.html

- 朝倉氏による敦賀郡支配の変遷(上) 松 信 - 福井県立図書館 https://www.library-archives.pref.fukui.lg.jp/tosyo/file/614716.pdf

- 『信長の野望蒼天録』武将総覧 - 火間虫入道 http://hima.que.ne.jp/souten/data/soutendata.cgi?equal20=4300

- 朝倉宗滴【信長の野望・武将能力からみる評価と来歴】 - 土岐日記 https://ibispedia.com/asakurasoteki

- 朝倉教景の武将・歴史人年表/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/79625/

- 武家家伝_朝倉氏 - harimaya.com http://www2.harimaya.com/sengoku/html/asakra_k.html

- 越前朝倉宗家をめぐるお家騒動 〜敦賀市民歴史講座(第2講)より https://yamamoto-takeshi.net/%E8%B6%8A%E5%89%8D%E6%9C%9D%E5%80%89%E5%AE%97%E5%AE%B6%E3%82%92%E3%82%81%E3%81%90%E3%82%8B%E3%81%8A%E5%AE%B6%E9%A8%92%E5%8B%95-%E3%80%9C%E6%95%A6%E8%B3%80%E5%B8%82%E6%B0%91%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E8%AC%9B/