朝山日乗

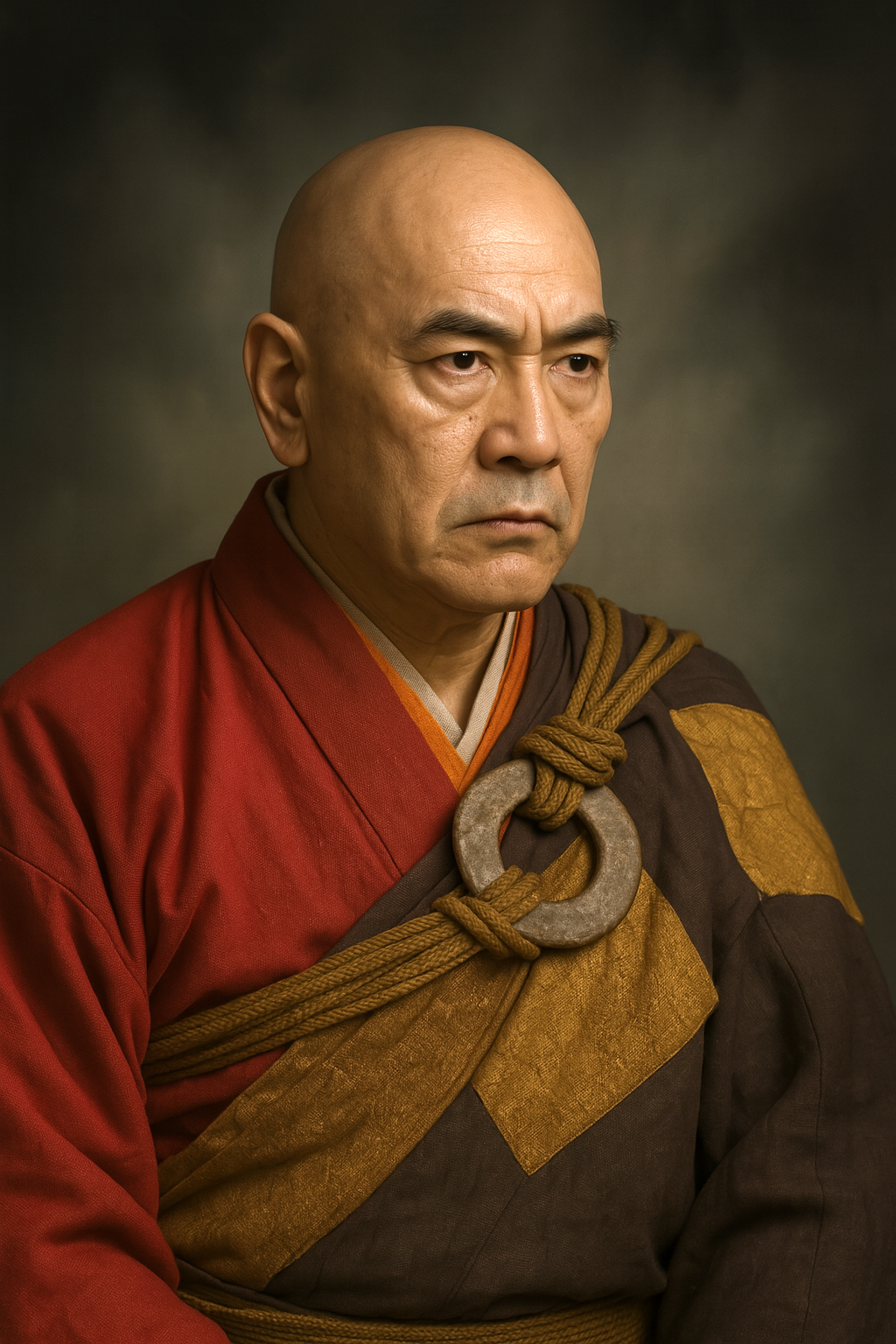

朝山日乗は戦国時代の政僧。出自は謎に包まれ、フロイスからは悪魔と酷評されたが、朝廷や毛利氏、織田信長の間を渡り歩き、禁中修理奉行を務めるなど権勢を振るった。

戦国時代の政僧・朝山日乗:その実像と権力への道程

序論:乱世を駆けた政僧、朝山日乗—聖と俗の狭間で

戦国時代という、下剋上が常態化した社会は、武士や大名だけでなく、多様な背景を持つ人物に活躍の機会を与えた。中でも、宗教的権威を背景に政治の舞台で影響力を行使した「政僧(せいそう)」は、この時代を象徴する存在である。その代表格として、安国寺恵瓊や南光坊天海らが知られるが、彼らと並び、あるいはそれ以上に特異な光芒を放つのが、本報告書で論じる朝山日乗(あさやま にちじょう)である。

日乗は、朝廷、室町幕府、織田信長、毛利氏といった当代の最高権力者たちの間を縦横無尽に渡り歩き、一代で絶大な政治的影響力を手にした稀有な人物であった 1 。しかし、その実像は極めて多面的であり、単純な評価を許さない。彼と敵対したイエズス会宣教師ルイス・フロイスは、日乗を「日本のアンチキリスト」「肉体に宿りたるルシフェル」とまで酷評した 2 。一方で、同じく外交僧として名を馳せた安国寺恵瓊は、その手腕を「異見は周公旦・太公望のようである」と、古代中国の伝説的な名宰相になぞらえて絶賛している 2 。

さらに、彼の出自や前半生については、子孫が残した系図、同時代の公家の日記、そしてフロイスの記録など、複数の史料がそれぞれに矛盾した記述を残しており、その経歴は深い謎に包まれている。

本報告書は、これらの相克する史料群—『フロイス日本史』、『言継卿記』、『兼見卿記』、『朝山系図』等を丹念に比較・分析し、毀誉褒貶の霧を払いながら、朝山日乗という人物の多面的な実像に迫ることを目的とする。彼の生涯を追うことは、戦国という時代がいかにして旧来の権威と新たな実力が交錯し、個人の才覚がそれを結びつけて新たな権力を生み出していったのかを解明する鍵となるであろう。

第一章:出自と前半生—構築された「履歴」の謎

朝山日乗の人物像を探る上で、最初の障壁となるのが、その出自と前半生に関する情報の錯綜である。各史料が提示する彼の「履歴」は一様ではなく、彼自身が何者であったのか、あるいは、彼が自らを何者として見せようとしたのかという、より本質的な問いを我々に投げかける。

第一節:呼称の問題—「朝山日乗」か「日乗朝山」か

彼の名を巡っては、「朝山(あさやま) 日乗(にちじょう)」と姓と法名で捉える説と、「日乗朝山(にちじょうちょうざん)」という一つの法名として捉える説が存在する 1 。一部の事典では後者の説が採用されることもあるが 1 、当時の一次史料を精査すると、前者がより妥当性の高い見解であることがわかる。

その最大の根拠は、公家・山科言継が記した日記『言継卿記』の記述である。この日記には、日乗の弟として「朝山左衛門」という人物が登場する 4 。弟が「朝山」を姓として名乗っている以上、日乗もまた「朝山」を姓とし、「日乗」を法名としていたと考えるのが自然である。したがって、本報告書では「朝山日乗」という呼称を採用する。この一点を取っても、彼の人物像を確定する上で、史料を批判的に検討することの重要性が示唆される。

第二節:出自に関する諸説の比較検討

日乗の出身地や俗世での身分については、少なくとも三つの異なる系統の説が存在し、互いに矛盾している。

第一に、「出雲国朝山郷説」である。これは、江戸時代に彼の子孫がまとめた『朝山系図』や、公家の家系を記した『地下家伝』に見られる説で、日乗は出雲国朝山郷の領主で、戦国大名・尼子氏の家臣であった朝山慶綱の子、俗名を善茂(よししげ)であったとする 2 。出雲の朝山氏は、古代以来の土着勢力であり、後醍醐天皇の時代にもその名が見える家柄であった 6 。この説が真実であれば、日乗は地方豪族としての出自を持っていたことになる。

第二に、「美作国説」である。これは、神官・吉田兼見の日記『兼見卿記』に見られる記述で、日乗を「作州(美作国)朝山」の出身であるとしている 2 。出雲と美作は隣国ではあるが、この記述は先の出雲説とは明確に異なっており、彼の出自に関する情報が当時から錯綜していたことを示している。

第三に、「天台宗三千院での出家説」である。ある人名事典によれば、日乗は弘治元年(1555年)に京都の天台宗三千院で出家したとされる 3 。彼は日蓮宗(法華宗)の僧として知られているため、この説が事実であれば、彼はまず当時の一大宗教勢力であった天台宗に身を置き、その後日蓮宗に転じたことになる。これは、彼の宗教的遍歴と人脈形成の原点を探る上で重要な視点を提供する。

これらの情報の錯綜は、単なる記録の欠落や混乱と片付けるべきではない。むしろ、日乗自身が、対峙する相手—例えば、西国の武士には出雲の旧族と名乗り、京の公家や寺社勢力には天台宗にいたと語るなど—に応じて、自らの経歴を戦略的に使い分け、あるいは「演出」していた可能性を示唆している。彼の武器であった「弁舌」は、自らの過去を物語ることから始まっていたのかもしれない。

第三節:フロイスが描く衝撃的な前半生—悪意か、真実か

日乗の前半生について、最も詳細かつ辛辣な記述を残しているのが、彼と宗論で対決したイエズス会宣教師ルイス・フロイスの『日本史』および書簡である 2 。フロイスによる日乗像は、強烈な敵意に満ちているものの、その具体的な内容は他の史料では窺い知れない彼の側面を伝えている。

フロイスによれば、日乗の経歴は以下のようであったとされる。

- 元は妻子がいたが、貧しさのために離縁状を渡した。

- その後、兵士となり、幾多の侵略や殺人の罪を犯した。

- 犯した罪への恐怖心から、習慣を改めることなく衣服だけを変え、「羊の皮を被って」僧侶となった。

- 主君である尼子氏に反逆を働き、周防国の山口(当時、大内氏、後に毛利氏の拠点)へ逃亡した。

- 諸国を遍歴する中で、金襴の布切れを「天皇から賜った御衣である」と偽って庶民に高値で売りつけ、莫大な資金を得た。

- その資金を元手に、山口に小さな寺院を建立した。

フロイスの記述は、日乗を宗教を利用する偽善者、詐欺師として描いており、その悪意は明らかである。したがって、その全てを史実として受け入れることはできない。しかし、「尼子氏に背いて毛利氏のもとへ逃れた」という点は『朝山系図』の記述とも符合しており 2 、全くの創作とも言い切れない。この記述は、彼の経歴に、型破りで、ある種胡散臭い側面があったことを示唆する貴重な証言と見なすべきである。

フロイスが「恐怖から僧になった」と断じるのはキリスト教の視点からの断罪であるが、日乗のその後の行動原理が、純粋な信仰よりも政治・外交・蓄財といった世俗的な権力や富に向いていたことは事実である 2 。戦国乱世において、出家は、武士としての道を断たれた者や、より大きな野心を持つ者にとって、社会的地位を獲得し、成り上がるための極めて有効な「転職」であった。日乗にとって、僧侶という立場は、目的そのものというよりは、自らの才覚を発揮するための手段であった可能性が極めて高い。

表1:朝山日乗の出自に関する主要史料の記述比較

|

史料名 |

呼称 |

出身地 |

出家前の身分・俗名 |

特記事項(前半生の逸話など) |

|

『フロイス日本史』 |

ニキジョショニン |

不明(尼子氏の国) |

妻子持ちの兵士 |

殺人・略奪を犯し、恐怖から出家。尼子氏に反逆し山口へ逃亡。天皇の御衣と偽り金儲け。 4 |

|

『朝山系図』・『地下家伝』 |

朝山日乗 |

出雲国朝山郷 |

尼子氏家臣・朝山慶綱の子、俗名:善茂 |

主君に背き毛利氏のもとへ逃れた。兄の自殺により家督を継ぐも、思うところあり出京。 2 |

|

『兼見卿記』 |

日乗 |

美作国(作州) |

不明 |

「作州朝山」の出身であるとのみ記述。 2 |

|

『デジタル版 日本人名大辞典+Plus』所引の説 |

朝山日乗 |

出雲国 |

不明 |

弘治元年に京都の天台宗三千院で出家。 3 |

第二章:京での台頭—朝廷と毛利を繋ぐ政治ブローカー

織田信長と出会う以前から、日乗はすでに京の政治状況において重要な役割を担う存在となっていた。彼の活動は、当初から朝廷、幕府、そして西国の雄・毛利氏といった複数の権力を結びつける、全国的な視野に立ったものであった。

第一節:朝廷への接近と「上人」号の獲得

天文年間末頃(1554-55年)、日乗は京にのぼった 2 。フロイスの記録によれば、この時点で彼はすでに遍歴時代に蓄えた莫大な財産を保有しており、それを元手として巧みに公家社会へと食い込んでいった 2 。

彼の朝廷への貢献が公に認められたのが、弘治年間(1555-58年)のことである。当時、戦乱で荒廃し、権威は失墜していた朝廷の復興に尽力した功績により、後奈良天皇から直々に「日乗上人」の号を賜った 1 。これは単なる名誉号ではない。「勅許」という、当時の日本において最高の権威を得たことを意味し、彼のあらゆる活動に絶大なお墨付きを与えることになった。この「上人」号こそが、彼が後に政治の舞台で大きく飛躍するための盤石な基盤となったのである。

第二節:外交僧としての暗躍—足利将軍家と毛利氏の間で

日乗は、山口に滞在していた時期から、中国地方の覇者・毛利氏と深い関係を築いていた 2 。この西国大名とのパイプと、朝廷から得た権威を組み合わせることで、彼は外交の舞台でその価値を発揮し始める。

永禄6年(1563年)、日乗は室町幕府第13代将軍・足利義輝の使僧として、九州の覇権を巡って争っていた豊後の大友宗麟と、安芸の毛利元就との間の和睦(豊芸和睦)を調停するという大役を担った 1 。この事実は、彼がこの時点で、将軍家からもその外交手腕を信頼される、全国区の政治ブローカーとして認識されていたことを明確に示している。

第三節:三好三人衆による監禁と解放劇

日乗の活動は、常に順風満帆だったわけではない。永禄10年(1567年)、彼は畿内の覇権を巡って三好三人衆と争っていた松永久秀を支援するため、毛利氏からの書状を久秀に届けようと試みた。しかし、この動きは三好方の間諜に察知され、日乗は捕縛。三好氏の家臣・篠原長房によって堺に監禁されるという窮地に陥った 2 。

フロイスによれば、その監禁状態は、首に鎖をつけられ、両腕を木に縛り付けられるという、極めて過酷なものであった 4 。しかし、日乗の真価はこのような逆境でこそ発揮された。彼はその状態にありながらも、その卓越した弁舌で周囲の人々の心を動かし、法華経8巻を手に入れて近隣の人々に読み聞かせ、施しを得ていたという 2 。この逸話は、彼の不屈の精神力と、いかなる状況下でも人を惹きつける人心掌握術を如実に物語っている。

彼の解放は、劇的な形で訪れる。永禄11年(1568年)4月、織田信長の上洛を目前に控えた政治情勢の中、正親町天皇の勅命によって解放されたのである 2 。これは、彼が朝廷にとって、もはや無視できない重要な存在となっていたことの何よりの証左である。彼の解放が、来るべき織田政権時代を見据えた朝廷の高度な政治的判断であった可能性も十分に考えられる。

日乗が重宝された理由は、彼が「権威」を仲介し、変換する類稀な能力に長けていたからに他ならない。朝廷から得た「権威」を背景に、将軍や大名間の調停を行う。西国の雄・毛利氏という「武力」を背景に、畿内の松永久秀を支援する。そして、その過程で得た人脈と金銭を、さらなる影響力拡大のために再投資する。彼は、公家、武家、寺社といった異なる権力構造の間に立ち、それらを結びつけることで自らの価値を最大化する、極めて戦略的な「ブローカー」であった。信長が後に彼を重用したのも、この卓越した能力を高く評価したからであった。

第三章:織田政権の政僧—権勢の絶頂期

永禄11年(1568年)9月の織田信長の上洛は、朝山日乗にとって、そのキャリアの頂点を極める最大の好機となった。信長という新たな実力者の権力を背景に、彼は自らの能力を最大限に発揮し、織田政権下で不可欠な存在として権勢を振るった。

第一節:信長への接近と重用

三好三人衆による監禁から解放された日乗は、信長上洛後、速やかにその陣営に接近した 2 。解放直後の同年7月には、関白・近衛前久の邸宅で法華経の講釈を行うなど 2 、京の有力者との関係を巧みに再構築しており、信長にとって彼は、京都の複雑な人間関係を把握し、即戦力となる魅力的な人材であった。

当初、彼の役割は、将軍・足利義昭と信長の間の連絡役や、義昭の意向を受けた毛利氏との交渉(松永久秀の使者として吉川元春のもとへ赴くなど)といった、既存の人脈を活かした外交活動が中心であった 4 。

第二節:禁中(皇居)修理奉行としての大役

日乗の価値が織田政権内で決定的なものとなったのは、永禄12年(1569年)春、信長から禁中(皇居)修理の総奉行に任命された時である。副奉行には、信長の腹心である村井貞勝がつけられた 2 。

これは単なる土木事業ではなかった。長年の戦乱で荒廃した皇居を再建することは、地に堕ちた天皇の権威を復興させ、それを実現する信長の力を天下に誇示するという、極めて政治的な意味合いを持つ国家プロジェクトであった。日乗はその最高責任者として、朝廷の面子を立てつつ、信長の意向を現場に反映させるという、高度な調整能力を発揮した。

公家・山科言継の『言継卿記』には、日乗が修理現場に設けられた木屋(仮設事務所)に詰め、言継をはじめとする公家衆と頻繁に交流し、彼らが信長へ提出する様々な願い事の取り次ぎを仲介する様子が活写されている 8 。この時期、彼は事実上、織田政権の対朝廷政策における公式な窓口として機能しており、その政治的重要性は計り知れないものがあった。

第三節:権勢の具体像—所領と影響力

日乗の功績と信長の信頼は、具体的な報酬となって現れた。永禄12年7月頃、彼は信長から伊勢国に一千石という、大名並みの知行を与えられている 2 。僧侶の身でありながら広大な所領を得たことは、彼の働きがいかに評価されていたかを示す動かぬ証拠である。

彼の手腕は、敵対勢力からも高く評価されていた。毛利氏の外交僧・安国寺恵瓊は、織田家との困難な外交交渉が成功裏に終わったことについて、毛利輝元への報告書の中で「今度の調いも、全てかの仁(日乗)の馳走にて候」と記し、その成功は全て日乗の尽力のおかげであると称賛している 2 。さらに恵瓊は、日乗の政治的見識を「異見は周公旦・太公望のようである」と、古代中国で理想的な政治を行ったとされる伝説の名宰相になぞらえて評した 2 。これは、外交の相手方からの最大限の賛辞であり、彼の日乗に対する畏敬の念と、その政治的・外交的才覚が本物であったことを裏付けている。

尾張出身の「よそ者」である信長が、伝統と格式が支配する京都を有効に統治するには、軍事力だけでは不十分であった。日乗は、その信長の京都支配を円滑に進めるための不可欠な「装置」として、完璧な役割を果たした。彼は、①朝廷との潤滑油(禁中修理)、②公家社会へのパイプ役(『言継卿記』に見る日常的交流)、③毛利氏など既存勢力との外交チャンネル、という三つの重要な機能を一身に担っていた。このため、日乗は、村井貞勝ら行政官僚と同様に、あるいはそれ以上に、信長の京都支配をソフト面で支える上で不可欠な存在だったのである。彼が手にした権勢は、単なる信長の個人的な寵愛の結果ではなく、織田政権の機能的な必要性に基づいていたのである。

第四章:フロイスとの宗論—信仰と権力の衝突

権勢の絶頂にあった日乗は、自らが信奉する日蓮宗(法華宗)の優位性を天下に示し、競合相手であるキリスト教を畿内から排除しようと試みる。しかし、この行動は彼の輝かしいキャリアにおける重大な転換点となり、その運命を大きく左右することになる。

第一節:反キリスト教活動と宗論の開催

日蓮宗は、他宗派の教義を誤りとして厳しく批判し、攻撃的な布教活動を行うことで知られていた。日乗もまた、その信条に忠実な僧侶であり、信長の庇護下で着実に信者を増やしていたキリスト教を、自らの宗派の勢力拡大を妨げる危険な存在と見なしていた。

永禄12年(1569年)4月19日、日乗は信長に対し、キリスト教宣教師を京都から追放するよう強く進言した。しかし、信長はこれに先立つ4月8日に、すでにルイス・フロイスら宣教師に対して滞在と布教を許可する朱印状を与えており、日乗の進言を「一度許可したものを覆すことはできない」として却下した 5 。

この結果に納得できない日乗は、公開の場でキリスト教の教義を論破し、その誤りを信長に認めさせるという手段に打って出た。翌4月20日、信長の宿所であった京都の妙覚寺にフロイスと日本人修道士ロレンソ了斎を招き、信長の面前で宗論を行うことになったのである 2 。

第二節:宗論の敗北と激高

宗論のテーマは、「霊魂の不滅」や「創造主デウスの存在」といった、キリスト教の根幹をなす教義であった。フロイスや、特に弁舌に優れたロレンソ了斎は、論理的な問答を積み重ねて自説の正当性を主張した。これに対し、日乗は有効な反論ができず、次第に劣勢に立たされたと、フロイス側の記録は伝えている 3 。

議論の場で追い詰められた日乗は、理性を失い、感情を爆発させた。彼は突如激高し、「霊魂不滅というなら、今ここでそれを見せてみよ」と叫び、佩いていた長刀を抜いてフロイスに斬りかかろうとした 2 。この前代未聞の暴挙は、その場にいた信長やその家臣たちによって取り押さえられ、事なきを得た 14 。

この一件は、日乗の信仰が、緻密な論理よりも情熱的な信念に根差していることを露呈させた。それ以上に、天下人である信長の御前で自制心を失い、暴力に訴えるという醜態を演じたことは、彼の政治的人間としての評価に拭い難い傷を残した。

第三節:フロイスによる「アンチキリスト」の烙印

この宗論事件以降、フロイスは日乗を生涯にわたる宿敵として徹底的に敵視するようになる。彼はその著作の中で、日乗を「日本のアンチキリスト」「庶民の欺瞞者」、そして「肉体に宿りたるルシフェル(悪魔)」といった、キリスト教世界における最大限の罵倒語を用いて評した 2 。

しかし興味深いことに、そのフロイスでさえ、日乗の弁舌の巧みさだけは認めざるを得なかった。彼は日乗の雄弁さを、古代ギリシャ最高の雄弁家とされた「デモステネス」になぞらえている 2 。これは、最大の敵手からの賛辞であり、彼の言葉で人を動かす能力が、いかに並外れていたかを逆説的に証明している。

日乗が、信長がすでに布教を許可しているキリスト教の排撃という、無謀とも思える行動に出た背景には、それまでの成功体験からくる過信があったと考えられる。朝廷を動かし、将軍を動かし、そして信長をも動かして禁中修理という大事業を成し遂げた彼は、自らの弁舌と政治力をもってすれば、信長の判断すら覆せると慢心していたのではないか。しかし、彼は信長の徹底した合理主義と、宗教に対して純粋な信仰ではなく実利で判断する姿勢を見誤っていた。信長にとって、キリスト教は南蛮貿易を通じて鉄砲や火薬を入手するための重要なルートであり、その有用性は、日乗個人の宗派的対抗心よりも優先されるべきものであった。この行動は、日乗が自らの権力の源泉が、信長の意向という極めて移ろいやすい土台の上にあることを理解していなかった、致命的な状況判断の誤りであったと言えよう。

第五章:失脚と晩年—権力から緩やかな転落

妙覚寺での宗論における失態は、日乗の即座の失脚には繋がらなかった。彼はその後も禁中修理奉行としての職務を続けている。しかし、この一件が信長の彼に対する信頼に癒やしがたい亀裂を入れたことは想像に難くない。その後、彼の権力は緩やかに、しかし確実に剥奪されていくことになる。

第一節:失脚の引き金—和田惟政への讒言疑惑

日乗の権勢に明確な陰りが見え始めるのは、元亀元年(1570年)のことである。同年12月1日付のルイス・フロイスの書簡によれば、日乗が何者かに訴えられたことが原因で信長が激怒し、禁中修理の役職を解任され、閑職に追いやられたという記述がある 5 。

フロイスは、この「訴え」の内容を、日乗がキリシタン大名・高山右近の主君であり、宣教師の保護者でもあった摂津の武将・和田惟政を、信長に対して讒言(事実を偽って悪く言うこと)したことへの報復であると示唆している 3 。しかし、この讒言疑惑を日本側の史料で裏付けることは難しい。同時期は、信長と将軍・足利義昭の関係が急速に悪化し始めた時期であり、幕臣としての立場が強かった和田惟政が信長の不興を買った(一時的に失脚した)のは、日乗の讒言という個人的な要因だけでなく、織田政権と足利幕府の対立という、より大きな政治的文脈の中で捉える必要がある 15 。フロイスが、政敵である和田惟政の失脚の原因の多くを、宿敵・日乗に帰している可能性は十分に考慮しなければならない。とはいえ、日乗が政敵を陥れるための策謀を巡らせ、それが結果的に信長の不興を買った可能性は否定できない。

第二節:権力の中枢からの離脱

日乗が失脚した正確な時期については諸説ある。しかし、宗論での失態(1569年)、フロイスが失脚を記した書簡(1570年)、そして信長が足利義昭を京都から追放した天正元年(1573年)へと続く一連の流れの中で、彼の政治的役割が徐々に低下していったことは間違いない。

歴史学者の松田毅一は、義昭が追放された天正元年(1573年)頃に、日乗は完全に信長の寵を失い失脚したのではないかと推測している 5 。信長と義昭が完全に決裂し、信長が京都の支配体制を自らの直轄下で再編する中で、両者の間に立って仲介役を担っていた日乗の役割は、その存在意義を失ったのである。

第三節:謎に包まれた最期

権力の中枢から離れた後の日乗の動向は、史料からほとんどその姿を消してしまう。晩年は、あれほど執着した日蓮宗を捨て、浄土宗に帰依したという伝承もあるが 3 、その真偽を確かめる術はない。もしそれが事実であれば、生涯を通じて宗派や立場を変えることに躊躇しなかった彼の、最後の変節と見ることもできるだろう。

その死についても、確かな記録は少ないが、『朝山家系図』は、彼が天正5年(1577年)9月15日に死去したと伝えている 2 。

日乗の失脚は、単なる一個人の栄枯盛衰の物語ではない。それは、織田政権の質の変化を象徴する出来事であった。政権初期、信長は日乗のように、旧来の権威や伝統的な人脈を持つ「仲介者」を、自らの支配を円滑に進めるために必要とした。しかし、信長自身の権力が確立され、朝廷や諸勢力を直接コントロールする力を得ると、日乗のような中間的な存在は不要、あるいは権力集中の妨げと見なされるようになった。彼の失脚は、信長による「中間勢力の排除」と「権力の一元化」という、より大きな政治プロセスの現れであった。彼の物理的な死(1577年)に先んじて、その「政治的生命」は、自らの役割の終焉と共に尽きていたのである。

第六章:人物像の再構築—毀誉褒貶の彼方へ

フロイスによる悪魔の如き酷評と、恵瓊による聖人君子の如き絶賛。そして、同時代の史料が断片的に物語る数々の逸話。これらの矛盾に満ちた情報を統合し、朝山日乗とは一体何者であったのかを総括する。

第一節:二つの貌—「デモステネス」と「周公旦」

彼の人物像を捉える上で最も象徴的なのが、フロイスが評した「デモステネス(弁論の才)」 2 と、恵瓊が評した「周公旦・太公望(政治の才)」 2 という二つの評価である。一方は最大の敵手から、もう一方は外交上の好敵手からの評価であり、視点は正反対である。しかし、両者が指摘しているのは、いずれも彼の中核的な能力—すなわち、「言葉を用いて人を動かし、事を成す力」—であった。彼の弁舌と交渉術が、敵味方を問わず、同時代人に強烈な印象を与えていたことは疑いようがない。

一方で、フロイスが記す「ルシフェル」という評価 2 や、宗論の場で自制心を失い刃傷に及ぼうとした激しやすい気性 2 は、その卓越した才能が、強烈な自己顕示欲や権力欲、そして極めて脆い精神性と結びついていたことを示唆している。彼は、傑出した能力と、人間的な弱さや危険な精神性を併せ持つ、まさに乱世が生んだ申し子であった。

第二節:後世への遺産—朝山家のその後と歴史的評価

日乗個人の権勢は一代で終わったが、彼が築いた遺産は、その一族の行く末に影響を与えた。彼の子である朝山久綱は、父が築いた朝廷とのパイプを活かして宮中に仕え、従五位下・宮内少輔に任官した。その子孫は、摂関家である九条家に仕える諸大夫として家名を存続させた 2 。乱世を生き抜いた父の政治的遺産が、泰平の世における一族の安泰に繋がったのである。

さらに、日乗の孫にあたる朝山意林庵は、江戸時代初期の著名な儒学者として名を成した 2 。権謀術数を駆使した武の時代の祖父から、学問を修める文治の時代の孫へ。この変化は、戦国から江戸へと移行する時代の大きな流れを象徴しているかのようである。

時代は下り、大正4年(1915年)、朝山日乗は、その功績を認められ、正五位を追贈された 2 。これは、近代国家の形成期において、皇室の権威復興に貢献した歴史上の人物として、彼が再評価されたことを意味する。かつて信長の権勢を背景に禁中を修理した政僧は、時を経て、朝廷に尽くした功臣として歴史に刻まれることとなったのである。

総括:朝山日乗とは何者だったのか

朝山日乗は、単に日蓮宗の一僧侶という枠に収まる人物ではない。彼は、出自の曖昧さすら逆手に取り、宗教を世に出るための足がかりとし、その卓越した弁舌と大胆不敵な胆力、そして的確な政治嗅覚を武器として、戦国時代の権力構造の頂点にまで登り詰めた、稀代の「政治的人間」であった。

彼の生涯は、聖職者という仮面の下で繰り広げられた、剥き出しの権力闘争そのものであった。彼の行動は、伝統的権威の象徴である朝廷と、新たな実力者である織田信長がせめぎ合った時代のダイナミズムを体現している。彼は両者の間に立ち、双方の利害を調整し、時には対立を煽ることで、自らの存在価値を高め続けた。

フロイスによる悪魔的な評価も、恵瓊による聖人君子のような評価も、それぞれが彼の一面を捉えたものに過ぎない。その実像は、聖と俗、清と濁、怜悧な知謀と抑えがたい激情が渾然一体となった、極めて人間臭い、そしてそれゆえに魅力的な、乱世の巨人であったと結論付けられる。

朝山日乗という一個人の生涯を通して我々が学ぶのは、戦国という時代が、いかに多様で規格外れの才能を許容し、またそれを必要としていたかという事実である。彼の存在は、秩序が崩壊し、新たな価値観が生まれる過渡期において、個人の才覚がいかにして歴史を動かしうるかを示す、鮮烈な一例として、後世に語り継がれるべきであろう。

引用文献

- 日乗朝山(にちじょうちょうざん)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E6%97%A5%E4%B9%97%E6%9C%9D%E5%B1%B1-109731

- 朝山日乗 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%9D%E5%B1%B1%E6%97%A5%E4%B9%97

- 朝山日乗(アサヤマニチジョウ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E6%9C%9D%E5%B1%B1%E6%97%A5%E4%B9%97-25124

- 朝山日乗 Asayama Nichijo - 信長のWiki https://www.nobuwiki.org/character/asayama-nichijo

- 朝山日乗とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E6%9C%9D%E5%B1%B1%E6%97%A5%E4%B9%97

- 武家家伝_朝山氏 http://www2.harimaya.com/sengoku/html/asayama.html

- 松江市史講座(二〇一四年七月一九日) 史料レジュメ https://www.city.matsue.lg.jp/material/files/group/34/kouza26-4hara2.pdf

- 天下統一期年譜 1569年 http://www.cyoueirou.com/_house/nenpyo/syokuho/syokuho3.htm

- 宗論(信長夜話・その105) - ブエノス小僧のイラストブログ https://buenoskozo.blog.fc2.com/blog-entry-346.html

- 村井貞勝 信長だけでなく町人、公家、天皇にまで愛された名奉行 - らいそく https://raisoku.com/1295

- 天下統一期年譜 1570年 http://www.cyoueirou.com/_house/nenpyo/syokuho/syokuho4.htm

- 乾坤一擲~権六伝~ - 小説家になろう https://ncode.syosetu.com/n8974gr/79/

- 日乗とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E6%97%A5%E4%B9%97

- 1568年 – 69年 信長が上洛、今川家が滅亡 | 戦国時代勢力図と各大名の動向 https://sengokumap.net/history/1568/

- 和田惟政とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E5%92%8C%E7%94%B0%E6%83%9F%E6%94%BF