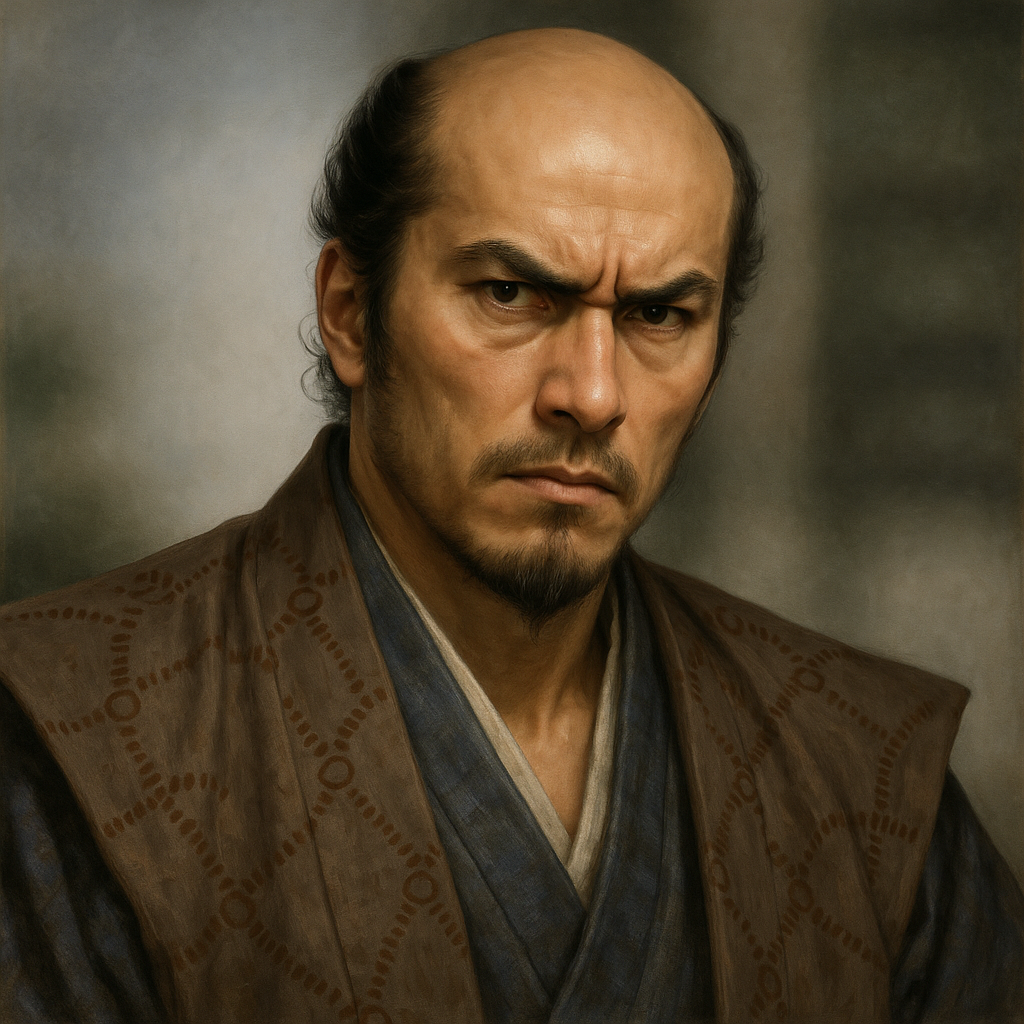

朝比奈泰能

朝比奈泰能は今川氏の重臣で掛川城主。太原雪斎の副将格として活躍。今川義元の母寿桂尼の姪婿。弘治3年死去、その死は今川氏衰退の一因となった。

戦国武将 朝比奈泰能の実像:出自、生涯、功績、そして歴史的評価

序章:朝比奈泰能という武将

-

本報告の目的と概要

本報告は、戦国時代の駿河国・遠江国に広大な勢力圏を築いた今川氏の重臣、朝比奈泰能(あさひなやすよし)の出自、生涯、主要な事績、そしてその歴史的評価について、現存する史料群及び近年の研究成果に基づき、多角的に詳論するものである。特に、今川家における泰能の役割や、彼の死が今川氏のその後に与えた影響など、従来断片的に語られることの多かった要素を統合し、泰能の実像に可能な限り迫ることを目的とする。 -

戦国期における朝比奈泰能の位置づけの概観

朝比奈泰能は、今川義元を支えた主要な武将の一人として歴史に名を残している。遠江国の地政学的に重要な拠点であった掛川城を預かり、今川氏の西方における軍事戦略及び領国統治の両面において、枢要な役割を担ったと評価される 1 。今川家の軍師として名高い太原雪斎に次ぐ重臣であったとの見方も存在し 2 、その死は今川氏の勢力減衰の一因となった可能性も否定できない。本報告では、これらの点について、史料を丹念に読み解きながら考察を進める。

第一部:朝比奈泰能の出自と家系

- 第一章:朝比奈氏の淵源と遠江朝比奈氏

-

朝比奈氏の起源に関する諸説

朝比奈氏の出自に関しては、複数の説が伝えられている。主要なものとしては、藤原北家を祖とする説と、鎌倉時代初期の勇将として知られる和田義盛の子、朝比奈三郎義秀を祖とする説が挙げられる 4 。特に 6 の記述によれば、岡部氏(藤原南家を祖とする)と朝比奈氏(藤原北家を祖とする)は、共に現在の静岡県藤枝市岡部町周辺を発祥の地とする豪族であり、そのルーツを同じ藤原氏に持つとされている。しかし、いずれの説も戦国期の朝比奈氏に直接繋がる詳細な系譜については不明な点が多く、確証を得るには至っていない。室町時代中期に至り、吉俊(よしとし)、あるいは泰永(やすなが)と同一視される人物の代から、再び家系図が比較的明確になるとされる 4 。この吉俊(泰永)が、泰能が属することになる遠江朝比奈氏の祖と目されている。 -

遠江朝比奈氏と駿河朝比奈氏の分立

吉俊(泰永)の子とされる朝比奈泰煕(やすひろ)の系統が、遠江国の掛川城を拠点として勢力を扶植し、「遠江朝比奈氏」と称されるようになった。本報告の主題である朝比奈泰能は、この遠江朝比奈氏の嫡流に連なる人物である 4。

一方で、泰煕の子の一人である俊永(としなが)の系譜は、駿河国志太郡朝比奈郷(現在の静岡県藤枝市岡部町朝比奈周辺)を領有し、「駿河朝比奈氏」と呼ばれた 4。この駿河朝比奈氏からは、後に今川氏を離れ武田信玄に仕えた朝比奈信置(のぶおき)のような武将も輩出されている 4。

遠江と駿河に分かれた朝比奈氏が、それぞれ異なる主家との関わりを持ったことは、戦国時代における武士の流動性や、一族が生き残りを図るための多様な戦略の一端を示していると言えよう。泰能の系統である遠江朝比奈氏が、今川氏の衰亡期に至るまでその中核を支え続けた(特に泰能の子・泰朝の動向に見られるように 9)のに対し、信置を擁する駿河朝比奈氏が武田氏に帰属したのは、単なる主家への裏切りという側面だけでなく、今川氏の勢力減退という厳しい現実の中で、一族あるいは個々の武将が自らの力量を評価し、新たな活路を求めた結果と解釈することも可能である。この両者の対照的な動きは、戦国武士の置かれた状況の複雑さと、主家との関係性の多様性を浮き彫りにしている。

- 第二章:父・朝比奈泰煕と掛川城

-

泰煕による掛川城築城の経緯

朝比奈泰能の父である朝比奈泰煕(生年不詳、没年は永正8年(1511年)2 または永正9年(1512年)11 とされる)は、今川氏の当主であった今川氏親(うじちか、今川義元の父)の命を受け、遠江国に掛川城を築城したと伝えられている 4。

著名な連歌師である宗長(そうちょう)が記した『宗長手記』には、大永2年(1522年)及び大永6年(1526年)に掛川城で普請(土木工事)が行われたとの記述が見られる 12。これは泰煕の死後のことであり、泰能の代、あるいはその後見役であった叔父・泰以の主導による改修や拡張工事であった可能性が考えられる。

ここで注目すべきは、23に引用されている『宗長手記』の記述とされる「朝比奈備中守藤原泰照(やすてる)当国のことを承り、初めて此山を見たて城を築き」という部分である。この「泰照」なる人物と、一般に掛川城築城者とされる泰煕、そしてその子である泰能との関係性が問題となる。23の解説では、この泰照(泰烈とも)を掛川城主の四代目(在城期間:1472年~1511年)とし、泰能を五代目城主として位置づけている。これが事実であるならば、泰煕と泰照は同一人物であるか、あるいは泰照が泰煕の別名、もしくは泰煕の父や兄といった近親者であった可能性を検討する必要が生じる。近年の研究、特に歴史学者・丸島和洋氏の研究によれば、泰能が属する遠江朝比奈氏の系統は、実名(通字)に「泰」の字を用いるとされており 12、この点も「泰照」という名との関連性を考える上での重要な手がかりとなる。

掛川城の初期の築城者名に関する史料間のこうした食い違いは、戦国時代初期の記録の錯綜や、後世の編纂物における情報の変容・混同の可能性を示唆しており、歴史研究における史料批判の重要性を改めて認識させる。 -

初期の掛川城とその戦略的重要性

掛川城は、今川氏にとって遠江国支配の中心的拠点であり、特に西方、すなわち三河方面への勢力拡大や、尾張国の織田氏に対する最前線の防衛基地としての極めて重要な役割を担っていた 1 。さらに、東海道の要衝に位置することから、太平洋側の海運ルートと陸上交通路の結節点としての兵站基地機能も有していた可能性が指摘されている 12 。 - 提案表:朝比奈泰能 関係系図(略図)

|

関係 |

氏名 |

備考 |

|

父 |

朝比奈泰煕 (?-1511/1512) |

掛川城築城者 |

|

本人 |

朝比奈泰能 (1497?-1557) |

掛川城主、今川家重臣 |

|

正室 |

中御門宣秀の娘 |

寿桂尼(今川義元母)の姪 2 |

|

子 |

朝比奈泰朝 (1538?-?) |

泰能の跡を継ぎ掛川城主、桶狭間の戦いなどで活躍 2 |

|

(主君) |

今川氏親 |

泰煕に掛川城築城を命じる |

|

(主君の妻) |

寿桂尼 |

泰能の妻の叔母にあたり、今川家の政治にも深く関与 |

|

(主君) |

今川義元 |

泰能が重臣として仕える |

|

叔父 |

朝比奈泰以 |

泰能の家督相続時に後見役を務める 1 |

この系図は、泰能の家族関係と、今川家の中枢、特に今川義元の母であり政治にも深く関与した寿桂尼との姻戚関係を明確に示している。この繋がりは、泰能が今川家中で単なる武将ではなく、準一門としての特別な地位を占めていた背景を理解する上で重要である [2, 4, 12]。

第二部:朝比奈泰能の生涯と功績

- 第一章:泰能の生い立ちと家督相続

-

生誕年に関する諸説

朝比奈泰能の生誕年については、いくつかの説が存在する。最も有力視されているのは明応6年(1497年)生まれとする説である 2。この説に従えば、父・泰煕が永正9年(1512年)に死去した際、泰能は15歳前後であり、この年齢で家督を継いだことになる。

一方、永正14年(1517年)生まれとする説も散見される 1。しかし、この説を採用すると、父・泰煕の没年(1511年または1512年)の時点では泰能はまだ誕生していないか、あるいはごく幼少であったことになり、家督相続の経緯に関する他の記述(「父死後伯父泰以の補佐を受け」1)との整合性が取りにくくなる。父の死後に生まれていない人物が家督を継ぐことはあり得ず、また、叔父の後見を受けたという事実は、ある程度の年齢に達していたことを示唆する。したがって、1497年生誕説がより妥当性が高いと考えられる。生年の違いは、泰能の初期のキャリアや家督相続時の状況、さらには叔父による後見の期間やその意味合いの評価に大きな影響を与えるため、慎重な検討が必要である。1497年生まれであれば、若年とはいえ戦国時代においては元服し家督を継ぐことも可能な年齢であり、叔父の後見を受けつつも、比較的早期から主体的な活動を開始したと推測できる。 -

若年での家督相続と叔父・朝比奈泰以による後見

父・泰煕の死後、泰能は若年であったため、叔父にあたる朝比奈泰以(やすもち、または「やすたね」とも読まれる)の後見を受けたと記録されている 1 。これは当時の武家社会において、当主が幼少の場合や経験が浅い場合に見られた慣習的な措置であり、家の安定と継続を図るための重要な方策であった。 -

中御門宣秀の娘との婚姻と今川氏との姻戚関係

永正15年(1518年)6月、泰能は今川義元の母である寿桂尼の兄にあたる公家、中御門宣秀(なかのみかどのぶひ데)の娘を正室として迎えた 2 。この婚姻により、泰能は今川氏と姻戚関係を結ぶこととなり、今川家中における彼の政治的・社会的な地位を一層強固なものにしたと考えられる。この関係は、泰能が単に軍事面での功績によって重用されただけでなく、今川家の支配体制の中枢に近い、いわば準一門ともいえる特別な立場にあったことを示唆している。実際に、泰能の子である泰朝の代になっても、父・泰能と共に京都の公家である山科言継(やましなときつぐ)らと交流があったことが記録されており 9 、これは泰能の代からの公家との繋がり、特に妻の実家である中御門家を通じた文化的な交流が継続していたことを裏付けるものである。

- 第二章:今川家における泰能の地位と役割

-

今川氏重臣筆頭としての立場

複数の史料において、朝比奈泰能は「今川氏重臣筆頭」と記述されており 1 、今川義元の父・氏親の代からの宿老として、長年にわたり今川家に仕え、その発展に貢献したとされる 4 。官途名は左京亮、備中守などを称したことが知られている 2 。 -

掛川城主としての遠江支配と丸島和洋氏による「宿老」説

泰能は遠江国掛川城主として、今川領国の西方における防衛の重責を担ったとされてきた 1。しかし、近年の歴史研究、特に歴史学者・丸島和洋氏の研究によって、泰能の役割について新たな視点が提示されている。丸島氏は、泰能を単なる一地域の城主や城代として捉えるのではなく、今川家の「宿老」として、領国全体の運営や政策決定に深く関与した人物として評価している 12。

この「宿老」説によれば、泰能(備中守家)が掛川を統治していた時代、同地域は今川領国の中でも特に問題の少ない安定した地域であり、泰能はその領域支配の安定化に大きく寄与していたとされる 12。これは、泰能が寿桂尼の姪婿という、今川家の準一門ともいえる立場にあったことも影響していると考えられる 12。泰能が「宿老」であったという評価は、彼が掛川という一地域に限定されず、今川領国全体の軍事・内政に関与していた可能性を強く示唆する。掛川城が兵站基地としての機能を有し 12、平時から様々な物資の備蓄が行われていたという想定も、泰能の広範な権限と今川家中枢との緊密な連携を裏付けるものと言えよう。小豆坂の戦いにおける副将格としての参陣 1 や、岡崎城接収といった国家レベルの重要任務への任命 4 も、宿老としての信頼の証左と見なすことができる。泰能の役割を「宿老」と捉え直すことで、今川氏の権力構造や地方統治の実態について、より詳細かつ nuanced な理解が可能となる。 -

外交・内政における活動

泰能は三河方面への攻略にも積極的に関与したとされ 11、天文18年(1549年)に岡崎城主であった松平広忠(徳川家康の父)が暗殺された後、今川氏が岡崎城を接収する際には、その任にあたったと記録されている 4。これは、今川氏の三河支配戦略において泰能が果たした役割の重要性を示すものである。具体的な行動としては、武力を背景とした接収作業の指揮や、その後の岡崎城の管理体制構築への関与などが考えられるが、27に関連情報が見られるものの、泰能の名が直接的に記されているわけではない。

また、遠江・三河国境地帯の防衛体制を強化するため、自らの一族(分家筋の兄弟)に浜名湖西岸の宇津山城を守備させ、「宇津山朝比奈氏」と呼ばれる勢力を形成したことも知られている 4。これは、泰能が地域防衛網の構築において主導的な役割を果たしていたことを示唆している。

今川義元が進めた政策、例えば有名な分国法である「今川仮名目録」の追加条項制定などに、泰能がどの程度関与し意見を述べたかについては、提供された資料からは明確ではない。しかし、彼が重臣筆頭であり、宿老としての立場にあったことを考慮すれば、領国経営に関する重要な意思決定に一定の影響力を持っていたと推測することは自然であろう 14。

- 第三章:主要な軍事活動と武功

-

第二次小豆坂の戦い(天文17年/1548年)

天文17年(1548年)、三河国の覇権を巡って今川義元と尾張国の織田信秀が激突した第二次小豆坂の戦いは、泰能の武功を語る上で欠かせない戦いである。この戦において泰能は、今川家の軍師として名高い太原雪斎の副将格として参陣し、織田軍に対して大勝を収めたと記録されている 1。

史料によれば、今川・松平連合軍の兵力は約10,000、対する織田軍は約4,000とされ、兵力で勝る今川方が勝利を掴んだ 15。この戦功は、泰能が優れた軍事指揮官であったことを証明するものであり、今川家中における彼の評価をさらに高めたと考えられる。

「副将格」という地位は、単に序列が二番目であるというだけでなく、総大将である雪斎の高度な戦略・戦術を深く理解し、それを実戦部隊を率いて効果的に実行する能力が求められたことを意味する。雪斎という当代屈指の軍師の下で勝利に貢献した経験は、泰能自身の軍事的知見を深めるとともに、その後の今川軍における彼の存在感を一層大きなものにしたであろう。雪斎と泰能の具体的な連携内容については詳らかではないが、雪斎が全体の戦略を立案・指揮し、泰能が一部隊を率いて戦術目標を達成した、あるいは雪斎が直接指揮できない局面において代理で指揮を執る権限を有していたなどの可能性が考えられる。この小豆坂での勝利は、雪斎の卓越した戦略と、それを支える泰能のような有能な指揮官の存在があってこそ成し遂げられたものであり、当時の今川家の軍事力の高さを示す重要な事例である。 -

岡崎城接収への関与

前述の通り、天文18年(1549年)に松平広忠が家臣によって暗殺された後、今川氏が三河支配の重要拠点である岡崎城を接収する際に、泰能がその任務の中心的な役割を担ったとされる 4 。具体的な行動については詳細な記録が乏しいものの、武力を背景とした接収作業の指揮、あるいはその後の岡崎城の統治体制の構築に関与した可能性が高い。 -

その他の合戦への参加可能性

泰能の没年については後述するが、弘治3年(1557年)に没したとする説が有力であるため、それ以降の合戦、特に永禄3年(1560年)の桶狭間の戦いへの参加は考えにくい。しかしながら、もし後述する永禄11年(1568年)以降の生存説が事実であれば、桶狭間の戦いやその後の武田氏・徳川氏との戦いに関与した可能性も浮上する。

ただし、17に、桶狭間の戦いにおける鷲津砦攻撃に朝比奈泰能が関与したとの記述があり、その史料として長野県立歴史館所蔵の古文書目録「(桶狭間合戰の古跡) 鷲津砦 守將西軍織田信平等 東軍朝比奈泰能等に攻められ將飯尾定宗等戰死」17 が挙げられている点は注目に値する。これが事実であれば、泰能の没年に関する議論はさらに複雑化する。しかし、多くの史料では泰能の子である朝比奈泰朝が桶狭間の戦いで鷲津砦を攻略したとされており 9、泰能と泰朝の事績が混同されている可能性 1 を再度検討する必要がある。泰朝も父と同様に備中守を称していたことが 9、この混同の一因となった可能性も考えられる。

- 第四章:泰能の死とそれにまつわる諸説

-

弘治3年(1557年)8月30日没説

朝比奈泰能の没年として最も多くの史料で支持されているのが、弘治3年(1557年)8月30日である 2。この説が正しければ、今川家の軍事・内政両面で重きをなした太原雪斎が弘治元年(1555年)に死去しており、それに続く形での泰能の死は、主君・今川義元にとって計り知れない痛手であったと評価されている 2。今川家の屋台骨を支える二人の重要人物をわずか2年の間に相次いで失ったことが、その3年後の永禄3年(1560年)に起こる桶狭間の戦いでの今川軍の歴史的敗北、そしてその後の今川氏の急速な衰退に繋がる遠因の一つとなった可能性は十分に考えられる。

雪斎が今川家の軍事・外交・内政における最高顧問としての役割を、そして泰能が西方の軍事司令官兼宿老としての役割をそれぞれ担っていたとすれば、彼らの相次ぐ死は、今川家の軍事指揮系統の弱体化、政策決定能力の低下、そして義元個人への負担の集中を招いた可能性がある。特に、尾張国における織田信長の急速な台頭という外部環境の劇的な変化に対応する上で、経験豊富で洞察力に優れた宿老たちの不在は、今川家にとって致命的な影響を及ぼしたのかもしれない。桶狭間の戦いにおける今川軍の油断や情報収集の甘さといった敗因とされる諸点は、雪斎や泰能のような経験豊かな重臣が生きていれば、あるいは回避できた可能性も否定できない。したがって、彼らの死は単なる個人の逝去に留まらず、今川家の権力構造と意思決定メカニズムに深刻な影響を与えた「構造的な損失」であったと捉えるべきであろう。 -

武田信玄駿河侵攻時(永禄11年/1568年以降)生存説

一方で、泰能の死に関しては異説も存在する。一説によれば、泰能は通称を弥太郎といい、武田信玄による駿河侵攻(永禄11年12月)の際まで存命であり、主君・今川氏真が駿府から脱出する時間を稼ぐために武田軍の追手に身一つで突入し、奮戦の末に駿府の市中で自害して果てたという壮絶な伝承がある 2。

この説に関連して、静岡市葵区大鋸町(旧・駿河区大谷と記す資料もある)に位置する大正寺に、泰能の墓とされるものが現存するとも伝えられている 2。しかしながら、19及び20の資料では、大正寺にあるのは今川氏真の家臣で長篠の戦いなどで活躍した朝比奈泰勝(やすかつ)の墓であるとしており、情報が錯綜している。このため、大正寺にあるとされる「泰能の墓」の伝承の信憑性については、さらなる詳細な検証が必要である。

もしこの武田信玄侵攻時生存説が事実であれば、泰能の晩年の評価、特に今川家への忠節のあり方は大きく変わることになる。しかし、現存する多くの史料が弘治3年没説を支持している現状を鑑みれば、この生存説は同族の別の人物(例えば泰勝など)の事績との混同や、後世の創作である可能性も慎重に考慮すべきである 2。 -

子・朝比奈泰朝との混同の可能性

泰能の没後も、史料中に彼の名が散見されることがあるが、これについては、その子である朝比奈泰朝の事績と混同されている可能性が複数の研究者によって指摘されている 1 。泰朝も父と同様に備中守を称していたことが記録されており 9 、この官途名の一致が混同を生む一因となった可能性は高い。 - 提案表:朝比奈泰能 生没年に関する諸説比較表

|

説の名称 |

生年 |

没年 |

主な根拠・関連史料 |

備考 |

|

弘治3年(1557年)没説(有力説) |

明応6年(1497年) |

弘治3年8月30日(1557年9月22日) |

2 。多くの事典類、系譜史料で採用。太原雪斎の死(1555年)との関連で今川家への影響が論じられることが多い。 |

最も広く受け入れられている説。子の泰朝との事績混同に注意が必要。 |

|

弘治3年(1557年)没説(異説) |

永正14年(1517年) |

弘治3年(1557年) |

1 (一部で併記)。 |

父・泰煕の没年(1511/1512年)との整合性に問題があり、信憑性は低いと考えられる。家督相続時の年齢が計算上合わなくなる。 |

|

永禄11年(1568年)以降生存説 |

明応6年(1497年)? |

永禄11年(1568年)以降 |

2 (「別伝」として紹介)。武田信玄の駿河侵攻時に氏真を逃がすために奮戦し自害したとの伝承。静岡市大正寺に墓所伝承があるが、朝比奈泰勝の墓との説もある 19 。 |

伝承の域を出ず、史料的裏付けは弱い。同族の別人物や子の泰朝との混同の可能性が高い。桶狭間の戦いへの関与を示唆する史料 17 もこの説と関連する可能性があるが、泰朝の誤認か。 |

この比較表は、朝比奈泰能の基本的な時系列情報をめぐる諸説を整理し、それぞれの根拠と問題点を明確にすることを目指したものである。特に没年に関する異説は、彼の最期や今川家への忠誠のあり方に関する評価を大きく左右するため、その根拠を比較検討することは人物評価の前提として極めて重要である。

第三部:朝比奈泰能をめぐる史料と研究

- 第一章:『宗長手記』に見る朝比奈氏と掛川

-

『宗長手記』の史料的価値

『宗長手記』(そうちょうしゅき)は、室町時代後期から戦国時代初期にかけて活躍した連歌師、柴屋軒宗長(さいおくけんそうちょう、1448年~1532年)によって記された日記及び紀行文である。この手記は、当時の東海道筋の社会状況、武士や公家との交流、さらには地方の文化や風俗を伝える一級の歴史史料として高く評価されている。 -

「掛川築城の次第」「朝比奈氏戦忠の次第」の記述内容の分析

『宗長手記』には、宗長が大永2年(1522年)に駿河国を出立し、遠江国の掛川に至り、そこで朝比奈泰能の館に逗留した際の記録が含まれている。この時、宗長は「掛川築城の次第」や「朝比奈氏戦忠の次第」といった記録を見聞したことが記されている 21。

「掛川築城の次第」については、前述の通り、朝比奈泰照(泰煕と同一人物か、あるいはその近親者かについては議論がある)による掛川城築城の様子や、城の規模(例えば「外城のめぐり六、七百間」「堀あり。嶮々」「堀は幽谷のごとく」といった描写)が具体的に記されている 12。これらの記述は、掛川城の初期の構造や規模を考察する上で非常に貴重な情報を提供している。

一方、「朝比奈氏戦忠の次第」に関しては、提供された資料からはその具体的な戦闘内容や詳細までは判明しない。しかし、その名称から、朝比奈一族が今川家に対して示した忠勤の様子や、具体的な武功について記録したものであったと推測される。この「戦忠」が、泰能自身の時代の戦いを指すのか、あるいは父・泰煕の代の戦功を記録したものなのかについては、さらなる史料分析と比較検討が必要となる。

宗長が泰能の館でこれらの「次第」を見聞し、それを自身の手記に書き留めたという事実は、当時の朝比奈氏、特に泰能の系統が、自家の由緒や輝かしい功績を記録・編纂し、それを宗長のような著名な文化人や知識人に披露することを通じて、家の格式や正当性を外部に積極的にアピールしようとしていた可能性を示唆している。武家が自らの家の歴史や武功を記録し、それを権威付けや家格の維持・向上に利用することは、戦国時代において一般的に見られた行動であり、朝比奈氏もまた、そうした戦略的意図を持っていたと解釈できる。宗長がこれらの記録に触れ、手記に留めたことは、結果として朝比奈氏の事績が後世に伝わる一助となったと言えるだろう。 -

宗長と朝比奈氏(泰能を含む)との交流

『宗長手記』の記述によれば、宗長は大永2年(1522年)に掛川を訪れた際、朝比奈泰能の館に逗留し、そこで発句を詠んでいる 21 。この時、泰能は(1497年生まれと仮定すれば)25歳前後であり、既に朝比奈家の当主として、宗長のような高名な文化人を客として迎える立場にあったことがわかる。この交流の事実は、朝比奈氏が中央の文化人とも繋がりを持ち、武事だけでなく文化的な活動にも理解と関心を有していたことを示すものとして興味深い。

- 第二章:近年の研究動向と評価

-

丸島和洋氏らによる今川氏家臣団研究における泰能の位置づけ

近年の戦国時代史研究において、歴史学者・丸島和洋氏は、その著作『今川義元とその時代』所収の論文「今川氏家臣団論」などを通じて、朝比奈泰能(備中守家)に関する詳細かつ注目すべき研究成果を発表している 12。

丸島氏の研究の重要な点は、泰能を単に掛川城主という一地域の領主として捉えるのではなく、今川家の「宿老」として、今川領国全体の政治・軍事運営に深く関与した人物として再評価していることである 12。この「宿老」説は、泰能の今川本家との姻戚関係や、小豆坂の戦いでの副将格としての役割、岡崎城接収への関与といった広範な活動とよく整合しており、泰能の歴史的評価に新たな光を当てるものとして注目される。

また、丸島氏は朝比奈氏の複雑な系統についても整理を行い、泰能が属する遠江朝比奈氏(通称に「弥」の字、実名(通字)に「泰」の字を用いる家系)と、駿河朝比奈氏(通称に「又」の字を用い、花倉の乱で一時没落した後に惣領家となったとされる家系)を明確に区別している 12。

丸島氏の研究は、従来「掛川城主」として、やや地域的に限定された視点から捉えられがちであった泰能の評価を、今川家全体の国政に関わる「宿老」へと引き上げるものであり、今川氏の権力構造や家臣団編成の理解に新たな視角を提供するものである。この視点に立てば、泰能の死が今川氏に与えた打撃の深刻さが、より具体的に理解できるようになる。今後の研究課題としては、丸島氏が提示する「宿老」としての泰能の具体的な政治活動や意思決定への関与を示す一次史料のさらなる発掘や分析が期待される。特定の一研究者による詳細な分析が、歴史上の人物評価を大きく変容させる可能性を示す好例であり、泰能研究の進展は、今川氏研究全体の深化にも貢献するものと考えられる。 -

史料の再検討と新たな泰能像の可能性

朝比奈泰能に関しては、その没年に関する異説や、静岡市大正寺に残るとされる墓の伝承 2 など、未だ解明されていない点も少なくない。これらの情報については、史料的な裏付けの確認や、伝承の成立過程に関する再検証が求められる。

『宗長手記』以外の一次史料、特に泰能自身が発給した文書や、彼の活動に直接関連する古文書の探索も、今後の研究において極めて重要である。12で紹介されている講演資料では、永禄12年(1569年)の「懸河」(掛川)関連文書が38通と集中的に見られることが指摘されているが、これは年代的に見て泰能の子である泰朝の時代のものと考えられる。泰能自身の具体的な活動を明らかにする史料が発見されれば、その実像はより一層明確になるであろう。

結論:朝比奈泰能の歴史的評価

-

今川家における泰能の重要性の再確認

朝比奈泰能は、父・泰煕が築いたとされる遠江国の要衝・掛川城を拠点とし、今川氏の遠江支配の安定化と、西方への勢力拡大戦略を支えた中核的な武将であったと言える。

天文17年(1548年)の第二次小豆坂の戦いにおける副将格としての戦功、今川家の軍師・太原雪斎に次ぐ重臣としての位置づけ、そして今川本家との緊密な姻戚関係は、彼が主君・今川義元にとって、軍事・政治の両面で不可欠な存在であったことを強く示している。

近年の丸島和洋氏による「宿老」説を採用するならば、泰能の評価はさらに高まり、単なる一城主や方面軍司令官に留まらず、今川家の国政レベルの意思決定にも関与するキーパーソンであったと結論づけられる。 -

史料的制約と今後の研究課題

一方で、朝比奈泰能自身の発給文書が現状では多く確認されていないなど、一次史料の制約から、その生涯や具体的な活動の全貌には未だ不明な点も多い。特に、没年に関する複数の異説は、彼の最期や今川家への忠誠のあり方に関する最終的な評価を左右する重要な論点であり、今後の研究による解明が待たれる。

また、その子である朝比奈泰朝の事績との混同を慎重に排し、泰能固有の活動をより明確に区分していくことも、今後の研究における重要な課題である。

『宗長手記』に残された記述のさらなる詳細な分析や、関連する古文書、系譜史料、さらには考古学的な知見などを総合的に比較検討することを通じて、朝比奈泰能という戦国武将の、より詳細かつ客観的な実像解明が進むことが期待される。

主要参考文献一覧(本報告書作成にあたり参照した資料群より抜粋)

- ウェブサイト「Weblio辞書」内「朝比奈泰能」の項 1

- ウェブサイト「Wikipedia」内「朝比奈泰能」「朝比奈泰朝」「小豆坂の戦い」等の関連項 2

- ウェブサイト「note」記事 satsius1073氏「【今川の忠臣】朝比奈泰朝とは?~裏切った方と裏切らなかった方~」 4

- 掛川市ウェブサイト掲載資料「懸河城の朝比奈氏・今川氏・徳川氏」(大石泰史氏講演資料、2023年) 12

- 丸島和洋「今川氏家臣団論」(黒田基樹編著『戦国大名の新研究1 今川義元とその時代』戎光祥出版、2019年) 12

- 岩下紀之「『宗長手記』の構成と意図―「掛川築城の次第」「朝比奈氏戦忠の次第」をめぐって―」(『国文学研究』65号、早稲田大学国文学会、1978年) 21 (ただし、本報告では内容の直接参照は限定的)

- 『宗長手記』(島津忠夫校注、岩波文庫、1994年など)

引用文献

- www.weblio.jp https://www.weblio.jp/content/%E6%9C%9D%E6%AF%94%E5%A5%88%E6%B3%B0%E8%83%BD#:~:text=%E6%9C%9D%E6%AF%94%E5%A5%88%E6%B3%B0%E8%83%BD%EF%BC%88%E3%81%82%E3%81%95%E3%81%B2%E3%81%AA%20%E3%82%84%E3%81%99%E3%82%88%E3%81%97%EF%BC%89%201517%EF%BD%9E1557&text=%E9%A7%BF%E6%B2%B3%E3%83%BB%E4%BB%8A%E5%B7%9D%E6%B0%8F%E9%87%8D%E8%87%A3%E7%AD%86%E9%A0%AD,%E7%B9%94%E7%94%B0%E6%B0%8F%E3%81%AB%E5%A4%A7%E5%8B%9D%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%82

- 朝比奈泰能とは? わかりやすく解説 - 戦国武将 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E6%9C%9D%E6%AF%94%E5%A5%88%E6%B3%B0%E8%83%BD

- カードリスト/今川家/今003朝比奈泰能 - 戦国大戦あっとwiki - atwiki(アットウィキ) https://w.atwiki.jp/sengokutaisenark/pages/119.html

- 【大河ドラマ連動企画 第13話】どうする泰朝(朝比奈泰朝)|さちうす - note https://note.com/satius1073/n/n113561f76e96

- 朝比奈泰能 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%9D%E6%AF%94%E5%A5%88%E6%B3%B0%E8%83%BD

- 【なにぶん歴史好きなもので】戦国大名今川氏、武田氏を支えた地元の武士団を深掘り!「戦国武将岡部氏と朝比奈氏」展に行ってきました/藤枝市郷土博物館 - アットエス https://www.at-s.com/life/article/ats/1592177.html

- 朝比奈信置 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%9D%E6%AF%94%E5%A5%88%E4%BF%A1%E7%BD%AE

- 朝比奈氏とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E6%9C%9D%E6%AF%94%E5%A5%88%E6%B0%8F

- 朝比奈泰朝 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%9D%E6%AF%94%E5%A5%88%E6%B3%B0%E6%9C%9D

- 誰もが裏切り、去っていく中…最後まで今川氏真を守り抜いた忠臣 ... https://mag.japaaan.com/archives/196368

- あさひな - 大河ドラマ+時代劇 登場人物配役事典 https://haiyaku.web.fc2.com/asahina.html

- 懸川城の朝比奈氏・今川氏・徳川氏 - 掛川市 https://www.city.kakegawa.shizuoka.jp/fs/4/7/5/5/2/9/_/__________.pdf

- 朝比奈城跡 - BIGLOBE http://www2u.biglobe.ne.jp/~ture/asahinasizuoka.htm

- 駿河の戦国大名であった今川義元の実像に迫る! 企画展「今川義元~偉大なる駿河の太守~」4 https://scmh.jp/userfiles/files/%E3%80%90%E3%83%97%E3%83%AC%E3%82%B9%E3%83%AA%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%80%91%E4%BC%81%E7%94%BB%E5%B1%95%20%E4%BB%8A%E5%B7%9D%E7%BE%A9_WEB.pdf

- 小豆坂の戦い - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8F%E8%B1%86%E5%9D%82%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84

- 小豆坂之战 - 维基百科 https://zh.wikipedia.org/zh-cn/%E5%B0%8F%E8%B1%86%E5%9D%82%E4%B9%8B%E6%88%98

- [ID:227587] (桶狭間合戰の古跡) 鷲津砦 守將西軍織田信平等 東 ... https://jmapps.ne.jp/npmh_bunken/det.html?data_id=227587

- F434 朝比奈国俊 - 系図コネクション https://www.his-trip.info/keizu/F434.html

- 2012年静岡市お墓巡り(その5:朝比奈泰勝・岡部元信・孕石元泰の墓) | 筑後守の航海日誌 https://tikugo.com/blog/shizuoka/sizuoka_city_2012_5/

- 朝比奈泰勝のお墓(大正寺) | さのすけの色々日記 https://ameblo.jp/sanokomakota/entry-11145443094.html

- waseda.repo.nii.ac.jp https://waseda.repo.nii.ac.jp/record/4241/files/KokubungakuKenkyu_65_Iwashita.pdf

- httpsa://waseda.repo.nii.ac.jp/record/4241/files/KokubungakuKenkyu_65_Iwashita.pdf

- sitereports.nabunken.go.jp https://sitereports.nabunken.go.jp/files/attach/68/68381/142169_1_%E8%BF%91%E4%B8%96%E3%81%AE%E6%8E%9B%E5%B7%9D.pdf

- 朝比奈親徳 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%9D%E6%AF%94%E5%A5%88%E8%A6%AA%E5%BE%B3

- 書誌所蔵情報 | 石川県立図書館 https://www.library.pref.ishikawa.lg.jp/wo/opc_srh/srh_detail/1000001232105/

- 戦国大名の新研究1 今川義元とその時代 戎光祥出版|東京都千代田 ... https://www.ebisukosyo.co.jp/sp/item/529/

- 安城合戦 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%89%E5%9F%8E%E5%90%88%E6%88%A6