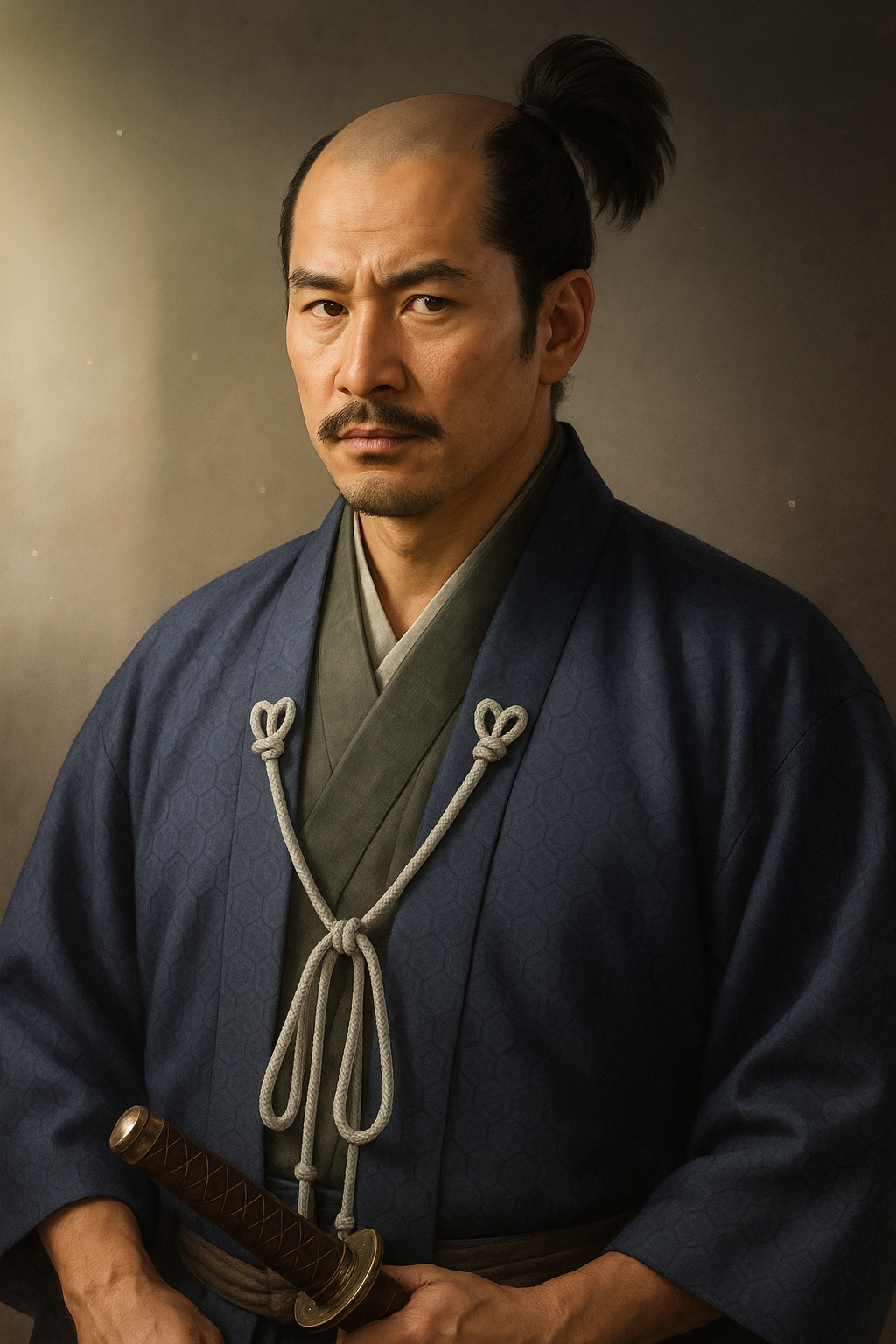

本多正純

本多正純は家康・秀忠に仕え幕政中枢で権勢を誇る。大坂の陣で和平交渉を主導するも、秀忠との関係悪化や傲慢さで改易され配流地で没した。

本多正純:徳川初期政権における権勢と失脚

序論

本多正純(ほんだ まさずみ)は、安土桃山時代から江戸時代初期にかけて活躍した武将であり、大名である。徳川家康・秀忠の二代にわたり将軍に仕え、特に江戸幕府創成期においては、父・本多正信(まさのぶ)と共に幕政の中枢にあって絶大な権勢を誇った 1 。家康が駿府に隠居して大御所政治を行った時代には、その側近第一人者として「父子あいならびて天下の権をとる」とまで評されるほどの栄華を極めた 1 。

しかし、その権勢は長くは続かず、二代将軍・徳川秀忠の治世下において突如として失脚し、配流の身となる。彼の生涯は、個人の才覚と運命の変転、そして政権移行期における権力闘争の複雑さを如実に物語っており、江戸幕府成立史を深く理解する上で欠くことのできない重要人物の一人と言えよう。本報告では、本多正純の出自からその栄光と悲劇的な末路までを、関連史料に基づいて詳細に検討する。

表1:本多正純 略年表

|

年代(西暦) |

年齢 |

主な出来事 |

役職・石高など |

|

永禄8年(1565年) |

1歳 |

三河国に生まれる 1 |

|

|

天正10年(1582年頃) |

18歳 |

徳川家康の文書発給に関与 1 |

家康小姓 |

|

慶長5年(1600年) |

36歳 |

関ヶ原の戦いに従軍 5 |

|

|

慶長10年(1605年頃) |

41歳 |

下野国小山などで3万3千石を領す 1 |

小山藩主 |

|

慶長12年(1607年) |

43歳 |

家康の駿府移封に従い、駿府政権の中枢を担う 1 |

|

|

慶長17年(1612年) |

48歳 |

勘定奉行、奏者番などに就任 5 |

|

|

慶長19年(1614年) |

50歳 |

大坂冬の陣、和平交渉に関与 2 |

|

|

元和元年(1615年) |

51歳 |

大坂夏の陣 |

|

|

元和2年(1616年) |

52歳 |

徳川家康死去。秀忠の年寄となる 2 |

年寄 |

|

元和5年(1619年) |

55歳 |

下野国宇都宮15万5千石に加増移封 1 |

宇都宮藩主 |

|

元和8年(1622年) |

58歳 |

宇都宮城釣天井事件の嫌疑などで改易、出羽国横手へ配流 1 |

1千石配流 |

|

寛永14年(1637年) |

73歳 |

配流先の出羽国横手で死去 1 |

|

第一章:出自と初期の経歴

生い立ちと家系

本多正純は、永禄8年(1565年)、徳川家康の領国であった三河国(現在の愛知県東部)に生を受けた 1 。彼の誕生した時期は、父である本多正信が三河一向一揆に与し、一時的に家康の下を出奔していたとされる波乱の時期と重なる 2 。このため、正純の幼少期は必ずしも安泰なものではなく、父・正信が流浪している間、母と共に三河に残り、徳川家臣である大久保忠世の庇護を受けて育ったと伝えられている 2 。

父・本多正信は、徳川家康の謀臣としてその名を馳せ、家康の天下取りにおいて知謀をもって補佐した重臣である 1 。一度は家康に背いた過去を持つ正信であったが、後に大久保忠世の取りなしによって帰参を許され、その智略と行政手腕によって家康の側近筆頭としての地位を確立した 2 。正純の生涯とキャリアは、この偉大な父の存在と、その政治的浮沈から受けた影響を抜きにしては語り得ない。父が築き上げた家康の信頼という無形の財産は、正純自身の立身にも大きく作用したと考えられる。しかし同時に、父が過去に主君に背いたという事実は、正純にとってある種の重荷や、あるいは反面教師としての教訓となった可能性も否定できない。

徳川四天王の一人に数えられる猛将・本多忠勝とは同じ本多一族の出身であるが、系譜上では比較的遠縁の関係にあたる 10 。正信・正純父子が主に知謀と行政能力をもって家康に仕えた吏僚的性格の強い家系であったのに対し、忠勝は武勇をもって戦場で功績を重ねた武断派の代表格であり、その家中における役割や気風は対照的であった。一部の資料では、正信と忠勝の関係は必ずしも良好ではなかったとも指摘されており 10 、これは本多一族内における役割分担や勢力バランスの複雑さを示唆している。

正純の幼名は千穂(ちほ)、後に弥八郎(やはちろう)と称した 1 。これは父・正信も名乗った通称である 9 。官位は従五位下に叙され、上野介(こうずけのすけ)を名乗った 1 。父・正信もまた従五位下・佐渡守に任じられている 13 。

徳川家康への出仕と初期の活動

本多正純は、幼少の頃より徳川家康の小姓として近侍し、早くからその才能の片鱗を見せていた。天正10年(1582年)、すなわち17歳頃には、既に家康が発給する文書の取次ぎに関与していた記録があり 1 、これは彼が若くして家康の側近くで政務に触れる機会を得ていたことを示している。この時期の経験は、後の吏僚としての彼の能力を涵養する上で重要な意味を持ったと考えられる。

前述の通り、父・正信が一向一揆後の流浪から帰参すると、正純もまた正式に家康の家臣団に加わり、親子で徳川家に仕えることとなった 2 。父・正信が武功ではなく智謀と行政手腕によって家康の信頼を勝ち得たように 9 、正純もまた、その初期のキャリアから行政・事務能力が求められる分野で頭角を現し始めた。これは、本多忠勝に代表される武断派とは異なる、吏僚派としての本多家の地位を父子で築いていく上での素地が、この時期に既に形成されつつあったことを示唆している。

第二章:徳川家康政権下での台頭

家康の側近としての信任と役割(駿府政権を中心に)

慶長10年(1605年)頃には下野国小山(現在の栃木県小山市)などで3万3千石を領する大名となっていた本多正純は 1 、慶長12年(1607年)、徳川家康が将軍職を次男・秀忠に譲り、自身は大御所として駿府(現在の静岡市)に隠居すると、これに随行し、駿府政権の中枢を担うこととなった 1 。この時期、父・正信は江戸にあって秀忠を補佐し、正純は駿府で家康を補佐するという体制が敷かれ、その権勢は「父子あいならびて天下の権をとる」と新井白石によって後に評されるほどであった 1 。

駿府における家康は、名目上は隠居の身でありながらも、依然として幕政の実権を握り、外交や全国規模の重要政策の決定に関与し続けた。このため、正純は事実上、江戸の幕府とは別個の、しかしより上位の意思決定機関の中枢にあって、家康のブレーンとして外交から内政に至るまで万事を仕切る役割を果たした 1 。その権勢は絶大であり、慶長17年(1612年)には、家康が秀忠と天下の政務について協議するにあたり、正純と板倉勝重を召したという記録が残っている 15 。また、キリスト教禁教令の発布や、京都における南蛮寺の破却といった、当時の重要政策の推進にも深く関与していたことが史料からうかがえる 15 。同年には勘定奉行や奏者番といった幕府の要職にも就き、幕府財政の掌握にも影響力を行使した 5 。この駿府での経験と、そこで振るった強大な権勢は、家康死後に彼が江戸へ移った際の振る舞いや、周囲の幕臣との間に軋轢を生む一因となった可能性も考えられる。彼は「将軍の家臣」であると同時に、「大御所の筆頭家臣」という強い自負を持っていたのかもしれない。

関ヶ原の戦いにおける貢献

慶長5年(1600年)、天下分け目の戦いと称される関ヶ原の戦いが勃発した際、本多正純は35歳で家康に従軍した 5 。この戦いにおいて、彼が最前線で槍を振るって武功を立てたという記録は少ない。むしろ、その役割は情報収集、諸将への伝令、戦況の分析といった後方支援、すなわち参謀としての活動が主であった 5 。これは、父・正信と同様に、武勇ではなく知略をもって主君に貢献するという、本多家(正信流)の家風を色濃く反映したものであったと言えよう。

戦後、正純は西軍の首魁であった石田三成の身柄を預かるという、政治的に非常に重要な役目を家康から命じられた 1 。この時、捕縛された三成に対し、敗軍の将でありながら自害しなかったことを厳しく詰問したという逸話が伝えられている 2 。この逸話は、正純の剛直な一面を示すと同時に、徳川方としての勝利者意識と、敗者に対する厳しい姿勢をうかがわせる。

幕政における権勢の確立

徳川家康の絶対的な信任を背景として、本多正純は父・正信と共に江戸幕府創業期における実力者として、幕政に大きな影響力を行使した 1 。その権勢は、江戸城や駿府城の大規模な普請(城郭整備)事業にも及んだ。彼は諸大名に対して普請役を割り当て、工事の進捗を管理する立場にあり、徳川幕府の権威を内外に示すための基盤づくりにも深く関与したのである 5 。

しかし、このような父子による権力の集中は、他の譜代大名や幕臣たちからの嫉妬や警戒心を生みやすい状況であったことも否めない。家康という絶対的な後ろ盾が存在する間は、これらの不満が表面化することは少なかったであろうが、その庇護が失われた場合には、大きな反動が起こりうる危険性を内包していた。特に、正純自身が勘定奉行として幕府財政を掌握し 5 、諸大名の統制にも関与するなど、多方面にわたって権限を拡大していたことは、家康死後の政敵にとって格好の攻撃材料を提供しうるものであった。父・正信は自身の加増を固辞するなど、その権勢が過度なものとならないよう慎重な姿勢を見せたが 2 、正純がその父の教訓を十分に活かせなかったことが、後の失脚へと繋がる遠因となった可能性は否定できない。

表2:本多正純 知行・役職一覧

|

時期 |

役職名など |

藩名・石高など |

主な出来事・特記事項 |

|

天正10年(1582年頃) |

小姓 |

|

家康の文書発給に関与 1 |

|

慶長5年(1600年) |

|

|

関ヶ原の戦いに従軍、戦後石田三成を預かる 1 |

|

慶長10年(1605年頃) |

(小山藩主) |

下野国小山藩など3万3千石 1 |

大名となる |

|

慶長12年(1607年) |

家康側近 |

(駿府) |

家康の駿府移封に従う 1 |

|

慶長17年(1612年) |

勘定奉行、奏者番 |

|

幕府財政などに関与 5 |

|

元和2年(1616年) |

年寄(老中格) |

(江戸) |

家康死後、秀忠に仕える 2 |

|

元和5年(1619年) |

宇都宮藩主 |

下野国宇都宮藩15万5千石 1 |

知行が大幅に加増される |

|

元和8年(1622年) |

|

(配流後)出羽国由利(横手)にて1千石 1 |

改易、配流 |

第三章:大坂の陣と豊臣家の滅亡

大坂冬の陣における和平交渉と謀略

慶長19年(1614年)に勃発した大坂冬の陣において、本多正純は戦闘の指揮を執るよりも、むしろ外交交渉や調略といった政治的側面で重要な役割を担った 2 。彼は豊臣方の有力武将、例えば真田信繁(幸村)などに対して寝返りを持ちかけるといった裏工作も行っていたとされるが、これは功を奏さなかった 3 。

戦局が膠着状態に陥り、双方の兵糧が乏しくなると、和平の機運が高まった。この際、正純は家康の側室である阿茶局と共に徳川方の代表として豊臣方との停戦交渉にあたり、和平を成立させることに成功した 3 。しかし、この和平交渉とその後の対応において、正純の冷徹な謀略家としての一面が露呈する。和平条件の一つとして、大坂城の堀を埋め立てることが合意されたが、正純はこれを奉行するにあたり、単に外堀を埋めるだけでなく、豊臣方との約束の範囲を超えて二の丸、三の丸の堀まで埋め立ててしまったのである 1 。これにより、大坂城は裸城同然となり、その防御能力は著しく低下した。この行為は、豊臣方との信頼関係を完全に破壊し、翌年の大坂夏の陣の再燃を不可避なものにしたと言える。徳川方の視点から見れば、これは豊臣家を滅亡させるための巧妙な布石であり、家康の意向を汲んだ「深謀遠慮」と評価できるかもしれない。しかし同時に、この一件は正純の「目的のためには手段を選ばない」という非情な側面を強く印象づけるものであり、彼の評判や人間関係に負の影響を与えた可能性は否定できない。このような冷徹さが、後の失脚時に彼への同情が集まりにくい状況を作り出した一因となったとも考えられる。

大坂夏の陣への関与と豊臣家滅亡における役割

元和元年(1615年)、大坂夏の陣が勃発すると、冬の陣の後に堀を埋め立てられ、要塞としての機能を著しく削がれた大坂城の豊臣方は、籠城戦を選択することが困難となり、野戦に打って出ざるを得ない状況に追い込まれた 3 。結果として豊臣方は徳川軍の圧倒的な兵力の前に敗北を喫し、滅亡へと向かった。正純が冬の陣の後に行った徹底的な堀の埋め立ては、夏の陣における徳川方の勝利を決定づける上で、極めて重要な布石となったのである。

豊臣家が滅亡した後、正純はその政治的手腕を発揮し、大名の配置換えや知行地の割り当てといった戦後処理においても中心的な役割を果たした 5 。大坂の陣における彼の役割は、戦闘指揮官としてではなく、一貫して外交、謀略、そして戦後処理といった政治的な側面が強かった。これは、父・正信と同様の「知臣」としての役割であり、徳川政権における本多父子の特異なポジションを改めて示すものであった。豊臣家を完全に滅亡させるという家康の強固な意志を、正純が忠実に、かつ極めて効果的に実行したと言える。彼の行政手腕や交渉能力が、平時のみならず、戦時や政権移行期といった国家の存亡に関わる局面においても、不可欠なものであったことを示している。

第四章:徳川秀忠政権下における活動と権勢の頂点

秀忠政権下での年寄としての役割

元和2年(1616年)、徳川家康が75歳でその生涯を閉じると、本多正純の政治的立場にも大きな変化が生じた。絶対的な後ろ盾であった家康を失った正純は、活動の拠点を駿府から江戸へ移し、二代将軍・徳川秀忠の下で年寄(後の老中格に相当)に就任し、引き続き幕政の中枢で重きをなした 2 。家康の葬礼や、その遺骸を祀る日光東照宮の壮大な造営事業においては、藤堂高虎と共に奉行を務めるなど、秀忠政権初期においてもその手腕を発揮した 1 。

宇都宮藩主としての治政

元和5年(1619年)、正純は2万石を加増され、下野国宇都宮(現在の栃木県宇都宮市)15万5千石の藩主として封じられた 1 。これは、彼の知行としては最大のものであり、その権勢が頂点に達したことを示す出来事であった。しかし、この大幅な加増は、彼の将来に影を落とす要因ともなった。父・正信は生前、「知行は3万石以下に留め、分をわきまえよ」と遺言していたと伝えられる 2 。過度な権力集中や栄華が周囲の嫉妬や警戒を招き、ひいては身の破滅に繋がることを、正信自身が家康に仕える中で経験した数々の権力闘争の教訓から悟っていたのであろう。しかし、正純はこの父の遺言に背き、大領を拝領した。この事実は、彼の性格的な自信過剰さ、あるいは時勢の読みの甘さを示唆しているとも解釈でき、結果として周囲の諸大名や幕臣からの反感を買い、後の失脚へと繋がる一因となった可能性が指摘されている。

家康の死は、正純にとって最大の権力基盤の喪失を意味した。秀忠は父・家康とは異なる独自の政権運営を志向し、家康時代からの重臣、特に正純のような強大な影響力を持つ人物を徐々に遠ざけ、自身の側近を中心とした新たな権力構造を構築しようとしたと考えられる。正純は、駿府での家康側近としての長年の経験から、秀忠に対しても家康時代と同様の尊大な態度で接した可能性があり、これが秀忠自身や、土井利勝ら秀忠の新たな側近たちとの間に深刻な摩擦を生んだとしても不思議ではない 2 。宇都宮15万5千石への加増移封は、一見すれば栄転であり、彼の権勢の頂点を示すものと捉えられるが、別の見方をすれば、幕政の中枢から物理的に距離を置かせ、その影響力を削ぐための巧妙な布石であったという解釈も可能である。父・正信の遺言は、単なる処世術に留まらず、組織内における権力バランスの重要性や、持続可能な影響力を保つための深遠な知恵を示していたと言えよう。正純のその後の運命は、この遺言の重みを皮肉にも裏付ける結果となったのである。

第五章:失脚の経緯

秀忠との関係悪化と政策的対立

徳川家康の死後、本多正純と二代将軍・徳川秀忠との関係は徐々に悪化の一途を辿った 2 。史料によれば、正純の長年にわたる幕政への関与と豊富な知識を鼻にかけたような振る舞いや、かつての家康からの絶大な信任を笠に着たかのような専横とも取れる態度が、秀忠やその側近たちから疎まれる大きな原因となったとされている 1 。具体的な政策上の対立点については詳細な記録に乏しいものの、秀忠が父・家康の威光から脱却し、自身の親政体制を確立しようとする過程において、家康時代からの重鎮であり、強大な影響力を保持し続ける正純の存在が、次第に障害と見なされるようになった可能性は極めて高い。

宇都宮城釣天井事件の真相と影響

元和8年(1622年)8月、徳川秀忠は日光東照宮への社参の帰途、宇都宮城に宿泊する予定であった。しかし、秀忠は何らかの理由で予定を変更し、宇都宮城には立ち寄らずに江戸へ帰城した。そして、その直後、宇都宮城主であった本多正純は突如として失脚を命じられるのである 16 。この不可解な経緯から、正純が宇都宮城の天井に仕掛けを施し(釣天井)、宿泊予定の秀忠を暗殺しようと企てたが、事前に露見したために秀忠は難を逃れ、正純は罰せられた、という「宇都宮城釣天井事件」の風説が世に広まった 17 。

しかし、この釣天井による将軍暗殺計画が実際に存在したという確たる証拠は、今日に至るまで発見されていない。多くの研究者は、この事件は正純の突然の失脚という衝撃的な出来事を、より劇的に、あるいは幕府の処断を正当化するために後世に創作された物語であるとの見方で一致している 7 。事件の真相がどうであれ、この「宇都宮城釣天井事件」という名称は、本多正純の失脚を象徴する出来事として広く語り継がれ、彼の歴史的イメージを決定づける上で大きな影響を与えた 5 。この物語は、複雑な政治的背景を持つ正純の失脚を、将軍暗殺未遂という単純明快で衝撃的な筋書きに落とし込むことで、大衆の理解や納得を促す、あるいは幕府の措置を正当化する機能を果たしたと考えられる。権力者の失脚には、しばしばこのような劇的な物語が付与される傾向があり、歴史的事実と後世の創作との境界を見極めることの重要性を示している。

政敵(土井利勝など)との関係と権力闘争

本多正純の失脚の背景には、秀忠政権下で台頭してきた新たな側近たちとの権力闘争が存在した。特に、秀忠の信任が厚かった土井利勝らが幕政の中心で影響力を増すにつれて、正純の政治的立場は急速に弱体化していった 2 。家康と父・正信が相次いで世を去った後、秀忠付きの年寄となった正純は、これまでの強大な権勢を背景とした振る舞いもあって、秀忠自身やその側近たちから疎まれるようになり、最終的には謀反の疑いをかけられて失脚に至ったとする見方が強い 20 。土井利勝らの策動が、正純排除に決定的な役割を果たした可能性も指摘されている 21 。

改易と配流

元和8年(1622年)、出羽山形藩の最上氏が内紛により改易となった際、本多正純はその城地接収の正使として山形に派遣された。しかし、その任務を終えようとしていた矢先、江戸の幕府から派遣された使者によって、正純自身に対する改易の命令が下された。その罪状は、鉄砲の無許可製造、宇都宮城の無断修理、さらには江戸への謀反の疑いなど、11か条にも及ぶものであった 2 。

身に覚えのない嫌疑に対し、正純は自身の潔白を強く主張した。しかし、全ての疑いを晴らすことはできず、幕府は彼に対して出羽国への減転封を命じた。この処分に納得できない正純がこれを不服として拒否したため、秀忠は激怒し、最終的に正純は全ての所領を没収される改易処分となり、出羽国由利(後に横手へ移される)へ、わずか1千石(一説には5万5千石への減封を打診されたが拒否したため改易、ともされる 2 )の配流の身となった 1 。

正純の失脚は、秀忠との個人的な関係悪化、台頭する政敵との権力闘争、そして彼自身の性格や過去の振る舞いが複合的に作用した結果であったと言える。父・正信の遺言に背いて大領を求め、家康の威光を笠に着たかのような専横さが周囲の反感を買い、政敵に攻撃の口実を与えた側面は否定できない。11か条の嫌疑が全て事実無根であったとしても、そのような多くの嫌疑をかけられるだけの素地、すなわち敵の多さや、周囲から傲慢と見なされるような態度が、彼自身にあった可能性は高い。したがって、彼の失脚は単なる政争の犠牲者という側面だけでなく、彼自身の行動が招いた「自業自得」とも言える要素を多分に含んでいたと解釈できる。これは、権力を持つ者の振る舞いがいかに重要であるかを示す教訓ともなりうる。高木昭作氏らによる詳細な研究は、このような伝説的要素を排し、当時の複雑な政治状況や幕府内の権力構造の中で正純の失脚を捉え直す上で、極めて重要な学術的貢献と言えるだろう 22 。

第六章:配流と最期

出羽国横手での生活

改易処分を受け、全ての権勢を失った本多正純は、出羽国横手(現在の秋田県横手市)へと配流された。そこで与えられた知行はわずか1千石であり、かつての15万5千石の大名であった頃とは比較にならないほど困窮した、幽閉に近い生活を送ったと伝えられている 1 。失脚後、彼は二度と政治の表舞台に返り咲くことなく、この地で13年余りの歳月を過ごすこととなる 8 。

この不遇の配流生活の中で、正純が詠んだとされる一首の和歌が残されている。

「日だまりを 恋しと思う うめもどき 日陰の赤を 見る人もなく」 8

この歌は、かつて日の当たる場所(権勢の頂点)にいた自身が、今や日陰の存在(配流の身)となり、誰からも顧みられることのない侘しさと、それでもなお過去の栄華を懐かしむ複雑な心情を、「うめもどき」という日陰でも赤い実をつける植物に託して表現したものと解釈される。この歌は、単なる記録からはうかがい知ることのできない、失脚した権力者の内面を垣間見せる貴重な文学的資料であり、彼の知性や教養の一端を示すものでもある。

逝去と墓所

寛永14年(1637年)、本多正純は配流先の出羽国横手において、波乱に満ちたその生涯を閉じた。享年73であった 1 。その没年月日については、従来、寛永14年3月10日(グレゴリオ暦1637年4月5日)とされてきたが 1 、近年の調査により、横手市に現存する正純の墓碑には「寛永十四年二月廿九日卒」と刻まれていることが確認されており 7 、こちらがより正確な日付である可能性が高い。墓所は、秋田県横手市にある正平寺と伝えられている 12 。

子孫の動向(赦免と家系の再興)

本多正純の失脚は、その一族にも大きな影響を及ぼした。長男の本多正勝は父・正純に連座して横手に配流され、父に先立つこと7年、寛永7年(1630年)に35歳の若さでこの世を去った 25 。

しかし、本多家が完全に断絶することはなかった。正純の孫にあたる正勝の子・本多正之は、祖父の死から27年後の寛文4年(1664年)になってようやく幕府から赦免され、3千石の旗本として取り立てられ、家名の再興を許された 7 。この正之の系統は江戸時代を通じて旗本として存続し、当主は従五位下佐渡守や近江守などに叙任され、駿府定番といった役職に就くこともあったが、明治維新後の変革の中で家禄を失い、最終的には断絶したとされている 7 。

一方、正純の次男であった本多政重は、父や兄とは異なる道を歩んだ。彼は若くして徳川家を出奔し、諸大名家を渡り歩くという波乱に富んだ人生を送った後、最終的には加賀藩前田家に仕え、加賀本多家の初代当主となった 25 。

正純自身は赦免されることなく配流地で没したが、孫の代になって家名再興が許されたという事実は、一度は厳罰に処した家臣であっても、代が替わることで罪を許し、再登用の道を開くという、徳川幕府の統治術における柔軟な一面(いわゆるアメとムチの使い分け)を示している。完全に家を断絶させるのではなく、一定の条件のもとで再興を許すことで、他の家臣に対する見せしめと懐柔を両立させる狙いや、あるいは本多家の旧功に配慮した側面があったのかもしれない。

第七章:本多正純の人物像と歴史的評価

知謀と行政手腕

本多正純は、父・正信譲りとされる優れた知謀と卓越した行政手腕の持ち主であったことは疑いない。徳川家康の側近として、江戸幕府の創業期における体制固めに多大な貢献を果たした 1 。その活動範囲は極めて広く、外交交渉 1 、幕府財政の運営・管理 5 、法制度の整備(直接的な史料は少ないが、年寄としての立場から関与した可能性は高い)、さらには江戸城や駿府城といった大規模な普請事業の指揮・管理 5 など、多岐にわたっていた。これらの事績は、彼が単なる側近に留まらず、国家の草創期における有能な実務官僚であったことを示している。

性格的側面(傲慢さ、父・正信との比較)

しかし、その一方で、本多正純の性格には、彼の運命を大きく左右する要因となった負の側面も指摘されている。徳川家康からの絶大な信任を背景に強大な権勢を振るう中で、次第に周囲に対して傲慢とも取れる振る舞いが目立つようになったとされる 1 。この態度は、二代将軍・秀忠や他の幕臣たちとの間に深刻な軋轢を生み、最終的な失脚の大きな一因となったと考えられている。

父・本多正信は、その知謀と功績にもかかわらず、自身の知行を抑え、常に周囲との協調を重んじる慎重さと老獪さを持ち合わせていたと評価されている 2 。彼は、過度な権力や富が嫉妬や反感を招き、身を滅ぼす危険性を深く理解していたのであろう。対照的に、息子である正純は、父の遺言(知行を3万石以下に抑えよ)に背いて15万5千石という大領を求め、その権勢を内外に誇示した側面があった 2 。この父子の性格や権力に対する姿勢の違いが、両者の最終的な運命を大きく分けた一因となった可能性は極めて高い。

失脚が後世に与えた教訓

本多正純の劇的な失脚は、後世の人々にとって多くの教訓を残した。「虎の威を借る狐」の末路として 28 、あるいは権力者の驕りが招く悲劇として、武士社会や組織に生きる人々にとっての戒めとされた。かつて正純の讒言によって失脚したとされる大久保忠隣の縁戚であった大久保彦左衛門が、正純の失脚を聞いて「無実の忠隣を陥れた因果応報である」と快哉を叫んだという逸話は 28 、当時の人々が彼の失脚をどのように受け止めていたかの一端を物語っている。

また、彼の失脚は、徳川幕府内における権力構造の転換点ともなった。本多父子という強大な権力者が排除されたことにより、土井利勝らを中心とする新たな側近政治体制が確立されていく契機となり、幕政の運営方法にも影響を与えたのである 20 。

総合的評価

本多正純は、江戸幕府初期の国家体制の安定に不可欠な、高い行政能力と政治力を有した有能な官僚であったことは間違いない。しかしその一方で、人間関係の構築や権力の巧みな扱い方において、父・正信が持っていたような老獪さや慎重さを十分に持ち合わせていたとは言い難い。

彼の生涯は、個人の能力だけでは乗り越えることのできない政治の非情さと、権力を持つことの危うさ、そしてその権力を維持することの難しさを鮮烈に示している。特に、徳川家康という絶対的な庇護者を失った後の彼の運命は、組織における人間関係や力学の重要性を浮き彫りにする。

彼の失脚は、単に個人の資質の問題に帰せられるものではなく、より大きな構造的要因も絡んでいたと考えられる。家康の側近として絶大な権力を握った正純も、家康の死後、秀忠の治世が始まると、新将軍が自身の側近を重用し、独自の権力基盤を築こうとするのは自然な流れであった 21 。このような権力移行期において、前代からの功臣は、新体制にとっては煙たい存在となるか、あるいは影響力を削がれる運命にあることが多い。正純の「傲慢さ」と評された振る舞いも、見方を変えれば、旧体制下での成功体験から抜け出せず、新体制への適応に失敗した結果と捉えることもできるだろう。

さらに、本多父子による権力の集中は、幕府創業期には効率的な政権運営に寄与したかもしれないが、国家が安定期に入るにつれて、特定の家系への過度な権力偏重は幕政の硬直化を招く危険性もはらんでいた。秀忠政権がより合議制的な、あるいは将軍親政を強化する方向へと移行するためには、正純のような旧体制を象징する人物を一掃することが、ある程度必要だったのかもしれない。その意味では、正純の失脚は彼個人にとっては悲劇であったが、徳川幕府の権力基盤をより強固にし、長期安定政権へと移行するための一種の「必要悪」であったという、冷徹な歴史的評価も可能である。彼の失脚後に土井利勝らを中心とする集団指導体制へと幕政が移行していったことは 20 、その傍証の一つと言えるかもしれない。

結論

本多正純は、その父・本多正信と共に、徳川家康の天下統一事業と江戸幕府の創設に対して、卓越した智謀と行政手腕をもって大きく貢献した人物である。特に家康の晩年、駿府にあってその政権運営を実質的に支えた功績は計り知れない。彼は、幕府の黎明期における法制度の整備、財政基盤の確立、そして全国支配体制の構築に深く関与し、その後の260年以上にわたる徳川幕府の礎を築く上で不可欠な役割を果たした。

しかし、絶対的な後ろ盾であった家康の死後、二代将軍・徳川秀忠の時代になると、その強大すぎた権勢と、時に傲慢とも評された性格が災いし、政敵との権力闘争の中で失脚を余儀なくされた。宇都宮城釣天井事件という真偽不明の嫌疑をかけられ、栄華の頂点から一転して配流の身となり、不遇のうちにその生涯を閉じた。

本多正純の栄枯盛衰の生涯は、個人の能力、主君との信頼関係、時代の変化という大きな潮流、そして権力の本質といった、歴史を動かす様々な要因が複雑に絡み合った結果を見事に体現している。彼は、江戸幕府初期における重要な政治的転換点に位置し、その後の幕政のあり方にも少なからぬ影響を与えた人物として、日本史上に記憶されるべきである。彼の生涯は、権力を持つことの栄光と危うさ、そして時代の変化に適応することの難しさを、後世に伝え続けている。

引用文献

- 本多正純(ホンダマサズミ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E6%9C%AC%E5%A4%9A%E6%AD%A3%E7%B4%94-135135

- 本多正純 日本史辞典/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/history/history-important-word/honda-masazumi/

- 家康・秀忠の側近、本多正純の生涯|幕政のスーパーエリートから幽閉の身となった本多正信の長男【日本史人物伝】 | サライ.jp https://serai.jp/hobby/1161923

- 本多正純の肖像画、名言、年表、子孫を徹底紹介 - 戦国ガイド https://sengoku-g.net/men/view/117

- 本多正純(ほんだ まさずみ) 拙者の履歴書 Vol.234~徳川二代に仕え、一つの疑惑で散る - note https://note.com/digitaljokers/n/n5474cbdd9420

- 家康・秀忠の側近、本多正純の生涯|幕政のスーパーエリートから幽閉の身となった本多正信の長男【日本史人物伝】 | サライ.jp https://serai.jp/hobby/1161923/2

- 本多正純 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%AC%E5%A4%9A%E6%AD%A3%E7%B4%94

- 本多正純 どうする家康/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/111444/

- 本多正信|国史大辞典 - ジャパンナレッジ https://japanknowledge.com/introduction/keyword.html?i=57

- 裏切り者?『本多正信』家康の天下統一に最も貢献した名参謀 - 戦国 BANASHI https://sengokubanashi.net/person/hondamasanobu/

- 本多氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%AC%E5%A4%9A%E6%B0%8F

- 本多正纯- 维基百科,自由的百科全书 https://zh.wikipedia.org/zh-cn/%E6%9C%AC%E5%A4%9A%E6%AD%A3%E7%B4%94

- 本多正信の肖像画、名言、年表、子孫を徹底紹介 - 戦国ガイド https://sengoku-g.net/men/view/116

- 本多正信 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%AC%E5%A4%9A%E6%AD%A3%E4%BF%A1

- 歴史の目的をめぐって 本多正純 https://rekimoku.xsrv.jp/2-zinbutu-30-honda-masazumi.html

- 宇都宮の民話「釣り天井」 https://utsunomiya-8story.jp/archive/contents_05/co_51/

- 講談連続物『宇都宮釣天井』あらすじ http://koudanfan.web.fc2.com/arasuji_series/01-01_utunomiya.htm

- 宇都宮釣り天井事件異聞 本田正純の悲劇 | 随想舎書籍販売 https://www.zuisousha.co.jp/book5/978-4-88748-162-6.html

- 「宇都宮釣り天井事件異聞 本田正純の悲劇」(和氣良雄) - 随想舎 https://www.zuisousha.co.jp/book6/978-4-88748-162-6.html

- 家康の落胤と言われた名宰相・土井利勝の「誤算」 | 歴史人 https://www.rekishijin.com/28800/2

- 土井利勝 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%9F%E4%BA%95%E5%88%A9%E5%8B%9D

- 本多正純に関する本 - 宇都宮市立図書館 https://www.lib-utsunomiya.jp/wysiwyg/file/download/1/749

- 日本近世国家史の研究 / 高木 昭作【著】 - 紀伊國屋書店ウェブストア https://www.kinokuniya.co.jp/f/dsg-01-9784000016773

- からすでにあったこと、そして監察の具体的なありかたを明らかにする。 http://bud.beppu-u.ac.jp/modules/xoonips/download.php?file_id=6023

- 『どうする家康』井伊直政、本多正信、本多忠勝の子孫はどうなる?波乱の生涯 徳川家康と家臣たちのゆかりの地(第14回) (2/4) - JBpress https://jbpress.ismedia.jp/articles/-/78639?page=2

- 本多政重~父・正信、兄・正純とは異なる放浪の人生 - WEB歴史街道 https://rekishikaido.php.co.jp/detail/3968

- 「どうする家康」本多正信論:家康に「友」と呼ばれた男の生涯 - Tech Team Journal https://ttj.paiza.jp/archives/2023/07/29/9833/

- 挑戦の決断(40) 買った恨みは身を滅ぼす(本多正純のその後) https://plus.jmca.jp/leader/leader394.html