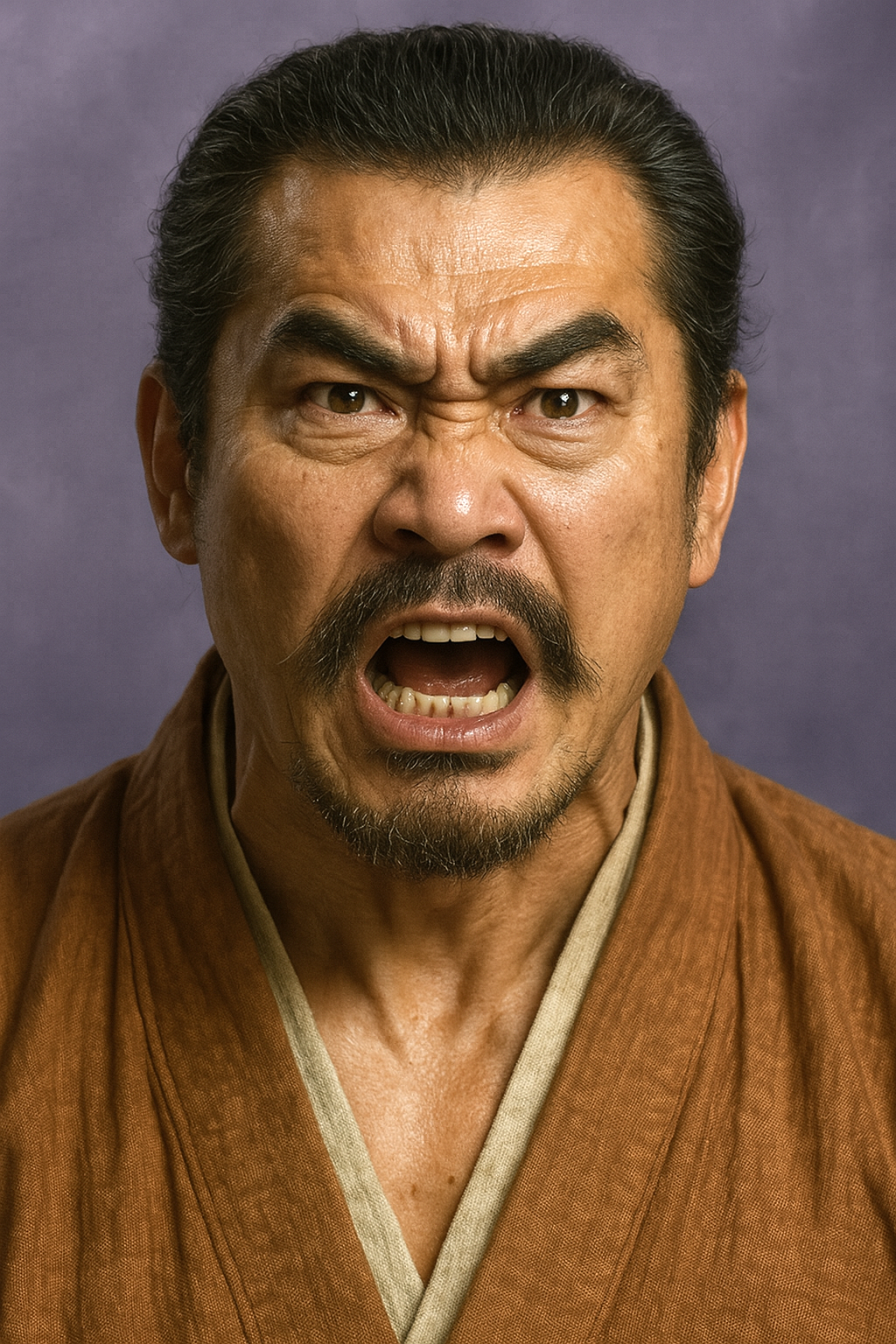

本庄時長

本庄時長は越後揚北衆の有力者。長尾為景の下剋上に対し「義」を掲げ反乱を起こすも、永正の乱の最中に戦死。その抵抗精神は孫の繁長に受け継がれた。

本庄時長 ― 越後における「義」と「独立」の狭間で生きた武将の生涯

序章:戦国初期の越後と本庄時長という存在

日本の歴史が室町時代の安定から戦国時代の動乱へと大きく舵を切った16世紀初頭、越後国(現在の新潟県)にその名を刻んだ一人の武将がいた。本庄時長(ほんじょう ときなが)である。彼の生涯は、永正6年(1509年)に幕を閉じたとされ 1 、その名は主に、守護代の身でありながら主君を討つという「下剋上」を断行した長尾為景(ながお ためかげ)に対し、敢然と反旗を翻した人物として歴史に記憶されている 2 。

時長は、越後北部に割拠した独立性の高い国人領主群「揚北衆(あがきたしゅう)」の有力な一員であり、その本拠地である本庄城(現在の村上城)の主であった 1 。彼の行動は、単なる一地方豪族の反乱に留まらない。それは、守護を頂点とする室町時代的な主従秩序が崩壊し、実力のみがものをいう戦国時代へと移行する過渡期において、旧来の価値観と新しい時代の潮流との間で揺れ動いた地方武士の苦悩と選択を象徴する、重要な歴史的事件であった。

本報告書は、この本庄時長という人物の生涯を、単なる事実の羅列に終わらせることなく、多角的な視点から徹底的に掘り下げ、その歴史的意義を明らかにすることを目的とする。第一部では、彼の出自である越後本庄氏の系譜と、彼が属した揚北衆の特異な政治的・経済的背景を解明する。第二部では、彼の生涯における最大のクライマックスである「永正の乱」への関与を詳細に追い、その決断の背後にあった動機を分析する。そして第三部では、彼の死が子や孫、ひいては本庄一族のその後の運命に与えた影響を考察する。これにより、本庄時長という一人の武将の生涯を通して、戦国時代初期という激動の時代の力学と、そこに生きた人々の姿を浮き彫りにしていきたい。

彼の行動は、一見すれば旧時代の敗者のそれであったかもしれない。しかし、その根底にあったのは、主君への「義」という、武士が本来持つべきとされた倫理観であった。この「義」を掲げた抵抗は、新しい秩序の前に敗れ去ったものの、その精神は後の時代にまで影響を及ぼすことになる。本庄時長は、歴史の転換点において、失われゆく旧秩序を守ろうとした、象徴的な人物として捉え直されるべきであろう。

第一部:本庄氏の出自と揚北衆の形成

本庄時長の行動原理を理解するためには、まず彼が背負っていた歴史的背景、すなわち彼の一族である本庄氏の出自と、彼が属した揚北衆という武士団の特質を深く知る必要がある。これらは、彼の決断に決定的な影響を与えた土壌であった。

第一章:桓武平氏秩父党の流れを汲む越後本庄氏

越後本庄氏は、その起源を関東の有力武士団である坂東八平氏の一つ、桓武平氏秩父氏に持つ、鎌倉時代以来の名門であった 7 。鎌倉幕府の成立に功績があった秩父季長(ちちぶ すえなが)の子らが、越後国小泉荘(現在の村上市、岩船郡一帯)の地頭として入部したのがその始まりである。季長の長子・行長(ゆきなが)が本庄の地を得て本庄氏の祖となり、次子の為長(ためなが)は加納(かのう)の地を得て、後の色部(いろべ)氏の祖となった 7 。本庄氏と色部氏は、同じ秩父氏の血を分けた同族でありながら、越後の歴史の中で時に協力し、時に激しく競合する複雑な関係を築いていくことになる。

時長に至る系譜を辿ると、彼の父は本庄房長(ふさなが)、官途名を三河守と称した人物である 1 。この三河守房長もまた、守護である上杉房定に反乱を起こすなど、中央の権力に対して一筋縄ではいかない独立志向の強い人物であったことが記録されている 10 。この反骨の気風は、本庄氏の家風として受け継がれていたことが窺える。

ここで注意すべきは、時長の子にも同名の「本庄房長」(官途名:大和守)が存在する点である 1 。この大和守房長こそが、後に「鬼神」と恐れられる猛将・本庄繁長(しげなが)の父にあたる人物である。祖父と孫が同名であるため、史料を読み解く際には慎重な区別が求められる。

表1:越後本庄氏 主要系図(本庄時長周辺)

|

世代 |

人物名 |

官途名・通称 |

続柄・備考 |

出典 |

|

祖父 |

本庄長員 |

- |

時長の祖父 |

7 |

|

父 |

本庄房長 |

三河守 |

時長の父。守護・上杉房定に反乱。 |

1 |

|

当人 |

本庄時長 |

- |

本報告書の主題。永正6年(1509年)没。 |

1 |

|

長男 |

本庄弥次郎 |

弥次郎 |

時長の長男。父・時長が長尾氏に反乱した際に戦死したとされる。 |

1 |

|

次男 |

本庄房長 |

大和守 |

時長の次男。本庄繁長の父。兄の戦死により後継者となる。 |

1 |

|

三男 |

本庄盛長 |

- |

時長の三男。 |

1 |

|

四男 |

小川長資 |

- |

時長の四男。小川氏を名乗る。後に兄・房長を裏切る。 |

1 |

|

孫 |

本庄繁長 |

弥次郎、越前守 |

時長の孫(大和守房長の子)。「鬼神」と称された猛将。 |

1 |

また、本庄氏の地域における権威を物語るものとして、菩提寺である耕雲寺(こううんじ)の存在が挙げられる。この寺は応永元年(1394年)、本庄顕長によって建立され、本庄一族の手厚い庇護のもと、越後における曹洞宗の一大拠点として大いに栄えた 7 。耕雲寺は本庄氏の精神的な支柱であると同時に、その社会的影響力を示す象徴でもあった。

第二章:独立の気風 ― 揚北衆の特質

本庄時長が属した揚北衆は、越後国の地政学的な条件と経済構造が生み出した、特異な武士団であった。彼らの「独立性」は単なる気風の問題ではなく、具体的な社会経済的基盤に根差していた。

揚北衆とは、その名の通り、越後を南北に隔てる阿賀野川(古くは揚河と呼ばれた)の北岸地域、すなわち阿賀北(あがきた)に割拠した国人豪族たちの総称である 5 。本庄氏や色部氏といった秩父党に加え、佐々木党系の新発田(しばた)氏、加地(かじ)氏、竹俣(たけのまた)氏、そして三浦党系の中条(なかじょう)氏などがその主要な構成員であった 6 。

彼らの本拠地が、守護所が置かれた越後の政治的中心地である府中(現在の上越市)から遠く離れていたことは、その独立性を育む上で決定的な要因となった 20 。守護や守護代の権力が物理的に及びにくいため、彼らは中央の干渉を比較的受けずに独自の勢力圏を形成することができたのである。

さらに重要なのは、彼らが強固な経済基盤を有していた点である。揚北地域は、広大な荘園が広がる越後有数の穀倉地帯であっただけでなく 7 、日本海交易の拠点となる良港を複数擁していた 17 。特に蒲原津(かんばらのつ)などは、古代から日本海航路の要衝として栄え、莫大な富をもたらした。この豊かな農業生産力と商業的利益が、揚北衆が守護や守護代の経済的支援に頼ることなく自立することを可能にした。彼らの独立性は、この経済的自立という構造に支えられていたのである。

こうした背景から、揚北衆は鎌倉時代以来、自らの既得権益を守るために団結し、時には守護の支配に対して公然と反旗を翻すことも厭わない、誇り高く独立不羈の気風を培ってきた 6 。本庄時長が長尾為景に対して起こした反乱も、決して突発的なものではなく、この長く続く抵抗の歴史の延長線上に位置づけられるべき行動であった。

第二部:永正の乱と本庄時長の決断

16世紀初頭の越後は、全国的な下剋上の風潮の縮図であった。守護の権威が失墜し、守護代がその地位を脅かすという、まさに時代の転換点を迎えていた。本庄時長は、この激動の渦中に身を投じることになる。

第一章:下剋上の嵐 ― 長尾為景の台頭

室町時代を通じて、越後国では守護である上杉氏の権力が徐々に形骸化し、その家宰である守護代の長尾氏が国政の実権を掌握していくという構図が定着していた 27 。長尾為景の父・能景(よしかげ)の代には、守護は名目上の存在となり、守護代が事実上の国主として振る舞う状況が生まれていた 28 。

この力関係の逆転が決定的となったのが、永正4年(1507年)の政変である。父・能景が越中での戦いで不慮の死を遂げた後、家督を継いだ長尾為景は、自らの権力を確立するため、主君である越後守護・上杉房能(ふさよし)との対立を深めていった 3 。そしてついに、為景は房能の養子である上杉定実(さだざね)を新たな守護として擁立し、房能に対してクーデターを決行した。府中(春日山城)を追われた房能は、実兄である関東管領・上杉顕定(あきさだ)を頼って関東へ落ち延びようとしたが、その道中、天水越(あまみずごえ)にて為景軍に追い詰められ、自刃に追い込まれた 3 。

家臣が主君を討つというこの事件は、戦国時代の到来を越後の地に告げる象徴的な「下剋上」であった。これにより、越後の政治秩序は根底から覆され、力こそが正義であるという新しい時代が幕を開けたのである。

第二章:反旗の狼煙 ― 守護方としての時長

長尾為景による主君殺しという前代未聞の暴挙に対し、越後国内の全ての国人が同調したわけではなかった。特に、旧来の秩序と「義」を重んじる勢力は、為景の行動を許しがたい裏切りと見なした。その筆頭に立ったのが、本庄時長であった。

表2:永正の乱(越後)における主要勢力図(永正4年~6年頃)

|

陣営 |

指導者・中心人物 |

主要な構成員(国人衆など) |

備考 |

|

長尾為景方 |

長尾為景 |

上杉定実、中条藤資、築地資茂 |

守護代。下剋上により実権掌握を目指す。 |

|

反為景(守護)方 |

上杉房能、上杉顕定 |

本庄時長 、色部昌長、竹俣清綱 |

守護・関東管領。旧来の秩序を維持しようとする。 |

この対立構造が示すように、本庄時長は、為景の「下剋上」に対して明確に「否」を突きつけた。彼は、同族の色部昌長や、同じく揚北衆の竹俣清綱らと連携し、「逆賊・為景を討つ」という「義」の旗を掲げて反乱の兵を挙げたのである 2 。この行動の根底には、揚北衆としての独立性を守るという意図と共に、守護を頂点とする室町時代的な主従関係こそが正統であるとする、伝統的な武士の価値観があったと考えられる。

しかし、為景の政治力・軍事力は、時長の予想を上回っていた。為景は、同じ揚北衆の中から中条藤資らを巧みに味方につけ、反乱軍の切り崩しを図った 34 。為景方に攻められた時長は、居城である本庄城に籠城して激しく抵抗したが、衆寡敵せず、ついに降伏を余儀なくされた 2 。伝承によれば、この時、時長は嫡子である房長(大和守)に家督を譲り、自身は支城である猿沢城に隠居するという条件で和議を受け入れたとされる 7 。この第一次の反乱は、時長の敗北に終わった。

第三章:関東管領の介入と乱の拡大

一度は為景に屈した時長であったが、戦局は新たな展開を見せる。弟である上杉房能を殺された関東管領・上杉顕定が、この事態を座視するはずはなかった。永正6年(1509年)、顕定は為景討伐を掲げ、報復の大軍を率いて関東から越後へと侵攻した 3 。

この関東からの援軍到来は、時長らにとって絶好の機会であった。彼は、顕定の軍勢に呼応する形で、色部昌長らと共に再び反為景の兵を挙げた 7 。関東管領という、当時の武家社会における最高の権威の一つを後ろ盾に得た反乱軍の勢いは凄まじく、今度は為景が窮地に立たされる。為景は越後国内での維持が困難となり、一時、日本海を渡って佐渡国へと逃亡せざるを得なくなった 3 。

この時、時長の行動は単なる「義」に基づくだけでなく、極めて現実的な政治的打算に基づいていたことが窺える。最初の反乱では敗北したが、関東管領という強力な権威と軍事力を味方につけた今、勝利の公算は高いと判断したのである。これは、彼が理想論だけで動く人物ではなく、戦国の世を生きる現実的な政治家・武将であったことを示している。

しかし、為景は不屈の闘志でこの危機を乗り越える。翌永正7年(1510年)、佐渡から越後に再上陸した為景は、巧みな戦術で反撃に転じ、長森原の戦いにおいて上杉顕定自身を討ち取るという劇的な大勝利を収めた 3 。この勝利は、越後の支配者が誰であるかを決定づけるものであった。為景は、最大の敵であった顕定を排除し、彼に味方した本庄時長、色部昌長、竹俣清綱といった敵対勢力を完全に制圧したのである 3 。

本庄時長自身は、この最終的な決着を見ることなく、戦乱が最も激化していた永正6年(1509年)にその生涯を終えている 1 。彼は、自らが信じる「義」と秩序のために戦い、そしてその戦いの渦中で没した。彼の敗北は、為景という新しい時代の覇者の前には、関東管領という旧来の権威すらもはや絶対的な力を持たないという、時代の非情な現実を物語っていた。

第三部:時長の死後と本庄氏の行方

本庄時長の死は、彼の抵抗の終わりを意味したが、本庄一族の物語の終わりではなかった。彼の死は、一族に新たな混乱をもたらすと同時に、その抵抗精神を次代へと継承させる契機ともなった。

第一章:遺された家中の混乱

時長の死後、本庄氏の家督は、兄・弥次郎の戦死により後継者となっていた次男の本庄房長(大和守)が正式に継承した 1 。しかし、父・時長の代からの長尾氏との長きにわたる対立は、本庄氏の内部に深刻な亀裂を生じさせていた。

その亀裂が表面化したのが、天文8年(1539年)に起こった伊達時宗丸の養子問題である。越後守護・上杉定実に後継者がいなかったため、奥州の雄・伊達稙宗(だて たねむね)の子である時宗丸を養子に迎えるという話が持ち上がった。この問題を巡り、推進派の中条氏らと反対派の本庄氏・色部氏らの間で揚北衆は二分され、越後は再び内乱の危機に瀕した 36 。

この混乱の最中、房長は最大の悲劇に見舞われる。出羽国への遠征で居城を留守にした隙を突かれ、実の弟である小川長資(おがわ ながすけ)の裏切りに遭ったのである。長資は鮎川氏と結託して本庄城を占拠。弟の謀反という衝撃的な報せに、房長は陣中で病に倒れ、失意のうちに急死してしまった 10 。父・時長が守ろうとした本庄一族の結束は、内部からの崩壊という形で脆くも崩れ去った。これは、時長の代からの長きにわたる外部との抗争が、結果的に一族の結束を蝕んでいったことを示す悲劇であった。

第二章:孫・本庄繁長の時代へ

まさに本庄氏滅亡の危機というべき状況下で、一筋の光が差し込む。房長の死の直後、その遺児として一人の男児が誕生した。幼名を千代猪丸、後の本庄繁長である 1 。

叔父・長資に実権を奪われた中で成長した繁長は、その器量の片鱗を早くから見せる。天文20年(1551年)、父・房長の13回忌の法要が営まれた菩提寺・耕雲寺の場で、当時まだ十代前半であった繁長は突如として蜂起。後見人として列席していた叔父・小川長資を捕らえ、自害に追い込み、見事に本庄氏の実権を奪還したのである 11 。この劇的な家督回復劇は、後に「鬼神」とまで呼ばれる繁長の武将としての生涯の幕開けを告げるものであった。

興味深いのは、この繁長の生涯が、祖父・時長の生涯と奇妙なまでに響き合っている点である。繁長は、長尾為景の子である上杉謙信に仕えた後、永禄11年(1568年)、恩賞への不満などから甲斐の武田信玄と結び、主君・謙信に対して大規模な反乱を起こす(本庄繁長の乱) 4 。祖父・時長が為景に抵抗したように、孫・繁長もまた謙信に抵抗した。この二代にわたる長尾(上杉)宗家との対峙は、単なる偶然ではない。それは、中央の強大な権力に対しても決して安易に屈しない、本庄氏と揚北衆が持つ独立不羈の精神の現れであった。時長の敗北に終わった抵抗は、決して無駄ではなかった。その「宗家であろうと理不尽には屈しない」という気概は、一族の記憶、すなわち「家風」として刻み込まれ、孫である繁長の決断に大きな影響を与えたと考えられる。時長の物語は、より有名な繁長の物語の序章として機能しているのである。

その後、繁長は謙信と和睦し、上杉家に帰参。謙信の死後に起こった後継者争い「御館の乱」では上杉景勝を支持し、その勝利に貢献した。景勝の代には上杉家中の重臣として重きをなし、慶長3年(1598年)、豊臣秀吉の命による上杉氏の会津移封に従った。これにより、本庄氏は鎌倉時代から約400年にわたって支配した越後・本庄の地を離れ、米沢藩士として新たな歴史を歩むこととなる 37 。その子孫の一部は、明治時代に屯田兵として北海道へ移住した記録も残っており、一族の長い歴史の続きを今に伝えている 46 。

終章:本庄時長の歴史的評価

本庄時長の生涯は、戦国時代初期という巨大な歴史の転換点に翻弄され、そして敗れ去った一地方武将の物語である。彼は、主君殺しという「下剋上」の奔流に対し、旧来の「義」を掲げて立ち向かった。しかし、その抵抗は、純粋な軍事力と政治力が全てを決定する新しい時代の到来を前に、脆くも崩れ去った。彼の敗北は、伝統的な権威や秩序がもはや絶対的なものではなくなったことを、身をもって証明する結果となった。

しかし、彼を単なる「敗者」として片付けることは、その歴史的役割を見誤ることになる。彼は、越後北部に深く根を張った揚北衆の独立性を体現する存在であった。中央の権力に安易に迎合することなく、自らが信じる秩序と地域の誇りのために戦ったその姿は、歴史の表舞台から消えていった数多の地方豪族たちの気概を、雄弁に物語っている。

そして何よりも、彼の最大の功績は、その抵抗の精神が本庄氏の「家風」として次代に受け継がれた点にある。彼の不屈の姿勢は、孫である「鬼神」本庄繁長という、戦国史に名を残す傑出した武将を生み出す精神的な土壌を形成した。時長の戦いがなければ、繁長のあの激しい抵抗もなかったかもしれない。その意味で、本庄時長は単なる一敗将ではなく、本庄氏の精神的源流を形作った人物として再評価されるべきである。彼の物語は、一見すると敗北の歴史であるが、その精神は形を変え、時代を超えて生き続けたのである。

引用文献

- 本庄時長 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%AC%E5%BA%84%E6%99%82%E9%95%B7

- カードリスト/上杉家/上071本庄時長 - 戦国大戦あっとwiki - atwiki(アットウィキ) https://w.atwiki.jp/sengokutaisenark/pages/1300.html

- 永正の乱 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%B8%E6%AD%A3%E3%81%AE%E4%B9%B1

- 村上城(舞鶴城・本庄城) - 新潟県:歴史・観光・見所 https://www.niitabi.com/murakami/siro.html

- www.touken-world.jp https://www.touken-world.jp/tips/91115/#:~:text=%E6%96%B0%E6%BD%9F%E7%9C%8C%E3%81%AE%E5%8C%97%E9%83%A8%E3%81%AB,%E6%AD%B3%E3%81%AE%E6%9C%AC%E5%BA%84%E7%B9%81%E9%95%B7%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82

- 揚北衆 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%8F%9A%E5%8C%97%E8%A1%86

- 本庄氏の系譜 - 楽天ブログ https://plaza.rakuten.co.jp/xxx1009xxx/2001/

- 本庄氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%AC%E5%BA%84%E6%B0%8F

- 色部氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%89%B2%E9%83%A8%E6%B0%8F

- 本庄房長 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%AC%E5%BA%84%E6%88%BF%E9%95%B7

- 本荘繁長 - BIGLOBE https://www7a.biglobe.ne.jp/echigoya/jin/HonjouShigenaga.html

- 村上市の御朱印・神社・お寺 人気ランキング2025 | Omairi(おまいり) https://omairi.club/city/1453

- 霊樹山 耕雲寺 - 城下町村上 寺社の由来 | 村上市観光協会 -鮭・酒 ... https://www.sake3.com/jisha/153

- 寺社由来案内板 - 村上商工会議所 https://www.mu-cci.or.jp/kankou/jisya/

- 2020年10月号「トランヴェール」戦国の雄 上杉謙信・景勝を支えた揚北衆 - JR東日本 https://www.jreast.co.jp/railway/trainvert/archive/2020_trainvert/2010_02_part.html

- 長尾晴景の知られざる奮闘 -上杉謙信の兄は名君だった?- https://sightsinfo.com/sengoku/nagao_harukage

- 揚北衆(あがきたしゅう)ライド|mantrapri - note https://note.com/mantrapri/n/n0af41475f0df

- 山伏が拓いた阿賀北地域 - kyoudogenki ページ! https://kyoudogenki.jimdofree.com/%E5%B1%B1%E4%BC%8F%E3%81%8C%E6%8B%93%E3%81%84%E3%81%9F%E9%98%BF%E8%B3%80%E5%8C%97%E5%9C%B0%E5%9F%9F/

- 竹俣氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AB%B9%E4%BF%A3%E6%B0%8F

- file-5 上杉謙信と戦国越後 - 新潟文化物語 https://n-story.jp/topic/05/

- 奥山荘をめぐる和田氏一族の争い~勝訴のきっかけとなった『波月条絵図』とは? - まっぷるウェブ https://articles.mapple.net/bk/20307/

- 中世の新潟 | 新潟県立歴史博物館公式サイト https://nbz.or.jp/?page_id=47

- 御館の乱(2/2)上杉謙信の後継者争い、景虎vs景勝 - 日本の旅侍 https://www.tabi-samurai-japan.com/story/event/575/2/

- 新潟市の歴史 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%B0%E6%BD%9F%E5%B8%82%E3%81%AE%E6%AD%B4%E5%8F%B2

- 【高校日本史B】「都市(港町)」 | 映像授業のTry IT (トライイット) https://www.try-it.jp/chapters-12583/lessons-12741/

- 応永の乱 (越後国) - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BF%9C%E6%B0%B8%E3%81%AE%E4%B9%B1_(%E8%B6%8A%E5%BE%8C%E5%9B%BD)

- 奥羽から見た越後応永の乱 https://rekihaku.repo.nii.ac.jp/record/2000054/files/kenkyuhokoku_245_07.pdf

- 長尾能景 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%95%B7%E5%B0%BE%E8%83%BD%E6%99%AF

- 長尾為景(ながおためかげ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E9%95%B7%E5%B0%BE%E7%82%BA%E6%99%AF-17157

- 長尾為景 - BIGLOBE https://www7a.biglobe.ne.jp/echigoya/jin/NagaoTamekage.html

- 越後上杉家と松之山 https://www.matsunoyama.com/%E8%B6%8A%E5%BE%8C%E4%B8%8A%E6%9D%89%E5%AE%B6%E3%81%A8%E6%9D%BE%E4%B9%8B%E5%B1%B1

- 上杉房能 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8A%E6%9D%89%E6%88%BF%E8%83%BD

- 【歴史の話をしよう】錬磨 022 http://naraku.or-hell.com/Entry/245/

- 色部昌長 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%89%B2%E9%83%A8%E6%98%8C%E9%95%B7

- 竹俣清綱 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AB%B9%E4%BF%A3%E6%B8%85%E7%B6%B1

- 本庄繁長 - 箕輪城と上州戦国史 https://minowa1059.wiki.fc2.com/wiki/%E6%9C%AC%E5%BA%84%E7%B9%81%E9%95%B7

- 本庄繁長 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%AC%E5%BA%84%E7%B9%81%E9%95%B7

- 本庄繁長(ほんじょうしげなが)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E6%9C%AC%E5%BA%84%E7%B9%81%E9%95%B7-1108654

- 本庄房長 - 信長の野望・創造 戦国立志伝 攻略wiki https://souzou2016.wiki.fc2.com/wiki/%E6%9C%AC%E5%BA%84%E6%88%BF%E9%95%B7

- 本庄繁長とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E6%9C%AC%E5%BA%84%E7%B9%81%E9%95%B7

- 本庄繁長『一度は上杉に背くも越後の鬼神と称された武将』 - 草の実堂 https://kusanomido.com/study/history/japan/heian/31153/

- 本庄繁長Honjo Shigenaga - 信長のWiki https://www.nobuwiki.org/character/hokuriku/honjo-shigenaga

- 2020年10月号「トランヴェール」戦国の雄 上杉謙信・景勝を支えた揚北衆 - JR東日本 https://www.jreast.co.jp/railway/trainvert/archive/2020_trainvert/2010_01_part.html

- 本庄氏(ほんじょううじ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E6%9C%AC%E5%BA%84%E6%B0%8F-1206932

- 米沢藩 - Wikiwand https://www.wikiwand.com/ja/articles/%E7%B1%B3%E6%B2%A2%E8%97%A9

- 北海道立文書館所蔵資料案内~私文書 本庄家文書 - 総務部行政局文書課文書館 https://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/mnj/d/guide/b/h/honjouke.html