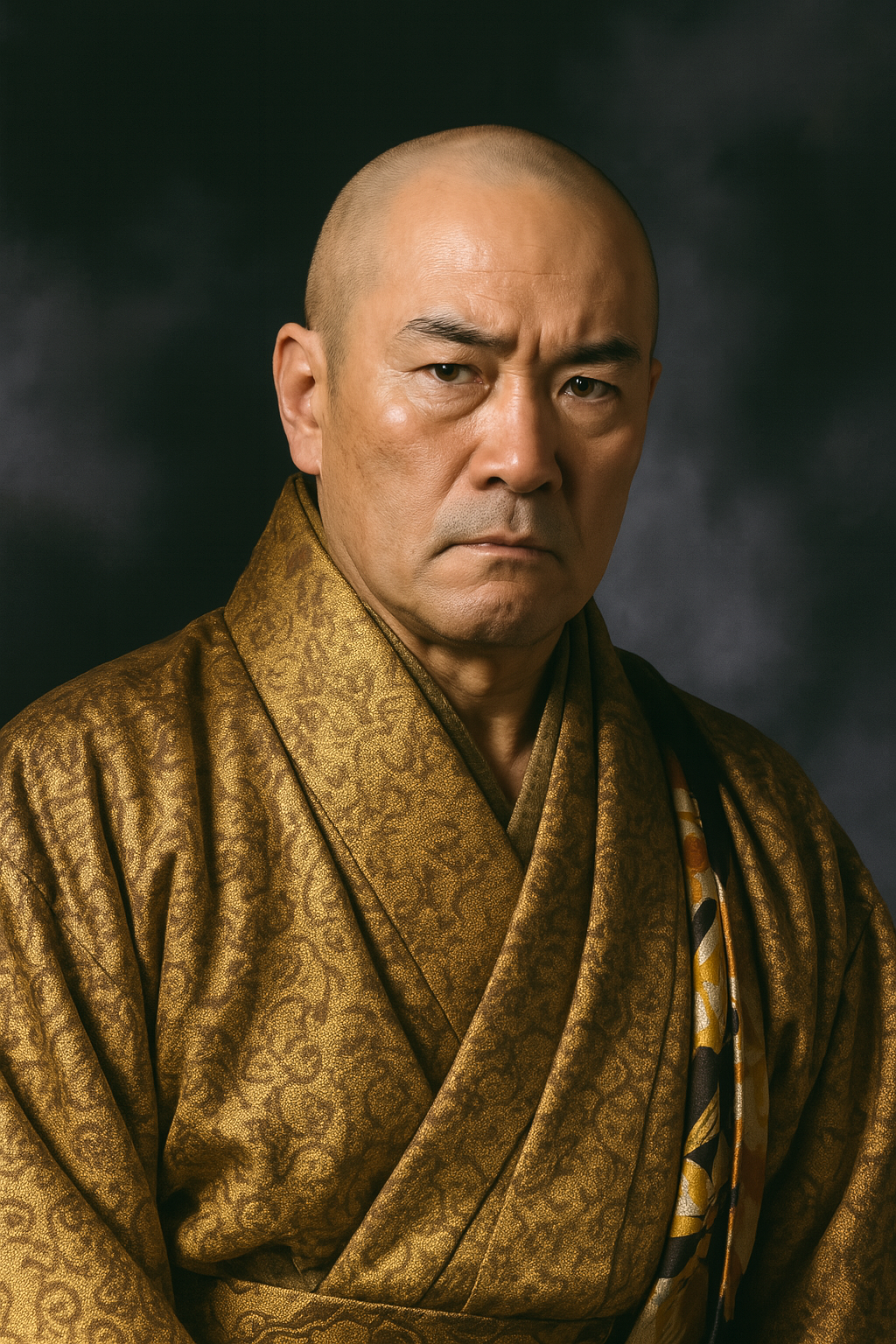

本願寺蓮如

本願寺蓮如は室町後期の法主。不遇な幼少期を経て、吉崎御坊建立や「御文」で教団を飛躍。山科・大坂に拠点を築き、浄土真宗を日本最大の宗教勢力へと成長させ、「中興の祖」と称された。

本願寺蓮如 ― 乱世の宗教改革者、その生涯と遺産の徹底分析

専門家: 歴史研究者、作家

専門分野: 日本中世宗教史、特に戦国時代における民衆仏教の展開。一次資料、学術論文、伝統的な物語を統合し、博識な読者向けに包括的で理解しやすい報告書を作成することを得意とする。

序章:本願寺中興の祖、蓮如とは何者か

室町時代後期、応仁の乱(1467年-1477年)を境に、日本社会は先の見えない混沌の時代へと突入した。足利将軍家の権威は失墜し、守護大名は家臣や国人にその地位を脅かされ、世は下剋上の嵐が吹き荒れていた。旧来の秩序が崩壊し、絶え間ない戦乱と飢饉が民衆の生活を脅かす中で、人々は現世での安寧と来世での救済を求め、新たな精神的支柱を切望していた。このような時代の要請に応え、一人の傑出した宗教家が登場する。本願寺第八世法主、蓮如(1415年-1499年)その人である。

蓮如が本願寺を継承した当時、その寺院は親鸞聖人を開祖としながらも、見る影もなく衰微していた。京都の有力寺院である天台宗青蓮院の末寺という地位に甘んじ、同時代の浄土真宗他派、特に隆盛を極めていた佛光寺派の陰に隠れ、参詣者もまばらな寂れた存在に過ぎなかった 1 。この窮状にあった本願寺を、蓮如は一代にして日本最大の宗教教団へと飛躍させ、戦国大名すら無視できない巨大な社会・政治勢力へと変貌させた。その功績から、彼は「本願寺中興の祖」と称えられる 1 。

しかし、蓮如を単なる有能な布教者としてのみ捉えるのは、その本質を見誤ることになる。彼は親鸞の教えを民衆の心に届く言葉で再構築した卓越した思想家であり、門徒を「講」という強固な共同体へと組織化した稀代の組織改革者であった。また、時には守護大名と渡り合い、教団を守るためには政治的判断も辞さない現実主義者としての顔も持っていた。

蓮如の成功は、彼の個人的な資質のみによるものではない。それは、社会が新たな救済を渇望した時代の要請と、彼の持つ不屈の精神、深い学識、民衆への共感、そして革新的な方法論が見事に合致した、歴史の必然とも言える奇跡であった。本報告書では、蓮如の85年の生涯を、その時代背景と密接に絡めながら詳細に追跡し、彼が如何にして本願寺を再興し、日本史に巨大な足跡を残すに至ったのか、その思想、手法、そして遺産の全貌を徹底的に分析・解明する。

第一章:雌伏の半生 ― 法主継承までの道程(1415年~1457年)

蓮如の劇的な生涯は、その出自と不遇な幼少期にその原点を見出すことができる。彼の強靭な精神と、後に多くの民衆の心を掴むことになる教えの根底には、この雌伏の時代に経験した苦難と、それを乗り越えるための深い求道の精神があった。

出生の秘密と不遇の幼少期

蓮如は応永22年(1415年)2月25日、京都東山の大谷本願寺にて、第七世法主・存如の長子として生を受けた 1 。幼名は布袋丸と伝えられる 3 。しかし、その出自は決して安泰なものではなかった。彼の生母は本願寺に仕える身分の低い女性であり、一説には被差別部落の出身であったともいわれる 3 。この母とは、蓮如がわずか6歳の時に生き別れることとなる。父・存如が武家の娘である如円尼を正室として迎えたことで、生母は本願寺を去り、その後の行方は杳として知れない 1 。

この母との離別と、自身の出自に関する複雑な事情は、蓮如の人間形成に計り知れない影響を与えたと考えられる。継母・如円尼は自らが産んだ子(後の蓮照)を後継者に望み、蓮如は長男でありながら「部屋住み」という不遇な立場に置かれた 1 。当時の本願寺は経済的にも極度に困窮しており、蓮如の生活は貧窮を極めた。『御一代記聞書』には、食べるものにも事欠き、2、3日食事をとれないこともあったこと、冬でも温かい風呂に入れず水で足を洗うだけであったこと、灯りをともす油が買えないため月明かりを頼りに親鸞の著作を読みふけったことなどが記されている 1 。この経験は、彼に社会の底辺で暮らす人々の苦しみに対する深い共感を育ませ、後に彼が説く「万人は阿弥陀仏の前で平等に救われる」という教えに、揺るぎない確信と説得力を与えることになった。

求道と修学の時代

逆境の中にあっても、蓮如の求道心は衰えることがなかった。永享元年(1429年)、15歳にして浄土真宗再興の志を立てる 1 。そして永享3年(1431年)、17歳の時に、本願寺がその末寺であった青蓮院にて得度し、正式に「蓮如」と名乗った 1 。このことは、当時の本願寺の低い地位を象徴している。

蓮如はその後、比叡山で5年間にわたり天台宗の学問を修め、さらに奈良の興福寺大乗院では法相宗の唯識教学にも触れた 1 。この他宗派の高度な教学に対する深い理解は、後に彼が親鸞の「絶対他力」の教えを、他の教えとの対比の中でより鮮明に、かつ論理的に説き明かすための強固な知的基盤となった。彼の教えの「平易さ」は、決して学識の欠如から来るものではなく、むしろ難解な仏教教理を完全に咀嚼し、それを民衆の言葉へと「再翻訳」する能力の高さの証左であった。彼は父・存如を補佐して聖教の書写に励む一方、33歳の時には父と共にに関東へ赴き、親鸞ゆかりの地の門徒たちと交流を深めるなど、実践的な布教の経験も積んでいった 5 。

波乱の法主継承

長禄元年(1457年)、父・存如が43歳で世を去ると、本願寺の跡目相続問題が勃発する。継母・如円尼はかねてからの望み通り、実子の蓮照を後継に擁立しようと画策した。しかし、蓮如の叔父である如乗(存如の弟)をはじめとする一門の有力者たちは、蓮如の器量と求道の姿勢を高く評価しており、彼を強く支持した。この結果、内外の困難を乗り越え、蓮如は43歳で本願寺第八世法主の座を継承することとなった 2 。それは、衰亡の淵にあった本願寺の、劇的な再生の物語の幕開けであった。

表1:本願寺蓮如 略年表

|

西暦 |

和暦 |

年齢 |

主要な出来事と関連事項 |

|

1415年 |

応永22年 |

1歳 |

京都東山の大谷本願寺で、第7世存如の長男として誕生 1 。 |

|

1420年 |

応永27年 |

6歳 |

生母が本願寺を去る 1 。 |

|

1429年 |

永享元年 |

15歳 |

浄土真宗再興の志を立てる 1 。 |

|

1431年 |

永享3年 |

17歳 |

青蓮院で得度し、比叡山で天台教学を学ぶ 1 。 |

|

1442年 |

嘉吉2年 |

28歳 |

最初の妻・如了と結婚。長男・順如が誕生 1 。 |

|

1449年 |

宝徳元年 |

35歳 |

父・存如と共に関東へ布教の旅に出る 1 。 |

|

1457年 |

長禄元年 |

43歳 |

父・存如の死去に伴い、本願寺第八世法主を継承 1 。 |

|

1461年 |

寛正2年 |

47歳 |

親鸞聖人二百回忌法要を営む。最初の『御文』を執筆 1 。 |

|

1465年 |

寛正6年 |

51歳 |

比叡山延暦寺の僧兵により大谷本願寺が破却される(寛正の法難) 1 。 |

|

1468年 |

応仁2年 |

54歳 |

延暦寺が近江堅田を攻撃(堅田大責め) 1 。 |

|

1471年 |

文明3年 |

57歳 |

近江を離れ、越前吉崎に赴き、吉崎御坊を建立 1 。 |

|

1475年 |

文明7年 |

61歳 |

加賀の一向一揆が激化。混乱を収めるため吉崎を退去 1 。 |

|

1478年 |

文明10年 |

64歳 |

京都山科にて、山科本願寺の建立を開始 1 。 |

|

1481年 |

文明13年 |

67歳 |

佛光寺派の経豪が門徒を率いて帰参 1 。 |

|

1483年 |

文明15年 |

69歳 |

山科本願寺が完成 1 。 |

|

1489年 |

延徳元年 |

75歳 |

第五子・実如に法主職を譲る。『白骨の章』を執筆 1 。 |

|

1496年 |

明応5年 |

82歳 |

摂津国石山に大坂御坊(後の石山本願寺)を建立 3 。 |

|

1499年 |

明応8年 |

85歳 |

3月25日、山科本願寺にて示寂 1 。 |

第二章:教団改革と受難 ― 寛正の法難と近江での苦闘(1457年~1471年)

法主を継承した蓮如は、ただちに本願寺の再生に着手した。しかし、その革新的な活動は旧来の宗教勢力との間に深刻な軋轢を生み、教団は存亡の危機に立たされる。この受難の時代こそ、蓮如が新たな布教戦略を確立し、本願寺が飛躍するための土台を築いた重要な時期であった。

法主就任と本願寺の刷新

蓮如がまず取り組んだのは、本願寺の「天台宗末寺」という屈辱的な状況からの脱却であった。彼は本願寺堂内の荘厳(装飾)を天台様式から真宗独自の様式へと改め、僧侶が着用する法衣も、天台宗で用いられる黄色から質素な薄墨色(ねずみ色)へと変更した 5 。これらは単なる形式の変更ではなく、本願寺が青蓮院の支配下から精神的・視覚的に独立することを内外に宣言する、象徴的な改革であった。

寛正2年(1461年)、蓮如は親鸞聖人二百回忌の大法要を営んだ。衰微していた本願寺に、近江の金森や堅田の門徒を中心に数百人が参集し、その中には当時、禅僧として高名であった一休宗純の姿もあったという 1 。蓮如の説法に深く感銘を受けた一休は、「襟まきの あたたかそうな 黒坊主 こいつが法は 天下一なり」と詠んだと伝えられており、蓮如の教えが宗派の垣根を越えて、同時代の知識人にも強い影響を与え始めていたことを示している 1 。

寛正の法難 ― 存亡の危機

蓮如の精力的な布教活動は、特に琵琶湖周辺の近江国で目覚ましい成果を上げた。彼の平易で力強い教えは、戦乱に疲弊した武士や民衆の心を掴み、本願寺の門徒は爆発的に増加していった 7 。しかし、この急激な教線の拡大は、古くから近江を支配下に置いていた比叡山延暦寺にとって、自らの権益を脅かす看過できない事態であった 12 。

寛正6年(1465年)正月、延暦寺はついに蓮如と本願寺を「仏敵」と断定。同月10日、西塔の衆徒(僧兵)が京都東山の大谷本願寺を襲撃し、堂宇を破壊した 1 。蓮如は親鸞聖人の御真影(木像)を奉じてかろうじて難を逃れたが、本拠地を失うという壊滅的な打撃を受けた。この事件を「寛正の法難」と呼ぶ 7 。この法難は、本願寺が京都における物理的拠点を失うという悲劇であったが、同時に、本願寺の歴史を大きく転換させる契機ともなった。

流転と抵抗 ― 近江での再起

京都を追われた蓮如は、近江の門徒を頼って各地を転々とすることになる。親鸞聖人の御真影を奉じ、金森、そして琵琶湖畔の堅田へと移った 1 。この苦難の中で、蓮如を支えたのが、堅田の本福寺を中心とする熱心な門徒衆であった。彼らは蓮如を匿い、延暦寺のさらなる攻撃に対しては武装して抵抗する姿勢を見せた。文正元年(1466年)、金森の道場が襲撃されるとの報を受け、堅田の門徒が救援に駆けつけ、延暦寺の僧兵を撃退する事件が起こる。これが記録上、本願寺門徒による最初の組織的な武力抵抗、すなわち「一向一揆」の始まりとされる 1 。蓮如自身は「仏法者が人を殺すとは何事か」と武力闘争を諌めたと伝えられるが、この出来事は、本願寺教団が信者を守るために自衛力を持つ社会集団へと変質し始めたことを示している。

この時期、蓮如は延暦寺と敵対関係にあった園城寺(三井寺)の庇護を受ける。文明元年(1469年)、叔父の斡旋もあり、大津の三井寺南別所に坊舎を建立し、これを「顕証寺」と名付けた。長男の順如をその住持とし、ここを一時的な活動拠点とした 1 。

寛正の法難による本拠地の喪失は、蓮如を物理的に追い詰めたが、逆説的に彼を旧来の権威や地理的制約から解放した。京都という中央から離れ、地方の民衆と直接向き合うことを余儀なくされた結果、彼は新たな布教の方法論と組織論を創造していく。ひらがなを多用し、難解な教理を平易な言葉で説く手紙形式の法話「御文(御文章)」の執筆を本格化させたのもこの頃である 1 。また、各地の門徒を「講」という信仰共同体として組織し、本願寺を頂点とするネットワークを形成し始めた 10 。この「御文」と「講」という二つの革新的なツールこそが、後の本願寺の爆発的な発展を支える原動力となる。寛正の法難は、まさに本願寺にとって「創造的破壊」の契機だったのである。

第三章:北陸の拠点、吉崎御坊 ― 教団の飛躍と一揆の奔流(1471年~1475年)

近江での活動も延暦寺の圧迫により限界が見え始めた頃、蓮如は次なる布教の地として北陸に目を向けた。文明3年(1471年)、57歳の蓮如は越前国吉崎(現在の福井県あわら市)へと移る。この地で本願寺教団は未曾有の発展を遂げるが、同時にその巨大なエネルギーは蓮如自身の統制を超え、新たな試練を生み出すことになる。吉崎の時代は、蓮如の理想と現実が激しく交錯した、本願寺史上最も劇的な局面であった。

新天地・越前吉崎と一大宗教都市の出現

蓮如が吉崎を選んだのには、明確な戦略的意図があった。吉崎は日本海と北潟湖に三方を囲まれた丘陵地であり、防御に優れた天然の要害であった 7 。これは寛正の法難で本拠地を武力で破壊された苦い経験からの教訓である。さらに、ここは北陸道と水運の結節点でもあり、布教の拠点として地理的にも優位性を持っていた。そして何よりも、比叡山のような既存の強大な宗教権力の影響が及びにくい「フロンティア」であった。

蓮如がこの地に「吉崎御坊」を建立すると、その名声は瞬く間に北陸一円から奥羽地方にまで広まった。彼の教えに救いを求める人々が各地から殺到し、御坊の周囲には彼らが滞在するための宿坊「多屋(たや)」が数百軒も林立した 10 。かつての荒れ地は、わずか数年で数千人が暮らす一大宗教都市へと変貌を遂げたのである。この熱狂的な信者の集結は、戦乱の世に生きる人々が蓮如の教えにいかに強く惹きつけられたかを如実に物語っている。

教団組織の完成と教化活動の絶頂

吉崎時代は、蓮如がその布教方法論を完成させた時期でもある。彼はここで、二つの強力なツールを駆使して教団の組織化を強力に推進した。

第一に、「御文(御文章)」と「名号本尊」の大量下付である。彼は平易な言葉で書かれた手紙形式の法話である『御文』を次々と執筆し、遠隔地の門徒たちへ送った。これにより、蓮如が直接赴けない場所にも、統一された教義が正確に伝わった。また、「南無阿弥陀仏」と記された掛軸である「名号本尊」を信者に与えることで、阿弥陀仏への帰依を視覚的に確認させ、門徒としての帰属意識を高めた 4 。

第二に、「講」の組織化である。蓮如は村落共同体(惣村)を単位として信者を「講」というグループにまとめ上げた。この「講」は、単に『御文』を読み合わせる信仰の場であるだけでなく、冠婚葬祭などを助け合う相互扶助の機能も持ち合わせていた 13 。蓮如は「村の指導者である坊主、乙名(おとな)、年寄りの三人が入信すれば、村全体が本願寺門徒になる」と語ったとされ、惣村という当時の社会構造を巧みに利用して、教団を末端から強固に組織化していったのである 14 。

一向一揆の激化と蓮如の苦悩

吉崎における本願寺の爆発的な成功は、新たな火種を生んだ。北陸地方には、本願寺よりも先に教線を拡大していた真宗高田派や、如道教団の流れをくむ三門徒といった勢力が存在しており、本願寺との間で激しい門徒の奪い合いが起こった 15 。

この宗教的対立は、やがて加賀国の守護大名・富樫氏の内紛と複雑に絡み合う。富樫家では政親と幸千代が家督を争っており、幸千代が真宗高田派と手を結んだことを知った蓮如は、教団を防衛するため政親への支援を決断した 6 。文明6年(1474年)、本願寺門徒は武装蜂起し(一向一揆)、政親に協力して幸千代方を打ち破った。これは、本願寺教団が明確な政治的・軍事的意図を持って行動した最初の一揆であった。

しかし、一度解き放たれた門徒のエネルギーは、やがて蓮如の制御を超えて暴走を始める。門徒たちは自らの力を過信するようになり、今度は協力したはずの守護・富樫政親の支配に対しても公然と反抗するようになった。蓮如の配下であった下間蓮崇のように、蓮如の名を騙って一揆を扇動する者まで現れた 6 。教えが純粋な信仰から、現世的な権力闘争の道具へと変質していくことに、蓮如は深い苦悩を抱いた。仏法が王法(世俗の権力)を侵すことを、彼は決して望んでいなかった。

文明7年(1475年)、吉崎御坊で火災が発生し堂舎が焼失する不幸も重なる 1 。この混乱と門徒の過激化を鎮めるため、蓮如は苦渋の決断を下す。同年8月、隆盛を極めた吉崎の地を、わずか4年余りで自ら去ることを選んだのである 1 。吉崎での成功は、蓮如の教えと組織論の正しさを証明したが、その成功が生み出した巨大な民衆の力は、彼の理想を脅かす「怪物」でもあった。蓮如の退去は、自らが作り出した成功の副産物から距離を置き、教団の信仰の純粋性を守るための、指導者としての最後の統制であった。

第四章:王城の地へ ― 山科本願寺と大坂御坊の時代(1476年~1499年)

吉崎を離れた蓮如は、その活動の舞台を再び畿内に戻す。応仁の乱の終息と共に、彼は長年の悲願であった京都への帰還を果たし、教団の恒久的な本拠地を築き上げる。この晩年の時代は、蓮如が築き上げた教団がその権威と組織を盤石のものとし、名実ともに日本最大の宗教勢力へと登りつめる完成の時期であった。

京都への帰還 ― 山科本願寺の建立

吉崎退去後、蓮如は河内国出口(現在の大阪府枚方市)の光善寺などを拠点としながら、畿内各地で精力的に布教を続けた 18 。文明10年(1478年)、応仁の乱がようやく鎮静化し、世情が落ち着きを取り戻し始めると、蓮如は京都郊外の山科の地に、新たな本願寺の建立を開始した 1 。京都は宗祖親鸞聖人ゆかりの地であり、蓮如自身の出生地でもある。この地への帰還は、寛正の法難で追われた本願寺の完全なる再興を天下に示す、象徴的な意味を持っていた 19 。

文明15年(1483年)に完成した山科本願寺は、単なる寺院ではなかった。その周囲には幾重にも堀と土塁が巡らされ、堅固な防御施設を備えた一大城塞都市(寺内町)として設計されていた 8 。これは、比叡山による大谷本願寺破却の教訓から、自らの手で法灯を守るという蓮如の強い意志の表れであった。この壮大な寺院都市の出現は、本願寺がもはやいかなる権力にも容易に屈しない強大な存在となったことを、世に知らしめるものであった。

教団の絶頂と他派の吸収

山科本願寺の威容は、本願寺の権威を飛躍的に高めた。その影響力は世俗の権力者にも及び、時の将軍足利義尚の妻である日野富子が参詣に訪れるほどであった 1 。この揺るぎない権威を背景に、かつて本願寺の勢力を凌駕していた浄土真宗の他派が、雪崩を打って蓮如の下に集うようになる。

- 文明13年(1481年) : かつて本願寺最大のライバルであった佛光寺派の法主・経豪が、48の末寺のうち42坊という中核勢力を引き連れて蓮如に帰参。蓮如は彼に「蓮教」の名を与え、興正寺を建立させた。これにより佛光寺派は再起不能に近い打撃を受けた 1 。

- 文明14年(1482年) : 北陸の有力な真宗勢力であった三門徒派の中心寺院、證誠寺の住持・善鎮も門徒を率いて合流した 1 。

- 明応2年(1493年) : 近江の木辺派錦織寺の住持・勝恵も帰参する 1 。

これらの出来事により、親鸞聖人以来、分派を繰り返してきた浄土真宗は、本願寺を中心に再統一され、蓮如は名実ともに真宗全体の指導者としての地位を確立したのである。

大坂御坊の創建と晩年

延徳元年(1489年)、75歳となった蓮如は、法主の座を第五子・実如に譲り、公式に隠居した 3 。しかし、彼の情熱と先見の明は衰えることを知らなかった。明応5年(1496年)、蓮如は摂津国石山(現在の大阪城の地)に新たな坊舎、大坂御坊を建立する 1 。この地は、淀川と大和川が瀬戸内海に注ぐ水陸交通の要衝であり、京都、奈良、堺を結ぶ経済の中心地でもあった。織田信長が後に「大坂は凡そ日本一の境地也」と評したように、経済的にも軍事的にも比類なき戦略拠点であった 21 。この地に新たな拠点を築いたことは、蓮如の卓越した地政学的センスを物語っている。この大坂御坊こそが、後に石山本願寺として発展し、天下統一を目指す織田信長と10年以上にわたる死闘(石山合戦)を繰り広げる舞台となるのである 23 。

この教団の統制と拡大を盤石なものにしたのが、蓮如の巧みな子女政策であった。彼は生涯で5人の妻を娶り、27人(男子13人、女子14人)もの子宝に恵まれた 3 。これは単なる大家族というだけでなく、教団を永続させるための高度な組織戦略であった。蓮如は息子たちを近江の顕証寺、加賀の松岡寺、越中の瑞泉寺といった各地の重要拠点に住持として配置し、娘たちを有力な寺院や公家と縁組させた。これにより、本願寺法主を頂点とする血縁のネットワークが教団の隅々にまで張り巡らされ、強力な中央集権体制が築かれたのである。これは、戦国大名が婚姻政策によって同盟関係を強化した手法と軌を一にするものであり、蓮如が宗教家であると同時に、冷徹な組織の創設者であったことを示している。

明応8年(1499年)3月25日、蓮如は大坂から山科本願寺に戻り、多くの弟子や家族に見守られる中、85年の波乱に満ちた生涯に幕を下ろした 9 。彼の死までに、かつて寂れ果てていた本願寺は、日本全土に根を張る巨大な信仰共同体へと生まれ変わっていた。

表2:蓮如の妻子と教団内での役割

|

妻(夫人) |

子女名(続柄) |

生没年 |

主な役割・配属先・婚姻関係 |

|

第1夫人:如了 |

順如(長男) |

1442-1483 |

河内出口光善寺 開基。蓮如の後継者と目されたが早世。 |

|

|

蓮乗(二男) |

1446-1504 |

越中井波瑞泉寺、加賀若松本泉寺。北陸教団の重鎮。 |

|

|

蓮綱(三男) |

1450-1531 |

加賀波佐谷松岡寺 開基。加賀教団の拠点となる。 |

|

|

蓮誓(四男) |

1455-1521 |

加賀・越中の諸寺を開基。北陸教団の拡大に貢献。 |

|

第2夫人:蓮祐 |

実如(五男) |

1458-1525 |

本願寺第九世法主。蓮如の後継者。 |

|

|

蓮淳(六男) |

1464-1550 |

近江大津顕証寺、河内久宝寺顕証寺、伊勢長島願証寺 開基。畿内・東海の拠点。 |

|

|

蓮悟(七男) |

1468-1543 |

加賀の諸坊を創建。加賀教団の統制に尽力。 |

|

|

祐心(十女) |

1469-1540 |

中山宣親室。この血筋から後の第十一世顕如が生まれる。 |

|

第3夫人:如勝 |

妙勝(十一女) |

1477-1500 |

山城勝林坊勝恵(木辺派から帰参)の妾。 |

|

第4夫人:宗如 |

蓮芸(八男) |

1484-1523 |

摂津富田教行寺・摂津名塩教行寺。摂津における拠点。 |

|

第5夫人:蓮能 |

実賢(九男) |

1490-1523 |

近江堅田称徳寺。堅田門徒との関係を強化。 |

|

|

実悟(十男) |

1492-1583 |

河内古橋願得寺。 |

|

|

実従(十三男) |

1498-1564 |

河内枚方順興寺。 |

注: 上記は主要な子女を抜粋。蓮如には計27人の子女がいた

3

第五章:蓮如の思想と遺産

蓮如が本願寺を中興し得た根源には、彼の卓越した組織論や政治手腕だけでなく、何よりもその思想の力があった。彼は宗祖・親鸞の教えの本質を再発見し、それを乱世に生きる民衆の心に響く、明快かつ力強いメッセージとして提示した。その思想は『御文』という形で結晶化し、後世に大きな遺産を残すこととなる。

教義の核心:「信心正因・称名報恩」

親鸞の死後、本願寺教団ではその教義解釈をめぐって様々な異説(異安心)が生まれていた。中には、念仏を称えること自体や、何らかの善行を往生の条件とするような、自力的な要素が混入した教えも広まっていた。これに対し蓮如は、親鸞の教えの核心は「絶対他力」にあると喝破し、それを「信心正因・称名報恩(しんじんしょういん・しょうみょうほうおん)」という二つの言葉で明確に定義し、徹底させた 25 。

- 信心正因(しんじんしょういん) : 「信心をもって往生の正しき因とす」と読む。すなわち、阿弥陀如来が必ず救ってくださるという本願を疑いなく信じる「信心」こそが、浄土に生まれる唯一絶対の原因である、という教えである 27 。この「信心」は、人間が努力して作り出す心ではなく、阿弥陀仏の側から与えられる「仏の心(他力)」であるとされた 26 。これにより、学問や厳しい修行、財産の寄進といった、一部の人間にしかできない行いを往生の条件から完全に排除し、「ただ信じるだけで、誰もが等しく救われる」という、万人救済の門戸を大きく開いた。これは、日々の生活に追われる庶民にとって、画期的で福音的なメッセージであった。

- 称名報恩(しょうみょうほうおん) : 「称名は御恩報じ」と読む。信心を賜り、往生が定まった上で称える「南無阿弥陀仏」の念仏は、救いを得るための手段(因)ではなく、すでに救われたことに対する阿弥陀仏への感謝と喜びの表明(報恩)である、と位置づけた 25 。これにより、念仏の回数や功徳を競うような自力的な考え方を退け、親鸞の教えの純粋性を回復させた。念仏は救済の対価ではなく、救済の結果として自然に口からあふれ出る感謝の言葉であると説いたのである。

この「思想の純化」こそが、蓮如の改革の第一歩であった。彼はまず、親鸞の原点に立ち返り、教義のラジカルさを取り戻した。そして次に、この純化された教えを、当時の民衆が受け取れる形にパッケージし直し、それを効率的に配布・共有するネットワークを構築するという、革新的な方法論を確立していく。

『御文』の世界 ― 言葉の力

蓮如の思想と方法論が最も凝縮された形で現れているのが、彼が生涯にわたって書き続けた200通以上にも及ぶ「御文(御文章)」である 4 。これは、彼の最大の遺産と言っても過言ではない。

『御文』にはいくつかの際立った特徴がある。第一に、ひらがなを多用した平易な言葉で書かれていることである 27 。これは、識字率が低かった当時の庶民が、耳で聞くだけでも教えの要点を理解できるようにという、徹底した配慮の表れであった。第二に、時候の挨拶などを一切省き、単刀直入に教義の核心から説き始めるスタイルである 27 。親鸞の膨大な著作の中から、凡夫が救われるために不可欠な要点だけを抽出し、「凡夫往生の鏡」として提示した 27 。第三に、「安心(あんじん)」「一念(いちねん)」「平生業成(へいぜいごうじょう)」といった重要なキーワードや言い回しを意図的に反復して用いることで、聴衆が教えを記憶し、自らの言葉として語れるように工夫されていた 31 。『御文』は、人々に教えを理解させると同時に、その教えを語るための「言葉」そのものを与えたのである。

その中でも特に有名なのが、「白骨の御文(はっこつのおふみ)」として知られる5帖目第16通である 32 。この一編は、蓮如の死生観と救済の論理を鮮やかに示している。

「それ、人間の浮生なる相をつらつら観ずるに、おおよそはかなきものは、この世の始中終、まぼろしのごとくなる一期なり」という書き出しから始まり、「朝には紅顔ありて、夕には白骨となれる身なり」という有名な一節で、人間の命のはかなさ、死の不可避性を容赦なく突きつける 33。愛する者との別れ、火葬の煙となって消えゆく肉体、そして後に残るのはただ白骨のみという厳しい現実を直視させる。

しかし、この『御文』の目的は、人々を虚無感や絶望に陥れることではない。むしろその逆である。この世のすべてがはかないからこそ、変わることのない永遠の救いを求めるべきだと説く。「されば、人間の儚き事は、老少不定のさかいなれば、誰の人も早く後生の一大事を心にかけて、阿弥陀仏を深くたのみ参らせて、念仏申すべきものなり」と結び、無常の自覚を阿弥陀仏への帰依へと転換させるのである 33 。この普遍的な無常観と、そこからの救済への道筋を示した内容は、宗派を超えて多くの人々の心を打ち、今日でも葬儀の場などで広く拝読されている 37 。

後世への影響

蓮如の85年の生涯が日本社会に残した影響は計り知れない。

第一に、彼は衰退していた本願寺を、今日に至る浄土真宗本願寺派と真宗大谷派の礎となる、日本最大の仏教宗派へと育て上げた 1。

第二に、彼が組織した門徒集団は、やがて「一向一揆」として戦国時代の政治地図を塗り替えるほどの強大な勢力となった。特に加賀国では守護の富樫氏を打倒し、その後約100年間にわたり「百姓の持ちたる国」と呼ばれる門徒による自治を実現した 23。また、蓮如が晩年に築いた大坂石山本願寺は、天下統一を目指す織田信長にとって最大の障壁となり、10年以上にわたる「石山合戦」を引き起こすことになる 22。

第三に、文化的影響も大きい。『御文』の普及が庶民の識字率向上に寄与したという指摘もある 37。彼の説いた教えは、人々の死生観や生活倫理に深く浸透し、現代に至るまで日本の精神文化の基層を形成する一要素となっている。

結論:戦国乱世が生んだ宗教改革者

本願寺蓮如は、単一の肩書きでは到底捉えきれない、極めて多面的な歴史上の巨人である。彼は、宗祖親鸞の教えに深く帰依し、その真髄を生涯かけて追求した「信仰者」であった。同時に、その難解な教えを民衆の魂に届く平易な言葉へと翻訳した「思想家」でもあった。さらに、衰亡寸前の一寺院を、強固な「講」組織と血縁ネットワークを駆使して日本最大の教団へと育て上げた卓越した「組織者」であり、比叡山や守護大名といった既存権力と時に協調し、時に闘争しながら教団を守り抜いた冷徹な「政治家」でもあった。

彼の劇的な成功は、いくつかの要因が奇跡的に重なり合った結果であると結論付けられる。第一に、応仁の乱以降の社会不安と秩序の崩壊という、民衆が新たな救いを求めた「時代的要請」。第二に、「ただ信じるだけで救われる」という、あらゆる階層の人々を包摂しうる「教義の革新性」。第三に、その教えを津々浦々まで浸透させた『御文』という「メディア戦略」と、「講」という「組織戦略」の独創性。第四に、自らの不遇な生い立ちに根差し、人々の苦悩に寄り添う「民衆への深い共感」。そして最後に、急拡大した教団を統制し、永続させるための、子女を戦略的に配置する「血縁ネットワーク」の構築。これらが複合的に絡み合い、本願寺の飛躍的な発展を可能にした。

蓮如は、鎌倉時代に生まれた新仏教の精神を、戦国時代という新たな社会状況に見事に適応させた宗教改革者であった。彼は民衆の中に眠る巨大なエネルギーを信仰の名の下に結集させ、時には既存の権力構造を根底から揺るがす力へと転化させた。その生涯は、宗教がいかにして社会を動かし、歴史を形成していくかというダイナミズムを鮮烈に体現している。本願寺蓮如という人物を理解することなくして、日本の中世から近世への移行期、そして今日の日本社会の精神的基盤を語ることはできないだろう。

引用文献

- 蓮如上人の生涯・一休も帰依した真宗中興の祖 - 「浄土真宗」入門講座 https://xn--udsw7h21snjj.jp/history/rennyo/

- 本願寺の歴史 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%AC%E9%A1%98%E5%AF%BA%E3%81%AE%E6%AD%B4%E5%8F%B2

- 蓮如 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%93%AE%E5%A6%82

- 蓮如上人の御生涯 1「蓮如上人ってどんな人?」 - 浄土真宗本願寺派 教念寺 https://www.kyonenji.jp/sunday_school/1997/

- 「蓮如上人のご生涯①」真宗大谷派 淵埋山 出口御坊 光善寺 大阪府枚方市出口 https://www.kouzenzi.org/rennyosyounin/index.html

- 第61話“日本名僧・高僧伝”82・蓮如 - カクヨム https://kakuyomu.jp/works/1177354054886984120/episodes/1177354054887354866

- 蓮如上人の生涯 掛け軸の専門店 香遊オンライン https://www.kouyu.info/hpgen/HPB/entries/154.html

- 山科本願寺 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B1%B1%E7%A7%91%E6%9C%AC%E9%A1%98%E5%AF%BA

- 蓮如上人のご生涯 - BIGLOBE http://www2g.biglobe.ne.jp/~ota/rennyo_shougai.htm

- 蓮如さんの生涯 -ご生涯と伝説- 御生誕600年記念 - 本願寺文化興隆財団 https://www.honganjifoundation.org/rennyosankaruta/about.html

- 大阪の今を紹介! OSAKA 文化力 - ここまで知らなかった!なにわ大坂をつくった100人=足跡を訪ねて=|関西・大阪21世紀協会 https://www.osaka21.or.jp/web_magazine/osaka100/080.html

- 東本願寺の法統 https://www.honganji.or.jp/docs/about/history.shtml

- 真宗王国を築きあげた蓮如その組織づくりの超ノウハウに学ぶ - メッセージ http://www.ichijyo-shinya.com/message/2013/04/post-562.html

- 浄土真宗における一向一揆の意味 - 真願寺 https://shingan.org/archives/1128

- 真宗高田派 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9C%9F%E5%AE%97%E9%AB%98%E7%94%B0%E6%B4%BE

- 本願寺を強大化させたカリスマ・蓮如~その⑫ 北陸初の一向一揆 ... https://negorosenki.hatenablog.com/entry/2025/03/20/172239

- 真宗大谷派吉崎別院|吉崎東別院とは http://www.yoshizakibetsuin.com/about/index.php

- 本願寺の歴史 | 知る|お西さん(西本願寺) https://www.hongwanji.kyoto/know/history.html

- 63歳 蓮如上人が山科本願寺建立を決意 - 浄土真宗親鸞会 大阪会館 https://osakakaikan.site/erect-the-yamashinahonganji/

- 山科本願寺跡及び南殿跡 - 文化遺産オンライン https://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/140417

- 石山本願寺はお城なの?要害の地と要塞化について https://osakakaikan.site/stronghold/

- 古城の歴史 石山本願寺 https://takayama.tonosama.jp/html/ishiyamahonganji.html

- 中学社会 定期テスト対策加賀の一向一揆はなぜおきたのか? - ベネッセ教育情報 https://benesse.jp/kyouiku/teikitest/chu/social/social/c00721.html

- 本願寺は「石山本願寺」といって大阪にありました(その跡地に築城されたのが大阪城です)。その前は「山科本願寺」といって京都山科の地にあったのですが、本願寺の勢力拡大を恐れた法華宗の人たちに追われて - 浄土真宗本願寺派 金剛山 覚成寺 | http://kakushoji.com/prev/ojouhan5.html

- 2021年度一緒に学ぼう 第1回『御文章』「聖人一流章」 講座の内容 https://j-soken.jp/join/12025

- 信心正因、称名報恩とは?その意味を分かりやすく解説 - 「浄土真宗」入門講座 https://xn--udsw7h21snjj.jp/oshie/shinjinshoin/

- 御文(おふみ)・御文章(ごぶんしょう) 蓮如上人のあなたへのお手紙 - 「浄土真宗」入門講座 https://xn--udsw7h21snjj.jp/ofumi/

- 「御正忌の章」 http://www.hotokuji.com/goshokinosyo.html

- 私的研究室-4 親鸞思想-「教行信証」を中心に https://ganshoji.net/sub20.htm

- 御文 ( お ふみ ) - 法話 http://ryoganji.jp/houwa240.html

- 【七十六】 「御文」 ~ことばの力 - 本山興正寺 https://www.koshoji.or.jp/shiwa_75.html

- 【仏教の窓】蓮如上人と「おふみさん」【コラム】 - 厳念寺 https://www.gonnenji.com/post/2018/06/12/%E3%80%90%E4%BB%8F%E6%95%99%E3%81%AE%E7%AA%93%E3%80%91%E8%93%AE%E5%A6%82%E4%B8%8A%E4%BA%BA%E3%81%A8%E3%80%8C%E3%81%8A%E3%81%B5%E3%81%BF%E3%81%95%E3%82%93%E3%80%8D%E3%80%90%E3%82%B3%E3%83%A9%E3%83%A0%E3%80%91

- 白骨の御文 - もんと淨國寺 https://joukokuji.yukimizake.net/column/column_ofumi5_16_hakkotsu.html

- 白骨の御文(はっこつのおふみ) - 明順寺 mjj.or.jp https://mjj.or.jp/ohumi

- 【白骨の章】は葬儀でよく読まれる御文(おふみ)です‼ | 多摩中央葬祭 https://osogi.jp/column/hakkotsunosho/

- 白骨の章(御文章)の全文と現代語訳・意味 - 「浄土真宗」入門講座 https://xn--udsw7h21snjj.jp/ofumi/hakkotsu/

- 白骨の御文とは | はじめてのお葬式ガイド - いい葬儀 https://www.e-sogi.com/guide/14510/

- 白骨の御文とは?読み方・現代語訳、浄土真宗のご葬儀についても解説します https://www.sougi.info/column/column_487