本願寺証如

本願寺証如は浄土真宗本願寺第10世宗主。山科本願寺焼失後、石山本願寺を築き教団を再建。一向一揆を指導し、戦国大名と渡り合った。

本願寺証如:戦国乱世における宗教指導者の実像

序論:本願寺証如とその時代

本願寺証如(1516-1554)は、日本の戦国時代という未曾有の動乱期に浄土真宗本願寺教団を率いた第10世宗主である。この時代、室町幕府の権威は失墜し、各地で戦国大名が覇を競い、社会秩序は大きく揺らいでいた。そのような中にあって本願寺教団は、第8世蓮如以来の精力的な布教活動により、畿内、北陸、東海地方を中心に広大な門徒組織を擁し、時には「一向一揆」という形で強大な武力をも行使しうる、一大社会勢力へと成長を遂げていた 1 。証如が法灯を継承したのは、まさにこの巨大化した教団をいかに統制し、激動の時代に対応させていくかという困難な課題に直面した時期であった。

本報告書は、本願寺第10世宗主である証如の生涯と事績を、現存する史料に基づいて多角的に検証し、その歴史的意義を明らかにすることを目的とする。特に、教団内部の統制、戦国諸勢力との政治的駆け引き、そして彼自身が残した『天文日記』などの文化活動に着目し、戦国時代における本願寺教団の変容と、その中で証如が果たした役割について深く考察する。

第一章:証如の出自と法灯継承

永正13年(1516年)の誕生と出自:父・円如、祖父・実如、曾祖父・蓮如との血縁

本願寺証如は、永正13年11月20日(西暦1516年12月13日)、山城国(現在の京都府)山科の地に生を受けた 3 。諱は光教、幼名は光養丸と伝わる 3 。父は本願寺第9世宗主・実如の次男である円如(遍増院円如)、母は慶寿院鎮永尼であり、彼女は本願寺中興の祖と称される第8世蓮如の六男・蓮淳の娘であった 3 。これにより、証如は蓮如の曾孫という血筋を引くことになる。

証如の父母双方が蓮如の孫であるという事実は 4 、単なる血縁関係の記述を超えて、当時の本願寺教団内における蓮如の血筋の絶対的な重要性を物語っている。これは、宗教的指導者の継承という側面のみならず、「家」としての本願寺の永続性と権威の維持が強く意識されていたことの現れと言えよう。実際に、証如・顕如の時代以降には、宗主(門主)のみならず、その一族である一家衆などにも紋の使用が見られるようになり、これは蓮如が宗祖親鸞を権威化したのに対し、歴代宗主自身を権威化していくという教団の変貌を示すものである 5 。血の論理を中核とした家元的存在としての本願寺の機能が、証如の時代に一層強化されたことを示唆している。

家族構成:母・慶寿院、妻・顕能尼、子・顕如など

証如の父・円如は、証如が宗主を継承する以前に早世している 4 。母である慶寿院鎮永尼は、前述の通り蓮如の孫にあたる 4 。証如の正室は顕能尼といい、彼女は当代の公卿であった庭田重親の娘である 4 。興味深いことに、顕能尼の祖母にあたる祐心は蓮如の十女であり、この婚姻によって証如と顕能尼は遠縁ながらも血縁で結ばれることになった 4 。証如と顕能尼の間には、後に本願寺第11世宗主となる長男・顕如が天文12年(1543年)に誕生し 4 、その他、女子・顕妙(本徳寺教什室)も生まれている 4 。

証如の妻・顕能尼が有力公卿である庭田重親の娘であったという事実は 4 、本願寺が婚姻政策を通じて公家社会との結びつきを積極的に深め、それによって寺格の向上や政治的影響力の拡大を図った戦略の一端を垣間見せる。これは単に個人的な縁組に留まらず、教団全体の社会的地位の向上を意図したものであったと考えられる。実際に証如は朝廷や幕府への接近を重ね、寺格の上昇や大僧都、権僧正といった高位の僧官を得ることに成功しており 4 、関白二条尹房からは公家社会の一員であることを象徴する四方膳や高麗縁の大紋が入った上畳の使用を許されるなど 4 、その権威を高めていった。こうした婚姻政策は、朝廷や公家社会との多面的な関係構築の一環であり、本願寺の権威付けと政治的安定に寄与したと言えるだろう。

大永5年(1525年)、10歳での第10世宗主継承と後見体制

大永5年(1525年)、祖父である第9世実如が遷化すると、証如はわずか10歳(数え年)で本願寺第10世宗主の座を継承することとなった 3 。若年の宗主を支えるため、実如の弟であり証如の母方の祖父にもあたる蓮淳が後見人としてその任にあたった 4 。また、当時の関白であった九条尚経の猶子となることで 3 、本願寺は中央政界との連携を強化し、さらなる寺格の向上を図った。この猶子関係は、単に形式的なものではなく、戦国乱世を生き抜くための重要な政治的布石であった。

表1:本願寺証如 略年表

|

年号 |

西暦 |

主な出来事 |

典拠 |

|

永正13年11月20日 |

1516年 |

山城国山科にて誕生 |

3 |

|

大永5年 |

1525年 |

10歳で本願寺第10世宗主を継承。蓮淳が後見。九条尚経の猶子となる |

3 |

|

享禄4年 |

1531年 |

加賀で大小一揆(享禄の錯乱)勃発。本願寺の支援を受けた大一揆が勝利 |

4 |

|

享禄5年/天文元年 |

1532年 |

細川晴元の要請で飯盛山城の戦いに門徒を動員。山科本願寺焼失(天文の錯乱/天文法華の乱) |

1 |

|

天文2年 |

1533年 |

大坂石山に寺基を移し、石山本願寺とする |

6 |

|

天文4年 |

1535年 |

細川晴元らと和睦 |

4 |

|

天文5年 |

1536年 |

『天文日記』執筆開始 |

11 |

|

天文7年6月 |

1538年 |

後柏原・後奈良両天皇の寿牌と位牌を授かる |

4 |

|

天文11年 |

1542年 |

石山本願寺に阿弥陀堂を新造 |

4 |

|

天文12年1月 |

1543年 |

長男・顕如誕生 |

4 |

|

天文15年 |

1546年 |

金沢に尾山御坊を創建 |

4 |

|

天文18年 |

1549年 |

後奈良天皇より『三十六人家集』を下賜。権僧正に任じられる |

4 |

|

天文23年8月2日 |

1554年 |

『天文日記』執筆終了 |

11 |

|

天文23年8月13日 |

1554年 |

39歳にて示寂。顕如が12歳で第11世宗主を継承 |

3 |

表2:本願寺証如 関係人物一覧

|

区分 |

氏名 |

続柄・関係性 |

主な関連事績・典拠 |

|

家族 |

円如 |

父(実如次男) |

証如継職前に示寂 4 |

|

|

慶寿院鎮永尼 |

母(蓮淳娘) |

4 |

|

|

実如 |

祖父(本願寺9世) |

証如に法灯を継承 3 |

|

|

蓮如 |

曾祖父(本願寺8世) |

本願寺中興の祖 3 |

|

|

顕能尼 |

正室 |

庭田重親娘 4 |

|

|

顕如 |

長男 |

本願寺11世 4 |

|

|

顕妙 |

女子 |

本徳寺教什室 4 |

|

後見人・猶父 |

蓮淳 |

後見人(実如弟、証如外祖父) |

証如を補佐 4 |

|

|

九条尚経 |

猶父(関白) |

証如の寺格向上に寄与 3 |

|

朝廷・公家 |

後奈良天皇 |

天皇 |

『三十六人家集』下賜 4 |

|

|

二条尹房 |

関白 |

四方膳等の使用許可 4 |

|

|

庭田重親 |

公卿 |

顕能尼の父 4 |

|

|

三条公頼 |

左大臣 |

顕如の舅(如春尼父) 7 |

|

武家(協力・対立) |

細川晴元 |

管領代 |

当初協力、後に敵対、再度協調 1 |

|

|

六角定頼 |

近江守護 |

山科本願寺攻撃 1 |

|

|

畠山義堯 |

河内守護 |

本願寺勢力により滅亡 1 |

|

|

三好元長 |

武将 |

本願寺勢力により敗死 1 |

|

|

木沢長政 |

武将 |

細川晴元配下、本願寺と連携 4 |

|

|

朝倉氏 |

越前守護 |

対立後、和談・講和 1 |

|

|

長尾景虎(上杉謙信) |

越後守護代 |

当初対立、後に和解 1 |

|

|

北条氏康 |

相模大名 |

本願寺と親交 12 |

|

教団内 |

下間頼秀 |

家臣 |

軍事指導、後に追放 4 |

|

|

下間頼盛 |

家臣 |

軍事指導、後に追放 4 |

|

|

松岡寺蓮綱 |

加賀有力寺院 |

大小一揆で没落 4 |

|

|

本泉寺蓮悟 |

加賀有力寺院 |

大小一揆で没落 4 |

第二章:激動の時代と本願寺の変革

山科本願寺時代:教団内紛(享禄・天文の乱)への対応と法主権力の強化

証如が10歳という若さで法灯を継承した後、本願寺教団は内部の深刻な対立、すなわち「享禄・天文の乱」と呼ばれる混乱期に直面した 4 。この内紛は、特に加賀国(現在の石川県南部)における教団の支配権を巡るもので、蓮如以来、加賀支配の指導的地位を任されてきた松岡寺の蓮綱や本泉寺の蓮悟といった有力な一門寺院(「加賀三ヶ寺」とも称される)が、本願寺中央の統制に反発する動きを見せたことが背景にある 4 。証如は、後見人である蓮淳らと共にこの内紛の鎮静化に努め、最終的には本願寺中央の権威を再確認させる形でこれを収拾した。

この内紛鎮圧の過程で、従来加賀において大きな影響力を持っていた一門四ヶ寺などの勢力は没落し、結果として証如を中心とする本山の指導力が加賀の門徒組織に対しても直接的に及ぶこととなった 4 。この出来事は、証如にとって、教団内における法主の権威を絶対的なものとし、より中央集権的な支配体制を確立するための重要な契機となったと言える。単に反抗勢力を排除したというだけでなく、地方教団の自立的な動きを抑制し、本山への権力集中を加速させる結果をもたらしたのである。この中央集権化の動きこそが、後の石山合戦において全国の門徒を動員し、織田信長という強大な敵に対抗し得た組織的基盤の一つとなったと考えられる。

天文元年(1532年)山科本願寺焼失:六角定頼・法華宗徒との対立(天文法華の乱への関与)

享禄5年(1532年)、畿内の有力者であった細川晴元は、対立する畠山義堯や三好元長を打倒するため、本願寺証如に協力を要請した。これに応じた本願寺は、畿内各地の門徒を動員し、畠山氏を滅ぼし、さらに堺に追い詰めた三好元長を自害させるという戦果を挙げた(飯盛山城の戦い) 1 。しかし、この戦いにおける一向一揆の強大さと、時に統制を超えて拡大するその破壊力は、協力者であったはずの細川晴元に強い警戒心を抱かせることになった 4 。

目的を達した晴元は、一転して本願寺との関係を断ち切り、近江の六角定頼や京都の日蓮宗徒(法華宗徒)と結託して本願寺への攻撃を開始した。天文元年(1532年)8月24日、六角・法華宗徒の連合軍は山科本願寺に殺到し、壮麗な伽藍を誇った山科本願寺は灰燼に帰したのである(山科本願寺の戦い、天文の錯乱、天文法華の乱とも呼ばれる) 1 。

この山科本願寺の焼失という悲劇は、本願寺の軍事力・政治力の急速な増大に対し、他の戦国大名や宗教勢力が抱いた強い警戒感と反発が具現化したものと言える。特に、細川晴元との関係が協力から敵対へと急変したことは、戦国時代特有の「力の論理」が支配する非情な現実を象徴しており、本願寺もまたその激しい渦中にあったことを示している。この事件は、本願寺がもはや単なる宗教団体ではなく、戦国大名からも無視できない政治的・軍事的勢力として明確に認識されていたことの証左である。

大坂石山への移転と石山本願寺の成立:寺内町の建設と防衛体制の構築

山科本願寺を失った証如は、新たな本拠地を求め、摂津国大坂(現在の大阪市)の地を選定した。この地には、かつて蓮如が隠居所として建立した小規模な坊舎(大坂御坊)が存在しており 1 、証如はここを新たな本願寺とし、大坂本願寺(後に石山本願寺と通称される)の歴史が始まった 1 。

大坂石山の地は、淀川河口に位置し、水陸交通の要衝であると同時に、周囲を河川や湿地帯に囲まれた天然の要害であった。証如はこの地の利を活かし、本願寺の周囲に堀と土塁を巡らせた広大な寺内町を建設し、戦乱に備えた堅固な防衛体制を構築した 3 。この寺内町は、記録によれば南町、北町、西町など6つの町で構成され、全国から集まった商人や手工業者が居住し、自治的な運営が行われていた 6 。証如自身が記した『天文日記』にも、寺内町の住民構成や商業活動、治安維持に関する記述が散見され、最盛期にはその戸数が2,000軒にも及んだと伝えられている 11 。

この大坂への移転と石山本願寺の建設は、単なる戦禍からの避難という受動的な行動ではなく、本願寺の再生とさらなる発展を目指した極めて戦略的な拠点選択であったと言える。大坂の地理的優位性(水運の利便性、経済の中心地への近接性)を最大限に活用し、計画的に寺内町を建設・経営することで、本願寺は経済力と防衛力を飛躍的に高めることに成功した。証如は、宗教指導者であると同時に、卓越した都市計画家であり、寺内町という経済都市の経営者としての一面も持っていたのである。この石山本願寺の堅固な防衛力と経済的基盤こそが、後の顕如の時代に織田信長との10年以上に及ぶ長期戦(石山合戦)を可能にした物理的な土台となったことは疑いようがない。

第三章:証如の教団運営と宗教政策

一向一揆への指導と統制:加賀一向一揆の内紛調停と本願寺領国化、畿内門徒の動員

証如の時代、本願寺教団の強大な力の一つが一向一揆であった。彼はこの力を巧みに利用しつつも、その統制に腐心した。特筆すべきは加賀国における対応である。当時、加賀では本願寺門徒内部で「大小一揆」と呼ばれる深刻な内紛が起きていたが、証如はこれに介入し調停することで事態を収拾し、結果として加賀一国を本願寺の「領国」とも言うべき支配下に置くことに成功した 3 。これにより、本願寺は北陸地方に強固な政治的・経済的基盤を築き、その勢力を一層拡大させた 3 。

畿内においては、前述の通り細川晴元の要請に応じて門徒を軍事動員し、その力を誇示したが 1 、その強大さ故に同盟者からも警戒され、山科本願寺焼失という事態を招く一因ともなった。この経験は、証如に一向一揆の力の両面性を痛感させたであろう。享禄の錯乱以降、教団の軍事面を主導してきた下間頼秀・頼盛兄弟を後に追放したという事実は 4 、一向一揆の統制を強化し、法主を中心とする中央集権的な教団運営へと舵を切ろうとした証如の意思の表れと解釈できる。

証如にとって一向一揆は、教団の勢力拡大と防衛のための強力な手段であると同時に、統制が難しく、時には本願寺の意図を超えて暴走し、政治的立場を危うくする「両刃の剣」であったと言える。加賀の領国化は一揆の力を巧みに利用した成功例であるが、畿内での苦い経験は、武力行使の難しさと、より巧みな政治的判断の必要性を証如に教えた可能性がある。下間兄弟の追放は、単に特定の家臣を排除したという以上に、本願寺が軍事力への過度な依存から脱却し、より中央集権的で統制の取れた教団運営へと移行しようとした象徴的な出来事であったのかもしれない。これは、本願寺が単なる宗教一揆の集合体から、より組織化された計画性を持つ政治勢力へと変貌していく過程を示唆している。

教団組織の整備と中央集権化:宗主権の確立と寺格向上への尽力

証如は、本願寺教団の歴史において、教団の内部統制を強化し、集権的な宗主権を確立した人物として高く評価されている 3 。彼は、親鸞聖人の命日法要である報恩講をはじめとする教団の各種重要な行事を自ら取り仕切り、また、全国各地の帰依者に対して阿弥陀如来の名号や絵像といった法宝物を下付することを通じて、本山と地方門徒との宗教的な繋がりを強化した 4 。例えば、播磨国赤穂郡の道場に対して、天文4年(1535年)に証如が「方便法身尊形」を下付した記録が残っており 16 、こうした活動が全国規模で展開されていたことがうかがえる。

証如による教団統制は、単に武力や強権によるものだけではなかった。むしろ、法要の厳修や法宝物の下付といった、宗主が持つ宗教的権威に基づくソフトパワーの行使が重要な役割を果たした。これにより、各地の門徒と本山との精神的な結びつきを強化し、本願寺門徒としての一体感を醸成することで、中央集権体制を内面からも支えようとしたと考えられる。広大かつ多様な門徒組織を効果的に維持・統制するためには、こうした宗教的権威による求心力の強化が不可欠であり、証如の巧みな戦略であったと言えよう。

対外関係:朝廷・幕府・諸大名(細川氏、北条氏など)との交渉と友好関係の構築

証如は、山科本願寺時代から積極的に朝廷や室町幕府への接近を図り、本願寺の寺格向上に大きな成功を収めた。彼自身、それまでの宗主が任じられた僧官を超える大僧都、さらには権僧正にまで昇進し 4 、これは本願寺の社会的地位の飛躍的な向上を意味した。また、関白二条尹房からは、公家社会の一員であることを示す四方膳や高麗縁の上畳の使用を許されるなど 4 、実質的にも公家社会に連なる存在として認められるようになった。後奈良天皇からは、当代随一の文化財であった国宝『三十六人家集』を下賜されるという栄誉も受けている 4 。

武家勢力との関係においては、細川晴元とは当初協力関係にあったが、山科本願寺焼失という痛ましい事件を経て一時的に敵対した。しかし、その後和睦を果たし、晴元の養女を証如の長男・顕如と婚約させることで、再び協調関係を築くに至った 1 。これは、戦国時代特有の複雑な政治状況の中で、本願寺が生き残りをかけて柔軟な外交を展開した証左である。さらに、東国の戦国大名家とも関係を構築しており、相模の北条氏康・氏政親子とは親交を結んでいた記録が残されている 12 。近年の研究では、北条氏が本願寺との外交交渉を有利に進めるために、領内における一向宗「禁教」というカードを戦略的に利用した可能性も指摘されている 19 。

証如の外交戦略は、朝廷・公家、幕府、有力守護大名、そして新興の戦国大名といった多様な政治勢力に対し、それぞれの状況や力関係に応じて巧みに対応する、多角的かつ戦略的なものであった。官位の叙任や天皇からの下賜品拝受は、朝廷との権威的な結びつきを強化し、本願寺の正統性を高めるものであった。一方、武家勢力との婚姻政策や、『天文日記』にも記録されているような「音信」(贈答を伴う外交交渉) 11 は、より実利的な関係構築を目指したものであった。証如はこれらを巧みに組み合わせることで、本願寺の政治的地位の向上と安全保障の確保を図ろうとしたのである。特に、一度は敵対した勢力とも最終的には和睦し、関係を再構築するという柔軟な姿勢は、証如の外交手腕の高さを示している。

宗教的指導者として:法要の執行、法宝物の下付、門徒との関係構築

宗教的指導者としての証如の活動は、教団の結束を維持し、その教義を広める上で中心的な役割を果たした。前述の通り、宗祖親鸞聖人の遺徳を偲ぶ報恩講をはじめとする年中行事を厳修し、本願寺の宗教的権威を高めた 4 。また、全国の門徒に対して名号や絵像などの法宝物を下付することは、本山と地方の門徒との直接的なつながりを創出し、本願寺教団への帰属意識を高める上で極めて効果的であった。これに対し、門徒側も「宗教役」と呼ばれる形での奉仕や献納が求められており 4 、本山と門徒との間には双方向的な関係性が存在していた。

第四章:文化的側面と『天文日記』

『天文日記』:内容、史料的価値、証如の日常と当時の社会を知る手がかり

本願寺証如が後世に残した最も重要な文化遺産の一つが、彼自身の手による日記『天文日記』である。この日記は、証如が21歳であった天文5年(1536年)正月から、示寂する直前の天文23年(1554年)8月2日までの約18年間にわたる記録であり(一部欠落あり) 3 、戦国時代の社会や本願寺教団の実態を知る上で比類なき価値を持つ一級史料として、国の重要文化財にも指定されている 11 。

『天文日記』には、当時の本願寺の本拠地であった大坂石山本願寺の内部運営に関する詳細な記述、例えば寺内町の構成や住民(商人、職人など多種多様な人々が記録されている)の生活、商業活動、治安維持の状況などが克明に記されている 11 。また、本願寺が室町幕府や畿内の武将、各地の寺社勢力、さらには朝廷・公家といった外部の諸勢力とどのような関係を取り結んでいたかについても、具体的な交渉内容や贈答品のやり取りを含めて記録されており、当時の複雑な政治状況を理解する上で不可欠な情報を提供している 11 。日記からは、証如自身が寺内町の最高責任者として、住民間の紛争解決や年貢の徴収にも直接関与していたことや 4 、日々多くの来訪者と面会し、多忙な日々を送っていた様子も伺える。

この『天文日記』は、証如が単に受動的に日々の出来事を記録したものではなく、彼が宗教家であると同時に、都市領主、政治家、外交官、そして文化人としての多様な側面を併せ持っていたことを如実に示している。また、本願寺自体も、純粋な宗教教団であると同時に、寺内町という活気ある都市空間を内包する経済拠点であり、さらには戦国大名とも渡り合う政治・軍事勢力という、極めて複合的な性格を有していたことがこの日記から鮮明に読み取れる。したがって、『天文日記』は証如個人の記録という枠を超え、戦国期における本願寺という巨大組織の多機能性・複合性を映し出す鏡であり、証如の役割の多様性は、そのまま当時の本願寺が社会において果たしていた役割の多様性を示していると言えよう。

文化的交流:公家との交流(和歌、蹴鞠など)、『三十六人家集』の下賜

『天文日記』には、証如が当時の文化人、特に公家衆と積極的に交流し、彼らから様々な文化的素養を吸収していた様子が記録されている。例えば、公家の飛鳥井雅綱からは蹴鞠の指南を受け、また甘露寺伊長からは和歌の指導を受けるなど、当時の上流階級の文化に親しんでいたことがわかる 11 。これらの交流は、単に個人的な趣味の範囲に留まらず、本願寺の社会的地位を高め、公家社会との人脈を形成する上でも重要な意味を持っていたと考えられる。

その文化的交流の頂点とも言えるのが、天文18年(1549年)に後奈良天皇から下賜された国宝『三十六人家集』である 4 。平安時代に制作されたこの貴重な写本は、当代最高の美術品・文化財の一つであり、これを天皇から直接下賜されたという事実は、本願寺と証如が朝廷から極めて高い文化的評価と信頼を得ていたことを示している。この『三十六人家集』は現在も西本願寺に大切に所蔵されている 4 。証如自身が和歌にどの程度長けていたかを示す直接的な史料は多くないが( 35 は子である顕如夫妻の和歌の例)、彼が高い文化的関心と教養を有していたことは疑いない。

証如のこうした文化活動への関与や公家との文化的交流は、単なる個人的な趣味や教養の追求に留まるものではなかった。むしろ、本願寺の寺格と宗主である証如自身の権威を一層高めるための、計算された戦略的行動であったと見ることができる。当時、文化的な洗練度は社会的地位の高さを示す重要な指標であり、本願寺を単なる宗教勢力としてではなく、高い文化水準を持つ権威ある存在として内外に印象づける効果があった。また、公家との頻繁な交流は、中央の政治情報や社会の動向を収集し、有益な人脈を形成する上でも、計り知れない価値を持っていたはずである。

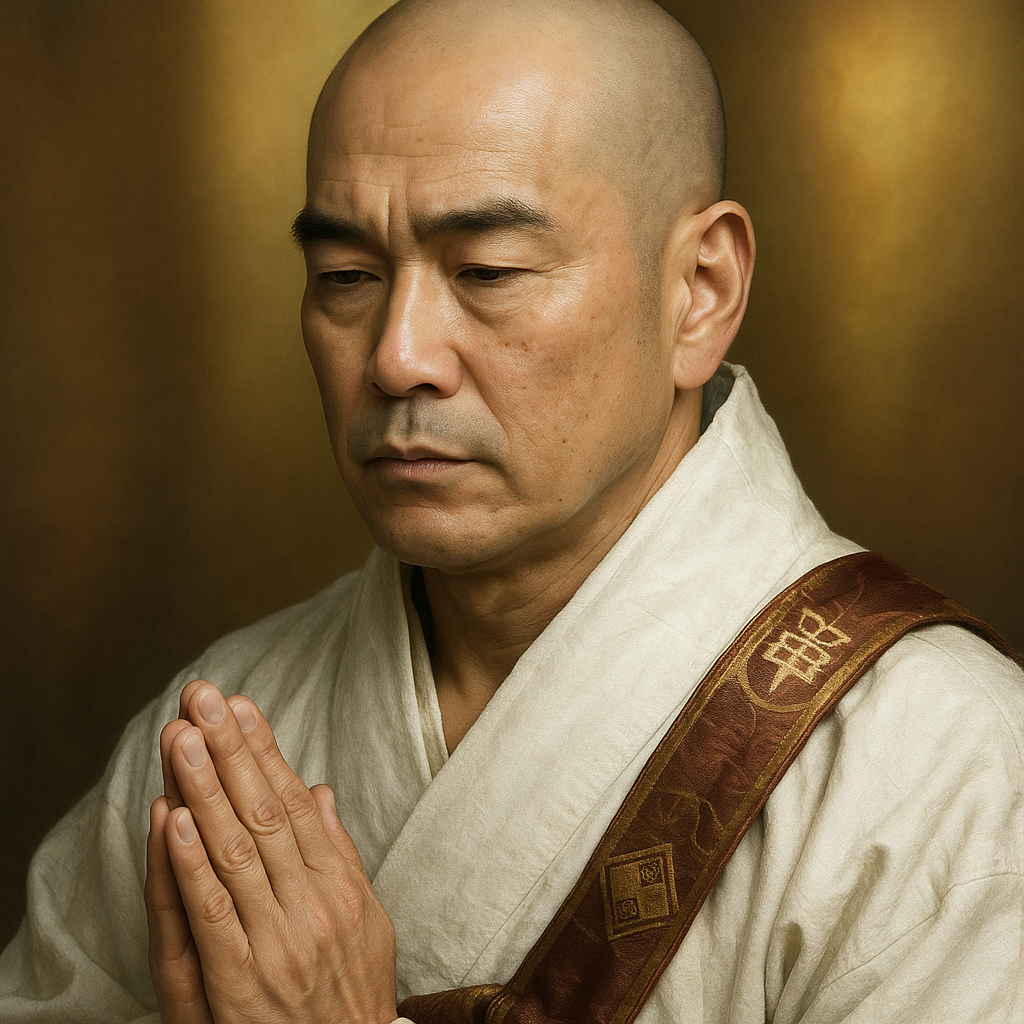

証如の書、花押、肖像画に関する考察(現存史料に基づく)

証如の文化的側面を物語るものとして、彼自身の筆によるとされる書や、関連する肖像画などが現存している。西本願寺には、証如筆と伝えられる「本願寺系図」が所蔵されている 23 。また、宗祖親鸞聖人の肖像画の裏書に、祖父・実如と共に証如の筆跡が残されているものも確認されている 24 。これは、法灯の継承と正統性を視覚的に示す意図があったと考えられる。

証如が発行した文書には、彼固有の花押(サイン)が記されており、例えば播磨の門徒に下付された方便法身尊形幅の裏書にも、証如の花押が付された例がオークションで確認されている 25 。花押は、文書の真筆性と発行者の権威を証明するものであり、証如の直接的な意思を示す重要な印であった。

肖像画に関しては、桃山時代に制作されたとされる「本山歴代双幅(如信~証如)」という作品があり、これが証如の容貌を伝える数少ない手がかりの一つとなっている 23 。また、近年の研究では、蓮如、実如、証如、顕如、そして顕如の子・教如といった歴代宗主が残した名号(「南無阿弥陀仏」の六字名号)の筆跡を比較分析し、それぞれの真筆を判別する基準を確立しようとする試みもなされている 5 。

これらの証如に関連する書や画、そして花押は、単なる美術品や歴史資料としての価値に留まらず、彼の宗教的権威と本願寺の正統性を視覚的に表象し、後世に伝えるという重要な役割を担っていた。特に、歴代宗主の系図や肖像、法宝物の裏書といったものは、血統と法灯の連続性を強調し、教団の結束を固め、その権威を維持するために不可欠な要素であったと言えるだろう。名号の筆跡研究が進むことは、これらの品々が持つ宗教的・歴史的価値をより深く、かつ正確に理解する上で大きな意義を持つ。

第五章:歴史的評価と後世への影響

証如の功績:本願寺の勢力拡大、中央集権体制の確立、寺格向上

本願寺証如は、その比較的短い生涯にもかかわらず、本願寺教団の歴史において極めて大きな足跡を残した。彼の最大の功績は、教団内部の統制を強化し、宗主を中心とする集権的な支配体制を確立したことである 3 。これにより、本願寺は加賀国に代表されるような「門徒領国」とも呼べる強固な宗教的・経済的基盤を北陸地方に確立し、中央政界においても無視できない政治的地位を獲得するに至った 3 。

また、天文元年(1532年)の山科本願寺焼失という未曾有の危機に直面しながらも、迅速に大坂石山へ本拠地を移転し、そこに堅固な寺内町を建設して戦乱に備えた判断は、後の石山本願寺の発展、ひいては織田信長との長期にわたる抗争を可能にした戦略的な大転換であった 3 。この移転と寺内町の経営は、本願寺が単なる宗教施設から、経済力と軍事力を備えた一大拠点へと変貌を遂げる上で決定的な意味を持った。

さらに、証如は朝廷や室町幕府との関係を巧みに構築し、自身も大僧都、権僧正といった高位の僧官に任じられるなど、本願寺の寺格を飛躍的に向上させた 4 。これは、本願寺の社会的権威を高め、他の宗教勢力や武家勢力に対する交渉力を強化する上で大きな効果をもたらした。山科本願寺が寺内町を形成することで政治的・軍事的・経済的力量を増幅させ、社会的地位も向上させたが、同時に政治的危機も増大させたという性格は、そのまま大坂本願寺にも引き継がれたと指摘されており 26 、これは証如の功績が常に課題と表裏一体であったことを示唆している。

証如の時代の限界と課題:戦国時代の動乱と教団が抱えた矛盾

証如が成し遂げた本願寺の勢力拡大と中央集権化は、一方で新たな課題や限界も露呈させた。一向一揆という強大な門徒の軍事力は、教団の防衛や勢力拡大に貢献した反面、時にその統制が困難であり、細川晴元との決裂や山科本願寺焼失の一因となったように、本願寺自身の意図を超えて事態を悪化させる危険性を常にはらんでいた 1 。

また、本願寺の勢力が拡大すればするほど、他の戦国大名や既存の宗教勢力との間での利害対立や摩擦は増大し、教団は常に緊張関係の中に置かれることになった 1 。証如の時代の具体的な教団運営における課題や限界に関する直接的な史料記述は多くないものの 3 、強大化した本願寺が、次代の顕如の時代に織田信長という強大な統一権力と正面から衝突することになるのは、ある意味で必然的な帰結であったとも言える。

証如による中央集権化と勢力拡大は、戦国乱世において本願寺が存続し、さらに発展するために不可欠な戦略であった。しかし、その成功は必然的に外部勢力との緊張を高め、また広大化した門徒組織の内部統制の難しさを露呈させるというジレンマを抱えていた。寺格の向上や公家社会への接近は、本願寺の権威を高める上で有効であったが、同時に世俗権力との癒着や、それによる宗教的純粋性の葛藤といった問題を内包した可能性も否定できない。これらの課題は、証如個人や本願寺に限らず、戦国時代に巨大化したあらゆる組織が直面した普遍的なものであったとも考えられる。

後継者・顕如への影響:証如の政策が顕如時代の教団運営や石山合戦に与えた影響

証如が築き上げた中央集権的な教団組織と、大坂石山本願寺という経済的にも軍事的にも強固な拠点は、そのまま次代の第11世宗主・顕如に引き継がれた。これらは、顕如の時代に本願寺が最盛期を迎え、そして織田信長との10年以上に及ぶ未曾有の籠城戦である石山合戦を戦い抜くことを可能にした直接的な基盤となった 1 。また、証如の時代から継続的に進められてきた朝廷や公家との良好な関係は、顕如の時代に本願寺が門跡寺院の地位を獲得することでさらに強化され、教団の権威を一層高めることに貢献した 6 。顕如自身が「戦国の世にあって、武将にも劣らぬ決断力と統率力で本願寺という大教団を導き、存続させた」と述懐しているが 27 、その背景には父・証如が築いた確固たる基盤があったことは間違いない。

しかしながら、見方を変えれば、証如の時代に強大化した本願寺の力そのものが、顕如の時代に織田信長という統一権力との全面対決を引き起こした主要因となった側面も否定できない 7 。証如が築き上げた強大な本願寺は、顕如にとっては大きな遺産であると同時に、織田信長という戦国時代最大の強敵との対決を運命づける、ある種の「負の遺産」でもあったと言えるかもしれない。証如時代の成功が、結果として次代の顕如に過酷な試練を強いることになったという歴史の皮肉な連鎖が見て取れる。顕如は、父が拡大させた力を背景に、信長という巨大な壁に立ち向かわざるを得なかったが、その壮絶な戦いは、本願寺のあり方そのものを根本から問い直すものとなったのである。

結論:本願寺証如の歴史的意義

戦国時代における証如の役割と本願寺教団の変容の総括

本願寺証如は、わずか10歳で法主の座を継承し、戦国時代という激動の時代の中で、内外の数多の危機を乗り越え、本願寺教団を戦国大名に比肩しうる強大な宗教的・政治的勢力へと飛躍させるための確固たる基礎を築き上げた指導者であった 3 。彼の指導のもと、本願寺は中央集権的な組織へと変貌を遂げ、大坂石山に寺内町という経済的・軍事的拠点を確立し、さらには朝廷や諸大名との巧みな外交戦略を展開することで、その寺格と政治的影響力を著しく高めた。

証如が残した『天文日記』は、彼個人の動向のみならず、戦国期の社会、経済、文化、そして宗教と政治が複雑に絡み合う様相を伝える類稀な史料として、その歴史的価値は計り知れない。証如の時代は、本願寺が単なる宗教団体から、戦国社会において独自の地位を占める複合的な権力体へと大きく変容を遂げた画期であり、その後の日本の歴史に大きな影響を与えたと言える。

現代に繋がる研究課題と展望

本願寺証如に関する研究は、彼が残した『天文日記』をはじめとする豊富な史料にもかかわらず、未だ多くの探求すべき課題を残している。例えば、証如が進めた教団統制の具体的な実態、特に広大なネットワークを有した地方の門徒組織と本山との間にどのような関係性が構築されていたのかについては、より詳細な解明が待たれる。また、『天文日記』のさらなる精密な分析を通じて、戦国期における宗教と政治、経済、文化の相互作用のメカニズムをより深く理解することも重要な研究テーマである。

証如個人の内面的な信仰や思想、そして彼が抱いたであろう指導者としての苦悩や葛藤についても、史料の行間から読み解く試みは続けられるべきであろう。幸い、本願寺史料研究所 31 や龍谷大学 33 といった専門機関において、本願寺関連史料の調査・研究が継続的に行われており、これらの機関からの新たな研究成果の公表や、未発見史料の発掘が大いに期待される。これらの研究の進展は、本願寺証如という人物、そして彼が生きた戦国時代という時代の理解を、より一層深めることに繋がるであろう。

引用文献

- 本願寺の歴史 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%AC%E9%A1%98%E5%AF%BA%E3%81%AE%E6%AD%B4%E5%8F%B2

- 一向一揆(イッコウイッキ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E4%B8%80%E5%90%91%E4%B8%80%E6%8F%86-31456

- 証如(しょうにょ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E8%A8%BC%E5%A6%82-1082522

- 証如 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A8%BC%E5%A6%82

- 青木馨著『本願寺教団展開の基礎的研究 https://doho.repo.nii.ac.jp/record/682/files/%E5%90%8C%E6%9C%8B%E4%BB%8F%E6%95%9955.215-322.pdf

- ここまで知らなかった!なにわ大坂をつくった100人=足跡を訪ねて https://www.osaka21.or.jp/web_magazine/osaka100/035.html

- 顕如 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A1%95%E5%A6%82

- 証如とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E8%A8%BC%E5%A6%82

- 享禄の錯乱 - WikiArc - WikiDharma http://wikiarc.wikidharma.org/index.php/%E5%A4%A7%E5%B0%8F%E4%B8%80%E6%8F%86

- 本願寺の歴史 | 知る|お西さん(西本願寺) https://www.hongwanji.kyoto/know/history.html

- 天文日記 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A9%E6%96%87%E6%97%A5%E8%A8%98

- 石山本願寺 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9F%B3%E5%B1%B1%E6%9C%AC%E9%A1%98%E5%AF%BA

- 戦国!室町時代・国巡り(6)摂津編|影咲シオリ - note https://note.com/shiwori_game/n/n1c474ff520c7

- 山科本願寺の戦い - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B1%B1%E7%A7%91%E6%9C%AC%E9%A1%98%E5%AF%BA%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84

- 石山本願寺(浄土真宗) - apedia https://www.archives.city.amagasaki.hyogo.jp/apedia/index.php?key=%E6%B5%84%E5%9C%9F%E7%9C%9F%E5%AE%97

- 第51回:特別展「播磨と本願寺-親鸞・蓮如と念仏の世界-」への ... https://rekihaku.pref.hyogo.lg.jp/curator/11097/

- 三十六人家集 - ジャパンナレッジ https://japanknowledge.com/introduction/keyword.html?i=793

- 特別展「法然と親鸞 ゆかりの名宝」 - 東京国立博物館 https://www.tnm.jp/modules/r_free_page/index.php?id=1404

- 戦国大名北条氏と本願寺―「禁教」関係史料の再検討とその背景 - 神奈川県立歴史博物館 https://ch.kanagawa-museum.jp/uploads/kpmrr/kpmrr027_2001_torii.pdf

- aichi-pu.repo.nii.ac.jp https://aichi-pu.repo.nii.ac.jp/record/2000587/files/GJ16_06ido.pdf

- 天文日記データベース https://www.rekihaku.ac.jp/doc/gaiyou/tenbun.html

- 大系真宗史料 文書記録編8 天文日記 Ⅰ - 法藏館 https://pub.hozokan.co.jp/smp/book/b522270.html

- 第25代専如門主 伝灯奉告法要記念 特別展「浄土真宗と本願寺の名宝Ⅰ」 - アートアジェンダ https://www.artagenda.jp/exhibition/detail/703

- 絹本著色 親鸞聖人像(等身御影) 附 紙本墨書 同裏書二枚 実如・証如筆 - 文化遺産オンライン https://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/211651

- 花押」(掛軸) (書)の落札相場・落札価格 - Yahoo!オークション - Yahoo! JAPAN https://auctions.yahoo.co.jp/closedsearch/closedsearch/%E8%8A%B1%E6%8A%BC/2084060585/

- である。議論の基本的な軸にあるのは、研究史において次第に示されるに至った、中世真宗史における「門流」か https://doho.repo.nii.ac.jp/record/1369/files/%E5%90%8C%E6%9C%8B%E4%BB%8F%E6%95%9954.79-101.pdf

- 本願寺顕如(ほんがんじ けんにょ) 拙者の履歴書 Vol.61~信仰を守り抜いた戦国の宗主 - note https://note.com/digitaljokers/n/n5eec48b3b718

- 歴 史 - 講社(こうしゃ)~本願寺とともに~ https://kousha.hongwanji.or.jp/html/cat2-2.html

- 顕如とは何? わかりやすく解説 Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E9%A1%95%E5%A6%82

- 史蹟 - 岐阜市 https://www.city.gifu.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/005/148/chapter_4_s.pdf

- 第18回本願寺史料研究所公開講座開催について | イベント・お知らせ https://www.hongwanji.or.jp/news/event/002530.html

- 本願寺史料研究所 https://shiryoken.hongwanji.or.jp/

- 仏教XSDGS 2021 - 龍谷総合学園 https://www.rsg1995.jp/wp-content/uploads/2022/02/%E3%80%8C%E4%BB%8F%E6%95%99%C3%97SDGs-2021%E3%80%8D%E5%A0%B1%E5%91%8A%E5%86%8A%E5%AD%90PDF.pdf

- 特別展・企画展|展示案内 - 龍谷ミュージアム https://museum.ryukoku.ac.jp/exhibition_bn/sp201609.html

- 尊すぎかよ!本願寺顕如が結婚31年目に妻と交わした和歌がコチラ【どうする家康?】 - Japaaan https://mag.japaaan.com/archives/199328