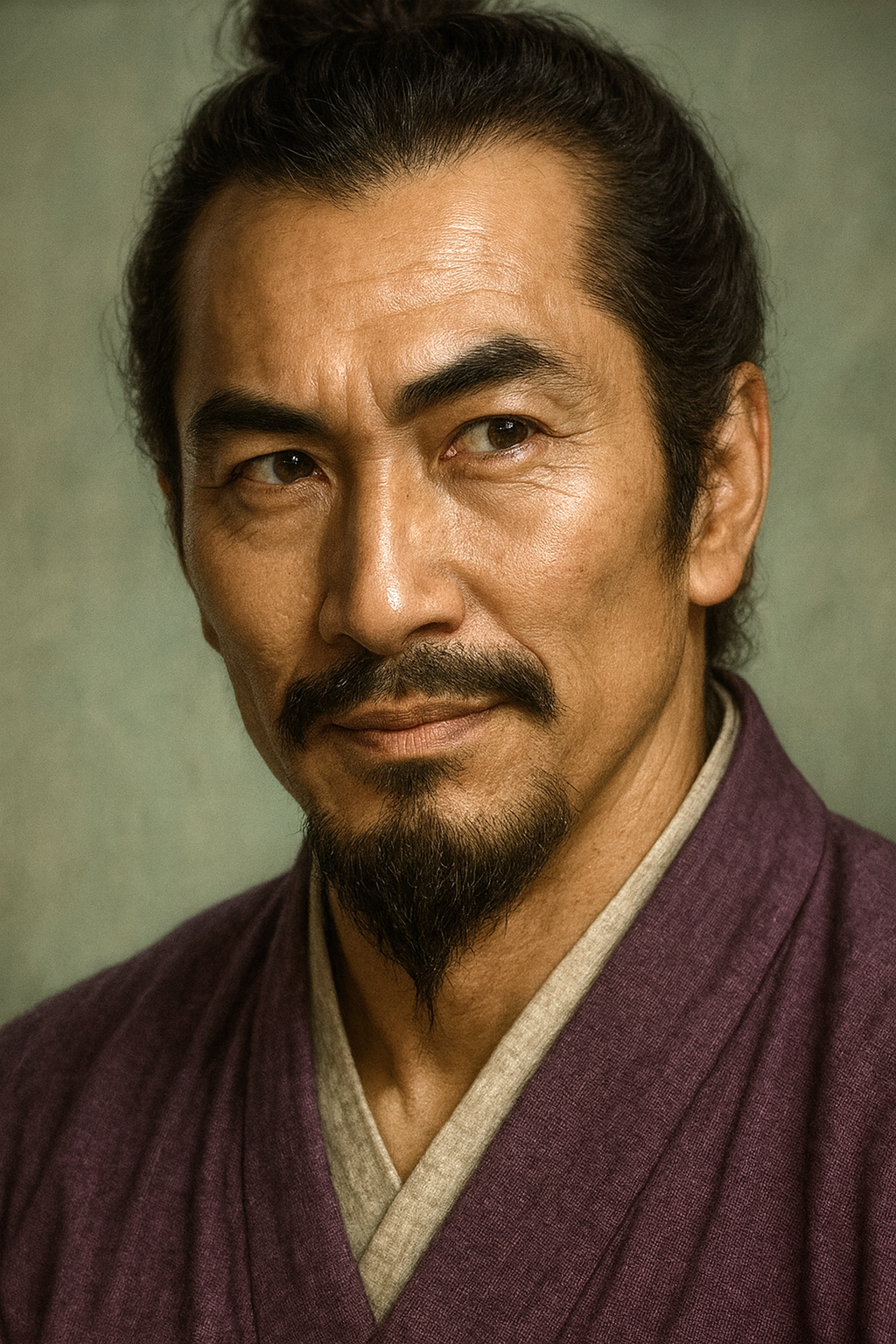

朽網親満

朽網親満は、大友家の重臣として権勢を極めるも、家督交代で失脚し反乱。孤立し敗走、消息不明に。一族は宗麟の計らいで再興するも、豊薩合戦で滅亡。彼の生涯は戦国大名の盛衰を映す。

豊後大友氏の権勢と反逆:朽網親満の生涯に関する総合的考察

はじめに

日本の戦国時代、九州北部に覇を唱えた豊後大友氏の歴史は、数多の家臣団によって支えられ、また時には揺るがされてきた。その中でも、朽網親満(くたみ ちかみつ)という武将は、大友家の譜代重臣として権勢を極めながら、最終的に主家へ反旗を翻したという点で、特異な存在感を放っている。彼の生涯は、単なる一武将の栄枯盛衰に留まらない。それは、戦国大名家臣団の権力構造、主君との緊張関係、そして時代の変転に翻弄される武士の宿命を映し出す、極めて重要な歴史的事例である。

利用者様がご存じの「大友家臣。親治・義長の二代に仕え、加判衆や肥後方分を務めた。のちに加判衆を罷免されたため、主家と対立し、謀叛を起こしたが敗れ、筑前に逃亡した」という概要は、朽網親満の生涯の骨子を的確に捉えている。しかし、この簡潔な記述の背後には、複雑な政治的背景と人間模様が渦巻いている。なぜ彼は、譜代の重臣という栄光の地位を捨ててまで、破滅的な謀叛へと突き進んだのか。その行動は、彼自身と朽網一族の運命に、そして大友氏の歴史に、いかなる影響を及ぼしたのか。

本報告書は、この問いに答えるべく、朽網親満という人物の生涯を、既存の情報の範疇を遥かに超えて、徹底的かつ詳細に調査・分析するものである。報告書の構成は、第一章で彼の出自と大友家中における地位を解明し、その権力の源泉を探る。第二章では、彼がいかにして権勢の頂点へと上り詰めたのか、その具体的な功績を追跡する。第三章では、本報告書の中核をなす「朽網親満の乱」の全貌を、原因から結末、そして諸説入り乱れる彼の最期に至るまでを詳述する。そして最終第四章では、彼の反乱が一族に何をもたらし、その後の朽網氏が辿った数奇な運命を、大友氏の盛衰と重ね合わせながら論じる。

この多角的な分析を通じて、朽網親満という一人の武将の生涯をプリズムとし、戦国大名・大友氏の権力構造の特質と、その栄光と悲劇のダイナミズムを深く洞察することを目的とする。

第一章:朽網氏の出自と大友家における地位

朽網親満が起こした謀叛の根源を理解するためには、まず彼が属した朽網一族が、大友家中でいかに特別な地位を占めていたか、そして親満自身がどれほど強大な権力を掌握していたかを解明する必要がある。本章では、朽網氏の由緒ある家格と、親満が担った「加判衆」および「肥後方分」という役職の重要性について詳述する。

第一節:朽網氏の起源と本拠地 ― 藤原氏の血脈と直入郡朽網郷

朽網氏は、単なる地方豪族ではなく、大友氏の豊後入国に深く関与した、由緒正しい一族であった。その祖は、藤原秀郷の後裔とされる藤原親能(ふじわらのちかよし)に遡る 1 。伝承によれば、この親能は、大友氏の初代当主である大友能直(おおともよしなお)を預かり養育した人物とされ、能直が源頼朝から豊後国守護職に任じられて下向する際に、それに随行したという 1 。この出自は、朽網氏が大友家にとって、単なる主従関係を超えた、いわば創業の功臣とも言うべき特別な存在であったことを示唆している。

彼らの本拠地は、豊後国直入郡(なおいりぐん)に位置する朽網郷(くたみごう)であった 2 。この地域は、現在の竹田市直入町および久住町一帯に比定され 3 、一族はここに山野城(やまのじょう)を築いて居城とした 1 。山野城は、周囲を河川に囲まれた要害堅固な城であったと伝わる 1 。

こうした朽網氏の成り立ちは、彼らの自己認識に大きな影響を与えたと考えられる。彼らの地位は、単に知行地の広さや動員兵力の多寡によって決まるものではなく、大友家の創始に関わった「譜代中の譜代」としての由緒と、それに伴う高い家格に裏打ちされていた。この強固なプライドは、平時においては主家に対する揺るぎない忠誠心の源泉となる。しかし、ひとたび主家の処遇に不満を抱き、その名誉が傷つけられたと感じた場合、他の家臣とは比較にならないほどの強い反発心を生む土壌となり得た。後に親満が起こす謀叛は、単なる権力闘争という側面だけでなく、一族の歴史と尊厳を根底から否定されたことに対する、破滅をも覚悟した抵抗であったという側面を看過することはできない。合理的な損得勘定を超えてまで彼を反逆に駆り立てた背景には、この「名誉」をめぐる意識が深く関わっていたのである。

第二節:大友家臣団における役職 ― 加判衆と方分制度の解説

朽網親満の権勢を具体的に示すのが、彼が務めていた「加判衆(かはんしゅう)」と「肥後方分(ひごほうぶん)」という二つの重要な役職である 7 。これらは、大友氏の統治システムにおいて中核をなすものであった。

加判衆 は、宿老(しゅくろう)や年寄(としより)とも呼ばれ、大友家の最高意思決定機関を構成する重臣たちを指す 8 。その構成は、大友一門である同紋衆(どうもんしゅう)から三名、そして朽網氏のような有力な国衆(くにしゅう)や新参衆の中から選ばれた数名で成り立ち、一種の評定衆として機能していた 8 。彼らは、大友当主が発給する奉書(ほうしょ)に連署で花押(かおう)を加える権限を持ち、その名の通り、大友家の政策決定に「判を加える」ことで、その正当性を保証する役割を担っていた。加判衆に列せられることは、大友家臣団の最高位に位置することを意味し、家中の政治を動かす絶大な影響力を持っていた。

一方、**方分(ほうぶん)**は、戦国期大友氏に特徴的な地方支配制度である。大友氏は、本国である豊後以外の広大な支配領域を効果的に統治するため、特定の国や地域を「方分」として設定し、その統治を加判衆クラスの重臣に分担させていた 9 。これは、室町時代の守護代制度を継承・発展させたものと考えられており、方分に任命された重臣は、担当地域の軍事指揮権、行政権、さらには現地の国人や領主たちとの交渉権など、広範な権限を委ねられていた 9 。親満が務めた「肥後方分」は、当時、大友氏が菊池氏の内紛に介入し、勢力拡大を図っていた最重要戦略地域である肥後国の統治責任者であったことを意味する。

この「加判衆」と「肥後方分」の兼任は、極めて重要な意味を持つ。それは、朽網親満が、府内(大友氏の首都)における「中央の政策決定」と、肥後国という「地方(最前線)の軍事・行政執行権」という、権力の両輪をその手中に収めていたことを示している。これは、現代の組織に例えるならば、内閣の重要閣僚が、同時に戦略的に重要な方面軍の司令官を兼務するに等しい、権力の異常な集中状態であった。この強大な権勢こそが、親満を大友家中で屈指の実力者たらしめると同時に、主君である大友当主にとって、潜在的な脅威として映った可能性を強く示唆している。後に彼が加判衆を罷免されたという事実は 7 、単なる能力や忠誠心の問題ではなく、あまりに強大になりすぎたその権力を削ぐための、当主側からの意図的な政治工作であった可能性が高い。この権力構造の分析は、加判衆からの罷免が謀叛の直接的な引き金になったという説 7 に、強い説得力を与えるものである。

第二章:権勢への道 ― 朽網親満の台頭と活躍

朽網親満が謀叛という破局に至る前、彼は大友家の忠実な重臣として、輝かしい功績を積み重ねていた。本章では、彼がいかにして権力の頂点に上り詰めたのか、その具体的な活動と、大友家中で果たした役割を追い、彼の権勢が築かれた過程を明らかにする。

第一節:大友親治・義長への奉公と肥後経略

朽網親満が歴史の表舞台に登場するのは、15世紀末、大友家が深刻な内紛の危機を乗り越えた直後のことであった。大友家では、第16代当主・政親(まさちか)とその子である第17代・義右(よしすけ)が対立し、ついには政親が義右を毒殺、その政親もまた大内氏によって自害に追い込まれるという悲劇に見舞われていた 10 。この混乱を収拾し、大友家の家督を継いだのが、政親の弟である大友親治(ちかはる)であった 10 。

親満は、この新当主・親治の下で、その才能を見出される。史料における彼の初見は、明応6年(1497年)、親治が家中の反乱分子を掃討し、新たな統治体制を固める中で、年寄(加判衆)の一員として連署奉書に名を連ねた記録である 7 。これは、彼が若くして大友家の中枢に抜擢されたことを示している。

親満の評価を決定的に高めたのは、親治とその子・義長(よしなが)の二代にわたって推進された、肥後国への介入政策、すなわち「肥後経略」における活躍であった。永正元年(1504年)、肥後守護であった菊池能運(きくちよしゆき)が病死すると、菊池氏内部で後継者争いが勃発した 13 。大友親治・義長父子はこの好機を逃さず、肥後への影響力を強めるべく、阿蘇氏出身の惟長(これなが)を菊池武経(たけつね)として擁立し、軍事介入を開始した。この重要な作戦において、朽網親満は擁立された武経の警護役という大任を任されている 13 。さらに永正5年(1508年)には、敵対勢力である菊池政隆(まさたか)を攻め立て、翌年に自害へと追い込むという具体的な軍功を挙げた 13 。

これらの活動は、親満が単なる府内の文官ではなく、軍事・外交の両面に通じた有能な実務家であったことを証明している。特に、大友家の最重要戦略であった肥後経略を第一線で成功させたという実績は、彼の家中における地位を不動のものとした。この成功体験は、彼に自らの軍事・政治能力に対する強い自負心を与えたに違いない。しかし、この強すぎる自負心こそが、後に主家の家督継承問題という、彼の専門分野とは異なる「中央政局」の複雑な力学に対して、過信と安易な介入を招く一因となった可能性がある。肥後の「現場」で培われた成功法則が、府内の政争でも通用すると考えた彼の判断の誤りが、結果的に自身の失脚と破滅に繋がったと分析することもできよう。

第二節:加判衆としての権勢と大友家中での役割

肥後経略での功績と並行して、朽網親満は加判衆として、大友家の国政に深く関与し続けた。彼が年寄として連署奉書に署判を加えていたことが確認できるのは、明応6年(1497年)から永正9年(1512年)までの約15年間にわたる 7 。この期間は、大友家が前代の父子対立という深刻な内紛から立ち直り、親治・義長父子の安定した治世の下で、再び対外的な勢力拡大を活発化させていく、まさに再興期とも言うべき重要な時期と完全に重なっている 10 。

この事実から、親満が大友家の安定と発展に大きく貢献した中心人物の一人であったことは疑いようがない。彼は、親治・義長体制という「秩序の維持者」であり、その安定した秩序の中で権勢を享受し、自らの能力を最大限に発揮することができた。

しかし、この安定期における成功が、彼の運命の暗転を準備したとも考えられる。永きにわたり権力の中枢に座り続けた彼は、既存の秩序と自らの地位が永続するものであると信じていたかもしれない。だが、戦国という時代は絶え間ない変化を求める。やがて当主が義長からその子・義鑑(よしあき)へと交代する「変革期」が訪れると、状況は一変する。新しい当主は、新しい側近を登用し、新しい政策を打ち出すことで、自らの色を打ち出し、権力基盤を確立しようとする。この新たな時代の潮流の中で、旧体制の重鎮であった親満は、新しい秩序に柔軟に適応することができず、むしろ自らが慣れ親しんだ旧秩序を守ろうとする「抵抗勢力」へと、その立場を変質させてしまったのではないだろうか。

史料は、彼が「義長から義鑑への家督継承に不満を持っていた」と推測しているが 13 、これは単なる個人的な感情の問題に留まらない。それは、自らが築き上げ、支えてきた時代の終焉と、それに伴う自らの影響力の低下に対する、旧世代の重臣の抵抗と悲劇の表れであったと解釈することができる。彼の謀叛は、新当主・義鑑の視点から見れば「旧弊な勢力の排除」であり、親満の視点から見れば「失われた旧秩序の回復」を試みる戦いであった。この両者の視点の決定的な乖離が、和解の道を閉ざし、血を流す対立へと繋がっていったのである。

第三章:永正の乱 ― 謀叛の経緯と顛末

朽網親満の生涯における転換点であり、その名を歴史に刻むことになったのが、永正年間に起こった主家への反乱、通称「朽網親満の乱」である。本章では、この謀叛がなぜ起こり、どのように展開し、そしていかなる結末を迎えたのか、その詳細な経緯を、錯綜する史料を整理しつつ分析する。

表1:朽網親満の乱 前後関係年表

|

西暦(和暦) |

大友家の動向 |

朽網親満の動向 |

関連人物・事件 |

典拠史料 |

|

1496年(明応5年) |

大友政親が子・義右を毒殺。その後、大内氏により自害。大友親治が家督継承。 |

- |

大友家の内紛 |

10 |

|

1497年(明応6年) |

大友親治、家中の反乱分子を掃討。 |

加判衆(年寄)に就任。 |

親治体制の確立 |

7 |

|

1504年(永正元年) |

大友親治・義長父子、肥後介入を開始。 |

肥後へ出陣。大友方が擁立した菊池武経の警護役を務める。 |

菊池能運の死 |

13 |

|

1508年(永正5年) |

- |

肥後で敵対勢力の菊池政隆を攻める(翌年、自害に追い込む)。 |

肥後経略の進展 |

13 |

|

1512年(永正9年) |

- |

加判衆としての活動が見られなくなる。 |

- |

13 |

|

1515年頃 |

大友義長、家督を子・義鑑に譲る。 |

義鑑への家督継承に不満を抱く。 |

大友家当主交代 |

13 |

|

1516年(永正13年) |

- |

謀叛の嫌疑をかけられ、豊前国・道場寺へ逃亡。 大聖院宗心擁立を画策。 |

田原氏、佐伯氏らとの連携模索 |

13 |

|

1518年(永正15年) |

大友義長・義鑑、討伐軍を派遣。 |

高崎城にて蜂起するも敗北。筑前方面へ逃亡。 その後の消息は不明となる(通説)。 |

田北親員らが討伐に参加 |

13 |

|

1544年(天文13年) |

大友義鑑の治世。 |

府内で誘殺される(異説)。 |

弟・親定が山野城で自刃(異説) |

1 |

第一節:乱の背景 ― 加判衆罷免と大友家中での権力闘争

謀叛の直接的な引き金となったのは、永正9年(1512年)を境に、親満が加判衆としての活動記録から姿を消したことである 13 。これは、事実上の政権中枢からの罷免を意味し、彼の権勢とプライドを著しく傷つけたことは想像に難くない 7 。

この罷免の背景には、大友義長から義鑑への家督継承が大きく関わっていたと見られている 13 。前章で述べたように、親満は親治・義長体制下で権力を確立した重臣であり、新当主・義鑑にとっては、自らの権力基盤を固める上で掣肘となりうる存在であった。義鑑が、父の代からの重臣を遠ざけ、自らに忠実な新しい側近集団を形成しようとするのは、戦国大名としては自然な権力掌握術である。

また、当時の大友家には、常に家督を巡る内紛の火種が燻っていたことも見逃せない。かつては親満の主君であった大友政親の弟・大聖院宗心(だいしょういんそうしん)が、隣国の大内氏の支援を受けて家督を狙うなど、惣領家の地位は決して盤石ではなかった 12 。このような状況下で、強大な権力を持ち、かつ新当主への不満を抱く可能性のある親満は、義鑑にとって極めて危険な存在と認識された。親満の加判衆罷免は、こうした複雑な権力闘争の力学の中で行われた、予防的な粛清の一環であった可能性が高い。

第二節:決起と策謀 ― 大聖院宗心擁立計画とその破綻

政権中枢から追われた親満は、単に隠棲することを選ばなかった。彼は、武力によって自らの地位を回復し、さらには大友家の体制そのものを覆そうと画策する。その手段として彼が選んだのが、かつて家督争いに敗れた大友親綱(大友政親・親治の兄)の子、大聖院宗心を新たな当主として擁立するクーデター計画であった 13 。

この計画は、一見すると理に適っていた。宗心を担ぐことで、自らの反乱に「正統な血筋の者を立てる」という大義名分を与えることができる。親満は、この計画の実現のために、国東半島に勢力を持つ田原氏や、豊後南部の有力国衆である佐伯氏といった、他の実力者たちに連携を呼びかけた。その構想は、府内を三方から包囲するという、壮大なものであったらしい 13 。

しかし、この計画は実行に移される前に、致命的な欠陥を露呈する。親満は、クーデターの成否を左右する最も重要な要素、すなわち同盟者の意思を正確に把握していなかった。彼が擁立しようとした肝心の宗心自身が、もはや大友宗家への執着を失っており、当主の座に意欲を示さなかった。さらに、同盟の要と頼んだ田原氏の態度も消極的で、明確な協力を得ることができなかったのである 13 。

結果として、親満は同盟者たちから「梯子を外される」形となり、計画は完全に破綻した。この失敗は、朽網親満という人物の限界を浮き彫りにしている。彼は、肥後経略においては有能な現場の実行者であったかもしれない。しかし、家中の勢力を二分するような大規模なクーデターを緻密に計画し、利害の異なる複数の勢力を束ね上げ、人心を掌握して事を成すといった、高度な謀略家としての能力には欠けていたと言わざるを得ない。長年権力の中枢にいたことによる傲慢さが、彼の現実認識を曇らせ、計画の実現可能性を過信させたのかもしれない。この謀略の杜撰さこそが、彼の没落を決定づけた最大の要因であった。

第三節:高崎城の攻防と敗走

クーデター計画が頓挫し、後戻りできなくなった親満は、ついに単独での武力蜂起という最後の手段に打って出る。宇佐郡の田染荘政所で彼の与党であった古庄氏が謀叛の疑いで捕らえられる事件をきっかけに、身の危険を感じた親満は豊前国の道場寺(現在の福岡県行橋市)などへ逃亡・潜伏した後、永正15年(1518年)、大友氏の本拠地・府内を見下ろす戦略拠点、高崎城(たかさきじょう)に籠城し、公然と反旗を翻した 13 。

これに対し、大友義長・義鑑は直ちに討伐軍を編成した。この討伐軍には、後に大友家の重臣として名を馳せる田北親員(たきたちかかず)らの姿があった 15 。田北親員は、単に力攻めを行うだけでなく、宇佐郡の在地武士たちに工作を行い、親満の支持基盤を内側から切り崩すという巧みな戦術を用いた 15 。

同盟者もなく孤立した親満の軍勢は、大友本軍の前に長くは持ちこたえられなかった。高崎城は陥落し、親満は敗走を余儀なくされる。彼が逃亡先に選んだのは、筑前国の秋月や太宰府方面であった 13 。この地域は、当時、豊後の大友氏と九州の覇権を争っていた周防の大内氏の勢力圏であり、親満が大内氏を頼って亡命を図ったことを示唆している 18 。

第四節:その後の消息と異説の検討

高崎城から敗走した後の朽網親満の消息は、史料によって記述が異なり、謎に包まれている。

通説 とされるのは、永正15年(1518年)に筑前へ逃亡した後、その生涯を終えるまでの具体的な動向は不明である、というものである 13 。これは、同時代の信頼性の高い記録に、それ以降の彼の名が見られないことに基づいている。

一方で、これとは全く異なる結末を伝える 異説 も存在する。それは、逃亡から26年後の天文13年(1544年)、親満が大友義鑑によって府内に誘い出され、殺害されたというものである。この説によれば、主君の非道な死を知った親満の弟・親定(ちかさだ)は、居城の山野城に籠って抵抗したが、衆寡敵せず、敗れて自刃したとされている 1 。

表2:朽網親満の末路に関する諸説比較

|

項目 |

通説 |

異説 |

|

説の概要 |

永正15年の反乱後、筑前へ逃亡し、その後の消息は不明。 |

天文13年に大友義鑑によって府内で誘殺される。 |

|

典拠史料 |

13 |

1 |

|

年代 |

永正15年(1518年)以降 |

天文13年(1544年) |

|

場所 |

筑前国太宰府方面 |

豊後国府内 |

|

結末 |

消息不明 |

誘殺 |

|

考察 |

同時代の一次史料に近い記述。最も広く受け入れられている。 |

後世の城郭伝承や記録に基づく可能性。26年という時間の経過に不自然さが残るが、完全に否定はできない。 |

この異説の信憑性については、慎重な検討が必要である。天文13年(1544年)という年は、大友義鑑が嫡男の義鎮(後の宗麟)との対立を深め、家中の引き締めを強化していた時期にあたる(二階崩れの変の6年前)。この時期に、26年前に逃亡した大罪人である謀叛の首謀者が、いまだに大友家にとって潜在的な脅威として認識され、改めて粛清の対象となった可能性は、全くないとは言い切れない。義鑑が、自らの権威を再確認するために、過去の反逆者を見せしめとして処断したというシナリオも考えられる。

あるいは、この異説は、朽網親満本人ではなく、彼の名を騙る者や、長年潜伏していたその残党に対する最終的な掃討作戦が、後世に伝わる過程で親満本人の出来事として脚色された可能性もある。いずれにせよ、二つの説は大きく食い違っており、朽網親満の最期は、確たる定説を見ないまま、歴史の闇に包まれているのが現状である。

第四章:朽網氏の断絶と再興 ― 親満の乱が遺したもの

朽網親満個人の物語は、彼の敗走または死によって終わりを迎えるが、彼が起こした反乱の余波は、朽網一族そのものの運命を大きく揺さぶり続けた。本章では、親満の乱後に朽網氏が辿った断絶、再興、そして最終的な滅亡までの道を追跡し、その激動の歴史が、大友氏、特に大友宗麟の治世と、いかに深く連関していたのかを考察する。

第一節:入田鑑康による家督継承と「二階崩れの変」の影

朽網親満の反乱によって、その嫡流は断絶し、名門・朽網氏は一度、歴史からその姿を消した 2 。しかし、その家名は完全に失われたわけではなかった。乱の後、大友家は、入田親廉(にゅうたちかかど)の子である鑑康(あきやす)を親満の養子として迎え入れ、朽網氏の名跡を継がせることで、その再興を許可したのである 7 。

この養子縁組は、単なる名跡の継承に留まらない、極めて複雑で高度な政治的背景を持っていた。鑑康の実家である入田氏は、大友家中で大きな力を持つ一族であった。特に、鑑康の兄である入田親誠(ちかざね)は、当時の当主・大友義鑑から絶大な寵愛を受け、その側近として権勢を振るっていた 20 。しかし、この親誠こそが、義鑑の嫡男である義鎮(後の宗麟)を疎んじ、義鑑の三男・塩市丸に家督を継がせようと画策した張本人であった 21 。

この家督問題は、天文19年(1550年)、ついに「二階崩れの変」として爆発する。義鎮派の重臣によるクーデターによって塩市丸とその母は殺害され、当主・義鑑もその際に負った傷がもとで死去した 22 。家督を継いだ義鎮(宗麟)は、直ちに報復に乗り出し、このお家騒動の黒幕とされた入田親誠を討伐。これにより、栄華を誇った入田氏は一転して没落の道を辿ることになる 23 。

この一連の出来事を踏まえると、大友宗麟が、自らを廃嫡しようとした宿敵・入田親誠の弟である鑑康を、わざわざ謀叛で断絶した朽網氏の養子として取り立てた采配は、一見すると不可解に映る。しかし、ここには宗麟の巧みな政治手腕が隠されている。この人事によって宗麟は、二つの大きな政治的効果を同時に狙ったと考えられる。第一に、謀叛人の一族である朽網氏を、自らに絶対的な恩義を感じる家臣(鑑康)に継がせることで、危険な家を無力化し、自らに忠実な家として再生させること。第二に、滅ぼした政敵である入田氏の一族(鑑康)に、朽網氏という名跡と活路を与えることで、入田一族の遺恨を和らげ、自らの寛大さと度量の深さを家中に示すことである。

鑑康にとって、この措置は単に命を救われただけでなく、没落した実家(入田氏)の汚名から逃れ、由緒ある名門(朽網氏)の当主となる、またとない機会であった。彼がその後、生涯にわたって宗麟に忠勤を尽くした背景には、この時の恩義に報い、兄・親誠のようにはなるまいという強い決意があったことは想像に難くない。宗麟は、鑑康を「入田の生き残り」としてではなく、「新生朽網家の当主」として処遇することで、彼を完全に自らの腹心へと変えることに成功したのである。これは、単なる武力による支配ではなく、巧みな人心掌握術によって家臣団を統制しようとした、若き日の宗麟の非凡さを示す好例と言えよう。

第二節:再興後の朽網氏の歩みとキリシタン信仰

大友宗麟の深謀遠慮によって再興された朽網氏は、当主となった鑑康の忠勤によって、再び大友家中で重要な地位を占めるようになる。鑑康は、宗麟の信頼に応えるべく、各地の戦いで奮戦した。永禄12年(1569年)の多々良浜の戦いでは毛利軍を撃退する武功を挙げ 27 、天正6年(1578年)に大友家の命運を賭けて行われた日向国への遠征(耳川の戦い)では、肥後方面軍の総大将の一人として重責を担った 7 。

再興後の朽網氏を語る上で特筆すべきは、キリスト教との深い関わりである。当主の鑑康は、主君・宗麟がキリスト教に傾倒していく中で、自身もその教えに強い関心を抱くようになった。しかし、彼自身が入信しようとした際には、一族や菩提寺の僧侶から猛烈な反対に遭い、断念せざるを得なかったと伝えられている 27 。

そこで鑑康は、家督相続とは直接関係の薄い次男や三男を入信させるという形で、主君への忠誠と一族への配慮を両立させようとした 27 。さらに、自らの領地である朽網郷での布教活動を積極的に許可し、その結果、領民約300人が洗礼を受け、朽網郷は豊後府内などと並ぶ、日本におけるキリスト教の八大布教地の一つにまで発展した 28 。朽網郷には、現在も名湯として知られる長湯温泉があり、この地の温泉は、布教のために長崎と府内を往来する宣教師たちの、旅の疲れを癒す重要な休息・療養地としての役割も果たしていた 29 。鑑康のこうした態度は、主君・宗麟への個人的な忠誠心の表れであると同時に、彼の治める朽網郷が、期せずしてキリシタン文化の交流拠点となる地理的・文化的条件を備えていたことを示している。

第三節:豊薩合戦と朽網氏の終焉

宗麟への忠義を貫き、朽網家を再興させた鑑康であったが、その晩年は大友家の衰退と共に、悲劇的なものとなる。天正14年(1586年)、九州統一を目指す薩摩の島津氏が、大友氏の本国・豊後へ大軍を率いて侵攻を開始した(豊薩合戦)。この時、鑑康は既に80歳を超える高齢で病の床にあり、家督を嫡男の鎮則(しげのり)に譲って隠居の身であった 27 。

島津軍の猛攻の前に、大友方の城は次々と陥落。朽網氏の居城・山野城もまた、島津軍の包囲下に置かれた。この絶望的な状況の中、城の指揮を執っていた鎮則は、島津方との和睦、すなわち降伏を考え始めた。しかし、この動きを知った老将・鑑康は激怒した。病の身を押して自ら戦いに臨もうとしたが、一説には、息子・鎮則の不甲斐ない態度に憤るあまり、陣中で憤死を遂げたと伝えられている 7 。兄・入田親誠の裏切りによって汚された一族の名誉を、自らの忠義によって雪ぎ、宗麟から受けた大恩に命を賭して報いようとした鑑康にとって、敵に城を明け渡すという選択は、断じて許容できるものではなかった。彼の壮絶な最期は、その生涯を貫いた信念を象徴するものであった。

鑑康の死後、鎮則は山野城を島津軍に明け渡し、降伏した 7 。しかし、この決断が朽網氏の命運を尽きさせることになる。翌天正15年(1587年)、豊臣秀吉の九州平定によって島津氏は敗れ、大友氏はかろうじて豊後の領地を安堵された。当主となっていた大友義統(よしむね、宗麟の子)は、戦いの最中に島津に降った家臣たちの責任を追及し、大規模な粛清を開始した。その対象の一人となった朽網鎮則は、上方へ逃亡を図るも、追っ手に追い詰められ、大分市乙津の地で自害して果てた 31 。鎮則の子・統直(むねなお)もまた国東郡で討死し、ここに、親満の乱から再興を遂げた名門・朽網氏は、歴史の舞台から完全に姿を消すこととなったのである 32 。

結論

本報告書は、戦国武将・朽網親満の生涯を、その出自から権勢、謀叛、そして彼の一族が辿った末路に至るまで、多角的に分析してきた。

朽網親満は、大友家創始に関わったという由緒ある家格を背景に、加判衆と肥後方分という中央と地方の権力を一手に握る重臣として、大友親治・義長政権下で権勢を極めた。しかし、彼は主家の代替わりという時代の変化に対応できず、新当主・義鑑による権力構造の再編の中でその地位を失った。自らの高いプライドと、肥後経略の成功体験に根差す過信は、彼を杜撰なクーデター計画へと駆り立て、結果として孤立無援の武力蜂起と敗走、そして歴史からの退場という末路に導いた。彼の生涯は、譜代の重臣という立場が、いかに主家の内部力学と時代の潮流によって翻弄されるかを如実に示す、戦国武士の典型的な悲劇であったと言える。

一方で、朽網一族の物語は、親満個人の失敗談に留まらない。それは、そのまま大友宗麟の治世の光と影を映し出す鏡であった。親満の反逆によって一度は断絶した朽網氏は、宗麟の巧みな人心掌握術によって、政敵・入田氏の血を引く鑑康を当主として再興された。鑑康は、宗麟への絶対的な忠誠を誓い、その治世を武功とキリスト教保護の両面で支えることで、見事に主君の期待に応えた。これは、宗麟の治世の「光」の部分、すなわち非凡な政治手腕と国際的視野を象徴している。

しかし、その結末は、宗麟の治世の「影」を色濃く反映していた。鑑康が、息子・鎮則の降伏という決断に憤死し、その鎮則もまた、宗麟の後継者・義統による戦後の粛清によって命を落とし、一族が滅亡に至る過程は、大友家がその最盛期を過ぎ、家臣団の統制を失い、内部崩壊していく様と軌を一にしている。鑑康の死は、宗麟が築いた時代の終焉を告げるものであり、鎮則の悲劇は、義統の代における大友家の求心力低下と、最終的な改易へと繋がる凋落の序章であった。

このように、朽網親満の反逆から始まり、鑑康の忠誠による再興、そして鎮則の代での滅亡に至る朽網一族の70年余りの物語は、戦国大名・大友氏の栄光と悲劇そのものを凝縮した、稀有な歴史事例である。一譜代家臣団の運命を通して、我々は戦国という時代の複雑さと、そこに生きた人々の宿命の深淵を垣間見ることができるのである。

引用文献

- 豊後 山野城-城郭放浪記 https://www.hb.pei.jp/shiro/bungo/yamano-jyo/

- 朽網氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%BD%E7%B6%B2%E6%B0%8F

- 直入郡 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9B%B4%E5%85%A5%E9%83%A1

- 直入郡朽網郷(大分県) - 千年村プロジェクト http://mille-vill.org/%E7%9B%B4%E5%85%A5%E9%83%A1%E6%9C%BD%E7%B6%B2%E9%83%B7(%E5%A4%A7%E5%88%86%E7%9C%8C)

- 文化 まるごと博物館 234 - マイ広報紙 https://mykoho.jp/article/442089/9487723/9553057

- 山野城 竹田市 城 - 近くの城址 http://shiroiku.html.xdomain.jp/ooita/yamano.htm

- 武家家伝_朽網氏 - harimaya.com http://www2.harimaya.com/sengoku/html/ot_kutami.html

- 大友氏家臣団についての一考察 : 加判衆考 察の問題点 https://hosei.ecats-library.jp/da/repository/00010680/shigaku_15_akutagawa.pdf

- 戦国大名大友氏の「方分」について http://bud.beppu-u.ac.jp/modules/xoonips/download.php?file_id=798

- 武家家伝_日田氏 - harimaya.com http://www2.harimaya.com/sengoku/html/oku_hita.html

- 大友氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E5%8F%8B%E6%B0%8F

- 第1章 大友氏遺跡の概要と価値 - 大分市 https://www.city.oita.oita.jp/o204/bunkasports/rekishi/documents/daiissyouootomosiisekinogaiyoutokati.pdf

- 朽網親満 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%BD%E7%B6%B2%E8%A6%AA%E6%BA%80

- 高崎山城攻防戦 http://www.oct-net.ne.jp/moriichi/battle3.html

- 田北氏全盛の祖 田北親員(たきた ちかかず) - note https://note.com/hido/n/nef8ff4105c38

- 大友戦記 御所の辻合戦 - 大分市 http://www.oct-net.ne.jp/moriichi/story14.html

- 豊後大友家臣団の戦国ネタ|ひでさん - note https://note.com/hido/m/m2c95746f86e0

- 【大内持世・持盛の争い】 - ADEAC https://adeac.jp/miyako-hf-mus/text-list/d200040/ht040870

- 山野城(やまんじょう) | 岡城跡(岡城阯)!天空の城 岡城の石垣・桜・紅葉 岡城.com公式サイト 日本最強の城!九州・大分 https://okajou.com/archives/3465/

- 入田親誠 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%A5%E7%94%B0%E8%A6%AA%E8%AA%A0

- 武家家伝_入田氏 - harimaya.com http://www2.harimaya.com/sengoku/html/ot_nyuta.html

- 二階崩れの変とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E4%BA%8C%E9%9A%8E%E5%B4%A9%E3%82%8C%E3%81%AE%E5%A4%89

- 二階崩れの変 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%8C%E9%9A%8E%E5%B4%A9%E3%82%8C%E3%81%AE%E5%A4%89

- 大友氏の壮絶な家督争いとは?~肥後を支配した守護代の骨肉の争い (2ページ目) - まっぷるウェブ https://articles.mapple.net/bk/21191/?pg=2

- 入田親誠(にゅうだちかざね)『信長の野望・創造PK』武将データ http://hima.que.ne.jp/souzou/souzouPK_data_d.cgi?equal1=F106

- 大友義鎮 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E5%8F%8B%E7%BE%A9%E9%8E%AE

- 噴死 朽綱 鑑康(くたみ あきやす)|ひでさん - note https://note.com/hido/n/n683c9f120622

- 朽網鑑康 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%BD%E7%B6%B2%E9%91%91%E5%BA%B7

- 第1期 朽網氏の時代 - MISTERIO|TAKETA キリシタン 謎 PROJECT https://taketa.guide/christian-taketa/history/kutami/kutami.html

- 朽網郷(くたみごう)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E6%9C%BD%E7%B6%B2%E9%83%B7-1304917

- 朽網鎮則筆書状 | Keio Object Hub: 慶應義塾のアート&カルチャーを発信するポータルサイト https://objecthub.keio.ac.jp/ja/object/489

- 朽網鎮則 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%BD%E7%B6%B2%E9%8E%AE%E5%89%87