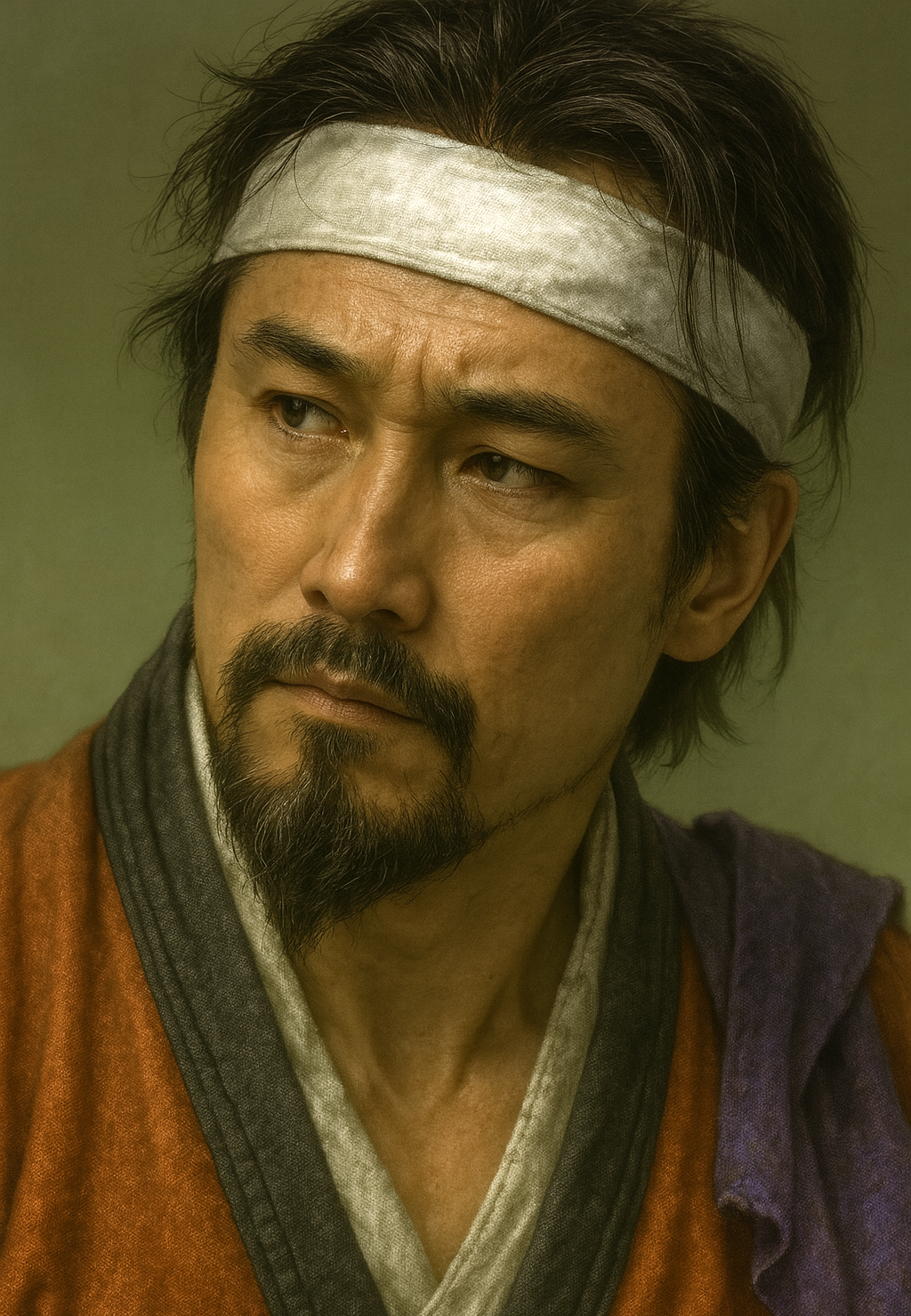

杉重清

杉重清は大内義興に仕え豊前守護代を務め、義興の長期在京中、領国を統治した。その子・重矩は大寧寺の変で陶晴賢に加担するも後に誅殺され、杉伯耆守家は大内氏の盛衰を象徴する。

報告書:大内氏重臣・杉重清の生涯と杉伯耆守家の興亡

序論:杉重清をめぐる謎

日本の戦国時代、西国に覇を唱えた大内氏の重臣に、杉重清という人物がいた。利用者から提示された情報によれば、彼は伯耆守を称し、主君・大内義興に仕えて豊前守護代を務め、義興が将軍・足利義稙を奉じて長期間京都に在った際には、本国にあって領国統治を代行したとされる。この役割は、重清が大内家において極めて重要な地位を占め、主君から深い信頼を寄せられていたことを明確に示している。

しかし、この杉重清という人物の生涯を徹底的に調査する過程で、避けては通れない大きな史料上の課題が浮かび上がる。それは、彼の息子、あるいは同一人物ともされる杉重矩(すぎ しげのり、初名は重信)との関係性である。杉重矩は、大内氏が滅亡へと向かう激動の時代において、より多くの史料にその名を刻んでいる。複数の史料が重矩の父を重清である可能性を示唆しており 1 、この見解は広く受け入れられている。一方で、『萩藩閥閲録』に関連する史料の中には「杉重矩(重清)」と併記される例も存在し 3 、同一人物が後に改名した可能性も完全には排除できない。

この史料上の錯綜を乗り越え、杉重清の実像に迫るためには、彼個人の事績を追うだけでは不十分である。本報告書では、豊前守護代を世襲した「杉伯耆守家」という一つの血脈、その栄光と悲劇の全体像を解明するアプローチを採用する。この視点に立つことで、比較的安定していた大内義興の時代に活躍した重清の人物像をより明確に浮かび上がらせると同時に、大内家終焉の悲劇における杉一族の複雑な役割を立体的に描き出すことが可能となる。

本報告書は、まず大内家臣団における杉氏全体の家格と構造を概観し、その中で伯耆守家が占めた位置を明らかにする。次に、安定期であった義興政権下での杉重清の活動を検証する。続いて、物語の中心を大内義隆の時代へと移し、杉重矩の波乱に満ちた生涯を、大内家中の権力闘争と大寧寺の変という悲劇を軸に詳細に分析する。最後に、大内氏滅亡後の杉一族の流転を追い、一族の運命を通して戦国大名家の盛衰の力学を考察する。これにより、「杉重清」という一人の武将への問いから出発し、戦国社会の複雑さと非情さを映し出す一族の年代記を提示することを目的とする。

第一章:西国随一の権門・大内氏と重臣杉氏の家格

第一節:戦国大名大内氏の権勢と支配構造

杉氏の主家である大内氏は、周防国(現在の山口県東部)を本拠地とし、室町時代から戦国時代にかけて西日本に広大な勢力圏を築いた守護大名である。最盛期には周防、長門、石見、安芸、備後、豊前、筑前の7ヶ国を領有し、その権勢は西国随一と称された 4 。大内氏の強大さの源泉は、その広大な領国支配のみならず、日明貿易(勘合貿易)の独占によってもたらされる莫大な経済力にあった。本拠地である山口は「西の京」と謳われるほどの繁栄を極め、京都から多くの公家や文化人が避難してくるなど、当代随一の文化都市としても知られていた 5 。

この広大な領国を維持し、統治するための支配体制は、守護代として各分国に派遣された強力な家臣団によって支えられていた。大内氏は、一族や譜代の重臣を要地に配置することで、中央集権的な支配と、現地の事情に応じた柔軟な統治を両立させていたのである。

第二節:「三家老」と「八本杉」 ― 杉氏の地位と複雑性

大内氏の家臣団の中でも、杉氏は特別な地位を占めていた。彼らは、周防守護代を世襲した陶氏、長門守護代を世襲した内藤氏と並び、「大内氏三家老」と称される最高位の重臣家であった 6 。この三家が、大内氏の国政の中枢を担い、軍事・政治の両面で主家を支えていたのである。

杉氏の特筆すべき点は、その一族の広がりにある。彼らは「八本杉(はっぽんすぎ)」あるいは「杉八家(すぎはっけ)」と称されるほど多数の分家を有し、それぞれが大内領国の要職に就いていた 6 。この事実は、杉氏が大内氏の支配体制に深く、そして広範に組み込まれていたことを示している。

しかし、この一族の広がりは、強みであると同時に、潜在的な弱点をも内包していた。多くの史料が、杉氏の系譜は「複雑で、系図を組立てることは困難である」と記している 8 。これは単に後世の歴史家にとっての課題であるだけでなく、当時の杉氏が、一枚岩の強固な組織というよりは、共通の祖先を持つ同族連合的な性格の強い集団であったことを示唆している。各分家は異なる所領、異なる役職、そして恐らくは異なる政治的思惑を持っていた。この一族内部の複雑な構造は、平時においては大内氏の支配を盤石にするための人材の宝庫として機能したが、大内家が内部から揺らぎ始めた際には、その亀裂をさらに深める要因ともなり得た。後の大寧寺の変において、杉一族の対応が統一されず、杉重矩(伯耆守家)や杉隆泰(木工助家)などがそれぞれ異なる、そして悲劇的な選択をすることになる背景には、この「八本杉」という一族の構造的特性があったのである。

第三節:杉氏の主要系統 ― 伯耆守家と豊後守家

「八本杉」と称された杉氏の中でも、特に重要な役割を担っていたのが、九州方面の守護代を世襲した二つの系統である。一つは本報告書の中心となる 伯耆守(ほうきのかみ)家 であり、もう一つは 豊後守(ぶんごのかみ)家 である。

伯耆守家は、杉重清やその子とされる杉重矩に代表される家系で、代々豊前守護代を世襲した 10 。豊前国は、九州における大内氏の勢力圏の東端に位置し、豊後の大友氏と直接国境を接する最前線であった。この戦略的に極めて重要な地域の統治を任されていたのが伯耆守家であり、彼らは杉一族の惣領家と目されていた 13 。

一方、豊後守家は、杉興運(おきかず)などがその名を史料に残しており、筑前守護代を世襲した 15 。筑前国は、国際貿易港である博多や、古くからの政治的中心地である太宰府を擁する経済的・政治的に重要な地域であった。この地の統治を担ったのが豊後守家である。

大内氏が、同じ杉一族の異なる系統に、隣接する二つの重要国(豊前と筑前)の守護代職をそれぞれ委ねていた事実は、彼らの高度な統治戦略を物語っている。これは、一人の家臣に権力が集中しすぎることを防ぐための巧妙な権力分散策であったと考えられる。有力な一族に広範な裁量権を与えつつも、その内部に牽制の力学を生み出すことで、支配の安定を図ったのである。しかし、この構造は同時に、伯耆守家と豊後守家がそれぞれ独自の課題に直面し、異なる運命を辿る素地ともなった。例えば、筑前の杉興運が田手畷の戦いで龍造寺氏に敗北を喫した苦境 5 と、本国山口で杉重矩が巻き込まれた政争とは、直接的には連動しない。このように、杉氏の二大系統は、大内氏という大きな枠組みの中で、それぞれが独立した地域権力として機能していたのである。

第二章:杉重清の生涯 ― 安定期の豊前守護代

第一節:主君・大内義興の時代と重清の役割

杉重清の活動が最も顕著に見られるのは、その主君である大内義興の時代である。義興は、室町幕府の管領代であった細川氏との政争に勝利し、将軍・足利義尹(後の義稙)を擁して権勢を振るった。永正4年(1507年)、義興は義稙を奉じて上洛し、以後、永正15年(1518年)に山口へ帰国するまでの10年以上にわたり、京都にあって幕政を主導した。

この前代未聞の長期にわたる当主不在の間、広大な大内領国の統治を維持するという重責を担ったのが、杉重清をはじめとする留守居の重臣たちであった 18 。主君が遠く離れた京都で中央政争に明け暮れる中、本国の政治・軍事を滞りなく運営することは、並大抵の能力と忠誠心で成し遂げられるものではない。この事実は、重清が義興から絶大な信頼を寄せられ、領国経営に関する広範な権限を委ねられていたことを何よりも雄弁に物語っている。彼の統治下で大内領国が大きな混乱なく維持されたこと自体が、彼の政治家・行政官としての手腕の高さを示している。

第二節:豊前守護代としての統治

重清は伯耆守を称し、豊前守護代の職にあった。前述の通り、豊前国は大内氏にとって九州支配の橋頭堡であり、宿敵・大友氏との最前線でもある。このような緊張をはらんだ地域において、重清は安定した支配を維持したと考えられる。

彼の具体的な統治に関する一次史料は乏しいものの、大内氏の豊前支配の方式からその姿を推し量ることは可能である。大内氏は、守護代として杉氏を派遣し、その下で現地の有力国人であった佐田氏、野仲氏、友枝氏などを郡代に任じることで、在地勢力を通じた間接的な支配体制を構築していた 11 。重清もこの方式に則り、現地の諸勢力との関係を巧みに調整しながら、豊前国における大内氏の権益を維持・拡大していたと推測される。彼の時代は、後年の重矩の時代に頻発するような大友氏との大規模な衝突や、家中の深刻な対立といった記録が少なく、比較的平穏な統治が実現されていたことを示唆している。

杉重清のキャリアは、大内義興が築いた権勢と、その下で機能した安定した家臣団統制の象徴と言える。彼が忠実に領国を守り続けたからこそ、義興は心置きなく京都での覇権争いに集中できたのである。この安定した時代は、彼の後継者である重矩の時代に待ち受ける混乱と裏切り、そして悲劇の時代との鮮やかな対比をなしている。重清の存在は、大内氏が栄華を極めた「良き時代」の記憶そのものであり、その後の崩壊のドラマをより一層際立たせるための重要な歴史的基点なのである。

第三節:杉重矩との関係性 ― 父か、あるいは同一人物か

杉重清の人物像を確定する上で最大の論点が、杉重矩との関係である。多くの系図や二次史料において、重清は重矩の父として扱われている 1 。この親子説に立てば、その生涯は明快に整理できる。すなわち、父・重清が大内義興の時代に豊前守護代として活躍し、その確固たる地位と家格を、息子・重矩が継承して次の大内義隆の代に仕えた、という流れである。

一方で、前述の通り、彼らを同一人物とする可能性を示唆する史料も存在する 3 。しかし、両者の活動時期を考慮すると、この説には疑問が残る。重清の主君・義興が没したのは大永8年(1528年)であり、一方の重矩は天文20年(1551年)の大寧寺の変で中心的な役割を果たし、その翌年に死を迎える。義興の時代から義隆の時代末期まで、一人の人物が第一線で活躍し続けることは不可能ではないが、やや不自然な感は否めない。また、重矩の史料上の初見が享禄3年(1530年)に「杉七郎重信」として現れること 1 も、世代交代があったと考える方が自然である。

したがって、本報告書では、史料の多数が示唆する通り、杉重清と杉重矩を親子二代の人物として扱う。重清が築いた安定の時代から、重矩が直面した激動の時代へ。杉伯耆守家の運命は、ここから大きく転換していくことになる。

表1:杉伯耆守家 主要系図

|

代 |

人物名 |

官途・通称 |

主な事績 |

典拠 |

|

初代 |

杉 重清 (すぎ しげきよ) |

伯耆守 |

大内義興に仕え、豊前守護代を務める。義興の長期在京中、領国を統治。 |

1 |

|

二代 |

杉 重矩 (すぎ しげのり) |

七郎、伯耆守 |

初名・重信。重清の子か。大内義隆に仕え、守役も務める。大寧寺の変で陶晴賢に同調するが、後に晴賢に誅殺される。 |

1 |

|

三代 |

杉 重輔 (すぎ しげすけ) |

(不明) |

重矩の長男。父の仇として陶晴賢の子・長房を討つが、内藤隆世に討伐される。 |

6 |

|

四代 |

杉 重良 (すぎ しげよし) |

七郎、松千代丸 |

重輔の子。毛利氏に仕えるが、後に大友氏に内通したとして誅殺される。 |

33 |

|

五代 |

杉 元良 (すぎ もとよし) |

(不明) |

重良の子。父の死後も毛利氏への家督相続を許され、萩藩大組として家系は存続した。 |

12 |

第三章:杉重矩の時代 ― 激動と悲劇の生涯

杉重清が築いた安定の時代は、その子・重矩の代で終わりを告げる。重矩の生涯は、主君・大内義隆の治世と完全に重なり、その栄光、迷走、そして破滅の全過程に深く関与することになる。彼の人生は、忠誠と裏切り、確執と協調が複雑に絡み合う、戦国武将の典型的な悲劇であった。

第一節:主君・義隆の守役としての青年期

杉重矩は、若き日の大内義隆の守役を務めたと伝えられている。その関係性を象徴する逸話が、『武者物語』などの軍記物に記されている。ある時、幼い義隆が他の子供たちが銭で遊んでいるのを見て、自分もそれで遊びたいと重矩にせがんだ。すると重矩は、「主君となるべき方が、銭のような汚らわしい物をご覧になるのは恐れ多いことです」と厳しく諫め、おもむろに自らの黄金の笄(こうがい、髪を整える道具)で銭を突き刺すと、その笄ごと汚物の中に投げ捨ててしまったという 2 。この逸話は、重矩が持つ武士としての厳格な価値観(金銭を卑しむ精神)と、若き主君に対する教育者としての一面を色濃く示している。この厳格な薫陶は、後の義隆の復古的・貴族的な政策や性格形成に何らかの影響を与えた可能性も否定できない。

彼の武将としてのキャリアは早くから始まっている。史料における確実な初見は、享禄3年(1530年)10月14日付の防府天満宮の棟札にみえる「杉七郎重信」の名である 1 。この頃、彼はまだ「重信」と名乗っていた。天文3年(1534年)には、陶興房らと共に大友軍と豊後で戦い、敵将を討ち取る功を挙げている(勢場ヶ原の戦い) 10 。同年11月には、筑後国大生寺(現・福岡県うきは市)での合戦において大内軍を率い、大友方の将・星野親忠を討ち取るという大きな軍功を記録している。この戦功は主君・義隆からも賞賛されており、重矩が若くして大内軍の有力な指揮官であったことがわかる 14 。

輝かしい武功を重ねた彼は、天文7年(1538年)12月に朝廷より従五位下に叙任され、伯耆守の官途名を得る 1 。そして翌天文8年(1539年)、名を「重信」から「重矩」へと改めた 1 。この改名は、彼のキャリアにおける一つの節目であったと考えられる。

第二節:大内家中の確執と対立の萌芽

大内義隆の治世が進むにつれて、その政権内部には深刻な亀裂が生じ始めていた。義隆は父・義興とは対照的に、文化・芸術への関心が深く、政治においても文治主義的な傾向を強めていった。彼は肥後相良氏の一族である相良武任(さがら たけとう)を側近として重用し、復古的な政策や寺社領の整理などを進めた 5 。

この義隆の文治主義は、杉重矩や陶隆房(後の晴賢)に代表される、武功によって家格を維持してきた譜代の重臣たち(武断派)との間に、深刻な対立を生み出した。彼らは、相良武任ら文治派が国政を壟断し、自分たちの発言力が低下していくことに強い不満と危機感を抱いていた 21 。

さらに問題を複雑にしたのが、武断派の筆頭格である杉重矩と陶隆房の個人的な関係であった。両者は史料に「犬猿の仲」と記されるほど、極めて険悪な関係にあった 1 。重矩は、陶隆房に謀反の心ありと見抜き、たびたび主君・義隆にその危険性を訴え、隆房の誅殺を進言していたとされる 8 。しかし、義隆はこれらの進言を取り上げなかった。この重臣間の根深い確執は、大内家の結束を内部から蝕み、やがて来る破局の大きな要因となっていく。

第三節:大寧寺の変 ― 謀反への加担と悔恨

天文20年(1551年)8月、ついに陶隆房が相良武任ら文治派の排除と、義隆の廃立を掲げてクーデターを決行する(大寧寺の変)。この時、杉重矩は驚くべき行動に出る。長年の宿敵であったはずの陶隆房の謀反に、彼は同調し、主君・義隆を討つ側に回ったのである 1 。

この一見矛盾した行動は、単なる裏切りという言葉では説明できない、戦国武将の冷徹な政治的計算の結果であった。重矩は、陶隆房を危険視し、その排除を義隆に進言し続けてきた。しかし、その進言はことごとく退けられた。これにより、重矩は自らが義隆から「讒言者」として疎まれ、政治的に孤立する危険に晒されることになった 10 。彼の立場からすれば、主君を諫言から遠ざける相良武任ら文治派こそが、大内家を危うくする元凶であった。

この状況下で、重矩は究極の選択を迫られる。目前の脅威は、将来の潜在的な脅威である宿敵・陶隆房ではなく、現実に権力を握り、自分を追い詰めている相良武任と、それを許している主君・義隆であった。彼は、この共通の敵を排除するために、宿敵と一時的に手を結ぶという苦渋の決断を下したのである。これは「敵の敵は味方」という、戦国時代の権力闘争においてしばしば見られる力学であり、陶隆房への忠誠心からではなく、自らの政治的生存を賭けた絶望的な試みであった。この複雑な動機こそが、彼の行動を理解する鍵となる。

第四節:陶晴賢との決裂と最期

しかし、ライバル同士の危険な同盟は、共通の敵が消滅すると同時に崩壊した。主君・義隆が長門の大寧寺で自刃し、クーデターが成功すると、杉重矩と、名を晴賢と改めた陶隆房との対立は即座に再燃した。

軍記物によれば、重矩は主君や公卿たちを死に追いやった自らの軽率な行動を後悔し、周防佐波郡大崎に蟄居したとされる 1 。両者の決裂を決定的にしたのは、晴賢が逃亡した相良武任の書状(相良武任申状)を入手したことであった。その書状には、クーデター以前に重矩が晴賢を讒言していた事実が記されており、重矩の敵意が証明されてしまったのである 1 。

晴賢にとって、これは好機であった。彼は、主君殺しという謀反の最大の責任を重矩一人に転嫁することで、自らのクーデターを正当化し、新たな政権の主導権を確立しようと図った 1 。これは、新体制を安定させるための冷徹な政治的粛清であった。

天文21年(1552年)1月(天文22年説もある)、晴賢は軍勢を差し向け、蟄居していた重矩を攻撃した。重矩は自領である長門国厚狭郡万倉の長興寺(または長光寺とも)に追い詰められ、ついに自害して果てた 1 。享年は不明。その首は、あたかも義隆の霊に謝罪するかのように、山口で晒されたと伝えられている 1 。義隆の守役としてキャリアを始め、大内家の重臣として権勢を振るった杉重矩の生涯は、自らが加担したクーデターの首謀者によって、悲劇的な幕を閉じたのである。

第四章:杉伯耆守家の遺恨と、その後の流転

杉重矩の死は、杉伯耆守家の悲劇の序章に過ぎなかった。父が残した遺恨は子へ、そして孫へと受け継がれ、一族は大内家の滅亡と、その後の毛利氏の台頭という時代の荒波の中で、さらなる過酷な運命を辿ることになる。

第一節:父の遺恨を継ぐ者 ― 杉重輔の復讐

父・重矩が宿敵・陶晴賢によって非業の死を遂げたことは、その長男である杉重輔の心に、消えることのない深い遺恨を刻み込んだ 1 。彼は父の仇を討つ機会を虎視眈々と狙っていた。

その好機は、弘治元年(1555年)に訪れる。陶晴賢が、安芸の国人領主から台頭した毛利元就との決戦(厳島の戦い)で歴史的な大敗を喫し、自刃して果てたのである。大内軍の主力が壊滅し、晴賢という最大の権力者が消滅したこの混乱に乗じ、重輔は行動を起こした。彼は手勢を率いて、晴賢の嫡男・陶長房が籠る居城・若山城を急襲した。不意を突かれた長房は抵抗できず、城内で自害。重輔はついに父の仇を討ち、本懐を遂げた 6 。

しかし、この復讐劇は、新たな悲劇の引き金となった。重輔の行動は、大内家の当主・大内義長(大友宗麟の弟で、晴賢に擁立された傀儡)や、長門守護代・内藤隆世ら、大内家の秩序を維持しようとする他の重臣たちからすれば、許されざる私闘であり、さらなる混乱を招く反逆行為と見なされた。弘治3年(1557年)、重輔は内藤隆世の軍勢によって討伐され、その生涯を閉じた 6 。父・重矩が晴賢に殺され、その子・重輔が父の仇を討った末に殺される。杉伯耆守家は、まさに血で血を洗う悲劇の連鎖に見舞われたのである。

第二節:防長経略と杉一族の分裂

厳島の戦いを制した毛利元就は、返す刀で大内領国への全面的な侵攻を開始した(防長経略)。主家が事実上崩壊し、新たな覇者である毛利氏が目前に迫る中、「八本杉」と称された杉一族は、それぞれが存亡を賭けた究極の選択を迫られた。彼らの動向は、まさに戦国時代の家臣団が直面した過酷な現実の縮図であった。

一族の対応は、見事に分かれた。ある者は旧主への義理を貫き、あるいは毛利氏への反骨心から抵抗の道を選び、そして滅びた。その代表格が、木工助家の杉隆泰である。彼は周防の鞍掛山城に籠城し、毛利軍に徹底抗戦の構えを見せた。しかし、毛利元就の巧みな調略と奇襲の前に衆寡敵せず、城は落城し、隆泰は戦死した 28 。

一方で、ある者は現実的な判断を下し、新たな支配者に帰順することで家名の存続を図った。次郎左衛門家の杉元相がその例である。彼は早くから毛利氏の優勢を見抜き、その軍門に降った。結果として彼は所領を安堵され、毛利家臣として家名を後世に伝えることに成功した 17 。

そして、本報告書の中心である伯耆守家、すなわち杉重矩の嫡流もまた、この選択の渦中にいた。当主である杉重良(重輔の子)はまだ幼く、毛利氏に庇護される形で家臣団に組み込まれた。しかし、彼もまた後に独自の判断で毛利氏に反旗を翻し、一族の悲劇をさらに深めることになる 33 。

このように、杉一族の各分家が取った多様な道(抵抗、帰順、そして後の離反)は、大内氏という巨大な庇護者を失った家臣たちが、いかにして生き残りを図ったかを示す生々しい事例である。彼らの物語は、「忠誠」という概念が絶対的なものではなく、状況に応じて変化する相対的なものであった戦国社会の現実を浮き彫りにしている。

第三節:毛利氏治下での存続と悲劇

毛利氏の支配下に入った杉一族の運命もまた、平坦なものではなかった。特に、伯耆守家と元相系の二つの家系は、それぞれが新たな主君・毛利氏との間で悲劇的な事件を引き起こすことになる。

まず、杉重矩の直系の孫である杉重良(幼名・松千代丸)の末路である。父・重輔の死後、幼くして毛利元就に仕えることになった彼は、成長して毛利輝元の家臣となった。しかし、天正7年(1579年)、九州で勢力を盛り返していた大友氏に内通したという嫌疑をかけられ、主君・輝元の命によって誅殺されてしまう 12 。父祖の代からの大友氏との因縁が、このような形で悲劇的な結末を招いたのかもしれない。ただし、幸いにも重良の子・元良は、父の謀反に同心していなかったことが認められ、家督相続を許された。この血筋は、後に長州藩の家臣(萩藩大組)として、かろうじて家名を存続させることに成功する 12 。

一方、毛利氏に早々に帰順して家名を保った杉元相の家系も、全く異なる形の悲劇に見舞われた。元相の子・杉元宣は、毛利輝元に仕えていたが、彼の妻・周姫(児玉元良の娘)は類い稀な美貌の持ち主として知られていた。不幸にも、この周姫の美貌が主君・輝元の目に留まってしまう。輝元は彼女に横恋慕し、家臣に命じて強引に元宣から奪い取り、自らの側室としてしまった。主君による理不尽な仕打ちに激怒した元宣は、妻を取り戻すべく抗議しようとしたが、その道中で、輝元の意を汲んだ小早川隆景の命を受けた追手によって殺害された 31 。

この事件は、杉一族の物語に皮肉な結末をもたらす。元宣から奪われた妻・周姫は、広島城の二の丸に住んだことから「二の丸殿」と呼ばれ、輝元との間に二人の男子をもうけた。その一人が、後の長州藩初代藩主となる毛利秀就であり、もう一人が徳山藩の祖となる毛利就隆である 31 。杉氏の血を引くわけではないが、杉家の悲劇の上に、その後の毛利家の繁栄が築かれたという、歴史の非情な巡り合わせがここにある。

結論:杉重清と杉重矩が象徴する大内家の盛衰

本報告書は、大内氏の重臣・杉重清という一人の人物に関する問いから始まった。しかし、史料の断片を繋ぎ合わせ、その錯綜した系譜を解きほぐす作業は、必然的にその子・杉重矩の悲劇的な生涯、そして豊前守護代を世襲した杉伯耆守家という一族全体の興亡の物語へと我々を導いた。父・重清の時代に象徴される大内義興治世下の「安定」と、子・重矩の時代に露呈した大内義隆治世下の「内部崩壊」。この父子の生涯は、西国に君臨した大内氏の栄光と没落を、鮮やかな対比をもって映し出している。

大内家の滅亡は、決して陶晴賢一人の謀反によって引き起こされた単純な事件ではない。それは、杉重矩と陶晴賢の根深い個人的確執、相良武任に代表される文治派と彼ら武断派との深刻な路線対立、そして「八本杉」という言葉に象徴される、複雑で時に分裂含みであった家臣団構造の内部矛盾が、複雑に絡み合った末に起きた必然的な帰結であった。杉一族の動向は、その崩壊に至る過程を克明に映し出す鏡である。彼らが下した様々な選択、そしてその結果として訪れた数々の悲劇は、主家の衰退期に生きた家臣団の苦悩と、戦国という時代の過酷な現実そのものを、現代に伝えている。杉重清から始まった一族の物語は、一人の武将の生涯を超え、一つの時代の終わりを告げる壮大な叙事詩となっているのである。

表2:関連年表

|

年代 (西暦) |

元号 |

主な出来事 |

典拠 |

|

1507-1518年 |

永正年間 |

大内義興、将軍・足利義稙を奉じて長期在京。杉重清らが留守居として領国を統治。 |

18 |

|

1530年 |

享禄3年 |

杉重信(後の重矩)が「杉七郎重信」として史料に初見。大内軍、田手畷の戦いで少弐軍に敗北。 |

1 |

|

1534年 |

天文3年 |

勢場ヶ原の戦い。杉重信、大内軍の一員として大友軍と戦う。筑後国大生寺合戦で軍功を挙げる。 |

14 |

|

1538年 |

天文7年 |

杉重信、従五位下・伯耆守に叙任される。 |

1 |

|

1539年 |

天文8年 |

杉重信、「重矩」と改名。 |

1 |

|

1542-1543年 |

天文11-12年 |

大内義隆、出雲へ遠征(第一次月山富田城の戦い)。大敗を喫し、以後、文治主義的傾向を強める。 |

10 |

|

1551年 |

天文20年 |

大寧寺の変。陶隆房(晴賢)が謀反。杉重矩もこれに加担し、主君・大内義隆が自刃。 |

1 |

|

1552年 |

天文21年 |

杉重矩、陶晴賢との対立の末に誅殺される。 |

8 |

|

1555年 |

弘治元年 |

厳島の戦い。毛利元就が陶晴賢を破り、晴賢は自刃。この機に乗じ、杉重輔が陶長房を討ち、父の仇を討つ。毛利元就による防長経略が開始される。 |

27 |

|

1557年 |

弘治3年 |

杉重輔、内藤隆世に討伐される。大内義長が自刃し、大名としての大内氏が滅亡。 |

6 |

|

1579年 |

天正7年 |

杉重良(重矩の孫)、毛利輝元に仕えるも大友氏への内通を疑われ誅殺される。 |

33 |

|

1589年 |

天正17年 |

杉元宣(杉元相の子)、妻を毛利輝元に奪われ、抗議しようとする道中で殺害される。 |

31 |

|

--- |

|

|

|

引用文献

- 杉重矩 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%89%E9%87%8D%E7%9F%A9

- 杉重矩とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E6%9D%89%E9%87%8D%E7%9F%A9

- みやこ町歴史民俗博物館-WEB博物館「みやこ町遺産」:こと(歴史・あゆみ):豊津町史ほか https://adeac.jp/miyako-hf-mus/texthtml/d200040/mp010002-200040/ht041160

- 【連載:おはかもん】大内義隆 先祖が渡来人であることを家紋で表現 下剋上で滅亡した西国の覇者 https://guide.e-ohaka.com/column/ohakamon/ouchiyoshitaka/

- 大内義隆 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E5%86%85%E7%BE%A9%E9%9A%86

- 【八本杉といわれた杉氏】 - ADEAC https://adeac.jp/kudamatsu-city/text-list/d100010/ht020230

- 武家家伝_杉 氏 http://www2.harimaya.com/sengoku/html/s_sugi_k.html

- 大内家臣・杉氏 数が多すぎて誰にも分類できない人たち - 周防山口館 https://suoyamaguchi-palace.com/sugi-family/

- 大内氏の家臣であった杉氏(杉八家、八本杉などと呼ばれていたそう)について系譜を調べている | レファレンス協同データベース https://crd.ndl.go.jp/reference/entry/index.php?page=ref_view&id=1000286243

- 杉重矩(すぎ・しげのり) ?~1552? - BIGLOBE https://www7a.biglobe.ne.jp/echigoya/jin/SugiShigenori.html

- 杉氏(すぎうじ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E6%9D%89%E6%B0%8F-1346284

- 杉氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%89%E6%B0%8F

- 史料紹介 手鑑「多々良の麻佐古」 (1) - 山口県立山口博物館 https://www.yamahaku.pref.yamaguchi.lg.jp/pdf/kenkyuhoukoku/47-53-86.pdf

- 杉重信(重矩)書状|歴史|バーチャル収蔵庫 - 山口県立山口博物館 https://www.yamahaku.pref.yamaguchi.lg.jp/gallery/storage_history/2023-02-021/

- 守護代の城 - 須恵町 https://www.town.sue.fukuoka.jp/material/files/group/12/1134.pdf

- 謎めいた杉興運の最後 https://www.town.sue.fukuoka.jp/material/files/group/12/1109.pdf

- OU04 杉 貞弘 - 系図コネクション https://www.his-trip.info/keizu/OU04.html

- 大内義興 史上最強、最大、最高の西国の覇者 - 周防山口館 https://suoyamaguchi-palace.com/ouchi-yoshioki/

- 勢場ヶ原の戦い - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8B%A2%E5%A0%B4%E3%83%B6%E5%8E%9F%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84

- 相良武任(さがら たけとう)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E7%9B%B8%E8%89%AF%E6%AD%A6%E4%BB%BB-1077680

- 人物紹介(大内家:相良武任) | [PSP]戦極姫3~天下を切り裂く光と影~ オフィシャルWEBサイト https://www.ss-beta.co.jp/products/sengokuhime3_ps/char/oouchi_sagara.html

- 大内義隆(オオウチヨシタカ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%A4%A7%E5%86%85%E7%BE%A9%E9%9A%86-17848

- 大内氏の滅亡 https://ouchi-culture.com/discover/discover-244/

- 山口歴史探訪 西国一の守護大名大内氏の足跡を訪ねて 20 大内義隆公終焉の地大寧寺 https://4travel.jp/travelogue/11890944

- 大寧寺の変 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E5%AF%A7%E5%AF%BA%E3%81%AE%E5%A4%89

- 「大寧寺の変(1551年)」陶隆房による主君・大内義隆へのクーデターの顛末とは | 戦国ヒストリー https://sengoku-his.com/86

- 若山城の見所と写真・100人城主の評価(山口県周南市) - 攻城団 https://kojodan.jp/castle/956/

- 鞍掛山城 毛利元就の防長攻略の緒戦「鞍掛合戦」の激戦地 | 小太郎の野望 https://seagullese.jugem.jp/?eid=278

- 鞍掛城 山口県岩国市 - 古城巡り 写真館改 https://yamashiro2015.blog.fc2.com/blog-entry-962.html

- 毛利元就26「防長進撃①」 - 備後 歴史 雑学 - FC2 http://rekisizatugaku.web.fc2.com/page105.html

- 杉元宣 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%89%E5%85%83%E5%AE%A3

- 周防 杉家屋敷-城郭放浪記 https://www.hb.pei.jp/shiro/suo/sugike-yashiki/

- 杉重良 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%89%E9%87%8D%E8%89%AF

- 清泰院 (毛利輝元側室) - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B8%85%E6%B3%B0%E9%99%A2_(%E6%AF%9B%E5%88%A9%E8%BC%9D%E5%85%83%E5%81%B4%E5%AE%A4)

- 田手畷の戦い - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%B0%E6%89%8B%E7%95%B7%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84

- 「第一次月山富田城の戦い(1542-43年)」大内の敗北で、元就は命からがら逃げのびる https://sengoku-his.com/156

- 厳島の戦い/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/11092/