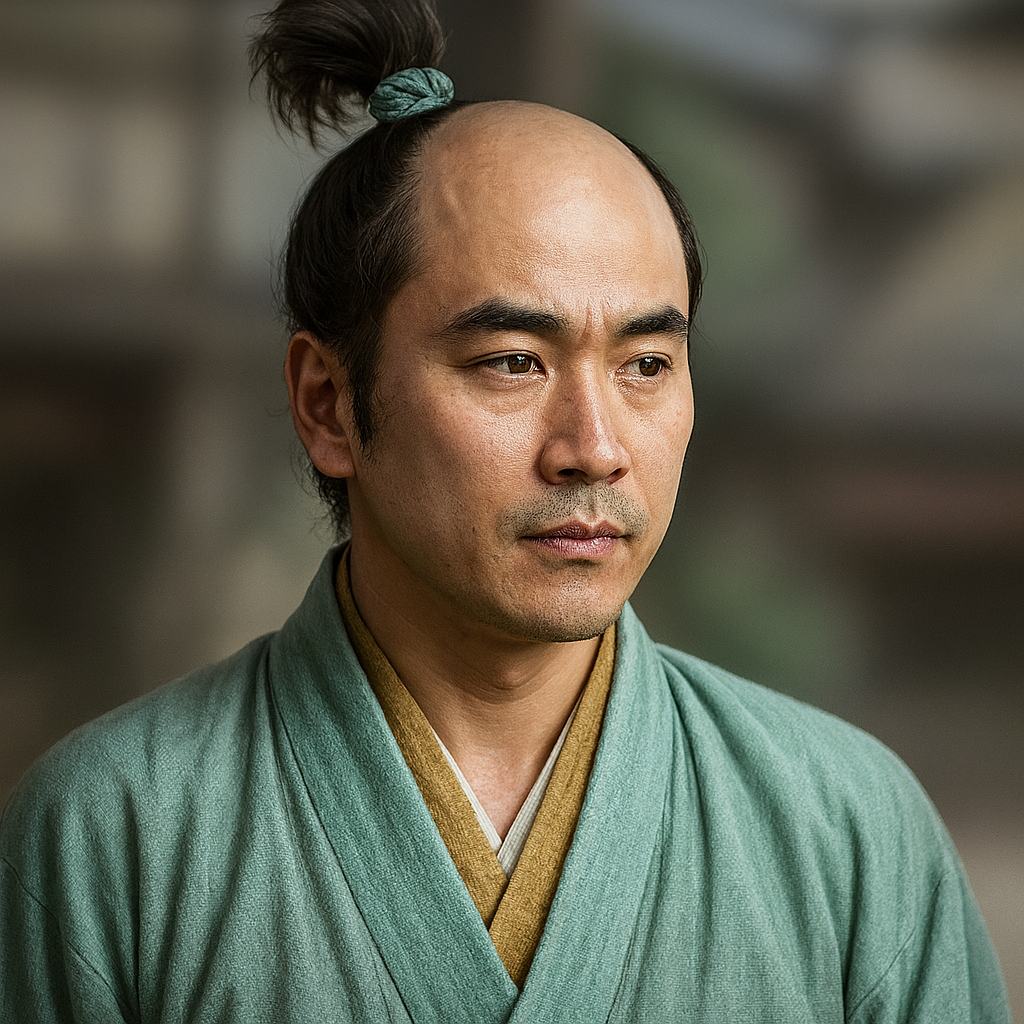

杉重良

杉重良は、大内氏豊前守護代家出身。祖父と父が非業の死を遂げ、毛利氏に冷遇され不信感を抱く。大友氏に寝返り蓑島の戦いで討死するも、福原氏との姻戚関係により家は存続した。

杉重良 ― 大内、毛利、大友の狭間で翻弄された名門の生涯

序章:乱世に消えた豊前守護代家の末裔

日本の戦国時代は、数多の武将たちが自らの野心と家の存続を賭けて相争った時代である。その中で、杉重良(すぎ しげよし)という武将の名は、織田信長や豊臣秀吉といった天下人の影に隠れ、歴史の表舞台で語られることは少ない。しかし、彼の生涯は、西国に一大勢力を築いた大内氏の滅亡と、その後の覇権を巡って激しく争った毛利氏と大友氏という二大勢力の狭間で、自家の名誉と存続を賭けて必死に生き抜いた一人の国人領主の姿を、克明に映し出している。

重良の人生は、誕生の瞬間から悲劇の影に覆われていた。祖父・重矩(しげのり)、父・重輔(しげすけ)が、いずれも権力闘争の渦中で非業の死を遂げるという、三代にわたる宿命的な悲劇の連鎖は、彼の価値観と行動原理に決定的な影響を与えた。本稿は、この悲劇の連鎖が、杉重良という一人の武将の生涯と意思決定に如何なる影響を及ぼしたのかを解明することを目的とする。

彼の生涯を追うことは、単なる一個人の物語を辿ることにとどまらない。それは、巨大権力への従属か、あるいは自立を目指した反逆かという究極の選択を迫られ、生き残りを賭けた危険な戦略に身を投じざるを得なかった戦国時代の国人領主層が直面した、共通の苦悩と悲哀の縮図を理解することに繋がる 1 。杉重良の物語は、時代の奔流に翻弄されながらも、最後まで自らの存在価値を問い続けた人間のドラマなのである。

第一章:杉氏の栄光と大内家の落日

杉重良の行動原理を理解するためには、まず彼のアイデンティティの根源である「名門・杉氏」が、かつてどのような存在であったかを知る必要がある。そして、彼の誕生以前に起こった一族の悲劇と、主家である大内家の崩壊過程を詳述することは、彼の背負った宿命を明らかにする上で不可欠である。

第一節:豊前守護代・杉氏の権勢と系譜

杉氏は、周防国(現在の山口県)を本拠とした西国随一の戦国大名・大内氏の譜代家臣であり、特に豊前国(現在の福岡県東部)において守護代職を世襲した名門一族であった 5 。守護代とは、守護大名の代理として領国統治を担う重要な役職であり、杉氏は豊前における大内氏支配のまさに中核を担っていた。

大内氏の最盛期である大内義興・義隆の時代には、杉氏一族は「杉八家(すぎはっけ)」あるいは「八本杉(はっぽんすぎ)」と称されるほどに繁栄し、その勢力は周防、長門、筑前など広範囲に及んだ 5 。彼らは、大内氏の軍事と政務の両面を支える重臣として、同じく重臣であった陶氏や内藤氏と並び称されるほどの権勢を誇っていたのである 7 。この「名門・豊前守護代家」という出自と、それに伴う矜持は、後に毛利氏の家臣となった杉重良の胸中に常にあり続け、彼の行動を規定する重要な要因となった。

第二節:大寧寺の変と祖父・重矩の悲劇

杉氏の運命を大きく狂わせた最初の事件は、天文20年(1551年)に勃発した。大内家第一の重臣であった陶隆房(すえ たかふさ、後の陶晴賢)が、主君・大内義隆に対して謀反を起こし、長門国の大寧寺(たいねいじ)で自刃に追い込んだ、世に言う「大寧寺の変」である 11 。

重良の祖父である杉重矩は、かねてより陶晴賢とは犬猿の仲で対立していたにもかかわらず、この謀反においては晴賢に味方し、主君・義隆を討つ側に回った 8 。その背景には、主君・義隆が相良武任(さがら たけとう)ら文治派の側近を寵愛し、重矩ら武断派の重臣が軽んじられていたことへの根深い不満があったとされる 14 。しかし、この選択が重矩自身の悲劇的な末路を招くことになる。

クーデターを成功させ、大友氏から大内義長を新たな傀儡の当主として迎えた晴賢は、自らの権力基盤を盤石にするため、謀反の全責任を重矩一人に転嫁するという非情な手段に出た 14 。晴賢は、重矩が義隆に自分を讒言していたことが発覚したとして軍勢を差し向け、追い詰められた重矩は長門国厚狭郡の長興寺で自害を余儀なくされた 11 。その首は、あたかも義隆の霊に捧げるかのように、山口で晒し首にされたのである 14 。

ここに、杉家に刻まれた最初の悲劇、すなわち「裏切りの連鎖」が見て取れる。重矩は、主君・義隆を裏切って晴賢に与したが、その結果、他ならぬ晴賢によって裏切られ、政治的なスケープゴートとして命を落とした。これは、大内家臣団の末期的な倫理観の崩壊と、権力闘争の非情さを象徴する出来事であった。武断派としての生き残りを賭けた重矩の苦渋の選択は、結果的に一族に深い傷を残した。この祖父の複雑で無残な最期は、後に生まれる孫・重良の心に、巨大な権力に対する拭い難い不信感の源流として、深く刻まれたに違いない。

第三節:父・重輔の復讐と大内家の内訌

祖父・重矩の悲劇は、その子・杉重輔の代で、さらなる悲劇を生む。弘治元年(1555年)、毛利元就が厳島の戦いで陶晴賢を討ち取ると、これを好機と捉えた重輔は、父の仇を討つべく行動を開始した 17 。彼は主君・大内義長に対し「父・重矩は晴賢に迫られて切腹した。今こそ陶五郎(晴賢の子・長房)を切腹させてやる」と言い放ち、同年10月7日、陶長房が守る富田若山城を襲撃し、これを攻め滅ぼしたのである 18 。

しかし、この私的な復讐劇は、大内家をさらなる混乱の渦に突き落とす。重輔の行動は、今度は陶長房の母方の叔父にあたる重臣・内藤隆世の怒りを買うことになった 17 。隆世は陶家の旧臣たちの訴えを受け、重輔討伐の兵を挙げる。こうして、毛利という強大な敵が国境に迫る危機的状況下にもかかわらず、大内家臣団は杉氏と内藤氏による私闘という、破滅的な内紛に突入したのである 20 。

傀儡の当主であった大内義長に、この家臣同士の争いを止める力はもはやなかった 21 。両者の戦闘は山口の市街地を巻き込み、市街は炎上、大内氏の栄華の象徴であった大内館も灰燼に帰した 18 。そして弘治3年(1557年)3月、激しい戦闘の末、杉重輔は内藤隆世によって討ち取られた 17 。この時、重輔の子・松千代丸、後の杉重良は、わずか4歳の幼児であった 26 。

この一連の内訌は、大内氏が組織として完全に自壊していたことを示している。外部からの脅威に対し、家臣団が私怨を優先して内戦を繰り広げるという末期的な状況こそが、毛利元就による防長経略を容易ならしめた最大の要因であった 20 。杉重良は、父が引き起こしたこの自滅的な争いの果てに、家と後ろ盾のすべてを失った。彼の人生は、まさに大内家という「沈みゆく船」の上で始まったのである。

第二章:毛利家臣としての前半生

父を失い、主家も滅亡の淵にあった杉重良であったが、その運命は敵将であった毛利元就によって拾われる。本章では、孤児となった重良が毛利氏の庇護下で成長し、毛利・大友という二大勢力が激突する最前線で武将として活動していく過程を追う。そこには、毛利氏への忠誠を尽くす一方で、次第に募らせていく不満という、彼の複雑な内面が映し出されている。

第一節:毛利元就による庇護と家督相続

大内家を内側から崩壊させた杉・内藤の内紛を好機と見た毛利元就は、防長経略を一気に推し進め、杉重輔を討った内藤隆世をも滅ぼし、周防・長門両国を完全に手中に収めた 19 。その元就は、敵方であった杉氏の遺児、当時わずか4歳の松千代丸(重良)を保護し、杉家の家督相続を公式に認めるという意外な措置を取った 29 。弘治3年(1557年)8月28日付の知行注文では、元就の子・毛利隆元が重良の所領の一部(都濃郡内の鷲頭・河内両所10石)を安堵したことが記録されている 29 。

この元就の措置は、単なる温情から出たものではない。むしろ、旧大内領、とりわけ豊前国の国人衆を懐柔し、自らの支配体制を円滑に浸透させるための、高度な政治戦略であったと分析できる。豊前守護代として長年君臨した名門・杉氏の権威は、大内氏滅亡後もなお、現地の国人層に対して大きな影響力を持っていた。その幼い当主を庇護下に置き、家名を存続させることで、杉氏の旧家臣や豊前の国人衆を毛利方に取り込む狙いがあったのである 2 。これは、敵対勢力の遺児や旧臣を巧みに利用して自らの勢力基盤を固めるという、元就の卓越した謀略の一環であった。この時点から、杉重良は毛利氏の九州戦略における重要な「駒」として、その運命を定められていたと言えよう。

第二節:豊前松山城主 ― 二大勢力の最前線

毛利氏の庇護下で成長した重良は、やがて毛利氏の九州進出に伴い、歴史の最前線へと送り込まれる。永禄4年(1561年)、元就は九州への橋頭堡を築くと、重良をかつて杉氏が拠点としていた豊前松山城(現在の福岡県京都郡苅田町)の城主に起用した 26 。

松山城は、豊前国における毛利氏と、九州の雄・大友氏の勢力が直接衝突する、文字通りの最前線であった。幼年であった重良を補佐するため、毛利氏の重臣である天野隆重らが城に配され、重良は彼らと共に大友軍の猛攻に耐えるなど、毛利方の一員として奮戦した 8 。また、元亀元年(1570年)頃には、信田ノ丸城(しだのまるじょう、現在の福岡県築上郡築上町)を居城としていたという記録も残っている 34 。

祖先の居城であった松山城の城主となることは、没落した杉家の名誉を回復する象徴的な出来事であり、重良にとって大きな喜びであったと推察される。しかし、その実態は名誉とは裏腹のものであった。城には天野隆重をはじめとする毛利氏譜代の家臣が目付役として配置されており、重良の行動は実質的に毛利本家の監視下に置かれていた 26 。彼はあくまで旧大内家臣という「外様」であり、毛利家中で譜代家臣と同等の信頼を得ていたわけではなかった。この与えられた「名誉」と、伴わない「実権」との乖離は、彼の心に徐々に不満の種を蒔いていったと考えられる。

第三節:大内輝弘の乱と恩賞問題という亀裂

重良と毛利氏との間に決定的な亀裂を生じさせたのが、永禄12年(1569年)に勃発した「大内輝弘の乱」であった。大内氏の残党である大内輝弘が、宿敵・大友宗麟の支援を受けて周防に侵攻するという、毛利氏の支配を根底から揺るがしかねない大事件である 35 。

旧主・大内氏の縁者からの蜂起という事態に、重良は毛利氏につくべきか、大友・大内方につくべきか、深刻な葛藤に苛まれたと記録されている 26 。これは、彼のアイデンティティが未だ旧大内家臣としての意識と、新たな主君である毛利氏への忠誠との間で揺れ動いていたことを示している。苦悩の末、重良は毛利方として戦うことを決断し、輝弘軍の鎮圧に貢献した 26 。

この戦功に対し、毛利家の若き当主・毛利輝元は、当初、周防国徳地の地2000貫という破格の恩賞を与えることを約束した。しかし、この約束は毛利家の重臣たちから「徳地は公領であり、私的に与えるべきではない」という強い反対に遭い、突如として撤回されてしまう 26 。輝元は代わりに300貫の代替地を与えることを約束したが、翌年になってもその約束は実行されず、事実上反故にされたのであった 26 。

この一連の恩賞問題は、重良の後の離反を決定づけた最大の要因と言える。この一件は、いくつかの深刻な問題を露呈した。第一に、若き当主輝元が一度下した決定を、重臣たちの反対によって覆さざるを得なかったという、彼の権力基盤の脆弱さである。第二に、旧大内家臣という外様である重良への破格の恩賞に対し、毛利譜代の家臣たちが強い反発を示した可能性であり、これは毛利家臣団内部に根強く存在したであろう譜代と外様の確執を浮き彫りにしている 39 。

重良の立場からすれば、旧主の縁者を討つという精神的な苦痛を乗り越えて示した命がけの忠誠が、反故という形で無残に踏みにじられたに等しい。これは単なる知行地の問題以上に、彼の武士としての名誉と、毛利氏への信頼を根底から覆す、極めて深刻な事件であった。この時、彼の心に生まれた深い失望と疎外感が、後の離反への道を拓くことになったのである。

第三章:離反への道程

恩賞問題によって生じた毛利氏への不信感は、新たな所領問題をきっかけとして、ついに決壊する。本章では、重良が毛利氏を見限り、宿敵であった大友氏と手を結ぶに至るまでの過程を、当時の北九州の勢力図と絡めながら詳細に分析する。

第一節:秋月種実との所領問題 ― 最後の藁

天正6年(1578年)、大友宗麟が日向国耳川の戦いで島津氏に大敗すると、九州の勢力バランスは大きく変動する。この機に乗じて、毛利氏は大友氏への攻勢を強めるため、筑前国の有力国人・秋月種実(あきづき たねざね)との連携を強化した 42 。その一環として、毛利輝元は種実に対し、豊前国において「切り取り次第」、すなわち自力で占領した土地の領有を認めるという、極めて優遇された権限を与えたのである 26 。

この承認を得た秋月種実は、早速豊前の田川郡や京都郡へ侵攻を開始した。しかし、この侵攻地には、重良がかつて松山城主時代に毛利氏から与えられたと認識していた所領(京都郡・仲津郡)が含まれていた 26 。自らの知行地が、同じ毛利方の武将によって侵犯されたのである。重良は直ちに毛利氏に抗議したが、その訴えが聞き入れられることはなかった 26 。

この一件は、戦国大名による国人領主支配の非情な現実を浮き彫りにしている。毛利氏にとって、大友氏という強大な敵と対峙する上で、秋月種実という有力国人の協力は不可欠であった。その戦略的判断の前では、一人の外様家臣である重良の権益は、容易に犠牲にされたのである 44 。重良にとって、これは恩賞問題に続く二度目の裏切りであり、自らが毛利家臣団の中で完全に軽んじられているという事実を突きつけられるものであった。彼の武士としてのプライドと、家を維持するための実利の両方が侵害されたこの時、もはや毛利氏の下で自家の安泰と発展は望めないという結論に至ったとしても不思議ではない。離反以外の選択肢は、もはや彼には残されていなかった。

第二節:大友氏による調略と決断

重良が抱える毛利氏への根深い不満を、敵対する大友方が見逃すはずはなかった。大友氏の重臣であり、豊前方面の軍事を担っていた田原親宏(たわら ちかひろ、後の田原紹忍)が、重良に接近し、調略を仕掛けたのである 25 。失われた所領の回復など、重良にとって魅力的な条件が提示されたことは想像に難くない。

恩賞問題と所領問題によって毛利氏への忠誠心を完全に失っていた重良は、この調略に応じる。天正7年(1579年)1月18日、重良はついに毛利氏に対して反旗を翻すことを決断した。彼は居城の豊前松山城を退去すると、手勢を率いて仲津郡の蓑島(みのしま、現在の福岡県行橋市)へと渡海し、ここに籠城して大友方につくことを天下に示したのである 26 。

重良のこの離反は、単なる怒りに任せた衝動的な行動ではない。それは、大友氏から具体的な支援の約束を取り付けた上で、蓑島という四方を海に囲まれた地の利を計算に入れた、熟慮の末の戦略的決断であった。彼は、毛利氏の都合で翻弄される「駒」であり続けることを拒否し、敵対勢力である大友氏と結ぶことで、自らの市場価値を高め、失われた権益と名誉を自らの力で回復しようと試みたのである。これは、戦国という時代において、国人領主たちが生き残りをかけて繰り広げた、危険極まりないパワーゲームの一環であった。

第四章:最後の戦いと一族の行方

毛利氏への離反という重大な決断を下した杉重良。彼の選んだ道は、壮絶な最後の戦いへと繋がっていく。本章では、重良の運命を決した「蓑島の戦い」の経過と、彼の死を巡る異説、そして謀反人でありながらも存続を許された杉家の数奇な運命を、史料の比較検討を交えながら明らかにする。

第一節:蓑島の戦い

天正7年(1579年)1月、蓑島に籠城した重良に対し、毛利方は直ちに討伐軍を派遣した。その主力となったのは、高橋鑑種(たかはし あきたね)と長野助守(ながの すけもり)の連合軍であった 25 。高橋鑑種は、かつて大友氏の重臣であったが毛利方に寝返った有力国人であり、重良の離反は毛利方にとって看過できない事態であった。

重良は兵力では劣勢であったが、地の利を活かして奮戦する。同年2月28日には、仲津郡大橋(現在の行橋市大橋)付近で行われた合戦で、一度は毛利方の軍勢を打ち破るという勝利を収めた 25 。しかし、兵力で圧倒的に勝る毛利方の連日の猛攻を受け、重良の軍は次第に消耗し、追い詰められていった 25 。

この戦いの様相は、毛利方の史料である『萩藩閥閲録』所収の文書と、軍記物語である『大友興廃記』とで、微妙に異なる視点から描かれている。『萩藩閥閲録』に収められた毛利輝元の書状では、重良の行動を「敵心し候」と明確な謀反として断じつつも、その後の息子・元良の家督相続を許可した経緯が記されている 27 。一方、『大友興廃記』では、重良(作中では重吉)が田原紹忍を頼って豊後に亡命しようとしたところを、大友氏と対立していた高橋鑑種が「豊後に入れさせまいと」攻撃した、という複雑な構図を描いている 27 。

これらの記述から、この戦いが単純な「毛利方 vs 大友方に寝返った重良」という二元論的な構図ではなかったことがうかがえる。『大友興廃記』の記述が示唆するように、毛利方についた高橋鑑種には、重良が大友宗麟の本隊と合流し、豊前における大友方の戦力が強化されることを阻止する、という独自の戦略的意図があった可能性がある 27 。鑑種自身も元は大友家臣であり、大友家内部の複雑な人間関係や、豊前を舞台とした国人領主同士の利害対立が複雑に絡み合った、多層的な戦いであったと推察される。

第二節:非業の最期と異説

激しい攻防の末、天正7年(1579年)3月4日、杉重良は高橋鑑種によって討ち取られた。享年26という若さであった 26 。なお、『筑紫軍記』には、3月3日に築城郡椎田(しいだ)で討ち取られたとの記述も見られる 31 。

しかし、重良の最期については、全く異なる説も存在する。それは、彼が蓑島で死んだというのは後世の創作であり、実際には生き延びて朝鮮出兵にも従軍し、最後は肥前の鍋島氏の客分となって生涯を終えた、という驚くべき生存説である 26 。

この生存説の真偽を確かめることは困難であるが、なぜこのような説が生まれたのかを考察することは、歴史を理解する上で非常に示唆に富む。一つの可能性として、江戸時代に長州藩士として存続した杉家が、藩の公式史書である『萩藩閥閲録』などが編纂される過程で、先祖の「主家への謀反」という不名誉な事実を、「戦いの中で壮絶な最期を遂げた」という武士らしい物語に書き換えることで、家の汚名を雪ごうとしたという背景が考えられる 26 。これは、武士の家門と名誉がいかに重要視されていたかを示すと同時に、歴史記録そのものが、後世の価値観や家の都合によって「編集」されうるという、歴史学の根幹に関わる問題を提示している。

第三節:杉家の存続と福原氏の役割

主君への謀反は、通常であれば一族郎党ことごとく処罰され、家名断絶となるのが戦国の常識であった。毛利輝元も当初は、重良の謀反を受けて杉家の断絶を命じている 26 。しかし、杉家の血筋は、ここで絶えることはなかった。

その背景には、重良が結んだ一つの婚姻関係があった。重良の正室は、毛利家の重臣・福原広俊の娘であった 26 。彼女は、夫の謀反に際して、息子の松千代丸(後の杉元良)は父の計画に全く同心していなかったと輝元に必死に嘆願した。さらに、彼女の兄であり、毛利家中の宿老であった福原貞俊(ふくばら さだとし)が、輝元に対して重ねて謝罪し、甥にあたる松千代丸の助命と杉家の存続を懇願したのである 26 。

この福原貞俊は、若き当主・輝元を補佐するために設けられた、吉川元春・小早川隆景・口羽通良と共に「御四人(ごよにん)」と称された宿老の一人であり、毛利家中におけるその影響力は絶大なものがあった 41 。彼の懸命な働きかけの結果、輝元はついに杉家の断絶という当初の命令を撤回。幼い元良の家督相続を認め、所領を安堵した。これにより、杉家は長州藩士として家名を保ち、幕末まで存続することになるのである 29 。

ここには、歴史の皮肉とも言うべき逆説的な結末が見られる。元来、旧大内家臣である杉氏を毛利家中に深く取り込むための政略結婚であったはずの福原氏との姻戚関係が、結果的に、杉重良が毛利氏に反逆したにもかかわらず、その血筋を救う最大の要因となったのである。これは、戦国から近世移行期の大名家において、家臣団統制が単なる主君の命令一下で行われるのではなく、一門や重臣層の複雑な人間関係、特に姻戚関係という「情」や「面子」に大きく左右される力学が存在したことを明確に示している。福原貞俊の行動は、毛利家中の安定という大局的な政治判断と、妹とその子を救いたいという個人的な情理が結実したものと言えるだろう。

杉重良の反乱と杉家存続に関わる主要人物

|

人物名 |

所属・立場 |

杉重良との関係 |

出来事における役割 |

|

杉 重良 |

毛利家臣→大友方 |

本人 |

恩賞・所領問題から毛利氏に離反。蓑島で籠城戦の末、討死。 |

|

毛利 輝元 |

毛利家当主 |

主君 |

重良の離反を受け、当初は杉家断絶を指示するも、重臣の嘆願で撤回。 |

|

福原 貞俊 |

毛利家筆頭家老(御四人) |

義兄(妻の兄) |

甥である杉元良の助命と家督相続のため輝元に働きかけ、杉家を存続させる。 |

|

杉 元良 |

杉重良の嫡男 |

息子 |

父の謀反に同心せず、母と伯父・福原貞俊の尽力により家督を継承。 |

|

高橋 鑑種 |

大友家臣→毛利方国人 |

敵対者 |

毛利方として、蓑島に籠る重良を攻撃し、討ち取る。 |

|

田原 親宏 |

大友家臣 |

調略者 |

重良の毛利氏への不満を利用し、大友方へ寝返らせる調略を実行。 |

結論:戦国国人領主の生き残りと悲哀

杉重良の26年という短い生涯は、豊前守護代という名門の矜持と、大内・毛利・大友という巨大勢力の狭間で翻弄される国人領主の厳しい現実との、絶え間ない相克であった。

彼の人生は、祖父・重矩が主君を裏切り、その味方に裏切られて死んだ時から、既に悲劇の宿命を背負っていた。父・重輔は父の仇を討つも、それが新たな私闘を呼び、自らも命を落とすという自滅的な結末を迎えた。この三代にわたる悲劇の連鎖は、重良個人の資質の問題というよりも、主家の権威が失墜し、家臣団の秩序が崩壊した大内家末期の構造的な問題が生み出したものであった。

毛利氏に庇護され、一時は旧領回復の夢を見たものの、彼が直面したのは、外様家臣としての冷徹な扱いであった。命がけの忠誠が恩賞の反故という形で裏切られ、先祖伝来の所領がより有力な同盟者のために犠牲にされるという現実は、彼に毛利氏の下での未来はないことを悟らせた。彼の離反は、追い詰められた国人領主が、自らの存在価値を賭けて打った最後の大きな賭けであった。

その結末は非業の死であったが、皮肉にも彼が毛利氏と結んだ姻戚関係が、その血筋を救った。この事実は、戦国時代の武家社会が、冷徹な実利計算だけで動いていたのではなく、血縁や家格といった複雑な人間関係の力学に大きく左右されていたことを物語っている。

杉重良の生涯は、華々しい成功譚ではない。しかし、彼の選択と結末は、大名の都合によって運命を左右され、忠誠と反逆の狭間で必死に生き残りを模索せざるを得なかった、歴史の陰に埋もれた数多の戦国国人領主たちが抱えた共通の悲哀を、凝縮して我々に伝えている。彼の物語は、戦国という時代の過酷さと、その中で必死に家の名誉と存続を願った人々の、生々しい人間ドラマなのである。

引用文献

- 【新興領主の地域支配】 - ADEAC https://adeac.jp/takanezawa-lib/text-list/d100010/ht002880

- お墓から見たニッポン 8-1【なぜ天涯孤独から戦国大名に?】 毛利元就の墓の謎 - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=Mp7egl5OSXc

- 佐々木常夫 オフィシャルWEBサイト 07. 毛利元就 戦略とは「戦いを略す」こと https://sasakitsuneo.jp/leader/07.html

- 毛利元就 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AF%9B%E5%88%A9%E5%85%83%E5%B0%B1

- 杉氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%89%E6%B0%8F

- About: 杉氏 - DBpedia Japanese https://ja.dbpedia.org/page/%E6%9D%89%E6%B0%8F

- 【陶・内藤・杉氏の反逆】 - ADEAC https://adeac.jp/miyako-hf-mus/text-list/d200040/ht041040

- 黒田官兵衛ゆかりの豊前松山城物語 - 苅田町(生涯学習課) https://www.town.kanda.lg.jp/page/1884.html

- 【八本杉といわれた杉氏】 - ADEAC https://adeac.jp/kudamatsu-city/text-list/d100010/ht020230

- 大内氏の家臣であった杉氏(杉八家、八本杉などと呼ばれていたそう)について系譜を調べている | レファレンス協同データベース https://crd.ndl.go.jp/reference/entry/index.php?page=ref_view&id=1000286243

- 大寧寺の変 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E5%AF%A7%E5%AF%BA%E3%81%AE%E5%A4%89

- 陶晴賢は何をした人?「謀反を起こして大内家を乗っ取るも疑心暗鬼で自滅した」ハナシ|どんな人?性格がわかるエピソードや逸話・詳しい年表 https://busho.fun/person/harukata-sue

- 「大内氏一族の群像」大寧寺の変。 川村一彦 - 楽天ブログ https://plaza.rakuten.co.jp/rekisinokkaisou/diary/202408290024/

- 杉重矩 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%89%E9%87%8D%E7%9F%A9

- 晴英の同意を取り付け、杉重矩・内藤興盛・毛利元就の支持を得て、 義隆義尊父子を滅ぼした。 http://miyako-museum.jp/digest/pdf/toyotsu/4-4-1-1.pdf

- 陶晴賢(陶隆房) - 周防山口館 https://suoyamaguchi-palace.com/sue-harukata/

- 【陶晴賢の滅亡】 - ADEAC https://adeac.jp/miyako-hf-mus/text-list/d200040/ht041070

- 大内家臣:杉氏 | 周防山口館 https://suoyamaguchi-palace.com/sugi-family/

- 内藤隆世 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%86%85%E8%97%A4%E9%9A%86%E4%B8%96

- 大内氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E5%86%85%E6%B0%8F

- 今八幡宮(山口市上宇野令) - 周防山口館 https://suoyamaguchi-palace.com/imahachiman-shrine/

- 大内義長 大友家の人・子孫は東広島で名家に - 周防山口館 https://suoyamaguchi-palace.com/otomo-harufusa/

- 大内氏の滅亡後 https://ouchi-culture.com/discover/discover-245/

- https.suoyamaguchi-palace.com/imahachiman-shrine/

- 【蓑島合戦】 - ADEAC https://adeac.jp/yukuhashi-city/text-list/d100010/ht2031605080

- 杉重良 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%89%E9%87%8D%E8%89%AF

- 【蓑島の戦い】 - ADEAC https://adeac.jp/miyako-hf-mus/text-list/d200040/ht041260

- 防長経略 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%98%B2%E9%95%B7%E7%B5%8C%E7%95%A5

- 【新たな給領主たち】 - ADEAC https://adeac.jp/kudamatsu-city/text-list/d100010/ht020500

- OU04 杉 貞弘 - 系図 https://www.his-trip.info/keizu/OU04.html

- 杉重良とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E6%9D%89%E9%87%8D%E8%89%AF

- 興隆寺の二月会大頭役を城井氏や山田氏がくじ引きによって勤め、仲津郡や築城郡などが脇頭役を命ぜられ http://miyako-museum.jp/digest/pdf/toyotsu/4-1-3.pdf

- 『豊前国苅田歴史物語』小野剛史著 - 福岡 図書出版 花乱社~新刊紹介について~ http://karansha.com/kandarekisimonogatari.html

- 信田ノ丸城 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BF%A1%E7%94%B0%E3%83%8E%E4%B8%B8%E5%9F%8E

- 「山中鹿之助の群像」大内輝弘の乱。 川村一彦 - 楽天ブログ https://plaza.rakuten.co.jp/rekisinokkaisou/diary/202412030016/

- 【安芸毛利家】毛利元就と家族・家臣一覧 - 武将どっとじぇいぴー https://busho.jp/sengoku-busho-list/mori/

- 大内輝弘の乱 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E5%86%85%E8%BC%9D%E5%BC%98%E3%81%AE%E4%B9%B1

- 旧大内家の動向とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E6%97%A7%E5%A4%A7%E5%86%85%E5%AE%B6%E3%81%AE%E5%8B%95%E5%90%91

- 【家臣団の整備】 - ADEAC https://adeac.jp/kudamatsu-city/text-list/d100010/ht030040

- 天正末期毛利氏の領国支配の進展と家臣団の構成 https://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/dspace/bitstream/2433/249904/1/shirin_049_6_902.pdf

- 毛利氏とその家中 https://lab.kuas.ac.jp/~jinbungakkai/pdf/2021/h2021_08.pdf

- 【秋月種実の台頭】 - ADEAC https://adeac.jp/yukuhashi-city/text-list/d100010/ht2031605040

- 第2編 歴 - なく老死すると、大友家の老忠臣戸次鑑連が立花城督を命ぜられ http://miyako-museum.jp/digest/pdf/saigawa/2-3-3-7.pdf

- 秋月種実 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A7%8B%E6%9C%88%E7%A8%AE%E5%AE%9F

- 秋月種実(あきづきたねざね)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E7%A7%8B%E6%9C%88%E7%A8%AE%E5%AE%9F-24576

- 秋月種実(あきづき たねざね) 拙者の履歴書 Vol.128~乱世を生き抜いた筑前の獅子 - note https://note.com/digitaljokers/n/nd2ed7bea754e

- 海岸堡 - cata log.lib.ky https://catalog.lib.kyushu-u.ac.jp/opac_download_md/1932060/%E7%A6%8F%E5%B2%A1%E7%9C%8C%E4%B8%AD%E4%B8%96%E5%9F%8E%E9%A4%A8%E8%AA%BF%E6%9F%BB.pdf

- 大友方の旧知の人の斡旋によって和睦し、高橋鑑種は豊前小倉 http://miyako-museum.jp/digest/pdf/toyotsu/4-4-1-3.pdf

- 高橋鑑種 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%AB%98%E6%A9%8B%E9%91%91%E7%A8%AE

- 行橋市デジタルアーカイブ - ADEAC https://adeac.jp/yukuhashi-city/texthtml/d100010/mp000000-000010/ht2031605090

- 杉元良 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%89%E5%85%83%E8%89%AF

- 福原広俊とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E7%A6%8F%E5%8E%9F%E5%BA%83%E4%BF%8A

- 【福原貞俊の取り成し】 - ADEAC https://adeac.jp/yukuhashi-city/text-list/d100010/ht2031605090

- 福原貞俊 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A6%8F%E5%8E%9F%E8%B2%9E%E4%BF%8A

- 毛利輝元は何をした人?「存在感がなかったけど関ヶ原でじつは西軍総大将だった」ハナシ|どんな人?性格がわかるエピソードや逸話・詳しい年表 https://busho.fun/person/terumoto-mouri

- 毛利輝元 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AF%9B%E5%88%A9%E8%BC%9D%E5%85%83