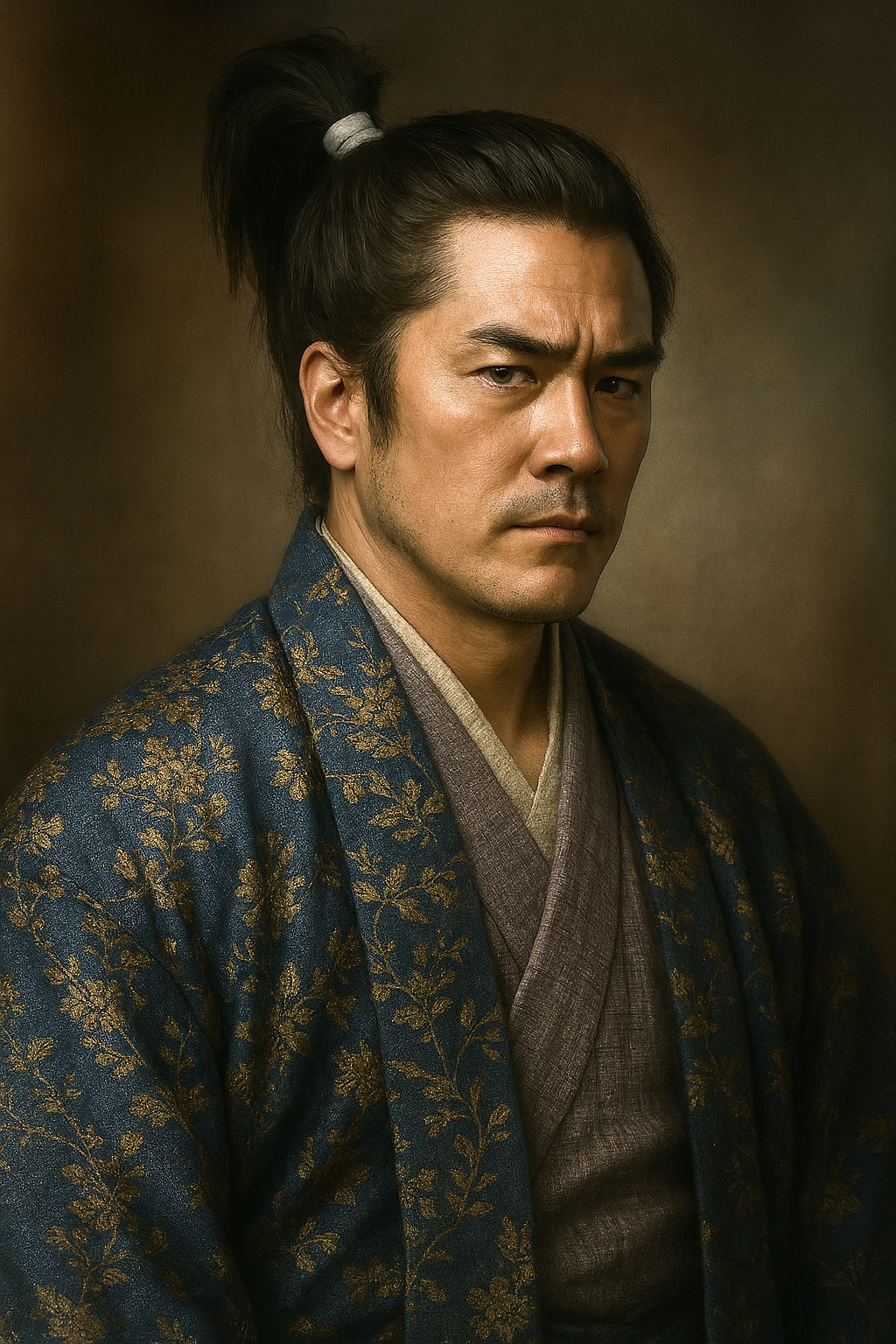

松井康之

松井康之は細川家重臣。永禄の変で主君を失うも細川藤孝に仕え、武功を重ねる。秀次事件で家康と連携し細川家を救い、関ヶ原でも活躍。忠義と才覚で松井家の繁栄を築いた。

細川家「守護者」の生涯 ― 松井康之の実像

序章:稀代の家老、松井康之

日本の戦国時代は、数多の武将がその名を歴史に刻んだ時代です。しかし、その華々しい大名の影には、主家の運命を一身に背負い、その存続と繁栄に生涯を捧げた、傑出した家臣たちの存在がありました。本報告書が光を当てる松井康之(まつい やすゆき)は、まさにそのような人物の筆頭に挙げられるべき稀代の家老です。

一般的に、松井康之は「細川藤孝(幽斎)・忠興に仕えた忠臣」「関ヶ原の戦いで功を挙げた武将」「茶人」として知られています 1 。しかし、その実像は、単なる有能な家臣という言葉では到底捉えきれません。彼は、主家の存亡に関わる幾多の危機において、その卓越した武勇、知略、そして政治的手腕をもって主君を救い、近世大名としての細川家の礎を盤石なものとした「守護者」でした。その働きは、織田信長、豊臣秀吉、徳川家康という三人の天下人からも高く評価され、一介の陪臣でありながら、歴史の枢要な局面で重要な役割を果たしました 2 。

本報告書は、松井康之の生涯を、その出自から晩年に至るまで詳細に追跡し、彼が「最強の家老」と評されるに至った背景と、その多面的な人物像を徹底的に解明することを目的とします。彼の生涯を通じて、戦国乱世における主従関係のあり方、個人の才覚が組織に与える影響、そして「忠義」という概念の深奥に迫ります。

第一章:出自と激動の時代の幕開け ― 永禄の変

1-1. 松井家の淵源と康之の誕生

松井康之の人生を理解する上で、まず彼が生まれた松井家の背景を知ることは不可欠です。松井氏は、清和源氏満政流を祖に持つとされ、室町時代を通じて代々幕府に仕える幕臣の家柄でした 5 。康之の父は松井山城守正之(まつい やましろのかみ まさゆき)、母は荒川治部大輔澄宣(あらかわ じぶのたいふ すみのぶ)の娘と記録されています 1 。

康之は、天文19年(1550年)11月1日、室町幕府のお膝元である京都郊外の松井城にて、正之の次男として生を受けました 1 。幼名は新助、あるいは胃助(いすけ)などと伝えられています 1 。彼には兄・勝之(かつゆき、通称は新次郎または新三郎)、二人の姉、そして一人の妹がいました 6 。幕府の中枢に連なる武家の次男として、彼の将来は、兄と共に将軍を支え、幕臣として安定した道を歩むことが期待されていたはずです。

1-2. 将軍義輝への出仕と「永禄の変」

康之は、兄・勝之と共に、幼い頃から第13代将軍・足利義輝(あしかが よしてる)の傍に仕えていました 6 。しかし、彼が15歳となった永禄8年(1565年)5月19日、その運命を根底から覆す大事件が起こります。三好三人衆(三好長逸、三好政康、岩成友通)と松永久秀らが、将軍御所を襲撃した「永禄の変」です。

この政変において、主君・足利義輝は自ら太刀を振るって奮戦したものの、衆寡敵せず討死。そして、康之の兄・勝之もまた、主君の傍らで忠義を尽くし、その命を落としました 1 。この時、康之自身は伊勢神宮に参宮中であったため、奇跡的にもこの惨劇から逃れることができました 2 。

この永禄の変は、若き康之にとって計り知れない衝撃を与えた出来事でした。彼は、仕えるべき主君、家督を継ぐはずだった兄、そして幕臣としての松井家が拠って立つべき権威そのものを、一夜にして失ったのです。この強烈な喪失感と、自らが「生かされた」という偶然の事実は、彼のその後の人生観に決定的な影響を与えたと考えられます。主家への揺るぎない忠誠心と、家を再興し、何としても守り抜くという強靭な意志は、この時の個人的な悲劇と絶望の中から生まれたものと推察されます。彼の生涯を貫く行動原理である「忠義」と「家門の維持」は、この時点での絶望と、偶然の生還から発していると言っても過言ではないでしょう。

第二章:細川藤孝との邂逅と主従関係の確立

2-1. 新たな主君を求めて

永禄の変によって全てを失った康之は、新たな道を模索する必要に迫られました。彼が次なる活路を見出したのは、同じく室町幕府の幕臣であり、義輝の死後、その弟・覚慶(後の足利義昭)を擁立して将軍家の再興に奔走していた細川藤孝(ほそかわ ふじたか、後の幽斎)のもとでした 1 。

永禄11年(1568年)、越前の朝倉義景のもとを離れた足利義昭が、織田信長を頼って美濃の立政寺に滞在していた際、康之は義昭を訪ねます。この時、義昭は康之が細川藤孝と縁故のある者であることから、藤孝のもとで働くよう命じたとされています 6 。こうして康之は、当初は義昭を主君と仰ぎ、藤孝が率いる幕府軍の一員として再出発を切ることになりました 1 。この時、康之は19歳。彼の初陣は、信長の上洛戦における近江・箕作城攻めであったと記録されています 6 。

2-2. 「客分」から「腹心」へ ― 婚姻による結束

細川藤孝は、早くから若き康之の非凡な才覚を見抜いていました 10 。康之は当初、正式な家臣というよりも、ある程度の独立性を保った「客分」という立場で藤孝に協力していたようです 2 。藤孝は、この得難い逸材を自身の陣営に完全に引き入れるため、極めて巧みな一手を打ちます。

永禄12年(1569年)頃、藤孝は康之に自身の養女を娶わせることを提案します 2 。この女性は、藤孝の正室である沼田麝香(ぬまた じゃこう)の姪にあたり、若狭熊川城主・沼田光長の娘でした 10 。藤孝は、この縁組によって康之を単なる部下ではなく、義理の息子(婿)として一門に迎え入れたのです。この時、康之は20歳、妻は10歳であったと伝えられています 10 。『松井家先祖由来附』によれば、藤孝がこの縁組を整えたのは、康之を手元に留め置くためであったと明記されており、その戦略的な意図が窺えます 10 。

この婚姻は、戦国時代における主従関係を血縁に近い擬制的な家族関係へと昇華させる、高度な人事戦略でした。単に俸禄で雇うだけでは、より良い条件を提示する他家へ移籍する可能性があります。しかし、「主君の婿」という立場は、裏切りが極めて困難な、精神的にも社会的に強い拘束力を持ちます。この縁組により、康之は細川家という新たな「家」を得て、その安泰と繁栄を自らの責務と見なすようになったのです。

2-3. 揺るぎなき主従の誓い

この婚姻関係の成立は、康之の生涯にわたる並外れた忠誠心の源泉となりました。彼が正式に細川家の家臣となったのは、後に藤孝が織田信長の家臣として生きることを決意し、将軍・足利義昭と袂を分かった時でした 10 。康之は、もはや権威を失った旧主・義昭ではなく、自らを一門として受け入れ、その才を高く評価してくれた義父・藤孝に生涯を捧げることを選択したのです。

この決断により、康之は細川家において「一門格」という特別な地位を与えられました 2 。藤孝の嫡男である細川忠興から見れば、康之は義理の兄(姉婿)にあたる存在となり、後の円滑な権力移譲と、二代にわたる強固な協力関係の土台がこの時点で築かれたのでした。康之の細川家への帰属は、単なる再仕官ではなく、運命共同体への参加を意味する、人生の大きな転換点だったのです。

第三章:織田・豊臣政権下での武功と台頭

3-1. 丹後平定戦と「松井水軍」の誕生

細川藤孝の腹心となった康之の武名は、織田信長の天下統一事業の中で、一躍全国に轟くことになります。その転機となったのが、天正9年(1581年)、羽柴秀吉が指揮した因幡鳥取城攻め、いわゆる「渇え殺し」でした 1 。

この戦役において、康之は丹後の水軍衆を率いて参戦します。彼の任務は、秀吉方が築いた包囲網の付城(つけじろ)への兵糧補給路を確保し、同時に、鳥取城へ海路からの補給を試みる毛利方の水軍を阻止することでした。康之はこの困難な任務を見事に遂行します。毛利水軍を撃退し、敵将・鹿足元忠(かなたり もとただ)を討ち取るという大功を挙げ、さらにその勢いを駆って伯耆国・泊城を攻略するなどの目覚ましい活躍を見せました 1 。

この時の戦いぶりには、康之の合理的な戦術眼が光ります。『松井家譜』などの記録によれば、彼は船上での戦いにおいて、重い甲冑は不便であるとして、鎧兜を脱ぎ捨てて身軽な出で立ちで指揮を執ったとされています 6 。また、家臣の村尾四方助は水練の達人であり、水中に逃げ込んだ鹿足元忠を追って川に飛び込み、水中で討ち取ったと伝えられています 6 。

この一連の功績に対し、織田信長は主君・藤孝に宛てた黒印状の中で、康之の働きを「比類なき働き」と最大級の言葉で賞賛しました 3 。主君の主君である天下人から名指しで褒賞されることは、一介の家臣にとっては破格の栄誉であり、松井康之の名は、織田政権の中枢にまで知れ渡ることになったのです。この成功は、山城国出身の彼が、未知の領域であったはずの水軍指揮官としても卓越した能力を発揮できる、柔軟で知的な武将であることを証明するものでした。

3-2. 丹後久美浜城主として

丹後国が平定されると、藤孝は康之の功に報いるため、丹後松倉城(久美浜城)と、それに付随する知行一万三千石を与えました 1 。これにより康之は、一国一城の主となります。彼の名声と人望を慕い、そのもとには諸国から多くの浪人たちが集まり、強力な松井家臣団が形成されていきました 6 。

城主となった康之は、この地で父・正之と母・法壽の菩提を弔うため、荒廃していた宗雲寺(そううんじ)を再興しています 12 。彼は山城国にあった両親の墓をこの寺に移し、菩提寺と定めました 15 。現在も京丹後市久美浜町にある宗雲寺には、松井家の家紋と共に細川家の家紋が掲げられており、両家の深い関係を今に伝えています 13 。

3-3. 天下人の下での転戦

天正10年(1582年)の本能寺の変後、細川家は羽柴秀吉に従う道を選びます。藤孝が隠居して幽斎と号し、家督を忠興に譲ると、康之は忠興の筆頭家老として、新たな主君を支えることになりました 1 。

康之は、豊臣政権の主要な戦役のほとんどに、細川軍の中核として参戦しています。天正12年(1584年)の小牧・長久手の戦い 2 、天正13年(1585年)の富山の役(佐々成政征伐)では再び水軍を率いて活躍 1 、九州平定、小田原征伐 1 、そして文禄・慶長の役(朝鮮出兵) 1 と、各地を転戦し、武功を重ね続けました。

その活躍は秀吉からも高く評価され、秀吉自らが主君・忠興に対し、「松井に加増してやれ」と命じたという逸話も残っています 4 。さらに特筆すべきは、小牧・長久手の戦いで敵対した徳川家康も、康之の巧みな用兵に深く感銘を受け、和睦後にわざわざ彼を呼び寄せ、実際の戦闘について詳しく語らせた、と伝えられていることです 4 。敵味方の双方の総大将から認められたという事実は、康之の武将としての能力が、客観的に見ても突出していたことを証明しています。この時に築かれた家康との個人的な関係が、後に細川家の危機を救う重要な布石となるのです。

第四章:細川家の「守護者」としての才覚

松井康之の真価は、戦場での武勇だけに留まりません。彼の役割は、豊臣政権が安定期から末期の混乱期へと移行する中で、主家の危機を未然に防ぎ、あるいは収拾する政治家・外交官へと進化していきます。特に、短気で激しい気性で知られた主君・細川忠興にとって、冷静沈着で、かつ外部の最有力者と個人的なパイプを持つ康之の存在は、まさに不可欠な「安全装置」でした。

4-1. 豊臣秀次事件における危機管理能力

文禄4年(1595年)、関白・豊臣秀次が秀吉から謀反の嫌疑をかけられ、高野山で切腹させられるという大事件(豊臣秀次事件)が起こりました。この事件では、秀次に関係した多くの大名が連座し、家を取り潰されるなど、豊臣政権を震撼させました。

細川忠興もまた、この粛清の嵐に巻き込まれる絶体絶命の危機に瀕します。その理由は二つありました。一つは、忠興の娘・御長(おちょう)が、秀次の筆頭家老であった前野景定に嫁いでいたこと。もう一つは、忠興自身が秀次から多額の借金をしていたことでした 1 。些細な嫌疑でも命取りになりかねない状況下で、この危機を収拾するために奔走したのが康之でした。

康之は、驚くべき迅速さと的確さで対応します。まず、忠興の娘・御長を速やかに離縁させ、前野家との関係を断ち切りました。次に、問題となっていた秀次からの借金については、当時関東の大大名であった徳川家康に事情を説明して資金を借り受け、これを全額返済したのです 1 。この一連の素早い対応により、秀吉の疑念を晴らすことに成功し、細川家は取り潰しの危機を免れました。

この時の康之の働きは、卓越した情報収集能力、迅速な判断力、そして家康という政権のキーマンを動かすだけの交渉力と信頼関係を、彼が有していたことを示しています。忠興はこの功に深く感謝し、自身の別の娘である古保(こほ)を、康之の次男で世子となっていた興長(おきなが)に嫁がせました 1 。これにより、両家の絆はさらに強固なものとなり、康之の細川家における地位は不動のものとなったのです。

4-2. 徳川家康との関係構築と「このしろ寿し」の逸話

康之と家康との良好な関係は、関ヶ原の戦いの直前にも細川家を救います。秀吉の死後、天下の覇権を巡って徳川家康と石田三成の対立が深まる中、忠興は家康から謀反の疑いをかけられるという窮地に陥りました 1 。

この時も、康之がその知恵で事態を打開します。彼は、自身の領地である丹後久美浜の特産品「このしろの麹漬け(このしろ寿し)」を家康に献上させ、巧みに家康の機嫌を取り結び、忠興への疑念を解くことに成功したと伝えられています 1 。この逸話は、一見すると些細な出来事に見えるかもしれません。しかしその本質は、康之が家康の性格や好みを深く理解し、緊張した政治状況を和らげるための効果的な「手土産」を選び出せるほどの、細やかな対人スキルと深い人間関係を築いていたことを示唆しています。この時に家康から送られたとされる礼状が、京丹後市の如意寺に現存するといいます 1 。

4-3. 忠誠の証 ― 石見半国固辞

康之の才能と忠誠心を高く評価していたのは、家康だけではありませんでした。豊臣秀吉もまた、彼の能力を認め、細川家の家臣に留めておくには惜しいと考えました。秀吉は、康之を細川家から独立させ、石見国(現在の島根県西部)の半分を与えることで、自らの直参大名に取り立てようとしました 2 。

これは、一介の陪臣にとっては千載一遇の出世の機会でした。しかし、康之は「自分はあくまで細川家の家臣である」として、この破格の申し出をきっぱりと固辞します 2 。この行動は、彼の忠誠心が私利私欲を超えた本物であることを、天下に示す最大のパフォーマンスとなりました。これにより、康之は主君・忠興から絶対的な信頼を勝ち得ると同時に、主君への忠義を何よりも重んじる家康からも、極めて高い評価を得ることになったのです。細川家にとって、これほど価値のある家臣は他にいなかったでしょう。

第五章:天下分け目の戦いと九州での死闘

5-1. 関ヶ原合戦における細川家の布陣

慶長5年(1600年)、徳川家康と石田三成の対立はついに天下分け目の関ヶ原の戦いへと発展します。この時、細川家は東軍に与しましたが、その戦力は三方面に分散するという極めて困難な状況に置かれていました。

第一に、当主である細川忠興が率いる主力部隊は、家康に従って会津の上杉景勝討伐に向かい、そのまま畿内に引き返して関ヶ原の本戦に参加しました 20 。第二に、忠興の父で隠居の身であった細川幽斎は、本拠地の丹後田辺城(舞鶴城)において、石田三成方の西軍1万5千の大軍に包囲され、わずか500の兵で籠城戦を繰り広げていました(田辺城の戦い) 21 。

そして第三の戦線が、九州にありました。松井康之は、忠興の飛び地領であった豊後国(現在の大分県)杵築城(きつきじょう)の城代として、この地に在ったのです 1 。主君も主力も遠く離れたこの地で、康之は西軍の脅威に単独で立ち向かわなければなりませんでした。

5-2. 豊後杵築城 防衛戦

石田三成の挙兵に呼応し、豊後の旧領主であった大友義統(おおとも よしむね)が、毛利輝元の支援を受けて旧領回復を目指し、豊後国に上陸します。義統のもとには旧臣たちが馳せ参じ、その軍勢は数千に膨れ上がりました。そしてその矛先は、真っ先に細川領の杵築城に向けられたのです 1 。

城代の松井康之と有吉立行(ありよし たつゆき)が守る杵築城の兵力は、わずか数百に過ぎませんでした 23 。康之は籠城に先立ち、近隣の庄屋や有力な農民たちが大友方に味方することを防ぐため、彼らを人質として城内の一角(百姓丸)に収容するという、周到かつ非情な準備を行っていました 23 。

9月9日、大友軍による杵築城への総攻撃が開始されます。城下町は焼かれ、大友軍は城内にまで攻め込み、激しい白兵戦が繰り広げられました 23 。康之は寡兵ながらも巧みな防衛戦術でこれを凌ぎきり、大友軍の猛攻から城を死守することに成功しました 1 。

5-3. 石垣原の戦いへの貢献

康之が杵築城で時間を稼いだことは、九州における東軍の全体戦略において、極めて重要な意味を持ちました。この籠城戦の間、同じく東軍に与した中津城の黒田如水(官兵衛)は、九州各地の西軍勢力を次々と破り、その勢力を急速に拡大していました。

やがて杵築城に黒田家の援軍が到着すると、康之は城を出て黒田軍と合流。慶長5年9月13日、立石(たていし)の石垣原(いしがきばる)において、大友義統の軍勢と決戦に及びます(石垣原の戦い)。この戦いで黒田・細川連合軍は、大友軍の猛将・吉弘統幸(よしひろ むねゆき)らを討ち取り、決定的な勝利を収めました 1 。

康之の杵築城防衛は、単なる局地的な勝利ではありませんでした。もし彼が敗れていれば、大友義統は勢いづき、九州の情勢は西軍優位に傾いていた可能性があります。そうなれば、家康は関ヶ原の主戦場に集中できず、背後を脅かされる危険さえありました。康之は、主君不在の飛び地という最も脆弱な拠点を守り抜くことで、細川家の領地を保全しただけでなく、家康の天下統一事業に九州の安定という形で大きく貢献したのです。この功績が、戦後、細川家が豊前・豊後という広大な領地を得る直接的な根拠の一つとなりました。

第六章:近世大名家臣としての完成 ― 晩年と死

6-1. 戦後の論功行賞と杵築藩の成立

関ヶ原の戦いは東軍の勝利に終わり、徳川家康による新たな治世が始まります。戦功により、細川忠興は丹後12万石から、豊前国中津39万9千石(後に藩庁を小倉に移し小倉藩となる)へと大幅な加増転封を受け、九州の大大名となりました 20 。

忠興は、九州における勝利の立役者である松井康之の功績を高く評価しました。そして、康之に対して豊後国杵築に二万六千石の知行を与えたのです 1 。これは、細川家の家臣としては破格の待遇であり、康之は事実上、大名に準じる家老となりました。彼は杵築城の城代として、現在に繋がる城下町の骨格を形成するなど、領地経営にも手腕を発揮したとされています 26 。

6-2. 小倉藩での日々

その後、康之も藩庁が置かれた小倉へ移り住んだと考えられています。彼の屋敷は、現在の小倉城庭園がある場所に構えられていたとされ、その場所は後に剣豪・宮本武蔵も立ち寄るなど、小倉藩の文化人や武士たちが集うサロンのような役割を果たしていたようです 16 。康之自身も優れた文化人であり、その穏やかな晩年の姿が目に浮かぶようです。

6-3. 最期の時と辞世の句

慶長16年(1611年)、康之は隠居し、家督を次男の興長に譲ります 16 。そして翌年の慶長17年(1612年)1月23日、豊前小倉の地で、63年の波乱に満ちた生涯に幕を下ろしました 1 。

その死に際して、康之は次のような辞世の句を残しています。

やすく行道こそ道よ是やこの これそまことのミちに入けり 1

この句は、彼の人生哲学を凝縮したものと解釈できます。「やすく行く道」とは、決して安楽な道を意味するのではなく、「素直でまっすぐな道」、すなわち主君への忠義と誠実に徹した生き方を指すのでしょう。裏切りや謀略が渦巻く乱世を駆け抜け、主家を守り通した彼が最後にたどり着いたのは、その実直な生き方こそが「まことの道」であったという、静かで確固たる自負でした。また、「やすく」という言葉には、自身の幼名「胃助(いすけ)」や本名「康之(やすゆき)」の「やす」が掛けられており、自らの名が示す通りの道を全うしたという、深い満足感が込められているのかもしれません。

康之の死を、主君・忠興は深く悼みました。忠興は、悲しみにくれる康之の子・興長に対し、「親との別れは、傍で見る者でさえ袖が濡れるほど辛いものだ」という趣旨の追悼の和歌を贈っています 10 。また、松井家の家臣の中には、主君の死を追って殉死する者もいたと伝えられており 10 、彼がいかに家臣たちから深く慕われていたかが窺えます。

第七章:人物像と後世への遺産

7-1. 武人として、そして茶人として

松井康之は、戦場を駆ける一流の武人であったと同時に、深い教養を身につけた文化人でもありました。特に茶の湯への造詣は深く、当代随一の茶人であった千利休の高弟の一人に数えられています 2 。

この文化的な側面は、彼の政治活動においても重要な役割を果たしました。戦国時代において、茶の湯は単なる趣味ではなく、大名間の情報交換や高度な政治交渉が行われる重要な場でした。利休の高弟というステータスは、康之にその最高レベルのコミュニティへのアクセス権を与え、彼の人的ネットワークを豊かにしたのです。

そのことを象徴するのが、利休が豊臣秀吉の命によって自刃するわずか二週間前に、康之に宛てて書いたとされる手紙の存在です 16 。天正19年(1591年)2月14日付のこの書状には、堺へ下るよう命じられた自身を、淀まで見送りに来てくれた細川忠興と古田織部への感謝の念を伝えてほしい、という趣旨が記されています 31 。この手紙は、利休が最期の時まで康之を深く信頼し、彼を忠興らとの重要な橋渡し役と見なしていたことを物語っています。武人としての評価に加え、こうした文化的な交流を通じて育まれた個人的な信頼関係こそが、秀次事件の際に家康から資金を借り受けるといった、彼の政治的成功の基盤となっていたのです。

7-2. 松井家の繁栄の礎

松井康之が一代で築き上げた武功と信頼という無形の資産は、息子・興長の代で結実し、松井家の永続的な繁栄の礎となりました。寛永9年(1632年)、細川家が小倉藩から肥後熊本藩54万石へと国替えになると、松井家にも大きな転機が訪れます。

正保3年(1646年)、藩主一族以外では異例中の異例として、松井興長が肥後国八代城(やつしろじょう)と三万石の知行を与えられることが、幕府から正式に認められたのです 1 。これは、城郭の数を一国に一つと定めた「一国一城令」の例外とされるものであり、松井家が単なる家臣ではなく、藩主の血族に準ずる「別格」の家として公認されたことを意味します 1 。この特別な地位は、康之が生涯をかけて忠勤に励み、主家のみならず天下(徳川家)に対しても多大な貢献をしたことへの、最高評価に他なりません。

康之が息子・興長に残した最大の遺産は、領地や財産だけではありませんでした。それは、主君・細川家からの絶対的な信頼、幕府からの高い評価、そして「松井佐渡守(康之)の家ならば間違いない」という社会的な信用、すなわち「松井家」というブランドそのものでした。この遺産があったからこそ、松井家は筆頭家老として明治維新に至るまで細川藩を支え続ける「最強の家老」家となり得たのです。

7-3. 現代に伝わるもの

松井康之とその後継者たちが残した、戦国時代から江戸時代にかけての貴重な古文書や美術品は、現在、熊本県八代市の「松井文庫」に大切に収蔵されており、日本の歴史を研究する上で第一級の史料群となっています 20 。

また、彼が再興した丹後久美浜の宗雲寺 13 、屋敷跡と伝わる小倉城庭園 16 、そして彼が礎を築いた豊後杵築の城下町など、所縁の地は今なお彼の足跡を偲ばせてくれます。これらの有形無形の遺産は、松井康之という一人の武将が、歴史に与えた影響の大きさを静かに物語っています。

終章:総括

松井康之の生涯は、戦国乱世の激動の中で、一個の武士がその忠義と才覚によって、いかにして主家を守り、自らの家を不動の地位に導くことができるかを示した、一つの理想形と言えるでしょう。

彼は、永禄の変で主君と兄を失った一介の幕臣の子から身を起こし、戦場での武功によって頭角を現しました。やがて、その冷静な知略と巧みな交渉力をもって、主家の存亡に関わる幾多の政治的危機を救う「守護者」へと成長を遂げます。彼の存在なくして、近世大名・細川家の安定と繁栄を語ることはできません。

武人としての「武」の功績と、茶人としての「文」の教養。この両輪を巧みに駆使し、それを主家のための実利に繋げた点に、彼の成功の本質があります。その実直で一点の曇りもない生き様は、裏切りと下剋上が常であった時代において、際立った輝きを放っています。その生涯は、時代を超えて、組織に仕え、それを支える者の鑑として、今なお我々に多くの示唆を与えてくれるのです。

【付録】松井康之 関連年表

|

西暦 |

和暦 |

康之の年齢 |

松井康之の動向 |

細川家・天下の動向 |

典拠・備考 |

|

1550年 |

天文19年 |

1歳 |

11月1日、室町幕府幕臣・松井正之の次男として山城国松井城で誕生 1 。 |

- |

|

|

1565年 |

永禄8年 |

16歳 |

5月19日、永禄の変で主君・足利義輝と兄・勝之が討死。自身は伊勢参宮中で難を逃れる 2 。 |

細川藤孝、足利義昭を擁して将軍家再興に奔走。 |

年齢は満年齢で記載。 |

|

1568年 |

永禄11年 |

19歳 |

足利義昭に仕え、細川藤孝の配下となる。9月、織田信長の上洛戦に従軍し、近江・箕作城攻めで初陣を飾る 6 。 |

9月、織田信長が足利義昭を奉じて上洛。 |

|

|

1569年 |

永禄12年 |

20歳 |

細川藤孝の養女(沼田光長の娘)を娶る。藤孝との間に擬制的な親子関係が成立 10 。 |

- |

|

|

1573年 |

天正元年 |

24歳 |

主君・藤孝が足利義昭と袂を分かち、織田信長に仕える。康之もこれに従い、正式に細川家臣となる 10 。 |

7月、足利義昭が信長によって京から追放され、室町幕府が事実上滅亡。 |

|

|

1581年 |

天正9年 |

32歳 |

羽柴秀吉の因幡鳥取城攻めに水軍を率いて参戦。毛利水軍を破り、敵将を討つ大功を挙げ、信長から賞賛される 1 。 |

- |

|

|

1582年 |

天正10年 |

33歳 |

丹後平定後、丹後松倉城(久美浜城)主となり、一万三千石を領する 1 。次男・興長が誕生 20 。 |

6月2日、本能寺の変。藤孝は出家して幽斎と号し、忠興に家督を譲る。 |

|

|

1584年 |

天正12年 |

35歳 |

小牧・長久手の戦いに従軍。その戦いぶりを徳川家康からも評価される 2 。 |

- |

|

|

1586年 |

天正14年 |

37歳 |

従五位下・佐渡守に叙任され、豊臣姓を許される 2 。 |

- |

|

|

1595年 |

文禄4年 |

46歳 |

豊臣秀次事件で連座の危機に瀕した主君・忠興を、家康から借金をするなど奔走して救う。忠興の娘・古保と次男・興長の婚約が成立 1 。 |

豊臣秀次が謀反の疑いで自刃。 |

|

|

(不詳) |

- |

- |

豊臣秀吉から石見半国を与え、直参大名とする旨の申し出を受けるが、細川家への忠義を理由に固辞する 2 。 |

- |

|

|

1600年 |

慶長5年 |

51歳 |

関ヶ原の戦い。豊後杵築城代として大友義統軍の攻撃を防衛。黒田如水軍と合流し、石垣原の戦いで勝利に貢献 1 。 |

細川忠興は関ヶ原本戦で、細川幽斎は丹後田辺城で戦う。 |

|

|

1601年 |

慶長6年 |

52歳 |

戦功により、忠興から豊後杵築二万六千石を与えられ、大名格の家老となる 1 。 |

細川忠興が豊前中津39万9千石(後に小倉)へ加増転封。 |

|

|

1611年 |

慶長16年 |

62歳 |

隠居し、家督を興長に譲る 16 。 |

- |

|

|

1612年 |

慶長17年 |

63歳 |

1月23日、豊前小倉にて死去。享年63 1 。 |

- |

|

引用文献

- 松井康之 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%BE%E4%BA%95%E5%BA%B7%E4%B9%8B

- 松井康之(まついやすゆき)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E6%9D%BE%E4%BA%95%E5%BA%B7%E4%B9%8B-136443

- 戦国最強の家老 ―細川家を支えた重臣松井家とその至宝― | レポート - インターネットミュージアム https://www.museum.or.jp/report/106448

- 肥後細川藩・拾遺: http://www.shinshindoh.com/oie-2-2.html

- 松井氏 - オールクマモト https://allkumamoto.com/history/tatsui_family

- 肥後細川藩・拾遺: http://www.shinshindoh.com/oie-2-1.html

- 松井康之 Matsui Yasuyuki - 信長のWiki https://www.nobuwiki.org/character/matsui-yasuyuki

- 歴史の目的をめぐって 松井康之 https://rekimoku.xsrv.jp/2-zinbutu-31-matsui-yasuyuki.html

- 松井正之とは? わかりやすく解説 - Weblio国語辞典 https://www.weblio.jp/content/%E6%9D%BE%E4%BA%95%E6%AD%A3%E4%B9%8B

- Twitter時代に呟いた細川・松井関連のあれこれをサルベージする試み|黒田きのと - note https://note.com/kuroda_roman/n/n81859f0d6cd5

- 松井康之の立身は丹後から始まった。『城山稲荷神社』 - ふとんのえびすや https://futon-ebisuya.com/%E6%9D%BE%E4%BA%95%E5%BA%B7%E4%B9%8B%E3%81%AE%E7%AB%8B%E8%BA%AB%E3%81%AF%E4%B8%B9%E5%BE%8C%E3%81%8B%E3%82%89%E5%A7%8B%E3%81%BE%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%80%82%E3%80%8E%E5%9F%8E%E5%B1%B1%E7%A8%B2%E8%8D%B7/

- 宗雲寺(京都府久美浜駅)の投稿(1回目)。久美浜城主・松井康之ゆかり https://hotokami.jp/area/kyoto/Hmptg/Hmptgtr/Drsmz/5668/31248/

- 松井康之が治めた丹後の久美浜 - 一人旅おやじがゆく https://noaema1963.hatenablog.com/entry/2022/05/21/131626

- 宗雲寺 - 観光 - 「京丹後ナビ」京丹後市観光公社 公式サイト https://www.kyotango.gr.jp/sightseeing/44999/

- 洗心苑霊場巡り https://youtampou.sakura.ne.jp/course/cn630/index.html

- 第33話 細川家を支え続けた松井康之・興長父子 - 小倉城ものがたり https://kokuracastle-story.com/2021/01/story33/

- 細川忠興 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B4%B0%E5%B7%9D%E5%BF%A0%E8%88%88

- 細川忠興 - 名刀幻想辞典 https://meitou.info/index.php/%E7%B4%B0%E5%B7%9D%E5%BF%A0%E8%88%88

- 興味深いぞ、細川家と松井家 - 一人旅おやじがゆく - はてなブログ https://noaema1963.hatenablog.com/entry/2021/05/05/221248

- 松井興長 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%BE%E4%BA%95%E8%88%88%E9%95%B7

- 有吉立行・松井康之連署状 | 貴重書・特殊コレクション https://da.lib.kobe-u.ac.jp/da/sc/0100399198/

- 大河ドラマ「麒麟がくる」の愛好家が集まる田辺城資料館と円隆寺|関西ハイキング(京都府舞鶴市) https://kansai-hiking.hatenablog.jp/entry/tanabezyou

- Untitled - 別府大学 http://bud.beppu-u.ac.jp/modules/xoonips/download.php?file_id=2479

- 大友戦記 石垣原の合戦 - 大分市 http://www.oct-net.ne.jp/moriichi/story13.html

- 長岡佐渡守興之、松井家御給人先祖附の人々 - 肥後細川藩・拾遺 http://www.shinshindoh.com/oie-3-1.html

- 杵築藩〜二つの家に治められた小藩をわかりやすく解説 - 日本の旅侍 https://www.tabi-samurai-japan.com/story/han/557/

- 松井文庫(松井家) - 日本の大学所蔵特殊文庫解題目録 https://tksosa.dijtokyo.org/?page=collection_detail.php&p_id=197&lang=ja

- 近世諸藩の牢屋と刑場 近世の諸藩(九州地方) https://lovefumiyo.hp-ez.com/page6/119

- 城下町「きつき」のはじまりと2つの杵築(木付)城 https://www.jichiro.gr.jp/jichiken_kako/report/rep_miyagi36/05/0526_jre/index.htm

- 戦国浪漫・辞世の句 - M-NETWORK http://www.m-network.com/sengoku/senjisei.html

- 【やつしろぷれす切り抜き】八代城主 松井家の名品ギャラリー 〜お宝に隠された物語 https://akumamoto.jp/archives/218310

- 大名細川家 700 年の歴史と出会う - 永青文庫 https://www.eiseibunko.com/images_exhibition/2022/R4_pressrelease.pdf

- 松井家について - 松浜軒 https://higo-shohinken.jp/matui

- 八代城(松江城)の歴史 https://www.city.yatsushiro.kumamoto.jp/museum/curator/ys/castle/castle.html

- 丹後 久美浜城-城郭放浪記 https://www.hb.pei.jp/shiro/tango/kumihama-jyo/