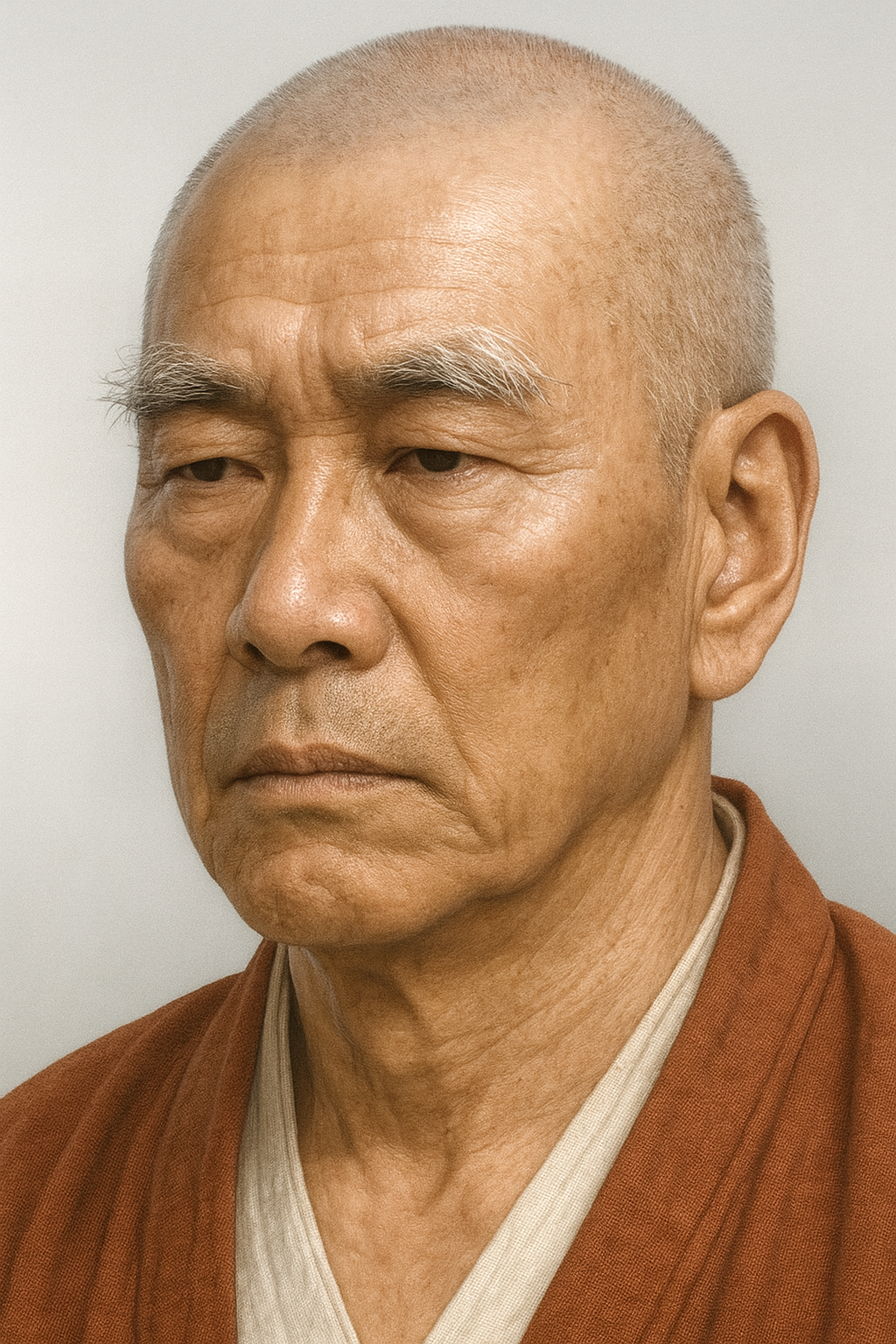

松岡寺蓮綱

松岡寺蓮綱は本願寺蓮如の子。加賀一向一揆を主導し富樫氏を打倒、「百姓の持ちたる国」を築く。しかし教団中央集権化の波に飲まれ幽閉死。

松岡寺蓮綱の生涯と加賀一向一揆 ―本願寺の北陸支配とその内なる相克―

序章:本願寺法主の子、蓮綱

本報告書の目的と射程

本報告書は、室町時代中期から戦国時代にかけて生きた浄土真宗の僧、松岡寺蓮綱(しょうこうじ れんこう、1450-1531)の82年にわたる生涯を、その歴史的文脈の中に深く位置づけることを目的とする。蓮綱の生涯は、単なる一個人の伝記に留まるものではない。それは、父・蓮如によって中興を遂げた本願寺教団が、一宗教団体から巨大な政治・軍事勢力へと変貌を遂げる激動の時代を映し出す、極めて重要な事例である。本報告書では、蓮綱の北陸における布教活動、加賀一向一揆における指導的役割、そしてその栄光の頂点から、教団内部の権力闘争によってもたらされた悲劇的な最期までを丹念に追跡する。これにより、戦国期における宗教と政治の複雑な相互作用、そして巨大組織が内包する権力構造の変容とその矛盾を、蓮綱という一人の人物を通して解明することを試みる。

歴史的座標

松岡寺蓮綱は、歴史の大きな転換点にその身を置いた人物である。父である本願寺第八世法主・蓮如の北陸布教戦略の第一線に立ち、在地門徒を巧みに組織化して、加賀国の守護大名・富樫氏を打倒するという戦国史上でも類を見ない偉業を成し遂げた 1 。その結果、加賀国は「百姓の持ちたる国」とも称される、本願寺門徒による約100年間の支配体制下に入った 2 。蓮綱は、この特異な門徒領国の最高指導者の一人として、その権勢を極めた。

しかし、彼の生涯の結末は、その栄光とは対照的な悲劇であった。彼自身がその礎を築いた本願寺教団が、世代交代と共に中央集権化を進める中で、蓮綱ら在地の一門衆は統制の対象と見なされるようになる。最終的に彼は、自らが属する本願寺中央の権力によって断罪され、幽閉のうちにその生涯を終えることとなる 1 。彼の生涯は、宗教運動が世俗権力へと変質していく過程で必然的に生じる栄光と悲劇のダイナミズムを、まさに体現している。したがって、蓮綱の生涯を分析することは、戦国という時代の宗教、政治、社会の複雑な力学を理解するための、またとない鏡となるのである。

第一部:黎明期 ― 北陸への下向と教団の礎

第一章:出自と時代背景

生誕と家族

松岡寺蓮綱は、宝徳2年(1450年)に生を受けた 1 。父は、浄土真宗を日本有数の巨大教団へと飛躍させ、「本願寺中興の祖」と称えられる第八世法主・蓮如である 1 。母は、室町幕府の政所執事を務めた名門伊勢氏の庶流、伊勢貞房の娘・如了であった 1 。蓮綱は蓮如の三男とされ 1 、同母兄には、父の布教活動を支えるも早世した長男・順如と、加賀二俣本泉寺の住持となった次男・蓮乗がいた 5 。

蓮如は生涯に5人の妻を娶り、13男14女、実に27人もの子をもうけたことで知られる 6 。これらの子息の多くは、教団の拡大戦略において重要な役割を担った。蓮綱の異母弟には、父の跡を継いで第九世法主となった実如、越前吉崎で活動した蓮誓、越中で一向一揆を指導し蓮綱と共に加賀を統治することになる蓮悟、そして後に本願寺教団の実権を掌握し、蓮綱一族の運命を大きく左右することになる蓮淳らがいた 1 。このように、蓮綱は本願寺法主家の中核をなす一員として、その兄弟たちと共に教団の発展と勢力拡大の最前線に立つ宿命を負っていた。

幼名と諱

蓮綱の幼名は「光養」、諱(実名)は「兼祐」と伝わる 1 。これは、父・蓮如が青蓮院で得度した際に、後見人となった公家・広橋兼郷から「兼」の一字を賜り「兼壽」と名乗ったこと 9 に倣い、本願寺と公家社会との繋がりを示す命名であった可能性がある。その後、彼は「玄寿」、さらに「蓮康」と名を改め、最終的に「蓮綱」を名乗るようになった 1 。これらの改名の具体的な経緯や時期を詳述する史料は乏しいが、彼の生涯における立場の変化や、本願寺教団内での役割の変遷を反映しているものと推察される。

時代背景と初期の経歴

蓮綱が生まれた15世紀半ばは、本願寺にとって苦難の時代であった。京都・大谷の本願寺は衰微し、比叡山延暦寺からの激しい弾圧(寛正の法難、1465年)によって破却され、父・蓮如は親鸞聖人の御影を奉じて近江を流転せざるを得ない状況にあった 4 。このような逆境の中、蓮如は革新的な布教手法によって教団の再興と拡大を図った。難解な教義ではなく、平易な仮名交じりの手紙形式で信仰の要諦を説く「御文章(御文)」を各地の門徒へ発信し 6 、また、地縁や血縁で固く結ばれた村落共同体「惣(惣村)」の指導者層を門徒として組織化することで、教団のネットワークを爆発的に広げていったのである 9 。

蓮綱は、こうした教団の変革期に幼少期を過ごした。史料によれば、彼は幼い頃、浄土宗の寺院に預けられていたという 1 。これは、当時の武家や公家の子弟が五山文学などを学ぶために禅刹に預けられたのと同様の教育形態であり、本願寺が単なる一宗派に留まらず、世俗社会における有力な家として、その子弟に相応の教養を身につけさせようとしていたことを示唆している。この経験が、後の彼の政治的・軍事的な指導者としての素養を育んだ一因となった可能性も考えられる。

第二章:加賀における布教拠点の確立

加賀への道と拠点の変遷

文明3年(1471年)、父・蓮如が越前と加賀の国境に近い吉崎に御坊を建立し、北陸地方を本願寺教団の一大拠点とすべく本格的な布教を開始すると 2 、それに呼応するように、蓮綱も青年期に入った文明年間(1469-1487)の初め頃に加賀国へと下向した 1 。一説には、すでに加賀で活動していた兄・蓮乗の招きに応じたものとも伝えられている 13 。

彼の加賀における拠点は、数度の移転を経て最終的な場所に定められた。最初は、加賀国能美郡の梯川(かけはしがわ)支流、光谷川沿いの池城(いけのじょう、現・小松市池城町)に草坊を結んだ 1 。その後、古屋(ふるや)と呼ばれる地へ草坊を移転し 1 、最終的に、同じく梯川の支流である大杉谷川沿いの波佐谷(はさだに、現・小松市波佐谷町)に腰を据え、松岡寺を建立した 1 。この松岡寺の建立時期については諸説あるが、蓮如が吉崎を退去し、京都に山科本願寺を建立した後の文明10年(1478年)頃とする見方が有力である 15 。寺号の「松岡寺」は、古屋にあった時代、その地名が「聞き苦しい」との理由で、松の木が多かったことから「松岡」と改めたところ、それを父・蓮如が寺号として与えたという逸話も残っている 15 。

蓮綱の拠点選択と「山の民」― 宗教的権威と経済基盤の融合

蓮綱が最終的な拠点として、加賀平野の広大な穀倉地帯ではなく、小松南部の山間地である波佐谷を選んだことには、極めて深い戦略的意図があったと考えられる。この選択は、彼の指導者としての非凡な先見性を示すものであり、後の加賀一向一揆の性格を決定づける重要な要素となった。

第一に、史料は松岡寺の建立にあたり、和田本覚寺や松任本誓寺といった既存の真宗寺院からの支援に加え、「山の民」の援助があったことを特筆している 1 。この「山の民」とは、単なる山村の住民ではなく、谷筋の鉱山で働く鉱夫たちであったと強く推測される。事実、松岡寺が位置する小松市南部から白山市鳥越地区にかけての山麓地帯は、古くから銅や金を産出した一大鉱山地帯であった。江戸時代から明治にかけて日本有数の銅山として栄えた尾小屋鉱山 17 や、その支山であった倉谷鉱山 19 、陶石を産出した河合鉱山 20 などがこの地域に集中しており、中世においても活発な鉱業活動が行われていたことは想像に難くない。

第二に、中世の鉱山技術者たちは、特殊な採掘・精錬の知識を持つ専門家集団であり、しばしば山神信仰 21 や、鉱山技術の祖とされる聖徳太子への信仰(太子信仰) 23 といった独自の信仰共同体を形成していた。歴史学者・井上鋭夫氏の画期的な研究は、本願寺一向宗の教えが、こうした農業以外の生業に従事する「川の民」「山の民」といった人々の間に深く浸透し、彼らの強固な共同体が教団拡大の原動力の一つとなったことを明らかにしている 24 。

したがって、蓮綱の波佐谷への進出は、父・蓮如が平野部の「惣村」を基盤とした布教戦略を、さらに一歩進めるものであった。彼は、鉱業という当時の基幹産業を担う「山の民」を、戦略的な布教のターゲットとして明確に捉えていたのである。彼らを門徒として組織化することは、単に信者の数を増やす以上の、計り知れない利点を教団にもたらした。それは、①有事の際には、その腕力と組織力で一向一揆の強力な戦闘部隊となりうる人的資源の確保、②武具や兵器の原料となる銅や鉄といった戦略物資の確保、そして③鉱山が生み出す莫大な富という、強固な経済的基盤の獲得である。

結論として、蓮綱の拠点選択は、宗教的な教化活動と、経済的・軍事的な実利の確保を同時に達成しようとする、極めて高度で合理的な判断であったと言える。この事実は、後に展開される加賀一向一揆が、単なる農民の反乱ではなく、鉱夫、職人、国人武士といった多様な社会階層と、鉱業を含む地域の経済活動を巻き込んだ、複合的な社会運動であったことを示す力強い証左なのである。

支坊・鮎滝坊の開設

蓮綱の支配と教化は、波佐谷に留まらなかった。彼はさらに、手取川の上流、より山深い能美郡山内(やまのうち、現・白山市鳥越村)の鮎滝(あゆたき)に支坊(鮎滝坊)を開設した 15 。この地は、古来より白山信仰の牙城であり、その麓に住む人々は「山内衆」と呼ばれ、独自の気風を持つことで知られていた 27 。鮎滝坊の設置は、白山信仰の聖域に深く分け入り、その影響下にある山内衆を本願寺門徒として組織化するための、いわば最前線基地であった。この一手により、蓮綱の教線は手取川流域の山間部全域に及び、その支配体制はより強固なものとなった。現在、この地域には鳥越一向一揆歴史館が設けられ、一揆の最後の拠点となった鳥越城跡が保存されるなど 28 、蓮綱らが築いた一揆の歴史が今に伝えられている。

第二部:権勢の頂点 ― 「百姓の持ちたる国」の支配者として

第三章:長享の一揆と守護権力の打倒

富樫政親との関係変遷

蓮綱らが加賀で教線を拡大していた当初、本願寺門徒と加賀守護・富樫氏の関係は、必ずしも敵対的なものではなかった。むしろ、文明5年(1473年)に勃発した富樫家の内紛において、蓮如に率いられた門徒たちは、富樫政親を支援し、その弟・幸千代を国外へ追放することに貢献した(文明の一揆) 2 。これにより政親は加賀守護の地位を確立したが、この共闘関係は長くは続かなかった。

政親は、自らの権力基盤を固める上で、門徒たちの強大な組織力と宗教的結束を目の当たりにし、次第にこれを脅威と見なすようになる。勝利からわずか一年後の文明7年(1475年)、政親は手のひらを返したように本願寺門徒への弾圧を開始した 2 。この弾圧により、蓮如は吉崎御坊からの退去を余儀なくされ、蓮綱もまた一時的に加賀を離れ、彼の拠点であった松岡寺は守護勢によって焼き討ちに遭うという苦難を経験した 1 。

対立の激化と在地権力化

文明12年(1480年)、松岡寺に帰還した蓮綱は、もはや富樫氏との融和路線を捨て、明確な対決姿勢を打ち出す。彼は、越中で一向一揆を指導する弟の蓮悟(二俣本泉寺)、そして同じく加賀で活動する弟の蓮誓(山田光教寺)と強固な連携体制を構築し、富樫氏に対抗する一大勢力を形成した 1 。

この頃になると、蓮綱らの勢力は単なる宗教団体に留まらず、加賀の在地社会を実効支配する政治権力として、外部からも公的に認知されるようになっていた。その証左として、文明17年(1485年)9月21日付の室町幕府奉行人奉書では、幕府が富樫政親による所領の押領を停止させるため、蓮綱と「江沼郡中」(江沼郡の本願寺門徒武士の一揆勢力)に直接命令を下している 1 。さらに、当時の高僧の日記である『蔭涼軒日録』には、年貢滞納問題に関して、現地代官や住民と並んで蓮綱と江沼郡中が納入を命じられた記録が残されている 1 。翌文明18年(1486年)には、公家の筆頭である近衛家が、自領の年貢未進問題の解決のため、蓮綱と蓮悟を代官に任命している 1 。これらの事実は、蓮綱ら本願寺一門が、すでに守護・富樫氏の権威を相対化し、幕府や荘園領主といった上部権力と直接交渉し、在地を統治する能力を持つ、独立した政治主体として認識されていたことを物語っている。

長享の一揆(1488年)

両者の対立は、長享2年(1488年)に決定的な局面を迎える。門徒勢力のこれ以上の拡大を座視できない富樫政親は、ついに大規模な一揆討伐軍を編成し、その鎮圧に乗り出した。しかし、この行動は逆に、蓮綱、蓮悟、蓮誓らが率いる加賀全域の門徒たちを総決起させる引き金となった。

同年5月から6月にかけて、数万とも数十万ともいわれる一揆勢が、政親の居城である高尾城(現金沢市)に殺到した 2 。政親は奮戦するも、圧倒的な兵力の前に衆寡敵せず、追い詰められた末に城内で自害して果てた 1 。一宗教勢力が、室町幕府によって公的に任命された守護大名を武力で打倒し、滅亡に追い込むというこの事件は、戦国時代の幕開けを象徴する画期的な出来事であった。これにより、加賀国における守護・富樫氏の支配は事実上終焉を迎え、歴史は新たな段階へと移行した。

第四章:「両御山」体制と加賀の統治

「両御山」体制の確立

富樫政親を打倒した後、蓮綱らは加賀国から守護の権威を完全に排除する道を選ばなかった。彼らは、政親の大叔父にあたる富樫泰高を名目上の守護として擁立し、形式的には幕府の権威を尊重する姿勢を見せた 1 。しかし、実質的な国の統治権は、蓮綱(松岡寺)と弟の蓮悟(本泉寺)が掌握した。この二人の指導者が、あたかも二つの山のように加賀国に君臨したことから、この統治体制は「両御山(りょうごやま)」体制と称された 1 。蓮綱の松岡寺、蓮悟の本泉寺、そして弟・蓮誓の光教寺は、加賀の本願寺教団の頂点に立つ「賀州三ヶ寺」として、門徒たちを統率する中核的な存在となった 15 。

「両御山」体制の二重性 ― 自律的地方権力と本願寺ネットワーク

この「両御山」体制は、単に門徒による独立国家が誕生したと見るだけでは、その本質を見誤る。それは、極めて政治的で計算された、複雑な二重性、あるいは三重性を持つ統治形態であった。

第一に、守護職を完全に廃止せず、富樫氏の傀儡を存続させた点である。これは、室町幕府が公認する「守護」という既存の公的権威を形式的にでも維持することで、自らの統治の正統性を擬態し、幕府から「国家への反逆者」として直接的な軍事介入を招くリスクを回避するための、巧妙な政治的判断であった。これは、中世から戦国期への移行期に見られる、「権威」と「実力」を巧みに使い分ける支配のあり方を典型的に示している。

第二に、この事態に対する本願寺中央の反応である。父・蓮如は、表向きにはこの息子の行動を「仏法も王法も知らぬ所行」として、「お叱り御文」などで激しく非難した 1 。しかし、その水面下では、当時の幕府の実力者であった管領・細川政元に働きかけ、幕府による加賀討伐令を中止させることに成功している 1 。この二枚舌とも言える対応は、蓮如が蓮綱らの行動を、本願寺教団全体の勢力圏拡大と国政への影響力行使という、より大きな戦略的文脈の中に位置づけていたことを強く示唆している。在地での軍事行動の成功を、中央での政治的影響力へと巧みに転換したのである。

第三に、第九世法主となった異母弟・実如の代になっても、この体制は基本的に追認された。実如は、蓮綱、蓮誓、蓮悟ら北陸にいる兄たちを「加賀における真宗の代表」として公式に位置づけ、彼らを通じて民衆を統率し、本願寺を擁護する体制の構築に努めた 1 。これにより、「両御山」は加賀門徒の自律的な地方権力であると同時に、本願寺教団の公式な地方統治ネットワークの一部としての性格を帯びることになった。

結論として、「両御山」体制は、①加賀門徒の自律的な地方権力、②幕府の権威を形式的に利用する擬似国家、③本願寺教団の北陸における統治ネットワーク、という三重の性格を持つ、極めて複合的な権力構造であった。そして、この構造の内部に孕まれた「在地権力としての自律性」と「本願寺教団の一員としての従属性」という根本的な矛盾こそが、後の蓮綱一族の悲劇を準備する、時限爆弾のような役割を果たすことになるのである。

「百姓の持ちたる国」の実態

この時代の加賀国は、しばしば「百姓の持ちたる国」という言葉で表現される 32 。この言葉は、農民による民主的な共和制国家が実現したかのような、ある種の理想的なイメージを喚起させる。しかし、近年の研究では、この言葉は文字通りの意味ではなく、「(守護のような武士階級ではなく)百姓のような身分の者たちが実権を握っている国」といったニュアンスで理解すべきだと指摘されている 34 。

実際の統治機構は、蓮綱ら本願寺一門衆を絶対的な頂点とし、その下に坊主(有力寺院の住職)、国人や地侍といった門徒武士、そして「組」と呼ばれる小地域ごとに編成された一般門徒たちが連なる、宗教的身分秩序に基づく階層的な支配体制であった 36 。年貢の徴収や軍事動員は、この「組」を単位として行われ、その意思決定は上層部の坊主や一門衆によってなされていた。したがって、それは近代的な意味での共和制とは全く異なり、むしろ本願寺の宗教的権威を基盤とした、一種の神政政治的な封建体制と見るのがより実態に近いと言えるだろう。

第三部:落日 ― 教団内部の権力闘争と悲劇的な最期

第五章:享禄の錯乱(大小一揆)― 中央集権化の波

伏線と隠居

長享の一揆から約20年後、蓮綱らの権勢に最初の陰りが見え始める。永正3年(1506年)、中央政界の実力者・細川政元の依頼を受け、本願寺法主・実如は北陸門徒に越前守護・朝倉貞景の討伐を命令した。これに応じて大規模な一揆が起こされたが、朝倉氏の名将・朝倉宗滴(教景)が率いる精鋭部隊の前に九頭竜川の戦いで歴史的な大敗を喫した 1 。この戦いで蓮綱が具体的にどのような役割を果たしたかは不明だが、彼の坊官(側近)であった下間照賢が戦死していることから、松岡寺一門もこの遠征に深く関与していたことは間違いない 1 。この敗北は、北陸門徒の軍事力の限界を露呈させると共に、指導者であった蓮綱らの威信にも少なからず傷をつけた可能性がある。

この頃から、蓮綱は徐々に第一線から退き始めたと見られる。松岡寺の運営は息子の蓮慶に、加賀門徒全体の指導は弟の蓮悟に任せ、自身は長老的な立場から後進を支える隠居生活に入ったようである 1 。永正14年(1517年)、後柏原天皇より上人号を賜ったことは [ユーザー提供情報]、彼のこれまでの功績が朝廷にまで認められた最高の栄誉であると同時に、彼の政治的キャリアが一つの頂点を迎え、静かな晩年へと移行したことを象徴する出来事であったのかもしれない。

本願寺中央の構造変化

蓮綱が築き上げた加賀での権力が安泰に見えた一方で、本願寺中央では大きな地殻変動が起きていた。大永5年(1525年)、第九世法主・実如が死去し、その孫である証如がわずか10歳(満年齢)で第十世法主の座を継いだ 39 。幼い法主の後見人として教団の実権を一身に掌握したのが、証如の外祖父であり、蓮綱の異母弟にあたる蓮淳(蓮如六男)であった 1 。

蓮淳は、極めて有能かつ権力志向の強い人物であった 8 。彼は、巨大化し、各地で半ば独立王国化していた本願寺教団を、法主を絶対的な頂点とする一枚岩の中央集権的な支配体制(封建体制化)へと再編することを悲願としていた 8 。その彼にとって、加賀で強大な在地権力を握り、本願寺中央の意向とは別に独自の動きを見せる「両御山」体制は、教団全体の統一性を乱す、看過できない「危険因子」に他ならなかった。

対立の勃発

蓮淳は、自らの構想を実現すべく、大胆な行動に出る。彼は、自身の婿である越前の超勝寺住持・実顕を加賀の代官に任命し、本願寺法主の代理として、「両御山」体制を公然と否定する命令を加賀各地に発布させたのである 1 。これは、蓮綱らが長年にわたって築き上げてきた加賀における統治権と権威への、正面からの挑戦であった。

これに対し、蓮綱の子である蓮慶、そして蓮悟、蓮誓の子・顕誓ら「賀州三ヶ寺」の指導者たちは猛反発した。彼らは、蓮淳のやり方を「先の法主である蓮如様や実如様が定められた一門衆による統治という規則に反する」と断じ、本願寺中央の代理人である超勝寺を討伐するための一揆(後に「小一揆」と呼ばれる)を蜂起した 1 。ここに、本願寺教団の未来を賭けた、血族同士の悲劇的な内乱「享禄の錯乱(大小一揆)」の幕が切って落とされたのである。

第六章:幽閉と死 ― 創業世代の終焉

大小一揆の真相 ― 世代交代とイデオロギー闘争

享禄の錯乱(大小一揆)は、単なる一族内の私的な権力闘争として捉えるべきではない。その根底には、本願寺教団のあり方を巡る、二つの世代間、そして二つの統治思想間の、抜き差しならない対立が存在した。

一方の「小一揆」を率いた蓮慶や蓮悟らは、父・蓮如と共に北陸の地で一から教線を拡大し、門徒たちと苦楽を共にしながら、時には命を懸けて守護権力と戦ってきた「創業世代」の継承者たちである。彼らの権力の源泉は、在地門徒との直接的で有機的な、血の通った結びつきにあった。彼らにとっての正義とは、蓮如・実如の時代に確立された「一門衆が各地域を分権的に統治する」という、いわば「伝統」であり「実績」であった 1 。

対する「大一揆」を率いた蓮淳や実顕らは、蓮如の死後に巨大化した教団を、いかにして維持し、効率的に運営していくかという課題に直面した「組織化世代」である。彼らの権力の源泉は、個々の門徒との関係ではなく、本願寺法主という絶対的な「権威」に依拠していた。彼らにとって、加賀で自律的に振る舞う「両御山」は、教団全体の統一的指揮を妨げる統制の効かない存在であり、解体・再編すべき旧弊に他ならなかった 8 。

この思想闘争において、蓮淳は極めて巧みなイデオロギーを構築した。彼は、「現法主・証如様の代理である実顕殿を討つことは、すなわち本願寺法主そのものに対する反逆である」という、誰もが反論し難い論理を掲げたのである。そして、この大義名分のもとに畿内や東海の門徒に動員令を発し、加賀へと送り込んだ 1 。この中央からの介入は、加賀の門徒たちを深刻なジレンマに陥れた。長年、松岡寺や本泉寺の指導に従ってきた一方で、「法主様への反逆者」という汚名を着せられることを恐れた門徒たちは、激しく動揺し、分裂した。

結論として、蓮綱と彼の一族は、かつて自らが駆使して守護を打倒した「一向一揆」というシステムそのものによってではなく、その上位組織である本願寺教団の「中央集権化」という、より大きな組織の論理によって滅ぼされたのである。これは、熱烈な宗教運動が、巨大な世俗的権力組織へと変質していく過程で必然的に生じる、創業の精神と組織の論理の相克という、普遍的な悲劇の構造を示している。

松岡寺の陥落と一族の末路

享禄4年(1531年)7月、大一揆側には小松本覚寺の住持・蓮恵らも加勢し、内部分裂によって弱体化した小一揆方は追い詰められていく。ついに蓮綱の拠点であった松岡寺は、本願寺中央軍の猛攻の前に陥落。老齢の蓮綱と、一揆を主導した息子の蓮慶は捕らえられ、山内(現在の鳥越地区)へ連行され幽閉の身となった 1 。

同年10月18日、蓮綱は幽閉先にて、波乱に満ちた82年の生涯を静かに閉じた 1 。彼の死からわずか1ヶ月後の11月18日には、息子の蓮慶(享年49)と孫の実慶(享年29)も、逃亡を企てたという廉で捕らえられ、自害したとも、あるいは処刑されたとも伝えられている 1 。こうして、加賀に一時代を築いた松岡寺蓮綱の血脈は、悲劇的な結末を迎えたのである。

第四部:後世への遺産

第七章:血脈の行方と松岡寺の再興

加賀松岡寺の廃絶と再興

大小一揆の敗北により、蓮綱が心血を注いで築き上げた加賀国波佐谷の松岡寺は、大一揆方の手によって徹底的に破壊され、完全に廃絶した 1 。その跡地は、現在では波佐谷城跡の一部として、丘陵の中に静かに佇んでいる 15 。

しかし、蓮綱の血は、この悲劇の中にあって奇跡的に生き延びていた。混乱の最中、蓮綱の曾孫にあたる幼い顕慶(けんけい)が、乳母に抱きかかえられて能登国珠洲郡松波(まつなみ、現・鳳珠郡能登町松波)へと落ち延びたという伝承が残されている 13 。顕慶は松波の高福寺に入って成長し、その子である慶栄(けいえい)の代になって、ついに本願寺から再び「松岡寺」の寺号を名乗ることを許された 43 。加賀藩の許可も得て、江戸時代初期の元和元年(1615年)頃、能登の地に松岡寺は再興を果たしたのである 13 。

現在の能登・松岡寺

再興された松岡寺は、現在も石川県能登町松波にその法灯を守り続けている 45 。山号を、かつての故地を偲ぶ「波佐谷山」とし、浄土真宗本願寺派の有力寺院として地域の人々の信仰を集めている 45 。現在の本堂は、四方36メートル(二十間四方)を誇る能登地方最大級の木造建築であり、その威容は往時の勢力を偲ばせる 46 。

また、この寺には、国の重要文化財に指定されている「木造聖徳太子立像(孝養像)」が所蔵されていることでも名高い 45 。この像は鎌倉時代後期の作とされ、もとは奈良・興福寺の塔頭・養賢院にあったものが、明治維新後の混乱期に松岡寺へ移されたと伝わる 44 。かつて蓮綱が「山の民」の太子信仰を取り込みながら教線を拡大した歴史を思うとき、その血脈を受け継ぐ寺院に、奇しくも聖徳太子の古像が安置されていることは、深い歴史の因縁を感じさせる。

第八章:歴史的評価

多面的な人物像の総括

松岡寺蓮綱の生涯を振り返るとき、その人物像は決して一面的に捉えることはできない。彼は、父・蓮如の教えを忠実に実践し、北陸の地に浄土真宗の教えを広めた熱心な「宗教家」であった。同時に、門徒を率いて守護大名を打倒し、一国を実効支配する統治体制を築き上げた、卓越した「政治家」であり「軍事指導者」でもあった。そして最終的には、時代の大きなうねりと、自らが属する教団内部の権力構造の転換という、抗い難い力学に呑み込まれた「悲劇の人物」として、その生涯を終えた。彼の生涯は、成功と失敗、栄光と悲劇が複雑に織りなす、まさに戦国乱世そのものを凝縮したようなものであったと言えよう。

史料の限界と今後の課題

蓮綱の人物像をより深く理解する上で、大きな壁となるのが史料の制約である。彼自身が書き遺した書状や日記といった一次史料は、現在のところその現存が確認されていない 48 。そのため、彼の思想や信条、あるいは肉声を直接知ることは極めて困難である。我々が彼の姿を垣間見ることができるのは、父・蓮如や弟・実如が著した『御文章』 11 、あるいは蓮如の言行を弟子たちが聞き書きした『蓮如上人御一代記聞書』 51 といった、本願寺教団側の記録、そして幕府の奉書や寺社の日記といった公的な文書類に限られる 1 。これらの史料は、いずれも他者から見た蓮綱像であり、特に教団の記録においては、後の権力構造や正統性を意識した記述が含まれている可能性も否定できない。この「情報の非対称性」を常に念頭に置き、多角的な史料批判を通じて、その人物像を慎重に再構築していく作業が、今後の研究においても不可欠である。

歴史的意義の再確認

蓮綱の生涯は、加賀一向一揆の成立から最盛期、そしてその内部矛盾が露呈し、新たな支配体制へと移行するまでの全過程を、まさに体現している。彼の成功と失敗の軌跡を詳細に追うことは、戦国期における宗教勢力が、いかにして政治・軍事権力化し、またその過程でどのような内部的相克を抱え込むに至ったのかを理解する上で、比類なきケーススタディを提供する。蓮綱の物語は、単なる一地方指導者の興亡史に留まらず、日本の戦国時代史、ひいては宗教と権力の関係史を考察する上で、極めて重要な示唆を与え続けているのである。

結論

松岡寺蓮綱の82年間の生涯は、本願寺教団が、蓮如という一個人の絶大なカリスマに率いられた熱烈な宗教運動から、法主を絶対的な頂点とする巨大な封建的権力組織へと変貌を遂げる、まさにその過渡期と完全に重なり合っている。

彼は、その前半生において、父の教えを実践する教団拡大の原動力として輝かしい成功を収め、加賀に「両御山」という一大権力を築き上げた。それは、宗教的権威と在地の軍事・経済力を巧みに融合させた、戦国期ならではの統治形態であった。しかし皮肉なことに、その在地における成功と自律性そのものが、次世代の中央集権化を目指す教団指導者たちにとっては、統制を乱す脅威と映り、結果的に自らを滅ぼす最大の要因となった。

蓮綱の物語は、単なる一地方指導者の興亡史ではない。それは、宗教が政治権力化する過程で生じる普遍的なジレンマ、すなわち「創業の精神」と「組織の論理」の相克、そして「権威」と「実力」の複雑な関係性を、戦国という時代を背景に鮮やかに描き出している。彼の生涯を深く理解することは、加賀一向一揆という特異な歴史事象のみならず、日本の戦国時代史の本質に迫るための一つの重要な鍵となるのである。

【表1:松岡寺蓮綱 関連年表】

|

西暦 (和暦) |

蓮綱の年齢 |

蓮綱及び松岡寺の動向 |

本願寺教団の動向(法主、主要人物) |

加賀国・中央政権の動向 |

|

1450 (宝徳2) |

0歳 |

蓮如の三男として誕生 1 。幼名は光養、諱は兼祐。 |

父・蓮如(36歳)、本願寺第七世・存如を補佐し布教活動を継続。 |

室町幕府第8代将軍・足利義政の治世。 |

|

1457 (長禄元) |

8歳 |

|

父・蓮如(43歳)、存如の死去に伴い本願寺第八世法主を継職 10 。 |

|

|

1465 (寛正6) |

16歳 |

|

寛正の法難。比叡山延暦寺により大谷本願寺が破却される 10 。 |

|

|

1471 (文明3) |

22歳 |

|

蓮如、越前吉崎に御坊を建立し、北陸布教の拠点とする 2 。 |

|

|

1475 (文明7) |

26歳 |

加賀守護・富樫政親との対立が激化。松岡寺が焼き討ちに遭い、一時吉崎へ退去 1 。 |

蓮如、富樫政親の弾圧により吉崎を退去。 |

富樫政親、本願寺門徒の弾圧を開始 2 。 |

|

1478 (文明10) |

29歳 |

加賀国能美郡波佐谷に松岡寺を建立(推定) 15 。 |

蓮如、京都に山科本願寺の造営を開始 9 。 |

|

|

1488 (長享2) |

39歳 |

長享の一揆を主導し、富樫政親を滅ぼす。「両御山」体制を確立 1 。 |

蓮如、表向きは非難するも、裏で管領・細川政元に働きかけ幕府の討伐を中止させる 1 。 |

加賀守護・富樫政親が滅亡。富樫泰高が傀儡守護となる 1 。 |

|

1499 (明応8) |

50歳 |

|

蓮如、山科本願寺にて死去。五男・実如が第九世法主となる 54 。 |

|

|

1506 (永正3) |

57歳 |

越前侵攻(九頭竜川の戦い)に参加し、朝倉軍に大敗。坊官・下間照賢が戦死 1 。 |

法主・実如、細川政元の依頼で越前朝倉氏討伐の一揆を動員。 |

朝倉貞景の家臣・朝倉宗滴が一揆軍を撃破。 |

|

1517 (永正14) |

68歳 |

後柏原天皇より上人号を賜る [ユーザー提供情報]。 |

|

|

|

1525 (大永5) |

76歳 |

息子・蓮慶らが松岡寺の実務を担い、自身は隠居的立場にあったと推測される 1 。 |

実如死去。孫の証如が10歳で第十世法主に就任。外祖父の蓮淳が後見人として実権を掌握 8 。 |

|

|

1531 (享禄4) |

82歳 |

享禄の錯乱(大小一揆)で敗北。7月に松岡寺は陥落し、幽閉される。10月18日、幽閉先で死去 1 。 |

蓮淳主導の中央派(大一揆)が勝利。本願寺の中央集権化が決定的に。 |

加賀は本願寺中央の直接的な影響下に置かれる。 |

|

1531 (享禄4) |

(死後) |

11月18日、息子・蓮慶(49歳)と孫・実慶(29歳)が自害または処刑される 1 。 |

|

|

|

1615 (元和元)頃 |

(死後) |

曾孫・顕慶の子、慶栄が能登国松波にて松岡寺を再興する 13 。 |

本願寺は東西に分立(1602年)。能登松岡寺は西本願寺派となる 44 。 |

江戸幕府・加賀藩前田家の治世。 |

引用文献

- 蓮綱 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%93%AE%E7%B6%B1

- 加賀一向一揆 /ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/history/history-important-word/kagaikkoikki/

- 中学社会 定期テスト対策加賀の一向一揆はなぜおきたのか? - ベネッセ教育情報 https://benesse.jp/kyouiku/teikitest/chu/social/social/c00721.html

- 浄土真宗中興の祖・蓮如上人と、三井寺の出会い。 http://www.shiga-miidera.or.jp/about/walk/119.htm

- 順如 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A0%86%E5%A6%82

- 蓮如上人 - 西念寺 http://www.sainenji.net/rennyo.htm

- 本泉寺蓮悟 Honsenji Rengo - 信長のWiki https://www.nobuwiki.org/character/honsenji-rengo

- 顕証寺蓮淳とその書状 https://otani.repo.nii.ac.jp/record/2576/files/%E5%A4%A7%E8%B0%B7%E5%AD%B8%E5%A0%B1%20%E7%AC%AC48%E5%B7%BB%E7%AC%AC4%E5%8F%B7-3%E5%8C%97%E8%A5%BF.pdf

- 本願寺蓮如Honganji Rennyo - 信長のWiki https://www.nobuwiki.org/character/kinki/honganji-rennyo

- 蓮如 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%93%AE%E5%A6%82

- 蓮如上人御文章(意訳聖典) - Wikisource https://ja.wikisource.org/wiki/%E8%93%AE%E5%A6%82%E4%B8%8A%E4%BA%BA%E5%BE%A1%E6%96%87%E7%AB%A0_(%E6%84%8F%E8%A8%B3%E8%81%96%E5%85%B8)

- 加賀一向一揆 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8A%A0%E8%B3%80%E4%B8%80%E5%90%91%E4%B8%80%E6%8F%86

- 能登町: 松岡寺 - 石川県:歴史・観光・見所 https://www.isitabi.com/noto/matutera.html

- www.isitabi.com https://www.isitabi.com/noto/matutera.html#:~:text=%E6%9D%BE%E5%B2%A1%E5%AF%BA%E3%81%AE%E5%89%B5%E5%BB%BA%E3%81%AF,%E3%82%92%E6%94%B9%E7%A7%B0%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82

- 松岡寺跡(しようこうじあと)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E6%9D%BE%E5%B2%A1%E5%AF%BA%E8%B7%A1-3053390

- 小松市文化財保存活用地域計画 令和 7 年 6 月 https://www.city.komatsu.lg.jp/material/files/group/13/tiikikeikakujyosyoudai4syou0718.pdf

- まるで異世界...「尾小屋鉱山」で非日常体験|特集|こまつ観光ナビ - 小松市公式観光情報サイト https://www.komatsuguide.jp/feature/detail_131.html

- 新聞で見る尾小屋町 https://www.tvk.ne.jp/~yasuoka/ogoya/sub7.html

- 石川県小松市 倉谷鉱山 - HEYANEKOの棲み家(へき地ブログ) https://heyaneko.jugem.jp/?eid=3429

- 北陸鉄道金名線 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%97%E9%99%B8%E9%89%84%E9%81%93%E9%87%91%E5%90%8D%E7%B7%9A

- 【山の神 炭鉱(ヤマ)の神様】 - ADEAC https://adeac.jp/tagawa-lib/text-list/d300010/ht001490

- 山の神 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B1%B1%E3%81%AE%E7%A5%9E

- 1016夜 『山の民・川の民』 井上鋭夫 - 松岡正剛の千夜千冊 https://1000ya.isis.ne.jp/1016.html

- 一向一揆の研究 / 井上鋭夫 著 | 歴史・考古学専門書店 六一書房 https://www.book61.co.jp/book.php/N101200

- 山の民・川の民(井上鋭夫)-史料批判-~城と古戦場~ http://4619.web.fc2.com/books141.html

- 山の民・川の民: 日本中世の生活と信仰 - 井上鋭夫 - Google Books https://books.google.com/books/about/%E5%B1%B1%E3%81%AE%E6%B0%91_%E5%B7%9D%E3%81%AE%E6%B0%91.html?id=jwgcNwAACAAJ

- 富樫氏と一向一揆 - 金沢市 https://www4.city.kanazawa.lg.jp/material/files/group/22/cyuotoshi03_ikkoikki.pdf

- 鳥越村一向一揆歴史館 - 全国の美術館・博物館情報 文化遺産オンライン https://bunka.nii.ac.jp/museums/detail/279

- 鳥越一向一揆歴史館 - うらら白山人 https://www.urara-hakusanbito.com/spot/detail_1168.html

- 鳥越一向一揆歴史館(とりごえいっこういっきれきしかん) - 白山市 https://www.city.hakusan.lg.jp/bunka/bunkazai/1006458/1006459/1002377.html

- 蓮如の布教・一向一揆・能登への伝播 https://geo.d51498.com/CollegeLife-Labo/6989/JoudoShinshuu.htm

- 「鳥越 城 と加賀 一向 一揆 の終末 」 - 白山市 https://www.city.hakusan.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/002/820/talk3.pdf

- 金沢ライフマップ Vol.30 『鳥越城-加賀一向一揆の壮絶なる終焉』|ゲームのグランゼーラ公式 https://note.com/granzella/n/n37a42099b94b

- 荘園制から戦国大名による支配 - 礎の歴史的展開 https://suido-ishizue.jp/tenkai/04.html

- イメージ先行「百姓ノ持チタル国」!? https://nanao.sakura.ne.jp/kaga/t-special/hyakusyo_no_mochitarukuni.html

- 加賀一向一揆(かがいっこういっき)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%8A%A0%E8%B3%80%E4%B8%80%E5%90%91%E4%B8%80%E6%8F%86-824247

- 浄土真宗における一向一揆の意味 - 真願寺 https://shingan.org/archives/1128

- 地侍、乙名、土豪の身分と村落の支配 - Far Beyond the Miyako https://www.farbeyondthemiyako.com/3696012293279312280612398125021252512464---far-beyond-the-miyako-blog/1

- 証如とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E8%A8%BC%E5%A6%82

- 本願寺の系譜 https://j-soken.jp/files/jssk/jssk_10_18.pdf

- 戦国時代の京都について~その⑧ 天文法華の乱・一向一揆との死闘 - 根来戦記の世界 https://negorosenki.hatenablog.com/entry/2023/05/11/203116

- 第30号(2017年6月 - 小松大聖寺教区 https://komatsudaishoji-kyouku.net/wp-content/uploads/2020/12/number30.pdf

- 波佐谷松岡寺 - 加賀一向一揆 - FC2 http://kagaikkouikki.web.fc2.com/ij-shoukouji.html

- 能登・松岡寺 - SHINDEN - 神殿大観 https://shinden.boo.jp/wiki/%E8%83%BD%E7%99%BB%E3%83%BB%E6%9D%BE%E5%B2%A1%E5%AF%BA

- 松波松岡寺 (石川県能登町) かっての加州3ヶ寺 - お寺の風景と陶芸 - Seesaa https://tempsera.seesaa.net/article/494667343.html

- 松岡寺|スポット|【公式】石川県の観光/旅行サイト「ほっと石川旅ねっと」 https://www.hot-ishikawa.jp/spot/detail_5552.html

- 奥能登地域仏像調査報告 - 石川県立歴史博物館 https://www.ishikawa-rekihaku.jp/com/img/about/kiyou/kiyou_no31.pdf

- 安土城下で宗教論争!? 織田信忠へ宛てた知られざる信長の直筆書状 - らいそく https://raisoku.com/6309

- ディジタル貴重書展 和漢書の部 第1章 書物の歴史を辿って - 国立国会図書館 https://www.ndl.go.jp/exhibit/50/washo_1.html

- 体験者は語る⑤ ⇔ 蓮如上人聞書⑤ http://www2.saganet.ne.jp/namo/sub16.htm

- 蓮如上人御一代記聞書 - 真宗聖典検索 Web site - 東本願寺 https://shinshuseiten.higashihonganji.or.jp/contents.html?id=1&page=854

- 「蓮如忌@二日目」 ~蓮如上人御一代記聞書の中の言葉から~ | 浄土真宗のこと https://kouhei1112.wordpress.com/2008/04/15/%E3%80%8C%E8%93%AE%E5%A6%82%E5%BF%8C%EF%BC%A0%E4%BA%8C%E6%97%A5%E7%9B%AE%E3%80%8D%E3%80%80%EF%BD%9E%E8%93%AE%E5%A6%82%E4%B8%8A%E4%BA%BA%E5%BE%A1%E4%B8%80%E4%BB%A3%E8%A8%98%E8%81%9E%E6%9B%B8%E3%81%AE/

- 蓮如上人御一代記聞書39「別義なく候ふ」 - 浄土真宗本願寺派 教念寺 https://www.kyonenji.jp/sunday_school/1556/

- 久的に継承する体制を維持する組織・制度を安定的に有しているという意味での「教団」の成立は歴史的に言えば https://doho.repo.nii.ac.jp/record/1369/files/%E5%90%8C%E6%9C%8B%E4%BB%8F%E6%95%9954.79-101.pdf