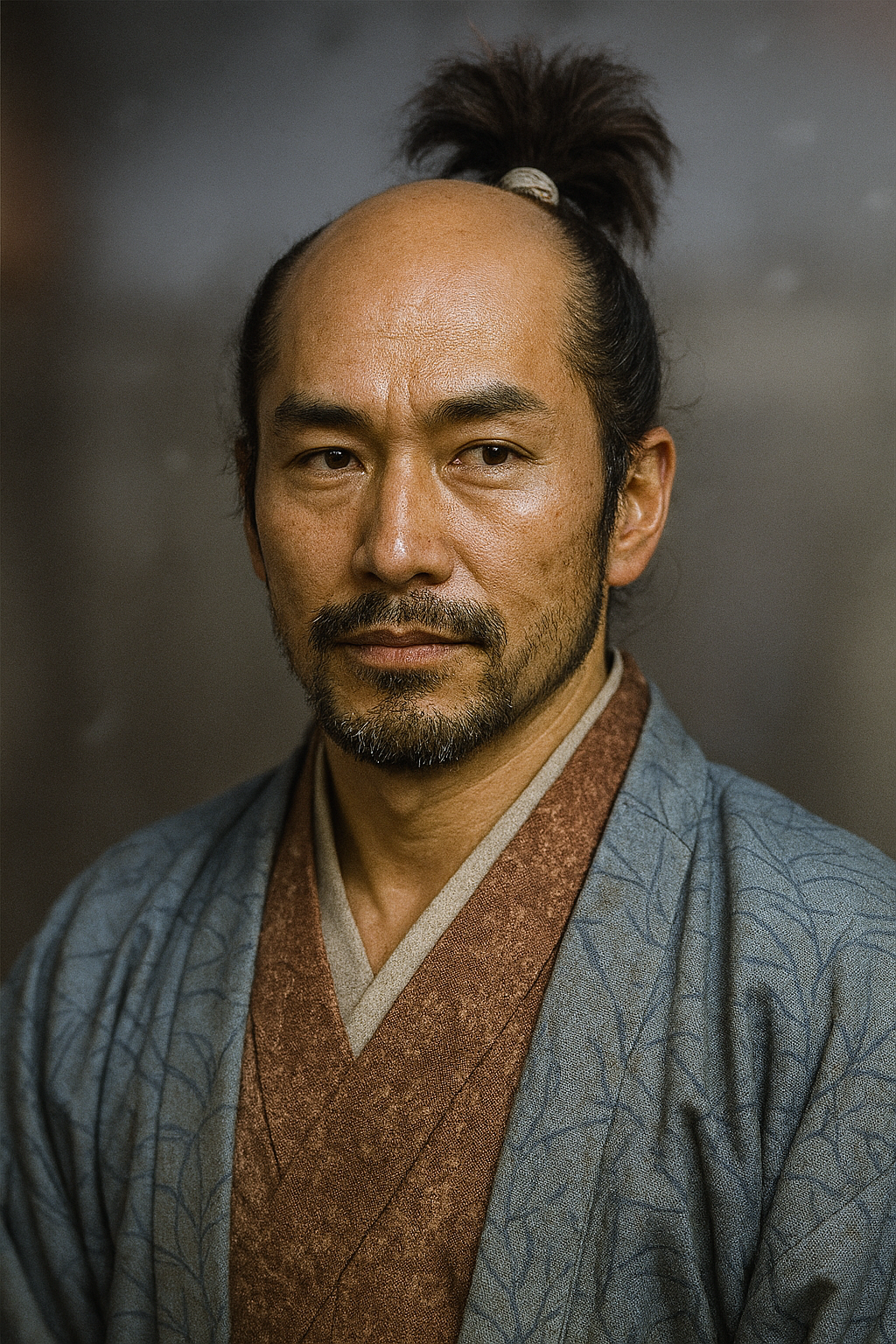

松永久通

松永久通は梟雄久秀の嫡男。多聞山城で育ち、永禄の変で将軍義輝殺害に加担。信長に臣従するも父と二度反逆。信貴山城で父と自害説が通説だが、楊本城で家臣に殺害された異説も。その最期は謎に包まれる。

梟雄の子、松永久通 ― 畿内動乱に生きた武将の実像と最期の謎

第一章:序論 ― 偉大なる父の影に

戦国時代の畿内にその名を轟かせた武将、松永久秀。主家・三好氏からの下剋上、将軍・足利義輝の殺害、東大寺大仏殿の焼討という「三悪事」を働いたとされる梟雄として、彼の名は広く知られている 1 。しかし、近年の研究、特に天野忠幸氏らによる実証的なアプローチにより、これらの悪評の多くは江戸時代に成立した『常山紀談』などの俗書によって形成された虚像であり、久秀は主君・三好長慶に忠誠を尽くした有能な政治家・武将であったという新たな実像が提示されつつある 2 。

この巨大な存在である父・久秀の影に隠れ、歴史上、多くを語られることのなかった人物がいる。その嫡男、松永久通である。一般的に、久通は「三好家臣。大和多聞山城主。久秀の子。将軍・足利義輝の謀殺などに加担した。のちに織田信長に属すが、父とともに信長に背いて敗れ、自害した」と、父の行動に付随する形で簡潔に紹介されるに留まる。

だが、父・久秀の評価が大きく転換しつつある現在、その子である久通の生涯もまた、新たな光の下で再検討されるべきではないだろうか。彼は単なる父の追随者だったのか。それとも、独立した意思を持つ一人の武将として、激動の時代を生きようとしたのか。本報告書は、通説の枠組みを超え、『多聞院日記』をはじめとする一次史料を丹念に読み解くことで、松永久通という一人の武将の実像、とりわけその謎に満ちた最期に迫ることを目的とする。父の影から久通を解き放ち、彼自身の足跡を追うことで、松永氏という一族が畿内史に刻んだ、より複合的で人間的な姿を浮かび上がらせたい。

松永久通 年表

|

西暦(和暦) |

久通の年齢 |

出来事(松永久通・松永家関連) |

関連する動向 |

|

1543(天文12) |

0歳 |

誕生したとされる 3 。 |

父・久秀は三好長慶の家臣として台頭。 |

|

1560(永禄3) |

18歳 |

父・久秀が大和国で多聞山城の築城を開始 4 。 |

|

|

1564(永禄7) |

22歳 |

多聞山城が完成 4 。父・久秀から家督を継承したとされる。 |

主君・三好長慶が死去。 |

|

1565(永禄8) |

23歳 |

永禄の変 。三好義継らと共に将軍・足利義輝を殺害 2 。 |

父・久秀は直接関与せず、義輝の弟・覚慶(義昭)を保護 2 。 |

|

1568(永禄11) |

26歳 |

織田信長の上洛に伴い、父と共に降伏。大和支配を安堵される 4 。 |

足利義昭が15代将軍に就任。 |

|

1571(元亀2) |

29歳 |

父と共に信長に反旗を翻す(第一次反逆) 4 。 |

反信長包囲網が形成される。 |

|

1573(天正元) |

31歳 |

信長に降伏。 多聞山城を明け渡す 4 。 |

武田信玄が死去し、包囲網が瓦解。 |

|

1575(天正3) |

33歳 |

十市遠勝の娘「御なへ」と結婚 8 。楊本城を拠点とする。 |

大和守護に塙直政が就任。久通と筒井順慶は与力となる 10 。 |

|

1577(天正5) |

35歳 |

8月、父と共に信長に再び反旗を翻し、信貴山城に籠城 11 。 |

上杉謙信の能登侵攻などに呼応。 |

|

1577(天正5) |

35歳 |

10月1日、楊本城にて家臣に殺害されたとされる( 異説 ) 8 。 |

織田信忠軍による信貴山城攻撃が開始される直前。 |

|

1577(天正5) |

35歳 |

10月10日、信貴山城落城の際、父と共に自害したとされる( 通説 ) 13 。 |

松永氏が滅亡。大和は筒井順慶の支配下となる。 |

第二章:松永弾正久秀の子として ― 栄華と動乱の渦中へ

出自と少年期

松永久通は、天文12年(1543年)に生まれたとされる 3 。父である松永久秀の出自は、摂津国五百住(いおずみ)の生まれとも 15 、阿波国や山城国の出身ともいわれ 16 、その前半生は謎に包まれている。しかし、久通が生まれた頃には、久秀は既に主君・三好長慶の祐筆(秘書)という文官の立場から、軍勢を率いる武将へと目覚ましい出世を遂げ、畿内政治の中枢でその才覚を発揮し始めていた 5 。

久通の生母が誰であったか、確たる史料は存在しない。しかし、父・久秀は三好政権内での地位を固める過程で、主君・三好長慶の娘を正室として迎えている 17 。もしこの正室が久通の母であったならば、彼は三好本宗家の血を引く貴公子ということになる。この出自は、単なる成り上がりの子ではないという自負を彼に与え、後の三好家における彼の行動原理を理解する上で重要な要素となる。彼は、父・久秀が一代で築き上げた権力の頂点に、生まれながらにして立つことを運命づけられていたのである。

栄華の象徴・多聞山城

久通が青年期を迎える頃、松永家の権勢は頂点に達し、その象徴として一つの城が築かれた。大和国、現在の奈良市に位置する多聞山城である。永禄3年(1560年)、父・久秀は大和支配の拠点としてこの城の築城を開始し、久通が22歳となる永禄7年(1564年)に完成させた 4 。

多聞山城は、単なる軍事拠点ではなかった。それは、当時の日本の築城技術と文化の粋を集めた、画期的な城郭であった。曲輪全体に礎石と高石垣を用い、壁は白漆喰で塗られ、屋根は瓦で葺かれた恒久的な建築物が立ち並んでいた 4 。特筆すべきは、塁上に築かれた長屋形式の櫓であり、これが「多聞櫓」の語源になったとされている 4 。さらに、城内には四階建ての「高矢倉」が存在したと記録されており、これが事実であれば、織田信長の安土城に先駆ける天守建築の萌芽であった可能性も指摘される 4 。

その壮麗さは、畿内を訪れたイエズス会宣教師ルイス・デ・アルメイダの書簡によって、遠くヨーロッパにまで伝えられている。彼は多聞山城を「キリスト教国においても見たことがないほど白く輝く壁」「宮殿はことごとく杉材で造られ、その香りは入る者を喜ばせる」「世界中にこの城ほど善くかつ美しいものはないであろう」と、驚嘆と賛辞の言葉をもって絶賛した 4 。城内は狩野派の絵師による金碧障壁画で飾られ、父・久秀が収集した「九十九髪茄子」や「古天明平蜘蛛」といった天下の名物茶器が並ぶ、一大文化サロンでもあった 4 。

久通は、このような軍事的権威、政治的権力、そして文化的洗練が一体となった空間で多感な時期を過ごした。彼にとって多聞山城は、単なる居城ではなく、松永家のアイデンティティそのものであった。ゼロから権力を築き上げた父とは異なり、久通は生まれながらの支配者としての教育と環境を与えられた。この経験は、彼の価値観や美意識を深く形成したであろうと同時に、後に彼が直面する過酷な現実との間に、埋めがたい乖離を生じさせる一因となったのかもしれない。

第三章:三好政権の中枢へ ― 家督継承と永禄の変

家督継承と若き当主

永禄7年(1564年)7月、三好政権を率いてきた三好長慶が病没すると、畿内の権力構造は大きく揺らぎ始める。この頃、松永久秀は隠居し、家督は嫡男である久通に譲られていたとされる 2 。20代前半の若さで松永家の当主となった久通は、父と共に大和国内での支配を固めるべく、精力的に活動を開始する。例えば、永禄8年(1565年)には、宿敵である筒井順慶の攻撃に備えるよう、父・久秀との連署状をもって大和の国人・古市氏に指示を送るなど、若き当主としての役割を確かに果たしていた 20 。

永禄の変への加担

松永久通の名が歴史の表舞台に大きく刻まれる最初の事件が、永禄8年(1565年)5月19日に発生した「永禄の変」である。この日、三好家の新当主・三好義継と、三好三人衆(三好長逸、三好政康、岩成友通)らは、約1万の兵を率いて京の二条御所にあった室町幕府13代将軍・足利義輝を襲撃し、殺害に至らしめた 2 。

この未曾有の将軍殺害事件において、松永久通は実行部隊の一人として、軍勢を率いて参加していた 5 。これは、松永家当主として、主家である三好本宗家の当主・三好義継の命令に忠実に従った行動であったと考えられる 2 。長慶亡き後の三好家において、将軍近臣の排除を目的としたこのクーデターに、松永家としても与しないという選択肢はなかったのだろう。

父子の行動の対比

注目すべきは、この事件における父・久秀の動向である。一次史料を検証すると、事件当日、久秀は京にはおらず、大和国にいたことが判明しており、将軍殺害への直接的な関与はなかったとする見方が今日の定説となっている 2 。彼が事件の報に接して取った行動は、息子の久通とは対照的であった。

久秀は、義輝の弟で、当時は僧として奈良・興福寺一条院にいた覚慶(後の15代将軍・足利義昭)の身柄を保護する動きを見せる 2 。これは、三好義継らが覚慶の殺害にまで及ぶ可能性を危惧し、次期将軍候補を自らの手中に確保することで、今後の政治的優位を保とうとする、極めて高度な政治判断であった。一部の記録では、久秀が息子の久通を説得し、覚慶の安全を確保させようとしたとさえ伝えられている 2 。

この永禄の変における父子の行動の差異は、彼らの政治的スタンスの違いを鮮明に映し出している。久通は、三好一門の若き当主として、主君・義継の意向に忠実に従う「組織人」としての行動に徹した。彼にとって、それは三好家臣としての当然の責務であったのかもしれない。一方、久秀は、三好家の家臣という枠組みを超え、畿内全体のパワーバランスを俯瞰し、次の一手を冷静に打つ「戦略家」として動いた。外様出身であるからこそ持ち得た客観性と、乱世を生き抜いてきた経験が、彼にそのような大局観を与えていた。この一件は、松永家内部における「継承世代」と「創業世代」の価値観や行動原理の違いを浮き彫りにする象徴的な出来事であったといえる。

第四章:織田信長との相克 ― 翻弄される大和国主

信長への臣従と最初の反逆

永禄11年(1568年)、尾張から急速に勢力を拡大した織田信長が、足利義昭を奉じて上洛を果たす。この新たな覇者の出現は、畿内の政治情勢を一変させ、松永父子の運命をも大きく揺さぶった。三好三人衆との抗争で窮地に立たされていた久秀・久通父子は、いち早く信長の実力を見抜き、芥川山城で拝謁してその軍門に降った 4 。信長もまた、畿内の有力者である松永氏の力を利用するため、彼らの大和一国における支配権を安堵した。これにより、松永父子は織田政権下の一武将として、宿敵・筒井順慶らとの戦いを続けることとなる 20 。

しかし、その臣従関係は長くは続かなかった。元亀2年(1571年)、甲斐の武田信玄が西上作戦を開始し、将軍・足利義昭がその背後で画策する「反信長包囲網」が形成されると、久秀・久通父子もこれに呼応。三好三人衆と和睦し、信長に対して反旗を翻したのである 4 。これは、信長の力が未だ盤石ではないと判断し、再び畿内の覇権を狙った大きな賭けであった。

多聞山城の明け渡し

この賭けは、天正元年(1573年)4月の武田信玄の急死によって脆くも崩れ去る。信長包囲網が瓦解し、同年11月には三好義継も若江城で討たれると、松永父子は完全に孤立した 4 。信長は佐久間信盛を大将とする軍勢を派遣し、松永家の本拠地・多聞山城を包囲。万事休した父子は、降伏を申し出た 4 。

この時、信長が突きつけた降伏の条件は、極めて厳しいものであった。それは、松永家の栄華の象徴である「多聞山城の明け渡し」であった 4 。信長は、かねてより多聞山城の壮麗さと、城内に収められた数々の名物や宝物を高く評価しており、これを手に入れることを赦免の条件としたのである 4 。天正元年12月26日、多聞山城は織田方に開城され、松永家の手から永遠に失われた。翌年3月、信長は自ら多聞山城に入城して城内を検分し、東大寺正倉院から名香・蘭奢待を運び込ませ、この城の舞台でそれを切り取るという儀式を執り行った 4 。これは、松永家の権威と栄光を、完全に自らのものとして吸収したことを天下に示す、強烈な政治的パフォーマンスであった。

楊本城時代と勢力維持の試み

本拠地を失った松永久通は、信貴山城に籠もる父・久秀とは別に、大和国・楊本(やなぎもと)城(現在の奈良県天理市柳本町)を新たな拠点とした 8 。多聞山城の喪失は、松永家が畿内における独立大名から、織田政権下の一武将へと「格下げ」されたことを意味する屈辱的な出来事であった。久通は、この失われた権威を取り戻すべく、必死の勢力回復工作に乗り出す。

その最も重要な一手が、天正3年(1575年)7月に行われた、大和の有力国人・十市(とおち)遠勝の娘「御なへ」との結婚であった 8 。当時、十市氏は親松永派と、松永氏の宿敵・筒井順慶に通じる親筒井派に内部分裂しており、家中は混乱状態にあった 22 。この婚姻は、十市氏の親松永派を確実に取り込み、大和国内における自らの影響力を維持・拡大するための、極めて戦略的な政略結婚であった 24 。

しかし、信長は松永氏の再興を容易には許さなかった。同年、大和守護として腹心の塙直政を送り込み、久通と宿敵・筒井順慶をその与力(補佐役)として並立させるという巧みな分断統治策をとった 10 。久通は、父と共に信長に反逆した「共犯者」でありながら、その後の勢力回復の最前線に立たされ、信長の張り巡らせた巧みな統制網の中で、苦しい戦いを強いられることとなったのである。

第五章:最期の謎 ― 信貴山城か、楊本城か

背景:二度目の反逆

天正5年(1577年)8月、松永久秀・久通父子は、その後の運命を決定づける最後の行動に出る。当時、織田軍の一員として石山本願寺攻め(石山合戦)に参加していたが、突如として陣を無断で離脱。居城である信貴山城に立て籠もり、再び信長に対して反旗を翻したのである 11 。これは、北陸で織田軍を破った上杉謙信の南進や、毛利氏、石山本願寺といった反信長勢力に呼応した動きであった。信長は再三にわたり降伏を勧告したが、久秀はこれに応じず、ここに松永氏の存亡をかけた最後の戦いの火蓋が切られた。

通説:父との壮絶な自害

信長は、嫡男・織田信忠を総大将とし、筒井順慶らを加えた大軍を信貴山城へと差し向けた。同年10月1日には支城の片岡城が落城し、10日には信貴山城への総攻撃が開始された 11 。

通説として広く知られているのは、この日の壮絶な結末である。『信長公記』をはじめとする多くの軍記物によれば、追い詰められた父・久秀は、信長が喉から手が出るほど欲しがったという名物茶釜「平蜘蛛」を木槌で打ち砕き、「この首と平蜘蛛だけは信長に見せるものか」と言い放った後、天守に火をかけ、一族郎党と共に見事な切腹を遂げたとされる 14 。そして、息子の久通もまた、この燃え盛る信貴山城の天守で、父と運命を共にしたと伝えられている 1 。奈良・興福寺多聞院の僧侶・英俊が記した『多聞院日記』の10月11日条にも、「昨夜松永父子切腹自焼了(昨夜、松永父子は切腹し、自ら火をかけて死んだ)」との記述があり 12 、父子ともに信貴山城で果てたという見方が、長らく定説とされてきた。

異説:『多聞院日記』が語る衝撃の結末

しかし、当代随一の一級史料と評価される、その『多聞院日記』には、この通説を根底から覆す、看過できない記述が存在する。それは、信貴山城が落城する9日も前の、 天正5年10月1日 の条である。

「楊本・クロツカモ内ワレテ、楊本ノ衆ヨリ金吾ヲ令生害、則入夜城モ落了」 8

これを現代語に訳すと、「楊本城と黒塚で内輪揉めが起こり、楊本城の者たちが金吾(きんご)を殺害した。そして夜に入って城も落ちた」となる。この「金吾」という名は、当時の官途名などから松永久通その人を指すと考えられている 8 。もしこの記述が事実であるならば、久通の最期は、父と共に壮絶な自害を遂げたという英雄的な物語とは全く異なる様相を呈してくる。彼は、信貴山城が炎上するよりも前に、自らの居城である楊本城で、信頼していたはずの家臣団によって裏切られ、殺害されていたことになるのである。

史料批判と真相へのアプローチ

なぜ、このように記録が食い違うのか。それぞれの史料の性格を比較検討する必要がある。『信長公記』は、織田家の視点から書かれた公式の戦記であり、戦の勝敗や大将の首級といった大筋の結果を記すことに主眼が置かれている。そのため、松永父子が滅亡したという「結果」が重要であり、その詳細なプロセス、特に支城で起きた個別の事件については、省略されたか、あるいは情報が正確に伝わっていなかった可能性がある。

一方で、『多聞院日記』の著者・英俊は、大和国に在住する僧侶であり、現地の詳細な情報を日々記録していた。特に大和国内で起きた局地的な事件に関しては、その信憑性は極めて高いと考えられる。

では、なぜ楊本城で「内ワレ(内部分裂)」が起き、久通は殺害されたのか。その背後には、松永氏の長年の宿敵であり、この信貴山城攻めでは織田軍の主力として大和国内の道案内役を務めていた、筒井順慶の存在が浮かび上がる。敵の内部を切り崩す「調略」は、戦国時代の常套手段である。順慶は、信貴山城という本丸を攻め落とす前段階として、その重要な支城である楊本城を内部から無力化するため、久通の家臣に内応を働きかけたのではないか。主君の度重なる反逆に、将来を悲観した家臣たちが、筒井方の甘言に乗って主君を裏切ったという筋書きは、十分に考えられる。

この異説を採るならば、松永久通の死は、父の反逆に巻き込まれた悲劇という側面だけでなく、彼自身が城主として家臣団を完全に掌握しきれず、敵の巧みな情報戦の前に命を落としたという、一人の領主としての「敗北」であったことを意味する。通説が描く「父と共に壮絶な最期」というイメージは、ある意味で久通を悲劇の英雄として美化しているが、『多聞院日記』が示唆する現実は、より無惨で、戦国乱世の非情さを象徴していると言えよう。

松永久通の最期に関する諸説比較

|

項目 |

通説(父子同時自害説) |

異説(楊本城殺害説) |

|

典拠史料 |

『信長公記』、『多聞院日記』(10月11日条)など 1 |

『多聞院日記』(10月1日条) 8 |

|

没年月日 |

天正5年10月10日 |

天正5年10月1日 |

|

場所 |

信貴山城(奈良県生駒郡平群町) |

楊本城(奈良県天理市柳本町) |

|

死因 |

父・久秀と共に切腹、自焼 |

家臣による殺害(生害) |

|

背景・文脈 |

織田信忠軍による総攻撃の末、落城 |

内部崩壊、筒井順慶による調略の可能性 |

第六章:久通死後の世界 ― 残された人々

松永久通の死と松永氏の滅亡は、大和国、ひいては畿内の勢力図に決定的な変化をもたらした。彼の死後、彼を取り巻いていた人々は、新たな時代の荒波の中で、それぞれの道を歩むことになる。

妻・おなへのその後

夫・久通の死後、妻であった十市氏の「御なへ」は、実家である十市家へと戻った 24 。彼女は、松永家に嫁ぎ、その権勢を間近で見てきた経験を政治的な武器として、新たな生き残りの道を探る。彼女は自らが十市家の「嫡流」であるとの立場を強く主張し、松永氏と敵対していた筒井氏の一族から布施次郎(後の十市藤政)を婿養子として迎え、家督を継承させようと画策した 24 。

この動きは、十市氏の庶流であり、以前から筒井派として行動していた十市遠長らとの間で、激しいお家騒動を再燃させることとなった 23 。結果的に、おなへの主張が通る形で家督継承は行われ、大和の有力国人であった十市氏は、その独立性を失い、筒井氏の配下の一武将として組み込まれていくことになった 22 。おなへは、単なる悲劇の未亡人として終わるのではなく、夫の死後も、自らの血統と政治的経験を最大限に利用して、新たな権力構造の中で生き抜こうとした、したたかな政治的アクターであったといえる。

宿敵・筒井順慶の大和統一

松永氏という長年の宿敵を排除した筒井順慶は、信長から大和一国の支配を正式に認められ、ついに大和統一の悲願を達成した 11 。信長の命令に基づき、順慶は松永氏の栄華の象徴であった多聞山城をはじめ、大和国内の諸城を破却し、自らの居城である郡山城にその機能を集約させた 4 。これにより、大和国は中世的な国人割拠の状態から、近世的な一元支配体制へと移行していくことになる。久通が守ろうとした松永氏の支配体制は、彼の死と共に完全に解体された。

父・久秀の墓

信貴山城で壮絶な最期を遂げたとされる父・松永久秀の死後には、興味深い伝承が残されている。その遺体は、長年敵対してきた宿敵であるはずの筒井順慶によって、達磨寺(現在の奈良県王寺町)に手厚く葬られたというのである 13 。現在も同寺には、久秀の墓と伝えられる無縫塔が残されている 28 。

敵将を丁重に葬るというこの行為は、単なる美談として片付けることはできない。これは、大和国の新たな支配者となった順慶が、旧敵の権威すらも自らのものとして取り込み、その度量の大きさを示すことで、国内の求心力を高めようとした、高度な政治的パフォーマンスであったと解釈できる。松永氏の「死」すらも、筒井氏による大和統一の物語を完成させるための道具として利用されたのである。父・久秀が(伝承上は)手厚く葬られたのに対し、息子・久通が(異説によれば)家臣に裏切られ無惨な死を遂げたというその対比は、戦国時代の勝者と敗者の現実を、あまりにも冷徹に映し出している。

第七章:結論

松永久通の生涯を追うことは、偉大なる父・久秀の影に隠された、一人の武将の苦闘の軌跡を辿る旅であった。通説にみられるような、単に父の行動に追随した「添え物」としての存在ではなく、彼は三好家の若き当主として、また織田体制下で翻弄される大和国主として、自らの立場と権益を守るために主体的に行動した、独立した武将であったことが明らかになった。

彼の生涯は、父・久秀、主君・三好義継、そして絶対的な覇者・織田信長という、あまりに巨大な存在たちの間で、自らの道を必死に切り開こうとした苦闘の連続であった。生まれながらにして享受した多聞山城の栄華は、信長の前に脆くも失われ、その後の楊本城での勢力回復の試みも、宿敵・筒井順慶の巧みな調略の前に潰えた可能性が高い。

特に、その最期を巡る『多聞院日記』の記述は、我々に歴史研究の醍醐味と厳しさを同時に突きつける。父と共に壮絶な自害を遂げたという英雄的な物語の裏に隠された、家臣による裏切りと殺害という、より生々しく、そしてより悲劇的な結末。この異説の存在は、一つの出来事が、依拠する史料によって全く異なる物語を紡ぎ出すことを示しており、歴史を読み解く上で、史料批判がいかに重要であるかを我々に教えてくれる。

最終的に、松永久通は「梟雄の子」という一面的なレッテルから解放されるべきである。彼は、戦国乱世の複雑さと非情さをその一身に体現し、時代の大きなうねりの中で自らの役割を果たそうとしながらも、志半ばで倒れた悲劇の武将として、記憶されるに値する人物である。彼の生涯を丹念に追うことで、私たちは戦国という時代の光と影を、より深く理解することができるのである。

引用文献

- なぜ松永久秀は誤解されていたのか―三悪説話に反駁する https://monsterspace.hateblo.jp/entry/matsunagahisahide

- 松永久秀の再評価のために ~松永久秀は三悪を行っていない ... https://mokotabi.exblog.jp/31258100/

- shiro728.web.fc2.com http://shiro728.web.fc2.com/busyou/ma/ma.html

- 多聞山城(別名多聞城)(指定無)(奈良市法蓮町)(奈良市立若草中学校) https://kunioyagi.sakura.ne.jp/ryokou/000-siro/tojou-yotei/29-nara/tamonyama-jou.pdf

- 松永久通(1/2)天下人の間で翻弄された大名 - 日本の旅侍 https://www.tabi-samurai-japan.com/story/human/937/

- 激闘!辰市城の戦い - M-NETWORK http://www.m-network.com/tsutsui/t01_07.html

- www.tabi-samurai-japan.com https://www.tabi-samurai-japan.com/story/human/937/2/

- 松永久通の没地 - M-NETWORK http://www.m-network.com/sengoku/hisahide/hc_03botsuchi.html

- TC03 十市新次郎 - 系図コネクション https://www.his-trip.info/keizu/tc03.html

- 「筒井順慶」ライバルは松永久秀。”日和見” で知られる順慶の激動人生とは | 戦国ヒストリー https://sengoku-his.com/506

- 信貴山城の戦い http://tenkafubu.fc2web.com/nara/htm/sigi.htm

- 視聴記録『麒麟がくる』第40回「松永久秀の平蜘蛛」2021.1.10放送 - note https://note.com/senmi/n/nd36b8b1a735b

- 信貴山城の戦い - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BF%A1%E8%B2%B4%E5%B1%B1%E5%9F%8E%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84

- 【解説:信長の戦い】信貴山城の戦い(1577、奈良県生駒郡) 梟雄・松永久秀の最期となった合戦 https://sengoku-his.com/12

- 松永久秀は何をした人?「信長を二度も裏切った極悪人で平蜘蛛を抱えて爆死した」ハナシ|どんな人?性格がわかるエピソードや逸話・詳しい年表 https://busho.fun/person/hisahide-matsunaga

- 松永久秀 | 歴史の魅力 https://rekishi-miryoku.com/article/matsunaga_hisahide/

- 松永久秀- 維基百科,自由的百科全書 https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E6%9D%BE%E6%B0%B8%E4%B9%85%E7%A7%80

- これを読めばあなたも『松永久秀』が良くわかる?【前編】 https://akahigetei.weblike.jp/hurinkazan/danjo1.html

- 松永久秀- 维基百科,自由的百科全书 https://zh.wikipedia.org/zh-cn/%E6%9D%BE%E6%B0%B8%E4%B9%85%E7%A7%80

- 歴史の目的をめぐって 筒井順慶 https://rekimoku.xsrv.jp/2-zinbutu-18-tustsui-zyunkei.html

- 久秀敗北 信長が松永父子に突き付けた降伏の条件とは - らいそく https://raisoku.com/7282

- 十市遠勝とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E5%8D%81%E5%B8%82%E9%81%A0%E5%8B%9D

- 戦国期大和の古豪にして磯城の王者・十市氏~大和武士の一族(2) - 大和徒然草子 https://www.yamatotsurezure.com/entry/yamatonobuke02_toichi

- おなへ - 戦国の足跡を求めて...since2009 - FC2 http://pipinohoshi.blog51.fc2.com/blog-entry-884.html

- 松永久秀とは? わかりやすく解説 - Weblio国語辞典 https://www.weblio.jp/content/%E6%9D%BE%E6%B0%B8%E4%B9%85%E7%A7%80

- 松永久秀 最期の言葉 戦国百人一首㊺|明石 白(歴史ライター) - note https://note.com/akashihaku/n/na925a3290a35

- 松永久秀の最期と、その後のイメージなど(1) 久秀の最期について - note https://note.com/amakijiro/n/n5a01938d17f1

- 松永久秀墓(所在:達磨寺) | 奈良県歴史文化資源データベース https://www.pref.nara.jp/miryoku/ikasu-nara/bunkashigen/main00099.html

- 松永久秀ゆかりの地を巡る | 英傑大戦のコミュニティ https://taisengumi.jp/posts/157965

- 達磨寺に眠る松永久秀の墓参り。 - 坂の上のサインボード - エキサイトブログ https://signboard.exblog.jp/29971879/