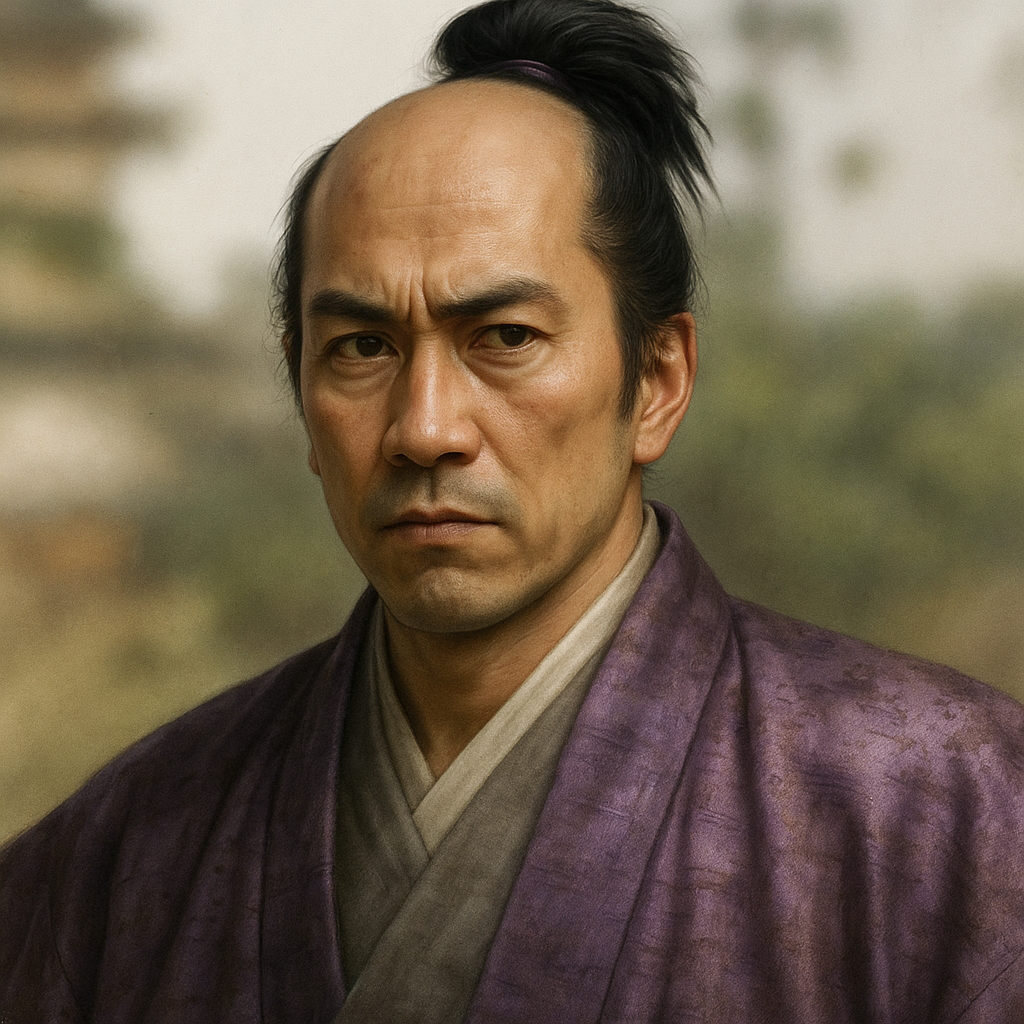

栗山大膳

栗山大膳は福岡藩筆頭家老。黒田騒動で主君・忠之を幕府に直訴し、藩を改易の危機から救った「逆説の忠臣」。堀川開削など藩政にも貢献。

栗山大膳利章の生涯 ― 逆説の忠臣、その実像と遺産

序章:栗山大膳とは何者か ― 逆説の忠臣

江戸時代前期、筑前国福岡藩の筆頭家老であった栗山大膳(名は利章)は、日本史上でも特異な存在として知られている。彼の名は、伊達騒動や加賀騒動と並び称される江戸三大御家騒動の一つ、「黒田騒動」の首謀者として歴史に刻まれている 1 。その行動は、家臣としてあるまじき、主君である二代藩主・黒田忠之を「幕府に対し謀反の疑いあり」と江戸幕府に直訴するという前代未聞のものであった 3 。

一見すれば、この行いは主君への裏切り、不忠の極みと断じられても致し方ない。しかし、歴史の評価は逆説的である。彼のこの行動は、後世において「主家を救った捨身の智略」「忠臣の中の忠臣」として称賛されるに至るのである 1 。主君を幕府に売りながら、なぜ彼は「忠臣」と見なされたのか。この報告書は、この大きな逆説を解き明かすことを目的とする。そのためには、単に黒田騒動の顛末をなぞるだけでは不十分である。栗山大膳という人物の出自、彼が生きた時代の政治力学、そして彼自身の内なる信念という複数の視点からその生涯を丹念に再構築し、複雑にして深遠なその人物像の実像に迫るものである。

第一章:忠義の源流 ― 栗山家の出自と父・利安の功績

栗山大膳の行動原理を理解する上で、その出自、特に父・利安の存在を抜きにして語ることはできない。大膳の中に深く根ざした「忠義」の観念は、この偉大な父の生き様から受け継がれたものであった。

栗山家の系譜と黒田家における地位

栗山家は、播磨の名族として知られる赤松氏の支流であり、その発祥は姫路の栗山邑にあると伝えられている 8 。その家名を黒田家において不動のものとしたのが、大膳の父、栗山備後守利安である。利安は、黒田家の始祖・黒田孝高(官兵衛、後の如水)がまだ播磨姫路城主・小寺氏の一家老に過ぎなかった時代から仕えた股肱の臣であった 9 。その長年の功績により、黒田家臣団における序列第一位、すなわち筆頭家老の地位を確立し、「一老」と称されるほどの重鎮であった 9 。

父・利安の人物像と功績

父・利安は、黒田家を代表する猛将として「黒田二十四騎」「黒田八虎」の一人に数えられ、その武勇は広く知られていた 9 。数多の合戦で武功を挙げたが、その忠誠心を最も象徴する逸話が、有岡城における主君・孝高の救出劇である。織田信長に反旗を翻した荒木村重によって孝高が捕らえられ、土牢に幽閉された際、利安は同じく重臣の母里友信と共に決死の覚悟で城に潜入し、主君を救出した 12 。この一件により、利安は孝高から絶対的な信頼を得ることになる。

一方で、利安は単なる武辺者ではなかった。その人柄は万事が控えめで寡黙、道で誰かに会えば身分に関わらず必ず馬から降りて挨拶を欠かさなかったという 9 。自身の生活は質素を旨としながら、困窮する者を見れば見返りを求めずに金銀を貸し与えるなど、仁徳の士としての一面も持ち合わせていた 9 。孝高が臨終の際、特に枕元に利安を呼び寄せ、跡を継ぐ長政の後事を託したという事実は、利安が黒田家にとってどれほど重要な存在であったかを物語っている 9 。

大膳への継承

栗山大膳利章は、天正19年(1591年)、父・利安が豊前国の平田城主であった時に生を受けた 5 。彼は、黒田家創成期から主家と運命を共にしてきた父の背中を見て育った。そこから受け継いだのは、単なる主君個人への忠誠心ではない。黒田家という「家門」そのものの存続と安泰を自らの命よりも優先するという、強烈なまでの責務感であった。大膳の生涯を貫く行動原理の源流は、まさしくこの父・利安の生き様にこそ求められるのである。彼の後の行動は、主君個人への忠誠と、主家全体への忠誠が矛盾した際に、後者を優先するという価値観の発露であった。

第二章:二代藩主・忠之の登場と対立の萌芽

栗山大膳と二代藩主・黒田忠之の対立は、単なる性格の不一致や個人的な確執に起因するものではない。それは、戦国の気風を色濃く残す「創業世代」の家老と、泰平の世に生まれた「二代目」の君主との間に生じた、深刻な世代間の価値観の断絶がもたらした悲劇であった。

藩主・黒田忠之の資質と長政の憂慮

黒田忠之は慶長7年(1602年)、皮肉にも後に自らを糾弾することになる筆頭家老・栗山利安の屋敷で生誕した 16 。祖父・孝高や父・長政が戦乱の世を自らの知力と武力で生き抜き、大名の地位を築き上げたのとは対照的に、忠之は生まれながらにして大大名の世子であった。その性格は奔放かつ我儘で、粗暴な一面があったと記録されている 17 。

父・長政は、この嫡男の器量を深く憂慮していた。藩主としての資質に欠けると考えた長政は、一時期、本気で忠之を廃嫡し、人望の厚い三男・長興に家督を譲ることを決意した。その際、忠之に送った書状の内容は、「二千石の田地を与えて百姓とするか、一万両を与えて関西で商人とするか、千石の知行で寺を建立し僧侶とするか」という、世継ぎに対するものとしてはあまりに苛烈なものであった 1 。これは、長政が抱いていた危機感の強さを如実に示している。

大膳の介入と後見役就任

この父子の断絶という危機に際し、防波堤となったのが若き忠之の守役であった栗山大膳であった。大膳は忠之に対し「このような辱めを受けるくらいならば、武士として潔く切腹なされよ」と覚悟を促す一方で、自らは六百石以上の藩士の嫡子たちを集め、廃嫡を撤回しなければ全員で殉死するという血判状を作成し、長政に直談判に及んだ 1 。

我が子を思う家臣たちの強い覚悟を目の当たりにした長政は、この嘆願を受け入れ、廃嫡を断念する。そして、自らの死期が近いことを悟ると、大膳ら宿老に忠之の将来を託してこの世を去った 2 。この一件により、大膳は単なる藩主の守役から、藩政全体を後見するという、より重い責務を担うことになったのである。

確執の始まり ― 諫言のすれ違い

しかし、この大膳の忠義は、結果として忠之との間に修復不可能な亀裂を生むことになる。長政の死後、大膳は後見役として忠之に藩主としての心得を説いた諫書を送った。しかし、その内容が「早寝早起きを心がけること」「飲酒を慎むこと」といった、まるで子供を諭すかのような細々としたものであったため、若き藩主の自尊心を著しく傷つけた 1 。

忠之にとって、この諫書は旧世代の家老からの押し付けであり、自らの君主としての権威を根本から否定するものと受け取られた。この一件を境に、忠之は大膳をことさらに疎んじるようになり、両者の溝は日を追うごとに深まっていった。このすれ違いは、やがて藩全体を揺るがす大騒動へと発展する火種となったのである。

第三章:黒田騒動の激化 ― 主君への直訴

忠之と大膳の対立は、藩主の代替わりに伴う世代交代の軋轢に留まらず、藩政の根幹を揺るがす深刻な事態へと発展していく。忠之の側近政治と幕法を無視した暴政は、ついに栗山大膳を「主君への直訴」という最後の手段へと追い込んだ。

第一節:側近政治と藩政の混乱

藩主の座に就いた忠之は、父・長政の代からの宿老たち、特に目の上の瘤であった栗山大膳を藩政の中枢から遠ざけた。そして、自らが小姓時代から目をかけていた倉八十太夫正俊を側近として重用する 1 。十太夫は元々二百石程度の足軽身分であったが、忠之の寵愛を一身に受け、破格の出世を遂げる。禄高は加増を重ねて一万石に迫り、ついには譜代の重臣たちを差し置いて家老の列に加えられた 1 。

忠之は、この十太夫ら側近集団を使い、自らの意のままに藩政を動かし始める。その象徴的な行動が、寛永2年(1625年)に建造された豪華な御座船「鳳凰丸」であった 18 。当時、幕府は武家諸法度によって大名の軍事力を厳しく制限しており、大型船の建造は固く禁じられていた。この「鳳凰丸」は軍船と見なされかねない華美で巨大なものであり、案の定、幕府から厳しい咎めを受けた。この時は大膳ら宿老が必死に弁明と謝罪を重ねたことで、船を取り壊すことを条件に事なきを得たが、忠之の行動は改まらなかった 11 。

さらに忠之は、これも幕府に無断で足軽二百人を新たに召し抱え、十太夫に預けて独自の銃隊を編成させた 1 。世は軍縮の時代であり、大名が許可なく城を修築したり、士卒を増員したりすることは、幕府による「藩取り潰し」の絶好の口実となりうる、極めて危険な挑発行為であった。

第二節:決裂と幕府への上訴

藩の将来を憂い、忠之の暴政に対して諫言を続ける者は、もはや栗山大膳ただ一人となっていた 11 。しかし、その忠言が聞き入れられることはなく、むしろ忠之の反感を増すばかりであった。

寛永9年(1632年)、参勤交代を終えて福岡に帰国した忠之は、病と称して出仕を拒んだ大膳に対してついに堪忍袋の緒が切れ、その成敗(殺害)を計画する 20 。この計画は、他の家臣たちの必死の制止によって寸前で食い止められ、大膳は閉門処分に留まったが、両者の関係は完全に破綻した。

自らの命に危険が迫り、もはや藩内での説得や改革は不可能であると悟った大膳は、最後の、そして最も過激な手段に打って出る。彼は密かに福岡を脱出し、江戸の幕府に駆け込み、「主君・黒田忠之に幕府転覆の企てあり」と直訴したのである 1 。これは、自らの身と家名を犠牲にしてでも、主家の暴走を止め、破滅から救おうとする、捨て身の賭けであった。

第三節:幕府の審理と裁定

一藩の筆頭家老が主君を謀反人として訴え出るという前代未聞の事態に、幕府は迅速かつ厳正に対応した。三代将軍・徳川家光は、この問題を大名統制の好機と捉え、自らが直々に裁定を下すことを決断する。寛永10年(1633年)、忠之、大膳をはじめとする福岡藩の主要な家臣たちが江戸城に召喚され、将軍臨席のもとで異例の審理が行われた 18 。

審理において、福岡藩側は「大膳の訴えは狂人の妄言である」と一貫して主張した 1 。一方、大膳の真意は、忠之の失政を幕府の権威によって正し、その元凶である側近・倉八十太夫の罪を公に認めさせることで、黒田家を改易の危機から救うことにあったと解釈されている 4 。

最終的に下された裁定は、極めて高度な政治的判断を示すものであった。まず、忠之の「謀反」は事実無根とされた。しかし、その一方で「治世に行き届かぬ点があった」として、その失政を事実上認定した。そして、形式的に一度筑前の領地を召し上げる形を取り、その上で、父・長政の関ヶ原における絶大な功績に免じて、旧領をそのまま再度与える(再安堵)という形を取ったのである 19 。

この裁定は、黒田家の存続を許す一方で、幕府の権威を明確に示すものであった。騒動の関係者の処遇は、その意図を明確に反映している。この一件で死罪となった者は一人もおらず、これは他の御家騒動と比較しても異例のことであった 1 。この裁定の結果、忠之の側近政治は弱体化し、藩政は再び宿老を中心とした合議制の色合いを強めていくことになり、幕府の狙い通りの結果となった 16 。

【表1】黒田騒動 主要関係者とその処遇

|

人物名 |

藩内での立場・役割 |

騒動における行動 |

幕府による裁定・処遇 |

典拠史料 |

|

栗山 大膳(利章) |

筆頭家老、麻底良城主 |

主君・黒田忠之の不行跡と謀反の疑いを幕府に直訴 |

陸奥盛岡藩(南部家)へ配流 (150人扶持) |

5 |

|

黒田 忠之 |

福岡藩二代藩主 |

側近を重用し、幕法に触れる大船建造や軍備増強を行う |

お咎めなし (形式的に領地を没収後、父・長政の功により再安堵) |

17 |

|

倉八 十太夫(正俊) |

忠之の側近、家老 |

忠之の寵愛を受け藩政に介入。「鳳凰丸」建造などを主導 |

高野山へ追放 |

1 |

|

黒田 一成(美作) |

家老(三奈木黒田家初代) |

長政時代からの宿老。騒動では大膳と対立する藩主側に立つ |

お咎めなし。騒動後も藩政を支え、島原の乱で活躍 |

20 |

|

井上 之房(周防) |

家老 |

長政時代からの宿老。騒動では藩主側に立つ |

お咎めなし。騒動後も藩政を支えるが、後に家は断絶(井上くずれ) |

10 |

第四章:流謫の地、盛岡にて ― 忠臣の余生

黒田騒動の裁定により、栗山大膳は「主君を直訴した罪」で陸奥盛岡へと流されることになった。しかし、彼の配流生活は、一般的な罪人のそれとは大きく異なっていた。それは、近世初期における「配流」という処遇が持つ、単なる刑罰に留まらない多面的な性格と、大膳自身の人物への評価を物語るものであった。

配流先での厚遇

寛永10年(1633年)、大膳は盛岡藩主・南部家の預かりの身となった 19 。形式上は流罪人であったが、南部家は彼を罪人としてではなく、むしろ客分に近い形で手厚く遇した 18 。その証左に、幕府から生涯にわたり「150人扶持」という、大身旗本に匹敵する破格の禄が支給され、臣下を連れての生活も許されていた 15 。預かった南部藩もまた、幕府の裁定の裏にある政治的文脈、すなわち大膳の行動が結果的に黒田家の存続に繋がったことを理解し、彼に敬意を払ったのである。

この配流に際し、大膳は黒田家に伝わる家宝の一つ、藩祖・如水が用いたとされる兜「白檀塗合子形兜」を持参したことが知られている。この兜は現在、もりおか歴史文化館に所蔵され、彼の数奇な運命を今に伝えている 1 。

盛岡での文化的貢献

大膳は盛岡の地で約20年を過ごしたが、単に隠棲していたわけではなかった。彼はその高い教養を活かし、盛岡の文化振興に少なからず貢献した。

彼は儒学に深く通じており、当代随一の学者であった林羅山とも交流があったと伝えられている 31 。盛岡においても、その学識を求める人々に教えを授けたと考えられる。また、禅の道にも通じており、茶道、特に遠州流の茶風を盛岡の地に伝えたのは大膳の功績とされる 31 。

さらに、同じく対馬藩の騒動によって盛岡に預けられていた外交僧・規伯玄方(方長老)と親交を結び、互いに知識を交換し、共に盛岡城下の文化レベルの向上に寄与した 15 。彼の存在は、文化的中心地であった京や江戸から遠く離れた盛岡にとって、貴重な知的資源となったのである。

最期と子孫

承応元年(1652年)3月2日、栗山大膳利章は配流先の盛岡にて、62年の波乱に満ちた生涯を閉じた 15 。その墓は盛岡市愛宕町にある曹洞宗の寺院・恩流寺にあり、親交のあった規伯玄方がその忠節を讃えて建てた碑が今も残されている 15 。

彼の死後、嫡男の利周(としちか)は、旧主である黒田家から福岡への帰参を許されたが、これを固辞し、臣下と共に盛岡の地に留まることを選んだ 5 。また、盛岡で生まれた三男の利政は、預かりの身である父をはばかり、母方の姓である「内山」を名乗って盛岡藩に仕官し、二百石取りの藩士として家名を後世に伝えた 5 。この内山家は、明治時代に入ってから本姓である栗山姓に復している 31 。

第五章:栗山大膳の遺産と後世の評価

栗山大膳の生涯は、黒田騒動という劇的な事件によって記憶されているが、彼の遺したものはそれだけではない。藩政家としての確かな実績、そして後世の創作物によって形成された「忠臣」としての文化的イメージは、彼の歴史的評価をより多層的なものにしている。

藩政における功績

騒動の首謀者という印象が強い大膳だが、彼は優れた藩政家でもあった。その代表的な功績が、元和7年(1621年)に着手した遠賀川と洞海湾を結ぶ運河「堀川」の開削事業である 19 。この事業は、遠賀川流域の洪水調整、灌漑用水の確保、そして石炭などの物資を運ぶ水運路の確立を目的とした、極めて長期的かつ壮大な計画であった。この工事は、黒田騒動や藩主・長政の死によって中断を余儀なくされたが、大膳の先見の明は後世に受け継がれた。着工から128年後の宝暦12年(1762年)、堀川はついに完成し、筑豊地域の経済発展に多大な貢献を果たしたのである 19 。

文学・芸能における「忠臣」像の形成

黒田騒動の劇的な展開は、江戸時代中期以降、大衆文化の格好の題材となった。特に歌舞伎や講談の世界では、「御伽譚博多新織(おとぎばなしはかたのにしきおり)」や、幕末の名作者・河竹黙阿弥によって集大成された「黒白論織分博多(こくびゃくろんおりわけはかた)」といった演目で繰り返し上演された 1 。これらの作品の中で、大膳は一貫して「主家の危機を救うために、我が身を犠牲にして非情の諫言を行った忠臣」として描かれ、そのイメージが大衆に広く浸透していった 1 。

この「忠臣・栗山大膳」という人物像を決定的なものにしたのが、近代文学の巨匠・森鷗外である。鷗外は、大正3年(1914年)に史伝小説『栗山大膳』を発表した 1 。彼は、福岡藩の公式記録である『黒田家譜』などの史料を基に、史実を尊重する姿勢を貫きながらも、大膳の行動を単なる感情的な反発ではなく、藩政を改革し主家を救うための、計算され尽くした高度な「武略」として解釈した 25 。鷗外自身の官僚としての経験や、武士の倫理観への深い洞察が、この解釈に影響を与えたことは想像に難くない。この作品によって、大膳の人物像は、単なる物語の英雄から、知的な裏付けを持つ「深謀遠慮の忠臣」として近代的な評価を確立したのである。

史料から見る騒動の記録

栗山大膳と黒田騒動に関する記録は、福岡藩の公式史料である『黒田家譜』およびその続編である『黒田続家譜』に詳細が残されている 34 。これらの記録は藩の公式見解を反映しているものの、事件の経緯を知る上での基本史料である。また、この一大事件は周辺大名にも大きな衝撃を与え、隣国熊本藩の『細川家史料』や、幕府の公式記録である『徳川実紀』(特に『大猷院殿御実紀』)にも注目すべき事件として記述が見られ、多角的な視点からの検証を可能にしている 24 。これらの史料群を通じて、我々は後世の創作によって脚色される以前の、より生々しい事件の姿に迫ることができる。

結論:時代に翻弄された忠義の形

栗山大膳利章の生涯は、戦国の遺風と近世の秩序が交錯する江戸時代初期という激動の転換期において、一人の武士がいかにして「忠義」という絶対的な価値観と対峙したかを示す、類稀な実例である。

彼の行動の根底には、父・利安から受け継いだ、黒田家そのものへの揺るぎない奉仕の精神があった。しかし、泰平の世における彼の忠義の対象は、もはや主君・忠之という「個人」ではなく、藩という「公儀」そのものへと昇華されていた。藩主の個人的な資質や暴政が、家そのものを存亡の危機に陥れた時、彼は自らの身と家名を社会的に抹殺されることを覚悟の上で、主家を救うという究極の選択を断行した。

幕府への直訴という前代未聞の行動は、表面上は「不忠」の極みでありながら、その本質は、より大きな枠組みでの忠義を貫くための、最後の「捨身の諫言」であった。そして、幕府が下した巧妙な裁定は、彼の真意をある程度汲み取りつつも、この家中の問題を幕藩体制という新たな秩序の中に巧みに収拾させた。

流謫の地・盛岡での厚遇された余生は、彼の行動が、当時の為政者たちにも単なる私怨や反逆とは見なされていなかったことを静かに物語っている。そして後世、彼の物語は「忠臣」の理想像として大衆文化の中で語り継がれ、文化的記憶として我々のうちに定着した。

栗山大膳は、旧時代の価値観と新時代の秩序の狭間で、自らが信じる「忠義」の形を命がけで貫き通した人物である。その複雑で矛盾に満ちた生涯は、組織と個人、そして時代が求める「正義」とは何かという普遍的な問いを、現代に生きる我々にも深く投げかけている。

巻末資料

【表2】栗山大膳(利章) 略年表

|

西暦 |

和暦 |

年齢 |

出来事 |

典拠史料 |

|

1591 |

天正19 |

1歳 |

豊前国平田城にて、栗山利安の子として誕生。 |

5 |

|

1621 |

元和7 |

31歳 |

藩政家として、遠賀川と洞海湾を結ぶ「堀川」の開削工事に着手。 |

19 |

|

1623 |

元和9 |

33歳 |

初代藩主・黒田長政が死去。二代藩主・黒田忠之の治世が始まる。 |

18 |

|

1625 |

寛永2 |

35歳 |

藩主・忠之が幕法で禁じられた御座船「鳳凰丸」を建造。幕府から咎めを受ける。 |

11 |

|

1632 |

寛永9 |

42歳 |

忠之との対立が激化。忠之に成敗されそうになり福岡を脱出、江戸幕府に忠之の謀反を上訴(黒田騒動勃発)。 |

1 |

|

1633 |

寛永10 |

43歳 |

将軍・徳川家光による裁定が下る。主君を訴えた罪により、陸奥盛岡藩への配流が決まる。 |

23 |

|

1652 |

承応元 |

62歳 |

配流先の盛岡にて死去。墓所は同地の恩流寺。 |

15 |

|

1762 |

宝暦12 |

- |

大膳が着手した堀川が、128年の時を経て完成する。 |

19 |

引用文献

- 黒田騒動 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%BB%92%E7%94%B0%E9%A8%92%E5%8B%95

- 黒田騒動(クロダソウドウ)とは何? わかりやすく解説 Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E9%BB%92%E7%94%B0%E9%A8%92%E5%8B%95

- (第12回) 森鴎外の『栗山(くりやま)大膳(だいぜん)』と篠栗 - ささぐり・ふるさとアーカイブ|ささぐり紀行 https://www.sasaguri-rekimin.jp/travelog/detail.php?serial=18

- 黒田騒動(クロダソウドウ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E9%BB%92%E7%94%B0%E9%A8%92%E5%8B%95-57976

- 栗山利章 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A0%97%E5%B1%B1%E5%88%A9%E7%AB%A0

- 栗山大膳、黒田騒動その後 | 小野 重喜 |本 | 通販 | Amazon https://www.amazon.co.jp/%E6%A0%97%E5%B1%B1%E5%A4%A7%E8%86%B3%E3%80%81%E9%BB%92%E7%94%B0%E9%A8%92%E5%8B%95%E3%81%9D%E3%81%AE%E5%BE%8C-%E5%B0%8F%E9%87%8E-%E9%87%8D%E5%96%9C/dp/4905327407

- 『栗山大膳、黒田騒動その後』小野重喜著 - 福岡 図書出版 花乱社~新刊紹介について~ http://karansha.com/kuriyamadaizen.html

- 黒田騒動で知られる栗山大膳の家系について調べている。その父である利安の先祖からの家系,また - レファレンス協同データベース https://crd.ndl.go.jp/reference/entry/index.php?id=1000199050&page=ref_view

- 栗山利安 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A0%97%E5%B1%B1%E5%88%A9%E5%AE%89

- 【黒田官兵衛特集】黒田二十四騎・黒田八虎【1】 - はりまうすと仲間たち https://harimarche.com/blog/51097_%E3%80%90%E9%BB%92%E7%94%B0%E5%AE%98%E5%85%B5%E8%A1%9B%E7%89%B9%E9%9B%86%E3%80%91%E9%BB%92%E7%94%B0%E4%BA%8C%E5%8D%81%E5%9B%9B%E9%A8%8E%E3%83%BB%E9%BB%92%E7%94%B0%E5%85%AB%E8%99%8E%E3%80%90%EF%BC%91/

- 筑前の小京都 https://www.welcomekyushu.jp/kanbei/document/doc_04.pdf

- 黒田家への貢献度が高かった家臣は? - ニッポン城めぐり https://cmeg.jp/w/yorons/52

- 黒田二十四騎 - 【公式】福岡城・鴻臚館 https://fukuokajyo.com/person/kuraoda24ki/

- 黒田家を支えた「黒田二十四騎」 - Fukuoka Now https://www.fukuoka-now.com/ja/the-twenty-four-horsemen-of-kuroda/

- 「栗山大膳(クリヤマダイゼン)」の意味や使い方 わかりやすく解説 Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E6%A0%97%E5%B1%B1%E5%A4%A7%E8%86%B3

- 黑田忠之- 維基百科,自由的百科全書 https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E9%BB%91%E7%94%B0%E5%BF%A0%E4%B9%8B

- 黒田忠之 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%BB%92%E7%94%B0%E5%BF%A0%E4%B9%8B

- 黑田忠之- 维基百科,自由的百科全书 https://zh.wikipedia.org/zh-cn/%E9%BB%91%E7%94%B0%E5%BF%A0%E4%B9%8B

- ふるさと人物誌18 黒田52万石を救った 「栗山 大膳」(くりやま だいぜん) | 朝倉市 https://www.city.asakura.lg.jp/www/contents/1297061583895/index.html

- No.152 古文書と記録で見る福岡藩政史3-2代藩主黒田忠之と寛永時代- | アーカイブズ https://museum.city.fukuoka.jp/archives/leaflet/152/index.html

- 森鴎外 栗山大膳 - 青空文庫 https://www.aozora.gr.jp/cards/000129/files/681_22936.html

- 【童門冬二・小説 決断の時―歴史に学ぶ―】身を捨てて悪主人を告発する 栗山大膳 2018年12月16日 - 農業協同組合新聞 https://www.jacom.or.jp/column/2018/12/181216-36924.php

- 栄姫 戦国の姫・女武将たち/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/46506/

- 徳川幕府の大名改易政策を巡る一考察(二) https://nichibun.repo.nii.ac.jp/record/926/files/nk04004.pdf

- 鏡の中の自己 鴎外『栗山大膳』 http://masaomi-yanagisawa.my.coocan.jp/frame141.html

- 黒田騒動と盛岡藩 - 岩手県 https://www.pref.iwate.jp/kengai/fukuoka/1073720/1073723.html

- 国のためなら反逆の罪も覚悟!江戸時代の三大お家騒動「黒田騒動」をご紹介 - Japaaan https://mag.japaaan.com/archives/152218/2

- 幕府は、板倉重昌を大将にして九州地方の諸大名を中心に3回の総攻撃を行いましたが - 朝倉市 https://www.city.asakura.lg.jp/www/contents/1370502701571/files/akizuki_sengoku05.pdf

- 黒田24騎小傳(11) 井上 周防之房 岡部定一郎「福岡城寸描」(38) https://fukuokajokorokan.info/report/file/01959.pdf

- その さきは播磨の名族赤松氏に出でた。利安は黒田孝高・長政二代に仕え、 抜群の武功により一万八千三百石を領し、家老の上班に列し、実に一 藩の仰ぐところであつた。大膳は学を林羅山に - 近世こもんじょ館 https://www.komonjokan.net/cgi-bin/komon/komonjo/komonjo_view.cgi?mode=details&code_no=1123

- 盛岡に流罪となった栗山大膳が、盛岡の地でどのように貢献したかなど書かれた資料はあるか。 | レファレンス協同データベース https://crd.ndl.go.jp/reference/entry/index.php?id=1000178209&page=ref_view

- 黒田騒動を題材にした作品とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E9%BB%92%E7%94%B0%E9%A8%92%E5%8B%95%E3%82%92%E9%A1%8C%E6%9D%90%E3%81%AB%E3%81%97%E3%81%9F%E4%BD%9C%E5%93%81

- 図書カード:栗山大膳 - 青空文庫 https://www.aozora.gr.jp/cards/000129/card681.html

- 企画展示 | No.599 没後400年 黒田長政 - 福岡市博物館 https://museum.city.fukuoka.jp/sp/exhibition/599/

- No.152 古文書と記録で見る福岡藩政史3-2代藩主黒田忠之と寛永時代- | アーカイブズ https://museum.city.fukuoka.jp/archives/leaflet/152/index02.html

- 8、放蕩の藩主、家臣の忠臣で暴君安堵「黒田騒動」 | 歴史の回想のブログ川村一彦 https://plaza.rakuten.co.jp/rekisinokkaisou/diary/202307180014/

- 企画展示 | 福岡藩・武家の医家の人々 - 福岡市博物館 https://museum.city.fukuoka.jp/archives/leaflet/525/index02.html

- 7 第1章 貝原益軒の生涯 https://www.musashino.ac.jp/mggs/wp/wp-content/uploads/2024/03/hakase_you_1syou.pdf

- 大日本近世史料「細川家史料十」 - 東京大学史料編纂所 | Historiographical Institute The University of Tokyo https://www.hi.u-tokyo.ac.jp/publication/syoho/21/pub_kinsei-hosokawa-10/