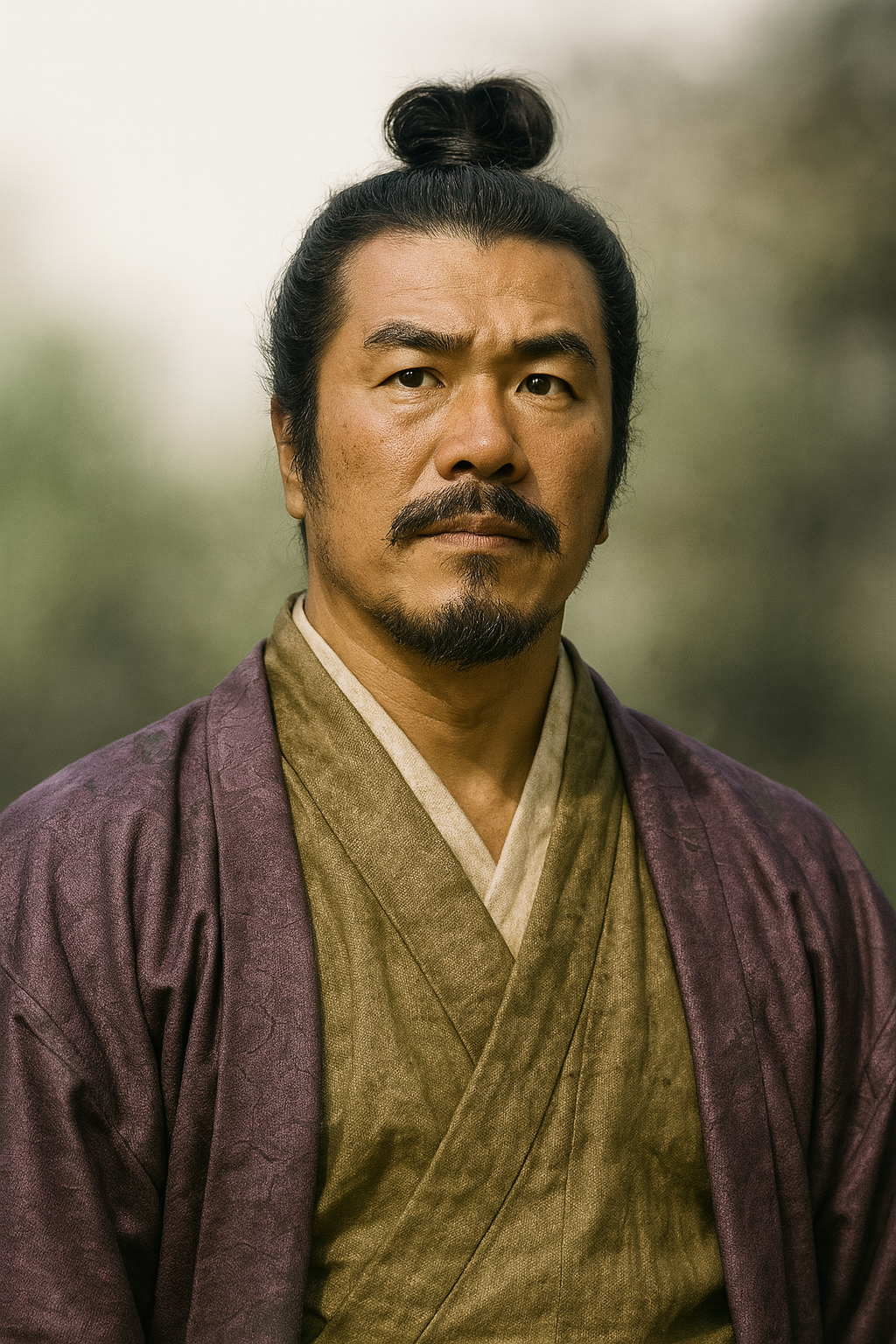

森下道誉

森下道誉は鳥取城の戦いで主君を追放し毛利方についた。秀吉の兵糧攻めにより吉川経家と共に自刃。その行動は不忠とされたが、派閥存続のための政治的決断だった。

戦国期因幡の烈士、森下道誉の生涯と実像 ―鳥取城悲劇の深層―

序論:鳥取城に散った反骨の将

森下道誉(もりした どうよ)という名は、日本の戦国史、特に羽柴秀吉(後の豊臣秀吉)による中国攻略の一幕として語られる「鳥取城の渇え殺し」において、悲劇の城主・吉川経家(きっかわ つねいえ)と共に自刃した家老として、歴史にその名を留めている。一般的には、主君であった山名豊国(やまな とよくに)を追放し、毛利氏に与して徹底抗戦を唱えた強硬派の武将として知られる 1 。しかし、その人物像は鳥取城における最後の数ヶ月間の行動に焦点が当てられることが多く、彼の生涯の全体像や、その行動原理の根底にあったものは、十分に解明されているとは言い難い。

本報告書は、森下道誉という一人の武将を、単なる鳥取城の悲劇の登場人物としてではなく、西の毛利氏と東の織田氏という二大勢力の狭間で翻弄された因幡国(いなばのくに、現在の鳥取県東部)の在地勢力を代表する人物として捉え直すことを目的とする。道誉の生涯に関する記録は、第二次鳥取城の戦いという極めて限定された期間に集中しており、その出自や前半生については不明な点が多い 3 。この情報の断片性こそが、彼の人物像を多角的に分析する上での最大の課題である。

本報告では、『信長公記』や『吉川家文書』といった一次史料に近い記録と、後世の編纂物や研究を比較検討し、道誉の行動を当時の政治・軍事状況の文脈の中に位置づけることで、その実像に迫る。主君追放という「不忠」とも映る行動、そして自刃に至るまでの彼の選択は、果たして個人的な激情によるものだったのか、それとも時代の大きな奔流の中で生き残りをかけた、冷徹な政治的判断だったのか。鳥取城の悲劇の深層に分け入り、歴史の片隅に追いやられがちな一人の武将の生涯を徹底的に考察する。

第一章:森下道誉の出自と人物像

森下道誉という人物の実像に迫る第一歩として、まず彼の名乗りや出自に関する記録を整理し、その背景にあるものを考察する。彼の記録が断片的であること自体が、彼の立場を物語っている。

1-1. 複数の呼称とその意味

史料上、森下道誉は複数の名前で記録されている。これらは彼の身分や立場を示すものであり、多角的な人物理解の手がかりとなる。

- 号(どうごう) : 道誉(道与、道輿とも書かれる) 2 。これは仏門に入った者(入道)が名乗る号である。戦国時代の武将が、家督を子に譲るなどして第一線を退いた後に出家し、入道号を名乗ることは珍しくなかった。道誉もまた、俗世にありながらも仏門に帰依した「入道」の身分であったことがわかる。

- 諱(いみな) : 吉途(よしみち) 2 。これが彼の本名(実名)とされるが、確証は限定的である。「道興(みちおき)」とする説も存在する 3 。諱は主君や親など、特定の人物しか呼ぶことのできない名であり、彼の武将としての正式な名であったと考えられる。

- 通称(つうしょう)・官途名(かんとめい) : 四郎左衛門尉(しろうざえもんのじょう)、後に出羽守(でわのかみ) 2 。これらは彼の社会的な呼称であり、官職名である。特に「出羽守」は、山名家の家臣団内である程度の地位にあったことを示唆している。

これらの呼称を整理すると、以下の表のようになる。

表1:森下道誉の呼称一覧

|

種別 |

呼称 |

読み |

出典資料例 |

解説 |

|

号 |

道誉、道与、道輿 |

どうよ |

2 |

入道号。仏門に帰依していたことを示す。 |

|

諱 |

吉途 |

よしみち |

2 |

本名とされる。 |

|

諱(異説) |

道興 |

みちおき |

3 |

異説として伝わる本名。 |

|

通称 |

四郎左衛門尉 |

しろうざえもんのじょう |

2 |

初期の通称と考えられる。 |

|

官途名 |

出羽守 |

でわのかみ |

3 |

鳥取城の戦いの頃に名乗っていた官職名。 |

1-2. 出自に関する考察

森下道誉の出自は、詳らかではない。一説には「但馬山名氏の家臣森下氏一族」の出身とされるが、具体的な系譜や父母についての記録は見当たらない 3 。また、伯耆国(ほうきのくに、現在の鳥取県中西部)の富繁城に在城したという伝承もあり、彼の活動基盤が因幡一国に留まらなかった可能性も示唆されている 5 。

このように、道誉の出自や前半生に関する記録が極めて乏しいという事実は、彼が織田信長や毛利輝元のような大名、あるいは吉川経家のような大名一門の出身ではなかったことを強く物語っている。彼は、特定の地域に深く根を下ろした「国人(こくじん)」と呼ばれる在地領主、あるいは主家である山名氏の有力な家臣であったと考えられる。彼の人生は、中央の歴史書に名を連ねるような華々しいものではなく、あくまで因幡国という限定された地域の政治情勢と、主家である山名氏の浮沈に深く規定されたものであった。したがって、道誉という人物を理解するためには、彼個人の資質を問う以前に、彼が置かれていた因幡国という舞台そのものの状況を理解することが不可欠となる。

第二章:動乱の因幡国―織田・毛利の狭間で揺れる山名氏

森下道誉の行動を理解するためには、彼が生きた時代の因幡国が置かれていた地政学的な状況を把握する必要がある。かつての名門・山名氏の衰退と、東西から迫る二大勢力の圧力が、道誉の運命を大きく左右した。

2-1. 名門・山名氏の落日

山名氏は、室町時代には日本の六十余州のうち十一州の守護職を兼ね、「六分一殿(ろくぶのいちどの)」と称されるほどの権勢を誇った名門守護大名であった 7 。しかし、応仁の乱を経て戦国時代に入ると、その勢力は大きく削がれ、道誉が仕えた頃には、但馬(たじま)と因幡の守護職を維持するに過ぎない一地方勢力となっていた 8 。

道誉の主君であった因幡守護・山名豊国は、但馬の惣領家と連携しつつも、因幡国内の有力国人であった武田高信(たけだ たかのぶ)らとの抗争に明け暮れ、その支配は決して盤石なものではなかった 10 。山名氏は、旧守護としての権威は保持していたものの、実力で国内を完全に統制するには至っておらず、常に内部の動揺を抱えていたのである。

2-2. 二大勢力の衝突点としての因幡

天正年間(1573-1592)に入ると、因幡国は日本の歴史を左右する二大勢力の衝突の最前線となる。東からは、天下統一を目前にする織田信長が、中国方面軍司令官として羽柴秀吉を派遣し、その勢力圏を西へ急拡大させていた 8 。一方、西からは、中国地方の覇者である毛利氏が、織田の東進を食い止めるべく、その防衛線を東へ押し出そうとしていた 10 。

因幡国は、この織田と毛利の勢力圏が直接接触する、まさに地政学的な断層線上に位置していた。山名豊国は当初、織田と毛利の両方に従属するような形で、巨大勢力の狭間で巧みに立ち回り、家の存続を図ろうとした 7 。しかし、両者の対立が決定的なものになるにつれて、このような曖昧な立場を維持することは不可能になっていく。

この地政学的な緊張は、山名家中に深刻な路線対立をもたらした。新興勢力である織田の先進性や軍事力に未来を託し、その軍門に降るべきだとする「親織田派」。そして、古くからの中国地方の盟主であり、地理的にも近い毛利と連携して織田の侵攻に抗うべきだとする「親毛利派」。この二つの派閥の対立は、山名氏の、そして森下道誉の運命を決定づけることになる。道誉は、この「親毛利派」の筆頭格と目される人物であった。

第三章:主君追放―毛利方としての決断

天正8年(1580年)、因幡国を巡る緊張はついに軍事衝突へと発展し、森下道誉は彼の生涯で最も重大な決断を下す。それは、主君である山名豊国を追放し、鳥取城を毛利方の拠点として明け渡すという、下剋上にも等しい行動であった。

3-1. 第一次鳥取城の戦いと豊国の降伏

天正8年、羽柴秀吉は因幡に侵攻し、鳥取城を包囲した(第一次鳥取城の戦い)。城主・山名豊国は、城兵を率いて約3ヶ月間の籠城戦を展開したが、秀吉の猛攻の前に戦局は好転しなかった 1 。徹底抗戦を主張する森下道誉や中村春続(なかむら はるつぐ)といった家臣たちの反対を押し切り、豊国は自らの判断で城を抜け出し、単身秀吉のもとへ赴いて降伏。織田信長に臣従を誓った 1 。

3-2. 親毛利派の逆襲

豊国のこの決断は、城内に残った親毛利派の家臣たちにとって、到底受け入れられるものではなかった。彼らにとって、主君の降伏は一族郎党の運命を織田方に委ねることを意味し、それは毛利方との関係が深い自分たちの勢力基盤の崩壊、ひいては粛清の危険性すら孕んでいた。森下道誉と中村春続は、豊国の降伏を「裏切り」と断じ、城を実力で掌握する 1 。

そして彼らは、主君・山名豊国を鳥取城から追放するというクーデターを敢行した 3 。この追放の経緯については、「豊国が秀吉に降伏した後に追放した」とする説 1 の他に、「豊国が密かに秀吉と通じていることが発覚したため追放された」という説もあり 1 、いずれにせよ家臣団による主導権の奪取であったことがうかがえる。

この行動が単なる暴発ではなく、毛利方との連携の上で行われた計画的なものであったことは、『吉川家文書』の記録によって裏付けられる。同文書によれば、天正8年9月21日、道誉と中村春続らが毛利氏の重臣・吉川元春(きっかわ もとはる)の調略に応じ、豊国を追放した上で鳥取城を無条件で毛利方に引き渡すことを申し出ている 15 。道誉の主君追放は、封建的な主従関係における「不忠」という側面を持つ一方で、戦国乱世の生存戦略としては、自らが属する派閥(親毛利派)の存続をかけた、極めて合理的かつ政治的な行動だったのである。

3-3. 新たな城主、吉川経家の招聘

主君を失った鳥取城の家臣団は、毛利氏の支柱である吉川元春に対し、城を守るための新たな城主の派遣を正式に要請した 14 。元春は当初、牛尾春重といった家臣を城将として派遣したが、戦闘で負傷するなどして指揮系統が安定せず、より強力な指導者を必要としていた 5 。

この要請に応え、白羽の矢が立てられたのが、吉川元春の一門で、石見国(いわみのくに)福光城主・吉川経安の嫡男であった吉川経家である。天正9年(1581年)2月、経家は毛利の期待を一身に背負い、因幡へと赴く。その際、自らの首を入れるための首桶を持参して入城したと伝えられており、生きて帰らぬ覚悟を示したこの逸話は、彼の悲壮な決意を物語っている 1 。

しかし、道誉ら因幡の在地家臣団は、外部から送り込まれてきた若き城主に対し、当初は懐疑的な視線を向けていたとされる 6 。だが、経家が示した将器と、共に死ぬ覚悟で城を守るという真摯な姿勢に触れるうち、彼らは次第に経家を城主として心から認め、その指揮下に結束していくことになる。

第四章:鳥取城の悲劇―「渇え殺し」の実態

天正9年(1581年)、吉川経家を新たな城主として迎えた鳥取城に対し、羽柴秀吉は再び大軍を率いて来襲した。この第二次鳥取城の戦いで秀吉が用いた戦法こそ、戦国史上最も凄惨な籠城戦として知られる「渇え殺し(かつえごろし)」、すなわち兵糧攻めであった。

4-1. 羽柴秀吉の周到な兵糧攻め

前年の失敗に学んだ秀吉は、今回は力攻めを避け、兵站を断つことによる勝利を目指した。その戦略は、参謀であった黒田官兵衛の献策によるものとされ、極めて周到かつ冷酷なものであった。

第一に、秀吉は戦が始まる前から、若狭国の商人などを因幡国内に潜入させ、法外な高値で米をことごとく買い占めさせた 18 。これにより、鳥取城は籠城に備えて兵糧を蓄えることが物理的に不可能となった。城周辺の米は市場から消え、城方は十分な兵糧を確保できないまま籠城戦に突入せざるを得なかった 20 。

第二に、秀吉は2万とも3万ともいわれる大軍で鳥取城を幾重にも包囲し、蟻一匹這い出る隙間もないほどの完全な封鎖線を築いた 21 。さらに、周辺の村々を襲撃しては、住民を殺さずに鳥取城の方へと追い立てた 20 。これにより、城内の人口は避難民で膨れ上がり、もともと少なかった兵糧の消費を意図的に加速させたのである。

4-2. 籠城戦における道誉の奮戦と誤算

このような絶望的な状況下で、森下道誉は武将としての気骨を見せた。彼は籠城中、幾度となく城兵を率いて秀吉の包囲陣に夜襲を敢行し、必死の抵抗を試みた 2 。これは、彼の武将としての勇猛さを示す行動であった。しかし、これらの夜襲は、黒田官兵衛の張り巡らせた警戒網と的確な戦術の前にことごとく看破され、偽情報に翻弄されるなどして、いたずらに兵を失うばかりで決定的な戦果を挙げるには至らなかった 5 。

ここで、道誉の評価を大きく左右する一つの指摘がある。一部の資料によれば、道誉と中村春続は、秀吉方が仕掛けた米の高騰に乗り、城内の貴重な備蓄米を売り払ってしまい、その代金で鉄砲や弾薬といった武器を買い揃えた、というものである 6 。これが事実であれば、彼らは伝統的な合戦、すなわち武力による直接戦闘を想定するあまり、兵站を断つという秀吉の新たな戦争の形を見抜けず、自ら悲劇の引き金を引いてしまったことになる。道誉の武勇は、時代の変化を読み解く戦略眼に欠けていた可能性があり、彼の悲劇は、旧来の戦術観と新時代の戦術の衝突によってもたらされたとも解釈できる。

4-3. 地獄絵図と化した城内

籠城が4ヶ月に及ぶ頃には、城内の食料は完全に底をついた 19 。秀吉の狙い通り、鳥取城内は飢餓地獄と化した。『信長公記』をはじめとする同時代の記録には、その凄惨な状況が克明に記されている。城兵や避難民は餓鬼のように痩せ衰え、城の柵際に寄りついては助けを求め、泣き叫んだ。城内の牛馬や、果ては雑草や木の皮までも食べ尽くし、やがて餓死者が続出すると、その死肉を奪い合う、あるいは子が親を、弟が兄を食すといった、まさに地獄絵図が繰り広げられたという 13 。道誉ら城の指導者たちは、この惨状を目の当たりにしながら、なすすべもなく時を過ごすしかなかったのである。

第五章:終焉―武士の責任と自刃

飢餓地獄と化した城内の惨状に、もはやこれ以上の籠城は不可能と判断した城主・吉川経家は、ついに降伏を決意する。その過程で、森下道誉は自らの命をもって「戦乱の責任」を問われることとなる。

5-1. 降伏交渉と秀吉の条件

天正9年(1581年)10月、吉川経家は家老の森下道誉、中村春続らと協議の上、城内にいる全ての将兵と領民の助命を条件として、秀吉に降伏の使者を送った 19 。

この申し出に対し、秀吉は経家の奮戦を高く評価し、意外な条件を提示した。それは、「経家殿は毛利家から派遣された仮の城主に過ぎず、今回の戦の責任はない。戦乱を引き起こした張本人は、主君を追放して毛利に与した森下道誉と中村春続である。この二人が切腹すれば、経家殿の命は助け、城兵の助命も認めよう」というものであった 19 。これは、経個人の武勇を称えつつも、戦争の政治的責任を明確に分ける、秀吉の巧みな戦後処理の一環であった。

5-2. 「戦乱の罪」を負う者

秀吉が道誉と中村春続を名指しで「戦乱を起こした罪」を持つ者として断じたことは、極めて重要な意味を持つ。これは、織田方から見て、彼らが単なる一介の将兵ではなく、山名豊国を追放し、毛利と結んで織田への抵抗を決定づけた政治的責任者であると明確に認識されていたことを示している 2 。道誉の自刃は、敗戦の責任を取るという武士の作法であると同時に、勝者である秀吉が描いた「終戦の筋書き」において、和平を実現するための代償として差し出される「生贄」の役割を担わされたことを意味していた。

5-3. 最期の時

しかし、吉川経家は秀吉のこの温情ある提案を断固として拒否した。「敗軍の将として自らが全ての責任を負うのが武士の道である。家臣に罪を押し付けて自分だけが生き永らえることは、吉川家の末代までの恥となる」として、自らも腹を切る意志を曲げなかった 19 。秀吉もその覚悟の固さに折れ、信長の許可を得た上で、経家の自刃を認めた。

そして天正9年10月24日(西暦1581年11月20日)、森下道誉は、自らが城主として仰いだ吉川経家、そして苦楽を共にした同僚の中村春続と共に、城内で静かに自刃して果てた 2 。

5-4. 切腹者に関する異説

鳥取城の開城に際して誰が切腹したかについては、史料によっていくつかの異説が存在する。これは、当時の混乱した状況と、責任の所在に関する多様な認識があったことを示唆している。

表2:鳥取城開城時に自刃したとされる人物に関する諸説比較

|

史料・説 |

秀吉が切腹を要求した人物 |

最終的に自刃した人物 |

備考 |

|

基本説 19 |

森下道誉、中村春続 |

吉川経家、森下道誉、中村春続 |

経家が自ら責任を取り、追加で自刃したとする説。 |

|

異説1 5 |

森下道誉、奈佐日本之助、塩冶高清 |

吉川経家、森下道誉、奈佐日本之助、塩冶高清 |

戦乱の原因(道誉)、海賊行為(奈佐)、山賊行為(塩冶)と、罪状を特定。中村春続は含まれない。 |

|

異説2 5 |

(不明) |

吉川経家、中村春続、森下道誉、奈佐日本之助、塩冶高清、佐々木三郎左衛門など |

上記の人物の多くが自刃したとする説。 |

これらの説を比較すると、森下道誉が「戦乱の首謀者」として切腹の対象であった点は、ほぼ共通している。一方で、吉川経家は秀吉から一度は助命を提案されており、彼の死が自発的なものであったことが際立つ。この死に様の差が、後世の二人の評価を大きく分ける一因となった。経家は「部下と領民を救うために命を捧げた自己犠牲の英雄」という、明快で共感を呼ぶ物語の主役となった。対照的に、道誉は「主君を追放し、戦乱を招いた罪人」という、より複雑で道義的な問題をはらむ役割を担わされたのである。

結論:森下道誉の歴史的評価

森下道誉の生涯を総括すると、それは衰退する主家と、織田・毛利という巨大勢力の狭間で、自らが信じる「義」と勢力の生き残りをかけて抗った、戦国期の在地武将が辿る典型的な悲劇であったと言える。

彼の「主君追放」という行動は、後世の封建的な忠義の観点から見れば「不忠」と映るかもしれない。しかし、当時の政治力学の中で見れば、それは親織田派に転じた主君に従うことで自派が滅びることを避けるための、苦渋に満ちた政治的決断であった。それは主君個人への忠誠よりも、自らが属する共同体(親毛利派家臣団)の維持と、上位の同盟相手(毛利氏)への忠誠を優先した結果であり、戦国時代の「忠義」が単一的ではなく重層的であったことを示す好例である。

鳥取城籠城戦における悲劇は、道誉の武将としての限界を示している。彼は夜襲を繰り返すなど勇敢に戦ったが、その戦術はあくまで伝統的な合戦の枠内のものであった。兵站と情報を駆使する羽柴秀吉の新たな戦争の形に対応できず、結果として城を飢餓地獄に陥らせる一因を作った可能性は否定できない。これは彼の頑迷さというよりは、時代の大きな変化の波に乗り遅れた武将の限界を示すものであった。

最終的に、道誉は吉川経家という「悲劇の英雄」の物語を成立させるための、対照的な「罪人」役として歴史に刻まれた。勝者である秀吉が「戦乱の首謀者」として彼の名を挙げたことで、その歴史的評価は決定づけられた。彼の存在を深く理解することは、鳥取城の悲劇を単なる美談や悲話としてではなく、戦国乱世の冷徹な政治力学と、戦争の多面的で残酷な実態を明らかにする上で極めて重要である。

今日、鳥取城跡 25 は国の史跡として整備され、鳥取市内には吉川経家の墓所が手厚く祀られている 17 。その一方で、森下道誉の足跡を偲ぶものはほとんど見られない。この事実は、本報告書で分析した「物語」の力が、後世の記憶をいかに強く規定するかを如実に物語っている。森下道誉は、鳥取城の石垣のどこかに、その無念と共に埋もれた無数の魂の一つとして、静かに眠っているのかもしれない。

引用文献

- 鳥取城の戦い〜史上最悪の籠城戦による「渇え殺し」をわかり ... https://www.tabi-samurai-japan.com/story/event/610/

- 森下道誉 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A3%AE%E4%B8%8B%E9%81%93%E8%AA%89

- 森下道誉- 维基百科,自由的百科全书 https://zh.wikipedia.org/zh-cn/%E6%A3%AE%E4%B8%8B%E9%81%93%E8%AD%BD

- 森下道譽- 維基百科,自由的百科全書 https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E6%A3%AE%E4%B8%8B%E9%81%93%E8%AD%BD

- 【伯耆国人物列伝】 森下吉途|伯耆国古城・史跡探訪浪漫帖「しろ ... https://shiro-tan.jp/history-m-morishita-douyo.html

- 森下道誉、中村春続とは何? わかりやすく解説 Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E6%A3%AE%E4%B8%8B%E9%81%93%E8%AA%89%E3%80%81%E4%B8%AD%E6%9D%91%E6%98%A5%E7%B6%9A

- 現代なら大人気だったかもしれない? 山名豊国に毛利隆元、「武士らしくない」戦国武将について語る - さんたつ by 散歩の達人 https://san-tatsu.jp/articles/324124/

- もうひとつの天下分け目の戦 - 山陰海岸ジオパーク|San'in Kaigan UNESCO Global Geopark https://sanin-geo.jp/routes-05/

- 山名氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B1%B1%E5%90%8D%E6%B0%8F

- 知られざる戦国武将・武田高信の墓-伝説が秘める因幡の戦国時代・3-|Yuniko note https://note.com/yuniko0206/n/n2ce0389762b9

- 鳥取城をめぐる武田・山名の戦いと毛利元就/とりネット/鳥取県公式サイト https://www.pref.tottori.lg.jp/item/847227.htm

- 戦国の動乱と垣屋 https://lib.city.toyooka.lg.jp/kyoudo/komonjo/53796b17ef4f0fcb814fdfc50b27377b3d211cf1.pdf

- 【戦国史上最悪の籠城戦】 秀吉の鳥取城渇え殺し 〜「死肉を奪い合う城兵たち」 - 草の実堂 https://kusanomido.com/study/history/japan/sengoku/67994/

- “鳥取城攻め” 羽柴秀吉は丸山城から進軍 | お城山展望台 河原城 (鳥取県鳥取市河原町) https://www.kawahara-shiro.com/history/history2

- 吉川経家とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E5%90%89%E5%B7%9D%E7%B5%8C%E5%AE%B6

- 岩国吉川会 - Jimdo https://iwakunikikkawa.jimdofree.com/

- 鳥取城・その2 吉川経家の墓(鳥取県鳥取市円護寺) - 西国の山城 http://saigokunoyamajiro.blogspot.com/2012/10/blog-post_3.html

- 第2話 鳥取城渇え殺し!メディアが放送できない惨劇とは? - 歴史のグレーゾーン(雨鬼 黄落) https://kakuyomu.jp/works/16817330649660231229/episodes/16817330649708467235

- なぜ吉川経家の事を語るとき、鳥取の人は泣きながら話すのか。 - note https://note.com/foodanalyst/n/n15c76ae5e7a8

- 兵糧攻めを得意とした秀吉の敵を弱らせていく戦法とは? 戦国の城攻め https://japan-castle.website/battle/shirozeme-hyourou/

- 鳥取城調查研究年報 https://sitereports.nabunken.go.jp/files/attach_mobile/57/57271/74931_1_%E9%B3%A5%E5%8F%96%E5%9F%8E%E8%AA%BF%E6%9F%BB%E7%A0%94%E7%A9%B6%E5%B9%B4%E5%A0%B1.pdf

- 幻の一大決戦!秀吉vs毛利 ~真説「鳥取城の戦い」~を巡る https://www.torican.jp/feature/eiyu-sentaku-tottorijou

- 鳥取城の戦い古戦場:鳥取県/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/dtl/tottorijo/

- 吉川経家 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%89%E5%B7%9D%E7%B5%8C%E5%AE%B6

- 鳥取の城 鳥取城 https://shiro200303.sakura.ne.jp/Tottori-Jo.html

- BTG『大陸西遊記』~日本 鳥取県 鳥取市 ① ~ https://www.iobtg.com/J.Tottori.htm

- 吉川経家の墓 - アソビュー! https://www.asoview.com/spot/31201aj2200024927/