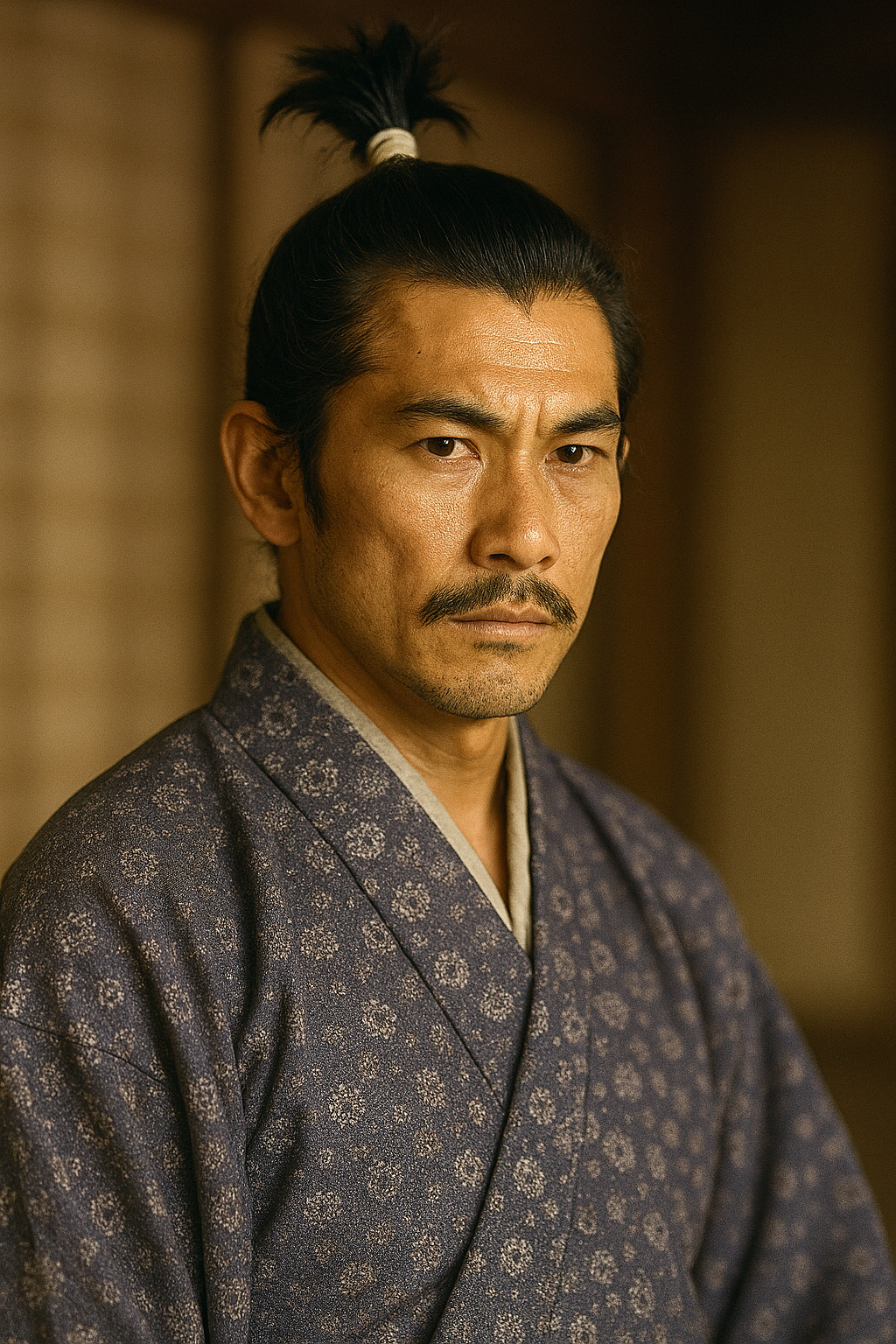

森岡信元

森岡信元は津軽為信の重臣で、津軽統一に貢献したが、為信の猜疑心により謀殺された。しかし、森岡家は存続し、子孫は藩の重臣として活躍した。

森岡信元 ― 津軽統一の礎となりし悲劇の宿老

序章:津軽の礎を築いた悲劇の宿老

戦国時代の末期、東北の地に一人の梟雄が彗星の如く現れた。のちに弘前藩の初代藩主となる津軽為信である。主家であった南部氏から独立し、津軽一円をその手中に収めた為信の生涯は、まさに下克上を体現するものであった。しかし、その輝かしい成功の陰には、為信の卓越した才覚のみならず、彼の創業を命懸けで支えた宿老たちの存在があったことを忘れてはならない。本報告書は、その宿老たちの中でも特に重要な役割を担いながら、最後は主君の手によって非業の最期を遂げた武将、森岡信元(もりおか のぶもと)の生涯に光を当てるものである。

森岡信元は、為信の津軽統一事業において最大の功労者の一人であった。しかし、彼はなぜ、その多大な功績にもかかわらず、自らが支えた主君の手によって命を奪われなければならなかったのか。この問いに答えるためには、彼の出自、武功、そして主君・為信との関係性の変遷を丹念に追う必要がある。本報告書は、信元の生涯を徹底的に調査・分析することで、彼の歴史的功績を再評価するとともに、その悲劇的な死の背景に横たわる戦国という時代の非情さ、そして津軽為信という稀代の梟雄の複雑な内面に迫ることを目的とする。

第一章:名門の出自 ― 大浦家中の「柱石」

森岡信元が津軽為信の家臣団において特別な地位を占めていた背景には、彼の出自が深く関わっている。彼は単なる一介の譜代家臣ではなく、主家である大浦氏(のちの津軽氏)の血を引く一門衆であり、その家格の高さが彼の立場を規定し、後の運命を大きく左右することになる。

第一節:津軽氏の庶流・森岡家の誕生

森岡氏の歴史は、大浦氏の当主であった大浦盛信の子・為治(ためはる)が、森岡村(現在の弘前市の一部)を領地として与えられ、「森岡」を姓としたことに始まるとされる 1 。この事実は、森岡家が主家である大浦氏の血を直接引く、極めて家格の高い庶流であったことを示している。戦国時代において、血縁は最も信頼のおける繋がりであり、一門衆は家臣団の中でも別格の存在として扱われた。

さらに、信元の父である森岡信治は、津軽為信の養父であり舅でもある大浦為則の後見役を務めた重要人物であった 1 。後見役とは、当主を補佐し、時には家中の実権を握るほどの重職である。父・信治がそのような立場にあったことは、森岡家が大浦家中枢に深く根を下ろし、代々その運営に深く関与してきたことを物語っている。信元は、まさに大浦家の「柱石」となるべく運命づけられた家柄に生を受けたのである。

この「名門の出自」は、信元の生涯に二重の意味合いをもたらした。一つには、為信が挙兵し、勢力を拡大していく過程において、信元が絶大な信頼を寄せられる基盤となった。裏切りが日常茶飯事であった戦国の世にあって、血を分けた一門は何よりも頼りになる存在であったからである。しかし、この事実は同時に、諸刃の剣でもあった。主君に万一のことがあった場合、あるいは家中に不満が渦巻いた時、家格と人望を兼ね備えた血族こそが、新たな当主として担ぎ上げられる最有力候補となる。したがって、信元の高貴な出自は、彼を為信の片腕たる重臣たらしめた最大の要因であると同時に、後に為信の猜疑心を煽る最大の要因ともなったのである。彼の生涯の悲劇は、この出自が持つ二重性に深く根差していると言えよう。

第二節:「大浦三老」としての役割

津軽為信の草創期を支えた重臣として、森岡信元は、兼平綱則(かねひら つなのり)、小笠原信浄(おがさわら のぶきよ)と共に「大浦三老」と称された 1 。この呼称は、為信による津軽統一事業の初期段階において、この三名が軍事・政治の両面で家臣団の中核を成していたことを示すものである。

三老はそれぞれ異なる背景を持っていた。兼平綱則は、信元と同じく大浦氏の支流であり、和徳城攻めや大光寺城攻めなど数々の戦で武功を挙げた猛将であった 5 。一方、小笠原信浄は信濃国の出身で、早くから為信に仕えた古参の重臣であり、その知謀で為信を支えたとされる 7 。

このような構成の中で、大浦氏一門という最も家格の高い出自を持つ森岡信元は、三老の中でも筆頭格と見なされていた可能性が高い。彼は、為信の野望を実現するための軍事力の中核を担うだけでなく、その血筋によって家臣団の結束を固める象徴的な役割も果たしていたと考えられる。為信にとって、信元は単なる有能な武将ではなく、自らの支配の正当性を補強する上でも不可欠な存在だったのである。

第二章:津軽統一戦における赫々たる武功

森岡信元の功績は、単に家格の高さに由来するものではない。彼は津軽統一に至る数々の合戦において、実際に目覚ましい武功を挙げ、為信の覇業に大きく貢献した。史料に残る彼の具体的な軍功を追うことで、彼がいかにして為信の信頼を勝ち得ていったか、そして後の悲劇との対比がいかに鮮烈であるかが明らかになる。

第一節:為信、決起す ― 創業期の戦い

津軽為信が歴史の表舞台に登場する以前から、森岡信元はその計画の中枢にいたことが示唆されている。永禄10年(1567年)、為信が野崎村(現在の弘前市)で行ったとされる軍事演習に、信元は既に参加していたという記録がある 8 。これは、為信が主家・南部氏からの独立という大望を抱いた初期段階から、信元がその腹心として計画に関与していたことを物語る。

そして元亀2年(1571年)、為信はついに決起する。南部氏の津軽郡代であった石川高信を謀略によって攻め滅ぼし、津軽独立への狼煙を上げたのである 9 。この戦いで為信は、石川城の改修工事を装って城内に武器を運び込み、ならず者たちを突入させて混乱を引き起こし、一気に城を攻め落とすという大胆な戦法を用いた 10 。信元はこの重要な初戦に参加し、石川城に続いて、南部の拠点であった和徳城(わとくじょう)を攻略した 11 。この功績により、信元は和徳城の城主を任されることとなる。

この城主就任は、単なる恩賞以上の戦略的な意味を持っていた。和徳城は、南部氏の拠点であった石川城と、大浦氏の本拠である大浦城の中間に位置する、防衛上の極めて重要な拠点であった 12 。為信がこの最前線ともいえる要衝を、譜代の重臣ではなく一門の信元に委ねたのは、南部氏の必ずや来るであろう反攻に備え、最も信頼できる血族に守りの要を任せるという、極めて合理的な判断であった。信元の和徳城主就任は、彼の武功と、それに対する為信からの信頼が頂点に達していたことを示す象徴的な出来事と言える。

第二節:窮地の主君を救う ― 大光寺城攻めの逸話

森岡信元の武勇と忠誠心を物語る最も有名な逸話が、天正3年(1575年)の大光寺城攻めにおいて残されている。この戦いの最中、主君・為信の乗っていた馬が深い泥濘に足を取られ、身動きが取れなくなったところを敵兵に囲まれるという絶体絶命の危機に陥った 8 。

この時、信元が自らの危険を顧みず、身を挺して主君の窮地を救出したと伝えられている 8 。この劇的な救出劇は、信元が単なる指揮官ではなく、自ら前線で戦う優れた武人であったこと、そして何よりも為信個人への強い忠誠心を抱いていたことを示している。この一件により、為信の信元に対する信頼は、さらに揺るぎないものとなったであろう。

この大功績を称えられ、信元は新たに築かれた福村城(現在の青森県弘前市)の城主を任された 8 。和徳城に続き二つ目の城を与えられたことは、彼の功績がいかに破格の評価を受けていたかを物語っている。また、外交面においても、為信の命を受けて羽前国の戦国大名・最上義光のもとへ使者として赴くなど 8 、信元は軍事のみならず多方面で為信を支え続けた。

表1:森岡信元の主要な軍功一覧

信元の津軽統一過程における貢献度を明確にするため、その主要な活動を以下にまとめる。

|

時期 |

合戦/出来事 |

信元の役割・功績 |

結果・恩賞 |

典拠 |

|

永禄10年 (1567) |

野崎村軍事演習 |

参加。為信の決起計画に初期から関与。 |

- |

8 |

|

元亀2年 (1571) |

石川城・和徳城攻略 |

石川高信との戦いに参陣。続く和徳城を攻略。 |

和徳城主となる。 |

10 |

|

天正3年 (1575) |

大光寺城攻め |

泥濘で窮地に陥った主君・為信を救出。 |

福村城主となる。 |

8 |

|

時期不詳 |

最上義光への使者 |

為信の命で羽前国の最上義光を訪問。 |

外交面での貢献。 |

8 |

第三章:梟雄の猜疑心 ― 謀殺への道程

輝かしい武功を重ね、主君の片腕として津軽統一に尽くした森岡信元。しかし、その関係は永遠には続かなかった。天下分け目の関ヶ原の戦いを前に、為信と信元の間に生じた亀裂は、修復不可能な悲劇へと繋がっていく。その背景には、主君・津軽為信の「梟雄」たる所以である、底知れぬ猜疑心と冷徹な合理主義があった。

第一節:主君・津軽為信の人物像

津軽為信は、一代で津軽を切り取り、大名へと成り上がった傑物であるが、その手法はしばしば「梟雄」と評されるように、冷酷で謀略に満ちたものであった 10 。彼は目的のためには手段を選ばない、徹底した合理主義者だったのである。

その非情さを示す事例は枚挙に暇がない。主家である南部氏の重臣・石川高信をだまし討ちにしたことに始まり 9 、後継者争いの芽を摘むために自らの妻の弟たち(大浦為則の実子)を川遊びに見せかけて暗殺したという疑惑も持たれている 9 。さらには、かつて同盟関係にあった千徳氏を、南部氏に攻められているのを見殺しにした挙句、後には自らの手で攻め滅ぼしている 9 。

一方で、為信は暴力と謀略だけに頼る武将ではなかった。中央の情勢にも敏感で、天下人となった豊臣秀吉にいち早く接近し、公家の近衛前久の猶子となることで自らの家格を箔付けし、津軽の所領安堵を勝ち取るなど、卓越した政治感覚も持ち合わせていた 9 。力と知謀、そして政治力を巧みに使い分け、自らの野望を実現していく姿は、まさに戦国乱世が生んだ典型的な成り上がり大名であった。このような人物であるからこそ、自らの地位を脅かす可能性のある存在に対しては、たとえそれが功臣や血族であっても、極めて敏感にならざるを得なかったのである。

第二節:関ヶ原前夜の緊張と粛清の論理

慶長5年(1600年)、豊臣秀吉の死後、天下は徳川家康率いる東軍と石田三成を中心とする西軍に二分され、関ヶ原の戦いが勃発した。為信は、自領の周囲の大名がすべて東軍に与した状況を冷静に分析し、徳川方への参加を決断する 9 。しかし、これは津軽家にとって大きな賭けであった。

統一からまだ日も浅く、旧南部勢力の不満もくすぶる領国を長期間留守にすることは、内部反乱を誘発する極めて高い危険性をはらんでいた。為信にとって、大坂へ出陣する前に、領内の「後顧の憂い」を完全に断っておく必要があった 9 。この極度の緊張状態において、最大の功臣であり、一門の筆頭でもある森岡信元の存在が、為信の目にどう映ったか。

ここで、信元の「名門の出自」という事実が、再び彼の運命に暗い影を落とす。信元は、赫々たる武功を持ち、家臣や民からの人望も厚い。そして何より、彼は大浦氏の血を引く一門衆である。もし、為信が遠征先で戦死したり、あるいは味方した東軍が敗北したりした場合、混乱する津軽家をまとめ、次代のリーダーとして家臣たちが担ぎ上げるのは誰か。その筆頭候補が森岡信元であることは、誰の目にも明らかであった。

為信の猜疑心は、信元個人の「忠誠心」を具体的に疑ったというよりも、信元の「存在そのものが持つ潜在的な危険性」を恐れたのである。信元に明確な叛意があったか否かは、もはや問題ではなかった。彼が「為信に代わり得る、家中で唯一の存在」であったこと、それ自体が粛清の十分な理由となった。これは、自らが下克上によって成り上がった為信だからこそ抱く、冷徹なリスク計算であった。信元の排除は、為信にとって、津軽家の存続を賭けた非情の決断だったのである。

第三節:久渡寺の悲劇

慶長5年(1600年)5月7日、為信が関ヶ原へ向けて出陣する直前、森岡信元は久渡寺(くどじ、現在の弘前市)に呼び出された 2 。そして、そこで為信の命を受けた腹心・梶仁右衛門(かじ じんえもん)の手によって、信元は暗殺された 2 。享年55歳であった 2 。

この暗殺は、まさしく為信が国許での反乱を恐れて実行した、計画的な粛清であったと記録されている 9 。長年にわたり自らの覇業を支え続けた最大の功臣を、主君自らの手で葬り去ったのである。皮肉なことに、この非情な粛清にもかかわらず、為信の留守中には西軍と通じた反乱が実際に発生し、居城であった堀越城が一時占拠されるという事態に至っている 9 。信元の死は、為信の猜疑心を満たすことはできても、領国の不安定さを根本的に解決するには至らなかったのである。

第四章:悲劇の後 ― ねじれたる忠誠の継承

主君の手によって謀殺されるという悲劇的な最期を遂げた森岡信元。しかし、物語はここで終わらない。信元の死後、彼の家である森岡家は不可解にも存続を許され、江戸時代を通じて弘前藩の重臣として栄えるという、一見すると矛盾した歴史を辿る。この事実の裏には、為信の巧妙な政治的計算と、森岡家が背負うことになった複雑な宿命が隠されていた。

第一節:死の隠蔽と一族の処遇

信元の死は、公式には「病死」として処理された 16 。これは、津軽統一の最大功労者を「謀反の疑い」という理由で誅殺したという事実が公になれば、家臣団に計り知れない動揺と不信感を与えることを避けるための、為信による政治的な偽装工作であった。

さらに驚くべきことに、信元の嫡男であった信年(のぶとし)は、父の死後にお家断絶となるどころか、家督を継ぐことを許された。彼は当初300石を与えられ、後に加増を重ねて500石、最終的には700石を知行し、寛永17年(1640年)には父が果たせなかった家老の職にまで就いている 16 。

この一連の処遇は、単なる温情とは考え難い。そこには為信の冷徹な政治計算が見て取れる。為信にとって、排除すべきは「為信に代わり得る存在」としての森岡信元個人であり、名門として家中に影響力を持つ森岡家そのものを潰すことは得策ではなかった。家ごと取り潰せば、他の重臣たち、特に同じ「大浦三老」である兼平・小笠原両氏にまで動揺が広がり、恐怖政治による家臣団の離反を招きかねない。

そこで為信は、信元を「病死」とし、その子に家督を継がせることで、「これはあくまで信元個人の問題であり、森岡家に罪はない」という政治的メッセージを家中に発したのである。これにより、為信は自らにとって最大の潜在的脅威を排除すると同時に、家臣団の動揺を最小限に抑え、森岡家が持つ家格と影響力を引き続き自らの支配体制に組み込むという、二重の利益を得た。信元の死と、その一族の存続という逆説的な事実は、為信の狡猾な政治手腕を如実に示す事例であり、森岡家の存続は恩情ではなく、高度な政治判断の結果だったのである 1 。

第二節:弘前藩家老としての森岡家

父・信元の悲劇を乗り越え、森岡家は江戸時代を通じて弘前藩の重臣としてその地位を保ち続けた。信元の子・信年が家老となったのを皮切りに 16 、その子孫である元長(もとなが)なども家老職に就き 18 、代々藩政の中枢を担う名門として存続した 17 。この事実は、津軽藩の支配体制において、森岡家がその出自と家格ゆえに、藩主家にとって不可欠な存在であり続けたことを物語っている。彼らは、藩祖に謀殺された祖先の記憶を胸に秘めながらも、津軽藩への忠誠を尽くし続けたのである。

第三節:後世からの追憶 ― 祖先の汚名を雪ぐ

時代は下り、江戸時代中期。信元の血を引く子孫、森岡元徳(もとのり)が弘前藩の家老を務めていた 19 。彼は、宝暦9年(1759年)、ある象徴的な行動に出る。それは、祖先である森岡信元が所持していた「来金道の脇差」を、信元が殺害された因縁の地である久渡寺に寄進することであった 21 。

この行為は、単なる先祖供養として片付けることはできない。藩の公式記録上は「病死」とされている祖先の死の真相、すなわち暗殺されたという事実を、一族が150年以上にわたって代々語り継いできたことを強く示唆している。暗殺の現場である久渡寺に、信元本人の遺品を納めるという行為は、信元がこの地で非業の死を遂げたことを暗に認め、その無念の魂を鎮めようとする強い意志の表れに他ならない。

さらに元徳は、自らの通称を、悲劇の祖先である信元と同じ「金吾(きんご)」に改めている 21 。これは、藩祖によって汚された祖先の名誉を、自らの代で回復させようという、静かでありながらも断固たる決意表明であったと考えられる。政治的に抹殺された祖先の記憶と名誉を、一族がいかにして守り、後世に伝えようとしたか。この逸話は、公式の歴史記録の裏側で、人々がいかにして記憶を継承し、歴史の正義を問い続けたかを示す、感動的な証左と言えるだろう。

総括:忠誠と猜疑の狭間で

森岡信元の生涯は、戦国武将の栄光と悲劇を凝縮したものであった。彼は、主君・津軽為信の覇業にとって不可欠な「柱石」であり、その忠誠心と赫々たる武功は、疑いようのない事実である。窮地の主君を救い、数々の城を攻略し、津軽統一の礎を築いた彼の功績は、津軽藩成立史において不滅の輝きを放っている。

しかし、彼の「一門」という高貴な出自と、あまりに大きな功績は、下克上によって成り上がった猜疑心の強い主君・為信にとって、自らの地位を脅かしかねない潜在的な脅威と映った。信元の死は、彼個人の裏切りや能力不足によるものではなく、戦国という時代の冷徹な論理、すなわち「力を持つ者は、たとえ身内であっても危険因子と見なされる」という非情な原則の犠牲であったと言える。

信元の謀殺と、その後の森岡家の存続という一見矛盾した歴史は、津軽為信という人物の複雑な多面性、すなわち冷徹な粛清者であると同時に、有能な人材を体制に組み込み使いこなす狡猾な政治家でもあるという側面を浮き彫りにする。そして、世代を超えて祖先の名誉を回復しようとした子孫・森岡元徳の姿は、歴史の公式記録の陰で、一族がいかにして記憶を継承し、抹殺された者の正義を問い続けたかを我々に教えてくれる。

森岡信元の物語は、津軽藩成立史の光と影を、最も色濃く体現している。彼の生涯は、忠誠が必ずしも報われるわけではない戦国の非情さと、それでもなお歴史の潮流の中で己の役割を全うしようとした一人の武将の、壮絶にして悲しい記録なのである。

引用文献

- 森岡氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A3%AE%E5%B2%A1%E6%B0%8F

- 森岡信元 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A3%AE%E5%B2%A1%E4%BF%A1%E5%85%83

- 津輕為信- 維基百科,自由的百科全書 https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E6%B4%A5%E8%BC%95%E7%82%BA%E4%BF%A1

- 津轻为信- 维基百科,自由的百科全书 https://zh.wikipedia.org/zh-cn/%E6%B4%A5%E8%BC%95%E7%82%BA%E4%BF%A1

- 油川城跡~西田沢・奥内・後潟の地域マップ https://www4.hp-ez.com/hp/hokubumap/page59

- 兼平綱則 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%BC%E5%B9%B3%E7%B6%B1%E5%89%87

- 小笠原信浄 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8F%E7%AC%A0%E5%8E%9F%E4%BF%A1%E6%B5%84

- 津軽家の歴史と武具(刀剣・甲冑)/ホームメイト https://www.touken-world.jp/tips/30377/

- 「津軽為信」出自不明の武将は摂関家の末裔!?弘前藩の藩祖 - 戦国ヒストリー https://sengoku-his.com/708

- 梟雄・津軽為信も、密かに「女」の怨念を恐れていた!? | WEB歴史街道 https://rekishikaido.php.co.jp/detail/4953

- 森岡信元(もりおかのぶもと)『信長の野望・創造』武将データ http://hima.que.ne.jp/souzou/souzou_data_d.cgi?equal1=1800

- 和徳城の見所と写真・100人城主の評価(青森県弘前市) - 攻城団 https://kojodan.jp/castle/2614/

- 陸奥 福村城-城郭放浪記 https://www.hb.pei.jp/shiro/mutsu/fukumura-jyo/

- 森岡信元 – イラストストック「時短だ」 https://jitanda.com/2008/01/01/j615_14/

- 津軽為信 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B4%A5%E8%BB%BD%E7%82%BA%E4%BF%A1

- 森岡信年 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A3%AE%E5%B2%A1%E4%BF%A1%E5%B9%B4

- 弘前藩主津軽家一門について - 家系図探訪人 https://genealogy-research.hatenablog.com/entry/hirosaki

- 森岡元長 - Wikipedia https://wikipedia.cfbx.jp/wiki/index.php/%E6%A3%AE%E5%B2%A1%E5%85%83%E9%95%B7

- 森岡元徳とは? わかりやすく解説 - Weblio国語辞典 https://www.weblio.jp/content/%E6%A3%AE%E5%B2%A1%E5%85%83%E5%BE%B3

- 森岡元徳 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A3%AE%E5%B2%A1%E5%85%83%E5%BE%B3

- 円山応挙ゆかりの幽霊図~「返魂香之図」 - 久渡寺 https://kudoji.com/about_yureiga/