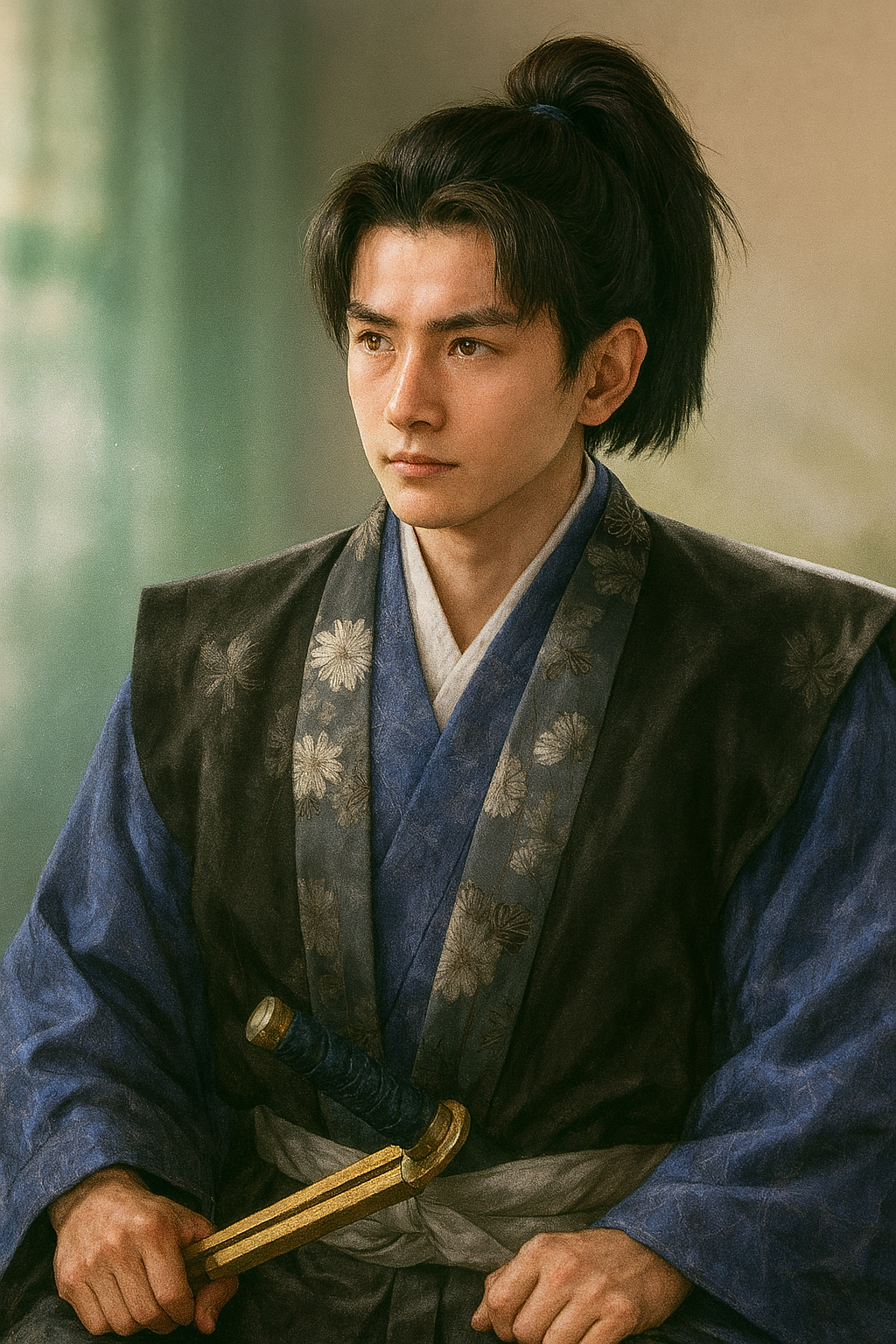

森蘭丸

森蘭丸(成利)は織田信長の小姓。父の死後、信長の庇護を受け、奏者・奉行として異例の出世を遂げた。本能寺の変で信長に殉じ、18歳で死去。

森蘭丸:史実と伝説の徹底的検証 — 織田信長の側近政治と文化的アイコンの形成

序章:森蘭丸という存在 — 歴史と物語の狭間で

日本の戦国時代、その数多の武将の中でも、森蘭丸ほど主君との関係性において劇的な物語性を帯び、後世の人々の記憶に深く刻まれた人物は稀であろう。一般に知られる森蘭丸像は、「織田信長の小姓として仕え、その類稀なる才気と美しい容姿から絶大な寵愛を受け、将来を嘱望されながらも、本能寺の変において主君に殉じた悲劇の若者」というものである 1 。この印象は、小説、映画、ゲームといった様々な媒体を通じて繰り返し描かれ、半ば不動のイメージとして定着している。

しかし、この広く流布する人物像と、史料に残された実像との間には、看過できない差異が存在する。その最も象徴的な例が、彼の呼称を巡る問題である。今日我々が慣れ親しんでいる「蘭丸(らんまる)」という名は、同時代の一次史料には見られない。信長自身の側近であった太田牛一が記した『信長公記』や、その他の同時代文書では、彼の名は「乱(らん)」あるいは「乱法師(らんほうし)」と記されているのが通例である 4 。

さらに、諱(いみな、実名)に関しても混乱が見られる。江戸時代に幕府が編纂した公式系図『寛政重修諸家譜』などでは「長定(ながさだ)」とされているが 5 、彼自身が署名した書状が現存しており、そこには明確に「成利(なりとし)」と記されている 4 。この呼称の変遷は、単なる表記の揺れに留まらない。それは、信長の有能な行政官僚であった「森乱(成利)」という歴史上の人物が、江戸時代以降の泰平の世において、美貌と悲劇性を備えた物語の登場人物「森蘭丸(長定)」へと、その人物像を大きく変容させていった文化的プロセスを映し出す鏡なのである。

本報告書は、この史実と伝説の間に横たわる溝を埋めることを目的とする。通称としての「乱」、諱としての「成利」を史実の基軸としつつ、広く知られる「蘭丸」という呼称が持つ文化的背景をも視野に入れ、彼の生涯を多角的に検証する。これにより、一人の若き武士の実像を明らかにするとともに、彼がなぜ、そしてどのようにして不滅の文化的アイコンとなり得たのかを徹底的に解き明かすものである。

第一章:森氏の出自と織田家臣団における地位

森蘭丸という一個人を理解するためには、彼が属した「森一族」が織田家臣団の中でいかなる地位を占めていたかを把握することが不可欠である。彼の出仕と異例の出世は、単なる個人的な資質のみならず、一族が築き上げた功績と、主君信長との深い関係性の上に成り立っていた。

森一族の来歴と父・可成の功績

森氏は、清和源氏の流れを汲む源義隆を祖とすると称し、美濃国を拠点とした国衆であった 10 。当初は美濃の守護大名であった土岐氏、次いで斎藤氏に仕えていたが、蘭丸の父・可成(よしなり)の代に、尾張の織田信秀・信長親子に仕官した 10 。これにより、森氏は織田家中で譜代の家臣としての地位を得る。

父・可成は、「攻めの三左」の異名を持つ猛将として知られ、信長の尾張統一から美濃攻略に至るまで、数々の戦で武功を挙げた 14 。その功績により、美濃金山城主に任じられるなど、信長の厚い信頼を得た重臣であった 14 。しかし、元亀元年(1570年)、蘭丸がわずか6歳の時、可成は近江の宇佐山城の戦いで浅井・朝倉連合軍と戦い、壮絶な戦死を遂げる 1 。この父の忠死は、遺された息子たちに対する信長の特別な庇護と配慮の根源となった。

兄・長可の武勇と信長の庇護

可成と長男・可隆(よしたか)が相次いで戦死したため、家督は次男の長可(ながよし)がわずか13歳で相続した 1 。信長は、この忠臣の遺児を手厚く遇し、長可の所領を安堵しただけでなく、蘭丸(成利)ら下の弟たちを自らの小姓として召し抱えた 1 。

兄・長可は、信長の期待に応えて勇猛果敢な武将へと成長し、「鬼武蔵」と恐れられるほどの武功を重ね、織田軍団の主要な戦力となった 11 。その一方で、能筆家であり、茶の湯を嗜む文化人としての一面も持ち合わせていた 11 。

信長による森兄弟への処遇は、単なる温情主義に留まらない、高度な政治的計算に基づいていた。信長は、旧来の門閥や勢力に依存しない、自身に絶対の忠誠を誓う直属の側近集団を育成することで、中央集権的な権力構造を確立しようとしていた 22 。父という後ろ盾を失い、信長個人の庇護によってその地位を保障された森兄弟は、この構想にとって理想的な人材であった。特に、軍事の最前線を担う「武」の長可と、信長の側で政務を補佐する「文」の蘭丸という役割分担は、信長が目指した軍事と統治を両輪とする新しい家臣団のモデルケースであったと言える。蘭丸の出仕は、単なる縁故採用ではなく、信長の天下統一事業における人材登用・育成戦略の重要な一環として位置づけられるのである。

第二章:信長の近習「森乱」としての台頭

「小姓」という役職は、現代の感覚で捉えると単なる雑用係と見なされがちだが、戦国時代のそれは遥かに複雑で重要な役割を担っていた。森乱(成利)は、この小姓という立場から出発し、信長の側近政治の中核を担う有能な行政官僚へと、驚異的な速さで成長を遂げた。

小姓の多角的職務と「森乱」の役割

戦国期の小姓は、主君の食事の世話や身支度の手伝いといった私的な秘書業務に加え、平時には来客の取次、文書の管理、命令の伝達を行い、戦時には主君の命を守る親衛隊(ボディーガード)として機能した 1 。特に、既成概念にとらわれない信長の側では、鋭い観察眼、的確な判断力、そして武勇が同時に求められた 2 。

天正5年(1577年)、13歳で弟の坊丸、力丸と共に出仕した乱(成利)は、その才覚を遺憾なく発揮する。天正7年(1579年)頃には、奏者(そうじゃ)として歴史の表舞台に名を現し始める 3 。奏者とは、主君への取次役であり、信長に謁見を求める者はまず彼を通さねばならなかった。例えば、公家である吉田兼和が信長に面会を求めたり、戦勝祈願の書状を届けたりする際には、乱(成利)がその窓口となっている記録が『兼見卿記』に残されている 2 。

さらに彼は、信長が発給する朱印状に副状を添えるといった、加判奉行(かはんぶぎょう)としての役割も担った 20 。これは、信長の決定を公式な文書として執行する最終段階に関与することを意味し、彼が信長へのアクセスを管理する「ゲートキーパー」として、政権の中枢で機能していたことを示している 2 。

異例の昇進と城主への抜擢

乱(成利)の行政官僚としての能力は、知行(ちぎょう、給与地)の加増という形で明確に評価されていく。彼のキャリアの変遷を以下の表に示す。

|

年代(天正) |

年齢(数え) |

知行(石高) |

主な役職・活動内容 |

典拠資料 |

備考 |

|

5年 (1577) |

13歳 |

— |

小姓として出仕 |

『兼山記』 30 |

弟の坊丸、力丸も共に出仕 25 |

|

7年 (1579) |

15歳 |

— |

奏者として活動開始 |

『信長公記』 3 |

信長への取次役として頭角を現す |

|

8年 (1580) |

16歳 |

— |

奏者・奉行として活動活発化 |

『兼見卿記』 2 |

公家や寺社との交渉窓口となる |

|

9年 (1581) |

17歳 |

近江 500石 |

奉行・事務官としての地位確立 |

30 |

側近としての働きが知行で評価される |

|

10年 (1582) |

18歳 |

美濃 5万石 |

金山城(または岩村城)主 |

2 |

武田征伐の論功。小姓としては破格の待遇 |

天正9年(1581年)に近江国で500石を与えられただけでも異例であったが、そのわずか1年後、天正10年(1582年)の武田氏滅亡後に行われた論功行賞では、兄・長可が信濃国へ転封となったことに伴い、その旧領である美濃金山城(あるいは岩村城とも)5万石を与えられた 1 。小姓という身分のまま、一気に大名格へと抜擢されるのは、前代未聞のことであった。

この破格の待遇は、彼の価値が、領地を経営する伝統的な封建領主としてではなく、信長の側で中央行政を動かす中枢の官僚として存在したことを雄弁に物語っている。事実、彼は城主となった後も領地には赴かず、家臣(兄・長可の配下であった各務元正などが城代を務めたとされる)を派遣し、自身は信長の側を離れなかった 10 。彼のキャリアパスは、信長が構築しようとした「能力主義に基づく中央集権体制」を象徴するものであり、従来の封建的な身分秩序から、主君との個人的な結びつきと実務能力を権力基盤とする、新しい統治形態への移行を示す画期的な事例であった。

第三章:信長との関係性 — 寵愛の真相

信長と蘭丸の関係は、しばしば「寵愛」という一語で語られる。この言葉には、主君からの特別な信頼と同時に、衆道(男色)関係を示唆するニュアンスが含まれることが多い。ここでは、この関係性の実態を、史料的見地と後世に形成された逸話の分析という二つの側面から検証する。

衆道の可能性と史料的限界

戦国時代の武家社会において、主君と小姓の間に男色関係が存在することは決して珍しいことではなかった 37 。信長と蘭丸にも同様の関係があったとする説は根強く存在するが 30 、これを直接的に証明する同時代の一次史料は皆無である。したがって、この点に関する議論は後世の創作や憶測の域を出ず、学術的に断定することはできない。しかし、性愛関係の有無以上に、二人の間に極めて深い精神的な結びつきと、絶対的な信頼関係が存在したことは、乱(成利)が担った職務の重要性と異例の昇進から明らかである。

逸話にみる理想の主従関係

蘭丸の人物像を色濃く描き出す数々の逸話は、主に江戸時代に編纂された『名将言行録』などの逸話集に由来するものであり、史実としての信憑性は高くない 39 。しかし、これらの物語は、後世の人々が蘭丸という人物にどのような理想像を投影したかを知る上で、極めて重要な文化的資料となる。

機転と洞察力を示す逸話

- 爪の話: ある時、信長が切った爪を捨てるよう命じた。他の小姓がそのまま捨てようとするのを制止した後、乱(成利)を呼んだ。彼はまず爪の数を数え、一つ足りないことを指摘。信長が袖を振ると残りの一つが落ちてきたという 13 。この逸話は、主君の爪や髪が呪術に利用される危険性まで考慮した、彼の細心な注意深さと深い洞察力を示している。

- 障子の話: 信長が「隣の部屋の障子が開いているから閉めてこい」と命じた。乱(成利)が行ってみると障子は閉まっていたが、彼はわざと一度障子を開け、大きな音を立てて閉めてから戻った。「主君の言葉が間違いであったと周囲に思わせてはならない」という配慮からであった 1 。これは、主君の権威をいかにして保つかという、高度な政治的判断力と機転を象徴する物語である。

絶対的忠誠心を示す逸話

- 蜜柑の話: 乱(成利)が山盛りの蜜柑を運んでいると、信長が「そのように運んでは転ぶぞ」と声をかけた。すると彼は、その言葉を真実にするために、わざと転んで蜜柑をぶちまけてしまった 1 。主君の予言を絶対のものとし、その威光を少しも損なわせないという、ある種、自己を滅却した忠誠の形が描かれている。

- 刀の鍔の話: 信長が愛刀「不動行光」の鍔に彫られた菊の数を当てた者に刀を与えると述べた際、乱(成利)は黙っていた。彼は以前に刀を預かった際に数を数えて知っていたが、主君を欺いて褒美を得ることを潔しとしなかったのである。信長はその正直さを称えて刀を与えたという 13 。

これらの逸話群は、史実を忠実に伝えるものではなく、戦乱の世が終わり、武士が戦闘員から行政官僚へと役割を変えた江戸時代の価値観を色濃く反映している。そこでは、武勇以上に、主君の意図を汲み取り、組織の秩序を維持する能力、そして絶対的な忠誠心と誠実さが「理想の家臣」の条件とされた。蘭丸の逸話は、まさにこの江戸時代的な官僚・秘書としての理想像を完璧に体現しており、歴史上の人物「森成利」の記録というよりは、武家社会が求める理想の臣下像を投影し、教訓として語り継ぐために創造された文化的装置と解釈するのが妥当である。

第四章:本能寺の変 — 忠臣の最期

天正10年(1582年)6月2日、日本の歴史を大きく揺るがした本能寺の変。この未曾有のクーデターにおいて、森乱(成利)は主君・織田信長の最期まで付き従い、その短い生涯を閉じた。

本能寺での奮戦と最期

その日、乱(成利)は弟の坊丸(長隆、当時17歳)と力丸(長氏、当時16歳)と共に、信長が宿所としていた京都の本能寺に詰めていた 1 。夜明け前、突如として響き渡る鬨の声と鉄砲の音。明智光秀率いる1万3000の軍勢が、わずか100名ほどの手勢しかいない本能寺を完全に包囲したのである 41 。

信長の側近・太田牛一が記した『信長公記』によれば、この時、信長は「是は謀反か、如何なる者の企てぞ」と問い、乱(成利)は即座に「明智が者と見え申し候」と報告した。それを聞いた信長は、全てを悟ったかのように「是非に及ばず」とだけ応じたという 25 。この簡潔なやり取りは、極限状況における二人の絶対的な信頼関係と、信長の覚悟を象徴する場面として、高い信憑性をもって伝えられている。

信長自らが弓を、次いで槍を取って奮戦する中、乱(成利)もまた、槍を振るって敵陣に斬り込み、主君を守るべく戦った。しかし、圧倒的な兵力差はいかんともしがたく、明智家臣の安田国継(通称・作兵衛)によって討ち取られたと伝えられる 25 。享年18。その生涯は、主君への忠義を貫き通す形で、炎に包まれる本能寺と共に幕を閉じた。

明智光秀との対立逸話の信憑性

本能寺の変の原因として、しばしば光秀と乱(成利)の個人的な対立が挙げられることがある。例えば、徳川家康の饗応役を解任された光秀を、信長の命令で乱(成利)が鉄扇で打ち据えたという逸話 46 や、乱(成利)が父の旧領である近江坂本城を望んだため、城主であった光秀が危機感を抱いたという逸話 2 などである。

しかし、これらの逸話はいずれも『絵本太閤記』など後世の軍記物や創作物に見られるものであり、変の動機を光秀の個人的な「怨恨」に求める物語をドラマチックに演出するための創作と見なすのが妥当である。近年の研究では、本能寺の変の動機は、信長が進めていた四国政策の急な方針転換によって、長宗我部元親との交渉役であった光秀の立場が失墜したことに起因するとする「四国説」などが有力視されており 49 、乱(成利)との個人的な確執が謀反の直接的な引き金になったと考える研究者は少ない。

乱(成利)の死は、単なる一人の忠臣の殉死に留まらない。それは、信長が築き上げた側近政治システムの「中枢機能の停止」を意味した。彼は信長の意図や政策、人事構想を最も深く理解する「頭脳」の一部であり、信長への情報伝達を司る「神経系」の要であった。彼の死は、織田政権から指導者とその後継者(嫡男・信忠も二条御所で討死)だけでなく、政権運営のノウハウを知る最重要の人物をも同時に奪い去った。この権力中枢に生じた完全な空白状態こそが、羽柴秀吉による迅速な主導権掌握を可能にした遠因の一つであり、織田家の後継者争いを混迷させ、結果的に天下の趨勢を大きく変える決定的な要因となったのである。

第五章:後世における森蘭丸像の形成と継承

歴史上の人物「森成利(乱)」は、その死後、長い時間をかけて文化的アイコン「森蘭丸」へと変容を遂げた。この変容は、大衆文化の需要と、彼の一族による顕彰活動という、二つの異なる力の相互作用によって促進された。

大衆文化における「森蘭丸」

江戸時代に入り世の中が安定すると、戦国時代の英雄たちの物語が講談や軍記物として大きな人気を博した。その中で、蘭丸の生涯は「若く、美しく、有能でありながら、主君に殉じた悲劇の忠臣」という、物語の主人公として極めて魅力的な要素を備えていた 31 。

このイメージは、庶民の娯楽であった歌舞伎によってさらに増幅され、広く浸透した。例えば、明智光秀の謀反を描く人気演目『時今也桔梗旗揚(ときはいまききょうのはたあげ)』では、蘭丸は主君・春永(信長)の側に仕え、光秀を鉄扇で打つなど、物語を劇的に盛り上げる重要な役どころとして登場する 54 。

さらに、江戸後期の浮世絵は、蘭丸のイメージを視覚的に定着させた。月岡芳年などの絵師は、蘭丸を様々な姿で描いている。『新形三十六怪撰』では、安土城の蘇鉄の怪異を冷静に調べる理知的な美青年として描かれる一方、『魁題百撰相』では、本能寺で血まみれになりながら奮戦する勇壮な武者として描かれている 57 。このような「美」と「武」の二元的なイメージの共存が、蘭丸というキャラクターに深みを与え、人々の想像力を掻き立てた。

森一族による顕彰活動

蘭丸の物語が単なる巷の伝説に終わらず、今日まで語り継がれた背景には、森一族自身の存在が大きい。本能寺の変で乱(成利)ら三兄弟が討死した後も、森家は断絶しなかった。末弟の忠政が生き残り、豊臣秀吉、次いで徳川家康に仕え、最終的には美作国津山藩18万6500石の初代藩主となったのである 12 。

大名家として存続した森家は、兄たちの忠義の物語を家の歴史として公式に語り継ぐだけの力と動機を持っていた。その中心となったのが、一族の菩提寺である可成寺(かじょうじ)である。この寺はもともと、兄・長可が父・可成の菩提を弔うために美濃金山に建立したもので、その境内には可成、長可、そして本能寺で亡くなった蘭丸・坊丸・力丸兄弟の墓(供養塔)が並んでおり、森家の記憶を今に伝えている 1 。また、京都の本能寺跡近くにある阿弥陀寺の蘭丸らの墓所も、江戸時代に赤穂藩主となった森家によって手厚く修復されている 67 。

このように、大衆文化が蘭丸の人気を「ボトムアップ」で押し上げ、その人気を大名家である森氏が「トップダウン」で権威付けするという相乗効果が働いた。森家という確固たる存在が、大衆文化における蘭丸像の信憑性を支え、一方で大衆の人気が森家の名声を高めるという好循環が生まれた。我々が今日知る「森蘭丸」像は、民衆が作り上げた虚像でも、一族が喧伝したプロパガンダでもなく、その両者が相互に作用し合いながら、長い時間をかけて築き上げてきた、歴史と文化の複合的な産物なのである。

結論:歴史的存在としての森蘭丸の再評価

本報告書で詳述してきた通り、森蘭丸という人物は、史実の層と伝説の層が複雑に重なり合った存在である。彼の全体像を正しく理解するためには、この二つの側面を明確に区別し、それぞれが持つ歴史的・文化的意義を評価する必要がある。

史実の人物としての「森成利(乱)」は、単に美貌の小姓という枠に収まる存在ではない。彼は、織田信長が推進した革新的な政治システムの中核を担った、極めて有能な若き行政官僚であった。彼の目覚ましいキャリアは、家格や血縁といった旧来の価値基準よりも、主君個人への忠誠心と実務能力を重視する、信長の能力主義と中央集権化の象徴であった。彼は、信長が目指した新しい時代の統治体制を体現する存在だったのである。

一方で、伝説としての「森蘭丸」は、日本の文化史において重要な役割を果たしてきた。彼は後世、理想の忠臣、そして悲劇の美少年として、講談、歌舞伎、浮世絵といった様々な物語の中で再生産された。その姿は、江戸時代以降の人々が「忠義」や「滅びの美学」といった武士道徳や美意識に何を求めたかを映し出す鏡であり、史実とは異なる次元で、豊かな文化的価値を有している。

そして最後に、彼の夭折が持つ歴史的意義は極めて大きい。18歳という若さでの死は、信長の天下統一事業の挫折と分かち難く結びついている。それは、有能な側近の死が、いかに政権の継続性に重大な影響を及ぼすかを示す歴史的教訓である。同時に、信長という巨大な個人の能力に過度に依存した統治システムが内包していた脆弱性を、図らずも露呈させるものであった。もし彼が生きていれば、織田政権の、ひいては日本の歴史の展開に、無視できない影響を与えたであろう。森蘭丸は、その「失われた可能性」の大きさゆえに、今なお我々の歴史的想像力を掻き立てる、類稀な存在であり続けるのである。

引用文献

- 【連載:おはかもん】森蘭丸 信長とともに舞い飛び、散り去った若き鶴 - お墓ガイド https://guide.e-ohaka.com/column/ohakamon/moriranmaru/

- 「森乱丸(蘭丸)」信長に寵愛された聡明な近習 - 戦国ヒストリー https://sengoku-his.com/508

- 森乱(森蘭丸)の生涯|「本能寺の変」で儚く散った信長の小姓【日本史人物伝】 | サライ.jp https://serai.jp/hobby/1136789

- 【森氏家譜】森蘭丸の呼称について http://www.mori-family.com/jp/ranmaru.html

- 森 長定とは? わかりやすく解説 - Weblio国語辞典 https://www.weblio.jp/content/%E6%A3%AE%E3%80%80%E9%95%B7%E5%AE%9A

- 「信長=男色家」に根拠なし…森蘭丸や前田利家を寵愛したという通説は後世の勝手な創作だった | PRESIDENT WOMAN Online(プレジデント ウーマン オンライン) | “女性リーダーをつくる” https://president.jp/articles/-/71025

- 明智光秀と森蘭丸――あるいは本能寺の変という終わり - 攻城団ブログ https://kojodan.jp/blog/entry/2021/02/07/100000

- 森蘭丸|日本大百科全書・Encyclopedia of Japan - ジャパンナレッジ https://japanknowledge.com/introduction/keyword.html?i=1583

- 敦盛2011/信長と蘭丸 - 戦国鍋からなんとなく歴史を学ぶ https://nabenosoko.hatenablog.com/entry/2020/02/28/213000_1

- 3.森家と戦国時代 - 【森氏家譜】森一族の歴史 http://www.mori-family.com/jp/rekishi/3.html

- 森長可 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A3%AE%E9%95%B7%E5%8F%AF

- 森氏家譜~戦国大名森家900年の伝統と歴史 http://www.mori-family.com/

- 森蘭丸の歴史 - 戦国武将一覧/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/38367/

- 森可成 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A3%AE%E5%8F%AF%E6%88%90

- 美濃金山城跡 - 可児市 https://www.city.kani.lg.jp/secure/10134/minokaneyamajo2023.pdf

- 本能寺で散った美少年!森乱丸の故郷・岐阜県可児市兼山を巡る - ORICON NEWS https://www.oricon.co.jp/article/951221/

- 森可成とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E6%A3%AE%E5%8F%AF%E6%88%90

- 森蘭丸の兄の弱点は家族愛?「鬼武蔵」の異名を持つほど苛烈な性格とそのギャップに迫る https://intojapanwaraku.com/rock/culture-rock/129278/

- 森可成公の墓(滋賀県) - 平山城 https://jh.irukamo.com/moriyoshinarikounohaka/

- 鬼武蔵を兄にもつ森蘭丸。 信長の最も有名な小姓はスーパー秘書! - サムライ書房 https://samuraishobo.com/samurai_10046/

- 東濃の戦国城主たち http://tonosengoku.g1.xrea.com/indexfile/human/human.html

- 『織田信長政権の権力構造』 https://toyo.repo.nii.ac.jp/record/12362/files/Dthesis_223_%E8%A6%81%E6%97%A8.pdf

- 戎光祥研究叢書 第 16巻 織田信長政権の権力構造 https://www.ebisukosyo.co.jp/sp/item/532/

- 織田信長の家臣団まとめ。組織図・変遷・各方面軍団の顔ぶれなど。 - 戦国ヒストリー https://sengoku-his.com/202

- 森蘭丸と愛刀/ホームメイト - 名古屋刀剣博物館 https://www.meihaku.jp/sengoku-sword/favoriteswords-moriranmaru/

- www.touken-world.jp https://www.touken-world.jp/tips/71998/#:~:text=%E5%B0%8F%E5%A7%93%E3%81%AF%E3%80%81%E4%B8%BB%E3%81%AB%E5%B0%91%E5%B9%B4,%E3%81%9F%E3%81%A8%E8%A8%80%E3%82%8F%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82

- 『小姓』って何をする人なの? - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=-pTqwlVUarA

- 森蘭丸(モリランマル)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E6%A3%AE%E8%98%AD%E4%B8%B8-142948

- 今日は【森蘭丸、忌日(1582)】[SHIRAHAMA KEY TERRACE HOTEL SEAMORE ホテルシーモア] - じゃらんnet https://www.jalan.net/yad348385/blog/entry0001335604.html

- 森成利 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A3%AE%E6%88%90%E5%88%A9

- わざと転ぶ「森蘭丸」は超デキる有能秘書だった?気遣いの達人から学ぶこととは - 和樂web https://intojapanwaraku.com/rock/culture-rock/102281/

- 森蘭丸と名刀「不動行光」の逸話/ホームメイト https://www.touken-collection-nagoya.jp/anecdote-sword/moriranmaru-fudoyukimitsu/

- 武将名地 ~名将たちの知られざる姿を覗いてみよう~|特集 - 岐阜県観光連盟 https://www.kankou-gifu.jp/article/detail_64.html

- 美少年で気配り上手な信長の秘蔵っ子、森蘭丸「戦国武将名鑑」 - Discover Japan https://discoverjapan-web.com/article/57924

- 【漫画】森蘭丸の生涯を簡単解説!【日本史マンガ動画】 - YouTube https://m.youtube.com/watch?v=cnbxtOY3SeI

- 旅行先で目を覚ましたら森長可になっていた私。京で織田信長が https://ncode.syosetu.com/n3578jl/6/

- 武将の刀持ち「小姓」とは/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/71998/

- 森蘭丸略傳- 戰國無雙 - 巴哈姆特 https://forum.gamer.com.tw/G2.php?bsn=6121&sn=337

- 森蘭丸 ~信長との愛の軌跡~|正覚寺 裕然(うらにわ丹波守) - note https://note.com/furumiyajou/n/n50bd717e8335

- 『名将言行録』に学ぶリーダー哲学 - 東洋経済STORE https://str.toyokeizai.net/books/9784492961919/

- 【信長が寵愛した小姓】森蘭丸のお墓はどこにある? https://ohakakiwame.jp/column/cemetery-grave/grave-of-ranmaru.html

- 森長隆 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A3%AE%E9%95%B7%E9%9A%86

- 是非に及ばず 異聞信長記(小学館文庫) | 書籍 https://www.shogakukan.co.jp/books/09403585

- 日本史ミステリー「本能寺の変」はなぜ起きた? 明智光秀”黒幕”説に迫る - 和樂web https://intojapanwaraku.com/rock/culture-rock/4562/

- 森蘭丸の武将年表/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/64865/

- 明智光秀の名言・逸話37選 | 戦国ヒストリー https://sengoku-his.com/528

- 鉄扇逸話:森蘭丸、明智光秀を鉄扇で打つ - 京扇子の春吉 https://www.harukiti.com/tesseninfo/1592/

- 森蘭丸の数々のエピソードをまとめてみました|株式会社アイセレクト - note https://note.com/aiselect0903/n/n7fed288d5a17

- 「信長への怨恨」でも「黒幕がいた」でもない…最新研究でわかった明智光秀が本能寺の変を起こした本当の理由 きっかけは四国の長宗我部元親との交渉決裂 - プレジデントオンライン https://president.jp/articles/-/86387?page=1

- 本能寺の変、黒幕は誰だ?日本史最大の謎、最新研究で迫る明智光秀の動機と深層 https://sengokubanashi.net/column/honnoujinohenkuromakudare/

- 本能寺の変の再検証 - 京都産業大学 学術リポジトリ https://ksu.repo.nii.ac.jp/record/10434/files/BIJCKSU_25_148.pdf

- 本能寺の変に黒幕はいた?! 明智光秀の動機から信長の遺体の行方まで、最新研究をもとに有力説を検証! - Pen Online https://www.pen-online.jp/article/012428.html

- 織田信長の覇業を支え、死出の旅に従った森乱(演:大西利空)こと森成利とは【どうする家康】 https://mag.japaaan.com/archives/201298

- 時桔梗出世請状 - 歌舞伎・鶴屋南北|文化デジタルライブラリー https://www2.ntj.jac.go.jp/dglib/contents/learn/edc15/sakuhin/p2/index.html

- 【歌舞伎・時今也桔梗旗揚】光秀“謀反への道” 主君からのパワハラに…菊之助が心情描く https://tsumugu.yomiuri.co.jp/acts/%E6%AD%8C%E8%88%9E%E4%BC%8E%E3%83%BB%E6%99%82%E4%BB%8A%E4%B9%9F%E6%A1%94%E6%A2%97%E6%97%97%E6%8F%9A/

- 時今也桔梗旗揚 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%99%82%E4%BB%8A%E4%B9%9F%E6%A1%94%E6%A2%97%E6%97%97%E6%8F%9A

- いつの時代もイケメン!森蘭丸が堪能できる浮世絵・錦絵6選 - 和樂web https://intojapanwaraku.com/rock/museum/144653/

- イケメンすぎ 森蘭丸が描かれた浮世絵6選!【誰でもミュージアム】 https://artplaza.geidai.ac.jp/sights/13941/

- 日本一有名なお寺の一つ、本能寺!森蘭丸の家族の絆 – Official Web Site 浮世満理子 https://idear.co.jp/ukiyomariko/column-blog/2021-12-15-2

- 森忠政はどんな人? わかりやすく解説 Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E6%A3%AE%E5%BF%A0%E6%94%BF

- 津山藩初代藩主 森忠政公の遺徳をしのぶ 乾学芸員の講演も/岡山・津山市 - 津山朝日新聞社 https://tsuyamaasahi.co.jp/%E6%B4%A5%E5%B1%B1%E8%97%A9%E5%88%9D%E4%BB%A3%E8%97%A9%E4%B8%BB%E3%80%80%E6%A3%AE%E5%BF%A0%E6%94%BF%E5%85%AC%E3%81%AE%E9%81%BA%E5%BE%B3%E3%82%92%E3%81%97%E3%81%AE%E3%81%B6%E3%80%80%E4%B9%BE%E5%AD%A6/

- 先祖が生きた地.岡山県津山市(歴史編 江戸時代 -津山藩の誕生-)12 #061 - note https://note.com/yukinkoan/n/ncdf37d5a7452

- D-05.蘭丸祭 - 可児市観光協会 https://kani-kankou.jp/wordpress/?page_id=350

- 可成寺 森氏菩提寺 岐阜県可児市 - 古城巡り 写真館改 https://yamashiro2015.blog.fc2.com/blog-entry-2104.html

- 可成寺 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%AF%E6%88%90%E5%AF%BA

- 可成寺【宮町】 - 可児市 https://www.city.kani.lg.jp/24538.htm

- 【森氏家譜】森家の史跡一覧(京都府) http://www.mori-family.com/jp/shiseki/kinki/kyoto/index.html