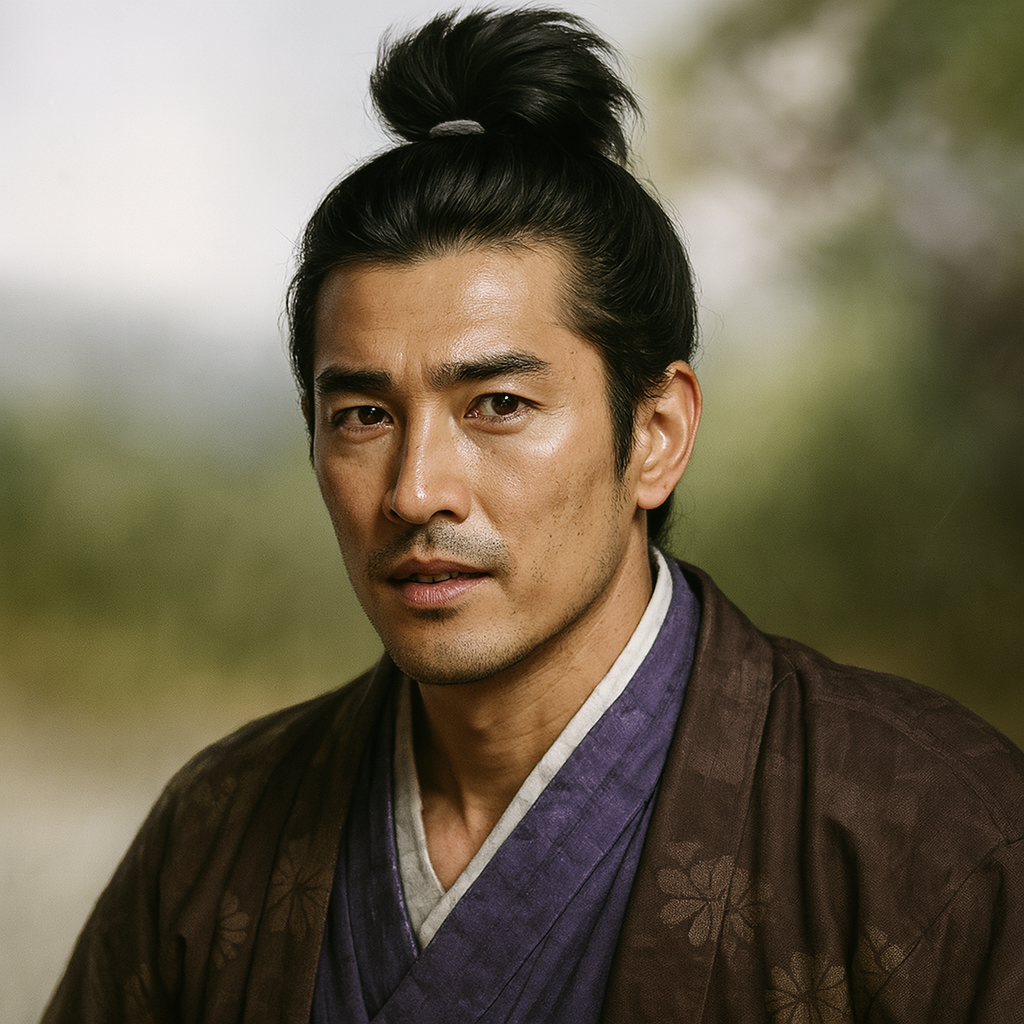

椎名康胤

椎名康胤は越中の国衆で、上杉謙信の養子を迎えながらも武田信玄と結び反旗を翻した。松倉城を拠点に抵抗したが、尻垂坂の戦いで敗れ、蓮沼城で自刃したとされる。

龍虎の狭間で ― 越中の国衆・椎名康胤の実像

序章:越中の龍虎、その狭間で揺れた将

はじめに:椎名康胤という人物像の再評価

日本の戦国時代史において、越中国(現在の富山県)の武将、椎名康胤(しいなやすたね)の名は、しばしば「上杉謙信を裏切った男」として記憶されている。謙信の従兄弟である長尾景直を養子に迎え、上杉氏と固い同盟関係を築きながらも、後に甲斐の武田信玄と結び、その結果として謙信に攻め滅ぼされた、という生涯の骨子は、彼の波乱に満ちた人生を的確に要約している 1 。しかし、この簡潔な評価だけでは、彼の行動の背後にある複雑な力学や、一人の国衆(くにしゅう)としての苦悩と戦略を見通すことはできない。

本報告書は、椎名康胤を単なる「裏切り者」という一面的なレッテルで評価するのではなく、上杉謙信と武田信玄という二大勢力の狭間に位置する「境目の国」越中において、いかにして自家の存続と勢力拡大を図ったかという、国衆としての生存戦略の観点から、その実像に徹底的に迫るものである 3 。彼の決断の一つ一つが、当時の越中が置かれた地政学的状況、宿敵との絶え間ない争い、そして大国との不均衡な力関係の中で下された、極めて合理的な選択であった可能性を検証していく。

報告書の構成と論点

本報告書は、以下の構成で論を進める。まず第一部で、椎名氏の出自と、康胤が置かれた戦国期越中の情勢を概観する。続く第二部では、上杉謙信との同盟関係の構築から、その関係が破綻し、武田信玄と手を結ぶに至った背景を深く分析する。第三部では、康胤の力の源泉であった松倉城の戦略的価値と、そこを舞台に繰り広げられた上杉軍との激しい攻防、そして彼の最期を追う。第四部では、康胤の死後、彼の一族が辿った多様な運命を描き出す。最後に終章として、これらの分析を踏まえ、国衆・椎名康胤の歴史的評価を試みる。

【表1:椎名康胤関連年表】

康胤の生涯を理解するためには、彼の行動が常に周辺勢力の動向と密接に連動していたことを把握することが不可欠である。以下の年表は、康胤自身の動向に加え、上杉氏、武田氏、そして越中の宿敵である神保氏や一向一揆の動きを並列して示すことで、彼の各時点での決断がどのような状況下で下されたのかを立体的に理解するための一助となる。

|

年代(西暦) |

椎名康胤の動向 |

上杉氏(長尾氏)の動向 |

武田氏の動向 |

神保氏・一向一揆の動向 |

|

永正17 (1520) |

父・慶胤が神保慶宗の乱に同調し、長尾・畠山連合軍に敗北。椎名氏は守護代職を失う 1 。 |

長尾為景(謙信の父)、神保・椎名氏を破り、新川郡守護代職を得る 1 。 |

- |

神保慶宗、畠山氏から独立を図るも敗死 1 。 |

|

天文12 (1543)頃 |

家督を継承。神保長職との抗争が激化(越中大乱) 6 。 |

長尾為景が死去し、長尾景虎(後の謙信)が家督相続に向けて台頭。 |

信玄、信濃侵攻を本格化。 |

神保長職、富山城を築き、椎名領へ侵攻 1 。 |

|

弘治3 (1557) |

椎名宮千代(康胤か)、能登畠山氏の内乱に援軍を送る 2 。 |

景虎、第三次川中島の戦い。 |

信玄、第三次川中島の戦い。 |

- |

|

永禄3 (1560) |

神保氏の攻勢に窮し、長尾景虎に救援を要請。景虎の出兵により危機を脱す 2 。 |

景虎、康胤の要請に応じ越中へ初出兵。富山城などを攻略 2 。 |

- |

神保長職、景虎に敗れ一時敗走 2 。 |

|

永禄5 (1562) |

神通川の戦いで神保軍に大敗。再び景虎に救援を要請。景虎の再出兵で長職は降伏 2 。 |

景虎、康胤を再度救援し、神保長職を降伏させる。しかし長職の所領を安堵 2 。 |

- |

神保長職、勢力を回復し椎名軍を破るも、最終的に景虎に降伏 2 。 |

|

時期不詳 |

景虎の従弟・長尾景直を養子に迎える 1 。 |

景直を康胤の養子とし、椎名氏との関係を強化。 |

- |

- |

|

永禄11 (1568) |

武田信玄の調略に応じ、上杉氏から離反。一向一揆と結ぶ 1 。 |

謙信、康胤の離反を受け松倉城を包囲するも、本庄繁長の乱により撤退 2 。 |

信玄、駿河侵攻を開始。謙信を牽制するため康胤や一向一揆を調略 3 。 |

越中一向一揆、信玄の要請で康胤を支援 3 。 |

|

元亀3 (1572) |

尻垂坂の戦いで上杉軍に敗北。松倉城は孤立 3 。 |

謙信、尻垂坂で一向一揆・椎名連合軍を撃破 13 。 |

信玄、西上作戦を開始。 |

一向一揆、信玄に呼応し蜂起するも大敗 13 。 |

|

元亀4 (1573) |

謙信に降伏し、松倉城を明け渡す。追放され、一向一揆勢に合流 1 。 |

謙信、松倉城を開城させる。康胤の帰参は許さず 14 。 |

信玄、西上作戦の途上で病没。 |

- |

|

天正4 (1576) |

(有力説)一揆方として籠城した蓮沼城で、上杉軍に攻められ自刃 1 。 |

謙信、越中・能登を平定。 |

- |

- |

第一部:椎名氏の出自と越中の情勢

第一章:桓武平氏千葉氏流、越中椎名氏の黎明

一族の淵源と越中への土着

椎名氏のルーツは、遠く関東に遡る。彼らは桓武平氏の流れを汲む下総国(現在の千葉県北部)の名族・千葉氏の一族であり、その祖は千葉常胤の弟・椎名胤光とされる 1 。鎌倉時代、一族は越中守護であった北条朝時の被官として越中国へ入部し、新川郡を拠点に在地領主としての歩みを始めた 1 。この出自は、彼らが単なる土着の豪族ではなく、東国に由緒を持つ格式高い武士団であったことを物語っており、後の康胤の行動を支える自負の一因となった可能性は否定できない。

南北朝の動乱期には、越中東部の要衝である松倉城(現在の魚津市)に拠点を移し 1 、室町時代には越中守護・畠山氏の被官としてその地位を確固たるものとし、新川郡の守護代に任じられるに至った 1 。守護代とは、在京する守護に代わって現地で領国統治を行う重要な役職であり、椎名氏は名実ともに越中東部の支配者となったのである。

守護代への道と「負の遺産」

しかし、康胤が家督を継ぐ頃の椎名氏には、重い「負の遺産」がのしかかっていた。康胤の父と推定される椎名慶胤の代、永正17年(1520年)に大きな転機が訪れる。当時、越中中・西部を支配する同じく守護代の神保慶宗が、主家である畠山氏からの独立を画策した際、慶胤はこれに同調したのである 1 。この動きに対し、畠山氏は隣国越後の守護代・長尾為景(上杉謙信の父)に救援を要請。長尾・畠山連合軍の前に神保・椎名連合軍は敗北し、慶胤もまたこの戦いで命を落としたか、あるいは降伏を余儀なくされた 1 。

この敗戦の代償は大きかった。椎名氏は新川郡守護代の職を勝者である長尾為景に奪われてしまったのである。為景は椎名長常(慶胤の後継者)を「又守護代(またしゅごだい)」として現地支配を継続させたものの、これは長尾氏の権威を認めた上での従属的な地位に他ならなかった 1 。康胤の代に至るまで続く上杉氏との力関係の原点は、この父の代の敗北にあり、彼の生涯を通じてこの従属的な立場からの脱却が、一つの大きな課題として存在し続けたのである。

第二章:群雄の角逐地、戦国期越中の地政学

宿敵・神保長職との死闘

康胤の時代の越中は、一人の強力な戦国大名が支配する安定した領国ではなく、複数の勢力が覇を競う角逐の地であった。中でも、椎名氏にとって最大の脅威は、越中中部(婦負郡・射水郡)を拠点とする守護代・神保氏であった 19 。特に、一時衰退した神保家を再興した神保長職は傑出した人物であり、神通川を越えて椎名氏の領国である新川郡へ侵攻し、富山城を築城するなど、その勢力拡大の野心は留まるところを知らなかった 1 。この両者の絶え間ない抗争は「越中大乱」と呼ばれ、国人衆を巻き込んで越中を二分する激しい戦いへと発展していく 6 。

外部勢力の介入

さらに越中の情勢を複雑にしたのが、外部勢力の存在である。東には「越後の龍」上杉謙信、南には甲斐・信濃から勢力を伸ばす「甲斐の虎」武田信玄という、戦国時代を代表する二大勢力が睨み合っており、越中はその最前線に位置していた。加えて、西の加賀国(現在の石川県南部)からは強大な宗教・武装勢力である一向一揆が常に越中の動向に影響を及ぼし、しばしば神保氏と連携して椎名氏を脅かした 3 。

このような地政学的状況下で、康胤は常に複数の敵と、そして利用しうる味方の顔色を窺いながら、自家の存続という至上命題のために、危うい舵取りを続けなければならなかったのである 3 。彼が後に上杉氏と結び、そして離反する背景には、この複雑怪奇な越中の勢力図があった。

第二部:上杉謙信との同盟と決裂

第一章:窮地の救援要請と蜜月の時代

二度の救援

天文年間の末頃から家督を継いだとみられる椎名康胤は、当初、神保長職の猛攻の前に苦境に立たされ続けていた 27 。永禄2年(1559年)夏、神保氏の攻勢が再び激化し、椎名氏が滅亡の危機に瀕すると、康胤は越後の長尾景虎(後の上杉謙信)に救援を要請する 2 。これに応じた景虎は翌永禄3年(1560年)3月、電光石火の越中出兵を敢行。神保方の富山城、増山城を次々と陥落させ、長職を敗走させた 2 。これにより康胤は九死に一生を得た。

しかし、景虎が関東へ転戦すると、神保長職は驚異的な速さで勢力を回復。永禄5年(1562年)9月5日、神通川で行われた合戦で椎名軍は神前孫五郎といった重臣を討ち取られる大敗を喫し、康胤は本拠である松倉城にまで攻め込まれるという絶体絶命の事態に陥った 2 。康胤は再び景虎に泣きつき、これを受けた景虎は翌10月には再び越中へ来援。ついに神保長職を完全な降伏へと追い込んだのである 2 。

同盟の証としての養子縁組

二度にわたる救援を経て、椎名氏と上杉氏の関係は極めて強固なものとなった。その同盟の証として、康胤は謙信の従弟(一説には甥)にあたる長尾一族の長尾景直を養子として迎え入れた 1 。景直は「椎名小四郎景直」を名乗り、これにより椎名氏は上杉一門に連なる家として、その地位を安泰にしたかに見えた 29 。事実、この時期の康胤は謙信から深く信頼され、謙信が関東へ出陣する際には、本拠である春日山城の留守居役を任されるほどであった 2 。この蜜月時代は、康胤の生涯において最も安定した時期であったと言えるだろう。

第二章:裏切りの構造 ― なぜ康胤は謙信を裏切ったのか

盤石に見えた上杉氏との同盟関係は、永禄11年(1568年)に突如として破綻する。康胤は武田信玄の誘いに乗り、謙信に反旗を翻したのである。この「裏切り」は、単なる心変わりではなく、複数の要因が複雑に絡み合った、国衆としての合理的な判断の結果であったと考えられる。

要因1:神保長職の処遇への不満(直接的要因)

康胤の離反の最も直接的な引き金となったのは、宿敵・神保長職への処遇に対する不満であった。謙信は長職を降伏させたものの、越中守護でもあった能登畠山氏の仲介を受け入れ、長職の婦負・射水二郡における支配権を安堵するという温情的な処置を下した 2 。長年の宿敵を完全に滅ぼし、その領地を併呑することを望んでいた康胤にとって、この結末は到底受け入れがたいものであった 2 。

この一件は、康胤に謙信への根深い不信感を植え付けた。謙信の行動原理は、私的な利害を超えた「筋目(すじめ)」、すなわち秩序の回復という「大義」に基づいていた 24 。しかし、康胤が求めていたのは、自家の安全と領土拡大という極めて現実的な「実利」である。謙信が示した「大義」は、康胤の求める「実利」を何ら満たすものではなかった。この価値観の根本的な衝突が、両者の決裂を不可避なものにしたのである。

要因2:武田信玄の巧みな調略(外的要因)

康胤の不満を巧みに利用したのが、甲斐の武田信玄であった。永禄11年(1568年)、信玄は今川義元の領国である駿河への侵攻を計画しており、その成功のためには背後を脅かす上杉謙信の動きを封じる必要があった 30 。そこで信玄は、謙信を越中に釘付けにするための策謀として、康胤に接近したのである 3 。

現存する武田信玄が勝興寺に宛てた書状からは、信玄が越中の一向一揆勢に対し、反旗を翻した康胤を支援するよう具体的に指示していたことが明確に読み取れる 12 。康胤の離反は、信玄が描いた壮大な対上杉戦略の重要な一環であり、決して孤立した行動ではなかった。上杉氏という強大な庇護者を失うリスクを冒してでも、武田氏という新たな後ろ盾を得ることは、康胤にとって魅力的な選択肢に映ったのである。

要因3:養子問題と国衆としての自立性(内的要因)

長尾景直の養子入りは、一見すると上杉氏との強固なパイプを意味するものであったが、その裏では椎名家の将来が上杉氏に乗っ取られるという深刻な懸念もはらんでいた 3 。康胤には、重胤や康次といった実子が存在した 1 。にもかかわらず、上杉一門の者を後継者とすることは、椎名氏の血統と家名の存続を危うくし、国衆としての自立性を根本から揺るがすものであった。

謙信の支配下では、椎名氏はあくまで上杉領国の東端を担う一部将に過ぎない。一方で、武田氏と結べば、越中における武田方の「先方衆」として、より大きな裁量権と主導権を握れる可能性があった。康胤の決断は、忠誠心や恩義といった感情論だけでは測れない、家の存続と自立をかけた、戦国国衆としての極めて現実的な戦略的判断だったのである。

第三部:松倉城の攻防と椎名氏の没落

第一章:越中最大級の山城・松倉城

椎名康胤が上杉謙信という大勢力に数年間にわたり抵抗し得た背景には、彼の本拠地であった松倉城の存在が決定的な役割を果たしていた。この城は単なる居城ではなく、康胤の軍事力と経済力を支える一大拠点であった。

構造と戦略的重要性

松倉城は、魚津市南部の標高約430メートルの松倉山山頂に築かれた、富山県内でも最大級の規模を誇る山城である 35 。三方を断崖絶壁に囲まれた天然の要害であり、尾根上には空堀で区切られた複数の曲輪が南北に長く連なる堅固な構造を持っていた 35 。その堅牢さから、増山城、守山城と並び「越中三大山城」の一つに数えられている 20 。城からは眼下に新川平野を一望でき、越後との国境地帯から富山平野へ至るルートを扼する、極めて戦略的価値の高い城であった 35 。

経済基盤・松倉金山

松倉城の強大さを支えたもう一つの柱が、城の背後に控える「松倉金山」の存在である 27 。この金山は豊富な金の産出量を誇り、ここから得られる莫大な収入が、椎名氏の軍事力を維持し、外交を有利に進めるための強力な経済的基盤となっていた。康胤が上杉・武田という大国を相手に渡り合うことができたのは、この経済的自立性があったからに他ならない。この金山の重要性は上杉氏も認識しており、後に松倉城を支配下に置いた際には、運上金を本拠地である春日山城へ送らせている 37 。

松倉城塁群

さらに椎名氏は、松倉城を中核として、その周囲に多数の支城や砦を配置し、「松倉城塁群」と呼ばれる広域な防衛ネットワークを構築していた 27 。この重層的な防御体制こそが、上杉軍の猛攻を長期間にわたって阻む最大の要因となった。

【表2:松倉城塁群の主要な城砦】

松倉城の防御システムは、個々の城砦が有機的に連携することで機能していた。以下の表は、その主要な構成要素と役割をまとめたものである。

|

城砦名 |

位置関係(松倉城から) |

推定される機能 |

典拠 |

|

松倉城(本城) |

- |

新川郡支配の中核拠点。司令塔。 |

36 |

|

魚津城 |

北西約7-8km、平野部 |

平野部の政治・経済拠点。海陸交通の要衝であり、松倉城への玄関口。 |

35 |

|

天神山城 |

北西約7-8km、丘陵上 |

魚津城の後詰。平野部を一望できる監視拠点。 |

35 |

|

升方城・水尾城 |

西側、丘陵上 |

富山平野に面する最前線。神保氏の侵攻に対する第一防衛線。 |

40 |

|

北山城 |

北東側、丘陵上 |

越後方面からの侵攻路を監視・防御する拠点。 |

35 |

|

石の門砦 |

松倉城の麓 |

松倉城への登城路を固める重要な関門。 |

41 |

|

大見城平 |

北西側中腹 |

城主の居館があったとされる政庁機能を持つ区画。 |

40 |

この「城と金」、そして広域防衛網という三位一体の力の源泉があったからこそ、康胤は謙信に背き、武田と結ぶという、一国衆としては破格の戦略的賭けに出ることができたのである。

第二章:謙信の逆鱗と松倉城の落城

長期にわたる攻防

永禄11年(1568年)、康胤の離反という報に接した謙信は激怒し、直ちに大軍を率いて越中へ出陣、松倉城を包囲した 3 。しかし、前述の通り松倉城塁群の守りは固く、攻略は遅々として進まなかった 2 。折しも、越後本国で重臣の本庄繁長が武田信玄の調略に応じて謀反を起こしたため、謙信は松倉城を落とせないまま、無念の撤退を余儀なくされた 3 。これにより、康胤は一時的に危機を脱した。

尻垂坂の戦いと最後の抵抗

その後も康胤は、武田氏や一向一揆と連携しながら、粘り強く上杉方への抵抗を続けた。しかし、戦局が大きく動いたのは元亀3年(1572年)のことである。武田信玄の西上作戦に呼応して越中・加賀の一向一揆勢が大規模な蜂起を起こすと、康胤もこれに合流した。これに対し、謙信は再び越中へ親征。富山市の尻垂坂において、一向一揆・椎名連合軍と激突した(尻垂坂の戦い)。この戦いで上杉軍は圧勝し、一向一揆勢は壊滅的な打撃を受けた 3 。

降伏と追放

最大の同盟相手であった一向一揆勢が敗れたことで、松倉城は完全に孤立した。元亀4年(1573年)正月、ついに康胤はこれ以上の抵抗は不可能と判断し、謙信に降伏。長年守り抜いた松倉城を明け渡した 1 。謙信は、幾度となく自分を裏切った康胤の命こそ助けたものの、その罪は重いとして上杉家への帰参を一切認めず、彼を越中から追放した 14 。堅城・松倉城には上杉方の重臣・河田長親らが城将として置かれ、以後、上杉氏の越中支配の最重要拠点として機能することになった 15 。

第三章:流転の果て ― 康胤の最期

一向一揆への合流

松倉城を追われた康胤は、かつての同盟者であった一向一揆勢に身を寄せた。彼はもはや領地を持つ大名ではなかったが、長年上杉氏に抵抗し続けたその名は、反上杉勢力にとって象徴的な意味を持っていた 15 。彼は砺波郡(越中西部)を拠点に、なおも再起の機会をうかがっていたとされる。

蓮沼城での自刃説

康胤の最期については諸説あり、確実な史料は乏しい。しかし、後世の編纂史料である『越登賀三州志』などによれば、天正4年(1576年)、康胤は一向一揆方の拠点であった砺波郡の蓮沼城(はすぬまじょう、現在の富山県小矢部市)に城主として籠っていた 15 。同年、越中・能登の完全平定を目指す上杉謙信の軍勢が蓮沼城を攻撃。激しい攻防の末に城は落城し、康胤は城と運命を共にし、自刃を遂げたと伝えられている 1 。

最期の不確実性

この蓮沼城での自刃説が最も広く知られているが、同時代の一次史料によって裏付けられているわけではない点には留意が必要である 17 。一説には、康胤の死後も、反上杉勢力が彼の名をシンボルとして利用し続けた可能性も指摘されており、その最期の瞬間は、依然として歴史の霧に包まれている 17 。いずれにせよ、上杉氏に反旗を翻した彼の流転の生涯は、この頃に終焉を迎えたものと考えられる。

第四部:康胤死後の椎名一族

椎名康胤の「上杉離反・武田従属」という一つの大きな決断は、彼自身の没落に留まらず、椎名一族の運命を三者三様の道へと分断する結果をもたらした。康胤の賭けが失敗に終わったことで、椎名家という共同体は事実上解体され、残された者たちはそれぞれが個別の判断で激動の時代を生き抜くことを余儀なくされたのである。

第一章:養子・椎名景直の道

御館の乱での選択

養父・康胤が上杉家から追放された後も、養子である椎名景直(本名:長尾景直)は上杉家臣として越中に留まり、活動を続けた 1 。しかし、天正6年(1578年)に謙信が急死すると、その後継を巡って二人の養子、上杉景勝と上杉景虎の間で家督争い「御館の乱」が勃発する。この時、景直は景虎方に与した 1 。景虎が相模の北条氏政の実子であったことから、景直は関東との連携を重視する派閥に属していたことや、景勝を支持する勢力とは異なる立場にあったことがその理由と考えられる。

織田信長への帰順

御館の乱は景勝の勝利に終わり、景虎は自刃。景虎方についた景直は上杉家中での立場を完全に失った。時を同じくして、天下統一を進める織田信長の勢力が越中へ侵攻してくると、景直は上杉家を見限り、織田方に寝返った 1 。天正9年(1581年)には、織田方の武将として神保長住と所領を争うなど、かつての同僚であった上杉方と戦う立場となった 29 。彼の生涯もまた、大勢力の間を渡り歩き、生き残りを図った国衆の姿を象徴している。その後の消息は定かではないが、『越国諸士記』によれば同年に小出城で死去したとされている 29 。

第二章:実子たちのその後

椎名重胤の流浪

康胤の実子の一人、椎名重胤は、父の没落後、父が結んだ縁を頼って甲斐の武田勝頼のもとへ落ち延びたとされる 1 。しかし、頼った武田氏も天正10年(1582年)に織田信長によって滅ぼされるという悲運に見舞われる。その後、重胤はさらに流浪の旅を続け、遠い祖先の地である下総国へ赴き、同族の千葉邦胤を頼って匝瑳郡に土着したと伝えられている 1 。彼の人生は、父の選択によって後ろ盾を次々と失い、流転を強いられた過酷なものであった。

僧となった椎名康次

もう一人の実子・椎名康次は、兄とは全く異なる道を選んだ。彼は武士としての道を捨て、父の居城であった松倉城の麓にあった曹洞宗の常泉寺に入り、松室文寿(しょうしつぶんじゅ)と号する僧侶となった 1 。この常泉寺は、康胤の妻であり康次の母である賀雲慈慶の菩提寺でもあった 45 。彼は戦乱の世の喧騒から離れ、滅び去った一族の菩提を静かに弔う道を選んだのである。武将、流浪者、そして僧侶。康胤の子たちが辿った三様の道は、戦国という時代の厳しさと、一個人の決断が後世に与える影響の大きさを物語っている。

終章:国衆・椎名康胤の歴史的評価

康胤の生涯の総括

椎名康胤の生涯は、上杉謙信という当代随一の武将を庇護者としながらも、その関係に満足することなく、更なる飛躍を求めて武田信玄と結び、結果として全てを失った物語として要約できる。しかし、その行動の背景を深く掘り下げると、父の代から続く上杉氏への従属的な地位への反発、宿敵・神保氏を完全に排除したいという国衆としての強い願望、そして何よりも自家の血統と領国の自立性を維持したいという切実な思いがあったことが見えてくる。

「境目の国」の国衆としての再評価

彼の選択は、後世の、あるいは現代的な忠誠観や倫理観から見れば、恩を仇で返す「裏切り」と断じられるかもしれない。しかし、戦国時代、特に上杉・武田・一向一揆といった大国の力が直接ぶつかり合う「境目の国」越中においては、時勢を読み、より有利な勢力に乗り換えることは、決して珍しいことではなく、むしろ極めて合理的で現実的な生存戦略の一つであった 4 。康胤は、その戦略を誰よりも大胆に実行し、そして最終的には失敗した、典型的な国衆であったと言えるだろう。彼は自らの軍事・経済基盤(松倉城と金山)を過信し、龍と虎を手玉に取ろうと試みたが、その力は及ばなかった。

歴史的意義

椎名康胤の生き様は、我々に戦国史の多層的な見方を提示してくれる。上杉謙信や武田信玄といった巨大な戦国大名の物語だけでは見えてこない、彼らの足元で自立性を保ちながら必死に生き残りを図った「国衆」という階層の動向に光を当てることで、戦国という時代の解像度はより一層高まる。彼は、龍(上杉謙信)と虎(武田信玄)の狭間で翻弄されながらも、最後まで自らの意思で抗い続けた、一人の戦国武将として記憶されるべきである。彼の栄光と没落の物語は、強大な勢力に挟まれた「境目の国」に生きた武士たちの、悲壮にして誇り高い宿命そのものを、現代に映し出している。

引用文献

- 椎名氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A4%8E%E5%90%8D%E6%B0%8F

- 椎名康胤 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A4%8E%E5%90%8D%E5%BA%B7%E8%83%A4

- 越中の戦国時代 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B6%8A%E4%B8%AD%E3%81%AE%E6%88%A6%E5%9B%BD%E6%99%82%E4%BB%A3

- 戦国時代の大名と国衆.pdf https://www.ebisukosyo.co.jp/docs/pdf/%E8%A9%A6%E3%81%97%E8%AA%AD%E3%81%BF/%E6%88%A6%E5%9B%BD%E6%99%82%E4%BB%A3%E3%81%AE%E5%A4%A7%E5%90%8D%E3%81%A8%E5%9B%BD%E8%A1%86.pdf

- 戦国期越中の攻防「境目の国」の国人と上杉・織田 http://www.iwata-shoin.co.jp/bookdata/ISBN978-4-86602-968-9.htm

- 神保長職 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A5%9E%E4%BF%9D%E9%95%B7%E8%81%B7

- 年表で見る上杉謙信公の生涯 | 謙信公祭 | 【公式】上越観光Navi - 歴史と自然に出会うまち https://joetsukankonavi.jp/kenshinkousai/chronology/

- 国史跡 春日山城跡 http://www.pcpulab.mydns.jp/main/kasugayamajyo.htm

- 上杉謙信 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8A%E6%9D%89%E8%AC%99%E4%BF%A1

- 上杉謙信は何をした人?「最強・無敗の毘沙門天の化身は正義のためにのみ戦った」ハナシ|どんな人?性格がわかるエピソードや逸話・詳しい年表 https://busho.fun/person/kenshin-uesugi

- 二 江馬氏の出自の謎 https://sitereports.nabunken.go.jp/files/attach_mobile/45/45372/115714_4_%E5%A4%A9%E5%9C%B0%E3%82%92%E7%BF%94%E3%81%91%E3%82%8B%E3%83%BC%E6%B1%9F%E9%A6%AC%E6%B0%8F%E5%9F%8E%E9%A4%A8%E8%B7%A1%E3%81%AE%E3%81%99%E3%81%B9%E3%81%A6%E3%83%BC.pdf

- 【武田信玄書状】 - ADEAC https://adeac.jp/shokoji/text-list/d200010/ht010790/

- 尻垂坂の戦い - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%BB%E5%9E%82%E5%9D%82%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84

- 第14話 迷滞の章 *離合集散~宿敵死す - 軍営(横山士朗) - カクヨム https://kakuyomu.jp/works/16817330661740754818/episodes/16817330662854712799

- 富山県魚津市 - 松倉城郭群調查概要 - concat https://sitereports.nabunken.go.jp/files/attach_mobile/24/24856/18386_1_%E5%AF%8C%E5%B1%B1%E7%9C%8C%E9%AD%9A%E6%B4%A5%E5%B8%82%E6%9D%BE%E5%80%89%E5%9F%8E%E9%83%AD%E7%BE%A4%E8%AA%BF%E6%9F%BB%E6%A6%82%E8%A6%81.pdf

- 椎名康胤- 维基百科,自由的百科全书 https://zh.wikipedia.org/zh-cn/%E6%A4%8E%E5%90%8D%E5%BA%B7%E8%83%A4

- 蓮沼城 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%93%AE%E6%B2%BC%E5%9F%8E

- 千葉一族【い】の1 https://chibasi.net/ichizoku21.htm

- 富山県のご先祖調べ https://www.kakeisi.com/survey/survey_toyama.html

- 松倉城跡 - 【公式】魚津市観光協会 | うおっ!な魚津旅情報@北陸・魚津 https://uozu-kanko.jp/library/matsukura-jyouseki/

- 越中の戦国時代と城館 https://sitereports.nabunken.go.jp/files/attach/58/58614/139009_2_%E9%A3%9B%E8%B6%8A%E3%81%AE%E6%88%A6%E5%9B%BD%E6%99%82%E4%BB%A3%E3%81%A8%E6%B1%9F%E9%A6%AC%E6%B0%8F%E3%81%AE%E5%9F%8E.pdf

- 新庄城と戦国時代の越中 - 富山市 https://www.city.toyama.toyama.jp/etc/maibun/yasuda/event/mini-shinjou-shiryou.pdf

- 椎名氏とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E6%A4%8E%E5%90%8D%E6%B0%8F

- 「この世に、これほど恐ろしい大将がいたのか」上杉謙信の猛攻、武田信玄は相手の味方を寝返らせ…北陸で起きた知られざる“代理戦争” - 本の話 - 文春オンライン https://books.bunshun.jp/articles/-/8205

- 第18話 越中大乱 - 戦国日本を世界一豊かな国へ!(わびさびわさび) - カクヨム https://kakuyomu.jp/works/16818093079190990925/episodes/16818093090378560793

- 川中島の戦い - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B7%9D%E4%B8%AD%E5%B3%B6%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84

- 松 倉 城 郭 群 調 査 概 要 https://sitereports.nabunken.go.jp/files/attach/24/24856/18386_1_%E5%AF%8C%E5%B1%B1%E7%9C%8C%E9%AD%9A%E6%B4%A5%E5%B8%82%E6%9D%BE%E5%80%89%E5%9F%8E%E9%83%AD%E7%BE%A4%E8%AA%BF%E6%9F%BB%E6%A6%82%E8%A6%81.pdf

- 「この世に、これほど恐ろしい大将がいたのか」上杉謙信の猛攻、武田信玄は相手の味方を寝返らせ…北陸で起きた知られざる“代理戦争” | 文春オンライン https://bunshun.jp/articles/-/64799?page=1

- 長尾景直 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%95%B7%E5%B0%BE%E6%99%AF%E7%9B%B4

- 二階堂合戦記 - 小説家になろう https://ncode.syosetu.com/n2505fo/28/

- 越中先方衆について http://www.interq.or.jp/pure/miyatate/wforum/wforum2000/2000.12.17.htm

- 武田信玄書状 - 伏木 http://www.fsk3.org/custom15.html

- 【武田信玄書状】(目録) - ADEAC https://adeac.jp/shokoji/catalog/mp300011-200030

- 武田信玄 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AD%A6%E7%94%B0%E4%BF%A1%E7%8E%84

- 魚津城と松倉城|魚津市 https://www.city.uozu.toyama.jp/guide/svGuideDtl.aspx?servno=25191

- 松倉城の見所と写真・100人城主の評価(富山県魚津市) - 攻城団 https://kojodan.jp/castle/426/

- 松倉城 (越中国) - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%BE%E5%80%89%E5%9F%8E_(%E8%B6%8A%E4%B8%AD%E5%9B%BD)

- 松倉城(富山県魚津市)の詳細情報・口コミ | ニッポン城めぐり https://cmeg.jp/w/castles/3713

- 松倉城(魚津市 http://yogokun.my.coocan.jp/hokuriku/uotusi.htm

- 松倉城(富山) - お城散歩 - FC2 https://kahoo0516.blog.fc2.com/blog-entry-1016.html

- 松倉城跡 - 魚津市 https://www.city.uozu.toyama.jp/attach/EDIT/004/004876.pdf

- 松倉城塁群発掘調査報告Ⅳ - 全国文化財総覧 https://sitereports.nabunken.go.jp/5655

- 県史跡 松倉城跡 http://www.pcpulab.mydns.jp/main/matukurajyo.htm

- 轡田備後守 - 新川神社 - 由緒 https://niikawajinjya.com/contents/note/09.html

- 常泉寺 (魚津市) - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B8%B8%E6%B3%89%E5%AF%BA_(%E9%AD%9A%E6%B4%A5%E5%B8%82)

- 常泉寺 (魚津市)とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E5%B8%B8%E6%B3%89%E5%AF%BA+%28%E9%AD%9A%E6%B4%A5%E5%B8%82%29

- 千葉一族【に】~【の】 https://chibasi.net/ichizoku71.htm

- 赤坂砦(富山県魚津市大熊) | えいきの修学旅行(令和編) https://ameblo.jp/mei881246/entry-12642919297.html

- 戦国大名の「外交」 / 丸島 和洋【著】 - 紀伊國屋書店ウェブストア https://www.kinokuniya.co.jp/f/dsg-01-9784062585590