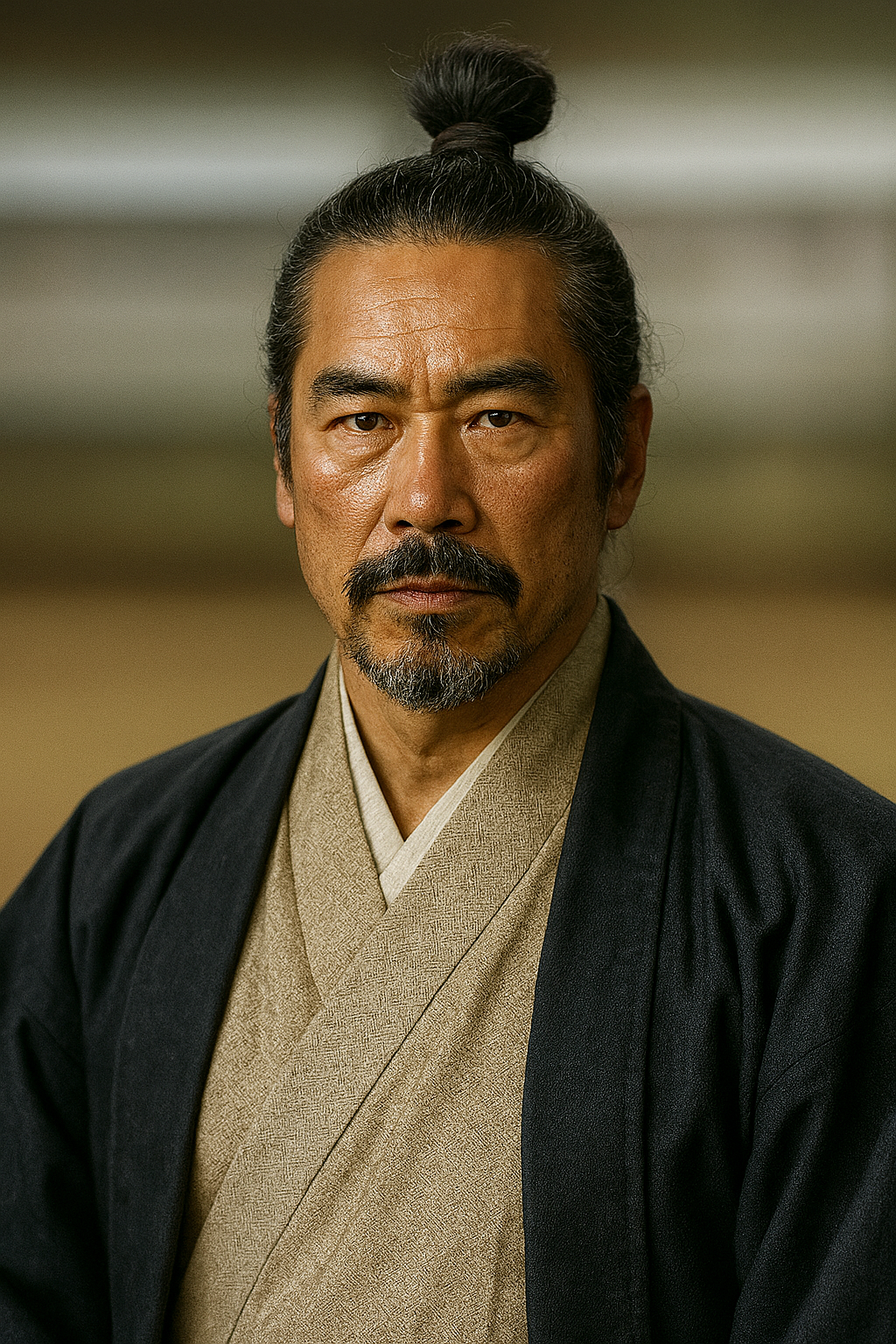

樋口兼豊

樋口兼豊は直江兼続の実父。上杉景勝の腹心として御館の乱で活躍し、直峰城主となる。米沢移封後は城代として藩政を支え、最上氏への諜報活動も担った。

樋口兼豊 ― 智将・直江兼続を育て、上杉家を陰で支えた男の実像

序章:歴史の影に立つ男、樋口兼豊

戦国時代という激動の時代、数多の英雄たちが歴史の表舞台でその名を輝かせました。その一方で、彼らの栄光を陰で支え、組織の礎を築きながらも、歴史の記述からは多くを語られることのない人物もまた、数多く存在します。上杉家の家臣、樋口兼豊(ひぐち かねとよ)もまた、そうした人物の一人と言えるでしょう。

一般に、樋口兼豊の名は、上杉景勝の執政として、また「愛」の兜で知られる智将・直江兼続の実父として記憶されています。しかし、この「兼続の父」という側面は、彼の生涯における功績のほんの一端に過ぎません。彼の人生を深く掘り下げると、一人の独立した武将として、上杉家の重要な転換期において極めて能動的な役割を果たした実像が浮かび上がってきます。

本報告書は、断片的に残された史料を丹念に繋ぎ合わせ、樋口兼豊という一人の武将の生涯を立体的に再構築することを目的とします。その出自にまつわる謎、主君・上杉景勝の信頼を勝ち得て重臣へと至る道程、そして上杉家最大の危機であった米沢移封期における統治者・諜報者としての知られざる貢献、さらには一族の長としての子女たちの運命までを多角的に検証します。これにより、兼豊が単なる「偉大な息子の父」ではなく、上杉家の存続に不可欠な役割を担った優れた武将であったことを明らかにします。

第一章:出自を巡る光と影 ― 樋口氏の源流と兼豊の地位

樋口兼豊の人物像を理解する上で、まず彼の出自と上田長尾家における地位を特定することは不可欠です。彼の社会的地位は、後の経歴、そして何よりも息子・直江兼続の立身出世の背景を解き明かす鍵となります。しかし、その出自については、二つの対照的な説が存在し、長らく議論の対象となってきました。

名門の系譜と下級役人説

一つの説は、樋口氏を源平合戦の英雄・木曽義仲の四天王の一人、樋口次郎兼光の末裔とするものです 1 。この伝承は、樋口一族が自らの家格と武門としての誇りの根拠としたものであり、戦国武家の間ではこうした由緒ある系譜が重んじられました。

その一方で、江戸時代中期に新井白石が編纂した諸大名の系譜集『藩翰譜』には、兼豊の父が「薪炭を扱う御用人」であったという記述が見られます 1 。これは、樋口家が比較的低い身分であったことを示唆するものであり、名門の末裔という説とは真っ向から対立します。この記述は、後の兼続の異例の出世をより劇的に見せるための文学的な脚色であったか、あるいは樋口家が担った多様な職務の一側面のみを切り取ったものである可能性が考えられます。

婚姻関係から読み解く真の地位

これら二つの矛盾する説を検証する上で、極めて重要な客観的証拠となるのが、兼豊の婚姻関係です。史料によれば、兼豊は二人の妻を娶っています。正室の藤(ふじ)は、越後の名門であり与板城主であった直江親綱の娘でした 2 。また、継室とされる蘭子(らんこ)は、信濃国の有力豪族であった泉重歳の娘と伝えられています 2 。

戦国時代の婚姻が、家と家とを結びつける極めて政治的な意味合いを持っていたことを考慮すれば、この事実は非常に大きな意味を持ちます。与板長尾氏の一門であり上杉家中で重きをなした直江氏や、信濃に勢力を持つ豪族・泉氏が、単なる薪炭吏に娘を嫁がせることは社会通念上考えられません。これらの縁組は、樋口兼豊が上田長尾家において、単なる下級役人ではなく、家老かそれに準ずる高い地位にあったことを強く裏付けるものです 2 。

このことから、樋口兼豊は、名門の系譜を誇りとし、実際に上田長尾家中で重臣として遇されるだけの家格と実力を持った人物であったと結論付けるのが妥当でしょう。彼が築き上げたこの確固たる地位と主君からの信頼こそが、息子の与六(後の直江兼続)が幼少期から主君・上杉景勝の小姓として取り立てられるための「前提条件」となったのです 5 。兼続の類稀なる才能が開花する土壌は、まさしく父・兼豊が築いた家格と人脈によって整えられたと言えます。

第二章:激動の越後 ― 上杉景勝の腹心へ

樋口兼豊の武将としてのキャリアは、越後国魚沼郡を拠点とする上田長尾家において始まりました。主君の交代、そして上杉家全体を揺るがす内乱という激動の中で、彼は着実に実績を積み重ね、主君・上杉景勝の揺るぎない信頼を勝ち取っていきます。

主家への忠誠と「御館の乱」

兼豊は当初、坂戸城主・長尾政景の家臣として仕えました 3 。永禄7年(1564年)に政景が不慮の死を遂げた後も、その子である喜平次(後の上杉景勝)に仕え続け、忠誠を尽くしました 2 。この一貫した忠誠心は、後の景勝との強固な主従関係の礎となります。

兼豊のキャリアにおける最初の大きな転機は、天正6年(1578年)の上杉謙信の急死によって勃発した家督争い、「御館の乱」でした。この上杉家を二分した内乱において、兼豊は一貫して景勝方として戦い、武功を挙げました 2 。この内乱での具体的な戦功こそが、彼を景勝政権の中核へと押し上げる原動力となったのです。

直峰城主への抜擢とその戦略的意味

「御館の乱」における功績は、景勝から高く評価されました。乱の終結後、兼豊はまず荒戸城将に任じられ、100石の加増を受けています 2 。そして天正12年(1584年)頃、彼は越後における戦略的要衝である直峰(のうみね)城の城主に抜擢されるという、さらなる栄誉を手にします 9 。

直峰城は、上杉家の本拠地である春日山城と、関東へ抜ける三国街道を抑える「繋ぎの城」としての役割を担う、極めて重要な山城でした 10 。謙信の時代には、関東遠征の際の中継拠点としても利用されたこの城は、軍事・交通の要衝であり、その守りは上杉家の防衛戦略の根幹をなすものでした 9 。

景勝がこの最重要拠点である直峰城の城主に兼豊を任命したという事実は、単なる恩賞以上の意味を持ちます。それは、内乱を経てようやく領国を掌握した景勝が、自らの支配体制を盤石にするため、最も信頼のおける腹心を戦略上の要に配置したという、明確な意図の表れでした。この抜擢により、樋口兼豊は名実ともに景勝政権を支える中核的な重臣として、その地位を確立したのです。

第三章:北の関ヶ原と米沢藩の礎

豊臣秀吉の天下統一後、上杉家は大きな転換期を迎えます。慶長3年(1598年)、景勝は越後から会津120万石への移封を命じられます。樋口兼豊もまた、主家に従い、長年城主を務めた直峰城を離れました 10 。しかし、その後の関ヶ原の戦いで西軍に与した上杉家は、徳川家康によって米沢30万石へと大減封されるという、存亡の危機に立たされます 13 。この苦難の時代において、兼豊は老練な経験を活かし、新天地・米沢の基盤を築くという極めて重要な役割を担いました。

米沢城の留守居役 ― 事実上の最高責任者

米沢30万石の領主となった上杉家ですが、そのうち米沢城と周辺地域は、執政である直江兼続に与えられました 8 。しかし、兼続は上杉家の首席家老として、常に主君・景勝と共にあり、藩政の中枢である会津若松城(減封後は米沢城下)や、政治の中心である京都・大坂に出仕していることがほとんどでした 2 。

このため、城主である兼続が長期にわたり不在となる米沢城において、その統治を実質的に担ったのが父である樋口兼豊でした 2 。彼は「留守居役」として、事実上の城代の職務を務めたのです。この「留守居役」という役職は、単なる留守番を意味するものではありません。特に、減封直後の米沢藩が置かれた状況を考えれば、その重みは計り知れないものでした。上杉家は、石高の激減により財政は破綻寸前でありながら、多くの家臣を解雇せずに召し抱えていたため、藩士たちの生活は困窮を極めていました 14 。さらに、領地は徳川方であり、長年の宿敵であった最上義光の領地と直接境を接しており、軍事的な緊張も極度に高まっていました 17 。

このような絶体絶命の状況下で、藩主・景勝と執政・兼続という二人の最高指導者が領国の中心を頻繁に離れるという異常事態の中、兼豊は米沢の統治責任者として、藩政の初期運営、城下町の管理、そして困窮する家臣団の掌握という重責を一身に背負っていたのです 19 。

対最上氏諜報活動という重要任務

兼豊が米沢で果たしたもう一つの重要な役割が、隣接する最上氏に対する諜報活動でした 2 。最上義光は、関ヶ原の戦い(慶長出羽合戦)において徳川家康方として上杉軍と激しく戦った相手であり、米沢藩にとって最大の脅威でした 20 。

兼豊は、この最前線である米沢において、最上領の動向、兵力の配置、内部情勢などを探る諜報活動を指揮し、その情報を逐一、景勝や兼続に報告していました。これは、いつ再燃するとも知れない軍事的衝突に備える上で、上杉家の生命線とも言える極めて重要な任務でした。

樋口兼豊の米沢における活動は、彼の武将としてのキャリアの集大成であったと言えます。それは、存亡の危機にあった上杉家が米沢藩として再出発するための基盤を築くという、歴史的な貢献でした。彼の安定した領国統治と正確な情報収集があったからこそ、息子・兼続も安心して中央での高度な政治交渉や藩政全体の指揮に専念できたのであり、父と子は一心同体のパートナーとしてこの国難に立ち向かっていたと評価できます。慶長7年(1602年)9月12日、兼豊はこの米沢の地でその生涯を閉じました 2 。

第四章:樋口一族の肖像 ― 父として、家の長として

樋口兼豊は、優れた武将であると同時に、一族の長として、その繁栄と安定に心を砕いた人物でした。彼の子供たちの生涯は、戦国末期から江戸初期にかけての武家の生き様を映す鏡であり、兼豊が築いた家と人脈の広がりを物語っています。

家族構成と子供たちの道

兼豊は正室・藤(直江親綱の娘)と、継室・蘭子(泉重歳の娘)を妻としました 2 。近年では、兼続ら兄弟の生母は継室の蘭子であったとする説も浮上しており、学術的な関心を集めています 2 。彼らの間には、三男三女がいたと記録されています 24 。

長男の 直江兼続 (幼名:与六)は、言うまでもなく上杉家を代表する名宰相となりました。父が築いた基盤の上で才能を開花させ、主君・景勝の絶対的な信頼を得て、若くして名門・直江家を継ぎ、上杉家の執政として辣腕を振るいました 26 。

次男の 大国実頼 (幼名:与七)もまた、有能な武将でした 29 。兄と共に御館の乱で戦功を挙げ、天正10年(1582年)、景勝の命により天神山城主・小国重頼の養子となり、後に豊臣秀吉の命で姓を「大国」と改めています 30 。しかし、関ヶ原の戦後、徳川家との融和を現実路線として進める兄・兼続の方針に強く反発します。上杉家の誇りを重んじる実頼は、兼続が徳川家康の重臣・本多正信の次男・政重を婿養子に迎えようとしたことに激怒し、その使者を殺害して上杉家を出奔するという悲劇的な結末を迎えました 30 。

三男の 樋口秀兼 (通称:与八)は、樋口家の家督を相続しました 2 。米沢移封後は1000石を知行し、慶長19年(1614年)の大坂冬の陣にも参陣しています 2 。後に、男子のいなかった兄・実頼の跡を継ぐため、秀兼の子・光頼が大国家の養子となり、その家名を存続させました 30 。

娘たちは、上杉家中の有力家臣と婚姻を結んでいます。長女の きた は須田満胤へ、次女は 色部光長 へ、三女は 篠井泰信 へと嫁ぎました 2 。これらの婚姻は、樋口・直江家と上杉家中の有力一門とを結びつけ、藩内に一大勢力(閨閥)を形成するための、兼豊による戦略的な布石であったと考えられます。

表1:樋口兼豊の家族構成とその後

|

間柄 |

氏名(幼名・通称) |

生没年 |

主要な経歴・特記事項 |

|

本人 |

樋口 兼豊 (惣右衛門尉) |

不詳 - 1602年 |

上田長尾家臣、後に上杉家臣。直峰城主。米沢城の事実上の城代を務める。 |

|

正室 |

藤 |

不詳 - 1585年 |

与板城主・直江親綱の娘。法名は月嶺宗心禅定尼 2 。 |

|

継室 |

蘭子 |

1539年? - 1604年? |

信濃の豪族・泉重歳の娘。近年、兼続らの生母とする説が有力 2 。 |

|

長男 |

直江 兼続 (与六) |

1560年 - 1619年 |

直江信綱の婿養子となり直江家を継ぐ。上杉景勝の執政として藩政を統括 26 。 |

|

次男 |

大国 実頼 (与七) |

1562年 - 1622年 |

小国重頼の養子となり大国家を興す。兄・兼続と対立し、上杉家を出奔 30 。 |

|

三男 |

樋口 秀兼 (与八) |

生没年不詳 |

樋口家の家督を相続し1000石を知行。大坂の陣に参戦。子・光頼が大国家を継ぐ 2 。 |

|

長女 |

きた |

生没年不詳 |

上杉家臣・須田満胤の室となる 2 。 |

|

次女 |

不明 |

生没年不詳 |

上杉家臣・色部光長の室となる 2 。 |

|

三女 |

不明 |

生没年不詳 |

上杉家臣・篠井泰信の室となる 24 。 |

樋口一族の物語は、単なる成功譚ではありません。それは、父・兼豊が築いた盤石な基盤の上で、子供たちが時代の大きな政治的転換という巨大な圧力に直面し、栄光と苦悩の両方を経験した、人間味あふれるドラマでした。兼豊は慶長7年(1602年)に亡くなっており、息子たちの深刻な対立が表面化する直前に世を去っています。彼が生きていれば、この兄弟の悲劇を未然に防げたかもしれないと想像させるものがあります。

第五章:人物像と後世への遺産

これまでの分析を総合すると、樋口兼豊は、実直で忠誠心に厚く、困難な任務を黙々と遂行する冷静な判断力を備えた、優れた実務家タイプの武将であったと評価できます。歴史の表舞台で華々しく活躍するタイプではありませんが、主君や家中の人々から深く信頼される「縁の下の力持ち」として、その生涯を上杉家に捧げました。

人物像の総括

彼の生涯を貫くのは、主君・上杉景勝への揺るぎない忠誠心です。長尾政景の死後、幼い景勝を支え続け、御館の乱では命を懸けて戦いました。その功績によって直峰城主という要職に抜擢された後も、驕ることなく職務に励み、上杉家の会津、米沢への移封という苦難の道にも、文句一つ言わずに付き従いました。

米沢における彼の活動は、その実務能力の高さを如実に示しています。トップが不在の城下を安定的に統治し、同時に最前線での諜報活動という軍事的に極めて重要な任務を遂行する能力は、長年の経験に裏打ちされたものでしょう。派手さはないものの、組織にとって最も必要とされる、信頼に値する人物であったことが窺えます。

後世への遺産

樋口兼豊が歴史に残した遺産は、その子孫や彼を慕った人々の行動を通じて、今なおその痕跡を留めています。

息子の直江兼続は、父・兼豊の追福のため、御館の乱で焼失した泉福寺を再建したと伝えられています 33 。また、兼続は父が城主を務めた直峰城に祀られていた神社の木像を譲り受け、米沢に移して手厚く祀ったとされています 34 。これらの逸話は、兼続が父に対して抱いていた深い敬愛の念を物語っています。

さらに、上杉家の会津移封の際、兼豊と共に直峰城から移り住んだ家臣たちは、米沢城下に形成された自分たちの居住区に、故郷の城の名を取って「直峰町(のうみねまち)」と名付けました 12 。この地名は、表記を「直峯町」と変えながらも米沢の地に残り、兼豊とその家臣団がこの地で新たな歴史を刻み始めたことを静かに伝えています。

樋口兼豊は、単に「名宰相・直江兼続の父」としてのみ記憶されるべき人物ではありません。彼は、上杉家が最も困難な時代を迎えた際に、領国経営、軍事、諜報という多方面から主家を支え、次世代の偉大なリーダーを育て上げた、独立した功労者として再評価されるべきです。

終章:結論

本報告書は、戦国武将・樋口兼豊について、一般的に知られる「直江兼続の父」という一面的な評価を超え、その生涯と功績を多角的に検証してきました。

分析の結果、樋口兼豊は、名門の系譜に連なる高い家格を持ち、上田長尾家において家老級の重臣として確固たる地位を築いていた人物であることが明らかになりました。彼は、主君・上杉景勝が家督を継承する上で最大の危機であった「御館の乱」において多大な武功を挙げ、その功績によって戦略的要衝・直峰城の城主に抜擢されるなど、景勝政権の中核を担う腹心でした。

さらに、上杉家が関ヶ原の戦いの敗戦により米沢30万石へと大減封された存亡の機において、彼はその真価を最大限に発揮します。執政として中央で活動する息子・兼続に代わり、事実上の城代として米沢の初期藩政を統括し、同時に宿敵・最上氏に対する諜報活動を指揮するという、極めて重要な役割を果たしました。彼の老練な統治と情報収集なくして、米沢藩の草創期を乗り切ることは困難であったでしょう。

また、一族の長としては、息子たちを分家させ、娘たちを上杉家中の有力武将に嫁がせることで、一族の勢力基盤を固める戦略的な手腕も見せました。彼が築いたこの盤石な基盤と人脈が、息子・直江兼続が名宰相として活躍するための大きな助けとなったことは疑いありません。

樋口兼豊の生涯は、派手な武勇伝や劇的な逸話に彩られているわけではありません。しかし、その足跡を辿るとき、そこには主君への揺るぎない忠誠心、与えられた職務を誠実に完遂する実務能力、そして時代の激動を冷静に見据える確かな判断力という、組織を根底から支える人物に不可欠な徳性が一貫して見られます。

歴史の影に立ち、智将・直江兼続を育て、上杉家の危機を陰で支え続けた男、樋口兼豊。彼は、戦国から泰平の世へと移る時代の転換点において、一人の武将として、また一人の父として、誠実に、そして力強く生きた、再評価されるべき重要な人物であると結論付けます。

引用文献

- 直江兼続の足跡を辿る http://www3.omn.ne.jp/~nishiki/naoe.htm

- 樋口兼豊 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A8%8B%E5%8F%A3%E5%85%BC%E8%B1%8A

- 樋口家の歴史 - 与右衛門無言舘 https://yoemon-mugonkan.or.jp/history/

- 樋口兼豊とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E6%A8%8B%E5%8F%A3%E5%85%BC%E8%B1%8A

- 直江兼続の武将年表/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/64089/

- 直江兼続の五月人形/ホームメイト - 名古屋刀剣ワールド https://www.meihaku.jp/armor-basic/gogatsudoll-and-naoe/

- 直江兼続‐上杉の城下町 米沢|特定非営利活動法人 米沢伝承館 http://www.yonezawadenshoukan.jp/jokamachi/naoekanetsugu.html

- 直江兼続の生涯 - 長岡市 https://www.city.nagaoka.niigata.jp/kankou/rekishi/ijin/kanetsugu/syougai.html

- 直峰城跡 - 新潟観光ナビ https://niigata-kankou.or.jp/spot/8430

- 直峰城の見所と写真・100人城主の評価(新潟県上越市) - 攻城団 https://kojodan.jp/castle/2080/

- 山城の紹介 | 与右衛門無言舘 https://yoemon-mugonkan.or.jp/information/castle/

- 直峰城 余湖 http://yogokun.my.coocan.jp/niigata/jouetuyasuduka.htm

- 天地人 直江兼続 - 長岡市 https://www.city.nagaoka.niigata.jp/kankou/rekishi/ijin/kanetsugu/

- 米沢藩の財政改革と上杉鷹山 https://kurume.repo.nii.ac.jp/record/456/files/keisya58_1-2_21-49.pdf

- 樋口兼豊(ひぐちかねとよ)『信長の野望・創造PK』武将データ http://hima.que.ne.jp/souzou/souzouPK_data_d.cgi?equal1=9604

- 米沢藩を変革した名君 - 江戸散策 - クリナップ https://cleanup.jp/life/edo/103.shtml

- 上杉(西軍)VS 最上(東軍):戦国観光やまがた情報局|山形おきたま観光協議会 https://sengoku.oki-tama.jp/?p=log&l=105749

- 慶長出羽合戦~回想~ - やまがた愛の武将隊【公式Webサイト】 https://ainobushoutai.jp/free/recollection

- オープニング ギャラリートーク②「米沢藩士の調べ方」 https://www.denkoku-no-mori.yonezawa.yamagata.jp/image/114shigoto/gt2.pdf

- もう一つの関ヶ原!「慶長出羽合戦」~上杉景勝VS最上義光・伊達政宗をわかりやすく解説 https://www.tabi-samurai-japan.com/story/event/256/

- あらすじ - 「直江兼続VS最上義光」~決戦!出羽の関ヶ原・慶長出羽合戦 http://dewa.mogamiyoshiaki.jp/?p=special

- 慶長出羽合戦 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%85%B6%E9%95%B7%E5%87%BA%E7%BE%BD%E5%90%88%E6%88%A6

- 樋口兼豊(ヒグチカネトヨ) - 戦国のすべて https://sgns.jp/addon/dictionary.php?action_detail=view&type=1&dictionary_no=698&uid=NULLGWDOCOMO

- 直江兼続 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9B%B4%E6%B1%9F%E5%85%BC%E7%B6%9A

- 直江兼続とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E7%9B%B4%E6%B1%9F%E5%85%BC%E7%B6%9A

- 直江兼続の紹介 - 大坂の陣絵巻へ https://tikugo.com/osaka/busho/uesugi/b-naoe.html

- 直江兼続の名言・逸話31選 - 戦国ヒストリー https://sengoku-his.com/310

- 上杉家の政治・外交を担う参謀、直江兼続の生涯|“直江版”を出版した、文武両道の知将【日本史人物伝】 | サライ.jp https://serai.jp/hobby/1157569

- 直江兼続 忘れられた存在の弟 | もののふMono - 楽天ブログ https://plaza.rakuten.co.jp/sengokusamurai/diary/200902040000/

- 【家系図】直江兼続の出自のほか、家族や子孫も丸ごと解説! | 戦国ヒストリー https://sengoku-his.com/307

- 大国実頼 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E5%9B%BD%E5%AE%9F%E9%A0%BC

- 直江兼続と大国実頼 兄弟の絆を引き裂いたのは関ケ原の合戦だった - 戦国ヒストリー https://sengoku-his.com/1940

- 「天地人」直江兼続 石白古銭の枚数は全国第2位雪国館 https://www.e-yuzawa.gr.jp/yukigunikan/topics/%E3%80%8C%E5%A4%A9%E5%9C%B0%E4%BA%BA%E3%80%8D%E7%9B%B4%E6%B1%9F%E5%85%BC%E7%B6%9A%E3%80%80%E7%9F%B3%E7%99%BD%E5%8F%A4%E9%8A%AD%E3%81%AE%E6%9E%9A%E6%95%B0%E3%81%AF%E5%85%A8%E5%9B%BD%E7%AC%AC%EF%BC%92/

- 直江兼続関連の史跡 - 米沢観光ナビ https://yonezawa-kankou-navi.com/person/naoe_02.html

- 第2節 米沢城下の主な町|文夫の窓 - note https://note.com/fumionomado/n/ncdc359bceba2